Изменение ферментативной активности слюны при нарушениях микробиоценоза кишечника у детей

Автор: Точилина Ольга Александровна, Частоедова Ирина Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биохимия

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование ферментативной активности слюны у детей раннего возраста с нарушениями микробиоценоза кишечника. Установлено коррелятивное возрастание активности ферментов слюны при нарушениях микробиоценоза кишечника у детей. Фактором риска формирования высокой ферментативной активности слюны являются нарушения питания. При восстановлении нормобиоцеоноза кишечника наблюдается перераспределение путей выделения гидролаз из организма, при этом ферментативные нарушения слюны сохраняются на длительный период и могут быть косвенным маркером дисфункций кишечной микроэкологии.

Амилаза, щелочная фосфатаза, слюна, нарушения микробиоценоза кишечника

Короткий адрес: https://sciup.org/146279518

IDR: 146279518 | УДК: 612.313:612.39

Текст научной статьи Изменение ферментативной активности слюны при нарушениях микробиоценоза кишечника у детей

Введение. Активный поиск неинвазивных методов диагностики патологических процессов привлекает внимание исследователей к изучению состава слюны человека в норме и при различных патологических состояниях (Мазанкова и др., 2003). Слюна является легко доступной биологической жидкостью, её белковый состав во многом идентичен сыворотке крови и физиологически связан с гомеостазом (Сухарев и др., 2008). Таким образом, слюнные железы включены в сложно регулируемую систему поддержания относительного постоянства содержания гидролаз в крови, на изменение их функционального состояния реагируют изменением состава выделяемой слюны (Кадиров, 1993).

Ферменты играют основную роль в поддержании гомеостаза организма. Из всех компонентов слюны наибольшее значение в пищеварении имеет амилаза - фермент, расщепляющий углеводы. По своим иммунохимическим свойствам и аминокислотному составу слюнная «-амилаза идентична панкреатической амилазе. Активность амилазы детей зависит от характера вскармливания: при естественном вскармливании активность фермента ниже, чем при искусственном. Секреция слюны и активность амилазы возрастают в период введения прикорма и зависят от характера пищи. Увеличение активности слюнной амилазы отмечают при стоматитах, паркинсонизме, уменьшение - при психическом возбуждении или депрессии, при анацидном состоянии желудочной секреции (Тохунц , 2009; Шилькиева и др., 2011).

В секретах слюнных желёз здорового человека активность щелочной фосфатазы низка и её происхождение в смешанной слюне связывают с клеточными элементами. Активность этого фермента увеличивается при воспалении мягких тканей полости рта и кариесе.

Активность амилазы и щелочной фосфатазы слюны изменяется в зависимости от состояния ЖКТ и организма в целом. В настоящее время остаются малоизученными изменения состава слюны при различных патологических состояниях, протекающих латентно, таких как изменения состава и функциональной активности микрофлоры кишечника.

Цель исследования — оценка активности ферментов слюны у детей раннего возраста с нарушениями количественного и качественного состава микрофлоры кишечника.

Методика. Под наблюдением находились 25 детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет), в анамнезе которых имели место кишечные инфекции, острые респираторные заболевания и назначение по этому поводу антибиотиков. Дети с эубиозом составили группу сравнения в количестве 25 человек - практически здоровые дети.

Оценку рациона питания проводили по среднему потреблению продуктов питания на одного ребёнка, по пищевой и энергетической ценности среднесуточного продуктового набора. При оценке содержания основных питательных веществ, витаминов и калорийности продуктов руководствовались справочником «Химический состав пищевых продуктов» под ред. Скурихина И.М., Волгарева М.Н. (1987). Полученные данные сопоставляли с нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для детей раннего возраста (МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации).

Анализ кала на дисбактериоз проводился по методике Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской. При обследовании детей руководствовались требованиями приказа № 231 Минздрава России от 09.06.2003 (ОСТ 91500.11.0004-2003 «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника»). Для пробиотической коррекции нами были выбраны жидкие синбиотические препараты «Бифидофлорин»,

«Лактофлорин» и сухие бактерийные препараты «Бифидумбактерин» и «Аципол». Обследованные принимали препараты по назначению врача, согласно инструкции, в возрастных дозировках.

Активность а-амилазы определялась ферментативным колориметрическим тестом с использованием 4,б-этилиден(О7)-р-нитрофенилом(О1)-а,В-мальтогептозидом (этилиден-О7ПНФ) в качестве субстрата (реактив фирмы «Biocon»). Активность щелочной фосфатазы определяли колориметрическим тестом с использованием р-нитрофенилфосфата в качестве субстрата в глициновом буфере (Бессей, Лоури, Брок, 1946). Для определения был использован биохимический анализатор «Cobas Mira Plus» фирмы «Roche». Исследование проведено в два этапа: исходное (изучена ферментативная активность слюны) и через 2 недели после окончания приёма препаратов.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета Statistika 6.0. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался за 0,05. Проверка на нормальность распределения измеренных переменных проводилась по критерию Shapiro-Wilk. В случае нормального распределения переменных применялся параметрический метод по Стьюденту, при ненормальном распределении - непараметрический метод по Вилькоксону.

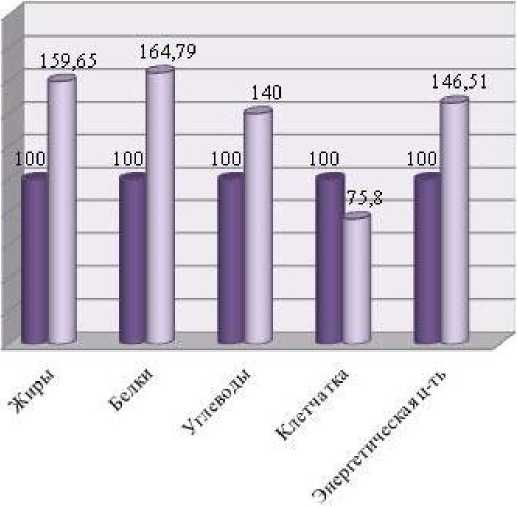

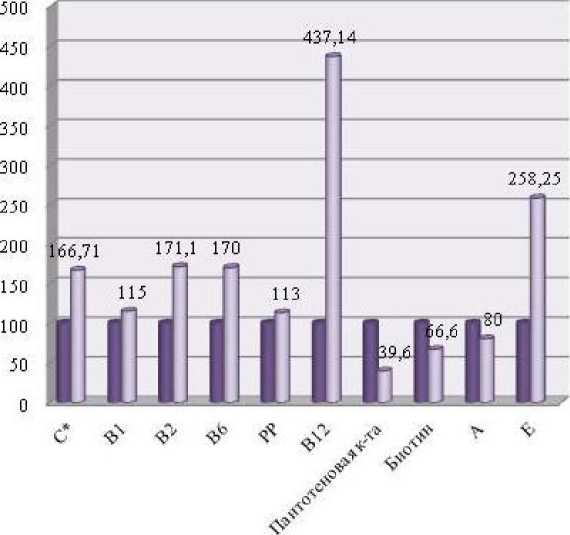

Результаты и обсуждение. Анализ питания показал, что содержание основных нутриентов и энергетическая ценность рациона обследованных детей раннего возраста несколько превышают физиологические потребности (рис. 1). При этом наблюдается недостаток отдельных витаминов (пантотеновая кислота и биотин), пищевых волокон (рис. 2).

Избыточное потребление энергии и белка с одной стороны и недостаточное потребление витаминов может привести к развитию дефицитных состояний, снижению иммунного статуса, более высокой заболеваемости. При этом у 100% обследованных детей раннего возраста было выявило нарушение микробиоценоза кишечника различной степени. Преобладающим вариантом являлся дисбактериоз 11 степени - у 64% обследованных, дисбактериоз 1 степени - у 32% и дисбактериоз 111 степени - у 4% обследованных детей.

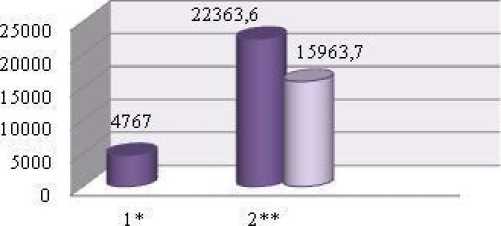

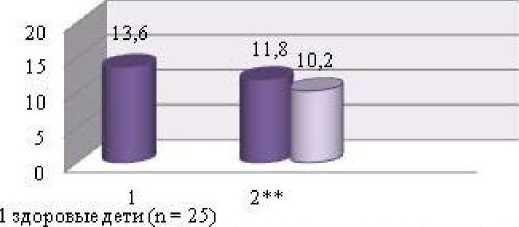

У обследованных детей с нарушениями микробиоценоза кишечника мы провели исследование гидролаз слюны в динамике наблюдения за энтеральным гомеостазом ферментов. Амилолитическая активность слюны практически здоровых детей раннего (п=25) в пределах нормальных значений составляет 4767,0±481,8 Ед/л, щелочной фосфатазы 13,6±5,5 Ед/л, условно эти значения были приняты за показатели для сравнения с уровнем указанных ферментов у обследованных детей раннего возраста с нарушениями микробиоценоза кишечника (рис. 3,4).

% 200

■ Возраст- 1бП ная норма

['для дет ей 140 от 1 года 12Q ДОЗ лет) 1Qo

□Фактичес- .... 60

кое потреб- 40

ленив 20

Рис. 1 . Энергетическая ценность и среднее содержание нутриентов в суточном рационе обследованных детей

К В озр а стная норма (для д ет ей от 1 го д а д о 3 п ет)

% □Фактическое потребление

Рис. 2 . Среднее содержание основных витаминов в суточном рационе обследованных детей

а до коррекции биоценоза ипоспе коррекции биоценоза

1 здоровые дети (п= 25)

2 дети с нарушениями микро биоценоз а кишечника ( п= 25)

Рис. 3 . Активность амилазы слюны (Ед/л):

** - р<0,05 - различия достоверны при сравнении результатов до и после пробиотической коррекции; * р < 0,05 при сравнении результатов групп

■Др коррекции биоценоза впсепе коррекции биоценоза

2 дети с нарушениями микро биоценоз а кишечника (п =25)

Рис. 4 . Активность щелочной фосфатазы слюны (Ед/л)

Проведённые исследования показали, что у обследованных детей раннего возраста с нарушениями микробиоценоза кишечника (п=25) активность амилазы слюны 22363,6±1870,3 Ед/л значительно выше (р<0,05) показателей детей группы сравнения. Щелочнофосфатазная активность слюны 11,8±3,7 Ед/л соответствовала показателям сравнения. Корреляционный анализ ферментативного спектра выявил прямую зависимость между амилазой и щелочной фосфатазой слюны (г=0,642, при р=0,0005). Коррелятивное увеличение активности ферментов слюны указывает на изменение функционального состояния организма при нарушении кишечного биоценоза. Так же отмечены межсистемные коррелятивные связи гомеостатических систем: амилаза и гемолизирующая Е. сой (г=-0,436, при р=0,029), щелочная фосфатаза и представители условно-патогенной флоры (Proteus) (г=0,43, при р=0,03). Вероятно, напряжение углеводного метаболизма при нарушении микробиоценоза кишечника приводит к сопряжению работы ферментных систем и микробного гомеостаза: появляется слабая обратная зависимость между активностью амилазы слюны и Escherichia coli с измененными свойствами.

Таким образом, при нарушениях микробиоценоза у детей коррелятивно возрастает активность ферментов слюны, отражая воспалительные поражения слизистой кишечника, это подтверждает непосредственную связь функционального состояния пищеварительных желез с процессами метаболизма, нарушение которых имеет особое значение в генезе любого заболевания.

После пробиотической коррекции у 64% детей раннего возраста был отмечен эубиоз, у 28% обследованных оставался дисбактериоз 1 степени, у 8% - дисбактериоз 11 степени. Но в тоже время отмечалось сохранение повышенной экскреции ферментов слюнными железами. Активность амилазы слюны оставалась достоверно высокой 15963,7±1209,7 Ед/л (р<0,05), при этом отмечено достоверное снижение щелочнофосфатазной активности слюны в пределах возрастных норм 10,2±1,3 Ед/л (р<0,05) (рисунки 3 и 4). Корреляционный анализ ферментативного спектра не выявил достоверных взаимосвязей, что свидетельствует о лабильности изучаемой системы, при этом остаётся прямая коррелятивная связь щелочной фосфатазы слюны и условнопатогенной флоры кишечника (Proteus, Citrobacter, Enterobacter и др.) (г=0,41, при р=0,041). Таким образом, щелочная фосфатаза может являться показателем недостаточного восстановления функциональной активности симбионтов и как следствие роста уровня условнопатогенных бактерий. Полученные результаты могут являться косвенным признаком более позднего восстановления функциональной активности микрофлоры относительно нормализации её количественного состава.

Заключение. Таким образом, дети раннего возраста с нарушениями микробиоценоза кишечника имеют высокую амилолитическую активность слюны 22363,6±1870,3 Ед/л (р<0,05). Факторам риска формирования высокой амилолитической активности слюны являются нарушения питания. При восстановлении нормобиоцеоноза кишечника наблюдается перераспределение путей выделения гидролаз из организма: на фоне постоянно высокой активности амилазы слюны 15963,7±1209,7 Ед/л (р<0,05), отмечено достоверное снижение щелочнофосфатазной активности в пределах возрастных норм 10,2±1,3 Ед/л (р<0,05). Таким образом, ферментативные нарушения слюны сохраняются на длительный период и могут быть косвенным маркером дисфункций кишечной микроэкологии. Энзимологическая оценка слюны может быть использована как неинвазивный скрининг, позволяющий получить дополнительную информацию о состоянии кишечной микрофлоры.

ЧАСТОЕ ДОВ А Ирина Александровна - кандидат медицинских наук, доцент, декан лечебного факультета, заведующая кафедрой нормальной физиологии, ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», 610998, Киров, ул. К. Маркса, 112, e-mail: Ifl @kirovgma.ru.

Точилина О.А. Изменение ферментативной активности слюны при нарушениях микробиоценоза кмишечника у детей / О.А. Точилина, И.А. Частодоева // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2018. № 2. С. 55-62.

Список литературы Изменение ферментативной активности слюны при нарушениях микробиоценоза кишечника у детей

- Кадиров Ш.К. 1993. Механизмы трансформации ферментов и пептидного спектра слюны и роль слюнных желёз в ферментном гомеостазе: автореф. дис.. д-ра мед. наук. Томск. 37 с.

- Мазанкова Л.Н., Мухина Ю.Г., Шеянов Г.Г., Коркоташвили Л.В., Курохтина И.С., Потапова Т.В., Павлушкина Л.В., Кургашова Е.К., Мамонтов П.В. 2003. Клиническое значение исследования среднемолекулярных пептидов слюны у детей больных острыми кишечными инфекциями//Детские инфекции. № 3. С. 67-70.

- Сухарев Т.Н., Ермолаева Н.А., Беда В.Ю., Тегза В.Ю. 2008. Организация иммунохимических исследований лактоферрина в слюне для оценки состояния здоровья//Новые технологии, методы диагностики, лечения, профилактики. № 4 (29). С. 81-84.

- Тохунец Э.К. 2009. Активность фосфатаз в слюне при начальных формах поражения пародонта//Медицинский вестник Эребуни. № 2. С. 71-75.

- Шилькиева И.А., Кондратенко Е.И., Горст Н.А. 2011. Оценка адаптационных процессов организма по показателям ферментативной активности слюны у первоклассников//Естественные науки. № 3 (36). С. 142-146.