Изменение физической работоспособности студенток вуза с учетом реализации программы дополнительной двигательной активности

Автор: Мутаева Ильсияр Шафиковна, Кузнецова Зинаида Михайловна, Исмагилова Лилия Фанисовна, Халиков Газинур Зиннурович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 1 т.23, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: сравнительный анализ физической работоспособности студенток отделения иностранных языков Елабужского института, занимающихся и не занимающихся дополнительной двигательной активностью. Материалы и методы исследования. Были обследованы 30 человек, студентки 2-го курса отделения иностранных языков Елабужского института Казанского федерального университета. Исследование проводилось в течение 2021/2022 учебного года в периоды с 1.09.2021 по 05.12.2021 г., с 25.03.2022 по 10.04.2022 г. В контрольную группу вошли студентки, которые, кроме занятий по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту, не имели дополнительной двигательной активности. В экспериментальную группу вошли студентки, которые дополнительно занимались физической культурой и спортом (игровые и циклические виды спорта) три - четыре раза в недельном микроцикле по 120 мин. Определяли ЧСС, артериальное давление, физическую работоспособность и максимальное потребление кислорода. Результаты. Результаты, характеризующие изменения функционального состояния и физической подготовленности, позволяют говорить о благоприятном влиянии дополнительной двигательной активности на организм студенток. Наблюдается повышение и стабилизация физической работоспособности в течение учебного года, высокий уровень психоэмоционального состояния. Отмечено улучшение показателей в тестовых упражнениях по определению физической подготовленности. Заключение. Регулярные занятия физкультурно-спортивной деятельностью дополнительно в течение учебного года в условиях вуза позволяют предотвращать симптомы дезадаптации, особенно в период сессии, и формируют у студенток психоэмоциональную устойчивость к стрессовым факторам.

Студентки, физическая работоспособность, велоэргометрия, физическая нагрузка, учебный год, динамика, физическая подготовленность

Короткий адрес: https://sciup.org/147240427

IDR: 147240427 | УДК: 796:037 | DOI: 10.14529/hsm230112

Текст научной статьи Изменение физической работоспособности студенток вуза с учетом реализации программы дополнительной двигательной активности

I.S. Mutaeva1, , 0000-0002-9387-7033

Z.M. Kuznetsova2, ,

L.F. Ismagilova1, ,

G.Z. Khalikov1, , 1Yelabuga Institute (Branch) of Kazan (Volga Region) Federal University, Yelabuga, Russia 2Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky, Russia

Введение. Оптимальная двигательная активность студентов, обучающихся в вузах, сопровождается изменениями функционального состояния организма, в частности, повышением их физической и умственной работоспособности [1–4, 6]. Морфологический статус студентов зависит от различного уровня двигательной активности [7]. Исследования, проводимые с учетом стрессовых факторов, влияющих на функциональное и психоэмоциональное состояние, особенно на физическое здоровье студенческой молодежи, показали значимость дополнительной физической нагрузки [8].

Есть публикации об исследованиях влияния систематических занятий физической культурой и спортом на функциональное состояние и адаптационные возможности организма занимающихся [1, 9, 10].

Вопросы, затрагивающие противодействия нежелательным изменениям в организме за счет повышения двигательной активности студенческой молодежи, рассмотрены многими специалистами [2–4, 6, 11, 13–16].

Также обнаружено, что в течение зачётноэкзаменационной сессии происходит уменьшение физической работоспособности и проявление функциональных возможностей студентов вуза.

Специалисты считают, что экономизация энергетических затрат в процессе систематической реализации физических нагрузок различных величин и направленности способствует росту интегральных показателей коэффициента полезного действия, существенно повышает физическую работоспособность [5, 10, 12, 13, 16].

Низкий уровень физических нагрузок в процессе обучения в вузе приводит к уменьшению физической работоспособности, максимальной произвольной силы мышц кисти рук (динамометрия кисти) студенток, а также приводит к повышению артериального давления и учащению ЧСС.

Известно, что физические нагрузки вызывают адаптационные перестройки в системе организма, если они регулярные и возрастающие, с учетом функциональных возможностей организма. Влияние физических нагрузок на организм занимающихся будет зависеть от интенсивности, продолжительности и частоты проведения дополнительных занятий двигательной активности. По данным специалистов рекомендуется заниматься 3–5 раз в неделю с интенсивностью 60–90 % от максимального показателя ЧСС.

Цель работы: сравнительный анализ изменения физической работоспособности студенток, занимающихся и не занимающихся дополнительной двигательной активностью.

Материалы и методы исследования. Были обследованы 30 человек, студентки 2-го курса отделения иностранных языков Елабужского института Казанского федерального университета. Проведен сравнительный анализ динамики физической работоспособности и физической подготовленности студенток в рамках двух срезов. Исследование проводилось в течение 2021/2022 учебного года в периоды с 1.09.2021 по 05.12.2021 г., с 25.03.2022 по 10.04.2022 г. В контрольную группу вошли студентки, которые, кроме занятий по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту, не имели дополнительной двигательной активности. В экспериментальную группу вошли студентки, которые дополнительно занимались физической культурой и спортом (игровые и циклические виды спорта) три – четыре раза в неделю по 120 мин. Программа дополнительной двигательной активности включала в себя комплекс специфических тренировочных воздействий, направленных на развитие общей и специальной выносливости. Основными средствами явились подвижные народные игры с элементами бега, прыжков с продолжительностью до 30 мин, кроссовый и равномерный бег по пересеченной местности до 25–30 мин. Объем и интенсивность бега в аэробном режиме зависели от исходного уровня проявления физической работоспособности и аэробной производительности студенток. Определяли ЧСС, артериальное давление, физическую работоспособность и максимальное потребление кислорода. Для определения PWC170 по величине частоты сердечных сокращений (ЧСС) при двух нагрузках использовали велоэргометр типа «Кетлер», производство Финляндия, с проверкой 01.02.2021 г., где задавали физическую нагрузку 1 и 2 Вт/кг массы тела студенток. Для уменьшения погрешности условием стало, чтобы после второй нагрузки показатели ЧСС у студенток должны быть выше 140 уд./мин. Если такое не наблюдалось, то задавали третью нагрузку 2,5–3 Вт/кг массы тела студенток. Длительность задаваемых нагрузок определяли индивидуально от 3 до 5 мин с интервалом отдыха до 3 мин.

Результаты. Показателями оценки тренированности организма студенток являются показатели физической работоспособности, которые характеризуются изменениями функциональных возможностей организма под влиянием систематических физических воздействий. У студенток отмечены индивидуальные вариации показателей физической работоспособности и аэробной производительности. Изменения функционального состояния студенток в процессе дополнительной двигательной активности позволяют оценить уровень их физической подготовленности. Игровые и циклические виды спорта, применяемые в программе дополнительной двигательной активности студенческой молодежи, в наибольшей степени загружают физиологические системы и механизмы энергообеспечения, ответственные за уровень развития тренируемых физических качеств. Показатели физической работоспособности и аэробной производительности изменяются в результате тренировки выносливости и скоростно-силовых возможностей.

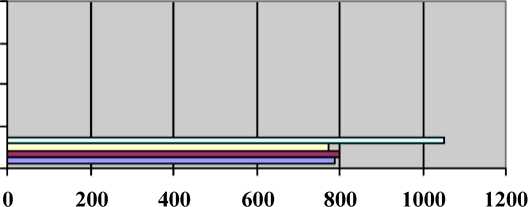

На рисунке представлены абсолютные средние значения показателей PWC 170 студенток контрольной и экспериментальной групп за период исследования.

Для частоты эксперимента старались, чтобы в исходных показателях между студентками контрольной и экспериментальной групп существенных изменений не наблюдалось (см. рисунок).

Из рисунка видно, что показатели PWC 170 у студенток от этапа к этапу изменяются в зависимости от реализации программы дополнительной двигательной активности. Реализация дополнительной аэробной физической нагрузки для поддержания общей выносливости в виде бега 25–20 мин (ЧСС

PWC170, кг/м/мин

Изменение показателей PWC 170 у студенток по этапам исследования:

a – показатели PWC170 у студенток контрольной группы на 1-м этапе; b – показатели PWC170 у студенток экспериментальной группы на 1-м этапе; c – показатели PWC170 у студенток контрольной группы на 2-м этапе; d – показатели PWC170 у студенток экспериментальной группы на 2-м этапе

Changes in PWC 170 among female students by research stages:

a – PWC 170 in female students of the control group at stage 1; b – PWC 170 in female students of the experimental group at stage 1; c – PWC 170 in female students of the control group at stage 2;

d – PWC 170 in female students of the experimental group at stage 2

Показатели физической работоспособности и аэробной производительности студенток до и после эксперимента

Physical performance and aerobic capacity of female students before and after the experiment

|

Показатель Parameter |

Студенки вуза / Female students |

|||

|

1-й этап / Stage 1 |

2-й этап / Stage 2 |

|||

|

Контрольная группа Control group |

Экспериментальная группа Experimental group |

Контрольная группа Control group |

Экспериментальная группа Experimental group |

|

|

Возраст, лет Age, years |

19 ± 0,5 |

19 ± 0,4 |

19 ± 0,5 |

19 ± 0,4 |

|

Масса тела, кг Body weight, kg |

58,4 ± 3,4 |

59,3 ± 2,5 |

60,2 ± 2,2 |

58,2 ± 1,8 |

|

ЧСС, уд./мин Heart rate, bpm |

79,2 ± 2 |

78,9 ± 2,5 |

78,8 ± 2,2 |

74,1 ± 1,2 |

|

PWC 170 , кг/м/мин PWC 170 , kg/m/min |

788 ± 6,8 |

800 ± 10,2 |

774 ± 6,4 |

1050 ± 8,4 |

|

PWC 170 , отн., кг/м/мин/кг PWC 170 , rel., kg/m/min/kg |

46,2 ± 5,4 |

47,6 ± 6,8 |

46,8 ± 6,2 |

61,1 ± 4,8 |

|

ЧСС восст. за 3 мин, уд./мин Heart rate recovery 3 min post-exercise, bpm |

324 ± 2,2 |

326 ± 2,8 |

347 ± 2,6 |

299 ± 1,8 |

140–150 уд./мин) позволила положительно повлиять на общее физическое состояние студенток экспериментальной группы.

В исходных показателях между студентками контрольной и экспериментальной групп существенных изменений не наблюдалось (см. таблицу).

Средний возраст участников контрольной и экспериментальной групп (КГ, ЭГ) составил 19 ± 0,5 и 19 ± 0,4 года соответственно. Масса тела на 1-м этапе исследований студенток контрольной группы составила 58,4 ± 3,4 кг, а в экспериментальной группы равнялась 59,3 ± 2,5 кг. На 2-м этапе исследования наблюдается увеличение массы тела студенток КГ из-за снижения двигательной активности за период зачетно-экзаменационной сессии. Доступным показателем для контроля адаптации организма к физическим нагрузкам являются показатели ЧСС. Уверенное снижение ЧСС характеризуется реализацией аэробных нагрузок, характеризует экономизацию сердечной деятельности в покое. ЧСС лежа (в покое) контрольной группы студенток в начале эксперимента составила 79,2 ± 2 уд/мин, в экспериментальной группы – 78,9 ± 2,5 уд./мин. На 2-м этапе исследования обнаружено значительное урежение ЧСС у студенток ЭГ, где средние значения равнялись 74,1 ± 1,2 уд./мин.

Из таблицы видно, что исследуемые показатели у студенток от этапа к этапу изменяются в зависимости от проявляемой ими дви- гательной активности. У студенток экспериментальной группы заметна положительная динамика в отличие от студенток контрольной группы.

Для проведения количественного и качественного сравнительного анализа изменения физической работоспособности студенток высшего учебного заведения за учебный период с включением зачётно-экзаменационной сессии представлены на рисунке и в таблице.

Анализ показателей физической работоспособности студенток за период исследования показал, что студентки контрольной группы существенно отстают от сверстниц, которые были в экспериментальной группе. Показатели массы тела у студенток исследуемых групп изменились в зависимости от их двигательной активности. Там, где в экспериментальной группе наблюдалось снижение массы тела, в контрольной группе, наоборот, отмечено повышение массы тела.

Физическая активность студенток контрольной группы за период сессии снизилась за счет отсутствия занятий по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту, далее студентки не занимались другой двигательной активностью, а готовились к зачетно-экзаменационной сессии. Согласно данным научно-методической литературы, даже незначительные занятия физической культурой и спортом стимулируют функциональное состояния организма студенток, что отражается на их физической и умственной работоспособности [1]. Согласно литературным данным, физическая тренировка может не оказать существенное влияние на показатели функционального состояния, если не имеет в виду реализацию физических нагрузок аэробной и смешанной направленности. Предварительная оценка физической нагрузки в экспериментальной группе показала, что студентки на дополнительных занятиях выполняют аэробную работу для поддержания общей выносливости в виде бега 15–20 мин (ЧСС 140–150 уд./мин), также выполняют серии пробегания отрезков 10×100 м, через 100 м легкого бега (5–10 раз). Активное включение в дополнительные занятия прыжковых упражнений способствует поддержанию уровня скоростно-силовой подготовленности. Далее включение различной игровой программы с целью совершенствования общей выносливости также способствует стимулированию физической работоспособность студенток ЭГ.

Следовательно, повышение физической работоспособности студенток ЭГ ко второму этапу исследований связано с содержанием реализуемой программы дополнительных занятий. Аэробная производительность студенток ЭГ повысилась значимо и достоверно, что подчеркивается аэробной перестройкой организма к физическим нагрузкам. При этом индивидуальные сдвиги у студенток также значимы. На наш взгляд, использование методики исходных показателей физической работоспособности может служить схемой разделения нагрузок по зонам интенсивности в сторону преобладания аэробной и смешанной физической нагрузки.

Мышечные тренировки аэробной направленности благоприятно повлияли на общее функциональное состояние студенток ЭГ, которое оценивалось по показателям абсолютной и относительной физической работоспособности.

Выявлено увеличение физической работоспособности студенток ЭГ после реализации дополнительной программы двигательной активности аэробной и смешанной направленности. Следовательно, обеспечение энергии мышечной деятельности за счет реализации аэробных и смешанных источников энергообеспечения мышечной детальности способствует росту аэробной производительности организма студенток. Улучшается работа сердца за счет экономизации функций в условиях относительного покоя (показатели ЧСС).

Дискуссионным остается вопрос корректности оценки физической работоспособности студенток тестированием на велоэргометре. Отмечено, что его регулярное использование в процессе учебной деятельности только стимулирует потребность студенток к длительным циклическим нагрузкам. Связь между мощностью выполняемой работы и предельным временем ее выполнения оценивалась многими исследователями, которые отметили эффективность методики для оценки физической работоспособности.

Важной является оценка восстановительных процессов организма студенток после физической нагрузки различной мощности. Оценили восстановления показателей ЧСС в сумме трех минут. В нашем исследовании показатели ЧСС представлены в суммарных значениях за три минуты восстановления.

Ухудшение показателей восстановления после физической нагрузки у студенток контрольной группы связываем со снижением физической активности, особенно в период зачётно-экзаменационной сессии и в каникулярный период, что мы подчеркивали уже ранее.

Заключение. Полученные нами результаты говорят о положительном влиянии программы дополнительной двигательной активности на функциональное состояние организма студенток. У студенток экспериментальной группы физическая работоспособность и аэробная производительность не уменьшилась, а наоборот, достоверно и значимо повысилась в условиях ускорения восстановительных процессов ССС. Регулярные занятия физкультурно-спортивной деятельностью в течение учебы в условиях вуза позволяют предотвращать симптомы дезадаптации студенток, особенно в период сессии, и формируют у студенток устойчивость к стрессовым факторам.

Список литературы Изменение физической работоспособности студенток вуза с учетом реализации программы дополнительной двигательной активности

- Ванюшин, М.Ю. Адаптация кардиореспираторной системы спортсменов разных видов спорта и возраста к физической нагрузке / М.Ю. Ванюшин, Ю.С. Ванюшин. – Казань: Изд-во ООО «Печать-Сервис XXI век», 2011. – 138 с.

- Ванюшин, Ю.С. Адаптация сердечной деятельности подростков к нагрузке повышающейся мощности / Ю.С. Ванюшин, Ф.Г. Ситдиков // Физиология человека. – 2001. – Т. 27, № 2. – С. 91–97.

- Гавронина, Г.А. Динамика физической подготовленности студенток, занимающихся физической культурой по различным образовательным программам / Г.А. Гавронина, З.М. Кузнецова // Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 11. – С. 83–86.

- Гавронина, Г.А. Особенности экспериментальной программы по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы / Г.А. Гавронина, Н.П. Горбунов // Спортивно-

- ориентированная система физического воспитания – новая педагогическая технология XXI века: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (5–7 апр. 2007 г., г. Пермь). – Пермь, 2007. – С. 56–59.

- Денисенко, Ю.П. Миорелаксация в механизмах специальной подготовки футболистов: моногр. / Ю.П. Денисенко. – Казань: Изд-во КФУ, 2004. – С. 61–63.

- Исмагилова, Л.Ф. Изучение особенностей физической и умственной работоспособности студентов высших учебных заведений в рамках международного проекта «Возможность» / Л.Ф. Исмагилова, И.Ш. Мутаева, З.М. Кузнецова // Материалы международной научно- практической конференции преподавателей вузов, учителей школ, студентов и молодых ученых «Физическая культура и спорт в системе образования: опыт и перспективы развития», г. Алматы, Казахстан, 10 февр. 2022 г. – Алматы, 2022. – С. 477–481.

- Михайлова, С.В. Морфологический статус студентов с различным уровнем двигательной активности / С.В. Михайлова, А.В. Дерюгина, С.Г. Съемова // Рос. мед.-биол. вестник им. акад. И.П. Павлова. – 2019. – Т. 27, № 3. – С. 342–352.

- Новиков, А.В. Формирование двигательного потенциала студентов на основе средств бокса / А.В. Новиков // Материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. «Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте», 24–26 янв. 2017 г. – Смоленск, 2017. – С. 273–275.

- Петров, Р.Е. Определение и оценки аэробного порога и потенциальных возможностей сердечной системы лыжников-гонщиков (юношей) на основе использования ступенчатовозрастающей вело эргометрической нагрузки / Р.Е. Петров, И.Ш. Мутаева, А.А. Ионов // Пед.- психол. и мед.-биол. проблемы физ. культуры и спорта. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 198–206.

- Ревенко, Е.М. Проявление индивидуальных особенностей возрастного развития студентов, занимающихся разными видами двигательной активности / Е.М. Ревенко // Материалы XVI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения», 17–18 нояб. 2017 г. – Сургут, 2017. – С. 421–426.

- Садыкова, Г.С. Гуманизация физического воспитания студентов в высших технических учебных заведениях / Г.С. Садыкова // Казан. пед. журнал. – 2008. – № 5. – С. 97–105.

- Селуянов, В.Н. Инновационная технология физической подготовки футболистов на основе развития локальной мышечной выносливости / В.Н. Селуянов, Ц. Лю, А.В. Васильев // Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. – 2013. – № 34. – С. 47–48.

- Стрижакова, О.В. Роль физической культуры в формировании психофизического потенциала человека / О.В. Стрижакова, В.А. Орлов // Вестник спортивной науки. – 2020. – № 2. – С. 55–59.

- Таирова, Е.А. Методика развития быстроты с использованием подвижных игр для студентов, занимающихся по программе общей физической подготовки / Е.А. Таирова, Т.А. Кохан, В.М. Сушко // Сб. ст. Междун. научно-практ. конф. «Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования», 27 июня 2018 г. – Пенза, 2018. – С. 220–223.

- Устинов, И.Е. Здоровье и пол студентов как факторы, определяющие их приоритеты в физической культуре / И.Е. Устинов // Науч. тр. Северо-запад. ин-та управления РАНХИГС. – 2021. – Т. 12. – № 2 (49). – С. 329–335.

- Фейгель, И.Г. Формирование разностороннего двигательного потенциала студентов в процессе занятий баскетболом / И.Г. Фейгель // Сб. науч. тр. V Всерос. науч.-практ. конф. С междунар. участием «Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры», 19 апр. 2018 г. – СПб., 2018. – С. 253–257.