Изменение физико-химических свойств чернозема обыкновенного среднесолонцеватого под влиянием удобрительно-мелиорирующих смесей

Автор: Шалашова Ольга Юрьевна, Иванова Нина Анисимовна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлено влияние удобрительно-мелиорирующих смесей (УМС) на физико-химические свой- ства чернозема обыкновенного, деградированного в результате поливов слабоминерализованной водой сульфатно-натриевого состава. Удобрительно-мелиорирующие смеси приготовлены из птичьего помета, измельченной соломы (местные отходы сельского хозяйства) и терриконовой породы, электролита трав- ления стали (местные отходы промышленности). Для сравнения, помимо контроля, взят вариант с ком- постом из птичьего помета и фосфогипса, завозимого из другого региона. Пятилетние исследования показали, что УМС, приготовленные на основе птичьего помета, терриконовой породы, электролита травления стали и соломы, по своему воздействию на физико-химические свойства солонцовых почв практически не уступают компосту, созданному на основе птичьего помета и привезенного фосфогипса. Отличие состоит в том, что УМС являются мелиорантами замедленного действия и активность их в большей степени проявляется не в 1-й год, а с 3-го года последействия. К 5-му году исследований вос- становления негативных свойств почв при поливах водой неблагоприятного состава пока не проявилось ни на одном варианте, кроме контрольного. Урожайность возделываемых культур возрастала с улучше- нием физико-химических свойств почв. В первый год после мелиорации наибольший урожай был полу- чен на варианте с компостом. К 3-му и 4-му годам исследований урожайности возделываемых культур на вариантах с УМС находились в пределах наименьшей существенной разницы (НСР). Минеральные удобрения во все годы исследований оказывали положительное влияние на физико-химические свойства черноземов обыкновенных в пределах 9-10 %, а урожайность от их применения возрастала на 15-20 %.

Деградация, почва, мелиорация, удобрительно-мелиорирующие смеси, компост, солонцеватость, щелочность, плотность сложения

Короткий адрес: https://sciup.org/142199211

IDR: 142199211 | УДК: 631.445.41:552

Текст научной статьи Изменение физико-химических свойств чернозема обыкновенного среднесолонцеватого под влиянием удобрительно-мелиорирующих смесей

Актуальность проводимых исследований состоит в повышении плодородия земель, орошаемых водами неудовлетворительного состава. В результате поливов такой водой в почвах наблюдаются неблагоприятные процессы: повышение щелочности и солонцеватости, недона-сыщенность кальцием, дегумификация, нарушение баланса питательных элементов. Стоит вопрос о сложности недопущения и устранения этих явлений на осваиваемых землях по причине дороговизны доставки мелиорантов, например фосфогипса. Требуется поиск мелиорантов из местных отходов промышленности, содержащих мелиорирующую основу. В то же время внесением мелиоранта невозможно решить проблему дегумификации почв, когда теряется не только общее содержание гумуса, но и ухудшается его качественный состав.

Исследования предыдущих лет, проводимые на солонцеватых почвах, показали, что внесение органических удобрений без проведения химической мелиорации на таких землях неактуально, так как щелочность возрастает, а солонцеватость не устраняется. Требуется вначале провести химическую мелиорацию, а затем внести органику [1]. Но такой способ мелиорации требует дополнительных затрат, поэтому задача исследований заключалась в создании средств на базе местных отходов промышленности и сельского хозяйства, при одноразовом внесении которых снижалась бы щелочность и солонцеватость, а также создавались бы условия для накопления качественного гумуса в почве.

Объекты и методы

В лабораторных опытах при создании новых удобрительно-мелиорирующих смесей (УМС) использовались в качестве мелиорирующих компонентов фосфогипс (Ф), терриконовая порода (Т.п.), электролит травления стали (ЭТС), а удобрительных – птичий помет (П.п.) и солома (Сол.) как наиболее распространенные на данный момент органические удобрения [2]. При изучении различных комбинаций этих компонентов были выявлены их оптимальные соотношения и отобраны лучшие УМС по мелиорирующей и удобрительной основам для закладки полевого опыта.

Цель исследования – изучить влияние УМС и УМС с минеральными удобрениями на планируемый урожай (МУ на п.у.), на физико-химические свойства чернозема обыкновенного среднесолонцеватого при поливах слабоминерализованной водой сульфатно-натриевого состава. Источник орошения – Весёловское водохранилище. Минерализация воды в среднем составляет 1,7 г/дм 3 . Изучаемые почвы – чернозем обыкновенный среднесолоцеватый с содержанием 11 % обменного натрия в почвенном поглощающем комплексе в 0–40 см слое, обменного кальция – 71 % и обменного магния – 18 %. Незасолен, но имеет среднещелочную реакцию.

Полевой опыт заложен в ГП «Батайское» в октябре 2007 г. по следующей схеме:

Фон 1 – без удобрений:

-

1. Контроль.

-

2. Компост (П.п. + Ф –1:1) – 19 т/га.

-

3. УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС – 2:1:1) – 33 т/га.

-

4. УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС – 1:1:2) – 22 т/га.

-

5. УМС (П.п. + ЭТС + Сол. – 1:2:1) – 26 т/га.

-

6. УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС + Сол. – 1:1:2:1) – 26 т/га.

Фон 2 – те же варианты + МУ на п.у., рассчитанные с учетом того количества питательных веществ, которые находятся в почве и в приготовленных УМС.

Расчет доз МУ на п.у. проводился по определенной методике [3]. Дозы УМС рассчитывались на полное вытеснение натрия из ППК и замещение его на кальций [4]. Вначале определялась доза гипса (1):

Д г = 0,086 · h · d · Nа , (1)

где Дг – доза гипса в расчете на полное вытеснение обменного натрия, т/га; h – мощность мелиорируемого слоя, см; d – плотность почвы, т/м 3 ; Na – содержание обменного натрия, мг-экв./100 г.

Для учета мелиорирующей основы используемых УМС необходимо ввести дополнительный коэффициент

Д умс = Д г · К , (2)

где Д умс – доза УМС, т/га; К – коэффициент, учитывающий содержание мелиорирующих веществ в средстве. Например, для УМС (П.п. + Т.п. + ЭТС – 2:1:1), где мелиорирующая основа в пересчете на чистый гипс составила 37 %, К = 100/37 = 2,7.

Полевой опыт мелкоделяночный (5 · 6 = 30 м 2 ). Компост и УМС вносились осенью 2007 г. под основную вспашку, в последующие годы изучалось их последействие. Минеральные удобрения вносились ежегодно под культуру в виде основного удобрения и подкормок. Площадки для отбора образцов почв и учета урожайности сельскохозяйственных культур из года в год оставались постоянными. Сроки поливов устанавливались исходя из запасов влаги в почве, а поливные нормы рассчитывались по формуле Костякова. Режим орошения сельскохозяйственных культур поддерживался на уровне 80 % от НВ. Расчетный слой 0–60 см. Поливы производились дождеванием машиной ДДА-100МА. Повторность опыта – трехкратная. Агротехника – общепринятая для Ростовской области согласно рекомендациям зональных систем земледелия. Образцы почв отбирались ежегодно осенью после уборки сельскохозяйственных культур по слоям 0–20 см и т.д., до 1 м. Методика исследований и статистическая обработка общепринятая.

При оценке результатов анализов почв использовались «Руководство по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель при их использовании» (2000) [4] и «Справочник по оценке почв» (2004) [5].

Результаты исследований

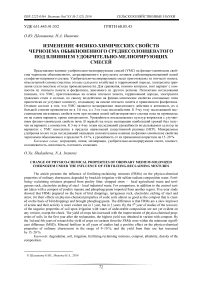

Как видно из таблицы, на контроле до мелиорации и внесения МУ в черноземах присутствовала щелочность в 0–40 см слое. Она в среднем (по Зимовцу) составляла 1,40 мг-экв./100 г, то есть почвы характеризовались как среднещелочные.

Для ее устранения использовались компост из П.п. и Ф, а также УМС, в состав которых входили кислые компоненты – терриконовая порода (Т.п.) с рН = 4,3 и электролит травления стали (ЭТС) с рН = 3,2, способные нейтрализовать щелочность. Компост и все УМС, кроме УМС из П.п. + Т.п. + ЭТС в соотношении 2:1:1, в первый год последействия (сентябрь 2008 г.) полностью нейтрализовали щелочность. УМС из П.п. + Т.п. + ЭТС в соотношении 2:1:1 перевела чернозем из разряда среднещелочных в слабощелочные почвы. Видимо, в этом средстве недостаточно было кислой основы. В таком же средстве, но с соотношением П.п. + Т.п. + ЭТС – 1:1:2, где преобладал ЭТС, щелочность была устранена, и рН составил 7,5. Внесение МУ, в которых превалировали азотные и калийные формы, усиливало снижение щелочности. рН уменьшился по сравнению с вариантами без МУ в основном на 0,2–0,3 единицы.

Борьба с солонцеватостью почв – очень сложная задача, но необходимо отметить, что на варианте с компостом из фосфогипса в первый год последействия она уменьшилась почти вдвое. До мелиорации и на контроле содержание обменного натрия в 0–40 см слое составляло 11 % от суммы почвенного поглощающего комплекса (Σ ППК), на варианте с компостом – 5 %, а с УМС от 7 до 9 % от ППК. В наибольшей степени за первый год рассолонцевался 0–40 см слой чернозема при внесении УМС, приготовленной из П.п. + ЭТС + Сол. в соотношении 1:2:1. Это объясняется тем, что из всех компонентов доля электролита в этом средстве наибольшая, а электролит, как жидкий мелиорант, более быстро действующий, чем терриконовая порода. Действие средств с Т.п. активизируется в последующие годы.

Внесенные МУ оказали на снижение содержания обменного натрия в ППК такое же воздействие, как на щелочность, то есть уменьшили его количество на варианте с чистым внесением МУ по сравнению с контролем только на 9 %. Соответственно и на других вариантах сохранилась та же пропорция.

Наиболее быстродействующим мелиорантом являлся компост, приготовленный из птичьего помета и привезенного из Белореченска фосфогипса. Содержание обменного натрия уже в первый год воздействия снизилось на 55 %. Такие же результаты получены сотрудниками РосНИИПМ при изучении влияния фосфогипса в чистом виде и в сочетании с органическими и другими компонентами на свойства солонцеватых почв в условиях орошения [6].

Несмотря на значительное уменьшение Na в ППК при воздействии от 18 до 36 % УМС по сравнению с контролем, увеличение Са в ППК значительно ниже – от 3 до 6 %. Изменений в общем содержании токсичных солей за первый год последействия не произошло, так как чернозем незасолен.

Результаты второго года последействия УМС и УМС с МУ на физико-химические свойства чернозема обыкновенного деградированного представлены в таблице.

Они свидетельствуют о дальнейшем положительном воздействии УМС и УМС с МУ на свойства почв. Щелочность была устранена в первый год их воздействия на почвы и на 2-й год не проявилась. Это подтверждают результаты определения рН водной суспензии почв, которая составляла от 7,4 до 7,2 единиц, и щелочность, определяемая по Бобкову и Зимовцу [7, 8]. В чистом виде вносимые удобрения не снизили ее и во второй год воздействия, так как сохранялась солонцеватость почв (12 % от суммы ППК). Компост из П.п. и Ф за два года воздействия снизил солонцеватость на 64 %, а в первый год – на 55 %, то есть этот мелиорант срабатывает в полную меру уже в первый год. УМС в большей степени проявили себя во второй год, и за два года они снизили солонцеватость от 36 до 46 %, в то время как в первый год их влияние на снижение солонцеватости составляло всего 18–36 %.

В третий год последействия на варианте с компостом из фосфогипса рассолонцевание произошло на 73 %, одновременно усилили свою активность все варианты с УМС, где мелиорирующей основой являлись терриконовая порода и электролит травления стали, особенно оказались эффективными те средства, в которых ЭТС составлял 2 части по отношению к другим компонентам: это варианты 4–6 без минеральных удобрений и 10–12 с минеральными удобрениями. Солонцеватость к 3-му году последействия снизилась соответственно на 64 и 73 %. Минеральные удобрения способствовали снижению щелочности, с уменьшением доли натрия в ППК возрастала доля кальция. Изменений в содержании поглощенного магния практически не произошло.

По другим физико-химическим показателям можно отметить следующее:

-

– щелочность, которая была устранена еще в 1-й год последействия, к третьему году не восстановилась. Соответственно и рН водной суспензии осталась на уровне нейтральной;

-

– общее содержание солей, которое несколько возросло из-за внесения УМС, в результате промывки продуктов химических реакций снизилось, и почвы по классификации остались незасоленными.

Аналогичные результаты были получены по этим показателям и на четвертый год последействия УМС.

К пятому году последействия (2012) восстановление негативных свойств почв не происходило ни на одном из вариантов. Наоборот, медленнодействующие УМС, которые еще слабо проявили свое мелиорирующее действие даже после трех лет воздействия, к пятому году исследований проявились уже в полной мере. Натриевая солонцеватость была устранена и достигла 1 % обменного натрия в ППК, что характерно для обыкновенных черноземов. Кальций достиг 80 % от ППК, а обменный магний остался на уровне 20 %, то есть не оказывал отрицательного влияния на состояние почв. При содержании Mg более 20 % он способствует дальнейшему осолонцеванию почв, ухудшая водно-физические и другие свойства почв [5].

По сумме токсичных солей почвы остались незасоленными. Щелочность, определяемая как по Бобкову [7], так и по Зимовцу [8], на пятый год воздействия на всех вариантах не была восстановлена. Это подтвердили данные рН водной суспензии, которые характеризовали почвы как нейтральные (рН = 7,0–7,3). На контроле рН суспензии оставалось равным 8,0, а щелочность по Зимовцу составляла 1,4 мг-экв./100 г, то есть почвы без мелиорации остались среднещелочными. На контроле с МУ содержание обменного натрия снизилось до 90 % от ППК, или на 9 % по сравнению с исходными данными.

С улучшением физико-химических свойств чернозема возрастала и урожайность возделываемых культур. В первый год в наибольшей степени проявил себя компост из П.п. и Ф, так как он, по данным авторов, отнесен к быстродействующим мелиорантам. На вариантах с УМС урожайность картофеля была на 16–28 % ниже, чем на варианте с компостом.

С третьего года последействия стали проявлять себя в большей степени варианты с УМС как медленнодействующие мелиоранты. Разница в урожае люцерны на сено по всем мелиорируемым вариантам находилась в пределах наименьшей существенной разницы (НСР). Эта закономерность сохранилась и к пятому году исследований, так как восстановления негативных свойств почв, а именно щелочности и солонцеватости, не наблюдалось.

Влияние УМС на физико-химические свойства чернозема обыкновенного деградированного (слой 0–40 см) и урожайность культур

|

О- Q s |

3 3 |

3 -& |

Г-1 |

O’ |

О’ |

r-f |

Г1 |

of |

О |

оо” |

о |

r-f |

Г1 |

сЗ с |

r-f |

04 |

о |

m |

о |

|||||

|

§ S s 5 В g 8 S и ° “ |

1 з- со 3 СО t: |

£ |

ОО |

8 |

40 |

ОО Г1 |

04 |

40 |

5 |

m |

2 р? к |

л 3 о н о н |

3 Ф |

40 |

5 |

|||||||||

|

о |

'—1 |

IT) |

04 |

ОО |

Г- |

ОО |

о |

ОО |

Г- |

40 |

г- |

Г1 |

г- |

40 |

40 |

|||||||||

|

+ |

ОО |

04 |

04 |

ОО |

Г- |

04 |

ОО |

04 |

ОО |

04 |

ОО |

ОО |

04 |

04 |

ОО |

8 |

04 |

|||||||

|

+ и |

г |

о |

40 |

8 |

Г^ |

^ |

04 40 |

|||||||||||||||||

|

у і 8 к 5 g |

Г-1 |

o' |

o' |

8 |

r-f |

о |

О’ |

r-f |

r-f |

О |

m |

^ |

8 |

|||||||||||

|

о ■ . С 6^8 Н у 2 S я У Я ЯГ К З^о 8 |

X |

40 |

О о к л о |

04 |

о о к л о |

о о к л о |

о о к л о |

8 |

о о к л о |

О о к л о |

о о к л о |

о о к л о |

о о к л о |

40, |

о о к л о |

о о к л о |

о о к л о |

о о к л о |

||||||

|

О Л S6 н о оо о gMS^ ц 5 Д LQ |

Л 40 ос^ |

Л Г1^ |

Г-1 V 40 |

Г-1 V ОО |

V 40^ |

Г1 V |

V |

V |

V |

о V |

V 40 |

V 40 |

Г1 V |

Л 8 |

V ОО |

8 V |

V S |

ОО ^ V |

||||||

|

ч О s |

ос" |

ос |

X |

40^ |

X |

оо" |

X |

^ |

оо" |

X |

х |

X |

||||||||||||

|

Я О о |

о |

04 |

40 |

04 |

о |

о" |

О |

О |

О |

о |

о |

R |

04 |

|||||||||||

|

І U я |

Г1 |

04 |

ОО |

o' |

О |

04 |

04 |

Г1 |

о |

8 |

8 |

|||||||||||||

|

я о. |

у э |

У Э |

2 04 Ө + с К 2 |

2 Г1‘ о н л + с н + с С О 2 |

2 г-1 Г1 (8 о н л + с н + с С О 2 |

2 40 Г1 Г-І У о + о н л + с С О 2 |

Г-І и + н + с Н + с Бй ^ 40 > Г1 |

^ Z ЯІ Ң э ^ |

+ 04 Ө + с С оо 9 S z |

+ С-І о н л + с н + >> Z |

+

Г? о н л + с н + С ^ >> Z |

+

40 r-i О о + о н л + с ^ 2 § >> Z |

Г-І и + н m о + сч н fc + S с Z С + сЗ 2 ^ ^ 40 > Г1 |

у э |

2 04 Ө + с С |

2 r-i о н л + с н + с С О 2 |

Г? о н л + с н + с С О |

40 r-i У о + о н л + с С О |

||||||

|

Г-1 |

m |

^- |

40 |

г- |

ОО |

04 |

о |

Г1 |

Г1 |

m |

^- |

|||||||||||||

Продолжение таблицы

|

Й „o' Q- Q s |

о |

О rf |

ОО |

40 |

СП |

04 |

о |

г- |

s g а “ § ® |

on" |

40, |

7 |

оо" |

оо" |

оо" |

оо" |

о? |

ОО |

ОО |

|||||

|

g л 3 ^ Я У S * g 8 S s 5 H 18 8 § я 1 u ° И |

о |

m |

40 |

£ |

40 |

у о к |

л 3 о у н |

S |

04 |

m |

% |

3 |

3 |

Г1 |

Г1 ОО |

m |

m |

m |

£ о к |

л 3 н н |

||||

|

К К 2 2 о |

40 |

о |

m |

Г- |

on |

on |

on |

о |

СП |

on |

^- |

^- |

^- |

04 |

Г1 |

СП |

СП |

СП |

||||||

|

ОО |

S |

ОО |

04 |

04 |

ОО |

04 |

S |

S |

04 |

S |

ОО |

S |

ОО |

04 |

04 |

|||||||||

|

40 |

о |

04 |

40 |

40 |

о |

Г- |

40 |

40 |

ОО |

04 |

Г1 |

ОО |

||||||||||||

|

у і в к g к 5 g |

04 |

о. |

m |

rf |

О’ |

rf |

40, оС П1 |

r-f |

ОО^ |

r-f |

r-f |

r-f |

7 |

°\ |

СП |

°\ |

X |

^ |

||||||

|

° L - Й Q S о 8 S + р Н 3^ 3 |

О о к л я О |

Г1^ |

о к л я О |

о о к л я О |

о о к л я О |

о о к л я О |

о о к л я О |

X |

о к л я О |

О о к л я О |

о к л я О |

о к л я О |

О о к л я О |

О’ |

о о к л я О |

о о к л я О |

о о к л я О |

о о к л я О |

о о к л я О |

|||||

|

О Л

8Я2^

5 Д LQ |

04 ^ V |

04 V 8 |

V 40^ |

V |

Г1 V 04 |

V 40^ |

V 04 40^ |

Л ^ |

V 40 |

V |

V 40, |

V 40, |

V 40 |

ОО 04^ V ОО |

V |

V ОО 40, |

V |

V 40, |

7 V 40 |

|||||

|

)S s О я ч я К £ |

СП |

ос‘ |

ГІ^ |

СП |

ГЧ |

ГЧ |

^ |

оо" |

X |

X |

X |

^ |

Г-" |

оо^ |

о. |

Г-" |

^ |

^ |

||||||

|

5 | к о |

о |

04 |

о |

ОО |

О |

о |

О |

о" |

ОО о |

S |

о" |

о |

о" |

40 |

О |

о |

||||||||

|

І U я |

я |

о |

ОО |

о |

о |

о |

S |

о |

40 Г-1 |

|||||||||||||||

|

я я ^ |

ЙІ и + н + с Н + в. ^ 40 > Г-1 |

Z У у э ^ |

z + 04 Ө + с С о 2 |

+ ЙІ о н л + с н + с С о и Z Z |

+ г-1 Г1 гГ и £ л р +. Z с н + с С О 2 |

+ 40 Г1 ЙІ 6 ^ le H m + c C О 2 |

ЙІ 6 ^ + S н л + + 2 н ^ + с С О 2 |

у э |

2 04 Ө + с С о |

2 йі о н л + с н + с С О 2 |

Г? 7 о н л + с н + с С О 2 |

2 40 r-i У о + о н л + с С О 2 |

Г-І и + н + с Н + с Вя ^ 40 > Г1 |

Он Z ЯІ у э ^ |

Он Z + 04 Ө + с С о 2 |

+ ЙІ о н л + с н + с С О 2 »1 >> Z |

+

7 о н л + с н + с С О 2 »1 >> Z |

+ 40

7 о + о н л + с С У 2 £ >> Z |

7 и + н + + + Он с Z С + 7 ^ 40 > Г-1 |

|||||

|

40 |

г- |

ОО |

04 |

о |

ГІ |

Г1 |

СП |

on |

40 |

г- |

ОО |

04 |

о |

Г-1 |

Продолжение таблицы

|

g |

§ о ^ V g 5 я ° е О Я ^ 8 ® S |

еМ MD |

оо" |

О\ |

оо" |

О\ |

сю^ сю" |

СЮ^ md" |

сю^ |

О’ |

о\ е^ |

MD |

||||

|

В я s । о g e u ° и |

'з S st |

О\ |

m |

m |

m |

еМ СЮ |

сю |

о |

ОО |

£ к |

сЗ 3 о о н |

|||||

|

к к 2 2 о |

о |

m |

m |

m |

еМ |

сю |

П1 |

|||||||||

|

+ 2 |

О\ |

о\ |

о\ |

сю |

СЮ |

О\ |

О\ |

X |

ОО |

ОО |

||||||

|

+ и |

г |

оо |

сю |

О\ |

S |

О\ |

П1 сю |

ОО |

||||||||

|

у і 8 е §8 к 5 g |

СЮ О< еМ |

е-1" |

X |

е-1" |

е-1" |

m |

сю^ |

О’ |

MD, |

|||||||

|

o'. н S s 8 8 S О Я 3*^ |

X |

О о к л о |

о о к л о |

О о к л о |

О о к л о |

о о к л о |

О’ |

о к л я о |

О о к л о |

о о к л о |

О о к л о |

о о к л о |

||||

|

О Л S6 §Щ7^ 5 Д LQ |

Л ем |

сю ^ V |

еМ V |

V MD |

V MD MD, |

V MD, |

О\ V ОО |

V |

V ОО MD, |

V |

V MD, |

V |

||||

|

q о Я и ° 9 Ко™ |

оо" |

^ |

m |

X |

X |

Г-" |

сю^ |

О’ |

Г-" |

^ |

е^ |

|||||

|

О о |

еМ |

MD |

еМ |

S |

П1 |

ОО |

о |

|||||||||

|

U я |

О |

еМ |

П1 П1 |

П1 |

о |

ем |

ОО е-1 |

|||||||||

|

я я m |

у э |

О. ө + с К 2 ^ |

2 ri о н m + с н + с С О 2 |

2 е-1 еМ гТ о н m + с н + с С О 2 |

7 8 о О + О н л + с С О 2 |

ем и + н Г) + с Н + в. MD > П1 |

Он Z ЯІ Ң э ^ |

Он + о Ө + с С о ^ |

+ ём о н л + с н + с С 2 £ >> Z |

+ Г-1 е^ г? о н л + с н + с С У 2 £ >> Z |

+ е^ ем о + о н л + с С 2 £ >> Z |

ем и + н Г) + ^' + си с Z С + сЗ 2 ^ MD > е-1 |

||||

|

еМ |

m |

^- |

on |

MD |

г- |

сю |

О\ |

о |

е-1 |

|||||||

Окончание таблицы

|

g |

So” я 2 о &8 ^ 2 а |

П rf |

8 rf |

rf |

rf |

ОО^ |

ОО rf |

ко. |

ОК КО, rf |

ОО ОО^ rf |

rf |

о" |

-Г) |

|||

|

4) i S -.p S S g g § *g 8 e я § Й |

'з S st t! |

OK |

ОК |

П ОО |

8 |

Г1 |

2 к |

ccf 3 О н о У н |

||||||||

|

к к 3 о |

+й |

о |

П |

ОО |

||||||||||||

|

+ |

s |

ОО |

ОО |

OK |

ОО |

X |

О\ |

X |

ОО |

ОК |

ОО |

ОК |

||||

|

+ и |

о |

ОО |

ОО |

Г1 |

ОО |

ОО |

||||||||||

|

8 |

ко OK П |

ко, гГ |

rf |

rf |

О’ |

оо^ |

о. |

ко. |

||||||||

|

o'. н S s 8 О® t^ О Я -L О П s О 3 |

X |

о о к л о |

о о к л о |

о о к л о |

о о к л л о |

о о к л л о |

О’ |

о о к л л о |

о о к л л о |

о о к л л о |

о о к л л о |

О о к л л о |

||||

|

О Л S 6 .о §Щ 2^ к « t 2ог^9 |

Л ГІ ^ |

V КО |

V |

V п КО, |

V КО |

V ко |

ОО О\ V ОО |

V |

V ОО ко. |

V |

V |

V |

||||

|

>s s ч я и с Щ £ а о |

ос‘ |

X |

X |

X |

оо^ |

о. |

^ |

^ |

^ |

|||||||

|

Я ®х О о |

о |

о" |

о |

ОК о |

О |

Г1 |

о" |

ОО |

ОК |

|||||||

|

І U я |

П |

о |

о" |

о" |

ОО |

Г1 Г1 |

о |

о" |

ri |

ОО ГІ |

||||||

|

я |

ч э |

Ө + с С с 2 £ 2 |

ri н + с Н + с с 2 о 2 m |

rf Н + с Н + с с 2 и ^ ГІ ^ 1 |

ч о и + н D 2 + "^ в7 |

и + н + + 40 С ^ С -71 ri 2 - |

Он Z Ң э ^ |

2 О\ Ө + с С ^ + |

ri Н + + си с Z С + сЗ II |

гГ Н + + ^ + си с Z С + 2 ^ ^ ГІ > ГІ |

и ^z л + + 2 с ~Р ^ ri |

и о Й5 + я 5^ н + Г1 ГІ 2- |

||||

|

я |

П |

КО |

г- |

ОО |

ОК |

о |

ГІ |

|||||||||

Поскольку МУ не только усиливали эффект от мелиорации, но и улучшали плодородие почв, урожайность культур от их применения возрастала от 15 до 20 %.

Заключение

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. Пятилетние исследования показали, что УМС, приготовленные на основе птичьего помета, терриконовой породы, электролита травления стали и соломы, по своему воздействию на физико-химические свойства солонцовых почв практически не уступают компосту, созданному на основе птичьего помета и привезенного фосфогипса.

-

2. Отличие состоит в том, что УМС являются мелиорантами замедленного действия и активность их в большей степени проявляется не в первый год, а с третьего года последействия. К пятому году исследований восстановления негативных свойств почв при поливах водой неблагоприятного состава пока не проявилось ни на одном варианте, кроме контрольного.

-

3. Урожайность возделываемых культур зависела от изменения физико-химических свойств почв. В первый год после мелиорации наибольший урожай картофеля был получен на варианте с компостом. К третьему и четвертому годам исследований урожайности возделываемых культур на вариантах с УМС находились в пределах наименьшей существенной разницы (НСР).

-

4. Минеральные удобрения во все годы исследований усиливали эффект химической мелиорации, оказывая положительное влияние на физико-химические свойства черноземов обыкновенных в пределах 9–10 %, а урожайность от их применения возрастала на 15–20 %.

Список литературы Изменение физико-химических свойств чернозема обыкновенного среднесолонцеватого под влиянием удобрительно-мелиорирующих смесей

- Мелиорация солонцовых почв в условиях орошения/Н.С. Скуратов . -Новочеркасск, 2005. -180 с.

- Шалашова, О.Ю. Новые удобрительно-мелиорирующие средства для мелиорации деградированных почв/О.Ю. Шалашова//Сб. науч. тр. НГМА. -Новочеркасск, 2008. -С. 56-62.

- Минеев, В.Г. Практикум по агрохимии/В.Г. Минеев. -М.: Изд-во МГУ, 2001. -70 с.

- Руководство по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель при их использовании/Н.С. Скуратов . -Новочеркасск, 2000. -86 с.

- Справочник по оценке почв/В.Ф. Вальков . -Майкоп: Адыгея, 2004. -235 с.

- Докучаева, Л.М. Использование фосфогипса и фосфогипсосодержащих мелиорантов для мелиорации солонцовых почв в условиях орошения/Л.М. Докучаева, Р.Ю. Юркова, О.Ю. Шалашова//Научн. Журн. Рос. НИИ проблем мелиорации: электрон. период. изд-е/Рос. науч.-исслед. ин-т проблем мелиорации. -Электрон. журн. -Новочеркасск: РосНИИПМ, 2012. -№ 3 (07). -13 с. -Режим доступа: http://www.rosniipm-sm.ru/archive?n =1&id=17.

- Бобков, В.П. Об устойчивости почв и грунтов к содовому засолению/В.П. Бобков//Почвоведение. -М., 1969. -№ 8. -С. 65-73.

- Зимовец, Б.А. Изменение щелочности почв при орошении в Нижнем Заволжье/Б.А. Зимовец//Бюллетень почвенного института им. В.В. Докучаева. -М., 1975. -Вып. IХ. -С. 28-56.