Изменение гемодинамики в вертебробазилярном бассейне при использовании смартфона студентами Уральского государственного университета физической культуры

Автор: Е.А. Беседина, Д.Б. Сумная, С.А. Кинзерский, А.А. Кинзерский, М.В. Кулешова

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить влияние электромагнитного излучения (ЭМИ) мобильных телефонов на кровоток в позвоночных артериях с использованием ультразвукового исследования, выявить возможные механизмы сосудистого ответа и определить потенциальные риски для цереброваскулярной гемодинамики. Материалы и методы. В исследование включены 54 студента с доступными транстемпоральными акустическими окнами без хронических заболеваний, влияющих на центральную гемодинамику. Участники разделены на группы в зависимости от времени использования смартфона: более 5 ч в день (38 человек) и 3–4 ч в день (16 человек). Ультразвуковое исследование проводилось в положении лежа на спине с активным мобильным телефоном, расположенным на уровне плеча. Исследования выполнялись на стационарном аппарате экспертного класса Mindray DC-80 с линейным датчиком (5–12 МГц) на базе отделения ультразвуковой диагностики Клиники профессора Кинзерского (г. Челябинск). Результаты. У студентов, использующих смартфоны более 5 ч в день (38 человек), у 28 выявлено снижение кровотока на 17–22 %. В группе с использованием 3–4 ч в день (16 человек) у 10 зарегистрировано снижение на 12–17 %. Различия между группами статистически значимы, что подтверждает влияние длительного использования мобильных устройств на гемодинамику позвоночных артерий. Заключение. Полученные данные указывают на возможную взаимосвязь между воздействием электромагнитного излучения и изменением цереброваскулярной гемодинамики, что требует дальнейших исследований для уточнения механизмов и разработки профилактических рекомендаций.

Электромагнитное излучение, мобильные телефоны, позвоночные артерии, кровоток, ультразвуковая диагностика, вазоконстрикция

Короткий адрес: https://sciup.org/147250883

IDR: 147250883 | УДК: 612.13:616-036 | DOI: 10.14529/hsm25s108

Текст научной статьи Изменение гемодинамики в вертебробазилярном бассейне при использовании смартфона студентами Уральского государственного университета физической культуры

A.A. Kinzersky1,4, ,

M.V. Kuleshova1, ,

Введение. В современную эпоху цифровых технологий и стремительного научнотехнического прогресса интеграция человека с инновационными устройствами становится не только неизбежной, но и крайне значимой для различных сфер его деятельности. Смартфоны, обладая высокой степенью мобильности, функциональности и удобства, прочно вошли в повседневную жизнь общества, став неотъемлемым инструментом коммуникации, работы, обучения и досуга. Их повсеместное использование обусловлено не только социальными, но и экономическими факторами, поскольку они способствуют повышению производительности труда, расширению возможностей дистанционного взаимодействия и организации персонального времени.

Одним из аспектов, привлекающих внимание научного сообщества, является воздействие электромагнитного излучения, исходящего от мобильных устройств, на организм человека. Постоянный контакт со смартфонами, обусловленный их близостью к телу пользователя при разговоре, использовании Интернета или чтении информации, создает условия для длительного и непрерывного влияния электромагнитных полей (ЭМП) на биологические ткани. В связи с этим возникает необ- ходимость изучения потенциальных рисков, связанных с их применением, особенно в контексте воздействия на нервную, сердечнососудистую и опорно-двигательную системы.

С увеличением популярности мобильных технологий, ростом их функциональных возможностей и увеличением продолжительности их использования в течение дня возрастает интерес исследователей к изучению последствий их влияния на здоровье пользователей. Особую обеспокоенность вызывает воздействие смартфонов на молодое поколение, а также на людей, подверженных интенсивным физическим нагрузкам, включая профессиональных спортсменов. В научной среде активно обсуждаются возможные нейрофизиологические, когнитивные и психоэмоциональные изменения, вызванные постоянным взаимодействием с гаджетами, а также влияние этих устройств на процессы кровообращения, сон, уровень тревожности и концентрацию внимания. В связи с этим актуальными остаются дальнейшие исследования, направленные на выявление долгосрочных последствий использования смартфонов и разработку рекомендаций по их безопасному применению.

Анализ, проведенный Л.П. Жаворонковым и В.Г. Петиным, свидетельствует о том, что длительное воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ), испускаемого сотовыми телефонами, может оказывать неблагоприятное влияние на биологические структуры, в частности на нервные клетки. Установлено, что при удельном коэффициенте поглощения электромагнитной энергии (SAR, Specific Absorption Rate ), превышающем 1,5 Вт/кг, наблюдаются деструктивные изменения в нейронах. Выраженность данного эффекта прямо пропорциональна величине SAR, что указывает на дозозависимый характер воздействия мобильных устройств на физиологические процессы в организме [6].

Воздействие электромагнитного поля в первую очередь затрагивает клетки коры больших полушарий головного мозга, что может приводить к функциональным и морфологическим изменениям. Помимо влияния на нервные структуры, в ходе исследования были выявлены патологические изменения в работе сердечно-сосудистой системы, а также нарушения в регуляции гормонального фона и центральной нервной системы [6]. Дополнительно было отмечено изменение метаболизма глюкозы, что может указывать на влияние

ЭМИ на энергетический обмен нейронов и другие ключевые биохимические процессы в организме. Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость дальнейшего изучения биологического воздействия электромагнитного излучения мобильных устройств для выявления возможных долгосрочных последствий их использования.

В 2011 году Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально отнесло радиочастотное электромагнитное излучение (ЭМИ), исходящее от мобильных телефонов, к категории потенциально канцерогенных факторов, способных вызывать неблагоприятные изменения в организме человека [15].

Ранее основные опасения, связанные с влиянием мобильных устройств на здоровье, были обусловлены их физическим воздействием, в частности близким расположением к голове во время телефонных разговоров. Однако с развитием технологий и увеличением функциональных возможностей современных смартфонов характер потенциальных рисков претерпел изменения. На сегодняшний день мобильные устройства представляют собой не только средства связи, но и компактные высокопроизводительные компьютеры, непрерывно принимающие и передающие аудио- и видеосигналы, что создает постоянное электромагнитное воздействие на организм пользователя.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что наиболее активными пользователями смартфонов являются дети, подростки и молодёжь – возрастные группы, наиболее подверженные возможным неблагоприятным последствиям длительного взаимодействия с электронными устройствами. В связи с этим современные исследования всё чаще акцентируют внимание не только на мощности излучения, но и на временных характеристиках использования гаджетов, а также на их влиянии на когнитивные функции, психоэмоциональное состояние и нейрофизиологические процессы в организме человека [3, 4, 9].

Современные исследования подтверждают, что даже пассивное присутствие активного смартфона в непосредственной близости от пользователя, например, на рабочем столе или в сумке, может оказывать отрицательное влияние на когнитивные процессы, включая внимание и память, что приводит к снижению их эффективности. Данный феномен, известный как brain-drain, или «утечка когнитивных ресурсов», проявляется в ослаблении способности мозга к концентрации и переработке информации. Наиболее выраженное проявление данного эффекта отмечено среди студентов, демонстрирующих признаки зависимости от мобильных устройств, что свидетельствует о возможной взаимосвязи между чрезмерным использованием смартфонов и снижением когнитивной продуктивности [13].

Влияние электромагнитного излучения (ЭМИ), генерируемого мобильными устройствами, на состояние здоровья человека остается предметом многочисленных исследований. На сегодняшний день накоплено значительное количество данных, основанных на обширных статистических выборках, подтверждающих потенциальные негативные последствия длительного воздействия ЭМИ. Исследования, проводимые в различных странах, указывают на возможные неблагоприятные эффекты, затрагивающие не только когнитивные функции, но и нейрофизиологические, психоэмоциональные и соматические параметры, что подчеркивает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса [8].

Даже в состоянии относительного физиологического покоя головной мозг человека остается одним из наиболее энергозатратных органов, что обусловлено непрерывно протекающими аэробными метаболическими процессами. Поддержание его функциональной активности требует значительного потребления кислорода, которое составляет порядка 3–4 мл на 100 г ткани в минуту, а также интенсивного использования глюкозы на уровне 5 мг на 100 г ткани в минуту.

Ключевая функция церебральной циркуляторной системы, как и в случае с другими физиологическими системами организма, заключается в постоянном и адекватном обеспечении нейронов необходимыми для их жизнедеятельности веществами – кислородом и метаболическими субстратами. Одновременно с этим она обеспечивает выведение продуктов клеточного обмена, что является критически важным условием для сохранения стабильности внутренней среды и функциональной активности нервной ткани [1]. При активации мозговой деятельности, вызванной когнитивной нагрузкой, физической активностью или эмоциональными реакциями, потребность в кислороде и энергетических суб- стратах значительно возрастает. В условиях интенсивной умственной или физической работы, а также при стрессовых воздействиях объем церебрального кровотока может увеличиваться на 20–25 %, что отражает адаптивные механизмы регуляции мозгового кровоснабжения в ответ на изменяющиеся функциональные потребности организма.

Позвоночные артерии выполняют важнейшую функцию в системе кровоснабжения головного мозга, являясь структурным компонентом вертебробазилярного бассейна. Их основная роль заключается в транспортировке крови к задним отделам головного мозга, включая мозжечок, ствол мозга и затылочные доли. Данная сосудистая система обеспечивает около 20–25 % общего церебрального кровотока, в то время как оставшиеся 75–80 % поступают через внутренние сонные артерии [7].

Адекватное кровоснабжение задних мозговых структур критически важно для поддержания таких функциональных параметров, как зрение, координация движений, равновесие, а также автономные регуляторные процессы. Нарушения кровотока в вертебробазилярной системе могут приводить к состоянию вертебробазилярной недостаточности, которое проявляется головокружением, дезориентацией в пространстве, нарушением координации движений и расстройствами зрительной функции [5].

Дополнительно позвоночные артерии участвуют в формировании базилярной артерии, снабжающей кровью критически важные структуры, такие как мост, продолговатый мозг и задняя мозговая артерия. Эти анатомические области играют центральную роль в регуляции жизненно важных процессов, включая дыхательную и сердечно-сосудистую деятельность. Любое нарушение кровоснабжения данных структур может привести к серьезным и потенциально угрожающим жизни состояниям [7, 10, 14].

Научные исследования подтверждают, что значимость интракраниального кровоснабжения через позвоночные артерии особенно возрастает при патологических процессах, связанных с ухудшением перфузии через сонные артерии. Это обусловлено способностью вертебробазилярной системы обеспечивать коллатеральное кровообращение посредством Виллизиева круга, что способствует сохранению адекватного уровня мозгового кровотока даже в условиях сосудистых нару- шений. Таким образом, позвоночные артерии обладают выраженным компенсаторным потенциалом, что делает их ключевыми элементами в поддержании цереброваскулярной гемодинамики [1].

Современные исследования подтверждают, что продолжительное использование мобильных устройств оказывает значительное воздействие на состояние шейного отдела позвоночника. Длительное удерживание головы в согнутом положении во время работы со смартфоном приводит к повышенной нагрузке на шейные позвонки и мышцы, что способствует развитию синдрома «текстовой шеи» ( text neck syndrome ). При этом вне зависимости от типа взаимодействия с устройством (чтение или набор текста) со временем наблюдается постепенное искривление позвоночника, что может приводить к хроническим болевым синдромам и нарушению осанки.

Кроме того, ряд работ [1] указывает на отрицательное влияние микродвижений головы при чтении электронных сообщений на функционирование вестибулярного аппарата, что может проявляться вестибулярными дисфункциями, головокружением и нарушением равновесия. Постоянное статическое напряжение шейных мышц при длительном использовании гаджетов провоцирует развитие миофасциального болевого синдрома и может стать причиной нарушения нейромышечной регуляции.

Особенно уязвимой группой в этом контексте являются молодые спортсмены, которые активно используют смартфоны не только для общения, но и для отслеживания тренировочного процесса и анализа показателей физической активности. Длительное использование смартфонов может негативно влиять на биомеханику шейного отдела позвоночника, снижая его подвижность и увеличивая риск дегенеративных изменений. Помимо этого, выявлено, что нарушения осанки, связанные с использованием мобильных устройств, могут приводить к ухудшению кровоснабжения головного мозга, что, в свою очередь, влияет на когнитивные функции и физическую работоспособность.

Таким образом, результаты последних исследований подтверждают необходимость разработки рекомендаций по безопасному использованию мобильных устройств, особенно среди групп с повышенной физической активностью, таких как спортсмены.

Нейрофизиологические исследования показывают, что воздействие электромагнитных полей (ЭМП), генерируемых излучением мобильного телефона, может оказывать влияние на активность мозга. Изменения в ЭЭГ человека, вызванные ЭМП, излучаемыми мобильным телефоном, были зарегистрированы для всех распространенных частотных диапазонов (дельта, тета, альфа, бета, гамма) ЭЭГ. Недавние исследования показывают взаимосвязь между воздействием ЭМП и нарушениями сна, бессонницей, депрессией и депрессивными симптомами, беспокойством, тревожностью, хронической усталостью, дизестезией, нарушением внимания, изменениями памяти, головной болью, головокружением, раздражительностью, потерей аппетита, потерей массы тела, тошнотой, жжением кожи и изменениями на ЭЭГ [11, 20, 21].

Длительный разговор (более 5 минут) по мобильному телефону в большинстве случаев (88,75 %) приводит к спазму в бассейне магистральных мозговых артерий у лиц трудоспособного возраста, что, несомненно, может говорить о высокой значимости ЭМИ как фактора риска возникновения головной боли и других многочисленных отрицательных психоэмоциональных факторов (отсутствие внимания, нарушение структуры сна, раздражительность, ухудшение памяти и т. д.) [16, 18].

Известно, что использование телефона в режиме разговора более 10 мин в сутки приводит к повышению температуры подкожножирового слоя облучаемого участка на 4–5 °С [17]. В различных исследованиях изучается влияние ЭМИ на психоэмоциональный статус человека, на корреляцию между продолжительностью телефонного разговора и развитием возможного онкологического процесса и т. д.

В практической и научной деятельности врачи часто сталкиваются с необходимостью анализа результатов своей работы не только на индивидуальном, но и на групповом и популяционном уровнях. Анкетирование является эффективным методом сбора информации, позволяющим получить данные от значительного числа респондентов при минимальных временных и ресурсных затратах. Данный метод обеспечивает возможность взаимодействия с непосредственными участниками исследования и позволяет изучать аспекты, которые затруднены для непосредственного наблюдения или полностью недоступны для объективного анализа.

Для исследования оценки кровотока в крупных и средних сосудах головы и шеи проводят ультразвуковое исследование. Его можно использовать и в целях выявления первых признаков патологии сосудистого русла, и для контроля проводимого лечения. Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) занимает лидирующее место среди методов оценки сосудистой системы мозгового кровообращения. Использование транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС) способствует более достоверной диагностике локализации поражения сонных и позвоночных артерий. Использование компрессионных и функциональных нагрузочных проб облегчает диагностику поражений ветвей дуги аорты. Анализ данных УЗДС и ТКДС показывает их высокую диагностическую ценность, возможность на основании только этих результатов определить вид поражения артерий. Необходимо отметить, что, в отличие от кровоснабжения системы внутренней сонной артерии, гемодинамический резерв, связанный с реактивностью вертебрально-базилярной сосудистой системы, остается в настоящее время практически не изученным. Этой проблеме посвящены лишь единичные работы. В то же время, учитывая большое количество больных с симптомами недостаточности кровообращения в зоне артерий ВБС, выяснение прогностической значимости состояния гемодинамического резерва в этой системе может иметь важное значение для разработки более эффективных методов их лечения.

Материалы и методы. Ранее мы проводили исследование среди студентов различных факультетов Уральского государственного университета физической культуры, в рамках которого было проведено анкетирование (Беседина, 2024). На данном этапе мы решили провести также ультразвуковое исследование. Для анализа нейропсихологического состояния участников было опрошено 200 студентов в возрастной группе 18–24 лет. Анкета включала 54 вопроса, а также тестовые методики и шкалы, акцентирующие взгляд на более глубокую оценку психоэмоционального статуса спортсменов [2].

Методика САН (самочувствие – активность – настроение) используется для количественной оценки субъективного состояния спортсменов, позволяя определить уровень их самочувствия, активности и настроения. Эти показатели имеют ключевое значение для анализа общего функционального состояния организма, оказывающего влияние на спортивную работоспособность. Оценка качества и характеристик сна осуществляется с применением шкалы субъективных характеристик сна Шпигеля, что особенно важно в контексте спортивной деятельности, поскольку качество сна непосредственно связано с процессами восстановления [19]. Для диагностики тревожных и депрессивных состояний применяется госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), обеспечивающая объективную оценку выраженности этих состояний. Опросник по оценке тяжести бессонницы (ISI) разработан для количественного анализа выраженности ин-сомнических нарушений, которые могут быть обусловлены различными факторами, включая использование смартфонов перед сном.

Уровень активности использования смартфонов в выходные дни оказался достаточно однородным: 39 % заявили о том, что их использование сохраняется на прежнем уровне, 38 % отметили, что используют смартфон меньше, а 22 % – больше, указывая на тенденцию к увеличению времени взаимодействия с устройством в свободные дни.

В исследование ультразвуковым методом были включены 54 студента с доступными транстемпоральными акустическими окнами без хронических заболеваний, способных повлиять на центральную гемодинамику (артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга, ишемическая болезнь сердца и т. д.). Из 54 обследованных студентов проводят за смартфоном более 5 ч в день 38 участников, тогда как 16 используют устройство от 3 до 4 ч. Исследование проводилось в положении лежа на спине с включенным мобильным телефоном в активном режиме, лежащим на уровне плеча. Ультразвуковые исследования проводились на стационарном аппарате экспертного класса Mindray DC-80 линейным датчиком с частотой 5–12 МГц на базе отделения ультразвуковой диагностики клиники профессора Кинзерско-го (г. Челябинск).

При ультразвуковом исследовании позвоночных артерий отмечается, что электромагнитное излучение (ЭМИ), создаваемое мобильными телефонами, может потенциально оказывать воздействие на параметры кровотока, включая его скорость.

Результаты. Проведенный анализ выявил статистически значимую взаимосвязь между длительностью использования смартфонов и параметрами психоэмоционального и нейропсихологического состояния студентов. Установлено, что продолжительный контакт с мобильными устройствами сопряжен с повышением уровня тревожности, проявлениями депрессивных состояний, а также различными нарушениями сна.

Выявленные закономерности свидетельствуют о потенциальных рисках, связанных с чрезмерным использованием смартфонов, и указывают на необходимость дальнейших научных исследований, направленных на углубленное изучение механизмов данного воздействия. Полученные данные подчеркивают актуальность разработки профилактических стратегий и рекомендаций, направленных на минимизацию негативных последствий и формирование безопасных подходов к использованию мобильных технологий в повседневной жизни (рис. 1).

Проведенный статистический анализ выявил достоверные различия в уровнях тревожности и депрессии между профессиональными спортсменами и студентами, не вовлеченными в регулярные занятия спортом либо занимающимися физической активностью на любительском уровне. Полученные данные позволяют предположить, что профессиональная спортивная деятельность способствует формированию адаптивных механизмов психологической устойчивости, что выражается в более низких показателях тревожности и депрессивных состояний среди спортсменов. Развитие стратегий эмоционального совлада- ния в условиях интенсивной физической нагрузки может оказывать защитное влияние, способствуя повышенной стрессоустойчи-вости.

В отличие от профессиональных спортсменов, у студентов, ведущих менее активный образ жизни, подобные компенсаторные механизмы могут быть менее выражены, что, в свою очередь, может повышать риск развития психоэмоциональной нестабильности, усиления тревожных состояний и депрессивных симптомов. Кроме того, среди профессиональных спортсменов зафиксированы более низкие показатели нарушений сна, что, вероятно, связано с дисциплинированным режимом дня, регламентированным графиком тренировок и внедрением специализированных восстановительных методик, направленных на оптимизацию качества сна в рамках спортивной подготовки [2].

В рамках исследования, направленного на оценку влияния использования смартфонов на гемодинамические параметры в позвоночных артериях, из общей выборки в 200 анкетированных студентов спортивного вуза, демонстрировавших различные психоэмоциональные и нейропсихологические расстройства, было отобрано 54 студента. Данная подгруппа была выбрана для проведения углубленного анализа с использованием ультразвуковой допплерографии, что позволило изучить изменения в линейной скорости кровотока в сегменте V2 позвоночных артерий под воздействием мобильных технологий.

При выборе 54 студентов из общей выборки в 200 анкетированных студентов для исследования влияния смартфонов на кровоток

■ субклинически выраженная ■ клинически выраженная ■ норма

Рис. 1. Результаты оценки испытуемых с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS)

Fig. 1. HADS assessment profiles of study participants

в позвоночных артериях мы основывались на следующих параметрах: наличие психоэмоциональных и нейропсихологических расстройств – студенты с диагностированными уровнями тревожности, депрессии и нарушениями сна; физическое состояние и уровень физической активности.

Эти параметры позволили сформировать репрезентативную группу для изучения специфического влияния использования смартфонов на гемодинамические показатели. Из 54 студента была 41 девушка и 13 юношей. Студенты являются учащимися Уральского государственного университета физической культуры. Спорт в их жизни присутствует практически у всех на постоянной основе. Виды спорта достаточно разнообразны – легкая атлетика, хоккей, волейбол, регби, баскетбол, плавание, конькобежный спорт и др.

Все респонденты имели опыт использования смартфонов более 5 лет, что указывает на значительное влияние мобильных технологий на их повседневную жизнь.

Использование смартфонов в современной жизни стало повседневной практикой, что, в свою очередь, привело к изменениям в статической и динамической нагрузке на шейный отдел позвоночника. Научные исследования указывают на значительную взаимосвязь между продолжительностью использования мобильных устройств и возникновением напряжения и скованности в шее.

Использование смартфонов сопровождается длительным пребыванием шеи в статическом положении, что может способствовать развитию феномена, известного как «тексто- вая шея» (text neck). Данное состояние характеризуется чрезмерным наклоном шейного отдела позвоночника вперед, что приводит к повышенной нагрузке на мышечно-связочный аппарат и суставные структуры данной области. В ответ на такие изменения отмечается увеличение активности антагонистических мышц, что может способствовать формированию мышечного дисбаланса и, как следствие, развитию болевых синдромов [12]. По результатам анкетирования чувство скованности в области шеи отметил 31 студент (15 %).

В ходе наблюдения было проведено ультразвуковое исследование экстра- и интракраниальных артерий. Статистический анализ данных показал значительную разницу между двумя группами студентов, разделенными по времени использования смартфонов.

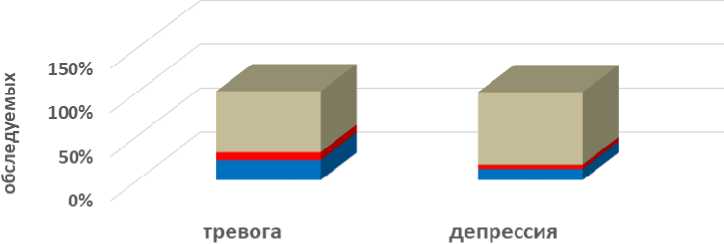

Группу студентов, использующих смартфоны более 5 ч в день, составили 38 человек. В этой группе 28 человек продемонстрировали снижение кровотока на 17–22 % (рис. 2). Вторая группа, объединяющая студентов, использующих смартфоны 3–4 ч в день, включала 16 человек, из которых 10 также имели снижение кровотока, однако в меньшем диапазоне – 12–17 %.

Данные результаты указывают на значимое влияние использования смартфонов на гемодинамические параметры позвоночных артерий. Высокая статистическая значимость различий между группами подтверждает гипотезу о потенциальной взаимосвязи между длительным использованием мобильных устройств и изменением цереброваскулярной гемодинамики в вертебробазилярном бассей-

Рис. 2. Изменение ЛСК по позвоночным артериям при воздействии ЭМИ Fig. 2. Changes in vertebral artery blood flow under electromagnetic exposure

не. Этот вывод требует дальнейших исследований для установления причинно-следственных связей и разработки рекомендаций по снижению негативного влияния долгосрочного использования смартфонов.

Исследование подтвердило наличие изменений в кровотоке позвоночных артерий при расположении мобильного телефона рядом с исследуемой областью, что может быть связано как с физиологическим воздействием ЭМИ, так и с техническими особенностями проведения УЗ-диагностики. Данный эффект требует дальнейшего изучения с применением более детальных методик измерения сосудистого тонуса, вязкости крови и функционального состояния нервной системы.

Заключение. Электромагнитное излучение (ЭМИ), генерируемое современными электронными устройствами, в частности мобильными телефонами, в научной литературе рассматривается как один из потенциальных факторов, способных оказывать влияние на широкий спектр физиологических процессов в организме человека. Среди изучаемых эффектов особое внимание уделяется воздействию ЭМИ на параметры кровообращения, включая скорость кровотока, сосудистый тонус и регуляторные механизмы гемодинамики. Несмотря на значительное количество исследований в этой области, существующие данные остаются неоднозначными и противо- речивыми, что обусловливает необходимость дальнейшего углубленного изучения механизма влияния ЭМИ на сосудистую систему.

Развитие научных представлений о характере воздействия электромагнитных полей на кровообращение является важной задачей, решение которой позволит не только выявить возможные риски, но и сформировать эффективные профилактические стратегии. Полученные данные могут служить основой для разработки рекомендаций по снижению потенциально неблагоприятных эффектов ЭМИ, внедрения реабилитационных мероприятий, а также оптимизации взаимодействия человека с мобильными устройствами. Это особенно актуально как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности, связанной с интенсивными физическими нагрузками, например, в спорте.

Осознание биологических и медицинских аспектов использования смартфонов и других электронных устройств требует формирования ответственного подхода к их применению. Рациональное управление временем взаимодействия с мобильными технологиями, а также внедрение методов профилактики неблагоприятных последствий может способствовать сохранению физиологического благополучия и повышению адаптивных возможностей организма в условиях современной цифровой среды.