Изменение гумусного состояния агрочернозе-ма под действием удобрений

Автор: Казюлин Л.Ф., Кураченко Н.Л.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – оценить гумусное состояние агрочернозема Красноярской лесостепи в условиях применения минерального и гуминовых удобрений. Исследование проведено в 2023–2024 гг. на базе учебного хозяйства «Миндерлинское» Красноярского государственного аграрного университета, расположенного в Красноярской лесостепи (56°43' с. ш., 92°91' в. д.). Объекты исследования – агрочернозем глинистоиллювиальный типичный, агроценоз яровой пшеницы сорта Новосибирская 31, гуминовые удобрения «Лигногумат АМ» и «Гумат Калия Суфлер», минеральное удобрение аммиачная селитра. Функционирование высокогумусированного агрочернозема в посевах яровой пшеницы сопровождалось незначительной и небольшой динамикой Сгумуса (Сv = 3–10 %) и более широким сезонным размахом его подвижных соединений (Cv = 6–30 %). Характер динамики гумусовых веществ определяется погодными условиями вегетационных сезонов и применяемыми в опыте удобрениями. Оценка среднестатистического содержания гумусовых веществ показала, что гуминовое удобрение «Лигногумат АМ» в сочетании с аммиачной селитрой в дозе N30 и N60 оказывает максимальное влияние на содержание и запасы углерода гумусовых веществ. На этих вариантах опыта прирост углерода гумуса по сравнению с контрольным вариантом оценивается величиной 9–14 %; водорастворимого углерода – 13–21; щелочегидролизуемого углерода – 34–35 %. Применение «Гумата Калия Суфлер» является наиболее эффективным при обработке семян и опрыскивании посевов по неудобренному фону и повышает содержание Сгумуса на 11 %, подвижных соединений углерода – на 15–29 %. Применение гуминовых удобрений в технологии возделывания яровой пшеницы по паровому предшественнику позволяет закрепить в составе почвенного органического вещества от 7 до 20 т C/га в 0–40 см слое агрочернозема и улучшить качество гумуса за счет увеличения доли углерода гуминовых кислот в составе его подвижных соединений.

Агрочернозем, углерод гумуса, щелочегидролизуемый углерод, водорастворимый углерод, запасы гумуса, аммиачная селитра, гуминовые удобрения

Короткий адрес: https://sciup.org/140309733

IDR: 140309733 | УДК: 631.417.1 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-4-125-135

Текст научной статьи Изменение гумусного состояния агрочернозе-ма под действием удобрений

Введение. Воспроизводство органического вещества в почвах в последние десятилетия рассматривается не только со стороны повышения плодородия почвы, вследствие улучшения агрофизических и агрохимических условий возделывания сельскохозяйственных культур, но и как возможность секвестрации углерода в почве, имеющей важность в климатических проектах. В органическом веществе почвы связано 1550 Гт углерода и, по разным оценкам, почва занимает долю от 20 до 40 % от общей эмиссии углекислого газа в атмосферу. Следовательно, почвенный покров является ключевым звеном углеродного цикла, выступая своеобразным депо углерода и регулятором газового состава атмосферы [1]. По мнению [2], возможности пахотных почв в секвестрации углерода сильно ограничены из-за произошедших потерь углерода почвы при ее сельскохозяйственном освоении. По данным автора, интенсификация возделывания сельскохозяйственных культур позволяет обеспечить прирост содержания органического вещества в 0,1 % в абсолютном значении. Интенсификация технологий возделывания сельскохозяйственных культур является основным путем депонирования углерода [3, 4], так как применение удобрений и средств защиты растений увеличивает урожайность культур и вместе с тем поступление растительных остатков в почву – основы для образования специфических мало подверженных мине- рализации гумусовых веществ. При этом нерациональное использование средств интенсификации может приводить к обратному эффекту – усилению минерализационных процессов и разрушению уже имеющегося органического вещества почвы. Еще одним средством интенсификации являются гуминовые удобрения, применение которых одновременно считается приемом био-логизации сельскохозяйственного производства [5, 6]. Влияние гуминовых удобрений на органическое вещество почвы может заключаться не только в увеличении продуктивности возделываемых культур и, следовательно, увеличении поступления растительных остатков в почву, но и в возможном усилении процессов новообразования гумуса [7]. Опрыскивание посевов и обработка семян гуминовыми удобрениями не требует проведения отдельных технологических операций, так как данные работы проводятся одновременно с использованием средств защиты растений. Соответственно, применение гуминовых удобрений является ресурсосберегающей технологией, так как позволяет получить прибавку урожая практически при тех же затратах материальных средств. Актуальность исследования обусловлена изучением возможности регулирования гумусного состояния и углеродного цикла почвы с помощью совместного применения гуминовых и минеральных удобрений.

Цель исследования – оценить гумусное состояние агрочернозема Красноярской лесостепи в условиях применения минерального и гуминовых удобрений.

Объекты и методы. Исследование проведено в 2023–2024 гг. в учебном хозяйстве «Миндерлинское» Красноярского государственного аграрного университета, расположенном в Красноярской лесостепи. Объекты исследования – агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный, агроценоз яровой пшеницы сорта Новосибирская 31, гуминовые удобрения «Лиг-ногумат АМ» и «Гумат Калия Суфлер», минеральное удобрение аммиачная селитра.

Применение гуминовых удобрений «Лигногу-мат АМ» и «Гумат Калия Суфлер» заключалось в предпосевной обработке семян и фолиарной обработке посевов в фазу кущения и фазу цветения яровой пшеницы по трем фонам минерального питания: 1 – контроль (без удобрений); 2 – аммиачная селитра в дозе N 30 ; 3 – аммиачная селитра в дозе N 60 . Таким образом, схема опыта включала в себя 9 вариантов. В качестве средств химической защиты на фоне применялись следующие препараты: «Скарлет», МЭ; «Арго Прим», МЭ; «Фемида», МД; «Титул Трио», ККР; «Эсперо», КС. Дозы препаратов, применяемые в полевом опыте, соответствовали рекомендациям производителя.

Яровая пшеница возделывалась по чистому пару. Общая площадь опытных делянок – 200 м2, учетная – 60 м2, расположение систематическое. Определение содержания углерода водорастворимого гумуса и углерода общего гумуса проводили в почвенных образцах по И.В. Тюрину, определение щелочегидролизуемого углерода по И.В. Тюрину в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой. Смешанные почвенные образцы из 10 индивидуальных проб были отобраны в июне, июле, августе и сентябре в слое 0–20 и 20–40 см и приурочены к фенологическим фазам развития яровой пшеницы. Полученные результаты обрабатывали методами описательной статистики, корреляционного и дисперсионного анализа при помощи программы MS Excel.

Погодные условия вегетационного сезона 2023 г. характеризовались как теплые и засушливые, с неравномерным выпадением осадков. Сумма активных температур определялась на уровне 2 143 °С, осадков за данный период выпало 223 мм и, таким образом, гидротермичес- кий коэффициент Селянинова соответствовал значению 1,04. Здесь важно отметить, что ГТК, рассчитываемый для летних месяцев, составил 0,69, что характеризует очень засушливые условия летнего периода. Сентябрь 2023 г. характеризовался как избыточно увлажненный и аномально теплый. Вегетационный сезон 2024 г. был обеспечен теплом при значительной неравномерности выпадения осадков. Сумма активных температур составила 1999 °С, осадков выпало 226 мм за вегетационный период. Гидротермический коэффициент Селянинова определялся значением 1,12. В первой половине вегетации наблюдались относительно засушливые условия. В июне осадков выпало 59 мм, что в 1,23 раза выше среднемноголетних значений, при этом в третьей декаде месяца выпало менее 1 мм осадков. Стоит отметить аномальные погодные условия августа. Этот месяц характеризовался как избыточно увлажненный, с ГТК 1,66.

Результаты и их обсуждение. Процессы, совершающиеся в течение вегетационных сезонов, оказывают решающее влияние на направленность почвообразования и формирование признаков и свойств почв [8]. В агрочерноземах с высокой гумусированностью и контрастным типом режима увлажнения для гумусовых веществ характерна динамика, отличающаяся по годам исследований. Так, в вегетационный сезон 2023 г. при возделывании яровой пшеницы на вариантах опыта с применением гуминовых удобрений уже в период всходов отмечалось большее содержание углерода гумуса в почве по сравнению с контрольным вариантом и вариантами с применением только минерального удобрения. Содержание углерода гумуса в пахотном слое агрочернозема на вариантах с применением гуминовых удобрений в период кущения яровой пшеницы оценивалось величиной 4160–4454 мг С/100 г. Контрольный вариант и варианты с применением аммиачной селитры оценивались близкими значениями – в 3548– 3739 мг С/100 г. К августу происходила смена направленности процессов новообразования и деструкции гумуса. Применение гуминовых удобрений в посевах пшеницы определило достоверное (p < 0,01) увеличение содержания Сгумуса до 4426–4542 мг С/100 г. Исследованием [9] подтверждается сезонная динамика содержания гумуса, характеризующаяся небольшим возрастанием к уборочному периоду – до 6 % относительных процентов. Динамика углерода гумуса в вегетационный сезон 2024 г. была менее выраженной (Cv = 1–7 %) с тенденцией возрастания показателя к периоду уборки яровой пшеницы по всем вариантам опыта.

В подпахотном 20–40 см слое агрочернозема в 2023 г. динамика содержания углерода гумуса на вариантах с применением гуминовых удобрений характеризовалась относительной вы-равненностью (Cv = 4–8 %) по срокам определения с небольшим возрастанием к уборочному периоду. Контрольный вариант и варианты с припосевным внесением аммиачной селитры характеризовались более интенсивной динамикой (Cv = 6–11 %). Условия вегетационного сезона 2024 г. определили изменения в динамике общего углерода гумуса. Она также была менее выраженной, как и в вышележащем слое, но с противоположной тенденцией к уменьшению содержания C гумуса от периода кущения (3561– 4060 мг С/100 г) к уборке яровой пшеницы (3500–3813 мг С/100 г).

Являясь первоисточником гумусовых веществ, водорастворимые соединения, как наиболее доступные, служат «затравочным» материалом для микроорганизмов в процессах разложения. Динамические изменения подвижного водорастворимого углерода в почве связаны с трансформацией неразложившихся растительных остатков предшествующих культур, ветоши и отмирающей корневой системы. Динамика содержания водорастворимого углерода в 0–40 см слое агрочернозема в вегетационный сезон 2023 г. оценивалась постепенным его увеличением по вариантам опыта от фазы всходов яровой пшеницы (19,1–32,3 мг С/100 г) до ее уборки (24,8–39,0 мг С/100 г). Постепенное увеличение содержания Cн2о к уборочному периоду культуры определяется развитием корневой системы, а после – активным включением отмерших корней в процессы разложения в сентябрьский период при благоприятном гидротермическом режиме [10]. Условия вегетационного сезона 2024 г. определили существенные изменения в динамике водорастворимого углерода. От периода кущения к периоду цветения яровой пшеницы содержание водорастворимого углерода в 0–40 см слое не изменялось или несколько возрастало по вариантам опыта, кроме контрольного варианта, где отмечено его снижение. К этому сроку на всех вариантах полевого опыта содержание водорастворимого углерода было достоверно вы- ше, чем на контроле. Далее, к периоду созревания яровой пшеницы, содержание водорастворимого углерода в агрочерноземе снижалось практически на всех вариантах. В послеуборочный период по вариантам полевого опыта наблюдался значительный разброс в содержании CH2O в 0–40 см слое агрочернозема. Основным источником водорастворимого углерода в почве выступают растительные остатки, вовлекаемые в процессы разложения, а также корневые экссудаты и метаболиты почвенных микроорганизмов. В связи с этим можно предположить, что наибольшая интенсивность образования водорастворимых соединений в условиях 2023 г., относимая к послеуборочному осеннему периоду, обусловлена максимальным накоплением растительных остатков и благоприятными для процессов разложения гидротермическими условиями сентябрьского периода. Это подтверждается сильной обратной зависимостью содержания водорастворимого углерода от температуры почвы (r = –0,60) и средней корреляционной связью с ее влажностью (r = 0,46).

Динамика щелочегидролизуемого углерода в агрочерноземе в годы исследований имела больший отклик на применение гуминовых и минерального удобрений по сравнению с динамикой общего углерода гумуса. Внесение аммиачной селитры определяло снижение содержания CNaOH в слое 0–20 см агрочернозема в период от всходов до кущения. Дальнейшая динамика подвижного щелочегидролизуемого углерода отличалась по годам. В вегетационном сезоне 2023 г. после второго опрыскивания посевов яровой пшеницы гуминовыми удобрениями в фазу цветения происходило возрастание содержания CNaOH в корнеобитаемом слое с 554–695 до 694–846 мг С/100 г. Различия между вариантами в содержании щелочегидролизуемого углерода в вегетационном сезоне 2024 г. были существенно меньше, чем в 2023 г. Динамика содержания углерода, экстрагируемого из почвы щелочью, в слое почвы 20–40 см в целом повторяет динамику вышележащего слоя. Согласно проанализированным данным, критически важным периодом в динамике содержания щелочерастворимого углерода в агрочерноземе, определяющим различия в вариантах полевого опыта, является временной промежуток между цветением и созреванием яровой пшеницы. В этот период происходит существенное возрастание либо же снижение концентрации ще- лочегидролизуемого углерода по вариантам полевого опыта. По-видимому, это связано с тем, что в период созревания яровой пшеницы определяются максимальные запасы корней в почве за весь период вегетации [11] при одновременном вовлечении отмерших корней и запасов мортмассы в процессы разложения с образованием молодых гумусовых веществ, экстрагируемых щелочью. Здесь роль гуминовых удобрений заключается в стимулировании роста, прежде всего корневых систем яровой пше- ницы [12, 13] – с одной стороны, с другой – применение гуминовых удобрений может стимулировать микробиоту почвы, принимающую непосредственное участие в процессах трансформации органического вещества.

По результатам проведенных исследований установлено, что среднестатистическое содержание углерода гумуса на контрольном варианте полевого опыта соответствовало значению 3704–3747 мг С/100 г в 0–40 см слое (табл. 1).

Таблица 1

Статистические показатели содержания гумусовых веществ в агрочерноземе под посевами пшеницы (2023–2024 гг.)

Statistical indicators of the content of humic substances in agro-chernozem under wheat crops (2023–2024)

|

Вариант |

Показатель |

C гумуса |

C NaOH |

Cн 2 о |

|||

|

0–20 см |

20–40 см |

0–20 см |

20–40 см |

0–20 см |

20–40 см |

||

|

Контроль |

Xср, мг/100 г |

3746,6 |

3704,1 |

460,1 |

391,4 |

24,3 |

24,3 |

|

Cv, % |

6 |

8 |

17 |

22 |

19 |

16 |

|

|

N 30 |

Xср, мг/100 г |

3784,5 |

3636,5 |

450,9 |

409,6 |

24,0 |

24,3 |

|

Cv, % |

3 |

6 |

8 |

13 |

12 |

11 |

|

|

N 60 |

Xср, мг/100 г |

3945,9 |

3644,6 |

475,8 |

403,6 |

25,2 |

25,2 |

|

Cv, % |

5 |

9 |

13 |

13 |

12 |

11 |

|

|

Лигногумат АМ |

Xср, мг/100 г |

4120,6 |

3886,5 |

545,1 |

481,0 |

28,5 |

25,7 |

|

Cv, % |

5 |

6 |

17 |

7 |

15 |

10 |

|

|

N 30 + Лигногумат АМ |

Xср, мг/100 г |

4278,4 |

4181,7 |

613,5 |

572,3 |

27,3 |

27,3 |

|

Cv, % |

7 |

8 |

21 |

19 |

17 |

6 |

|

|

N 60 + Лигногумат АМ |

Xср, мг/100 г |

4260,5 |

4194,7 |

622,3 |

585,7 |

28,6 |

25,9 |

|

Cv, % |

9 |

10 |

25 |

23 |

16 |

16 |

|

|

Гумат К |

Xср, мг/100 г |

4162,2 |

4066,4 |

592,2 |

559,2 |

28,0 |

26,8 |

|

Cv, % |

9 |

10 |

28 |

28 |

19 |

21 |

|

|

N 30 + Гумат К |

Xср, мг/100 г |

4092,4 |

3931,1 |

586,0 |

518,3 |

26,4 |

24,6 |

|

Cv, % |

11 |

10 |

31 |

27 |

24 |

23 |

|

|

N 60 + Гумат К |

Xср, мг/100 г |

4057,3 |

3897,6 |

558,2 |

503,9 |

26,2 |

25,2 |

|

Cv, % |

7 |

6 |

31 |

20 |

30 |

21 |

|

|

p 05 A(вариант) p 05 B (год) p 05 AB (взаимодействие) |

< 0,01 < 0,01 < 0,01 |

< 0,01 < 0,01 < 0,01 |

< 0,01 < 0,01 < 0,01 |

< 0,01 < 0,01 < 0,01 |

< 0,01 < 0,01 < 0,01 |

< 0,01 0,03 < 0,01 |

|

Внесение в почву минерального азотного удобрения определило дифференциацию содержания общего углерода гумуса по слоям агрочернозема. В слое 0–20 см внесение минерального удобрения определило увеличение содержания углерода гумуса на 38 мгС/100 г при дозе N30 и 200 мгС/100 г при внесении дозы N60. В слое 20–40 см происходило снижение концен- трации углерода гумуса на 59–68 мгС/100 г при внесении аммиачной селитры. Обработка семян яровой пшеницы «Лигногуматом АМ» и опрыскивание посевов определило максимальное содержание углерода гумуса в агрочерноземе (4 121–4 278 мг С/100 г) и было больше при совместном применении с минеральным удобрением. Использование в технологии возделывания яровой пшеницы «Гумата Калия» также определило увеличение содержания углерода гумуса и наибольшего эффекта достигало при его применении в чистом виде (4 066–4 162 мг С/100 г). Такая же закономерность при применении «Лигно-гумата АМ» и «Гумата Калия Суфлер» выявлена и в содержании углерода подвижных фракций гумуса. По результатам проведенного двухфакторного дисперсионного анализа установлено, что вклад факторов «вариант», «год» и «взаимодействие» в формирование концентрации углерода гумуса в корнеобитаемом слое агрочернозема был практически одинаков и распределился следующим образом: 27; 22 и 22 % соответственно. В нижележащем слое влияние применяемых удобрений было несколько выше (29 %).

В относительных значениях применение гуминовых удобрений оказало наибольшее воздействие на содержание подвижного углерода, прежде всего его щелочеэкстрагируемой части. Применение гуминовых удобрений определило прирост содержания щелочерастворимого углерода до 45 %. Максимальный прирост содержания щелочерастворимого углерода в 0–40 см слое агрочернозема установлен при совместном применении «Лигногумата АМ» и азотного удобрения (153–194 мг С/100 г). «Гумат Калия» оказался эффективнее при его применении без минерального удобрения. На этом варианте наблюдался прирост содержания CNaOH на 132– 168 мг С/100 г. В нижележащем слое агрочернозема содержание щелочерастворимого углерода было меньше на 33–72 мг С/100 г, по вариантам опыта и на контроле оценивалось величиной 391 мг С/100 г. Обработка семян яровой пшеницы и опрыскивание вегетирующих посевов «Лигногуматом АМ», а также «Гуматом Калия» по неудобренному фону, обусловили прирост водорастворимой фракции углерода до 27– 29 мг С/100 г в 0–20 см слое почвы. В нижележащем слое применяемые удобрения оказали меньшее влияние на содержание Cн2о. В исследовании [14] обнаружено значительное увеличение водорастворимой и щелочеэкстраги-руемой фракции углерода при внесении в почву «Лигногумата АМ» до 10 и 1,5 раз соответственно. Внесение в почву гуминового удобрения, полученного из лигнита, также увеличивало концентрацию подвижных соединений углерода, но на существенно меньшую величину: в 2,9 раз для водорастворимого углерода и 1,1 раз для щелочерастворимого углерода. Важно отме- тить, что эти результаты получены при непосредственном внесении гуминовых удобрений в почву, но также подтверждают больший прирост подвижного углерода почвы при применении «Лигногумата АМ» в сравнении с препаратом, полученным из органического сырья, содержащего больше ароматических структур в своем составе.

По результатам корреляционного анализа установлено, что в среднем за два года исследований содержание всех компонентов гумусовых веществ в агрочерноземе имело прямую зависимость друг от друга (r = 0,47–0,88). Это позволяет судить о превалировании процессов гумусообразования над процессами минерализации. При этом на контрольном варианте содержание водорастворимого углерода имело среднюю обратную зависимость (r = –0,58) от содержания общего углерода гумуса, что свидетельствует об усилении процессов минерализации гумуса [15].

Применяемые в опыте удобрения определили увеличение запасов C гумуса (табл. 2). Максимальные запасы общего углерода гумуса в 0–40 см слое сформировались на вариантах совместного применения «Лигногумата АМ» и аммиачной селитры и составили 160,6 т С/га, что на 16,7– 19,8 т С/га больше, чем на вариантах только с применением азотного удобрения. Запасы углерода гумуса в 0–40 см слое агрочернозема на вариантах опыта с применением «Лигногумата АМ» по неудобренному фону и «Гумата Калия» совместно с минеральным удобрением оценивались близкими значениями в 151,0–152,3 т С/га. Подобная закономерность обнаружена и для запасов углерода подвижного гумуса. На вариантах с применением «Лигногумата АМ» совместно с минеральным удобрением, а также «Гумата Калия Суфлер» в чистом виде, установлены близкие значения в запасах Cпов (22,9–24,0 т/га), что на 5,9–7,0 тС/га больше, чем на контроле. Предпосевная обработка семян и опрыскивание посевов пшеницы «Лигногуматом АМ» по неудобренному фону, а также «Гуматом Калия» по удобренному фону обусловили прирост углерода подвижного гумуса на 3,5–4,9 т С/га в 0–40 см слое относительно контрольного варианта. При-посевное внесение аммиачной селитры также увеличивало содержание C пов на 0,2–0,6 т С/га, что значительно меньше, чем на вариантах с гуминовыми удобрениями.

Таблица 2

|

Вариант |

Слой, см |

С гумуса |

С пов |

Cн 2 о |

C NaOH |

С гк /C фк |

С стаб . гумуса |

||

|

C общ |

C гк |

С фк |

|||||||

|

Контроль |

0–20 |

67,44 |

8,72 |

0,44 |

8,28 |

4,95 |

3,33 |

1,49 |

58,72 |

|

20–40 |

74,08 |

8,31 |

0,49 |

7,83 |

4,42 |

3,40 |

1,30 |

65,77 |

|

|

N 30 |

0–20 |

68,12 |

8,55 |

0,43 |

8,12 |

4,80 |

3,61 |

1,33 |

59,57 |

|

20-40 |

72,73 |

8,68 |

0,49 |

8,19 |

4,81 |

3,38 |

1,42 |

64,05 |

|

|

N 60 |

0–20 |

71,03 |

9,02 |

0,45 |

8,56 |

4,77 |

3,80 |

1,25 |

62,01 |

|

20–40 |

72,89 |

8,58 |

0,50 |

8,07 |

4,55 |

3,58 |

1,27 |

64,32 |

|

|

Лигногумат АМ |

0–20 |

74,17 |

10,33 |

0,51 |

9,81 |

6,07 |

3,75 |

1,62 |

63,84 |

|

20–40 |

77,73 |

10,13 |

0,51 |

9,62 |

5,99 |

3,63 |

1,65 |

67,60 |

|

|

N 30 + Лигногумат АМ |

0–20 |

77,01 |

11,53 |

0,49 |

11,04 |

7,26 |

3,81 |

1,91 |

65,48 |

|

20–40 |

83,63 |

11,99 |

0,55 |

11,45 |

7,31 |

4,13 |

1,77 |

71,64 |

|

|

N 60 + Лигногумат АМ |

0–20 |

76,69 |

11,72 |

0,52 |

11,20 |

7,02 |

4,19 |

1,68 |

64,97 |

|

20–40 |

83,89 |

12,23 |

0,52 |

11,71 |

7,82 |

3,89 |

2,01 |

71,66 |

|

|

Гумат К |

0–20 |

74,92 |

11,16 |

0,50 |

10,66 |

6,62 |

4,03 |

1,64 |

63,76 |

|

20–40 |

81,33 |

11,72 |

0,54 |

11,18 |

7,20 |

3,99 |

1,81 |

69,61 |

|

|

N 30 + Гумат К |

0–20 |

73,66 |

11,02 |

0,48 |

10,55 |

6,40 |

4,09 |

1,57 |

62,64 |

|

20–40 |

78,62 |

10,86 |

0,49 |

10,37 |

6,36 |

4,01 |

1,59 |

67,76 |

|

|

N 60 + Гумат К |

0–20 |

73,03 |

10,52 |

0,47 |

10,05 |

6,05 |

4,00 |

1,51 |

62,51 |

|

20–40 |

77,95 |

10,58 |

0,50 |

10,08 |

6,01 |

4,07 |

1,48 |

67,37 |

|

Запасы гумусовых веществ в агрочерноземе 2023–2024 гг., т С/га

Reserves of humic substances in agrochernozem 2023–2024, t C/ha

Соотношение запасов фракции гуминовых и фульвовых кислот говорит о степени подвижности гумусового вещества. Гуминовые кислоты, как вещества, относительно малодоступные для ассимиляции микроорганизмами, образуют при взаимодействии с основаниями, прежде всего кальцием, прочные пленки гуматов. Они в свою очередь формируют водопрочные зернистые агрегаты, определяющие наиболее благоприятные водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы для произрастания растений. Фульвокислоты подвижнее гуминовых и образуются первыми в процессе гумификации органических остатков, то есть являются более молодыми гумусовыми веществами и относительно быстро минерализуются при благоприятных для этого условиях. Таким образом, по соотношению концентрации углерода гуминовых и фульвокислот можно судить о среднем возрасте гумусового вещества почвы и об его устойчивости к различным воздействиям.

Внесение в почву минерального азотного удобрения обуславливало небольшое снижение качества гумуса с сохранением типа подвижного гумуса как фульватно-гуматного. На контрольном варианте соотношение Сгк/Cфк для корнеобитае- мого слоя агрочернозема соответствовало значению 1,5. На вариантах с внесением аммиачной селитры – 1,3, что обусловлено снижением концентрации углерода гуминовых кислот при одновременном увеличении содержания углерода фульвокислот. Для этих вариантов установлена обратная средняя зависимость между содержанием Cгк и Cфк (r = –0,52). Полученные результаты свидетельствуют об усилении процессов минерализации органического вещества агрочернозема под действием минерального азотного удобрения. Исследованиями [16, 17] установлено снижение содержания гуминовых кислот в составе почвенного органического вещества при применении минеральных удобрений, прежде всего за счет уменьшения фракции свободных и связанных с полуторными окислами гуминовых кислот. Применение «Лигногумата АМ» определило улучшение качества гумуса, соотношение Сгк/Cфк для слоя 0–20 см здесь оценивалось на уровне 1,6–1,9. На вариантах с применением «Гумата Калия Суфлер» темпы прироста содержания гуминовых кислот были несколько меньше, в связи с чем качество гумуса практически не изменилось, в 0–20 см слое соотношение Сгк/Cфк оценивалось значением 1,5/1,6.

Применение гуминовых удобрений также увеличивало запасы углерода стабильного гумуса. Максимальные запасы Сстаб. гумуса (136,6– 137,1 т С/га) сформировались на вариантах совместного применения «Лигногумата АМ» и аммиачной селитры, что на 12,1–12,6 т С/га больше, чем на контроле. Исследованиями [18] доказано, что длительное применение минеральных удобрений при возделывании риса увеличивает запасы углерода органического вещества почвы до 2,0 т С/га относительно контроля, в основном за счет прироста стабильной малоподвижной фракции органического углерода почвы. Внесение минеральных удобрений уве- личивало поступление органического вещества в почву, прежде всего корневых остатков возделываемой культуры.

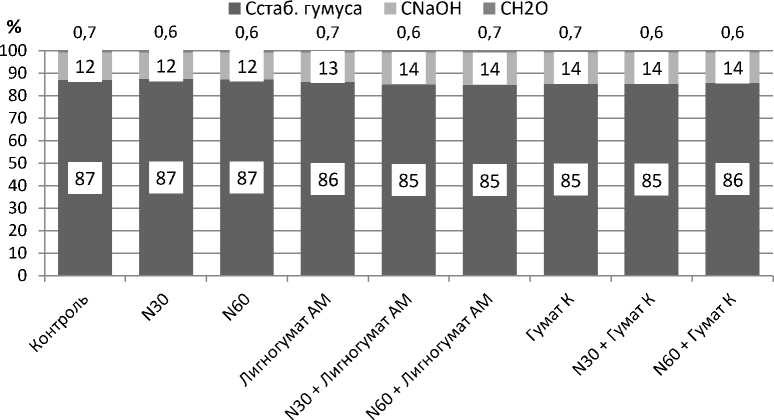

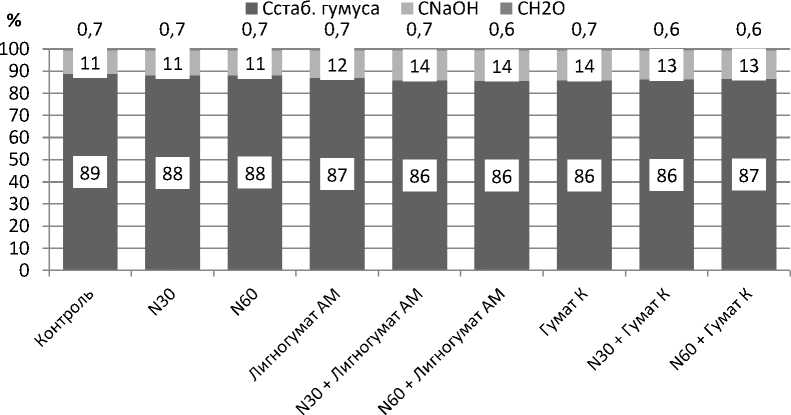

Преобладающим компонентом в составе гумусовых веществ являлся углерод стабильного гумуса, он составлял 85–89 % в 0–40 см слое (рис.). Применяемые гуминовые удобрения определили увеличение доли щелочерастворимого углерода в структуре гумусовых веществ до 13–14 % при доле 11–12 % на контрольном варианте, кроме варианта с применением «Лигно-гумата АМ» в чистом виде, где наблюдалось незначительное увеличение относительно контроля на 1 %.

А

Б

Структура запасов гумусовых веществ в агрочерноземе 2023–2024 гг.: А – 0–20 см; Б – 20–40 см

The structure of humus reserves in agrochernozem in 2023–2024: A – 0–20 cm; Б – 20–40 cm

Азотное минеральное удобрение не повлияло на структуру гумусовых веществ агрочернозема. Доля водорастворимых соединений углерода была невелика и варьировала в пределах 0,6–0,7 % по вариантам опыта. Таким образом, применение гуминовых удобрений в технологии возделывания яровой пшеницы определяет повышение содержания углерода гумуса в почве за счет увеличения как подвижной фракции гумусовых веществ, так и стабильной фракции гумуса.

Заключение. Динамика углерода гумусовых веществ в значительной степени контролировалась условиями вегетационного сезона и применяемыми удобрениями в технологии возделывания яровой пшеницы. Критически важным периодом в динамике щелочегидролизуемого и общего углерода почвы является интервал между цветением и созреванием яровой пшеницы. В этот период на вариантах с применением гуминовых удобрений содержание Cгумуса и CNaOH увеличивалось до 28 относительных процентов. «Лигногумат АМ», применяемый совместно с аммиачной селитрой в технологии возделывания яровой пшеницы, определил максимальное среднестатистическое содержание общего уг- лерода гумуса (4121–4278 мг С/100 г), щелочерастворимого углерода (614–622 мг С/100 г) и углерода водорастворимых соединений (27– 29 мг С/100 г) в 0–20 см слое агрочернозема. На контрольном варианте содержание компонентов гумуса было 3 747; 460 и 24 мг С/100 г соответственно. Максимальные запасы углерода гумуса 0–40 см слоя агрочернозема сформировались на варианте с применением «Лигногу-мата АМ» по удобренному фону (161 т C/га), превышая контрольный вариант и варианты с применением минерального удобрения на 17– 20 т C/га. На этих же вариантах определялись максимальные запасы углерода подвижных гумусовых веществ (24 т C/га), сопровождавшиеся улучшением качества гумуса за счет увеличения доли гуминовых кислот. Минеральные удобрения не повлияли на структуру гумусовых веществ агрочернозема. Доля подвижных гумусовых соединений на вариантах, обрабатываемых гуминовыми удобрениями, увеличивалась до 13–14 %. Таким образом, применение гуминовых удобрений в технологии возделывания яровой пшеницы по паровому предшественнику является эффективным приемом регулирования и сохранения гумусного состояния почв региона.