Изменение качественных характеристик культивируемых шампиньонов при хранении

Автор: Попова Н. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ. Пищевые системы

Статья в выпуске: 3 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях дефицита высококачественных белков, особенно в развивающихся странах, одним из путей решения продовольственной проблемы является культивирование грибов, в частности шампиньонов. Грибы содержат легкоусвояемый белок и биологически активные вещества, также отличаются экологической чистотой и устойчивостью к заболеваниям. В статье рассматривается динамика изменения биохимических показателей шампиньонов с разноокрашенной поверхностью шляпок (белой и коричневой) в процессе хранения. Целью работы является исследование активности оксидаз и их взаимосвязи с содержанием свободного тирозина и аскорбиновой кислоты в зависимости от цвета поверхности шляпок шампиньонов, в том числе при хранении. Установлено, что одной из критических проблем сохраняемости грибной продукции является активность ферментов – дифенолоксидазы и аскорбинатоксидазы. Определено, что шампиньоны с белой окраской поверхности шляпок имеют более рыхлую структуру ткани и, как следствие, более высокое содержание в ней воздуха (до 43 %), что обусловливает большую скорость окислительных процессов. Это приводит к более интенсивному их потемнению и ухудшению органолептических свойств грибов. В процессе хранения шампиньонов активность ферментов возрастает, содержание аскорбиновой кислоты снижается, а свободного тирозина – увеличивается. В грибах указанные процессы аналогичны при всех взятых температурных режимах, но различаются по скорости. При этом шампиньоны с белой окраской поверхности шляпок имеют более высокую ферментативную активность и лучше сохраняют витамин C за счет возможного высвобождения связанной его формы. Результаты исследования акцентируют внимание на необходимости изучения в процессе хранения шампиньонов как химического состава, так и органолептических показателей для определения оптимальных сроков и условий хранения.

Шампиньоны, активность ферментов, аскорбиновая кислота, свободный тирозин, внутритканевое содержание воздуха, champignons, enzyme activity, ascorbic acid, free tyrosine, interstitial air content

Короткий адрес: https://sciup.org/142245691

IDR: 142245691 | УДК: 635.82 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-3-429-438

Текст статьи Изменение качественных характеристик культивируемых шампиньонов при хранении

DOI:

e-mail: , ORCID:

Попова Н. А. Изменение качественных характеристик культивируемых шампиньонов при хранении. Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 3. С. 429–438. DOI:

Popova, N. A. 2025. Change in the qualitative characteristics of cultured champignons during storage. Vestnik of MSTU, 28(3), pp. 429–438. (In Russ.) DOI:

Обеспечение населения высококачественными экологически чистыми белоксодержащими продуктами питания является актуальным, поскольку белковый дефицит – проблема питания человечества1. Дефицит белка в мире оценивается в среднем в 15 млн т ( Дятлов и др., 2008а ) . Преобладающая часть дефицита приходится на развивающиеся страны. Поиски альтернативных безвредных белоксодержащих растительных продуктов питания, в том числе высокобелковых компонентов, чрезвычайно насущны ( Рождественская и др., 2024 ). Этим исследованиям посвящены труды как ученых, так и пробы их практического решения во многих странах мира, в том числе и в России. Одним из путей решения этого вопроса является использование культивируемых грибов. Так, с одного гектара можно получить 110 т грибов, а это 330 кг белка. Международные организации в сфере питания и здравоохранения рассматривают вопрос о культивации грибов, в частности, использовании отдельных их компонентов для борьбы с недоеданием и белковым голоданием в развивающихся странах ( Салимов, 2024 ) .

В нашей стране культивирование грибов развито, однако проблема обеспечения экологически чистой белоксодержащей безвредной растительной продукцией стоит достаточно остро, в том числе и из-за введения антироссийских санкций. Проблема признана на государственном уровне и решается в рамках государственной целевой научно-производственной программы по развитию российского грибоводства. В 2024 г. объемы производства культивируемых грибов в России уменьшились на 4 % по сравнению с 2023 г., составив 140,9 тыс. т ( Хренов, 2025 ). Основной причиной спада стало закрытие одного из крупнейших предприятий отрасли – комплекса "Богородские овощи". В 2023 г. производство грибов в России возросло на 13,3 % по сравнению с 2022 г., достигнув исторического минимума – 145,9 тыс. т, при этом 96 % всех культивируемых грибов – это шампиньоны, а оставшиеся – преимущественно вешенка. Также культивируются менее распространенные грибы, такие как эринги, шиитаке, шимеджи и разные виды опят. Спрос на эти виды грибов в значительной степени удовлетворяется за счет импорта из Китая.

В 2023 г. количество произведенных грибов в России составило более 1 кг на человека, что в значительной мере превышает показатели предыдущих лет. В разных странах Европы и США потребление шампиньонов колеблется от 1,5 до 2 кг на человека.

Одними из сдерживающих фактором развития производства грибов в России является ограниченное количество их видов для культивирования, очень короткий срок их хранения и отсутствие развитой базы переработки. При этом основная масса культивируемых грибов приходится на шампиньоны белой расы, которые реализуются в основном в свежем виде.

Грибы характеризуются высокой пищевой ценностью, связанной с их химическим составом ( Николаеваи др., 2021 ). Короткий срок хранения свежих грибов приводит к быстрому снижению их качества и пищевой ценности ( Дятлов и др., 2008б ). Поэтому температурный режим хранения должен быть оптимальным ( Медведкова и др., 2023 ). Преимущественно используются низкотемпературные режимы, тормозящие биологические процессы ( Медведкова и др., 2024 ). Эффект хранения при низкотемпературном режиме подтвержден для многих видов растительной продукции. Используются и другие способы влияния низких температур на сохраняемость, например замораживание ( Лифенцева и др., 2023 ). Экспериментально ведутся исследования влияния на сохраняемость шампиньонов внешнего воздействия УФ-облучения ( Кондратенко, 2022 ). Известны разработки по использованию и нескольких условий хранения, например в радиационно-холодильной технологии, позволяющей продлить сроки хранения шампиньонов ( Шишкина и др., 2020 ).

В процессе хранения в свежей продукции, в том числе в шампиньонах, могут появляться различные дефекты. К наиболее распространенным дефектам относится появление на кожице грибов нажимов (вмятин) как вследствие неаккуратного обращения при их сборе, укладке в тару, так и при транспортировке. В результате этого в местах нажимов верхние слои кожицы и прилегающие к ней клетки разрушаются. Свободная аминокислота тирозин, высвобождаемая под действием кислорода, окисляется с образованием темноокрашенных веществ. Они безопасны для человека, но снижают органолептические показатели качества грибов и приводят к снижению товарного сорта, что особенно ярко проявляется у шампиньонов белой расы и в меньшей степени в коричневых штаммах ( Дятлов и др., 2011 ). Белые шампиньоны предпочтительны как для производителей из-за большей урожайности, так и для потребителей – из-за более привлекательного внешнего вида. Вместе с тем шампиньоны коричневой расы содержат больше питательных и биологически активных веществ, при производстве меньше поражаются различными заболеваниями и лучше сохраняют показатели качества.

Качество и сохраняемость свежих плодов, овощей и грибов во многом определяется интенсивностью дыхания и активностью ферментов. При этом для шампиньонов скорость снижения органолептических показателей качества зависит, прежде всего, от расы (цвета кожицы) и штамма. Указанные различия обусловлены следующими факторами: условиями выращивания, плотностью кожицы и внутренних тканей грибов у всех рас и штаммов. Последнее определяет рыхлость тканей и, соответственно, высокую степень аэрации грибов кислородом. При этом кислород стимулирует скорость протекания отдельных ферментативных реакций, в частности оксидаз.

Каждый из обнаруженных ферментов играет определенную роль в формировании и сохраняемости потребительской ценности шампиньонов. Так, под действием амилазы гликоген грибов гидролизуется до глюкозы, которая используется для дыхания. Под действием протеиназы осуществляется синтез белка. Несмотря на то что протеиназа содержится в шампиньонах, она проявляет слабую активность. Фосфатаза вовлекает в обменные процессы неорганический фосфор. Одним из самых часто исследуемых ферментов является аскорбинатоксидаза, под действием которой происходит гидролиз аскорбиновой кислоты ( Иванова, 2024 ). Трансферазы, а именно аспартат- и аланин-, участвуют в обмене белков и утилизируют свободный аммиак до мочевины или амидов. Лактаза принимает участие в утилизации молочной кислоты. По данным исследователей, лактаза либо отсутствует в грибах, либо содержится в минимальных количествах.

В "дышащем" организме каждое соединение, как правило, вовлекается в обмен не одним, а несколькими путями. Этим объясняется большая гибкость и динамичность обменных процессов в продукции, быстро реагирующей на изменение условий существования ( Дятлов, 2004 ). Преобладание какого-либо пути зависит от видовой специфики растения, его физиологического состояния и условий внешней среды. Многообразие ферментативных реакций, одновременно протекающих в живой клетке, находит отражение в изменении интенсивности дыхания и активности ферментов. Признавая результаты предыдущих исследований, следует отметить необходимость сравнительных исследований изменений качественных характеристик культивируемых шампиньонов коричневой и белой расы в процессе хранения, и прежде всего активности ферментов, аскорбиновой кислоты, свободного тирозина, внутритканевого содержания воздуха как взаимосвязанных процессов ( Медведкова и др., 2015 ) .

Материалы и методы

Цель работы – исследование активности оксидаз и их взаимосвязи с содержанием свободного тирозина и аскорбиновой кислоты в зависимости от цвета поверхности шляпок шампиньонов, в том числе при хранении.

В качестве предмета исследований были взяты: плодовые тела шампиньонов с закрытой шляпкой штаммов SyIvan 856 (коричневая окраска поверхности шляпки) и А115 (белая окраска). Образцы хранили в нормальных условиях при температуре 2 ± 2 ºС и при 20 ± 2 ºС.

В образцах определяли дифенолоксидазу и аскорбинатоксидазу ( Умбрейт и др., 1951 ); свободный тирозин и аскорбиновую кислоту (по Прокушеву)2; изменение цвета кожицы – органолептически по ГОСТ 34958-2023 "Грибы шампиньоны свежие культивируемые"3; содержание воздуха в плодовых телах грибов – методом глубокого вакуумирования ( Макашвили, 1975 ).

Результаты и обсуждение

Свежие грибы – это коллоидные капиллярно-пористые тела, сложные по своей природе и по дисперсной структуре, с высоким содержанием влаги. Интенсивность газо- и парообмена капиллярно-пористых тел с внешней средой через капиллярно-пористые мембраны играет огромную роль в сохранении качества. Этот массовый обмен и скорость протекания биохимических процессов зависит от многих факторов, к основным относятся степень аэрации тканей кислородом, парциальное давление водяного пара в капиллярах и окружающей внешней среде.

По нашим данным активность дифенолоксидазы в шампиньонах с коричневой окраской поверхности шляпок (на начало хранения) ниже (на 62 %), чем в белых (табл. 1).

Таблица 1. Изменение активности дифенолоксидазы шампиньонов при хранении, мкл О2 на 1 г/1 ч (при п = 7)

Table 1. Changes in the diphenol oxidase activity of champignons during storage mkl О2 in 1 g/1 h (by п = 7)

|

Срок хранения, сут |

Температура хранения, °С |

||||

|

0–4 |

18–22 |

||||

|

М |

% от предыдущего |

М |

% от предыдущего |

||

|

Шампиньоны с коричневой окраской поверхности шляпок |

|||||

|

На начало |

545,0 |

— |

545,0 |

— |

|

|

1 |

443 |

81,3 |

701 |

118,2 |

|

|

2 |

450 |

101,6 |

795 |

118,8 |

|

|

3 |

482 |

106,9 |

972 |

127,0 |

|

|

4 |

521 |

106,2 |

— |

— |

|

|

5 |

553 |

106,3 |

— |

— |

|

|

6 |

587 |

105,0 |

— |

— |

|

|

НСР 05 |

13,1 |

— |

37,7 |

— |

|

|

Шампиньоны с белой окраской поверхности шляпок |

|||||

|

На начало |

882 |

– |

882 |

– |

|

|

1 |

660 |

74,8 |

1202 |

136,3 |

|

|

2 |

629 |

95,3 |

1452 |

120,8 |

|

|

3 |

675 |

107,3 |

1807 |

124,4 |

|

|

4 |

718 |

106,4 |

– |

– |

|

|

5 |

761 |

106,0 |

– |

– |

|

|

6 |

803 |

105,5 |

– |

– |

|

|

НСР 05 |

29,3 |

– |

53,4 |

– |

|

В процессе хранения при низкой температуре активность фермента через 24 ч снижается на 18–25 %. Это, на наш взгляд, обусловлено понижением температуры грибов и, соответственно, активностью фермента. Вместе с тем указанный процент снижения не соответствует правилу Ван-Гоффа, в соответствии с которым активность протекания ферментативных реакций должна снижаться в 2–3 раза на каждые 10 ºС понижения температуры. Это несоответствие, очевидно, обусловлено биологическими особенностями химического состава, роста и развития грибов, в частности высоким содержанием воздуха в тканях, а значит – высокой степенью их аэрации кислородом. По нашим данным, содержание воздуха в тканях грибов у шампиньонов с коричневым цветом эпителия – 25,9 об.%, у шампиньонов с белым цветом эпителия – 43,1 об.%. Возможно, последний факт и является одной из причин различной активности дифенолоксидазы.

При дальнейшем хранении активность фермента постепенно возрастает в обоих штаммах. В целом эти процессы описываются уравнениями общего вида: при высокой температуре у = ах + с , а при пониженной у = ах 2 – вх + с с высокими коэффициентами корреляции. Тем не менее на всем протяжении хранения активность дифенолоксидазы выше в грибах с белым цветом эпителия. Возможно, это связано с разным содержанием свободного тирозина. В связи с этим нами исследовано изменение содержания свободного тирозина в грибах – как основного субстрата деятельности дифенолоксидазы (табл. 2).

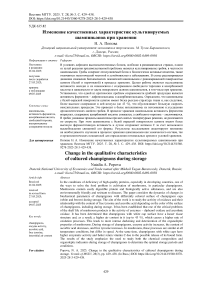

Анализ приведенных данных показывает, что рост активности дифенолоксидазы сопровождается ростом содержания свободного тирозина (табл. 1 и 2). При этом темпы прироста активности фермента несколько запаздывают в сравнении со свободным тирозином, что, очевидно, связано не только с изменением содержания тирозина (рис. 1). Для определения константы скорости инактивации фермента используется кинетическая модель первого порядка. Представленная комплексная методологическая система обеспечивает строгий научно-обоснованный подход к определению кинетических параметров ферментативных процессов в соответствии с современными стандартами аналитической биохимии и химической кинетики.

При исследовании других объектов растительного происхождения установлено, что потемнение тканей связано с окислением хлоргеноновой кислоты о-дифенолоксидазой, которая также дает темноокрашенные продукты ( Метлицкий, 1976 ). Увеличение содержания тирозина возможно из фенилаланина ( Ленинджер, 1976 ), который образуется за счет гидролиза белка ( Жук, 1982 ).

Повышение температуры хранения приводит к резкому повышению активности дифенолоксидазы. Так, через 24 ч хранения активность фермента возрастает в грибах с коричневым цветом эпителия на 18,2 %, а в грибах с белым цветом эпителия на 36 %. При дальнейшем хранении активность фермента возрастает примерно равномерно в обоих штаммах грибов. Это относится и к содержанию свободного тирозина. Вместе с тем темпы роста содержания последнего замедляются не одинаково.

Таблица 2. Изменение содержания свободного тирозина в грибах при хранении, мг/100 г сухой массы (при п = 7)

Table 2. Change in the content of free tyrosine in mushrooms during storage, mg/100 g of dry weight

|

Срок хранения, сут |

Температу |

ра хранения, °С |

||

|

0–4 |

18–22 |

|||

|

М |

% от предыдущего |

М |

% от предыдущего |

|

|

Шампиньоны с коричневой окраской поверхности шляпок |

||||

|

На начало |

35,3 ± 1,76 |

– |

35,3 ± 1,76 |

– |

|

1 |

40,3 ± 1,10 |

114,2 |

57,4 ± 2,87 |

162,6 |

|

2 |

47,1 ± 2,36 |

116,8 |

76,7 ± 3,83 |

133,6 |

|

3 |

60,4 ± 3,47 |

128,2 |

97,5 ± 4,87 |

127,1 |

|

4 |

79,2 ± 4,21 |

131,1 |

— |

— |

|

5 |

99,7 ± 4,93 |

125,9 |

– |

– |

|

6 |

115,8 ± 5,78 |

116,1 |

– |

– |

|

НСР 05 |

3,49 |

– |

3,34 |

– |

|

Шампиньоны с белой окраской поверхности шляпок |

||||

|

На начало |

65,9 ± 3,29 |

– |

65,9 ± 3,29 |

– |

|

1 |

76,4 ± 3,82 |

115,9 |

94,7 ± 4,78 |

143,7 |

|

2 |

97,2 ± 4,89 |

127,2 |

147,0 ± 7,30 |

155,2 |

|

3 |

117,4 ± 5,89 |

120,8 |

189,2 ± 9,41 |

128,7 |

|

4 |

143,0 ± 7,24 |

121,8 |

– |

– |

|

5 |

178,9 ± 8,93 |

125,1 |

– |

– |

|

6 |

208,1 ± 10,41 |

116,3 |

– |

– |

|

НСР 05 |

6,39 |

– |

6,12 |

– |

Рис. 1. Изменение содержания свободного тирозина в грибах при хранении Fig. 1. Changes in the content of free therosin in mushrooms during storage

Одним из критериев биологической активности свежих грибов является наличие аскорбиновой кислоты. При этом содержание последней при хранении зависит от активности аскорбинатоксидазы.

По результатам исследований активность фермента в зависимости от штамма заметно различается (табл. 3). Установлено, что на начало хранения активность аскорбинатоксидазы в грибах с коричневым цветом эпителия на 25 % ниже, чем в грибах с белым цветом эпителия.

Таблица 3. Изменение активности аскорбинатоксидазы шампиньонов при хранении, мкл О2 на 1 г/1 ч (при п = 7) Table 3. Changes in the activity of ascorbate oxidase of champignons during storage, mkl О2 in 1 g/1 h (by п = 7)

|

Срок хранения, сут |

Температура хранения, °С |

|||

|

0–4 |

18–22 |

|||

|

М |

% от предыдущего |

М |

% от предыдущего |

|

|

Шампиньоны с коричневой окраской поверхности шляпок |

||||

|

На начало |

397,0 |

– |

397,0 |

– |

|

1 |

218,2 |

55,0 |

537,5 |

135,4 |

|

2 |

221,1 |

101,4 |

573,5 |

106,7 |

|

3 |

239,7 |

108,4 |

621,8 |

108,4 |

|

4 |

252,1 |

105,2 |

||

|

5 |

268,8 |

106,6 |

||

|

6 |

287,0 |

106,8 |

||

|

НСР 05 |

10,8 |

— |

— |

|

|

Шампиньоны с белой окраской пове |

рхности шляпок |

|||

|

На начало |

530,3 |

— |

530,3 |

— |

|

1 |

269,2 |

50,8 |

800,3 |

150,9 |

|

2 |

297,8 |

110,6 |

900,5 |

112,5 |

|

3 |

330,1 |

110,8 |

955,1 |

106,1 |

|

4 |

355,9 |

107,8 |

– |

– |

|

5 |

382,7 |

107,5 |

– |

– |

|

6 |

419,1 |

109,5 |

– |

– |

|

НСР 05 |

18,5 |

– |

31,9 |

– |

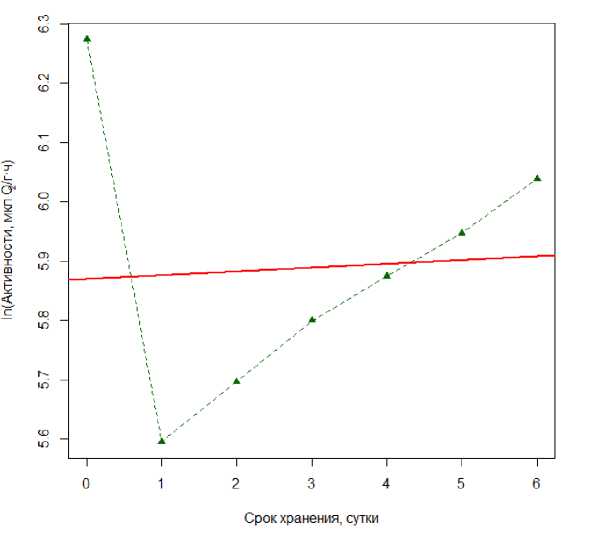

В процессе дальнейшего хранения темпы активности оксидазы в грибах с коричневым цветом эпителия ниже, чем с белым.

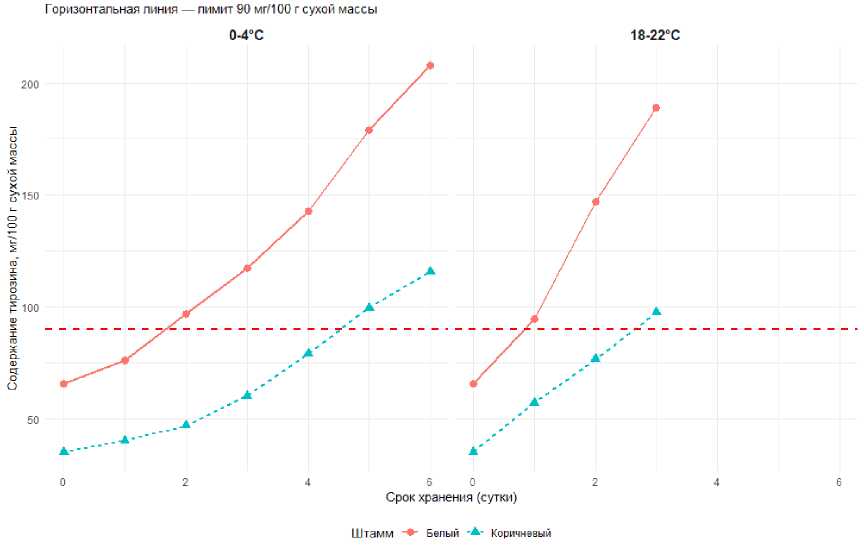

На рис. 2 представлена зависимость натурального логарифма активности фермента аскорбинатоксидазы (в мкл O 2 на г/ч) от срока хранения (сут) в грибах с белым цветом эпителия при температуре 0–4 °C. Период хранения отображается на оси абсцисс (0–6 сут), на оси ординат – значения ln(A), где A – абсолютная активность фермента, измеренная экспериментально в определенный момент времени. Точки на графике соответствуют логарифмическим преобразованиям фактических данных, тогда как прямая линия отображает результат линейной регрессии, построенной по модели первого порядка инактивации: ln(A) = ln(Ao) — k't .

Рис. 2. Логарифм активности аскарбинотоксидазы (белый штамм, при t = 0–4 °С) Fig. 2. Logarithm of activity (white strain, at t = 0–4 °С)

В результате анализа графика можно сделать вывод, что ферментативная активность уменьшается экспоненциально, что согласуется с кинетикой первого порядка. На основании линейного уравнения вычислена константа скорости инактивации фермента ( k ), равная 0,074 сут⁻¹. Это указывает на достаточно стабильное снижение ферментативной активности в условиях холодильного хранения. Величина коэффициента детерминации модели ( R ² = 0,996) подтверждает высокую степень соответствия эмпирических данных предложенной модели инактивации.

Таблица 4. Изменение содержания аскорбиновой кислоты шампиньонов при хранении мг/100 г сухой массы (при п = 7)

Table 4. Changes in the ascorbic acid content of champignons during storage, mg/100 g of dry weight (at n = 7)

|

Срок хранения, сут |

Температура хранения, °С |

|||

|

0–4 |

18–22 |

|||

|

М |

% от предыдущего |

М |

% от предыдущего |

|

|

Шампиньоны с коричневой окраской поверхности шляпок |

||||

|

На начало |

85,9 |

— |

85,9 |

— |

|

1 |

88,6 |

103,2 |

79,4 |

92,4 |

|

2 |

85,7 |

99,0 |

75,5 |

95,1 |

|

3 |

80,9 |

95,7 |

71,0 |

94,1 |

|

4 |

75,0 |

94,2 |

– |

– |

|

5 |

70,4 |

91,6 |

– |

– |

|

6 |

64,9 |

89,7 |

– |

– |

|

НСР 05 |

3,93 |

– |

3,89 |

– |

|

Шампиньоны с белой окраской поверхности шляпок |

||||

|

На начало |

107,8 |

– |

107,8 |

– |

|

1 |

113,9 |

105,7 |

98,4 |

91,3 |

|

2 |

106,8 |

93,8 |

93,0 |

94,5 |

|

3 |

102,0 |

95,5 |

87,5 |

94,0 |

|

4 |

96,5 |

94,6 |

– |

|

|

5 |

90,7 |

93,9 |

– |

|

|

6 |

84,1 |

92,7 |

– |

|

|

НСР 05 |

4,50 |

– |

4,83 |

|

С точки зрения физиологии и биохимии, снижение активности аскорбинатоксидазы в условиях охлаждения свидетельствует о замедлении внутриклеточных окислительно-восстановительных процессов, обусловленных ферментативной деградацией или денатурацией белковой структуры фермента. Понимание закономерностей инактивации ферментов при хранении грибов имеет большое прикладное значение для сохранения антиоксидантных свойств и товарного качества их плодовых тел.

Рис. 3. Изменение активности аскорбинотоксидазы шампиньонов при хранении Fig. 3. Changes in the activity of ascorbin oxidase of champignons during storage

Таким образом, представленный график демонстрирует надежный аналитический инструмент оценки стабильности ферментативной активности в хранении пищевых субстратов и может быть использован для сравнения между штаммами, температурными режимами и технологическими факторами.

Это соответственно должно отразиться на содержании аскорбиновой кислоты в различных штаммах грибов (табл. 4).

Из приведенных данных (табл. 3 и 4, рис. 3) следует, что активность аскорбинатоксидазы грибов на первые сутки хранения в условиях охлаждения снижается, а при последующем хранении постепенно возрастает. При этом на конец хранения (6 сут) количество последнего компонента осталось соответственно: в грибах с коричневым цветом эпителия 75,5 %, с белым цветом эпителия – 78,0 % от первоначального содержания. Активность фермента на конец хранения снизилась: в грибах с коричневым цветом эпителия на 27,7 %, а в грибах с белым цветом эпителия – на 21,0 %. Таким образом, в грибах с белым цветом эпителия остаточная активность ферментов (на одну и ту же дату хранения) выше, чем в грибах с коричневым цветом эпителия. Некоторое превышение остаточного содержания аскорбиновой кислоты в шампиньонах с белым цветом эпителия (на 2,5 %) по сравнению с шампиньонами с коричневой окраской поверхности шляпок обусловлено, возможно, высвобождением у первых связанной формы аскорбиновой кислоты.

Заключение

Проведенные исследования позволяют заключить:

-

– одной из причин быстрого ухудшения органолептических показателей качества и снижения содержания аскорбиновой кислоты в шампиньонах является активность дифенолоксидазы и аскорбинатоксидазы, активность которых в грибах с коричневой окраской поверхности шляпки ниже, чем с белой;

-

– рост активности ферментов к концу хранения связан, очевидно, с повышением степени аэрации тканей кислородом из-за ослабления консистенции, что обусловлено транспирационными потерями влаги;

-

– активность ферментов при всех температурных режимах имеет четкую тенденцию к росту;

-

– содержание свободного тирозина при всех температурах растет, а содержание аскорбиновой кислоты снижается.

Исходя из этого, для обоснования срока хранения шампиньонов разных штаммов необходимы комплексные исследования изменения не только их химического состава, но и органолептических показателей качества. Именно такому аспекту хранения шампиньонов разных штаммов и будут посвящены дальнейшие исследования, позволяющие рекомендовать сроки и оптимальные условия хранения.

Автор благодарит научного руководителя, доктора технических наук, профессора В. В. Дятлова за постановку и проведение экспериментальных исследований.