Изменение оптической плотности дистракционного регенерата на этапах хирургического лечения дефектов и ложных суставов костей предплечья

Автор: Борзунов Дмитрий Юрьевич, Осипова Елена Владимировна, Соколова Мария Николаевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ 97 изображений рентгенограмм у 19 больных с посттравматическими дефектами костей предплечья на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф». С целью изучения динамики костеобразования и минерализации новообразованной костной ткани в процессе остеосинтеза оценивали среднюю оптическую плотность теней регенератов. При планиметрии дистракционных регенератов установлено, что костеобразование развивалось по нормопластическому типу. При замещении дефект-диастазов формировались типичные дистракционные регенераты, которые теряли свое зональное строение в конце периода фиксации. При формировании клиновидных регенератов четкого зонального строения новообразованной ткани не прослеживалось, площадь прослойки занимала значимо меньшую долю, чем при замещении дефектов костей предплечья удлинением отломков и формировании типичного дистракционного регенерата.

Компьютерный анализ, дефекты костей предплечья, дистракционный и клиновидный регенерат

Короткий адрес: https://sciup.org/142121208

IDR: 142121208 | УДК: 616.717.5/6-007.24-001.5-089.227.84:616.71-003.93-073.7

Текст научной статьи Изменение оптической плотности дистракционного регенерата на этапах хирургического лечения дефектов и ложных суставов костей предплечья

Дефекты костей предплечья являются относительно редкой патологией. По данным В.И. Шевцова с соавт. (2001), удельный вес дефектов верхней конечности в структуре псевдоартрозов и дефектов длинных костей составляет 7,2 %, а частота выявления дефектов костей предплечья не превышает 3,8 % клинических наблюдений [5]. Вместе с тем, по данным некоторых авторов, при консервативном лечении и традиционных методах оперативного лечения переломов ложные суставы и дефекты костей предплечья формируются чаще - от 9,5 до 43 % клинических наблюдений [1, 4]. Рассматривая проблему реаби- литации пациентов с дефектами и ложными суставами костей предплечья при применении технологий чрескостного остеосинтеза, необходимо отметить к настоящему времени формирование основных методических принципов высокотехнологичного лечения [5]. Вместе с тем, вопросы мониторинга над процессами костеобразования остаются недостаточно раскрытыми.

Цель нашего исследования - провести сравнительный анализ динамики костеобразования в дистракционном и клиновидном регенератах у больных с посттравматическими дефект-псевдоартро-зами и дефект-диастазом костей предплечья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовано 97 рентгенограмм в двух стандартных проекциях от 19 больных с посттравматическими дефект-псевдоартрозами (n=11) и де-фект-диастазами костей предплечья (n=8) в про- цессе лечения по методу Илизарова. Темп перемещения сформированных фрагментов в межот-ломковом диастазе и дозированное растяжение межотломковых тканей не превышал 0,5-0,75 мм в сутки за 2-3 приема.

При анализе рентгенограмм мы принимали во внимание рентген-анатомическую семиотику сформированных дефектов костей предплечья, а именно, придерживались классификации предложенной коллективом авторов РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова [1]. Классификация включала определение понятий дефект-псевдоартроза, дефект-диастаза с анатомическим укорочением предплечья и без него. Клиникорентгенологическая семиотика дефект-псевдоартроза была представлена щелевидным межотломковым диастазом (величиной до 1,0 см) со сформированными замыкательными пластинками на концах костных отломков и наличием или отсутствием анатомического укорочения сегмента. Клинико-рентгенологическая семиотика дефекта, соответствующая дефект-диастазу определялась присутствием межотломкового диастаза более 1,0 см со сформированными замыкательными пластинками с анатомическим укорочением сегмента и без него. Такая классификация наиболее полно отвечала требованиям восстановительной хирургии и являлась ключом к выбору оптимальной методики чрескостного остеосинтеза.

Для количественной оценки динамики костеобразования, минерализации регенерата и новообразованного участка кости проводили оцифровку и анализ изображений рентгенограмм на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф» (Россия, г. Москва, регистрационное удостоверение МЗ РФ № 98 / 219 – 137). На изображениях рентгенограмм, выполненных в периоды дистракции (10, 20, 50 суток), фиксации (10, 20, 30, 50 суток) и после снятия аппарата, оконтуривали тени диастаза и регенерата, измеряли их площади и среднюю интенсивность (яркость). Используя стандартную операцию трехуровневой сегментации пакета прикладных программ «ДиаМорф-Cito» (Версия 1.1), в автоматическом режиме выделяли на оконтуренных изображениях регенерата и ново-образовнного участка кости зоны с различной степенью интенсивности, соответствующие неминерализованным, слабо-, средне- и высокоминерализованным структурам, измеряли их площади и среднюю интенсивность [3]. Дополнительно, для приведения изображений рентгеновских снимков различного качества к единому масштабу плотностей, выполняли оптическую калибровку, заключающуюся в измерении средней интенсивности теней мягких тканей и фона изображений рентгенограмм. Полученные цифровые данные использовали для расчета средней оптической плотности (СОП) по формуле:

ODi = lg ((Ii – Im)/ Io), где ODi - оптическая плотность i-го элемента изображения; Ii - интенсивность i-го элемента изображения; Im - средняя интенсивность тени мягких тканей; Io - средняя интенсивность фона.

Рассчитывали долю регенерата в площади диастаза и доли неминерализованных, слабо-, средне- и высокоминерализованных структур в площади регенерата на сроках наблюдения, указанных выше.

В программе «Microsoft Excel-2007» вычисляли средние значения параметров, стандартную ошибку, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения. Для определения значимости различий между группами использовали программу «AtteStat» Версия 1.0 [2]. Данные представлены в виде M±SD (среднее арифметическое значение ± стандартное отклонение) или Ме (медиана (25 % квартиль; 75 % квартиль)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рентгенологически на протяжении всего периода дистракции «зону роста» регенерата визуализировали в виде полосы просветления неправильной формы с вклинивающимися продольно ориентированными линейными структурами средней и низкой плотности. В процессе перемещения фрагментов нарастали явления остеопороза отломков и резорбции их концов, которые достигали максимума к концу дистракции и началу периода фиксации.

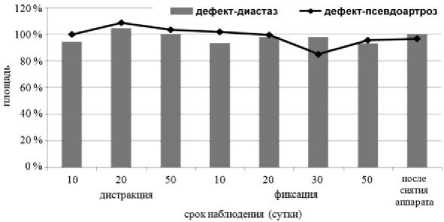

При анализе результатов измерения площадей диастаза и регенерата на этапах наблюдения установлено, что костеобразование происходило по нормопластическому типу. Доля регенерата в площади диастаза на протяжении всего периода наблюдения в группах была практически равной (рис. 1). Показатели средней оптической плотности тени регенерата у больных обеих групп не имели статистически значимых различий на всех сроках наблюдения.

Рис. 1. Изменение доли регенерата в площади диастаза у больных псевдоартрозом

Для получения более точной характеристики костеобразования и минерализации определяли доли структур с разной степенью минерализации и их соотношения в площади регенерата, колебания которых и определяли значения СОП.

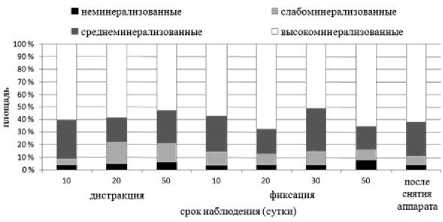

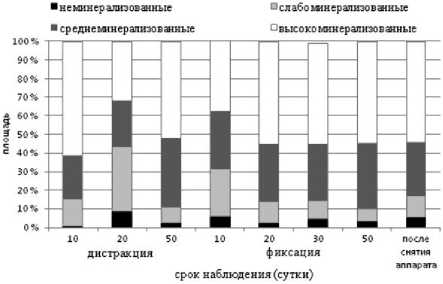

Установлено, что у больных с дефект-диастазом в отличие от больных с дефект-псевдоартрозом костей предплечья, были более выражены колебания соотношения структур с разной степенью минерализации (рис. 2, 3). До 20 суток дистракции доля слабоминерализованных структур в регенерате у больных дефект-диастазами была почти в 3 раза больше (p<0,05), чем у больных псевдоартрозами, что было связано со строением регенерата. У больных с де-фект-диастазами формирующиеся дистракционные регенераты имели типичное зональное строение, зона прослойки занимала центральную, большую часть межотломкового диастаза. Клиновидные регенераты не имели четкого зонального строения, зона прослойки обычно прослеживалась не на всем протяжении клиновидного дефекта, а располагалась в его основании, при этом площадь прослойки занимала значимо меньшую долю, чем при замещении дефектов-диастазов костей предплечья и формировании типичных дистракционных регенератов.

Рис. 2. Соотношение структур с разной степенью минерализации в регенерате у больных псевдоартрозом

Рис. 3. Соотношение структур с разной степенью минерализации в регенерате у больных с дефект-диастазом

К концу периода дистракции у больных с де-фект-диастазами в 4 раза снижалось содержание слабоминерализованных и одновременно увеличивались доли средне- и высокоминерализованных структур. У больных дефект-псевдоартрозами значительного изменения соотношения минерализованных структур не происходило.

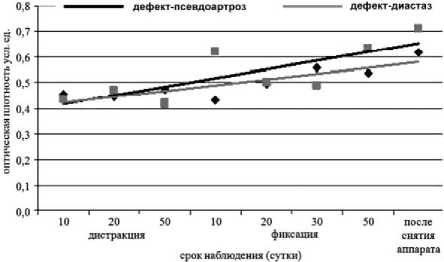

Период фиксации характеризовался однонаправленной динамикой возрастания оптической плотности регенерата. Максимальную оптическую плотность имели клиновидные дистракционные регенераты, формируемые дистракционные регенераты значимой величины (3-5,0 см) - минимальную оптическую плотность структур (рис. 4). К концу периода фиксации регенераты теряли зональное строение, исчезали «зоны роста», по периферии новообразованной костной ткани формировались непрерывные кортикальные пластинки толщиной до 0,1 см. У больных дефект-псевдоартрозами содержание высокоминерализованных структур изменялось от 51,2 до 67,7 % , и было выше, чем у больных с дефект-диастазом, у которых средние значения данного показателя находились в пределах от 43,6 до 55,3 %. Содержание среднеминерализованных структур у больных с дефект-псевдоартрозами варьировало от 17,7 до 33,6 %. В то же время, у больных с дефект-диастазами доля среднеминерализованных структур мало изменялась и составляла на разных сроках фиксации 30,5-35,5 % от площади регенерата. До 20 суток фиксации, у больных с дефект-диастазами была выше доля слабоминерализованных структур.

Рис. 4. Динамика средней оптической плотности теней регенерата на изображениях рентгенограмм у больных с дефект-псевдоартрозом и дефект-диастазом

Различным было и соотношение структур с разной степенью минерализации в новообразованном участке кости у больных обеих групп после снятия аппарата. У больных с дефект-псевдоартрозами доля высокоминерализованных структур была больше, а доли слабоминерализованных и неминерализованных, напротив, меньше, чем у больных c дефект-диастазами. На рентгенограммах выявляли полное или незавершенное формирование костномозговой полости за счет перестройки ячеистой структуры регенерата и его компактизации по периферии. В зоне стыка отломков и в зоне сформированного клиновидного регенерата костномозговая полость в большинстве наблюдений не формировалась и прерывалась.

Таким образом, сравнение количественных данных, полученных при компьютерном анализе изображений рентгенограмм, не выявило значимых межгрупповых различий между показателями средней оптической плотности, соотношением площадей регенерата и диастаза. Установлены значимые отличия между соотношением структур с разной степенью минерализации в площади регенерата в период дистракции, что было связано с определенными количественными и качественными отличиями в процессе формирования регенератов: при замещении дефект-диастазов в большинстве случаев наблюдали формирование типичных дистракционных регенератов; процесс сращения дефект-псевдоартрозов характеризовался формированием контактных регенератов, не имеющих четкого зонального строения, в площади которых преобладали тени с высокой степенью минерализации.