Изменение осадков и стока рек на водосборе кузнецкой котловины в XX веке

Автор: Гилев Максим Леонидович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 4 (17), 2010 года.

Бесплатный доступ

Анализируются ряды метеонаблюдений за количеством осадков на территории Кузнецкой котловины за период 1951-2000 гг. и выявляется корреляционная связь между ними и стоком р. Томь. По методике анализа интегрально-разностных коэффициентов восстановлена динамика осадков для первой половины ХХ в. на всей территории водосборного бассейна котловины. Составлена картосхема динамики осадков для этого района за последние 60 лет.

Алатаусско-шорское нагорье, атмосферные осадки, водосборный бассейн, динамика осадков, гидропост, горная шория, интегрально-разностный коэффициент, квазиодиннадцатилетняя цикличность, кузнецкая котловина, слой стока

Короткий адрес: https://sciup.org/14031199

IDR: 14031199 | УДК: 574:911.3

Текст научной статьи Изменение осадков и стока рек на водосборе кузнецкой котловины в XX веке

Основной целью работы является анализ временной и пространственной изменчивости осадков и стока рек в Кузнецкой котловине. Помимо этого была решена задача реконструкции динамики осадков и слоя стока в течение ХХ в. Ранее подобные задачи ставились рядом специалистов [2; 5; 15; 16], но это делалось для других регионов [2; 11; 13] и использовались другие методы [5, с. 62; 16, с. 170]. Применительно к Кузнецкой котловине и сопредельных с ней регионов автором впервые выявлена и графически обоснована связь осадков и стока рек как основных факторов формирования речных долин.

Для решения поставленной задачи использовались данные по осадкам 34 метеостанций района исследования, ряды наблюдений которых составляют более 50 лет (1949–2000 гг.). Пропуски данных в наблюдениях за осадками заполнялись среднемесячными или среднегодовыми значениями. Данные за первую половину ХХ в. восстанавливались с помощью анализов интегрально-разностных коэффициентов (ИРК), построенных с использованием данных по слою стока рек 21-го гидропоста [3; 4; 11; 13]. При расчёте уравнения линейной регрессии принимались во внимание только коэффициенты корреляции, превыша- ющие 0,6. Корреляционный анализ ИРК слоя стока и осадков, показал, что из всех гидропостов и метеостанций водосбора Кузнецкой котловины удовлетворительная связь прослеживается в 18 случаях.

Хотя наблюдения за атмосферными осадками на территории Кузнецкой котловины ведутся с конца XIX в., использовать эти данные для решения практических задач нельзя. Во-первых, к первой половине ХХ в. функционировало небольшое количество метеостанций (Мариинск – с 1894 г., Кузнецк – с 1895 г., Кольчугино – с 1896 г., Тайга – с 1901 г., Тисуль – с 1904 г.) [14]. Во-вторых, неоднородность рядов осадков в связи с изменением методики их наблюдения на метеостанциях не позволяет использовать результаты этих наблюдений, сделанных в первую половину ХХ в. Поэтому построить непрерывный и в то же время достоверный ряд осадков продолжительностью в 100 лет по результатам метеонаблюдений очень трудно. В процессе изучения динамики осадков приходится ограничиваться наблюдениями, сделанными во второй половине ХХ в.

По некоторым гидрологическим характеристикам ряды однородны и продолжительны. Например: ряды расходов и слоя стока рек Кузнецкой котловины имеются

Cреда обитания

Кемерое

Весна

Осень

Terra Humana

£','аны1К111

Лето

Зима

Условные обозначения:

■£?• Основные реки

Скорость изменения осадков за каждые 10 лет

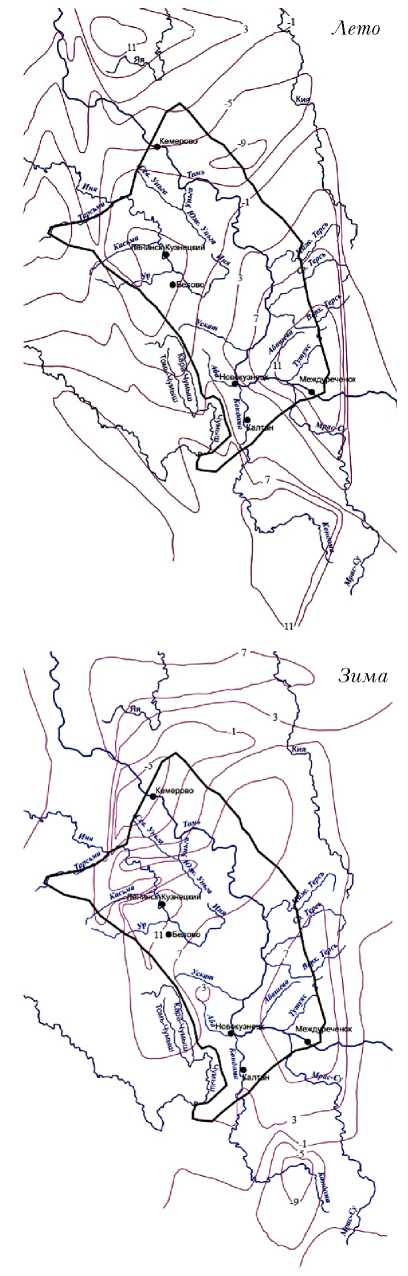

Рис. 1. Динамика годовых и сезонных осадков Кузнецкой котловины (мм / 10 лет) 1951–2000 г.

Граница Кузнецкой котловины (по ГА. Чернов и др.)

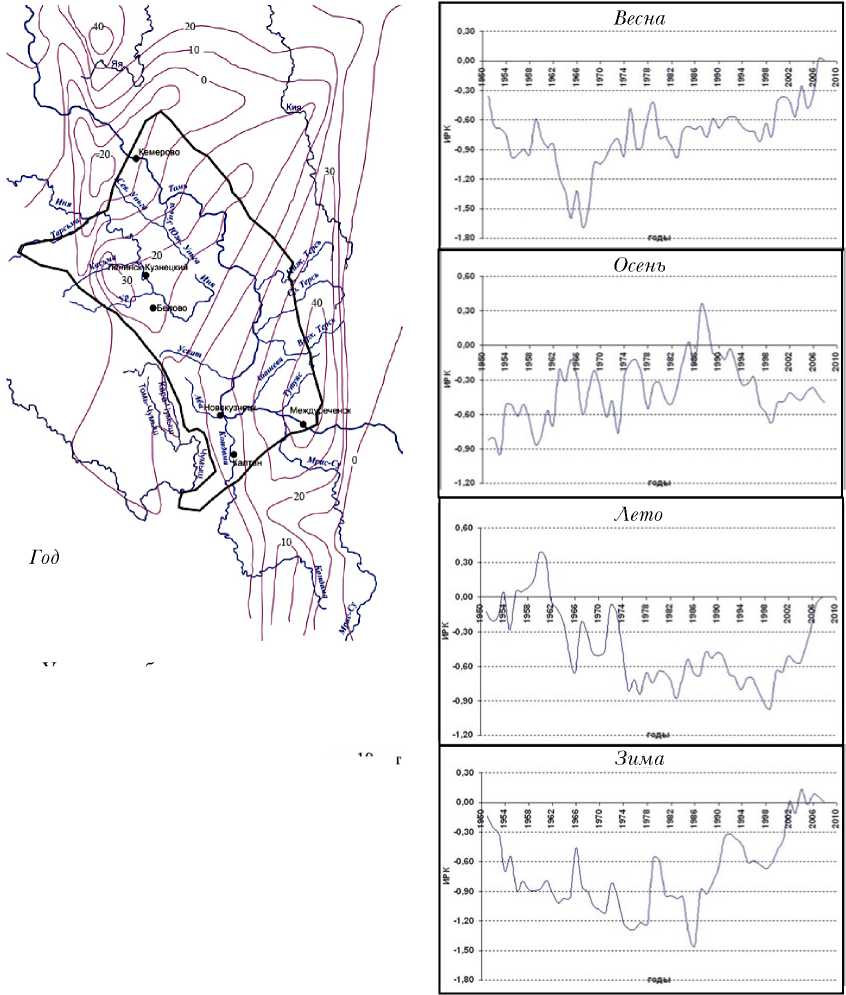

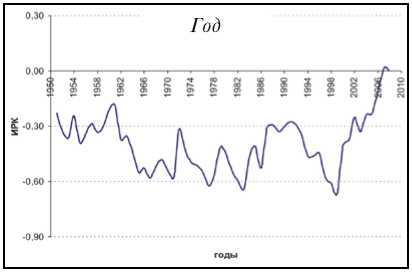

Рис. 2. (справа) Интегрально-разностные коэффициенты усредненных осадков для Кузнецкой котловины за последние 60 лет.

Cреда обитания

Terra Humana

с конца XIX в. Наиболее длиннорядные данные имеются для гидропоста, расположенного на р. Томь в черте г. Новокузнецка. Наблюдения на нём ведутся с 1894 г. Уникальность гидропоста заключается в том, что наблюдается наиболее тесная связь слоя стока Томи с большинством рек Кузнецкой котловины и окрестностей.

Из всех гидрологических показателей наиболее близким к осадкам является слой стока. По слою стока удалось восстановить динамику осадков за столетний период на территории Кузнецкой котловины. Водность рек тесно связана с климатом и, прежде всего, количеством осадков, выпадающих на территории их бассейнов. Поэтому для изучения многолетней динамики осадков следует использовать бассейновый подход, развивающийся и успешно применяемый в географии с конца 70-х гг ХХ в. [9, с. 161; 10, с. 11–18; 12, с. 512]. Годовой слой стока реки Томь хорошо коррелирует с годовыми суммами осадков на большей части Кузнецкой котловины и со стоком наиболее крупных рек изучаемого района, что даёт возможность восстановить осадки для всех водосборных бассейнов Томи, Чулыма, Чу-мыша, Яи и Кии. [1, с. 36–53; 5, с. 61–64].

На первом этапе исследования изучена пространственно-временная динамика осадков по результатам инструментальных наблюдений (с 1951 г. для большинства метеостанций). Суммы годовых и сезонных осадков аппроксимировались уравнением линейного тренда вида: 3 = ax + c , где коэффициент a указывает на скорость уменьшения (увеличения) функции (в данном случае – это ежегодное изменение осадков в сторону их увеличения или уменьшения на данной территории). Так как значения коэффициента а, как правило, очень малы, то для построения картосхем они умножались на 10. Таким образом, на картосхемах (рис. 1) представлена не ежегодная а десятилетняя пространственная изменчивость осадков за вторую половину ХХ в.

Зимние суммы осадков проявляют устойчивую тенденцию к увеличению на всей исследуемой территории [12, с.13], за исключением 2-х районов, где значения трендов осадков отрицательны. Многолетнее их сокращение наблюдается в северной части Кузнецкой котловины в полосе Топки–Кемерово–Барзас, где это снижение достигает 1–5 мм в десятилетие. Еще более значительное сокращение осадков отмечено на юге Горной Шории (рис. 1). В окрестностях Спасска осадки убывают на 9–11 мм в 10 лет. В весеннее время сохра- няется тенденция к изменению осадков, наметившаяся в зимний период. Осадки летнего сезона формируют две области: северную и южную. В северной области изолинии имеют субширотную ориентацию, а в южной – субмеридианальную. В целом, области «иссушения» и многолетних тенденций к росту осадков, характерные для выше описанных сезонов, сохраняются, хотя и меняют свои очертания. В осенний период многолетние темпы изменения осадков почти для всей территории области в целом положительны. Изолинии на всей территории области ориентированы субмеридианально. Многолетние тенденции среднегодовых сумм осадков характеризуются наибольшей изменчивостью по территории области. Они варьируют от минус 20 мм /10 лет на севере региона, до плюс 40 мм /10 лет на юге Алатауско-Шорского нагорья. Это связано с тем, что основной вклад в формирование годовых осадков составляют осадки безморозного периода. Как видно из картосхемы (рис. 1), на севере Кузнецкой котловины во все сезоны наблюдается сокращение осадков, а на юге котловины и в прилегающей к ней территории Горной Шории в теплое время года во второй половине ХХ в. наблюдается увеличение осадков.

Усредненный ход осадков Кузнецкой котловины и ее окрестностей можно проанализировать только за 50-летний период наблюдений. Осадки характеризуются квазиодиннадцатилетней цикличностью [7, с. 66]. Суммы зимних и осенних осадков имеют отрицательную корреляционную зависимость, то есть в годы с положительными аномалиями зимних осадков имеют место отрицательные отклонения сумм осадков осеннего сезона. Суммы весенних и летних осадков изменяются синхронно. Аномально засушливые весны и лета приходятся на 60-е гг., первую половину 70-х и начало 80-х гг. Малоснежные зимы отмечались во второй половине 50-х гг., в середине 70-х и в 80-е гг. Годовые суммы осадков (рис. 2) также изменяются с ква-зиодиннадцатилетней цикличностью. Хорошая увлажненность изучаемой территории имела место с 50-х гг. до начала 60-х, и с конца 60-х до середины 70-х гг. В конце ХХ в. наметилась устойчивая тенденция к росту годовых сумм осадков.

Приведенные данные дают возможность правильно интерпретировать региональные изменения во времени и пространстве климатических и гидрологических процессов в долинах рек, которые

(изменения), в конечном счёте, определяют русловые процессы и рельефообразова-ние в речных долинах. Также решена задача восстановления данных о количестве осадков по стоку рек за весь ХХ в.

Из проведенного анализа столетней динамики следует, что на большинстве метеостанций, расположенных в равнинных районах Кузнецкой котловины, количество годовых сумм атмосферных осадков во второй половине ХХ в. больше, чем в первой половине. В горных районах изучаемой территории, начиная с 50-х гг. ХХ в., напротив, наблюдается снижение годовых сумм осадков.

На основании предложенного метода представляется возможным восстановление данных по осадкам для любой территории, где существуют продолжительные гидрологические наблюдения.

Список литературы Изменение осадков и стока рек на водосборе кузнецкой котловины в XX веке

- Адаменко М.Ф., Багмет Г.Н., Ваничева Л.К. и др. Кемеровская область/Под ред. В.П. Удодова. Ч. I. Природа и население. -Новокузнецк, 2008. -117 с.

- Батталов Ф.З. Многолетние колебания атмосферных осадков и вычисление норм осадков. -Л.: Гидрометеоиздат, 1968. -184 с.

- Гидрологические исследования в Сибири//Труды Зап.-Сиб. рег. науч.-иссл. гидрометеорологический институт). Вып. 13. -М.: Гидрометеоиздат, 1974. -104 с.

- Гидрологический ежегодник. Бассейн Карского моря (западная часть). Река Обь и ее бассейн до устья Иртыша. Том 6. Вып. 0-3. -Новосибирск, 1942-2000.

- Гилев М.Л. Динамика речного стока и осадков Кемеровской области в XX веке/Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии исследований. Том II: Климат, макроциркуляционные процессы и экология атмосферы. -Казань: Отечество, 2009. -С. 61-64.

- Гилев М.Л., Жуков И.А., Динамика водного режима р. Томи/География и смежные науки. LXI Герценовские чтения/мат-лы межвуз. конф. -СПб.: Тесса, 2008. -С. 31-35.

- Дроздов О.А., Григорьева А.С. Многолетние циклические колебания атмосферных осадков на территории СССР. -Л.: Гидрометеоиздат, 1971. -158 с.

- Каждан А.Б., Гуськов О.И. Математические методы в геологии. -М.: Недра, 1990. -251 с.

- Корытный Л.М. Бассейновый подход в географии//География и природные ресурсы. -1991, № 1. -С. 161-166.

- Мильков Ф.Н. Речной бассейн как ландшафтная парадинамическая система//География и природные ресурсы. -1981, № 4. -С. 11-18.

- Основные гидрологические характеристики (за 1963-1970 гг. и весь период наблюдений). Т. 15. Вып.1. -Л.: Гидрометеоиздат, 1975. -542 с.

- Серегин С.А. Бассейновый принцип географического прогнозирования и оптимизации природопользования/Серегин С.А., Зотов С.И. Актуальные задачи и охрана природы Калининградской области. -Калининград, 1986. -С. 13-17.

- Справочник по климату СССР. Вып. 20. Ч. V. -Л.: Гидрометеоиздат, 1970. -323 с.

- Справочник по климату СССР. Метеорологические данные за отдельные годы. Атмосферные осадки. -Новосибирск, 1977. -472 с.

- Чернов Г.А., Вдовин В.В., Окишев П.А. Рельеф Алтае-Саянской горной области. -Новосибирск: Наука, 1988.

- Шаева О.Н. Многолетние тенденции изменения осадков и температуры Кемеровской области/Сб. мат. Межрегионального науч. фестиваля «Молодежь и наука -третье тысячелетие». -Красноярск, 2002. -с.170-172.