Изменения диастолической и систолической функции миокарда у работников железнодорожного транспорта с артериальной гипертензией

Автор: Марсальская О.А., Никифоров В.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188364

IDR: 140188364

Текст статьи Изменения диастолической и систолической функции миокарда у работников железнодорожного транспорта с артериальной гипертензией

Среди работников железнодорожного транспорта (ЖДТ) артериальная гипертензия (АГ) занимает ведущее место в структуре заболеваемости. По данным Дорожной клинической поликлиники ОАО «РЖД» г. Санкт-Петербурга болезни, характеризующиеся повышенным АД, в 2012 году составили 42,8%, при этом эссенциальная гипертензия – 47,5%, а гипертоническая болезнь (ГБ) с преимущественным поражением сердца – 52,4%.

При АГ происходят структурные изменения компонентов стенки нормального желудочка, в результате повышается жесткость миокарда, происходит структурное ремоделирование, что обусловливает развитие дисфункции миокарда [6].

Наиболее распространенным на сегодняшний день методом диагностики диастолической и систолической дисфункции миокарда является эхокардиография (ЭхоКГ). Ранняя диагностика регионарных нарушений функционального состояния миокарда, а, следовательно, и раннее начало лечения таких больных – залог успеха в лечении сердечной недостаточности [4]. По данным Wong, C.Y. и соавт. [10] при наличии фактора риска АГ такого как ожирение, при отсутствии АГ могут выявляться доклинические структурные и функциональные изменения. Благодаря совершенствованию методов диагностики, появлению тканевого допплеровского исследования, а также методики speckle tracking имеется возможность оценивать микро- и макроструктурное состояние изучаемых сегментов миокарда левого желудочка (ЛЖ) [5].

Цель работы изучить показатели систолической и диастолической функции миокарда у работников ЖДТ с АГ, а также пациентов без АГ, но с наличием факторов риска, провести их сравнительный анализ.

Материалы и методы

В исследование было включено 74 пациента трудоспособного возраста (мужчины 20–59 лет, женщины 20–54 года). Все обследованные были разделены на 2 группы: первую группу (n = 42, средний возраст 44 ± 8,6 лет) составили работники ЖДТ с АГ 1 и 2 степени (ГБ 1 и 2 стадии), согласно рекомендациям по диагностике и лечению АГ Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов (2008). Вторая группа – это работники ЖДТ с наличием факторов риска, не имеющие АГ (n = 32, средний возраст 40,2 ± 7,2), учитывались пациенты, имеющие хотя бы один фактор риска (отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, статус курения, величина АД, повышение общего холестерина, ожирение, наличие депрессии по

Марсальская О.А., Никифоров В.С.

ИЗМЕНЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ И СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ шкале Бека). В контрольную группу вошли 19 практически здоровых добровольцев в возрасте 28,8 ± 10,4 лет.

В соответствии с современными рекомендациями [7, 8] выполнялась трансторакальная ЭхоКГ на ультразвуковой системе Philips iE 33. Помимо традиционных режимов (двухмерного, импульсно-волнового, цветового допплеровского) применялась тканевая допплерография на уровне фиброзного кольца митрального клапана (ФКМК) с синхронным отведением ЭКГ, а также постобработка тканевого допплеровского изображения миокарда с помощью программного обеспечения: QLAB 3.0. Все измерения проводились из парастернального доступа по длинной и короткой осям, а также верхушечного доступа с использованием четырехкамерного и двухкамерного сечений.

Были рассчитаны основные показатели центральной гемодинамики: конечный диастолический размер (КДР), конечный систолический размер (КСР), конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), фракция выброса (ФВ) по методу Симпсона, толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд) и толщина задней стенки ЛЖ в диастолу (ТЗСЛЖд), относительная толщина стенки (ОТС), масса и индекс массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ и ИММЛЖ). Наличие, выраженность и тип гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) определяли по значению ИММЛЖ и ОТС в В-режиме (ИММЛЖ для мужчин значения 50–102 г/м2 и для женщин значения 44–88 г/м2, ОТС ≤ 0,42). Глобальную систолическую функцию ЛЖ оценивали из апикального доступа на уровне 2-х и 4-х камер с расчетом показателей конечного систолического и диастолического объемов/ индексов и ФВ ЛЖ методом Симпсона.

При помощи допплеровской ЭхоКГ рассчитывали показатели движения трансмитрального потока: скорость раннего диастолического наполнения (Е), скорость позднего диастолического наполнения (А), Е/А, время замедления потока (DT), время изоволюметрического сокращения (IVC), время изоволюметрического расслабления (IVR). Для определения миокардиального рабочего индекса (индекс Tei) измеряли время между окончанием предыдущего и началом последующего трансмитрального потока (Т) и время изгнания (ЕТ) крови в аорту.

Для оценки диастолической и систолической функции также использовали показатели тканевой допплерографии, скоростные показатели движения фиброзного кольца митрального клапана в систолу (Sm), раннюю диастолу (Em), позднюю диастолу (Аm), соотношение диастолических тканевых скоростей (Еm/Аm) и соотношение скоростей импульсноволновой и тканевой допплерографии в раннюю диастолу (Е/Em) из 6 точек: заднеперегородочной и боковой, нижней и передней, задней и переднеперегородочной областей ЛЖ.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS Statistics 17.0. Непрерывные величины представлены в виде средней (M) и стандартного отклонения (SD). Качественные характеристики выражены в абсолютных и процентных значениях. При сравнении по основным показателям применяли t-критерий Стьюдента для непрерывных переменных. Уровень значимости был принят при p < 0,05.

Результаты и обсуждение

В таблице 1 продемонстрированы различия параметров центральной гемодинамики в исследуемых группах. В I группе, по сравнению с контролем наблюдались различия по уровням систолического артериального давления (САД), диастолического артериального давления (ДАД) и толщины стенок ЛЖ. Достоверно более высокие значения КДО, КСО и ИММЛЖ в 1-й группе свидетельствуют о перестройке внутренней структуры миофибрилл у пациентов с АГ. Также в 1-ой группе регистрировалось достоверное увеличение индекса объема левого предсердия, что не менее важно для изучения диастолической дисфункции ЛЖ. На основании полученных данных были определены типы ремоделирования ЛЖ в исследуемых группах. Из рис. 1 видно, что у пациентов 1-й группы преобладает концентрический тип ремоделирования ЛЖ – 21,4% и концентрическая ГЛЖ – 19,5%, но также встречается и эксцентрический тип ГЛЖ – 8,8%, во II же группе обследуемых регистрировалось лишь концентрическое ремоделирование ЛЖ у 5,9%, в контрольной группе ремоделирование ЛЖ не наблюдалось. В свою очередь, по данным импульсно-волновой допплерографии было выявлено, что некоторые показатели

Табл. 1. Основные клинические и эхокардиографические показатели

|

Показатель |

1-ая группа (n = 42) |

2-ая группа (n = 34) |

Контроль (n = 19) |

|

Возраст, лет |

44 ± 8,6 |

40,2 ± 7,2 |

38,8 ± 10,4 |

|

Систолическое АД, мм рт. ст. |

165,5 ± 13,4* |

135,2 ± 5,8 |

123,7 ± 5,9 |

|

Диастолическое АД, мм рт. ст. |

95,2 ± 4,7* |

82,5 ± 3,4 |

78,1 ± 4,4 |

|

МЖПд, мм |

10,1 ± 0,8* |

8,8 ± 0,4 |

7,7 ± 1,2 |

|

ЗСд, мм |

9,8 ± 0,6* |

9 ± 1,1 |

8,3 ± 1,0 |

|

КДР ЛЖ, мм |

48,9 ± 3,8* |

48,2 ± 2,2 |

46,2 ± 0,5 |

|

ИКДР, мм/м 2 |

24,6 ± 2,5 |

24,56 ± 2,4 |

24,11 ± 1,5 |

|

КСР ЛЖ, мм |

28,1 ± 2,7 |

27,2 ± 2,7 |

26 ± 3,2 |

|

КДО ЛЖ, мл |

107,3 ± 7,5* |

94,7 ± 8,6 |

89,6 ± 6,2 |

|

КСО ЛЖ, мл |

37,5 ± 4,1* |

29,2 ± 5,8 |

25,6 ± 4,8 |

|

ИММЛЖ, г /м2 |

89,1 ± 7,6* |

75,8 ± 9,3 |

65,4 ± 5,9 |

|

ОТС |

0,43 ± 0,2* |

0,37 ± 0,05* |

0,35 ± 0,03 |

|

ФВ,% |

67,8 ± 3,4 |

68,8 ± 3,9 |

70,4 ± 3,6 |

|

ФУ,% |

42,5 ± 3,1 |

43,4 ± 3,5 |

44,3 ± 3,8 |

|

ЛП, мм |

38,10 ± 4,35 |

36,88 ± 4,65 |

33,74 ± 4,69 |

|

ИЛП, мм/м2 |

18,9 ± 2,2 |

18,5 ± 2,4* |

17,5 ± 2,1 |

|

ОЛП, мл |

50,1 ± 9,7* |

48,1 ± 10,3 |

40,1 ± 5,4 |

|

ИОЛП, мл/м2 |

29,6 ± 3,9* |

24,1 ± 3,9 |

20,7 ± 2,39 |

Примечание: * – р < 0,05; МЖПд – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу; ЗСд – толщина задней стенки в диастолу;

КДР – конечный диастолический размер ЛЖ; ИКДР- индекс конечного диастолического размера ЛЖ; КСР – конечный систолический размер ЛЖ; ОТС –относительная толщина стенки; ФВ – фракция выброса ЛЖ; ФУ – фракция укорочения; ЛП – передне-задний размер левого предсердия; ИЛП – индекс размера левого предсердия; ОЛП – объем левого предсердия; ИОЛП – индекс объема левого предсердия.

Марсальская О.А., Никифоров В.С.

ИЗМЕНЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ И СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

25,00%

20,00%,

15,00%_

10,00%,

5,00%.

0,00%..

1-ая группа

5,9%

2-ая группа

Концентрическое ремоделирование ЛЖ

I ■ Концентрическая ГЛЖ

I ■ Эксцентрическая ГЛЖ

Рис. 1. Ремоделирование левого желудочка в 1-й и 2-й группах (р < 0,05)

диастолической функции (E, DT, E/A) значимо изменены не только в первой, но и во второй группе в сравнении с контролем (табл. 2). У пациентов II группы в сравнении с контролем длительность IVC и IVR не достигло уровня статистической значимости. В 1-й группе значения E, A, DT оказались значимо больше по сравнению с контролем. Таким образом, можно предположить, что релаксационная недостаточность характерна не только для лиц с АГ, но и появляется уже на ранних этапах перестройки миокарда при наличии факторов риска АГ.

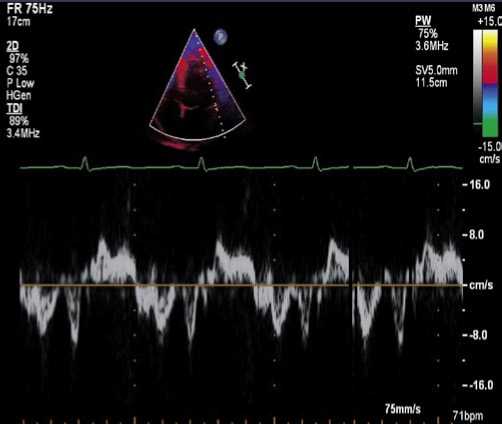

В нашем исследовании изучались значения пиковых скоростей движения ФКМК тканевой допплерографии во всех доступных отделах ЛЖ, которые представлены в таблице 3. В 1-й группе больных АГ систолическая скорость движения ФКМК достоверно снижено во всех частях (Sm). Соотношение Еm/Аm оказались достоверно ниже, чем в контроле, за счет снижения пика Еm и увеличения пика Аm, как при диастолической дисфункции ЛЖ (на рис. 2 и 3 диастолические пики Еm и Аm изображены ниже изолинии). Также на рис. 3 продемонстрировано снижение сегментарной систолической скорости при АГ (Sm-пик выше изолинии), по сравнению с нормой (рис. 2), в данном примере – это боковой отдел ЛЖ. Наблюдалась тенденция к увеличению соотношения Е/Еm. У больных 2-й группы отмечалась аналогичная тенденция, но различия между 1-й и 2-й группами выражались в том, что достоверное снижение систолической скорости движения (Sm) в заднем и нижнем отделах ФКМК, снижение Еm/Аm в нижнем отделе, а также увеличение Е/Еm в межжелудочковом, заднем, нижнем отделах не были выявлены. Известно, что величина Е/Еm позволяет оценивать конечное дастолическое давление ЛЖ.

Б. Амаржаргал и соавт. [1] также изучали данные тканевой допплерографии медиальной и латеральной частей ФКМК у лиц с АГ при этом было значимое снижении Sm медиальной части, по сравнению с Sm латеральной части, и более чем двукратное увеличение Е/Еm медиальной части, по сравнению с контролем, и полуторакратное, по сравнению с Е/Еm латеральной части. В исследовании Ю.А. Васюка и соавт. [3] также было продемонстрировано по данным тканевой допплерографии у больных

Табл. 2. Показатели диастолической функции ЛЖ по данным импульсноволновой допплерографии трансмитрального кровотока

|

Показатель |

1-ая группа (n = 42) |

2-ая группа (n = 34) |

Контроль (n = 19) |

|

E, см/с |

67,2 ± 3,4* |

74,5 ± 4,0* |

95,3 ± 6,7 |

|

A, см/с |

81,1 ± 4,6* |

57,0 ± 7,9 |

56,2 ± 10,8 |

|

DT, мс |

219,3 ± 14,8* |

193,0 ± 5,2* |

182,2 ± 6,1 |

|

IVR, мс |

91,7 ± 3,8* |

83,3 ± 7,7 |

80,4 ± 4,0 |

|

IVC, мс |

96,4 ± 3,9* |

94,3 ± 5,9 |

84,5 ± 7,3 |

|

E/A, отн. ед. |

0,9 ± 0,1* |

1,36 ± 0,04* |

1,5 ± 0,4 |

Примечание: * – р < 0,05; E – скорость трансмитрального кровотока в раннюю диастолу; A – скорость трансмитрального кровотока в раннюю диастолу; E/A – соотношение пиков диастолических скоростей трансмитрального кровотока; IVC – время изоволюметрического сокращения; IVR – время изоволюметрического расслабления.

Табл. 3. Показатели систолической и диастолической функции ЛЖ по данным тканевой и импульсноволновой допплерографии

|

Показатель |

1-ая Группа (n = 42) |

2-ая группа (n = 34) |

Контроль (n = 19) |

Боковой отдел

|

Sm, см/с |

9,43 ± 0,6* |

9,71 ± 0,9* |

13,0 ± 1,0 |

|

Em/Am, отн. ед. |

0,97 ± 0,61* |

1,24 ± 0,28* |

2,64 ± 0,25 |

|

E/Em, отн. ед. |

8,30 ± 0,11* |

7,20 ± 0,13* |

6,45 ± 0,27 |

|

Индекс Tei, отн. ед. |

0,36 ± 0,18* |

0,25 ± 0,09 |

0,23 ± 0,16 |

Межжелудочковый отдел

|

Sm, см/с |

8,24 ± 0,92* |

9,88 ± 0,51* |

11,58 ± 0,89 |

|

Em/Am, отн. ед. |

0,77 ± 0,22* |

0,94 ± 0,12* |

1,45 ± 0,04 |

|

E/Em, отн. ед. |

9,56 ± 0,55* |

8,76 ± 0,88 |

6,90 ± 0,61 |

Переднеперегородочный отдел

|

Sm, см/с |

6,86 ± 0,69* |

7,65 ± 0,98* |

11,21 ± 0,95 |

|

Em/Am, отн. ед. |

0,77 ± 0,39* |

0,99 ± 0,53* |

1,58 ± 0,59 |

|

E/Em, отн. ед. |

10,92 ± 0,72* |

9,17 ± 1,07* |

6,20 ± 0,97 |

Задний отдел

|

Sm, см/с |

7,26 ± 0,52* |

9,47 ± 0,91 |

10,68 ± 1,15 |

|

Em/Am, отн. ед. |

1,12 ± 0,13* |

1,60 ± 0,25* |

2,4 ± 0,18 |

|

E/Em, отн. ед. |

10,98 ± 1,52* |

9,85 ± 1,21 |

7,80 ± 1,03 |

Нижний отдел

|

Sm, см/с |

9,48 ± 0,52* |

9,79 ± 0,92 |

10,95 ± 0,88 |

|

Em/Am, отн. ед. |

0,87 ± 0,42* |

1,29 ± 0,05 |

1,76 ± 0,93 |

|

E/Em, отн. ед. |

9,37 ± 1,27* |

8,34 ± 2,82 |

6,87 ± 2,02 |

Передний отдел

|

Sm, см/с |

7,26 ± 1,98* |

8,06 ± 1,06* |

10,92 ± 1,03 |

|

Em/Am, отн. ед. |

0,89 ± 0,43* |

1,12 ± 0,54* |

1,92 ± 0,76 |

|

E/Em, отн. ед. |

11,82 ± 1,31* |

9,97 ± 0,92* |

6,92 ± 1,04 |

Примечание * – р < 0,05; Sm – систолическая скорость движения ФКМК; Em/Am – соотношение пиков диастолических скоростей тканевой допплерографии ФКМК; E/Em – соотношение раннедиастолических скоростей трансмитрального кровотока и тканевой допплерографии ФКМК.

АГ регионарные нарушения диастолической функции миокарда в виде значимого снижения пиковой скорости Еm в области межжелудочковой перегородки и боковой стенки ЛЖ, регистрировались нарушения не только диастолической, но и регионарной систолической функции миокарда, особенно в области нижней стенки еще до

Марсальская О.А., Никифоров В.С.

ИЗМЕНЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ И СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Рис. 2. Оценка движения фиброзного кольца митрального клапана в области бокового отдела левого желудочка с помощью тканевой допплерографии, норма (объяснение в тексте)

Рис. 3. Оценка движения фиброзного кольца митрального клапана в области бокового отдела левого желудочка с помощью тканевой допплерографии у пациента с артериальной гипертензией (объяснение в тексте)

структурно-геометрических изменений. По мнению ряда авторов [4] Е/Еm >10 в любой области митрального кольца может быть предиктором развития хронической сердечной недостаточности. В работах Su H.M. [9] и со-авт. показано, что увеличение индекса Tei коррелирует со степенью диастолической дисфункции, что также не противоречит нашим данным, которые демонстрируют значимое увеличение этого индекса в первой группе.

Данные наблюдения указывают на большую информативность показателей тканевой допплерографии для оценки диастолической и систолической функции ЛЖ у лиц как с АГ, так и с наличием факторов риска, без АГ.

Выводы

-

1. У работников ЖДТ с АГ отмечаются все типы ремоделирования миокарда, а у лиц с факторами риска АГ встречается только концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ.

-

2. У работников ЖДТ с артериальной гипертензией и у лиц с факторами риска, но без АГ по данным импульсно-волновой и тканевой допплерографии наблюдается нарушение диастолической функции ЛЖ.

-

3. У работников ЖДТ с АГ и у лиц с факторами риска, но без АГ показатели глобальной систолической функции сохранены. При этом у лиц с АГ выявляется значимое снижение систолической скорости движения во всех отделах фиброзного кольца митрального клапана; у лиц без АГ, но с факторами риска также происходит снижение систолической скорости движения фиброзного кольца митрального клапана, за исключением заднего и нижнего отделов.

-

4. У лиц с факторами риска АГ, даже при нормальных параметрах трансмитрального кровотока, регионарные нарушения диастолической функции миокарда выявляются еще до структурно-геометрической пере-

- стройки ЛЖ, а его ремоделирование ассоциируется с более выраженными нарушениями не только диастолической, но и регионарной систолической функции миокарда в виде снижения пиковой скорости Sm.

Список литературы Изменения диастолической и систолической функции миокарда у работников железнодорожного транспорта с артериальной гипертензией

- Амаржаргал Б. Тканевое допплеровское исследование продольного движения фиброзного кольца митрального клапана во время изоволюметрических фаз при гипертрофии миокарда левого желудочка/Б. Амаржаргал, С.Б. Ткаченко, Н.А. Мазур, Н.Ф.Берестень//Рациональная фармакотерапия в кардиологии. -2007. -№5. -С. 62-68.

- Беленков Ю.Н. Хроническая Сердечная недостаточность в России -опыт 25 лет: где мы находимся и куда должны идти?/Ю.Н. Беленков//Сердечная недостаточность. -2004. -Т.4, № 1. -С. 1-12.

- Васюк Ю.А. Тканевая допплерографии в ранней диагностике функциональных нарушений миокарда при артериальной гипертензии/Ю.А. Васюк, А.Б. Хадзегова, С.В. Иванова и др.//Рациональная фармакотерапия в кардиологии. -2008. -№ 1. -С. 39-43.

- Мареев В.Ю. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр)/В.Ю.Мареев, Ф.Т Агеев, Г.П. Арутюнов и др.//Журнал cердечная недостаточность. -2013. -Т.14, №7. -С. 379-472.

- Никифоров В.С. Неинвазивная оценка гемодинамики с помощью тканевой допплерографии/В.С. Никифоров, А.Р. Тютин, М.А. Палагутин, Н.А. Егорова, А.С. Свистов//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2011. -Т. 10. -№ 2. -С. 13-18.

- Bradford C.B.ECM remodeling in hypertensive heart disease/C. B. Bradford, K. Fujiwara, S. Lehoux//J. Clin. Invest. -2007. -Vol. 117. -№3. -P. 568-575.

- Lang R.M. Recommendations for chamber quantification/R.M. Lang, M. Bierig, R.B. Devereux et al.//Eur. J. Echocardiogr. -2006. -Vol. 7. -№2. -P. 79-108.

- Nagueh S.F. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography/S. F. Nagueh, C. P. Appleton, T. C. Gillebert et al.//European Journal of Echocardiography. -2009. -Vol. 10. -№2. -P.165-193.

- Su H.M. Differentiation of left ventricular diastolic dysfunction, identification of pseudonormal/restrictive mitral inflow pattern and determination of left ventricular filling pressure by Tei index obtained from tissue Doppler Echocardiography/H.M. Su, T.H. Lin, W.C. Voon et al.//Echocardiography. -2006. -Vol. 23. -№4. -Р. 287-294.

- Wong C.Y. Alterations of left ventricular myocardial characteristics associated with obesity/C. Y. Wong, T.O'Moore-Sullivan, R. Leano et al.//Circulation. -2004. -Vol. 110. -№19. -P. 3081-3087