Изменения кровотока в сосудах глаза при решетчатой форме периферических витреохориоретинальных дистрофий у студентов вузов г. Челябинска

Автор: Поздеева О.Г., Дулыба О.Р.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 21 (280), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучен характер нарушений гемодинамики в глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС) и в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) у студентов с решетчатой формой периферических витреохориоретинальных дистрофий (ПВХРД). Изменения были однотипными независимо от рефракции, как при эмметропии, так и при миопии всех степеней. Максимальное снижение параметров скорости кровотока выявлено в ЦАС и ЗКЦА, что свидетельствует об ишемии сетчатки.

Периферические витреохориоретинальные дистрофии, решетчатая дистрофия, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147152977

IDR: 147152977 | УДК: 617.72:617.73

Текст научной статьи Изменения кровотока в сосудах глаза при решетчатой форме периферических витреохориоретинальных дистрофий у студентов вузов г. Челябинска

В связи с вышеизложенным исследование особенностей глазной гемодинамики при решетчатой форме хориоретинальных дистрофий является актуальным.

Цель. Изучить особенности гемодинамики в глазной артерии (ГА), задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), центральной артерии сетчатки (ЦАС) у студентов вузов г. Челябинска с решетчатой формой ПВХРД.

Материал и методы. На базе офтальмологического центра «Патологии рефракции и лазерной хирургии» Челябинской городской клинической больницы № 2 (клиническая база кафедры офтальмологии ФП и ДПО ЧелГМА) за 2011 год обследован 41 (60 глаз) студент с решетчатой формой ПВХРД в возрасте 18–25 лет. Всего 12 мужчин и 29 женщин. Из них у 14 пациентов имела место эмметропия, у 11 – миопия слабой, у 9 – средней и у 7 – высокой степени. Среди них были выявлены дистрофии без разрывов сетчатки у 15 больных (23 глаза) и с разрывами у 26 больных (37 глаз). Группу контроля составили 10 (20 глаз) здоровых лиц того же возраста с аналогичными видами патологии рефракции.

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, включающее сбор анамнеза, визометрию, авторефрактометрию, тонометрию, обратную офтальмоскопию, офтальмоскопию с налобным офтальмоскопом Скепенса, биомикроскопию сетчатки с линзой Гольдмана, УЗИ глазного яблока.

Оценка гемодинамических параметров ГА, ЦАС и ЗКЦА производилась с помощью цветного допплеровского картирования на многоцелевой диагностической системе Vivid 3. Оценивали количественные показатели кровотока: максимальная систолическая скорость – Vmax, минимальная диастолическая скорость – Vmin, усредненная по времени скорость – Vmed в м/с, индекс периферического сопротивления Пурсело – RI, пульсаторный индекс Гослинга (PI).

Статистическую обработку результатов проводили с использованием прикладного пакета программы Statistica 7.0 (Stat Soft Inc.).

Результаты и обсуждение. Для оценки полученных результатов пациенты были разделены на группы в зависимости от длины переднезадней оси глаза (ПЗО). В 1-ю группу вошли пациенты с ПЗО 23,37 ± 0,52 мм, преимущественно с эмметропией и миопией слабой степени. Во 2-ю группу были включены пациенты с миопией средней и высокой степени и средней величиной ПЗО 26,41 ± 0,67 мм.

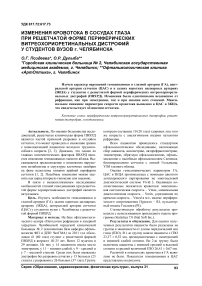

Различий в показателях кровотока в ГА выявлено не было. Показатели гемодинамики в ЦАС представлены на рисунке.

Проблемы здравоохранения

Характер кровотока в ЦАС при разной рефракции у пациентов с решетчатой формой ПВХРД: * P < 0,05 относительно группы контроля; ** P < 0,005 относительно группы контроля

Из рисунка следует, что выявленные изменения были однотипны во всех исследуемых группах. Отмечалось статистически значимое снижение V min и V med, что обусловило достоверное повышение индексов резистентности и пульсаторного.

В ЗКЦА нами диагностировано снижение всех скоростных параметров в группах пациентов с ПЗО 23,37 ± 0,52 мм и на парном глазу без дистрофии относительно контроля (V max 0,127 ± 0,01 м/с, V min 0,049 ± 0,013 м/с, V med 0,08 ± 0,013 м/с, RI 0,63 ± 0,01, PI 1,006 ± 0,04). Так, в 1-й исследуемой группе систолическая скорость кровотока составила 0,01 ± 0,02 м/с, диастолическая – 0,037 ± 0,015 м/с, усредненная по времени – 0,062 ± 0,017 м/с; на парных «здоровых» глазах – 0,1 ± 0,03, 0,031 ± 0,015, 0,059 ± 0,018 м/с соответственно. В группе парных глаз Vmed и Vmin изменены более значительно, что отразилось в статистически значимом повышении RI и PI (0,68 ± 0,11 и 1,196 ± 0,35). Показатели 2-й исследуемой группы не отличались от контрольной.

Для анализа показателей гемодинамики в сосудах глаза и орбиты при неосложненном и осложненном характере течения периферической дистрофии сетчатки мы разделили пациентов на следующие группы: 1-я группа – без разрывов в зоне дистрофии, 2-я – с разрывами. Сравнение производили с группой контроля и с парными «здоровыми» глазами. Так, анализ результатов в ГА определил значимое снижение максимальной, средней и минимальной скоростей только на парных глазах без дистрофии относительно контрольной группы.

Результаты исследования кровотока в ЦАС и ЗКЦА мы приводим в таблице.

Из анализа таблицы следует, что параметры гемодинамики в ЦАС имели особенности в обеих группах. Так, при неосложненном течении дистрофии сетчатки все скоростные показатели снижались равномерно, поэтому относительные величины (RI, PI) оставались неизменны. При осложненном течении отмечалась тенденция к нормализации Vmax на фоне достоверно низких Vmin и

Характер кровотока в ЦАС и ЗКЦА при неосложненном и осложненном характере течения решетчатой ПВХРД

|

Показатели |

1-я группа n = 23 |

2-я группа n = 37 |

Парный глаз n = 22 |

Контроль n = 20 |

|

|

и |

V max, м/с |

0,083 ± 0,025 * |

0,096 ± 0,035 |

0,086 ± 0,03 |

0,098 ± 0,011 |

|

V min, м/с |

0,024 ± 0,01* |

0,024 ± 0,015* |

0,022 ± 0,01* |

0,032 ± 0,008 |

|

|

V med, м/с |

0,044 ± 0,017** |

0,046 ± 0,02* |

0,043 ± 0,02** |

0,059 ± 0,008 |

|

|

RI |

0,71 ± 0,14 |

0,75 ± 0,11** |

0,76 ± 0,13* |

0,67 ± 0,02 |

|

|

PI |

1,4 ± 0,45 |

1,6 ± 0,56** |

1,58 ± 0,48** |

1,22 ± 0,1 |

|

|

< m |

V max, м/с |

0,1 ± 0,02** |

0,12 ± 0,03 |

0,1 ± 0,03** |

0,127 ± 0,01 |

|

V min, м/с |

0,036 ± 0,017* |

0,04 ± 0,16 |

0,031 ± 0,015* |

0,049 ± 0,013 |

|

|

V med, м/с |

0,061 ± 0,02** |

0,071 ± 0,017 |

0,059 ± 0,018** |

0,08 ± 0,013 |

|

|

RI |

0,66 ± 0,12 |

0,63 ± 0,14 |

0,68 ± 0,11* |

0,63 ± 0,01 |

|

|

PI |

1,18 ± 0,49 |

1,1 ± 0,53 |

1,196 ± 0,35* |

1,006 ± 0,04 |

|

* P < 0,05 относительно группы контроля, ** P < 0,01 относительно группы контроля.

Поздеева О.Г., Дулыба О.Р.

Изменения кровотока в сосудах глаза при решетчатой форме периферических витреохориоретинальных дистрофий…

Vmed. RI и PI были повышены. На парных «здоровых» глазах изменения соответствовали 2-й группе.

В ЗКЦА снижение Vmax, Vmin, Vmed относительно нормы выявлено у пациентов с неосложненным течением и на парных глазах. Изменения показателей в ЦАС в обеих исследуемых группах и в ЗКЦА в 1-й группе обусловили дефицит питания крайней периферии сетчатки, что, вероятно, вызвало ишемию этих зон.

Выводы

-

1. Максимальные изменения кровотока выявлены в ЦАС и ЗКЦА у пациентов с ПЗО 23,37 ± ± 0,52 мм и неосложненным течением решетчатой ПВХРД.

-

2. При осложненном течении, отличающимся наличием разрывов в зоне дистрофии, отмечена нормализация гемодинамики в ГА, ЗКЦА и систолической скорости кровотока в ЦАС, что доказы-

- вает роль механизмов реперфузии и реоксигенации в формировании осложнений.

Список литературы Изменения кровотока в сосудах глаза при решетчатой форме периферических витреохориоретинальных дистрофий у студентов вузов г. Челябинска

- Киселева, Т.Н. Ультразвуковые методы исследования кровотока в диагностике ишемических поражений глаза/Т.Н. Киселева//Вестн. офтальмологии. -2004. -№ 4. -С. 3-5.

- Поздеева, О.Г. Периферические витреохориоретинальные дистрофии у лиц молодого возраста: особенности клиники, диагностика, патогенез, комплексное лечение: дис.... д-ра мед. наук/О.Г. Поздеева. -М., 2005.

- Периферические витреохориоретинальные дистрофии и профилактика отслойки сетчатки/Е.О. Саксонова, Г.Ю. Захарова, Л.А. Платова и др.//Актуальные вопросы патологии сетчатой оболочки и зрительного нерва: Респ. сб. науч. тр. -М., 1982. -С. 144-152.