Изменения меж- и внутриполушарной связности у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при обструктивном апноэ сна

Автор: Орлова А.А., Агальцов М.В., Киселев А.Р., Журавлев М.О., Драпкина О.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 4 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ меры синхронизации электроэнцефалографических (ЭЭГ) сигналов у пациентов с сердечно-сосудистой патологией и при различных степенях тяжести обструктивного апноэ сна (ОАС). Материал и методы. Проанализировано 133 полисомнографических записей пациентов кардиологического профиля. Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от индекса апноэ — гипопноэ (ИАГ). На основе метода вейвлетной бикогерентности по записям полисомнографии независимо рассчитывался уровень связности электрической активности головного мозга между всеми парами ЭЭГ-каналов за всю общую продолжительность ночной записи.

Сердечно-сосудистые заболевания, обструктивное апноэ сна, полисомнография, вейвлет-анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149148647

IDR: 149148647 | DOI: 10.15275/ssmj419

Текст научной статьи Изменения меж- и внутриполушарной связности у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при обструктивном апноэ сна

EDN: INQZPV

1 Введение. Обструктивное апноэ сна (ОАС) — это наиболее распространенное нарушение дыхания во сне, характеризующееся повторяющимися эпизодами прекращения дыхания или существенного уменьшения дыхательного потока при сохранении дыхательных усилий в результате коллапса верхних дыхательных путей. Как правило, эпизод апноэ сопровождается снижением насыщения крови кислородом и/или электроэнцефалографической (ЭЭГ) активацией [1].

Интерметтирующая гипоксемия приводит к активации провоспалительных цитокинов и эндотелиальной дисфункции, а перепады внутригрудного давления и гиперактивация симпатической системы увеличивают нагрузку давлением [2], поэтому некоторые сердечно-сосудистые заболевания ассоциированы с ОАС, такие как артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность [3].

Для оценки структурных и функциональных изменений у пациентов с ОАС применяются различные методы, один из которых — количественный электроэнцефалографический анализ полисомно-графических записей, в частности, оценка меры синхронизации между ЭЭГ-каналами [4, 5], рассчитанная с помощью методов нелинейной физики. Синхронизация ЭЭГ-активности может указывать на межнейрональную функциональную связь в головном мозге (ГМ) и ее нарушение при той или иной патологии [6].

По результатам ранее проведенных исследований мера межполушарной синхронизации снижается у пациентов с ОАС по сравнению со здоровыми, в то же время мера внутриполушарной синхронизации избирательно увеличивается [7–9]. Однако данная закономерность не была изучена на когорте пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, часто сопутствующими ОАС.

Цель — анализ меры синхронизации ЭЭГ-сигна-лов у пациентов с сердечно-сосудистой патологией при различных степенях тяжести ОАС.

Материал и методы. Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации и получило одобрение независимого этического комитета ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России (выписка из протокола 02-03/22 от 17.03.2022); ото всех участников исследования получено информированное согласие.

Исследование выполнено на основе 133 по-лисомнографических записей пациентов кардиологического профиля, получавших стационарное или амбулаторное лечение в ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России. В исследование включали пациентов от 18 до 75 лет с жалобами на нарушение ночного сна/дневную

сонливость, согласившихся принять участие в исследовании. Критериями невключения были возраст пациента старше 75 лет и наличие сопутствующих заболеваний нервной системы и когнитивных нарушений, потенциально влияющих на качество записи ночной полисомнографии (болезнь Паркинсона, последствия острого нарушения мозгового кровообращения, эпилепсия, указание в анамнезе на повторные черепно-мозговые травмы и др.). Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от индекса апноэ — гипопноэ (ИАГ), определяющего степень тяжести ОАС: ИАГ>50 эпизодов в час (эп/ч) ( n =23), 20<ИАГ<50 эп/ч ( n =48), 10<ИАГ<20 эп/ч ( n =13), ИАГ<10 эп/ч ( n =49). Клиническая характеристика групп представлена в таблице.

Всем пациентам проведено комплексное ночное исследование сна с использованием стационарного полисомнографа COMETplus Grass Technologies (Astro-Med Inc., США). Монтаж полисомнограммы включал запись электроокулограммы, шести каналов ЭЭГ (О2, О1, С4, С3, F3, F4), электромиограммы подбородка, электрокардиограммы, храпа, дыхательного потока, движения грудной клетки и брюшной стенки, движений ног. Отдельно в виде цифровых значений представлялась частота пульса, сатурация и положение тела в пространстве. Каждая запись анализировалась экспертом в области медицины сна с целью создания итогового протокола исследования и заключения о степени тяжести нарушений дыхания во сне.

По ночным записям каналов ЭЭГ полисомнографии независимо рассчитывался уровень связности электрической активности ГМ между всеми парами ЭЭГ-каналов за всю общую продолжительность ночной записи. Уровень синхронизации рассчитывался для каждого из 14 частотных диапазонов: ∆ f 1 [0,2; 1,0], ∆ f 2 [0,8; 1,6], ∆ f 3 [1,0; 2,0], ∆ f 4 [1,0; 4,0], ∆ f 5 [4,0; 6,0], ∆ f 6 [4,0; 8,0], ∆ f 7 [6,0; 8,0], ∆ f 8 [8,0; 10,0], ∆ f 9 [8,0; 12,0], ∆ f 10 [10,0; 12,0], ∆ f 11 [12,0; 14,0], ∆ f 12 [12,0; 20,0], ∆ f 13 [20,0; 30,0], ∆ f 14 [30,0; 40,0] Гц.

Для оценки связности ЭЭГ-сигналов использовался метод, основанный на расчете вейвлетной бикогерентности. Данная методика заключается в оценке комплексных коэффициентов непрерывного вейвлет-преобразования для каждого канала ЭЭГ и последующем вычислении коэффициента взаимной синхронизации двух сигналов ЭЭГ между собой. Значение коэффициента синхронизации принимает значение от 0 до 1, которое характеризует степень, или меру синхронизации исследуемых сигналов в заданный момент времени и на определенной частоте. Чем более синхронизированную или схожую в определенном частотном диапазоне динамику демонстрирует определенная пара сигналов, тем ближе значение коэффициента синхронизации к 1, и наоборот. Подробно данный метод рассмотрен в более ранней работе коллектива [9]. Соответственно, чем выше величина синхронизации, тем сильнее связность между рассматриваемой парой каналов ЭЭГ.

Клиническая характеристика групп

|

Параметр |

ИАГ, эп/ч |

p |

|||

|

>50 ( n =23) |

20≤ИАГ≤50 ( n =48) |

10≤ИАГ≤20 ( n =13) |

<10( n =49) |

||

|

Гипертоническая болезнь, стадия, % I |

4,3 |

14,6 |

23,1 |

28,6 |

|

|

II |

30,4 |

31,3 |

7,7 |

14,3 |

|

|

III |

56,5 |

47,9 |

61,5 |

20,4 |

<0,001 |

|

Нарушения ритма |

29,6 |

25,0 |

16,7 |

40,8 |

|

|

сердца, % |

|||||

|

Возраст, лет |

56,2 [51,9; 60,6] |

59,2 [56,0; 62,3] |

56,4 [47,8; 65,0] |

47,6 [43,5; 51,7] |

|

|

Сахарный диабет |

26,1 |

22,9 |

23,1 |

14,3 |

0,615 |

|

2-го типа, % |

|||||

|

Женский пол, % |

30,4 |

31,3 |

38,5 |

42,9 |

0,620 |

|

Курение, % |

4,3 |

16,7 |

15,4 |

6,1 |

0,215 |

|

Индекс массы тела, |

|||||

|

кг/м2 |

38,3 [32,7; 43,9] |

32,7 [30,5; 34,9] |

32,5 [29,5; 35,4] |

28,6 [25,9; 31,4] |

0,001 |

|

Общий холестерин, |

5,3 [4,0; 6,6] |

5,0 [4,6; 5,5] |

5,3 [4,5; 6,0] |

5,2 [4,6; 5,7] |

0,941 |

|

ммоль/л |

|||||

Отметим, что в работе M. Zhuravlev и соавт. [9] для пациентов fourth с апноэ и практически здоровых участников ночных исследований сна было продемонстрировано, что вариабельность меры синхронизации, оцениваемой на базе вейвлетной бикогерентности, для различных стадий и в течение всей продолжительности сна невелика. Следуя данной логике, в настоящей работе изучена синхронизация электрической активности ГМ в группах пациентов с различной тяжестью обструктивного апноэ сна, зарегистрированная за всю продолжительность ночной записи сна.

Статистический анализ полученных данных проводили в программах SPSS и Statistica. Количественные показатели представлены в виде среднего или медианы и межквартильного размаха. Для качественных параметров указаны доли в процентах от общего числа наблюдений в группе. Достоверность отличий между различными группами оценивалась с использованием критерия Манна — Уитни

[10], при p <0,05 отличия считались статистически значимыми. При проведении множественных сравнений учитывали поправку Бонферрони [11], отличия считали статистически значимыми при p <0,012.

Результаты. Превалирующим диагнозом пациентов всех групп была гипертоническая болезнь (см. таблицу). В группе пациентов с низкой степенью тяжестью ОАС или его отсутствием (ИАГ<10 эп/ч) частота встречаемости гипертонической болезни была наименьшей, при этом частота нарушений ритма сердца — наибольшей. Пациенты этой группы были моложе и реже страдали сахарным диабетом 2-го типа. С увеличением ИАГ наблюдалась тенденция к увеличению ИМТ в группах.

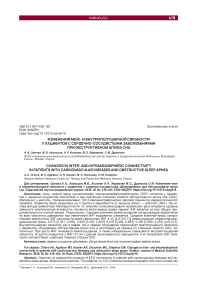

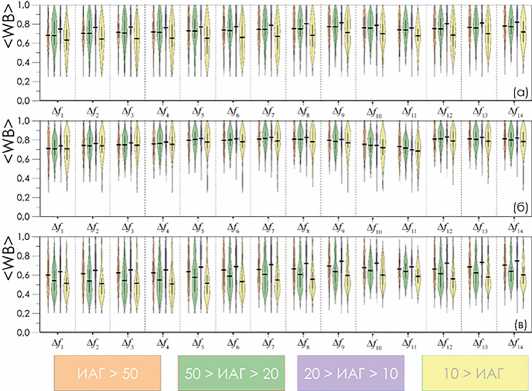

Средние значения меры вейвлетной бикогерентности, то есть синхронизации для каждой из рассматриваемых групп пациентов в заданных диапазонах частот для всех пар каналов, представлены наглядно. Рис. 1 представляет собой характеристики межполушарной синхронизации симметрично расположенных

Рис. 1. Средние значения меры синхронизации, оцениваемые для симметричных затылочных (O2–O1) ( а ), центральных (С4-С3) ( б ) и фронтальных (F4-F3) ( в ) ЭЭГ-сигналов, представленные для различных групп пациентов в зависимости от тяжести нарушений дыхания во сне. Горизонтальная черная линия демонстрирует среднее значение распределения для каждой из группы пациентов. Здесь и далее на рис. 3, 4 цвета соотвествуют значениям ИАГ: оранжевый >50 эп/ч; зеленый 20<ИАГ<50 эп/ч; фиолетовый 10<ИАГ<20 эп/ч; желтый <10 эп/ч

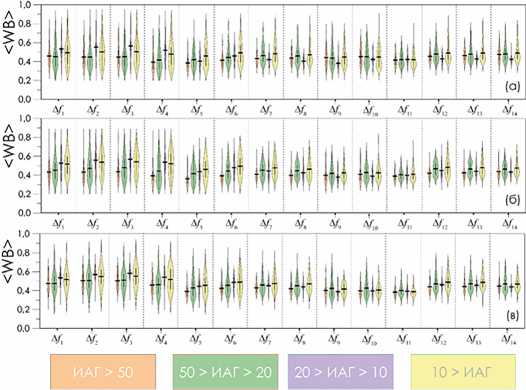

Рис. 2. Схема расположения ЭЭГ-электродов каналов О2–О1, С4–С3 и F4–F3. Сравниваемые каналы схематично изображены на рис. 2. Рис. 3 и 4 посвящены анализу связности ЭЭГ активности внутри правого и левого полушария соответственно.

Результаты исследования продемонстрировали, что среднее значение межполушарной синхронизации практически на всех частотных диапазонах при увеличении степени выраженности синдрома апноэ выраженно снижается: при росте количества эпизодов апноэ в час уровень связности в электрической активности ГМ уменьшается. Однако эта закономерность нарушается для группы пациентов № 3, характеризуемых ИАГ в диапазоне 10-20 эп/ч. Например, в наиболее низкочастотном диапазоне ∆ f 1 эта группа пациентов демонстрирует максимальное значение меры связности между каналами O2– O1, C4–C3 и F4–F3 аналогично диапазонам ∆ f 2–4 . Средние значения меры синхронизации затылочных ЭЭГ-сигналов по мере увеличения ИАГ в ∆ f 6

демонстрируют обратнопропорциональный тренд: 0,472 [0,391; 0,585], 0,439 [0,402; 0,509], 0,418 [0,384; 0,483], 0,395 [0,359; 0,433] ( р =0,012).

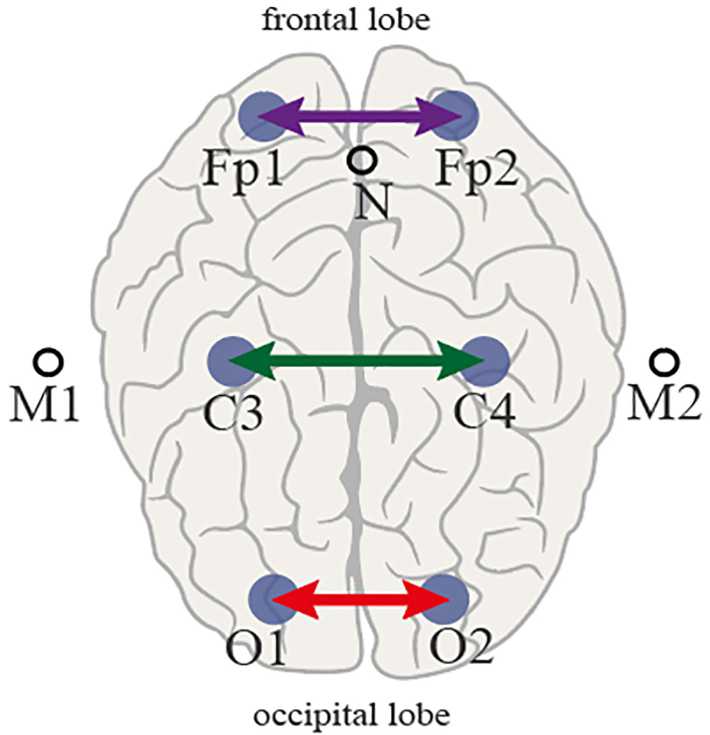

Картина правополушарной связности электрической активности ГМ представлена на рис. 3. Вну-триполушарная связность как в левом, так и правом полушариях превосходит межполушарную связность у пациентов, страдающих обструктивным апноэ сна.

При рассмотрении связи О2–С4 внутри правого полушария обращает на себя внимание крайняя близость характеристик групп пациентов, характеризуемых уровнем апноэ 20-50 и более 50 эп/ч, значимо отличающихся от групп с более низкими значениями ИАГ. При снижении ИАГ до 10-20 эп/ч уровень связности существенно увеличивался. Интересно, что при минимальном значении ИАГ (менее 10 эп/ч) уровень связности в данных отведениях значительно снижался. В отведениях C4–F4 и O2–F4 средняя связность, рассчитанная для групп пациентов с ИАГ более 50 эп/ч и менее 10 эп/ч, находится на одном уровне, меньшем, чем для двух других групп пациентов.

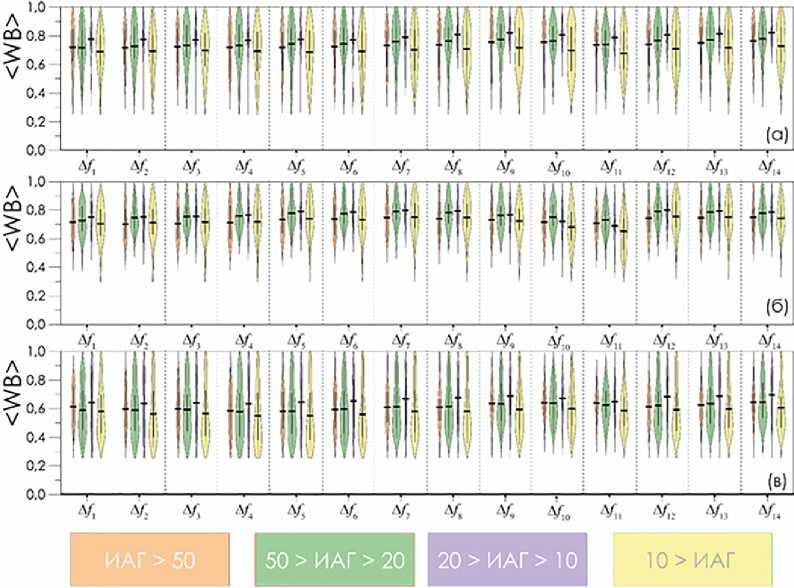

Левое полушарие (рис. 4) также демонстрирует минимальные значения связности в группе пациентов с ИАГ менее 10 эп/ч, а максимальные величины связности для пациентов с чуть большим количеством эпизодов апноэ (от 10 до 20 эп/ч). В то же время существенно бóльшие величины ИАГ — от 20 и от 50 эп/ч — значимо изменяют связность только в отведении О1–F3 (рис. 3, в ). Заметим, что значение вейвлетной бикогерентности для данной пары ЭЭГ-отведений в группе с ИАГ, превышающей 50 эп/ч, сравнимо со значениями в группе с ИАГ в диапазоне 10-20 эп/ч. Например, для диапазона частот A f 2 среднее значение связности составляет около 0,61 и 0,64 в группах с ИАГ >50 и 10-20 эп/ч соответственно ( р =0,008). Кроме того, связность для пары отведений С3–F3 минимально изменяется во всех четырех группах, значительно варьируясь только в одном диапазоне частот — ∆ f 11 , снижаясь в среднем от 0,71 в группе с ИАГ более 50 эп/ч до 0,63 к группе с ИАГ менее 10 эп/ч ( р =0,874).

Таким образом, проведенный анализ изменений в связности электрической активности ГМ у пациентов с апноэ демонстрирует, что при разном ИАГ изменение происходят неоднородно и нелинейно.

Рис. 3. Средние значения меры синхронизации, оцениваемые для ЭЭГ-сигналов, расположенных в правом полушарии головного мозга ( а ) O2-C4, ( б ) C4-F4, ( в ) O2-F4, представленные для различных групп пациентов в зависимости от тяжести нарушений дыхания во сне

Рис. 4. Средние значения меры синхронизации, оцениваемые для ЭЭГ-сигналов, расположенных в левом полушарии головного мозга ( а ) O1-C3, ( б ) C3-F3, ( в ) O1-F3, представленные для различных групп пациентов в зависимости от тяжести нарушений дыхания во сне

Характеристики синхронизации для симметричных ЭЭГ каналов в областях низких частот в группах пациентов с ИАГ>50 и 10-20 эп/ч статистически значимо различаются ( p <0,012). Остальные описанные качественные изменения, хотя и достаточно значительны, их количественная оценка затруднительна и достоверность различий с добавлением оценки Бонферрони по многогрупповому различию оказывается недостаточной для достоверного разделения различных групп ( p <0,012).

Обсуждение. Как было показано ранее, у пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний [9] уровень межполушарной связности электрической активности ГМ между симметричными отведениями у пациентов с обструктивным апноэ сна снижается. Выявленная тенденция сохраняется и в группе пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Данная тенденция усугубляется с ростом количества эпизодов апноэ. Несколько выделяется группа пациентов с минимальным количеством эпизодов апноэ. Как показывает анализ клинической характеристики групп, пациенты с ИАГ менее 10 эп/ч были статистически значимо моложе, имели более низкий ИМТ. При этом уровень межполушарной синхронизации в этой группе демонстрирует снижение по сравнению с группой ИАГ 10-20 эп/ч в различных диапазонах частот ЭЭГ. Такая динамика показателя межполушарной синхронизации, вероятно, связана с существенными нарушениями в характеристиках кардиоваскулярной системы, наблюдающейся у этой группы. В частности, более 40% пациентов данной группы демонстрировали клинически значимые нарушения сердечного ритма. Таким образом, несмотря на молодой возраст, пациенты с ИАГ менее 10 эп/ч уже страдали сердечно-сосудистой патологией, проявляющейся нарушениями сердечного ритма различной этиологии, и при проведении полисомнографии у них были выявлены нарушения дыхания во сне, возможно, ухудшающие течение основного заболевания. Можно предположить, что к снижению межполушарной связности электрической активности ГМ приводят не только нарушения нормального дыхательного ритма, но и нарушения сердечного ритма, как в группе больных с ИАГ менее 10 эп/ч. Однако данная гипотеза требует дальнейшего изучения.

Внутриполушарная синхронизация существенно менее выраженно реагирует на выраженность апноэ в группах пациентов. Видимое отличие демонстрирует центральное отведение C3–F3 в левом полушарии в области мю-частотного диапазона (12– 14 Гц). Здесь средняя мера связности увеличивается с ростом количества эпизодов апноэ. В целом данный факт повторяет ранее полученные результаты, показавшие рост связности или меры синхронизации в левом полушарии у пациентов с апноэ по сравнению с данными практически здоровых добровольцев [9].

Изменения в электрической активности ГМ у пациентов с ОАС по результатам количественного и качественного анализа ЭЭГ, могут быть обусловлены различными патофизиологическими механизмами. Гипоксемия, наблюдаемая у больных при обструктивном апноэ сна, препятствует нормальному отдыху и восстановительным процессам сна, что вызывает химическое и/или структурное повреждение клеток ГМ [12]. Сегодня на базе визуализационных и функциональных МРТ исследований доказано, что ГМ пациентов, страдающих обструктивным апноэ, характеризуется уменьшением объема серого и белого вещества, нарушением активности белого вещества в состоянии покоя [13, 14].

Таким образом, оценка изменений в связности электрической активности ГМ у пациентов, страдающих обструктивным апноэ сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонической болезнью и нарушениями сердечного ритма, может стать дополнительным инструментом независимой оценки патофизиологических изменений, происходящих в центральной нервной системе пациента. Устойчивость этих характеристик на протяжении всей ночи позволяет надеяться на возможность разработки системы независимых маркеров нарушения/измене-ния меры связности в электрической активности ГМ пациентов и во время бодрствования для детекции степени выраженности обструктивного апноэ сна.

Заключение. Показано, что при росте ИАГ в среднем снижается межполушарная, а также повышается внутриполушарная связность. В то же время в группе пациентов с ИАГ<10 эп/ч данная закономерность нарушается, и их показатели связности электрической активности ГМ соответствуют наиболее тяжелым случаям апноэ. Возможно, это связано с более высокой частотой встречаемости нарушений ритма сердца (более 40%) в данной группе пациентов.

Работа выполнена в рамках государственного задания «Разработка алгоритмов распознавания маркеров нарушений дыхания во сне у пациентов с различными формами сердечно-сосудистой патологии» (№122013100209-5), выполняемой в ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России в 2022–2024 гг.

Вклад авторов. Авторы внесли эквивалентный вклад в написание статьи.