Изменения озера Чаны и окружающих ландшафтов во второй половине голоцена

Автор: Жилич С.В., Рудая Н.А., Назарова Л.Б., Палагушкина О.В., Кривоногов С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Оз. Чаны - одно из самых больших в России, его расположение в узкой полосе смены трех природных зон делает его уникальным природным архивом изменения природных обстановок. Известно, что за два века наблюдений площадь озера менялась от 15 до 1,5 тыс. км 2 и что существуют режимы колебания уровня воды каждые 30-40 лет. Время появления Чанов связывают с окончанием ледникового периода ок. 12 тыс. л.н., а раннеголоценовые озерные отложения отсутствуют из-за пересыхания в оптимум голоцена и эрозии. Но детальная история происхождения и развития озера не известна. Нами проведено комплексное исследование керна донных отложений оз. Чаны (Ярковский плес) методами радиоуглеродного датирования, седиментологического, палинологического, хирономидного и диатомового анализов. Это позволило наиболее полно реконструировать этапы развития озера, условия осадконакопления, развитие ландшафтов и изменения климата. Установленно, что Ярковский плес оз. Чаны образовался сначала как неглубокий болотистый олиготрофный водоем ок. 10 тыс. л.н. Приблизительно 3,6 тыс. л.н. произошла смена условий: озеро превратилось в мелководный, слабосоленый, эвтрофный водоем с большим количеством макрофитов. В интервале 3,6-3,4 тыс. л.н. вокруг озера произрастал сосновый лес; климат, вероятно, был чуть холоднее современного. Начиная с 3,4 тыс. л.н. распространились березовые колки. После 2 тыс. л.н. озеро стало глубже. В период 1-0,5 тыс. л.н. в регионе была распространена лесостепь с крупными массивами березовых колков, озеро оставалось неглубоким, эвтрофным, слабосоленым. После 0,5 тыс. л.н. увеличилась глубина и соленость озера, климат стал холоднее, а вокруг озера распространились остепненные луга, отражающие современное остепнение.

Озеро чаны, донные отложения, палинологический анализ, диатомовый анализ, хирономидный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522220

IDR: 14522220 | УДК: 913(56)

Текст научной статьи Изменения озера Чаны и окружающих ландшафтов во второй половине голоцена

Чановская озерная система занимает центральную часть Барабинской равнины в южной части Обь-Иртышского междуречья Западной Сибири. В регионе на протяжении 300 км с севера на юг наблюдается смена природных зон и ландшафтов: тайги и верховых болот в Васю-ганье, лесостепей, гривного и озерного рельефа в Барабе и увалистых степей в Кулунде. Разнообразие зональных, геоморфологических, климатических и биологических факторов делает озера Чановской системы ценными природными архивами, хранящими информацию о развитии самого озера и об изменениях природных обстановок вокруг него.

Чаны – крупнейшее озеро Западно-Сибирской равнины и самое большое бессточное озеро России. Оно состоит из нескольких частей: Казанцевско-Таганского, Чиняхинского, Ярковского, Юдинского плесов и оз. Малые Чаны, соединенного с ним протокой. Средняя глубина оз. Чаны – ок. 2 м, максимальная – 6 м. Питание озера происходит за счет атмосферных осадков, собираемых в основном двумя реками – Каргат и Чулым. Площадь озера в последние 50 лет находится в пределах 1,5–2 тыс. км2, но, по представлениям предшествующих исследователей, сильно варьировала в прошлом. В конце XVIII – начале XIX в. Чаны предположительно занимали площадь 10–15 тыс. км2 [Шнитников, 1982]. Колебания водного режима Чанов каждые 30–40 лет проходят две фазы (многоводную и маловодную) и зависят от режима атмосферных засух. Время появления Чанов связывают с окончанием ледникового периода и формированием постледниковых ландшафтов ок. 12 тыс. л.н., а отсутствие раннеголоценовых озерных отложений объясняется предположением, что озеро пересыхало в оптимум голоцена и более ранние осадки под- верглись эрозии [Орлова, 1990]. Современная растительность соответствует лесостепной зоне, доминируют остепненные луга и луговые степи с вкраплением осиново-березовых колков [Ко-ролюк, Киприянова, 2005]. Современный климат резко континентальный, средние температуры июля 18,3 °С, января –19,7 °С, годовой уровень осадков – ок. 400 мм.

Керн донных отложений оз. Чаны (Ярковский плес) получен в 2008 г. и исследован комплексом методов: радиоуглеродное датирование (KIGAM, Корея; Beta Analytic Inc., США), седиментологический (ИГМ СО РАН), палинологический (ИАЭТ СО РАН), хирономидный (Потсдамский университет, ФРГ) и диатомовый (Казанский федеральный университет) анализы. Это позволило наиболее полно реконструировать этапы развития озера, условия осадконакопления, развитие ландшафтов и изменения климата.

Седиментологический анализ включал определение влажности осадков и содержания водорастворимых солей и карбонатов (растворением образцов в соляной кислоте); оценку количества органического вещества (прокаливанием при 450 °С) и песчаной фракции (отмучиванием в воде).

Визуально и по соотношению компонентов выделено три слоя разного происхождения.

Слой I (325–275 см). Подстилающие лессовидные суглинки с довольно высоким содержанием карбонатов (20 % от сухого веса) и малым содержанием органики (10 %).

Слой II (275–200 см). Озерный суглинок черноватого цвета. В основании слоя пик карбонатов (до 75 %), затем до конца слоя содержание карбонатов примерно соответствует их концентрации в подстилающих лессах, незначительно повышаясь. Содержание органического вещества остается низким.

Слой III (200–0 см). Озерный суглинок серого цвета. В слое наблюдается тренд к повышению содержания карбонатов от 20 до 40 % и органического вещества от 10 до 20 %. В нижней части слоя (200–145 см) – высокая опесчаненность и видны раковины остракод. В интервале 80–60 см резкое повышение карбонатности, до 60 %.

Содержание песка в осадках сильно варьирует и отражает динамику водной среды – интенсивность поставки крупного терригенного материала, вымываемого из лессовидных суглинков, что может интерпретироваться как изменения площади водной поверхности и уровня озера. В лессовидных суглинках среднее содержание песка – ок. 10 %; в слое II – ок. 15 %; в нижней части слоя III – около 30 % и сильно варьирует; в верхней части слоя III – менее 5 %. Таким образом, слой II формировался в водоеме средней водности (уровень ниже, чем сейчас), низ слоя III в интервале 200–145 см – в мелководном водоеме, а верх слоя III – в глубоководном водоеме, таком, как сейчас.

Возраст отложений определен по шести радиоуглеродным датам, калиброванным в Calib 7.1. Наиболее древняя дата с глубины 223 см указывает на возраст 5,8 тыс. л.н., а построенная возрастная модель позволяет предполагать возраст оз. Чаны не менее 10 тыс. лет. Нижняя граница слоя III имеет возраст 3,6 тыс. л.н.

Палинологический, хирономидный и диатомовый анализы выполнены для слоя III (0–200 см) и характеризуют временной интервал 0–3,6 тыс. л.н.

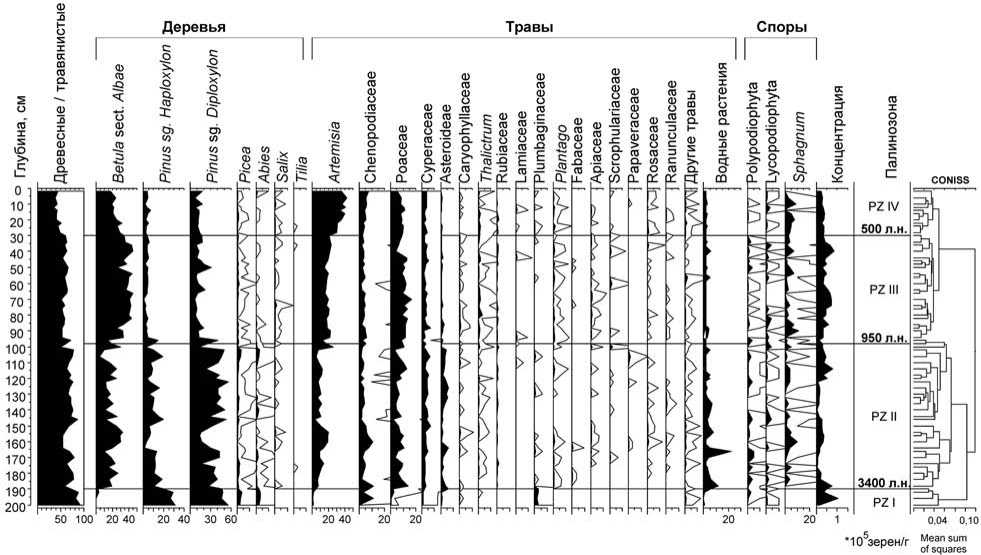

Палинологическим методом исследовано 65 образцов. Обработка проводилась по методике для озерных отложений; готовые препараты изучались под микроскопом с увеличением ×400. Результаты представлены на спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 1). Выделены четыре палинозо-ны (PZ).

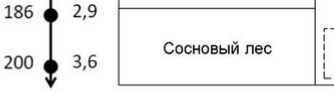

PZI (200–186 см; 3,6–3,4 тыс. л.н.). Преобладает древесная пыльца с доминированием сосен, пыльца березы отсутствует. Среди травянистых преобладают маревые и астровые.

PZII (186–102 см; 3,4-0.95 тыс. л.н.). Доля травянистых увеличивается, среди древесных преобладает сосна обыкновенная, появляется пыльца березы, доля пыльцы кедра значительно снижается. Среди трав увеличиваются доли полыни, злаков, осок.

PZIII (102–30 см; 0.95–0.5 тыс. л.н.). В этой зоне резко увеличивается доля пыльцы березы и сокращается доля сосны, практически исчезают кедр, ель и пихта. Среди травянистых резко увеличиваются доли полыни, злаков, разнотравья.

PZIV (30–0 см; 0.5–0 тыс. л.н.). Доминируют травы, а доля пыльцы березы уменьшается. Возрастает количество маревых и полыни.

На хирономидный анализ отобрано 17 образцов, пробоподготовка проводилась по стандартным методикам. Определено всего 26 таксонов. Методом главных компонент выделены две зоны (HZ).

HZI (196–95 см; 3.5–0.9 тыс. л.н.). Высокое разнообразие хирономидной фауны, характер-

Рис. 1. Упрощенная спорово-пыльцевая диаграмма отложений Ярковского плеса оз. Чаны.

ное в основном для теплых эвтрофных условий литоральной зоны c крупными водными растениями. На глубине 130 см обнаружено большое количество Psectrocladius flavus -type, таксона связываемого с литоральной зоной и водными растениями, а также с условиями повышенной кислотности. К концу зоны увеличивается содержание таксонов, характерных для умеренных температурных условий.

HZII (95–0 см; 0.9–0 тыс. л.н.). Для зоны характерно меньшее обилие таксонов. Обнаруженные таксоны в основном связывают с глубоководной областью теплого и эвтрофного озера. К середине зоны увеличивается содержание таксона Cladotanytarsus mancus -type, толерантного к кислой и солоноватой воде, но к концу зоны оно уменьшается. В верхних слоях керна (6 см) обнаружен Chironomus anthracinus -type, который имеет более низкий температурный оптимум и может свидетельствовать о некотором похолодании климата.

На диатомовый анализ отобрано 35 проб донных отложений; пробоподготовка проводилась методом водяной бани. Постоянные препараты готовились с использованием высокопреломляющей смолы Naphrax и изучались с помощью светового микроскопа в иммерсионной среде. Подсчет створок проводился по параллельным трансектам до

300 шт. Определено 27 таксонов диатомей. В интервале 130–0 см количество видов изменяется от 1 до 11, а в интервале глубин 200-130 см диатомовые водоросли отсутствуют.

Анализ видового состава и представленности диатомовых по горизонтам исследования позволяет выделить две стратиграфические зоны (DZ).

DZI (130–40 см; 1.6–0.6 тыс. л.н.) отражает начальные стадии развития мелководного водоема с более низкими значениями минерализации по сравнению с современностью. В пределах зоны четко прослеживаются два периода обводнения – в пробе с глубин 112–122 см и на глубине 78 см, которые сопровождались монодоминированием индифферентного к солености бентосного вида Campylodiscus clypeus. Снижение минерализации в результате обводнения становилось толчком для последующего увеличения числа видов, индифферентных к солености.

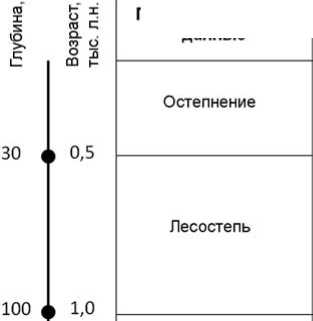

DZII (40–0 см; 0.6–0 тыс. л.н.) свойственно большее число галофильных и мезогалобных планктонных и планктонно-бентосных видов, что отражает увеличение солености и глубины озера. Обобщенная реконструкция по палинологическим, хирономидным и диатомовым данным представлена на рис. 2.

Таким образом, нами была реконструирована история развития Ярковского плеса оз. Чаны

5 о

Палинологические данные

Личинки хирономид

IПохолодание

Увеличение солёноспГ

Более глубокий эвтрофный водоем

Диатомовые водоросли

Более глубокий и соленый водоем

Высокий уровень воды 0,8 тыс. л.н.

Мелководный слабосоленый водоем

Мелководный эвтрофный водоем с большим количеством водных растений

Высокий уровень воды

1,4 тыс. л.н.

Распространяются березовые колки

Температуры чуть ниже современных

Рис. 2. Изменения оз. Чаны и окружающих его ландшафтов во второй половине голоцена, реконструированные палинологическим, хирономидным и диатомовым методами.

по комплексу седиментологических и палеонтологических методов. Ярковский плес образовался как неглубокий, болотистый водоем ок. 10 тыс. л. н. Условия осадконакопления в озере не менялись до 3.6 тыс. л.н., после этого озеро вступило с глубоководную фазу своего развития. В мелководный этап существования Ярковского плеса этот водоем был слабосоленым, заросшим большим количеством водных растений-макрофитов. В глубоководный этап озеро стало более соленым, увеличилось содержание органического вещества. В начале глубоководного периода (3.6–3.4 тыс. л. н.) вокруг озера произрастал хвойный лес из сосны, кедра и пихты. Пыльцевые и хирономидные сообщества дают возможность предположить сухой и холодный климат, вероятно чуть холоднее современного. После 3.4 тыс. л.н. в регионе распространяются березовые колки, роль хвойных ослабевает; вероятно, граница зоны тайги отступает к северу. После 2 тыс. л.н. гидрологический режим Ярковского плеса не был постоянным, так как зафиксированы периоды обводнения (1.4 и 0.8 тыс. л.н.) и период низкого уровня воды (ок. 1 тыс. л.н.). В период 1–0.5 тыс. л.н. в районе озера доминировала лесостепная растительность с крупными массивами березовых колков. И только в последние 500 лет в растительности вокруг озера стали преобладать степные элементы, уменьшилось количество березы; по-видимому, климат становился суше и холоднее, а граница южной степи продвинулась на север.

Список литературы Изменения озера Чаны и окружающих ландшафтов во второй половине голоцена

- Королюк А. Ю., Киприянова Л. М. Растительные сообщества Центральной Барабы (район озера Чаны)//Сиб. экол. журн. -2005. -Т. 12, № 2. -С. 193-200.

- Орлова Л. А. Голоцен Барабы. Стратиграфия и радиоуглеродная хронология. -Новосибирск: Наука, 1990. -128 с.

- Шнитников А. В. История бассейна в эпоху позднего голоцена и историческое время//Пульсирующее озеро Чаны. -Л.: Наука, 1982. -С. 25-33.