Изменения природной среды и влияние на нее человека в окрестностях г. Коломны в железном веке и средневековье (по данным палинологического анализа)

Автор: Алешинская А.С., Спиридонова Е.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 213, 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327930

IDR: 14327930

Текст статьи Изменения природной среды и влияние на нее человека в окрестностях г. Коломны в железном веке и средневековье (по данным палинологического анализа)

Сказание... Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей матери. Отдел рукописей РГБ. Ф. 98. № 637.

Спицын А.А., 1905. Владимирские курганы И ИАК. Вып. 15. СПб.

Успенская А.В., 1993. Березовецкий могильник Х-ХП вв. // Средневековые древности Восточной Европы. М. (Тр. ГИМ).

Шмелева М.Н., 1948. Типы народной одежды украинцев Закарпатской обл. И СЭ. № 2.

Ханенко В.И., Ханенко Б.И., 1902. Древности Приднепровья. Киев. Вып. V.

Dekowna М., Stattlerowna Е., 1961. Wczesnosredniowieczny skarb srebmy z sejkowic pow.

Gostynin // Biblioteka archeologiczna. Wroclaw; Warszawa; Krakow. T. 14.

PoulikJ., Chropovsky B., 1985. Velka Morava. Bratislava.

PadojKoeuh Б., 1969. Накит кот срба. Београд.

Zoll-Adamikowa Н., Dekowna М., Nosek Е.-М., 1999. The Early Mediaeval Hoard. Warszawa.

A.C. Алешинская, E.A. Спиридонова

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ЧЕЛОВЕКА В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. КОЛОМНЫ В ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (по данным палинологического анализа)1

Заселение и хозяйственное освоение обширной территории Волго-Окского междуречья началось с древнейших времен. За последние три тысячи лет произошло интенсивное освоение новых территорий, значительное совершенствование хозяйственной деятельности человека, часто связанное с изменением ее структуры, способов ведения хозяйства, и в целом с перестройкой ландшафтных особенностей региона.

Вместе с тем, динамика природных процессов на протяжении многих эпох была изучена слабо и поэтому новые палинологические материалы, получен- ные для очень близкого к нам времени - железного века, представляют несомненный интерес.

Учитывая активное вмешательство человека в окружающую среду на этом этапе и трансформации природных геосистем, при исследованиях археологических памятников данного времени необходимо постоянное разграничение особенностей состава зонального типа растительности и антропогенной составляющей. Кроме этого, задачи сегодняшнего дня требуют более детальной расшифровки условий внешней среды железного века. При исследовании памятников широко использовался комплексный подход, хотя степень изученности и хронологическая полнота имеющихся памятников пока очень различны.

На территории Верхней Волги наиболее представительным объектом явился памятник Еськи в окрестностях с. Еськи Бежецкого р-на Тверской обл., где группой исследователей под руководством А.Е. Леонтьева были вскрыты культурные слои неолита, энеолита, бронзы, железного века и средневековья. Довольно много археологических памятников железного века в ближнем Подмосковье и в Москве. На берегу Москвы-реки находится Дьяково городище времени раннего железного века, экологическая информация по которому до недавнего времени была наиболее полной (Рунова, Крейке, 1985).

В самое последнее время открыто несколько памятников железного века в пределах широтного участка течения р. Оки. Это - Протопоповское городище и Городищи, Воротынск, Настасьино. По поселению Настасьино удалось получить наиболее протяженную по времени картину изменения природной среды и выявить особенности хозяйственной деятельности человека. Значение полученного материала очень важно для установления макросдвигов в динамике растительного покрова и колебаниях климата не только в бассейне р. Оки, но и на территории всего Волго-Окского междуречья.

Поселение Настасьино - памятник эпохи бронзы, железного века и средневековья - расположено в Коломенском р-не Московской области в 20 км на северо-восток от пос. Городищи, около д. Настасьино на р. Северке, притоке р. Москвы. Оно было открыто в 1997 г. при строительстве новой шоссейной дороги на Рязань. В 1999 г. здесь начались интенсивные археологические раскопки под руководством А.В. Энговатовой2. Работы осуществлялись большим коллективом разных специалистов, и в настоящий момент собран большой фактический материал, который дает возможность достаточно подробно восстановить условия внешней среды и хозяйственной деятельности людей, живших на этом поселении.

В течение полевого сезона 1999 г. на поселении Настасьино было исследовано 7 разрезов, отобранных в различных частях памятника: разрез 1 - квадраты Б-9 и Б-7; разрез 3 - квадрат 13-3; раскоп 1 в пределах селища - квадрат И-1; разрез 2 - квадрат 7. Эти разрезы дают представление об общей стратиграфии поселения, а также уточняют особенности строения отдельных стерильных литологических горизонтов и культурных слоев. Сопоставление некоторых слоев производилось по ископаемому материалу из траншей 1 и 2. Всего на палинологический анализ отобрано 92 образца.

В 2000 г. работы на памятнике продолжены, и основное внимание было уделено изучению оборонительных сооружений вокруг городища.

Для получения наиболее полного представления об общей стратиграфии памятника первоначально было изучено два разреза. Как показал анализ имеющегося материала, наиболее сложное строение культурных археологических слоев, а также наибольшее количество литологических разностей представлено в разрезе 1.

Разрез 1 был заложен в квадрате Б-9 и вскрыл сверху вниз:

0.00-0.03 м - пахотный слой (11)

0.03-0.35 м - темно-серая супесь с обломками известняка и мелких обломков кирпича, в основании слоя встречаются находки древнерусской керамики (10)

0.35-0.45 м - светло-серый пепел (9)

0.45-0.51м- коричневая супесь с мелкими корешками (редуцированная почва) (8)

0.51-0.52 м - светло-серый алеврит (зола) (7)

0.52-0.54 м - темно-серый алеврит, обогащенный углем (6)

0.54—0.55 м - алеврит палево-коричневый, рыхлый, возможно с примесью золы и мелкого карбонатного материала в виде гравийных зерен (5)

0.55-0.57 м - слой, аналогичный слою б (4)

0.57-0.66 м - слой, аналогичный слою 5 (3)

0.66-0.73 м - коричневато-темно-серая супесь, более темная, чем нижележащая почва, с находками дьяковской керамики (2)

0.73-0.85 м - супесь темно-коричневая, гумусированная (погребенная почва) (16)

0.85-0.95 м - супесь коричневато-темно-серая, слабо гумусированная, с пятнами карбонатов (?) (нижняя часть погребенной луговой почвы) (1а)

По разрезу отобрано 19 образцов на палинологический анализ. Образцы отбирались очень детально, в наиболее хорошо сохранившихся, ненарушенных частях памятника. Кроме этого, для наиболее полного представления о характере культурного слоя дьяковской культуры по слою 5 дополнительно отобраны 2 образца в квадрате Б-7, где этот слой был более мощным и имел более темную окраску.

Все образцы содержали большое количество пыльцы и спор хорошей сохранности.

На основании проведенных исследований в данном разрезе выделяется 11 спорово-пыльцевых комплексов, которые сменяют друг друга очень постепенно или резко. Это в совокупности с другими признаками дает возможность фиксировать перерывы в осадконакоплении.

Второй изученный разрез (разрез 3) был описан и исследован в другой части поселения, где оказалась хорошо выражена погребенная почва, на которую пришли люди железного века. Кроме того, слои средневекового времени здесь оказались более широко представлены.

Разрез 3 был заложен в квадрате 13-3 и вскрыл сверху вниз:

0.00-0.05 м - пахотный слой (7)

0.05-0.20 м - супесь темно-серая с обломками кирпича (6)

0.20-0.25 м - супесь темно-серая, рыхлая, с крошкой известняка и редкой крошкой кирпича (5)

0.25-0.40 м - супесь темно-серая, рыхлая, с известняком (4)

0.40-0.42 м - супесь темно-серая гумусированная (3)

0.42-0.45 м - супесь темно-серая, гумусированная со следами оглеения - погребенная почва (2)

0.45-0.55 м - супесь коричневато-серая - погребенная почва (1)

По разрезу из каждого литологического горизонта было отобрано 10 образцов на палинологический анализ. Все образцы содержали большое количество пыльцы и спор хорошей сохранности, иногда встречались отдельные минерализованные зерна. В образцах также присутствовало много других органических остатков, в том числе угольки и кусочки истлевшей древесины.

На основании проведенных исследований в данном разрезе выделяются семь спорово-пыльцевых комплексов.

В результате сопоставления данных палинологических исследований, полученных по двум разрезам, выделены 15 палинологических зон, которые характеризуют постепенные изменения растительности бассейна р. Оки в эпоху бронзы, железном веке и средневековье (табл. 1).

Первые три палинологические зоны характеризуют растительный покров эпохи бронзы.

На первом этапе (1 палинологическая зона - сосна с участием березы и незначительным участием ели), который выделяется по обоим разрезам (I спорово-пыльцевые комплексы). В разрезе 1 эта палинозона прослеживается в слоях погребенной почвы 1а 16, в разрезе 3 - также в слое погребенной почвы 1.

В спектрах 1 палинозоны отмечается преобладание пыльцы древесных пород, среди которых доминирует сосна. Эта порода имеет очень широкий диапазон экологической приспособляемости и лучше других переносит сухие периоды. Судя по диаграмме, сверху вниз фиксируется сокращение площадей, занятых под лесом. Помимо сосны отмечается присутствие березы и таких широколиственных пород, как вяз и в меньшей степени - липа. На открытых пространствах развивалась типично луговая растительность, представленная, помимо злаков, большим количеством различного по составу разнотравья. Радиоуглеродная датировка, полученная по разрезу 1 составила 2630 ± 140 л.н.3

При сравнении полученных результатов анализа с имеющимися материалами по стоянкам Ивановское IV, Наумово, разрезам на Половецко-Купанском болоте и ряду других объектов данный исследованный этап, скорее всего, связан по времени образования с ксеротермическим интервалом и отвечает эпохе бронзы для этой территории.

2 палинологическая зона (береза, сосна с незначительным участием широколиственных пород) охарактеризована по разрезу 3 (II спорово-пыльцевой комплекс) и выделяется в том же слое погребенной почвы 1. В общем составе спектров этой зоны характерно заметное увеличение содержания пыльцы травянистых растений (до 53%). Количество пыльцы древесных пород и спор соответственно уменьшается до 25% и 22%.

Среди древесных пород до 49% повышается доля пыльцы березы. Пыльца сосны составляет всего 24%. Пыльца широколиственных пород представлена только липой (Tilia) (14%). Данные показатели, бесспорно, свидетельствуют о

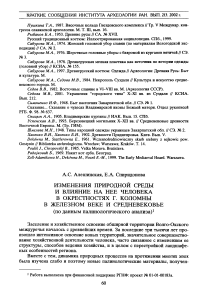

Таблица 1. Корреляция разрезов по данным палинологического анализа и особенности хозяйственного использования территории вблизи поселения Настасьино

|

Культуры |

Культурные слои |

Датировки по 14С |

Палинологические зоны |

Настасьино |

Особенности хозяйственного использования территории |

|||||||

|

Разрез 1 |

Разрез 3 |

Изменение состояния пахотного клина |

Рас-шире-ние лугов |

Зараста ние пашни сорняками |

Зараста ние кустарником |

Увеличение площади лесов |

||||||

|

Уменьшение |

Стабильность |

Увеличение |

||||||||||

|

СРЕД- ВЕКО-ВЬЕ ДЬЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА |

Сосна с участием ели, березы 15 VIII и широколиственных пород |

|||||||||||

|

Сосна с участием березы, ели 14 VII и единично широколиственных пород |

||||||||||||

|

Сосна с участием березы 13 XI VI |

||||||||||||

|

Сосна с участием широко- 12 X лиственных пород и березы |

||||||||||||

|

Сосна, широколиственные 11 IX породы |

||||||||||||

|

Сосна с участием березы и 10 VIII V незначительным участием широколиственных пород Сосна с участием широко- 9 VII лиственных пород и березы Сосна с участием широко- 8 VI лиственных пород |

||||||||||||

3. КСИ А РАН Вып. 213

III 1920 ±90 Широколиственные породы 7V*

1950 ±40 с участием сосны и березы ______________

1960 ±120 Широколиственные породы, 6IV*

ЭПОХА БРОНЗЫ

береза, сосна

|

п |

2090±30 2090 ±70 |

Широколиственные породы с 5 участием березы и незначительным участием сосны и ольхи |

III* |

||

|

I |

2240±70 2390±150 |

Береза с участием широко- 4 лиственных пород и ольхи |

II* |

IV |

|

Сосна, береза с незначитель- 3III ным участием широколиственных пород и ели

Береза, сосна с незначитель- 2II ным участием широколист -венных пород________________________________

2630 ± 140 Сосна с участием березы и 1 I* I незначительным участием ели

* Звездочкой отмечены спорово-пыльцовые комплексы, для которых получены радиоуглеродные датировки.

том, что в то время, когда происходило формирование данной палинозоны, человек оказывал существенное влияние на окружающую среду. Это проявилось как в уничтожении части лесов вокруг поселения, так и в обустройстве угодий под поля, а затем под посевы зерновых культур. Все эти процессы получили отражение в составе палинологического спектра. Так, в общем составе резко сократилась роль пыльцы древесных пород. Основным эдификатором леса стала береза, чаще образующая вторичные, производные леса. И наконец, помимо пыльцы культурных злаков и сорняков, сопутствующих посевам (василек голубой, или посевной - Centaurea cyanus, присутствует пыльца иван-чая, связанного чаще всего с пожарищами. Нельзя также не отметить наличие такого сорняка, как подорожник (Plantago), появление которого часто связывают с жизнедеятельностью людей на поселении.

-

3 палинологическая зона (сосна, береза с незначительным участием широколиственных пород и ели) выделяется в слое 2 погребенной почвы в разрезе 3 (Ш спорово-пыльцевой комплекс). Насколько можно судить о характере растительного покрова в период формирования этой толщи, то по сравнению с предыдущим этапом наблюдается ряд изменений. Это проявилось как в составе естественных группировок в растительном покрове, так и локальных составляющих спектров, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Отмечается большая общая облесенность территории и смена эдификатора леса. Основной лесообразующей породой становится сосна, и в меньшей степени - береза.

По характеру состава спектра травянистых растений, можно предположить, что площади, занятые под полями, уменьшились или вообще отсутствовали. Кроме того, не исключен и тот факт, что люди дьяковской культуры, поселившись на данной территории, также способствовали изменению первоначального спектра слагающих видов. На это может указывать присутствие угольков на границе слоя, а также высокий процент участия пыльцы иван-чая на этом же уровне. Скорее всего это было время обустройства людей дьяковской культуры на новом месте, тем более, что близкая ситуация выявлена и по разрезу 1.

Формирование описанных выше комплексов происходило в более сухую и теплую фазу развития растительности. Выявленные изменения в составе спектров этого этапа, возможно, были связаны не только с незначительными изменениями климата, но и с различным влиянием человека на природную среду.

Следующие семь палинологических зон характеризуют природную среду времени существования на данном поселении дьяковской культуры.

-

4 палинологическая зона (береза с участием широколиственных пород и ольхи), описана по разрезам 1 (П спорово-пыльцевой комплекс) и 3 (IV спорово-пыльцевой комплекс). В разрезе 1 эта зона прослеживается в слое погребенной почвы 16 и слое 2 с находками керамики дьяковской культуры. В разрезе 3 эта палинозона выделяется в слое 3 темно-серой гумусированной супеси.

В целом это этап формирования I культурного слоя дьяковской культуры. Возраст этой зоны по данным радиоуглеродного анализа составляет 2240 ± 70 л.н., 2390 ± 150 л.н.

Характер палинологических спектров данного комплекса очень своеобразен. Это определяется не только составом пыльцы древесных пород, но и травянистых растений.

В это время получили развитие островные березовые леса с большим участием липы, дуба и вяза. Резко увеличивается количество липы. Возможно, это обусловлено ее порослевым происхождением, связанным с интенсивным характером вырубок, в том числе и этой породы.

Таким образом, здесь, в отличие от предыдущего этапа, на близлежащей территории заметно сократилась роль лесных насаждений, а открытые пространства стали господствующими в ландшафте окружающей территории. Об этом свидетельствует увеличение до 54-63% содержания пыльцы травянистых растений. В то же время количество пыльцы древесных пород и спор соответственно уменьшается до 27-33% и 10-13%.

Данный процесс, по-видимому, обусловлен не только естественными процессами остепнения данной территории, но и значительным преобразованием местности человеком дьяковской культуры. Это предположение подтверждается составом пыльцы травянистых растений. Вероятно, человек, поселившись здесь, начинал сводить леса, и на вырубках и пожарищах поселялся в большом количестве иван-чай (семейство кипрейных), а затем - сорняки семейства крестоцветных и из рода полыней. В течение этого этапа продолжается обустройство территории человеком. Только в его конце увеличивается роль злаков и, в первую очередь, их культурных видов. Преобразование площадей, занятых пахотными угодьями практически заканчивается (табл. 1).

-

5 палинологическая зона (широколиственные породы с участием березы и незначительным участием сосны и ольхи) выделяется в слое 3 из разреза Л (Ш спорово-пыльцевой комплекс). Этот слой представлен палево-коричневым алевритом с примесью золы и карбонатных зерен. Абсолютный возраст составляет 2090 ± 30, 2090 ± 70 л.н.

Этот этап отражает некоторое потепление климата, выразившееся в дальнейшем уменьшении общей облесенности окружающей территории, в увеличении роли широколиственных пород, особенно липы. В спорово-пыльцевых спектрах пыльца широколиственных пород составляет в сумме 39^4-2%, причем 33-38% приходится на пыльцу липы. Возможно, что участки леса около поселения были нарушены при выпасе скота. В результате этого, по сравнению с предыдущим этапом, популяция дуба оказалась ослабленной и подавленной в процессе естественного возобновления мощным развитием подлеска из липовой поросли. Разрастание подлеска, скорее всего, привело к смене коренного древостоя с дубом на производный - чисто липовый. Открытые пространства были образованы не только лугами, но и полями, засеянными злаковыми культурами. Косвенным указанием на существование пахотного клина в окрестностях поселения является присутствие в палинологических спектрах пахотных сорняков, представленных различными видами горца и крестоцветных.

-

6 палинологическая зона (широколиственные породы, береза, сосна) также описана по разрезу 1 (IV спорово-пыльцевой комплекс). Она прослеживается в слоях 4 и 6 темно-серого алеврита с углем. Радиоуглеродная датировка, полученная для этой зоны составляет 1960 ±120 л.н.

Лесные формации данной палинозоны имели, по-видимому, более сложное строение. Здесь помимо лесов, образованных широколиственными породами, появляются сосняки различного состава, где в древостое помимо сосны присутствуют ель и береза, а также возможно постоянное присутствие широколиственных пород.

Климат, скорее всего, изменился в сторону некоторого похолодания, на что указывает не только увеличение пыльцы древесных пород в общем составе, но и существенное участие сосны, ели и уменьшение роли широколиственных пород. Вместе с тем нельзя не отметить, что вновь увеличивается роль дубрав.

Травяной покров лугов очень разнообразен. В спорово-пыльцовых спектрах этой палинозоны помимо большого количества пыльцы семейства цикориевых (Cichoriaceae) (10-26%) встречается пыльца таких семейств, как крестоцветные (Brassicaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), бобовые (Fabaceae), сложноцветные (Asteraceae), губоцветные (Lamiaceae), а также пыльца подорожника (Plantago), горца (Polygonum) и малины/ежевики (Rubus). В образце 10 отмечена пыльца прибрежно-водного растения рогоза (Турка). Увеличивается содержание пыльцы злаков (до 30%), среди которых постоянно присутствуют культурные злаки.

-

7 палинологическая зона (широколиственные породы с участием сосны и березы) охарактеризована по разрезу 1 и выделяется в слое 8, который представлен редуцированной почвой в виде коричневой супеси с большим количеством мелких корешков (V спорово-пыльцевой комплекс). Абсолютный возраст этой палинозоны по данным 14С составляет 1920 ± 90, 1950 ± 40 л.н. По сравнению с предыдущим этапом здесь прослеживается незначительное увеличение общей облесенности территории, хотя открытые пространства по-прежнему являются господствующими в ландшафте. Основные массивы леса были образованы липой с примесью сосны и мелколиственных пород.

Одной из особенностей данного интервала является очень значительная роль злаковых в посевах. Эта черта еще отчетливее проявилась в составе спектров этой же погребенной почвы, но прослеженной по квадрату Б-7 (образцы 20, 21). Здесь участие злаков среди пыльцы травянистых растений возрастает до 75-83% и роль культурных злаков также велика.

Вместе с тем, луговая растительность сохранялась в округе поселения, и ее состав был достаточно разнообразен. Основу травостоя представляло мезофильное разнотравье.

Принимая во внимание все сказанное выше, можно считать, что данный этап, по-видимому, отражает период времени, связанный с формированием третьего культурного слоя дьяковской культуры. Он характеризуется максимальным вовлечением в севооборот земель вокруг поселения. Только в конце данного интервала произошло сокращение пахотных угодий, что более отчетливо проявилось в составе спорово-пыльцевых спектров уже следующей зоны.

-

8 палинологическая зона (сосна с участием широколиственных пород) выделена также по слою 8 из разреза 1 (VI спорово-пыльцевой комплекс).

Это был период некоторого похолодания климата и значительного сокращения пахотного клина. Возможно, новые данные позволят определить причину этого явления, связанного или с общим упадком данного этапа дьяковской культуры, или с возросшей ролью скотоводства в хозяйстве. Косвенно на это может указывать очень разнообразный состав лугового разнотравья вокруг поселения и уменьшение лесных сообществ в ландшафте окружающей территории.

По сравнению с предыдущим этапом здесь, судя по характеру спектра, значительно шире распространена в древостое сосна.

-

9 палинологическая зона (сосна с участием широколиственных пород и березы) охарактеризована по разрезу 1 (VII спорово-пыльцевой комплекс). Она прослеживается в слое 9 светло-серого пепла. Представляется целесообразным

специальное петрографическое изучение этого слоя, так как под микроскопом постоянно встречаются стекловидные частицы различного размера, генезис которых необходимо определить.

Характер растительного покрова, исходя из данных палинологического анализа, близок к предыдущей палинозоне, хотя облесенность территории несколько выше.

В спорово-пыльцевых спектрах по-прежнему высоким остается содержание пыльцы сосны (48%) и широколиственных пород (27%), которые представлены липой и дубом. При этом также немного увеличивается количество пыльцы березы (19%).

-

10 палинологическая зона (сосна с участием березы и широколиственных пород) представлена в разрезе 1 в слое 9 (VIII спорово-пыльцевой комплекс) и в разрезе 3 в слое 4 темно-серой супеси с известняком (V спорово-пыльцевой комплекс).

Формирование данного комплекса происходило в несколько иных условиях, чем на предыдущем этапе. Возможно, частично произошло нарушение этого литологического слоя в более позднее средневековое время. Так, здесь, в отличие от всех предыдущих спектров, значительно ниже процент участия липы, но больше сосны, березы и ели.

Следующая, 11 палинологическая зона (сосна, широколиственные породы) отделена от предыдущей палинозоны перерывом и характеризует, как и все последующие зоны, развитие растительности в средневековье. Эта палинозона выделена по разрезу 1 в слое 10 с находками древнерусской керамики (IX спорово-пыльцевой комплекс).

Данный этап можно рассматривать как период значительной перестройки растительного покрова окружающей поселение территории. По-видимому, это преобразование было обусловлено, в первую очередь, климатическими условиями, связанными с похолоданием. Наибольшее развитие получают сосновые леса с примесью широколиственных пород, таких как липа и дуб. В пределах безлесных территорий пахотный клин, вероятно, согосподствовал с лугами. В основном это были разнотравные луга, в составе которых было больше всего растений семейства сложноцветных, цикориевых и крестоцветных. Среди культурных растений, помимо злаков, присутствует лен, содержание пыльцы которого в спектрах составляет 8%.

-

12 палинологическая зона (сосна с участием широколиственных пород и березы) также выделена в слое 10 из разреза 1 (X спорово-пыльцевой комплекс).

Описанный интервал времени связан с дальнейшим преобразованием растительного покрова в окрестностях поселения. Для этого этапа характерно максимальное сведение лесов на близком расстоянии от места отбора проб. Об этом свидетельствует очень низкое содержание пыльцы древесных пород, в то время как пыльца травянистых растений составляет 64%. В группе древесных пород отмечается увеличение до 51% содержания пыльцы сосны и сокращение до 23% количества пыльцы широколиственных пород. Исходя из этого, можно предположить, что в составе оставшихся лесных сообществ еще больше возросла роль сосняков, тогда как значение элементов широколиственного леса сократилось. Кроме того, здесь отмечается менее пропорциональное соотношение между луговой растительностью и пахотными угодьями. Отчетливо прослеживается увеличение площадей, подготавливаемых под пашню, что в спектрах фиксируется увеличением роли полыней и появлением иван-чая, которые произрастали на участках вырубок и пожарищ.

-

13 палинологическая зона (сосна с участием березы) описана по разрезам 1 (XI спорово-пыльцевой комплекс) и 3 (VI спорово-пыльцевой комплекс). В разрезе 1 она прослеживается в слоях 10 и 11, а в разрезе 3 - в слоях 4, 5 и 6, которые представлены темно-серой супесью с известняком и обломками кирпича.

Судя по составу спектров, в это время происходило постепенное увеличение общей облесенности территории, и дальнейшее замещение широколиственных сообществ из липы и дуба сосной и березой. Центральное место среди лесных массивов занимали сосняки, в состав которых могли входить ель, береза, а из широколиственных пород только липа, и то в наиболее благоприятных в отношении рельефа и почв условиях.

Все это может свидетельствовать о довольно значительном похолодании климата. Помимо этого подобные изменения, возможно, были обусловлены и уменьшением влияния человека на природную среду, связанным с сокращением площадей под пахотными угодьями. В это время, судя по составу спектров травянистых растений, наблюдалось наиболее пропорциональное соотношение между луговой растительностью и пахотным клином, что могло способствовать устойчивому плодородию почв.

-

14 палинологическая зона (сосна с незначительным участием ели и березы) выделена по разрезу 3 (VII спорово-пыльцевой комплекс) в слое 6 темно-серой супеси с обломками кирпича.

На данном этапе наблюдалось дальнейшее увеличение лесных массивов в ландшафте данной территории, хотя состав древесных пород по существу не изменился. Основной фон по-прежнему создавался сосновыми лесами с участием ели, березы и иногда липы. Основное отличие связано с соотношением лугов и пахотных угодий вокруг поселения. Площади, занятые пашнями сильно сократились. На это указывает не только резкое уменьшение количества пыльцы злаков среди травянистых растений, но и значительное увеличение количества сорняков из семейств цикориевых и гречишных. Скорее всего, здесь получил отражение какой-то неблагоприятный этап в жизни людей на данном поселении.

-

15 палинологическая зона (сосна с участием ели и незначительным участием березы) охарактеризована по пахотному слою 7 в разрезе 3 (VTII споровопыльцевой комплекс).

Исходя из особенностей данного палинологического спектра, видно, что об-лесенность окружающей поселение территории стала максимальной на протяжении всего изученного периода. Вместе с тем, говорить о значительных климатических изменениях на этом, последнем, этапе, по-видимому, не приходится, так как состав и структура лесных сообществ близка к предыдущему периоду. Произошедшие изменения в составе спектра, скорее всего, связаны с уменьшением хозяйственного воздействия человека на окружающую среду.

Таким образом, была реконструирована динамика развития растительности вблизи поселения Настасьино в эпоху бронзы, во время существования дьяковской культуры и, по крайней мере, двух временных срезов в течение средневековья. Кроме того, надо отметить, что в двух изученных разрезах 1 и 3 представлены различные по возрасту интервалы средневековой эпохи (табл. 1).

В результате проведенных исследований по разрезам 1 и 3, удалось изучить последовательные смены ландшафтной обстановки в течение ксеротермического этапа эпохи бронзы, когда происходило изменение ландшафтов от сосновых лесов с участием березы и широколиственных пород до открытых луговых пространств, где существовали березовые колки с участием широколиственных пород.

Как показали данные палинологического анализа, жизнь людей - носителей дьяковской культуры - началась на этой территории с того, что они занялись частичным сведением леса и обустройством пахотных угодий. Всего удалось выделить этапы трех культурных слоев дьяковской культуры.

I культурный слой выделяется по двум разрезам и приурочен к прослою погребенной почвы с абсолютным возрастом 2240 ± 90, 2390 ±150 л.н. Это был период максимального сведения лесов. Господствующими формациями являлись березовые леса с участием липы, вяза, дуба. Открытые пространства в основном были образованы лугами, и только в конце формирования слоя определилась небольшая роль пахотного клина.

II культурный слой образовался в период времени, когда климатические условия были наиболее теплыми. Облесенность территории была минимальна. В лесах господствовала липа, а другие породы образовали только небольшую примесь. Открытые пространства почти в равной степени были заняты лугами и пашнями. По данным радиоуглеродного датирования возраст этого этапа составляет I960 ± 120 л.н.

/// культурный слой формировался в чуть более прохладных климатических условиях по сравнению с предыдущим этапом. Абсолютные датировки, полученные для этого слоя составили 1950 ± 40, 1920 ± 90 л.н. Среди древесных пород помимо липы заметно увеличилась роль сосны, хотя общая облесенность иногда даже несколько уменьшалась. Для этого слоя характерна самая большая площадь пахотного клина. В палинологических спектрах помимо пыльцы культурных злаков, которые только здесь господствуют среди пыльцы травянистых растений, единично появляется пыльца льна. По-види-мому, это было время максимального антропогенного воздействия на природную среду, когда выявленные палинологические спектры больше всего отличались от их зонального типа.

Выше в разрезах прослеживается толща отложений, связанная со средневековым культурным слоем. Данные палинологического анализа свидетельствуют о том, что в каждом разрезе получили отражение как общие, так и различные этапы средневековья. Наиболее теплые климатические условия фиксируются палинологическими спектрами IV комплекса по разрезу 1, а наиболее прохладные получили отражение в комплексе VIII по разрезу 3.