Изменения ресурсов пресных природных вод в горных районах криолитозоны при глобальном потеплении климата (на примере северо-востока России)

Автор: Глотов В.Е., Глотова Л.П.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-6 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Глобальное потепление климата в горных районах криолитозоны неоднозначно отражается на многолетних изменениях водных ресурсов. В отдельных реках сток увеличивается, в других под влиянием техногенной деятельности, активизации испарения и биологической продуктивности кустарниковой и древесной растительности общий водный сток может уменьшиться. Поэтому необходимо дальнейшее детальное изучение происходящих изменений природных условий Северо-Востока России.

Водные ресурсы, глобальное потепление, криолитозона, северо-восток России, техногенная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148199876

IDR: 148199876 | УДК: 556.3.01(571.65)

Текст научной статьи Изменения ресурсов пресных природных вод в горных районах криолитозоны при глобальном потеплении климата (на примере северо-востока России)

Глобальные изменения, происходящие в человеческом обществе, в климате и рельефе, рост численности населения и их технической вооруженности превращают ресурсы пресных природных вод в стратегически важные. В эпоху глобализации мировой экономики Северо-Восток России может стать одним из поставщиков пресных питьевых вод в страны восточной Европы, поэтому в настоящее время становится актуальной задача - выяснить закономерности многолетних изменений ресурсов этих вод под влиянием естественных и техногенных факторов. Подобные изменения происходят, но тенденции их разнонаправлены и нуждаются в детальном изучении.

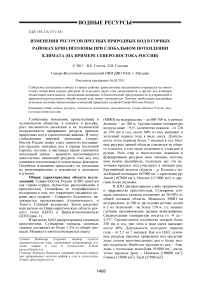

Общая характеристика объекта исследований. Северо-Восток России (СВР) известен как горная страна, полностью расположенная в криолитозоне. Специфика ее географического положения в том, что территория омывается морями двух океанов - Северного Ледовитого, являющегося продолжением Атлантического, и Тихого. Главный водораздел Земли разделяет наш регион на Циркумарктическую область речного стока (ЦАО) и Циркумтихоокеанскую (ЦТО) (рис. 1).

В пределах ЦАО распространена сплошная криолитозона. Суммарная площадь сквозных таликов составляет не более 1-2% от общей площади. Мощность многолетнемерзлых пород

(ММП) на водоразделах - до 600-700 м, в речных долинах - до 180 м. Среднегодовая температура воздуха ниже 9,5°, количество осадков - от 130 до 450 мм в год, около 60% из них выпадает в холодный период года в виде снега. Длительность этого периода более 7 месяцев в год. Водные ресурсы данной области слагаются из общего годового, в том числе подземного, стока рек и ручьев. Роль озер и многолетних ледников в формировании ресурсов мало значима, поэтому ими можно пренебречь, поскольку все эти источники пресных вод участвуют в питании рек. Крупнейший водоток области - р. Колыма с водосборной площадью 647000 км2 с притоками рр. Анюй (107000 км2), Омолон (113000 км2) и другими более мелкими.

В ЦТО распространена слабо прерывистая и прерывистая криолитозона. Суммарная площадь сквозных таликов составляет до 30-40% от общей площади области. Мощность ММП на водоразделах до 300 м, на склонах речных долин и у их подножий - не более 150 м, т.е. меньше глубины проникновения трещин выветривания. Среднегодовая температура воздуха от -9 до -2,5°С. Среднегодовое количество осадков более 350 мм в год, при этом в виде снега выпадает около 40%. Длительность холодного периода года - от 5,5 до 7 месяцев. Как и в ЦАО, основные ресурсы пресных природных вод представлены стоком многочисленных рек и более мелких водотоков. Наиболее крупная из рек - Анадырь с площадью водосбора 191000 км2, достаточно крупные реки - Пенжина (100000 км2), Гижига (15000 км2), Тауй (25900 км2).

Рис 1. Основные реки и горные хребты Северо-Востока России:

1 – линия Главного Мирового водораздела; 2 – водохранилище Колымской ГЭС; 3 – гидропосты, упомянутые в тексте отчета, в том числе 1а – Кулу, 2а – Таскан, 3а – Сугой, 4а – Усть-Среднекан, 5а – Среднеколымск; 4 – метеопосты и их номера в таблице климатических данных; 5 – основные горные хребты и кряжи

В формировании ресурсов пресных природных вод отдельных речных систем велика роль техногенного фактора, связанного с добычей золота, серебра и олова. Наиболее серьезные преобразования природных условий происходят при открытых горных работах на россыпных месторождениях золота. При этом в речных долинах удаляется почвенный покров, создаются искусственные водоемы и сооружаются насыпи. Проявления техногенного фактора существенны на водосборной площади верхнего течения р. Колыма, на некоторых площадях Чукотского полуострова. На остальной части региона техногенными факторами можно пренебречь.

Методы исследований. Основным методом является изучение и анализ результатов многолетних гидрометеорологических наблюдений, выполняемых с 1932 г., в отдельных случаях и ранее, на государственной сети постов и станций. Данные этих наблюдений опубликованы в выпусках Государственного водного кадастра (1985) и гидрологических ежегодниках, издаваемых Колымским территориальным управлением гидрометеослужбы России (КУГМС), в справочных изданиях по климату России [3].

Результаты исследований. Изучая материалы метеорологических наблюдений длительностью не менее 27 лет до 1960 г. и в период 1961-1987 гг., можно легко заметить, что происходят изменения среднегодовых температур воздуха и количества осадков в сторону их увеличения, хотя эта тенденция более отчетливо выражена на площади бассейна стока морей ЦТО (табл. 1).

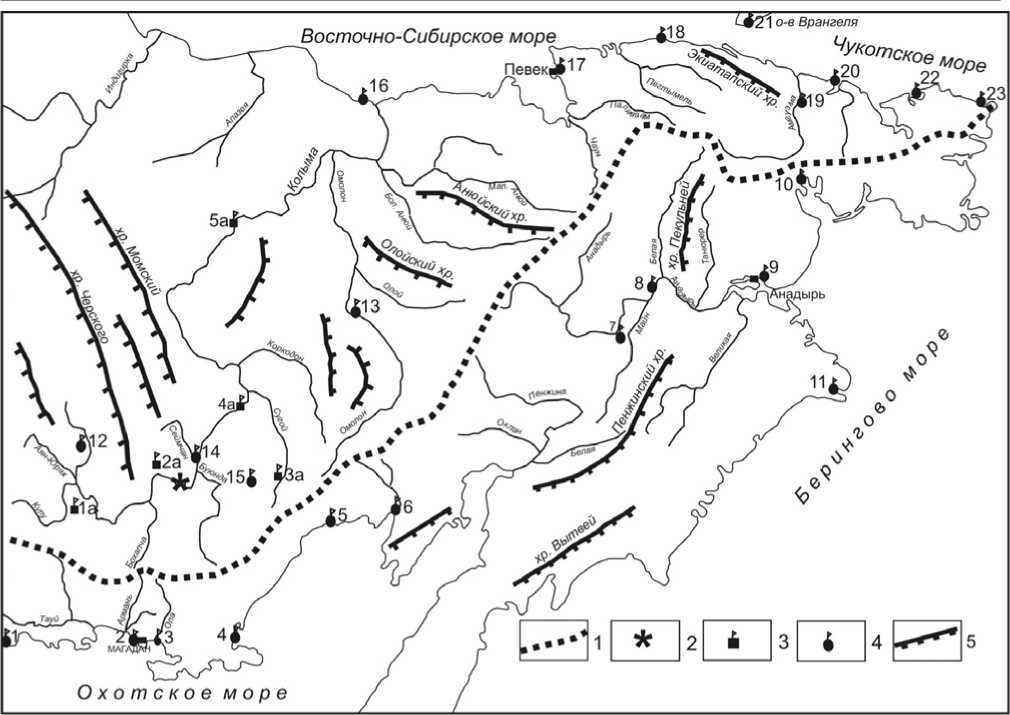

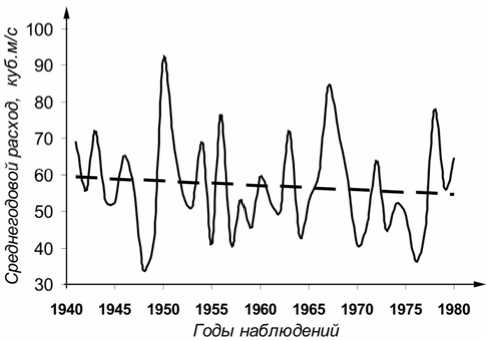

В соответствии с происходящими изменениями климата как главного фактора формирования поверхностных и подземных вод зоны активного водообмена, следует ожидать общей тенденции увеличения объема стока. Данная тенденция подтверждена результатами длительных наблюдений на Колымской воднобалансовой станции (КВБС) [4]. В бассейнах рек, слабо нарушенных техногенными изменениями, среднегодовые расходы за период c 1940 по 1980 гг. также возрастали, хотя и незначительно (рис. 2). В то же время есть реки, среднегодовой расход воды в которых за период с 1940 по 1980 гг. сокращался. Долины этих рек подверглись значительным техногенным преобразованиям, что вызвало широкомасштабные изменения природной среды при отработке россыпных месторождений золота открытым способом.

Таблица 1. Основные среднемноголетние климатические характеристики [3]

|

№ на карте |

Пункт наблюдения, цифра – абсолютная отметка пункта, м |

Среднемноголетние характеристики |

|||

|

Температура воздуха (°С) |

Количество осадков (мм) |

||||

|

до 1960 г. |

1961-1987 гг. |

до 1960 г. |

1961-1987 гг. |

||

|

бассейн стока Охотского моря |

|||||

|

1 |

Охотск, 6 |

-5,3 |

-4,6 |

358 |

н.с. |

|

2 |

Нагаево (г. Магадан), 118 |

-4,1 |

-3,5 |

548 |

558 |

|

3 |

Ола, 5 |

-4,7 |

-3,8 |

359 |

376 |

|

4 |

Ямск, 5 |

-5,2 |

-4,6 |

519 |

588 |

|

5 |

Наяхан, 23 |

-4,9 |

-4,5 |

410 |

463 |

|

6 |

Гижига, 5 |

-5,8 |

-5,2 |

318 |

346 |

|

бассейн стока Берингова моря |

|||||

|

7 |

Марково, 28 |

-9,1 |

-8,5 |

334 |

408 |

|

8 |

Снежное, 23 |

-8,8 |

-8,2 |

385 |

387 |

|

9 |

Анадырь (г. Анадырь), |

-7,7 |

-7,3 |

312 |

335 |

|

10 |

Эгвекинот, 29 |

-7,1 |

-6,3 |

532 |

547 |

|

11 |

Бухта Угольная, |

-4,8 |

-4,2 |

н.с. |

565 |

|

бассейн стока Восточно-Сибирского моря |

|||||

|

12 |

Аркагала |

-13,2 |

-12,9 |

267 |

301 |

|

13 |

Омолон |

-15,6 |

-13,6 |

256 |

н.с. |

|

14 |

Сеймчан, 206 |

-11,9 |

-11,4 |

286 |

312 |

|

15 |

Омсукчан, 542 |

-11,5 |

-11,3 |

293 |

309 |

|

16 |

Раучуа, 39 |

-14 |

н.с. |

186 |

315 |

|

17 |

Певек (г. Певек), 4 |

-10,4 |

-10,2 |

136 |

н.с. |

|

18 |

Мыс Биллингса, 5 |

-12,6 |

н.с. |

129 |

н.с. |

|

бассейн стока Чукотского моря |

|||||

|

19 |

Амгуэма, 138 |

-11,9 |

н.с. |

422 |

н.с. |

|

20 |

Ванкарем, 5 |

-10,7 |

н.с. |

268 |

н.с. |

|

21 |

Врангеля остров, 3 |

-11,4 |

н.с. |

н.с. |

н.с. |

|

22 |

Колючин, 34 |

-10,1 |

н.с. |

н.с. |

н.с. |

|

23 |

Уэлен, 7 |

-8,2 |

н.с. |

386 |

н.с. |

Примечание: н.с. – информация отсутствует

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Годы наблюдений

Рис. 2. График колебания среднегодовых расходов р. Кулу (у пос. Кулу, площадь водосбора 103000 км2). Пунктиром показан линейный тренд

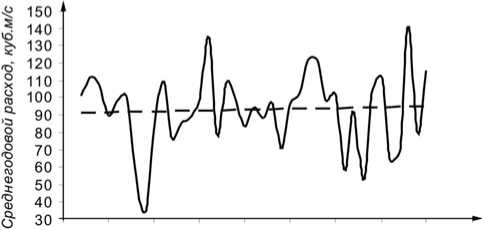

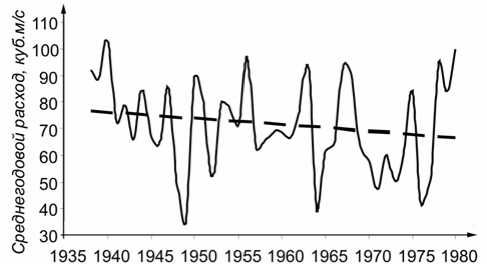

Например, в днищах долин боковых притоков реки Таскан Большой и Малый Ат-Урях, Штурмовой и др. от верховьев до устья почвенно-растительный покров полностью уничтожен и смещен к подножию склонов, аллювиальные отложения отмыты от алеритовых и глинистых частиц и уложены в галле-эфельные отвалы. При этом русла водотоков многократно перемещались, создавалось множество искусственных водоемов. Техногенная деятельность сопровождалась вырубкой леса на склонах, потерями воды на испарение, на питание новообразованных, в том числе сквозных, таликов, аккумуляцию ее в техногенных водоемах. Все эти изменения находят свое отражение в многолетней тенденции уменьшения среднегодовых расходов в р. Таскан, впадающей в р. Колыму (рис. 3). Тенденция уменьшения общего объема стока воды наблюдается и в отдельных реках, долины которых слабо преобразованы человеком. Примером может служить правый приток р. Колыма – р. Су-гой (рис. 4). В долинах таких рек объем половодья имеет тенденцию к возрастанию, а питание подземными водами сокращается.

Гэды наблюдений

Рис. 3. График колебания среднегодовых расходов р. Таскан (пост Таскан-2, площадь водосбора 9970 км2). Пунктиром показан линейный тренд

Рис. 4. График колебания среднегодового стока р. Сугой (в 3,2 км ниже устья р. Омчикчан, площадь водосбора 5880 км2). Пунктиром показан линейный тренд

Этот факт мы связываем с тем, что при потеплении климата увеличивается плотность растительного покрова и его биологическая продуктивность, вызывая возрастание эвапотранспира-ции воды. Одновременно происходит и пополнение ее запасов во вновь образующихся таликах. Скорость расширения водопоглощающих сквозных таликов в центральных районах Северо-Востока России изучена в долине руч. Контактового

– притока 3-го порядка (по Р. Хортону) р. Кулу. В устье ручья в 1970 г. при бурении гидрогеологических скважин выявлен сквозной талик, который фиксировался хорошо развитой рощей чозе-нии и тополя душистого. Выше по долине, в том числе и в пойме, подобной древесной растительности не было, что согласуется с представлением об индикаторной роли чозении и тополя при поисках водоносных таликов. Через 30 лет эти растения-индикаторы произрастали в пойме руч. Контактовый в 3 км выше очага первоначального расселения [2]. Данный процесс, вызываемый глобальным потеплением климата и ростом атмосферных осадков, человек может ускорить, что негативно отразится на качестве пресных природных вод [1].

Наиболее существенное влияние на изменение гидрологических характеристик крупнейшей реки региона Колымы оказывает водохранилище Колымской ГЭС, вступившее в эксплуатацию в 1981 г. Площадь водосбора р. Колыма здесь 61500 км2, площадь поверхности водохранилища 443 км2, объем его 14,.4·109 м3. За счет сброса воды в нижнем бьефе возросли расходы в зимнее время, но при этом значения среднегодового стока понизились (табл. 2).

Таблица 2. Колебания расхода воды в р. Колыма за многолетний период (по материалам Колымского управления Гидрометеослужбы)

|

Период наблюдений |

Расходы воды, м3/с |

||||||

|

средние годовые |

средние месячные |

зимние минимумы |

|||||

|

июнь |

октябрь |

январь |

февраль |

март |

апрель |

||

|

пост р. Колыма, пос. Усть-Среднекан |

|||||||

|

1933-1960 |

724 |

3330 |

254 |

17,4 |

10,2 |

6,99 |

6,02 |

|

1933-1970 |

730 |

3340 |

245 |

16,4 |

9,53 |

6,59 |

5,71 |

|

1933-1980 |

733 |

3300 |

238 |

16,2 |

9,5 |

6,52 |

5,88 |

|

1981-1997 |

719 |

594 |

405 |

342 |

286 |

233 |

310 |

|

пост р. Колыма, пос. Среднеколымск |

|||||||

|

1927-1960 |

2260 |

10400 |

963 |

113 |

75,2 |

61,5 |

54,1 |

|

1927-1970 |

2250 |

10700 |

944 |

112 |

77,6 |

63,1 |

55 |

|

1927-1980 |

2230 |

10500 |

980 |

114 |

78,8 |

63,8 |

55,6 |

|

1981-1997 |

2110 |

9800 |

1240 |

500 |

400 |

409 |

418 |

Обсуждение результатов. Многолетние наблюдения показывают, что прямая связь возрастания ресурсов поверхностных вод за счет глобального потепления климата нарушается в ходе техногенной деятельности и под влиянием естественных процессов. Уничтожение почвенно-растительного покрова на значительных площадях, массовые лесные пожары, сопровождающие деятельность людей, приводят к тому, что снежный покров уже с марта при отрицательных температурах воздуха испаряется под воздействием солнечной радиации. Практически все склоны южной экспозиции, не защищенные лесом, к началу перехода среднесуточных температур воздуха через 0°С в сторону положительных значений (первые числа мая) лишаются снежного покрова (рр. Берелех, Большой и Малый Ат-Урях и др.). Поэтому весенние половодья в техногенно измененных реках меньше, чем в естественных условиях. Соответственно, меньше и среднегодовые расходы. Аналогичные потери части запасов воды в снежном покрове свойственны и водотокам, слабо нарушенным человеческой деятельностью, но дренирующим неотектонически воздымающиеся территории. Склоны долин таких рек при крутизне 30-35° покрыты осыпями и лишены сплошных кустарниково-древесных зарослей (реки Бохапча, Сеймчан и др.). Реки, подобные р. Сугой, дренирующие нагорья и плоскогорья с пологими склонами, теряют атмосферные осадки при потеплении климата из-за возрастания биологической продуктивности повсеместно развитого древесного и кустарникового покрова, потери стока на питание сквозных водопоглощающих таликов, на обходную фильтрацию при увеличении площади талика. Возрастание плотности древесно-кустарниковой растительности сокращает поступление солнечного тепла на поверхность почвы, что вызывает уменьшение глубины сезонного оттаивания. Соответственно, уменьшается водоаккумулирующая роль этого слоя и его участие в питании рек.

Иная причина уменьшения расхода воды в нижнем бьефе Колымского водохранилища. Здесь под влиянием возросшего зимнего стока расширилась площадь живого сечения пойменного талика, возможно, образовались и сквозные водопоглощающие талики, что привело к перераспределению общего стока. В результате возросли ресурсы подземных вод при уменьшении поверхностных.

Выводы: результаты многолетних наблюдений демонстрируют, что тенденция роста среднегодовых температур воздуха и количества осадков в высокоширотных районах не всегда приводит к увеличению ресурсов пресных вод, отражаемых в среднегодовых расходах рек. Общая закономерность нарушается человеком и целым рядом естественных следствий потепления климата – увеличивающимися испарением снежного покрова и расходом воды на эвапотранспирацию, на пополнение ресурсов подземных вод. Необходимо дальнейшее изучение процессов изменения не только объема общего речного стока, но и химического состава воды. При исследованиях следует принять во внимание то, что на формирование стока рек влияют не только глобальные климатические изменения и техногенные факторы, но и природные преобразования рельефа, колебания уровня Мирового океана. Познание этих процессов позволит использовать водные ресурсы региона с минимальным экологическим риском.

Список литературы Изменения ресурсов пресных природных вод в горных районах криолитозоны при глобальном потеплении климата (на примере северо-востока России)

- Глотова, Л.П. Трансформация стока малых горных водотоков бассейна р. Колыма при отработке россыпей/Л.П. Глотова, В.Е. Глотов//Проблемы геологии и металлогении Северо-Востока Азии на рубеже тысячелетий: мат-лы XI сессии СВО ВМО в 3-х т. (Магадан, 16-18 мая 2001 г.). Т. 3. Четвертичная геология, геоморфология, россыпи. -Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. С. 125-127.

- Глотов, В.Е. Геолого-геоморфологические и геокриологические факторы формирования поверхностного стока руч. Контактовый/В.Е. Глотов, Л.П. Глотова//Факторы формирования общего стока малых горных рек в Субарктике (по материалам Колымской воднобалансовой станции). -Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 81-104.

- Прикладной климатологический справочник Северо-Востока СССР/под ред. Н.К. Клюкина. -Магадан: Кн. Изд-во, 1960. 428 с.

- Slaughter, C.W. Boreal Forest Catchments: Research Sites for Global Change at High Latitudes/C.W. Slaughter, V.E. Glotov, L.A. Viereck, V.M. Mikhailov//Water, Air and Soil Pollution. 1995. V. 82. P. 351-361.