Изменения русел Енисея и Абакана как причины переноса места строительства Второго Абаканского острога в 1707 году

Автор: Скобелев С.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу условий, которые стали причиной строительства второго Абаканского острога не в устье р. Абакан, как было запланировано изначально, а на правом берегу р. Енисей между горами Унюк и Туран. Рассматриваются результаты изучения подвижек песчаных гряд, перекрывавших и изменявших русла этих рек, а также местность, выбранную для возведения острога. На основании сведений письменных источников установлено, что изменения русел Абакана и Енисея как взаимосвязанных систем произошли одновременно - в период между 1691-1697 гг. и не ранее V- VII вв. до н.э. Приводятся данные современной гидрологии, свидетельствующие по сути о таких же процессах, какие имели место в регионе в древности и начале Нового времени. Нижняя дата изменения русла Абакана подтверждается информацией о разрушениях местонахождений тагарской культуры раннего железного века у аала Сартыков на Абакане. Отмечено, что в настоящее время Енисей здесь круто поворачивает на восток, что соответствует общей направленности рек в регионе. Опровергнуто предположение Д.А. Клеменца о том, что Енисей при выходе из Западно-Саянского каньона тек в западном направлении. Сделан вывод о том, что перенесение строительства острога на новое место было обусловлено эволюцией речных систем Западной Сибири, в частности, изменением русла Абакана.

Приенисейский край, xviii в, второй абаканский и саянский остроги, места строительства, непригодность первоначальных локаций, переносы мест строительства, гидрологические причины

Короткий адрес: https://sciup.org/145146936

IDR: 145146936 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.114-118

Текст научной статьи Изменения русел Енисея и Абакана как причины переноса места строительства Второго Абаканского острога в 1707 году

Русское освоение Сибири в связи с наличием внешних и внутренних военных угроз, в частности в XVIII в., предполагало создание широкой сети оборонительных объектов. На территории Приенисейского края в Петровское время соорудили второй Абаканский (1707 г., первый был построен в 1675 г., но быстро прекратил свое существование, вероятно, был разрушен енисейскими кыргызами) и Саянский (1718 г.) остроги [Фишер, 1774; Козьмин, 1916, 1925; Копко-ев, 1959; Арзыматов, 1966; История Хакасии…, 1993, с. 192, 193, 195; Абдыкалыков, Бутанаев, 1995; Кызла-сов, 1996; Чертыков, 2007, с. 220, 221; Бутанаев, 2007]. В практике русского оборонного зодчества было принято до начала строительcтва конкретного объекта провести поиск наиболее пригодного по большинству параметров места для его размещения. Поиск заключался в сборе информации из всех возможных источников, включая результаты полевых разведочных маршрутов и опросы знающих людей. Так, еще до принятия решения о создании второго Абаканского острога красноярский воевода стольник Лев Миронович Поскочин к 1691 г. собрал сведения о подходящих местах для будущей постройки на р. Абакан. В своем заключении воевода отмечал наличие таких мест для размещения острога, где можно было поселить 400 служилых людей и более и немало пашенных крестьян, имелись большие сосновые леса, пашенные земли, покосы, хорошие условия для охоты и рыболовства. Из сообщения Поскочина следует, что географической привязкой служил «Камень» – кряж Западного Саяна, находившийся вблизи Абакана того времени [Чертыков, 2007, с. 221].

Однако, как сообщили в 1697 г. томские, красноярские и кузнецкие служилые люди в Сибирском приказе, на Абакане не было условий для размещения острога – здесь отсутствовали сосновые леса, охотничьи и иные угодья, пашенные земли, грунт был песчаный [Там же] и галечный. Не упоминали они и о нахождении поблизости от места предполагаемого строительства второго Абаканского острога кряжа Западного Саяна. В том же году эту информацию в Сибирском приказе подтвердили и другие красноярские служилые люди, а также двое местных «татар», считавших, что острог нужно ставить не на Абакане, а в устье р. Тубы – на расстоянии половины дня пути ниже по течению от устья Абакана в тот период [Там же, с. 222].

Но, не смотря ни на что, было принято окончательное правительственное решение о создании второго Абаканского острога на одноименной реке, и отряд строителей, укомплектованный служилыми людьми из Красноярска, Енисейска, Томска и Кузнецка, в июле 1707 г. направился к устью Абака- на. Прибывшие на намеченное место руководители строительства послали вверх по Абакану разведочную группу и на основе полученных от нее данных сделали вывод, что местность у устья и далее вверх по течению действительно не соответствует принятым требованиям для размещения острога – много болотистых участков, нет достаточных массивов строительного леса и иных лесных угодий (небольшой массив соснового леса имеется лишь на Тагар-ском острове на правом берегу Енисея), напротив горы Самохвал. Не имелось условий для пашенного земледелия и, следовательно, расселения крестьян, т.к. дерновый слой поверх галечного и песчаного дна был слабым, что не позволяло производить пахоту (и в настоящее время вокруг устья Абакана землю не пашут). В итоге острог построили на правом берегу Енисея в 70 км ниже устья Абакана, между горами Унюк и Туран. Ему дали имя, как и планировалось, Абаканский [Там же, с. 222].

Саянский острог также был сооружен не на указанном в задании ме сте, а на 7–8 в. от него ниже по течению Енисея, там, где река выходила из Западно-Саянского каньона. Новая площадка отличалась от «означенной» для строительства (ныне это южная часть г. Саяногорска), узкой, стиснутой рекой и бортом каньона Енисея, а также плохо защищенной от наводнений, поскольку находилась на недо ста-точно высоком берегу. На новом месте высота берега в обычном состоянии над урезом воды составляла ок. 9 м. На обоих берегах Енисея между современными селами Новоенисейка (Бейский р-н Республики Хакасия) и Очуры (Алтайский р-н) имеются большие массивы сосны. На правом берегу Енисея у с. Шуне-ры (Шушенский р-н Красноярского края) раскинулись обширные поля с тучными черноземами, полностью пригодные для пашенного земледелия, а также большой сосновый лес. Необходимо отметить, что с территории Саянского острога, хотя и не на большом участке, можно было контролировать все русло Енисея; это очень важное с точки зрения фортификации обстоятельство.

В связи с вышеизложенным встает вопрос, почему местность по Абакану в сообщении воеводы По-скочина оценивалась подходящей для создания острога, а согласно показаниям служилых людей, – была непригодной для этого. Цель статьи – представить результаты выявления причин переноса строительства второго Абаканского острога.

Результаты исследований и обсуждение

Оба острога – второй Абаканский и Саянский – располагались на правом берегу Енисея, что и было оговорено в заданиях на строительство. Их объединяет также редкое для истории русской фортификации Сибири в XVIII в. обстоятельство – укрепления возвели не в тех местах, которые были определены изначально [Памятники…, 1882, док. № 78, с. 313].

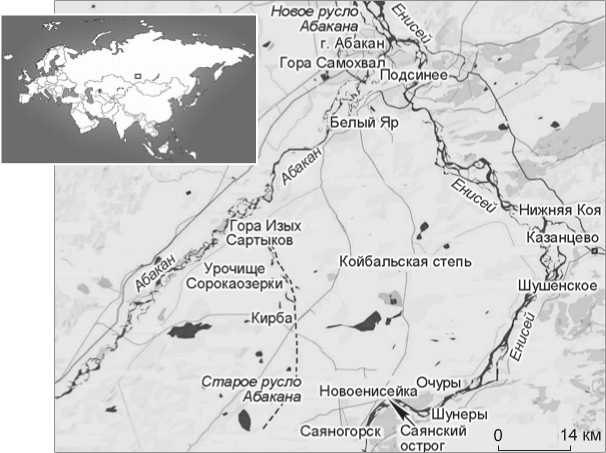

Что касается второго Абаканского острога, то объяснить несовпадение оценок якобы одной и той же местности, в которой предполагалось создать селение, можно, если предположить, что между 1691 и 1697 гг. изменились русла Абакана и Енисея (см. рисунок ). Информаторами воеводы Поскочина осматривалась местность в районе старого течения, у подножия Западного Саяна. Его описания соответствуют современным природным реалиям, например, имеются сухое галечное ложе и следы речных заводей у с. Очуры. Строители второго Абаканского острога наблюдали устье Абакана уже на новом месте (там, где сейчас стоит одноименный город), которое было признано в 1707 г. непригодным для строительства укрепления.

Первым к рассмотрению указанной проблемы приступил Д.А. Клеменц [Козьмин, 1916, с. 35–64]. Он предположил, что Енисей изменил свое русло ниже существовавшей в то время д. Означенной при выходе из Западно-Саянского каньона, сделав в степи поворот на запад. Ложем для реки служило якобы современное русло Абакана на участке от аала Сарты-ков (Алтайский р-н Республики Хакасия), несколько выше г. Изых. К сожалению, исследователь не назвал время данного события.

Против указанной версии имеется следующее возражение: в настоящее время нет естественного самотека Енисея на север и запад непосредственно при выходе его из Западного Саяна, поскольку здесь оба берега высокие и обрывистые, ориентированные на восток. Потому, например, оросительные систе-

Современная карта региона исследований

мы в Койбальской степи, функционировавшие в советское время, заполнялись водой из Енисея только при помощи мощных насосов. Нуждается в объяснении также то, что в наши дни Енисей от места выхода из хребта Саяна течет в восточном и даже юго-восточном направлениях, но не в западном.

По мнению исследователя В.К. Чертыкова, р. Абакан у г. Изых делала поворот и впадала в Енисей у д. Означенной в период между 1691–1697 гг. [2007, с. 231]. Однако это предположение не учитывает направленности водных потоков в регионе преимущественно на север и нахождения д. Означенной далеко к югу от г. Изых.

Нижнюю дату изменения русла Абакана можно установить по такому косвенному признаку, как подмыв рекой г. Изых, где оказались частично разрушенными водой несколько археологических памятников раннего железного века (их остатки изучены в 2022 г. археологическим отрядом Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова с участием автора). С учетом этого обстоятельства можно предположить, что разрушение подножия г. Изых произошло не ранее V–VII вв. до н.э. и не позднее конца XVII в. н.э.

Важно отметить, что автору довелось побывать в данном месте в 1985 и 2022 г. При первом посещении было зафиксировано, что вода Абакана на высокой скорости бурно билась непосредственно о подножие горы, во время второго – русло реки здесь существенно (до 100 м) отступило в северном направлении и на осушенной части поймы, где была высокая вода, росли 30-летние деревья. Соответственно, непосредственная угроза подмыва речного берега у аала Сартыков с находящимися здесь памятниками археологии сейчас отсутствует, но сохраняется вероятность их разрушения под действием дождевых и талых вод.

Наиболее заметные следы былого русла Абакана в виде ровного заболоченного участка остались в крупном урочище Сорокаозерки в междуречье Енисея и Абакана, в центре Койбаль-ской степи у с. Кирба (Бейский р-н Республики Хакасии) [Урочище Сорокаозерки…]. Это «цепочки» и отдельные малые озера (Адайколь, Березовское, Бугаево, Журавлиное, Заливное, Коч-ковское, Красное, Мойрыхколь, Окель-коль, Подгорное, Птичье, Сабинское, Собачье, Сосновое, Столбовое, Чал-пан, Черное и др.), обычно вытянутой формы, ориентированные почти по линии С–Ю, с отклонениями к СЗ и СВ. Большинство из них находится севернее с. Кирба.

Изменения русла Абакана можно реконструировать следующим образом. После выхода на равнину река протекала в восточном направлении вдоль хребта Западного Саяна («Камня») до места выхода Енисея из Западно-Саянского каньона. Именно эта местность имелась в виду в документах, в которых упоминались «Камень», т.е. кряж Западного Саяна, а также благоприятные условия для расселения крестьян, ведения здесь хозяйства и т.п. Однако позднее в результате гидрологических процессов сток Абакана устремился в северном направлении, через будущее урочище Сорокаозерки, к месту выше подножия г. Изых. Енисей после выхода из Западно-Саянского каньона, пройдя, как отмечалось, на СВ, затем на В и у с. Шунеры вновь на СВ, создал долгую луку, обращенную далеко на В от места выхода реки из каньона с максимальным удалением у сел Казан-цево и Шушенское (Шушенский р-н Красноярского края); далее река текла в северо-западном направлении, приняв выше г. Самохвал крупнейший левый приток – р. Абакан. В связи с версией Д.А. Клеменца важно отметить, что ток Енисея в западном направлении маловероятен ввиду наличия здесь высоких берегов; кроме того, следует учитывать общую тенденцию движения русел Енисея и Абакана в восточном и северо-восточном направлениях.

Предположению автора соответствует эволюция речных систем на территории Западной Сибири. Это бывшее морское ложе, имеющее плоский рельеф. Поэтому русла рек неустойчивые. Они «блуждали» по выровненной заболоченной поверхности, приспосабливаясь к мезорельефу и общему наклону к С. Это характерно для Енисея и Абакана и в настоящее время [Малолетко, 2008, с. 110]. Наиболее подвижным было устье Абакана. Сегодня в месте современного слияния с Енисеем оно прослеживается по ширине на участке протяженностью почти 30 км [Попов, 1977, с. 17].

При выходе из гор на многих реках обычно образуются многорукавные русла [Малолетко, 2008, с. 127]. Такое русло Абакана сложено рыхлым субстратом – мелким песком и супесями, т.е. молодыми отложениями; следовательно, поверхность которых легко размывалась, а водный поток мог быстро переформировывать протоки, включая главные. Этому способствовало то, что на равнине пойма Абакана затоплялась на большую глубину и в ней развивались значительные скорости течения [Попов, 1977, с. 50], что было отмечено автором на участке русла у аала Сартыков.

На Абакане крупные песчаные гряды, перемещавшиеся по главному руслу реки, время от времени перекрывали входы и выходы из протоков в главное русло. При многорукавности реки происходили постоянные переделы стока воды и наносов между главным руслом и протоками, непрерывно перестраивавшие их

[Там же, с. 127–128]. Вероятно, подобное происходило с Абаканом между 1691–1697 гг., когда информаторы воеводы Поскочина осматривали местность еще у его старого русла – у подножия Западного Саяна.

Можно полагать, что из-за приноса Абаканом с запада к Енисею большого количества осадков и образования крупных песчаных гряд произошли перекрытие русла последнего и поворот Абакана в северном направлении, в сторону современного урочища Сорокаозерки, с дальнейшим подмывом горы Изых. Подобное наблюдалось и в XX в. Значительная часть самих гряд сохранилась по правому берегу Абакана; в настоящее время они фиксируются в урочище Пески, в виде речных террас из молодых отложений у сел Маткичик, Усть-Табат, Койбалы, песков Бюрек (все на территории Бейского р-на Хакасии), а также песков на г. Изых у аала Сартыков и др. Остатки песчаных гряд встречаются и по Енисею, например, у сел Шунеры и Нижняя Коя Шушенского р-на Красноярского края, с. Но-военисейка Бейского р-на Республики Хакасия и др. В связи с этим, например, в 1936 г. из-за наводнения Абакан изменил русло в черте города и стал впадать в Енисей не выше горы Самохвал, как ранее (в районе современной птицефабрики у с. Подсинее), а ниже ее по течению. Мощное наводнение в Абакане произошло в 1969 г. В 2011 г. в результате изменения русла Абакана рухнул пролет железнодорожного моста в Аскизском р-не республики. В 2023 г. происходит очередное изменение русла р. Абакан – поток переместился и приблизился к буне № 8 Южной дамбы в Абакане.

Заключение

На основе всех известных нам сведений можно сделать вывод, что было несколько причин переноса мест строительства указанных острогов.

В целом, строители обоих острогов приняли правильное решение, отказавшись возводить укрепления в устье Абакана того времени и на «означенном» месте по Енисею. Нужно отдать должное руководителям строительства обоих объектов – красноярскому сыну боярскому Конону Самсонову и томскому сыну боярскому Илье Цыцурину (второй Абаканский острог), а также красноярскому дворянину Илье На-шивошникову (Саянский острог), взявшим на себя ответственность за столь важные решения, положительно сказавшиеся в дальнейшем на процессах русского освоения региона, включая создание в более позднее время «цепочки» форпостов по югу Приенисейского края. Это подтверждается и историей развития территории, на которой в настоящее время находится г. Абакан. Уже с начала его строительства в 1930-е гг. здесь часто происходили наводнения. Крупнейшие из них, связанные с движением крупных песчаных гряд, были в 1936 и 1969 гг. Подобное не случалось в районе Саянского острога. Так, еще до строительства на Енисее Саяно-Шушенской ГЭС во время наводнений полая вода, по сообщению местных жителей, не доходила до территории острога, не затапливалась также церковь, стоящая на небольшом возвышении за пределами острога. Это означает, что места строительства для самовольно перенесенных на местности двух указанных объектов русской фортификации XVIII в. были выбраны достаточно удачно.

Исследование проведено в рамках реализации Го судар-ственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сфере научной деятельности (проект № FSUS - 2020-0021).

Список литературы Изменения русел Енисея и Абакана как причины переноса места строительства Второго Абаканского острога в 1707 году

- Абдыкалыков А., Бутанаев В.Я. Материалы по истории Хакасии XVII – начала XVIII в. – Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 1995. – 264 с.

- Арзыматов А. Из истории политических отношений енисейских киргизов с Россией в XVII – первой половине XVIII в. – Фрунзе: Кыргызстан, 1966. – 92 с.

- Бутанаев В.Я. История вхождения Хакасии (Хонгорая) в состав России. – Абакан: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2007. – 296 с.

- История Хакасии с древнейших времен до 1917 года. – М.: Вост. лит., 1993. – 525 с.

- Козьмин Н.Н. Д.А. Клеменц и историко-этнографические исследования в Минусинском крае // Изв. ВСОИРГО. – 1916. – Т. 45. – С. 35–64.

- Козьмин Н.Н. Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный очерк Минусинского края. – Иркутск: Изд-во Иркут. секции научных работников, 1925. – 185 с.

- Копкоев К.Г. Добровольное присоединение Хакасии к России // 250 лет вместе с великим русским народом. – Абакан: Краснояр. кн. изд-во, Хакас. отд-ние, 1959. – С. 19–37.

- Кызласов Л.Р. О присоединении Хакасии к России. – Абакан; М.: Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 1996. – 61 с.

- Малолетко A.M. Эволюция речных систем Западной Сибири в мезозое и кайнозое. – Томск: Том. гос. ун-т, 2008. – 288 с.

- Памятники Сибирской истории XVIII века. – СПб.: [Тип. МВД], 1882. – Кн. 1: 1700–1713. – XXXII, 551 с., XXXIV стб.

- Попов И.В. Загадки речного русла. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 168 с., илл.

- Урочище Сорокаозерки (№ 0601637) // Реестр зарегистрированных в Государственном каталоге географических названий объектов (А – автоматизированный) на 16.12.2022. Республика Хакасия N-46-087 53°23’ 91°11’

- Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1774. – 631 с.

- Чертыков В.К. Хакасия в XVII – начале XVIII века и ее взаимоотношения с Россией и государствами Центральной Азии. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2007. – 336 с.