Изменения слизистой оболочки толстого отдела кишечника поросят при неспецифическом гастроэнтерите

Автор: Курятова Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных

Статья в выпуске: 12, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования прямой кишки поросят при неспецифическом гастроэнтерите. Для проведения опыта среди поросят-отъемышей отбирались животные с клиническими признаками гастроэнтерита. Для установления гистологических и морфометрических изменений прямой кишки на микроскопическом уровне материал получали от вынужденно убитых и павших животных. Слизистую оболочку прямой кишки поросят исследовали по общепринятым гистологическим и гистохимическим методикам. Проведенное исследование гистологических препаратов слизистой оболочки толстой кишки у больных хроническим постгастроэнтеральным колитом неинфекционной этиологии позволило выявить общие по сравнению с нормой морфологические признаки, характерные для этих колитов, а именно: возрастание количества наложенной слизи на поверхностных эпителиоцитах и в просвете крипт; поверхностные каемчатые эпителиоциты с белково-дистрофическими изменениями; увеличение в поверхностном и криптальном эпителии бокаловидных экзокриноцитов с усиленным выделением слизи; повышение числа лимфоцитов, эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов среди поверхностных эпителиоцитов; активация митотического деления недифференцированных эпителиоцитов кишечных желез; увеличение плотности воспалительного инфильтрата в собственной пластинке; возрастание в инфильтрате количества лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов; снижение в инфильтрате числа лаброцитов; отек и разволокнение собственной пластинки, сопровождающиеся расширением и полнокровием ее сосудов.

Поверхностные эпителиоциты, каемчатые эпителиоциты, лимфоциты, эозинофильные и нейтрофильные гранулоциты

Короткий адрес: https://sciup.org/14084098

IDR: 14084098 | УДК: 619:636.4

Текст научной статьи Изменения слизистой оболочки толстого отдела кишечника поросят при неспецифическом гастроэнтерите

Введение. После перенесенного острого гастроэнтерита, чаще всего возникают осложнения в виде подострого или хронического воспаления толстого отдела кишечника [5, 6]. И.Н. Щетинина, Ф.Л. Вильшанская (1979) считают причиной хронических колитов нарушение биоценоза кишечника, обусловленное перенесенным острым гастроэнтеритом или же связанное с антибиотикотерапией. Дисбактериоз кишечника поддерживает его длительную дисфункцию, и это чаще всего становится причиной пролонгированного патологического процесса в нем.

По мнению А.В. Дубинина (1979), нарушение кишечной микрофлоры ведет к повышению в слизистой оболочке (СО) толстой кишки местной продукции иммуноглобулинов А и М, которое коррелирует со степенью дисбактериоза [1].

Поэтому одним из важнейших направлений современной науки ветеринарной медицины является разработка и совершенствование средств и методов ранней диагностики болезней молодняка сельскохозяйственных животных и на этой основе создание надежной защиты от болезней, среди которых часто регистрируются болезни пищеварительной системы [3, 4].

Цель исследований. Изучить гистологические и морфометрические изменения прямой кишки поросят, больных неспецифическим гастроэнтеритом.

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в период с 2006 по 2013 год в лаборатории кафедры патологии, морфологии и физиологии факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Дальневосточного государственного аграрного университета, а также в ФГУСП «Поля-ное» села Крестовоздвиженки Константиновского района Амурской области.

Объектом исследования были поросята-отъемыши живой массой 10–13 кг, в возрасте 35–40 дней. Поросята содержались в маточниках. Животных кормили 5 раз в день, в одно и то же время суток. Рацион состоял из комбикорма СПК-3 для поросят-отъемышей и овсяной каши. Поение осуществлялось при помощи автоматической поилки.

Для проведения опыта среди поросят-отъемышей отбирались животные с явной клинической картиной гастроэнтерита, из которых была сформирована группа из 10 голов.

Для установления гистологических и морфометрических изменений прямой кишки на микроскопическом уровне материал получали от вынужденно убитых и павших животных. Вскрытие проводили в ФГУСП «Поляное» села Крестовоздвиженки Константиновского района Амурской области и в прозектории ФВМЗ «ДальГАУ».

Для установления микроскопических изменений отбирался патологический материал для гистологического исследования (прямая кишка), который фиксировали в 10%-м водном нейтральном формалине, дегидрировали в спиртах возрастающей крепости, заливали в парафиновые блоки, делали гистосрезы на санном микротоме МС-2 толщиной 4–6 мкм и окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином, а также прочным зеленым по ван Гизон. С помощью ШИК-реакции в препаратах выявляли нейтральные ШИК-положительные соединения типа гликогена и нейтральные гликозаминогликаны (ГАГ). Азур II-эозином по Романовскому в препаратах выявлялись экзокриноциты с ацидофильными гранулами (клетки Панета) и микроорганизмы в наложениях слизи на поверхностных каемчатых эпителиоцитах и столбчатых эпителиоцитах кишечных желез. Основным коричневым по Шубичу и альциановым синим идентифицировались сульфатированные гликозаминогликаны [2].

В гистологических и гистохимических препаратах слизистой оболочки (СО) прямой кишки проводилось морфометрическое изучение СО, отражающее состояние ее эпителиального пласта и собственной пластинки; толщину СО и глубину желез; высоту поверхностных и железистых эпителиоцитов, а также инфильтрацию их межэпителиальными лимфоцитами, эозинофильными и нейтрофильными гранулоцитами; содержание бокаловидных экзокриноцитов, а также их активность в эпителиальном пласте; количество митозов в эпителии желез, а также высоту поверхностных и железистых эпителиоцитов.

Микрометрические исследования прямой кишки выполняли при помощи окуляр-микрометра МОВ-1-15М. Математическую обработку данных осуществляли с помощью программы Microsoft Excel 2003 по общепринятым методам вариационной статистики. Фотографии получали с помощью микроскопа Альтами 104 и цифровой фотосъемки «Samsung ST 50».

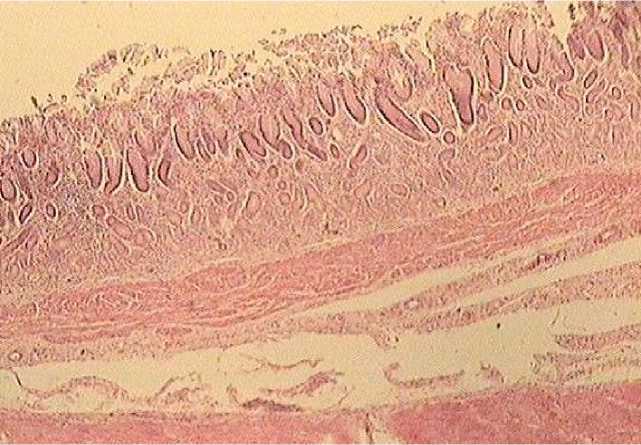

Результаты исследований и их обсуждение. У всех животных после перенесенного гастроэнтерита в толстой кишке выявлялся катаральный проктит. Гистологически у этих больных определялся катаральный колит (рис.).

Хронический катаральный постгастроэнтеральный колит. Окраска гематоксилином и эозином.

Ув. ок.10 об.4

При этом 62,5 % учитываемых нами морфометрических показателей в СО толстой кишки отличались от таковых в норме (табл.). На поверхности СО обнаруживались весьма значительные наложения слизи с содержащимися в ней гиперхромными микроорганизмами полиморфной формы и лимфоцитами. Толщина СО не отличалась от таковой в норме. Кишечные железы были глубокими, но их просвет расширялся и содержал много альцианопозитивной слизи. Отмечалась умеренная гипертрофия поверхностных каемчатых эпителиоцитов, которые находились в состоянии зернистой дистрофии. Гиперхромные ядра этих клеток базально располагались в цитоплазме, которая слабо окрашивалась ШИК-реактивом. В поверхностном эпителии возрастало число межэпителиальных лимфоцитов, эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов (19,1+2,4% ; 2,1+0,4 и 2,1+0,5% соответственно), тогда как количество бокаловидных экзокриноцитов не менялось. Тем не менее они усиленно продуцировали слизь, которая содержала много кислых ГАГ. Базальная мембрана поверхностных эпителиоцитов была умеренно отечной, разволокненной, практически не содержала нейтральные ГАГ. Столбчатые эпителиоциты кишечных желез имели обычную высоту и находились в состоянии зернистой дистрофии. Их гиперхромные ядра располагались в цитоплазме базально, в эпителиальном пласте крипт незначительно повышалось содержание бокаловидных экзокриноцитов, которые усиленно продуцировали слизь, интенсивно окрашиваемую альциановым синим, а также эозинофильных гранулоцитов.

Состояние слизистой оболочки толстой кишки у больных хроническим колитом

|

Исследуемый параметр |

Норма (n=3) |

Колит (n=10) |

t |

|

Толщина слизистой оболочки, мкм |

427±27 |

499±34 |

– |

|

Глубина крипт, мкм |

407±25 |

454±34 |

– |

|

Высота ПЭ, мкм |

34,4±0,8 |

37,5±2,5 |

– |

|

Высота ЭК, мкм |

26,1±0,7 |

27,0±2,3 |

– |

|

Бокаловидные экзокриноциты ПЭ, % |

12,5±1,6 |

15,9±2,3 |

– |

|

Бокаловидные экзокриноциты ЭК, % |

37,7±2,4 |

49,4±5,0 |

– |

|

Лимфоциты, % |

10,5±1,8 |

19,1±2,4 |

2,7 |

|

Лимфоциты ЭК, % |

11,1±1,0 |

10,6±1,4 |

|

|

Эозинофильные гранулоциты ПЭ, % |

0,2±0,2 |

2,1±1,4 |

4,3 |

|

Эозинофильные гранулоциты ЭК, % |

0±0 |

1,7±0,4 |

4,3 |

|

Нейтрофильные гранулоциты ПЭ, % |

0±0 |

2,1±0,5 |

4,2 |

|

Нейтрофильные гранулоциты ЭК, % |

0±0 |

0±0 |

|

|

Митозы в ЭК, % |

1,1±0,2 |

1,5±0,1 |

2,0 |

|

Экзокриноциты с ацидофильными гранулами, на крипту |

0,5±0,09 |

0±0 |

5,5 |

|

Желудочно-кишечный экзокриноцит, на крипту |

0,9±0,1 |

0,6±0,2 |

1,6 |

|

Клеточная плотность инфильтрата |

6780±234 |

11947±1433 |

3,4 |

|

Лимфоциты инфильтрата, на мм2 стромы |

2465±227 |

3280±297 |

2,0 |

|

Плазмоциты инфильтрата, на мм2 стромы |

1275±74 |

2851±384 |

3,2 |

|

Макрофаги инфильтрата, на мм2 стромы |

318±32 |

1365±163 |

6,8 |

|

Фибробласты инфильтрата, на мм2 стромы |

1319±45 |

1601±220 |

|

|

Фиброциты инфильтрата, на мм2 стромы |

1058±69 |

1743±276 |

3,1 |

|

Эозинофильные гранулоциты инфильтрата, на мм2 стромы |

23±1,9 |

471±31 |

5,2 |

|

Нейтрофильные гранулоциты инфильтрата, на мм2 стромы |

0±0 |

132±31 |

4,3 |

|

Лаброциты инфильтрата, на мм2 стромы |

508±43 |

365±57 |

2,1 |

Примечание: ПЭ - поверхностные эндокриноциты; ЭК - эпителиоциты крипт.

В кишечных железах количество серотонинсодержащих желудочно-кишечных эндокриноци-тов слегка снижалось. Митотическая активность недифференцированных эпителиоцитов крипт возрастала. Базальная мембрана эпителиального пласта крипт была утолщенной и практически не окрашивалась ШИК-реактивом. В собственной пластинке на фоне умеренного ее отека повышалась плотность воспалительного клеточного инфильтрата (до 11947±1433 клеток) за счет увеличения в нем лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов, эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов, а также фиброцитов. При этом содержание в инфильтрате лаброцитов снижалось. Сосуды микро-циркуляторного русла стромы были умеренно полнокровными, их стенка отечной и утолщенной, а ядра эндотелиоцитов – набухшими.

Заключение. Проведенное нами объективное изучение гистологических препаратов СО толстой кишки у больных хроническим постгастроэнтеральным колитом неинфекционной этиологии позволило выявить общие по сравнению с нормой морфологические признаки, характерные для этих колитов, а именно: 1) возрастание количества наложенной слизи на поверхностных эпите лиоцитах и в просвете крипт; 2) поверхностные каемчатые эпителиоциты почти всегда оставались такими же высокими, как и в неизмененной СО, но в них выявлялись белковые дистрофические изменения; 3) в поверхностном, а также криптальном эпителии возрастало число бокаловидных экзо-криноцитов, которые усиленно продуцировали слизь; 4) повышение числа лимфоцитов, эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов среди поверхностных эпителиоцитов; 5) активация митотического деления недифференцированных эпителиоцитов кишечных желез; б) увеличение плотности воспалительного инфильтрата в собственной пластинке; 7) возрастание в инфильтрате количества лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов; 8) снижение в инфильтрате числа лаброцитов; 9) отек и разволокнение собственной пластинки, сопровождающиеся расширением и полнокровием ее сосудов.

Список литературы Изменения слизистой оболочки толстого отдела кишечника поросят при неспецифическом гастроэнтерите

- Дубинин А.В. Постдизентерийные поражения кишечника: автореф. дис.. канд. мед. наук. -М„ 1979.-23 с.

- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии и гистологической техники. -2-е изд. -М.: Медицина, 1982. -304 с.

- Клименко В.В. Применение пробиотиков в ветеринарии//Мат-лы III-IѴ Междунар. науч. семинаров. -М.: ЭКСПРЕСС, 2002. -С. 32-34.

- Леляк А. Пробиотики и функциональное питание//Современные технологии восстановительной медицины: мат-лы VI Междунар. конф. -М., 2001. -С. 21-23.

- Сидоров А.М., Субботин В.В. Основы профилактики желудочно-кишечных заболеваний новорожденных животных//Ветеринария. -1998. -№ 1. -С. 37.

- Шахов А.Г. Актуальные проблемы болезней молодняка в современных условиях//Вет. патология. -2003. -№ 2. -С. 6-7.

- Щетинина И.Н., Вильшанская Ф.Л. Хронические колиты в клинике инфекционных болезней взрослых//Терапевтический архив. -1979. -№ 2. -С. 107-123.