Изменения структуры напочвенного покрова в сосняках черничных разного возраста и полноты

Автор: Геникова Надежда Васильевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены изменения видового состава и структуры напочвенного покрова в исследуемых разновозрастных и разнополнотных сосняках черничных. На основе коэффициента Коула построены корреляционные плеяды видов, слагающих напочвенный покров, проведен их анализ. Показано, что структура древостоя в значительной степени определяет взаимоотношения видов напочвенного покрова.

Напочвенный покров, сосняки, сопряженность видов

Короткий адрес: https://sciup.org/148200789

IDR: 148200789 | УДК: 581.552

Текст научной статьи Изменения структуры напочвенного покрова в сосняках черничных разного возраста и полноты

Древесный ярус в лесном сообществе в значительной степени изменяет условия местообитания для растений напочвенного покрова посредством перераспределения количества света и осадков [2], разложения опада и накопления в лесной подстилке продуктов распада [4], изменения соотношения химических веществ из осадков, стекающих по кроне и стволу [7]. В фитоценозах, различающихся возрастом, полнотой, жизненным состоянием древостоя, можно ожидать различий и в напочвенном покрове.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования напочвенного покрова проводились в 2008–2010 гг. в заповеднике «Кивач» (подзона средней тайги). Объектами исследования являлись 3 участка сосняка черничного:

СЧ № 1. Возраст – 185 лет, древостой – 10СедЕедБ, в подлеске – Sorbus aucuparia , в подросте – Picea abies , травяно-кустарничковый ярус – Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Cal-luna vulgaris, Goodyera repens, Luzula pilosa, Melampyrum pratense, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea , мохово-лишайниковый ярус – Dicranum spp., Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus, Cetraria islandica . Средний диаметр сосен – 44 см, средняя высота – 28 м, радиус кроны колеблется в пределах 2,5 – 4,9 м.

СЧ № 2. 70 лет, древостой – 10СедБ, в подлеске Sorbus aucuparia., в подросте – Picea abies , травяно-кустарничковый ярус – Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Calluna vulgaris, Chamaenerion angustifolium, Convallaria majalis, Goodyera repens, Hieracium umbellatum, Linnaea borealis, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Melampy-rum pratense, Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Tri-entalis europaea, Trommsdorffia maculata, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea , мохово-лишайниковый ярус – Dicranum sp., Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhadobrium roseum, Rhytidiadelphus tri-quetrus . Средний диаметр сосен – 22 см, средняя высота – 24 м, радиус кроны колеблется в пределах

0,3 – 2,8 м.

СЧ № 3. 70 лет, древостой – 10СедБ, в подлеске Sorbus aucuparia ., травяно-кустарничковый ярус – Avenella flexuosa , Calamagrostis arundinacea , Cal-luna vulgaris , Convallaria majalis , Goodyera repens , Hieracium umbellatum , Luzula pilosa, Lycopodium annotinum , Melampyrum pretense, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, мохово-лишайниковый ярус – Dicranum sp. , Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi . Средний диаметр сосен – 27 см, высота – 24 м, радиус кроны колеблется в пределах 0,8–4,4 м.

Все 3 участка принадлежат к одному коренному типу леса – сосняк черничный, в котором 70 лет назад была проведена сплошная рубка, после чего возникли сосновые и березовые насаждения [5]. Почва в этих сообществах – подзол иллювиальножелезистый песчаный. Часть выдела с нетронутым рубкой древостоем сохранилась (СЧ № 1). В дальнейшем в 1985 году в сосняке 45-летнего возраста, возникшем после сплошной рубки (СЧ № 2), провели разреживание (удалено более 50 % стволов деревьев) (СЧ № 3).

Таким образом, исследуемые сообщества, в первую очередь, различаются по характеристикам древостоя, а именно по высоте и диаметру деревьев, по полноте древостоя, по протяженности кроны и высоте ее прикрепления, а также по характеру распределения деревьев. В отличие от 70-летних сообществ в 185-летнем СЧ произрастают наиболее высокие деревья с наибольшим диаметром, здесь же отмечена наибольшая средняя протяженность кроны. Также в данном сообществе распределение деревьев по площади более равномерное, чем на других участках. Несмотря на б о льшую протяженность крон 185-летний СЧ обладает наименьшей сомкнутостью, а значит наибольшей освещенностью напочвенного покрова. Два других участка одного возраста различаются между собой по следующим параметрам. В осветленном СЧ № 2 средний диаметр сосен больше, чем в СЧ № 1, а также больше средний радиус крон. Это, по-видимому, связано с проведенной выборочной рубкой и последующим снижением конкуренции между деревьями.

Ранее нами было показано [3], что в разновоз-стных сообществах сосняка черничного большинство видов напочвенного покрова достоверно реагируют на влияние древесного яруса. В данном исследовании мы поставили задачу выяснить, влияет ли древесный ярус на связи видов напочвенного покрова.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для описания напочвенного покрова от стволов отдельных деревьев закладывались сплошные трансекты из площадок размером 20х50 см [6]. На каждой площадке фиксировалось проективное покрытие видов мохово-лишайникового и травянокустарничкового ярусов. На пробных площадях проводилось картирование деревьев, от которых закладывались трансекты (всего 20 трансект), определялись размеры их крон, также картировались ближайшие к трансектам деревья. К данным по проективному покрытию видов, был применен корреляционный анализ сопряженности с вычислением коэффициента Коула [1], были построены корреляционные плеяды видов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХОБСУЖДЕНИЕ

Сосняк черничный №1 (185 лет). Доминантами в напочвенном покрове являются Pleurozium schre-beri со средним проективным покрытием 45 % в мохово-лишайниковом ярусе и Vaccinium myrtillus (среднее проективное покрытие 17 %) в травянокустарничковом ярусе.

Визуально выделяются микрогруппировки разного видового состава: а) с преобладанием видов рода Dicranum ; б) с преобладанием Hylocomium splendens ; в) с преобладанием Pleurozium schreberi . Размеры пятен варьируют от 20 см в диаметре для первого типа, 1,5 м для второго и несколько метров для третьего типа.

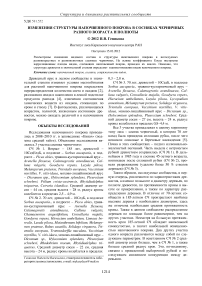

Всего выявлено 13 видов напочвенного покрова, включенные в корреляционные отношения с другими видами, т.е. практически все виды фитоценоза связаны между собой (рис. 1). Это все 5 видов мхов, присутствующие на пробной площади, и 8 видов травяно-кустарничкового яруса. Видом с наибольшим количеством связей является луговик (8 положительных связей), затем следуют гилоко-миум (6), дикранум (6), птилиум (5), вейник лесной (5) (рис. 1). Причем доминирующие на пробной площади плеурозиум и черника не входят в число видов с большим количеством связей, однако они образуют основную группу растений сообщества, т.к. положительно связаны как между собой (сильной связью), так и с тремя другими обильными видами - брусника, гилокомиум и дикранум (слабыми и средними связями).

Рис. 1 . Межвидовые сопряженности (СЧ № 1). Пунктирной линией соединены виды, имеющие положительную сопряженность от 0,01 до 0,29, сплошной - от 0,30 до 0,69, жирной линией - от 0,70 до 1.

Всего между видами выявлено 26 положительных и 1 отрицательная связь между черникой и вереском с низким значением коэффициента (-0,32). Количество связей со значением коэффициента Коула выше 0,7 (сильная связь) всего 4, со значением 0,3-0,7 (средняя по силе связь) – 12, со значением ниже 0,3 – 10.

Сосняк черничный № 2 (70 лет). Растительный покров сообщества состоит из 17 видов травянокустарничкового яруса и 5 видов моховолишайникового яруса. Виды рода Dicranum и Pleu-rozium schreberi доминируют на большинстве микроплощадок, их проективное покрытие варьирует от 1 до 90 %, среднее покрытие 21 % и 19 % соответственно. Им уступает Hylocomium splendens со средним обилием 14 %, также присутствующий на большинстве микроплощадок. Из кустарничков доминантами напочвенного покрова являются черника и брусника (среднее проективное покрытие 29 % и 4 % соответственно). Остальные виды не вносят значимого вклада в сложении ярусов, их среднее проективное покрытие 1–4 %.

Визуально выделяются микрогруппировки мхов 3-х типов: а) смешанного состава ( Dicranum sco-parium, D. polysetum, Hylocomium splendens, Pleuro-zium schreberi ); б) с доминированием Dicranum spp. ; в) с доминированием Hylocomium splendens располагаются на фоне доминирования Pleurozium schreberi в напочвенном покрове.

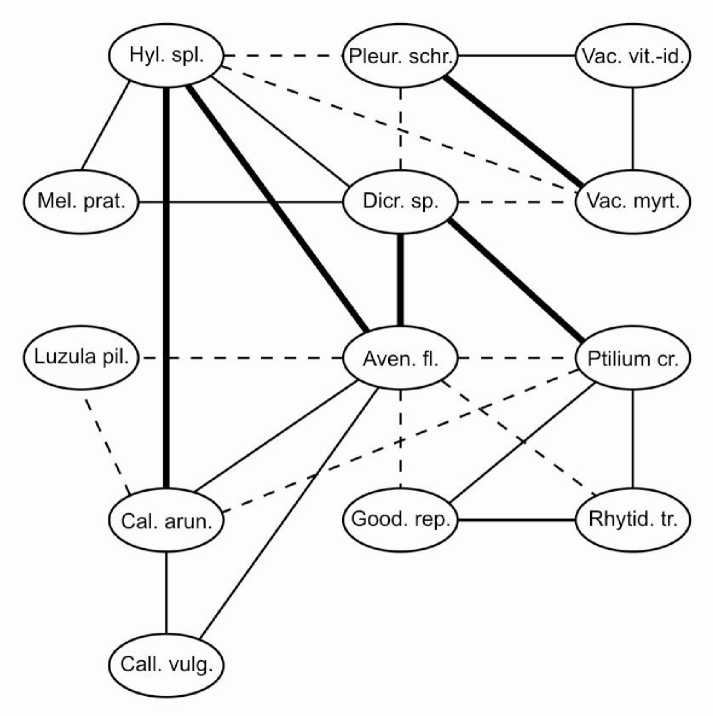

16 видов напочвенного покрова из 22 включены в корреляционные отношения с другими видами. Это все виды мхов (Hylocomium splendens, Pleuro-zium schreberi, Dicranum sp., Rhytidiadelphus tri-quetrus) и виды травяно-кустарничкового яруса. Видом с наибольшим количеством положительных связей (4) является ожика волосистая (рис. 2). Всего между видами выявлено 19 связей – 13 положительных и 6 отрицательных. Количество связей со значением коэффициента выше 0,7 независимо от знака (сильная связь) всего 3, со значением 0,3-0,7 (средняя по силе связь) – 11, со значением ниже 0,3 – 5. Отрицательные связи наблюдаются между видами одного и разных ярусов растительности. Причиной отрицательной связи может быть конкуренция между видами или пространственное исключение.

На рисунке выделяется центральная пара видов, связанных сильной положительной связью (ожика и вейник лесной). Виды в корреляционной плеяде достаточно разрознены.

Сосняк черничный № 3 (70 лет, с осветлением). Растительный покров сообщества включает в себя 13 видов травяно-кустарничкового яруса и 3 вида мохово-лишайникового яруса. На большинстве микроплощадок доминантами являются Pleurozium schreberi и Vaccinium myrtillus , их проективное покрытие варьирует от 1 до 70 % ( Vaccinium myrtillus ) и до 95 % ( Pleurozium schreberi ), среднее проективное покрытие 37 % и 21 % соответственно. Содо-минантом можно назвать Dicranum spp. со средним значением обилия 18 %, который также присутствует на большинстве микроплощадок.

Можно отметить приуроченность видов рода Dicranum к основаниям заросших пней. Выделение микрогруппировок затруднено фоновым заполнением напочвенного покрова Pleurozium schreberi .

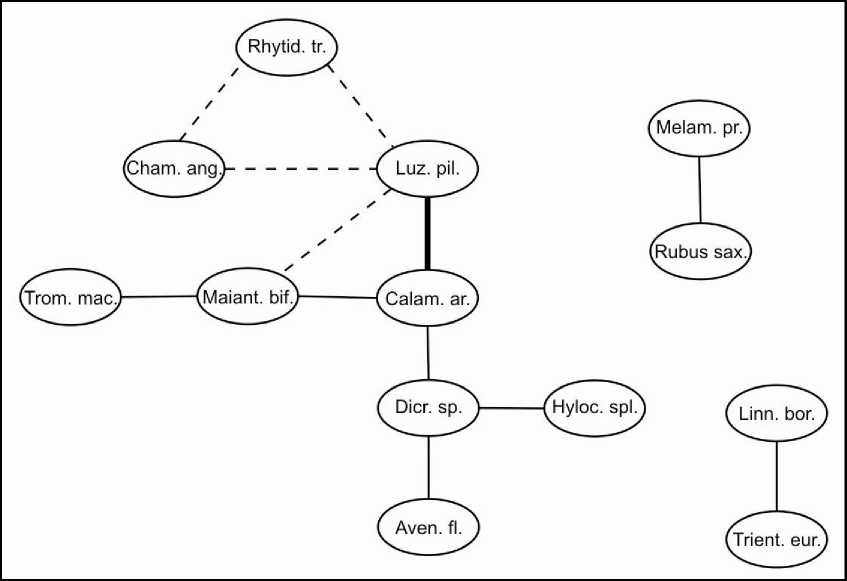

Из 16 видов напочвенного покрова 13 включены в корреляционные отношения с другими видами (рис. 3). Исключение составили Pleurozium schre-beri, Goodyera repens, Calluna vulgaris .

Рис. 2 . Межвидовые сопряженности (СЧ № 2). Обозначения: см. рис. 1.

Рис. 3. Межвидовые сопряженности (СЧ № 3). Обозначения: см. рис. 1.

Видами с наибольшим количеством связей является луговик (9), плаун (8), вейник и ландыш (по 7). Всего между видами выявлена 31 связь – 20 положительных и 11 отрицательных. Количество связей со значением коэффициента выше 0,7 независимо от знака (сильная связь) – 11, со значением 0,3–0,7 (средняя по силе связь) – 17, со значением ниже 0,3 – 3. Отрицательные связи наблюдаются между видами одного и разных ярусов растительности.

На рисунке выделяется центральная группа с сильными положительными связями, состоящая из лесных видов, предпочитающих относительно плодородные почвы и осветленные местообитания. Вероятно, некоторые виды остались в сообществе со стадии молодняка (вейник лесной, луговик извилистый, ожика волосистая), другие появились после осветления (золотарник обыкновенный, плаун годичный), т.к. на пробной площади без изре-живания эти два вида отсутствуют.

Черника и брусника образуют среднюю положительную связь между собой, при этом каждый из этих видов образует по 5 отрицательных связей с одними и теми же видами (отрицательные связи на рисунке не показаны).

Таким образом, при сравнении 3-х пробных участков, представляющих собой части одного исходного сообщества сосняка черничного, наблюдаются различия в напочвенном покрове сообществ разного возраста, касающиеся четкости выделения растительных микрогруппировок, а также закономерностей взаимосвязи видов. Можно предположить, что главным фактором изменения структуры напочвенного покрова является возраст древостоя.

Во всех сосняках доминантами напочвенного покрова являются Vaccinium myrtillus и Pleurozium schreberi , однако наиболее четко моховые синузии выделяются на участке со 185-летними деревьями. На других участках их визуальное выделение затруднено равномерным распределением доминирующего Pleurozium schreberi в моховолишайниковом ярусе.

Данные о сопряженности видов на пробных площадях сосняков черничных показали, что хотя в каждом сообществе большинство видов взаимосвязано, корреляционные группы сложены разными видами. Виды в корреляционной плеяде 70-летнего сосняка (№ 2) разрознены и обладают наименьшим количеством связей по сравнению с другими пробными участками. Корреляционная плеяда видов старовозрастного сосняка (№ 1) включает 13 из 15 видов, все они положительно связаны между собой без выделения отдельных групп. В плеяде видов 70-летнего изреженного сосняка (№ 3) также большинство видов сообщества связано между собой, причем в центральную группу не входят мхи и кустарнички. Эта пробная площадь представляет собой переход к старовозрастному сообществу с естественно изреженным древостоем, вероятно, по этой причине картины сопряженности видов в этих сообществах похожи между собой.

Финансовая поддержка: Программа фундаментальных исследований Отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных воздействий».

Список литературы Изменения структуры напочвенного покрова в сосняках черничных разного возраста и полноты

- Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике. Л.: Наука, 1969. 232 с.

- Волокитина А.В. Особенности распределения дождевых осадков под пологом хвойного леса//Лесоведение. 1979. № 2. С. 40-48.

- Геникова Н.В., Крышень А.М. Реакция видов напочвенного покрова на влияние сосны в различных сообществах//Развитие геоботаники: история и современность. Материалы Всероссийской научной конференции. СПб., 2011. С. 33-34.

- Карпачевский Л.О. Пестрота почвенного покрова в лесном биогеоценозе. Изд-во Моск. унив-та. 1977. 312 с.

- Исследование основных компонентов комплексной продуктивности таежных экосистем Карелии: заключительный отчет о НИР: тема №89. Т.1/рук. работы: С.С. Зябченко. Петрозаводск: Кар. фил. ИЛ АН СССР, 1989. 195 с.

- Крышень А.М. К методике изучения фитогенных полей деревьев//Ботанический журнал. 1998. Т. 83. №10. С. 133-142.

- Мина В.Н. Влияние осадков, стекающих по стволам деревьев на почву//Почвоведение. 1967. № 10. С. 44-52.