Измерение тенденций развития социального потенциала региона (на примере Республики Башкортостан)

Автор: Герасимова Людмила Алфисовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена методика измерения развития социального потенциала территориальных субъектов, которая основана на ключевых индикаторах, используемых при оценке интеллектуального, социально-демографического, трудового, инновационного и культурного потенциала общества. В исследовании содержится комплексный анализ развития социального потенциала Республики Башкортостан и других регионов Приволжского федерального округа, включающий ключевые позиции, на которые должна ориентироваться рассматриваемая группа территориальных субъектов. Также изучены коэффициенты отклонений от установленных норм развития социального потенциала, позволяющие судить о широком спектре социально-экономических ресурсов, не применяемых в настоящее время. Выводы, сделанные автором, отражают проблему недостаточно эффективной реализации социального потенциала на федеральном уровне, что неизбежно влечет за собой аналогичные тенденции в регионах.

Социальный потенциал, регион, образование, наука, труд, занятость, инновации, культура, социально-демографическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149132684

IDR: 149132684 | УДК: 316.334.52(470.57) | DOI: 10.24158/tipor.2018.10.2

Текст научной статьи Измерение тенденций развития социального потенциала региона (на примере Республики Башкортостан)

Актуальность исследования проблемы реализации социального потенциала в современной социологической науке обусловлена нарастанием темпов социально-экономической нестабильности, свидетельствующей о неэффективном использовании возможностей развития общественных систем. Обладая обширным запасом социально-экономических ресурсов, многие территориальные образования в настоящее время пребывают в состоянии стагнации, так как отсутствуют необходимые условия для проявления потенциала, которым они располагают. Негативное влияние данных тенденций не только отражается на снижении уровня и качества жизни граждан, но и существенно сужает перспективы переориентации сырьевой экономики на инновационную, при которой в наибольшей степени должны цениться интеллектуальные и творческие резервы населения. Кроме того, отсутствие условий для продуктивного применения ресурсов, которыми располагает общество, может повлечь за собой помимо застоя социально-экономического развития побочные проблемы, связанные с распространением различных форм девиантного поведения, социальной фрустрацией, напряженностью, правовым нигилизмом и усилением недоверия к власти. Поэтому вопрос измерения тенденций развития социального потенциала приобретает особую значимость в условиях изменений социальной реальности.

Следует отметить, что тема исследования имеет общефилософские основы осмысления, представленные в трудах И. Канта, М. Вебера, В. Франкла, А. Маслоу, Г. Маркузе, Э. Фромма, раскрывших механизмы реализации возможностей человека посредством трудовой и творческой деятельности, осознания себя как разносторонне развитой личности, поиска смысла своего существования [2]. В условиях современных российских реалий изучаемая проблема рассматривается в русле концептуальных основ развития социального потенциала региона, раскрытых в работах таких авторов, как Р.З. Алтынбаев, А.А. Буторина, А.А. Власова, А.А. Дрегало, Ю.Е. За- харова, Т.В. Зайцева, Е.В. Каргаполова, Н.И. Лапин, М.А. Нугаев, В.И. Ульяновский, Ф.С. Файзуллин [3]. Несмотря на то что актуальность данной темы закономерно привлекает внимание многих ученых на протяжении последних лет, сегодня в социологической науке отсутствует единый подход к определению понятия ««социальный потенциал», не выявлены его главные структурные элементы и критерии оценки эффективности использования.

Разносторонний анализ мнений, представленный в работах по данной проблематике, позволяет выделить следующие подходы к интерпретации понятия «социальный потенциал»: ресурсный, структурно-функциональный, институциональный, целерациональный, факторный, отраслевой. Учитывая специфику и ключевые аспекты каждого подхода, можно определить социальный потенциал как систему условий, возможностей и ресурсов, способствующих социальноэкономическому прогрессу и интенсификации развития общества.

Относительно выбора критериев эффективности использования социального потенциала также нет единого мнения, чем объясняется отсутствие методики оценки развития рассматриваемого объекта. Для решения данной проблемы можно обратиться к разработанным ранее методикам измерения интеллектуального [4], трудового [5], инновационного [6], культурного [7] и социально-демографического [8] потенциала. Применяемые в них индикаторы помогут наиболее точно провести статистическое измерение развития ключевых потенциалов на федеральном и региональном уровнях.

Показатели развития интеллектуального потенциала отражают уровень развития науки и образования. К их числу относятся расходы на образование, выделяемые из бюджета территориального субъекта; численность студентов высших учебных заведений, выпускников аспирантуры и докторантуры; количество научно-исследовательского персонала, занятого исследованиями и разработками; число исследователей с учеными степенями; внутренние затраты на научные разработки. Данные критерии раскрывают перспективы роста образованности населения, приращения количества специалистов с высшим образованием, продуктивность и результативность научной деятельности, условия, создаваемые государством для развития науки.

Показатели уровня развития социально-демографического потенциала содержат сведения об изменении количественных и качественных характеристик населения, представленных такими индикаторами, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, среднегодовая численность населения, число родившихся на 10 000 чел., естественный прирост, коэффициент брачности, коэффициент миграционного прироста на 1 000 чел. Динамика данных структурных составляющих отражает помимо ключевых характеристик демографического потенциала уровень и качество жизни общества, результативность проводимой в стране социальной политики.

К показателям уровня развития инновационного потенциала относятся затраты на научные исследования и разработки, количество заявок на патенты, число организаций инновационной инфраструктуры, разработанные передовые производственные технологии. Данные параметры характеризуют уровень поддержки государством сферы науки и инноваций, позволяют оценить условия, создаваемые для лиц, занятых научными исследованиями, отражают степень важности инновационной сферы для общества, эффективность научной деятельности.

Уровень развития трудового потенциала измеряется следующими показателями: численность рабочей силы; среднегодовая численность занятых; уровень занятости; потребность в работниках, заявленная организациями в государственные учреждения службы занятости; среднемесячная номинальная начисленная зарплата сотрудников предприятий. Данные показатели раскрывают возможности привлечения рабочей силы к трудовой деятельности в сферах услуг и производства материальных и нематериальных благ, позволяют оценить перспективы экономического роста, повышения материального благополучия населения.

Культурный потенциал и определяющие его показатели имеют свою специфику, связанную с тем, что нематериальные объекты, к которым относятся ценности культуры, не могут быть подтверждены количественным измерением. Тем не менее частично данную задачу можно выполнить при помощи индикаторов, отражающих условия развития культуры и степень приобщения населения к культурным ценностям. К их числу относятся доля затрат, выделяемых из бюджета территориального субъекта на развитие культуры, численность зрителей театров, число посещений музеев и численность пользователей общедоступных библиотек.

В целях преобразования заявленных параметров в систему индикаторов развития социального потенциала необходимо выбрать объективную методику расчета, учитывающую градации от минимального значения к максимальному. Для реализации данной задачи в наибольшей степени подходит способ расчета структурных составляющих индекса человеческого развития с применением формулы следующего вида:

_ Рф - D min

Ртах — Dmin где I - исчисляемый индикатор; Оф - фактический показатель, зафиксированный в РФ за определенный промежуток времени; Dmin - минимальный показатель, зафиксированный в мире за определенный промежуток времени; Dmax - максимальный показатель, зафиксированный в мире за определенный промежуток времени [9].

Исключение составляет индикатор уровня затрат бюджета территориальных субъектов на развитие образования и культуры. При его вычислении используются следующие показатели: О ф - доля затрат, выделяемых для развития культуры; D mi „ - минимальная доля затрат консолидированного бюджета по разделам ФКР; D max - максимальная доля затрат консолидированного бюджета по разделам ФКР. Каждый индикатор измеряется в соответствии со шкалой значений от 0 до 1, где 0 – наименьшее значение, 1 – наибольшее.

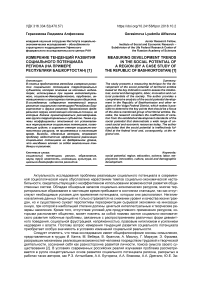

Полученные данные можно объединить в три группы:

-

1) показатели, имеющие значение выше среднего уровня (≥ 0,70);

-

2) показатели со средним значением (от 0,55 до 0,70);

-

3) показатели со значениями ниже среднего уровня (≤ 0,55) [10].

При эффективной реализации социального потенциала количество показателей, имеющих значение выше среднего уровня, должно составлять не менее 50 % от общего числа. Показатели среднего уровня должны занимать не менее 30 %, ниже среднего уровня – не более 20 %. Схематично данную структуру можно представить в виде перевернутой пирамиды (рисунок 1).

Рисунок 1 – Процентное соотношение показателей уровня развития социального потенциала, соответствующее установленным нормам

Процентное соотношение показателей социального потенциала в Российской Федерации имеет диаметрально противоположную структуру, что подтверждается расчетами за 2016 г. (рисунок 2) [11].

Рисунок 2 – Процентное соотношение показателей уровня развития социального потенциала РФ

Параметры уровня развития социального потенциала Республики Башкортостан, рассчитанные по указанной методике, рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1 - Индикаторы развития социального потенциала регионального уровня [12]

|

Параметр |

Максимальный показатель |

Минимальный показатель |

Фактический показатель (РБ) |

Числовое значение |

|

Показатели уровня развития интеллектуального потенциала |

||||

|

Расчет доли затрат на образование, выделяемых из госбюджета РБ, за 2015 г. |

34,2 (образование) |

3,3 (культура, кинематография) |

34,2 (образование) |

1,00 |

|

Численность (в перерасчете на 10 000 населения) студентов вузов |

616 (Москва) |

49 (ЯНАО) |

281 |

0,41 |

|

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел. |

239 509 (Москва) |

62 (ЯНАО) |

8 262 |

0,34 |

|

Выпуск из докторантуры, чел. |

312 (Москва) |

1 (Амурская область) |

29 |

0.09 |

|

Выпуск из аспирантуры, чел. |

9 262 (Москва) |

5 (Еврейская автономная область) |

648 |

0,69 |

|

Численность исследователей с учеными степенями, чел. |

44 524 (Москва) |

2 (ЯНАО) |

1 183 |

0,03 |

|

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн р. |

322 785,1 (Москва) |

65,2 (Республика Ингушетия) |

5 305,8 |

0,02 |

|

Показатели уровня развития социально-демографического потенциала |

||||

|

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |

80,05 (Республика Ингушетия) |

63.13 (Республика Тыва) |

70,08 |

0,41 |

|

Численность населения (оценка на конец года), тыс. чел. |

12 330 (Москва) |

44 (ЯНАО) |

4 071 |

0,33 |

|

Число родившихся на 1 000 чел. |

23,8 (Республика Тыва) |

9,1 (Ленинградская область) |

14,5 |

0,37 |

|

Коэффициент естественного прироста на 1 000 чел. |

18,2 (Чеченская Республика) |

-7,2 (Псковская область) |

1,2 |

0,33 |

|

Коэффициент брачности на 1 000 чел. |

11,5 (Севастополь) |

4,2 (Республика Ингушетия) |

7,7 |

0,30 |

|

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. |

120 (Московская область) |

-223 (ЯНАО) |

-15 |

0,60 |

|

Показатели уровня развития инновационного потенциала |

||||

|

Уровень затрат на технологические инновации, млн р. |

190 334,7 (Москва) |

0,8 (Республика Ингушетия) |

25 320,7 |

0,13 |

|

Количество заявок на патенты в 2014 г. |

Изобретения -12 681, полезные модели - 2 727 (Москва) |

2 (Республика Ингушетия, Республика Алтай, Республика Тыва) |

Изобретения - 65, полезные модели - 47 |

0,007 |

|

Разработанные в 2014 г. передовые производственные технологии |

259 (Москва) |

1 (Липецкая область) |

8 |

0,03 |

|

Инновационная активность организаций |

24,0 (Чувашская Республика) |

1,6 (Чеченская Республика) |

9,1 |

0,33 |

|

Количество организаций инновационной инфраструктуры |

811 (Москва) |

2 (Еврейская автономная область, Чукотский АО) |

74 |

0,09 |

|

Показатели уровня развития трудового потенциала |

||||

|

Численность рабочей силы по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, тыс. чел. |

7 067 (Москва) |

23 (ЯНАО) |

2017 |

0,28 |

|

Среднегодовая численность занятых в экономике |

6 762,2 (Москва) |

30,7 (Чукотский АО) |

1 759,9 |

0.26 |

|

Уровень занятости населения |

78,5 (Чукотский АО) |

50,2 (Республика Ингушетия) |

62,6 |

0,43 |

|

Потребность в работниках, заявленная организациями в государственные учревдения службы занятости |

134 472 (Москва) |

125 (Республика Ингушетия) |

23 164 |

0,17 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций |

79 531 (Чукотский АО) |

19 239 (Республика Дагестан) |

25 928 |

0,11 |

|

Показатели уровня развития культурного потенциала |

||||

|

Расчет доли затрат на развитие культуры, выделяемых из госбюджета по РБ, за 2015 г. |

36 482 553,1 (образование) |

83 483,0 (национальная оборона) |

1 994 998,7 (культура, кинематография) |

0,05 |

|

Численность зрителей театров на 1 000 чел., чел. |

780 (Санкт-Петербург) |

73 (Еврейская автономная область) |

212 |

0,20 |

|

Число посещений музеев на 1 000 чел., чел. |

4 860 (Санкт-Петербург) |

56 (Карачаево-Черкесская Республика) |

204 |

0,03 |

|

Численность пользователей общедоступных библиотек, тыс. чел. |

3 006 (Москва) |

18 (ЯНАО) |

1 955 |

0,65 |

Расчеты позволяют сделать вывод о преобладании показателей со значениями ниже среднего уровня (82,0 %). Параметры с величинами среднего уровня составляют порядка 14,3 %. Наименьшая доля – 3,6 % – отводится показателям со значением выше среднего.

Схематично параметры развития социального потенциала Республики Башкортостан представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Процентное соотношение показателей уровня развития социального потенциала Республики Башкортостан

В других регионах Приволжского федерального округа ситуация складывается аналогичным образом. Подавляющее большинство показателей имеют значение ниже среднего уровня, в то время как параметры среднего и выше среднего уровней в несколько раз ниже установленной нормы (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели развития социального потенциала регионов ПФО и их отклонение от установленных норм

|

Регион ПФО |

Показатели, имеющие значение ниже среднего уровня |

Показатели, имеющие значение среднего уровня |

Показатели, имеющие значение выше среднего уровня |

|||

|

5*1 X >х Т ф 5 2 5 о ф н d 5 Я 10 ГО ° о о = |

>х о ф 5 . | 5 Т Ф 5^ н о |

Т ф 5 2 5 о н 10 ГО о = |

U5 Т Ф 5 1 о. 6^ н о |

Т ф 5 2 5 о ф н 10 ГО о = |

U5 ф 5 - Т Ф 56$ н о |

|

|

Республика Башкортостан |

85,2 |

4,3 |

11,1 |

2,7 |

3,7 |

13,5 |

|

Кировская область |

92,6 |

4,6 |

3,7 |

8,1 |

3,7 |

13,5 |

|

Республика Татарстан |

77,8 |

3,9 |

14,8 |

2,0 |

7,4 |

6,7 |

|

Республика Марий Эл |

88,9 |

4,4 |

7,4 |

4,0 |

3,7 |

13,5 |

|

Республика Мордовия |

81,5 |

4,1 |

11,1 |

2,7 |

7,4 |

6,7 |

|

Удмуртская Республика |

88,9 |

4,4 |

7,4 |

4,0 |

3,7 |

13,5 |

|

Чувашская Республика |

81,5 |

4,1 |

11,1 |

2,7 |

7,4 |

6,7 |

|

Пермский край |

88,9 |

4,4 |

7,4 |

4,0 |

3,7 |

13,5 |

|

Нижегородская область |

92,6 |

4,6 |

3,7 |

8,1 |

3,7 |

13,5 |

|

Оренбургская область |

92,6 |

4,6 |

3,7 |

8,1 |

3,7 |

13,5 |

|

Пензенская область |

88,9 |

4,4 |

7,4 |

4,0 |

3,7 |

13,5 |

|

Самарская область |

88,9 |

4,4 |

7,4 |

4,0 |

3,7 |

13,5 |

|

Саратовская область |

92,6 |

4,6 |

3,7 |

8,1 |

3,7 |

13,5 |

|

Ульяновская область |

92,6 |

4,6 |

3,7 |

8,1 |

3,7 |

13,5 |

Для того чтобы оценить уровень развития социального потенциала Республики Башкортостан относительно других регионов Приволжского федерального округа, обратимся к методу нивелирования. Его суть заключается в отслеживании и сравнении отклонений полученных показателей от установленной нормы.

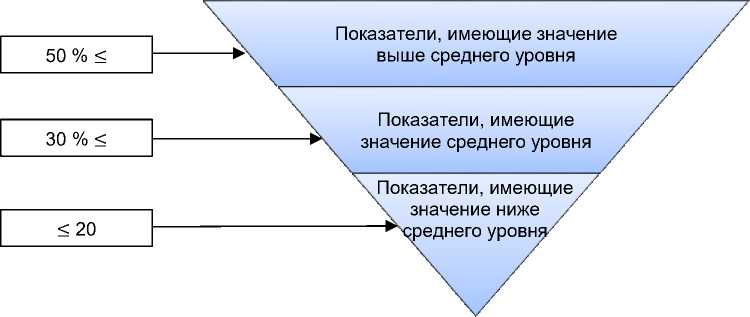

Среди индикаторов, имеющих значение выше среднего уровня, преобладает коэффициент 13,5 ед. Данное отклонение от нормы является максимальным на обследуемой территории Приволжского федерального округа. Наименьшее отклонение наблюдается в Республике Татарстан, Республике Мордовия, Чувашской Республике (коэффициент равен 6,7 ед.) (рисунок 4).

13,5

13,5

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Рисунок 4 - Отклонение показателей, имеющих значения выше среднего уровня, от установленной нормы в регионах ПФО

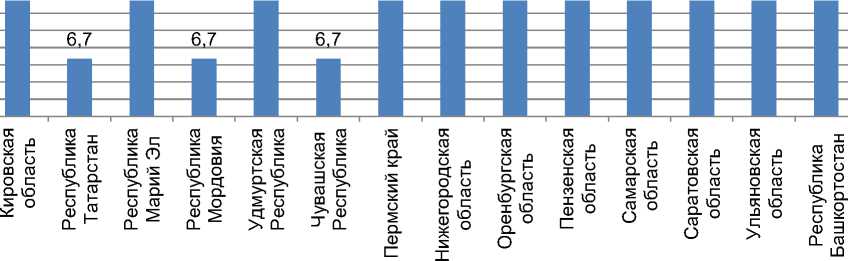

Преобладающий коэффициент отклонения от установленной нормы среди показателей, имеющих значение среднего уровня, равен 4,0 ед. (рисунок 5). Наименьшее отклонение наблюдается в Республике Татарстан (коэффициент 2,0 ед.). Наибольшее отклонение отмечается в Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях (8,1 ед.).

Рисунок 5 - Отклонение показателей, имеющих значения среднего уровня, от установленной нормы в регионах ПФО

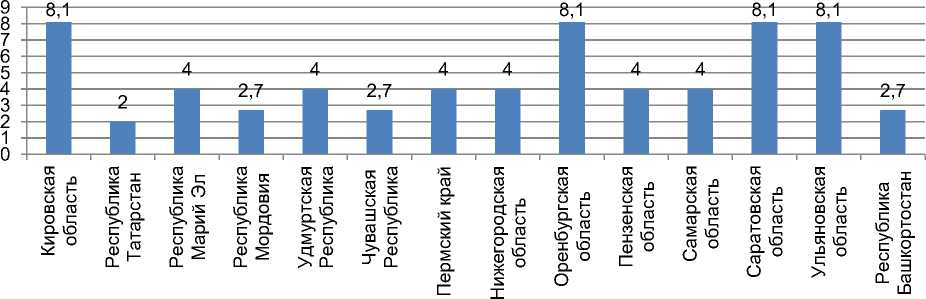

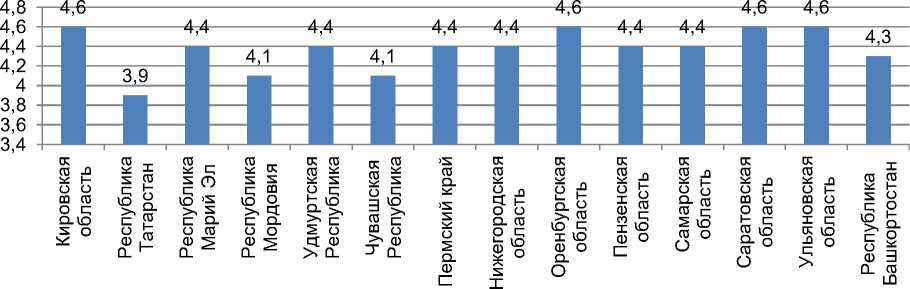

Относительно показателей, имеющих значение ниже среднего уровня, можно выделить группу регионов, обладающих самым высоким коэффициентом отклонения – 4,6 ед. В данную группу входят Кировская, Оренбургская, Саратовская и Ульяновская области (рисунок 6). Минимальный коэффициент отклонения (3,9 ед.) отмечается в Республике Татарстан. В Башкортостане данный параметр имеет приближенное к наименьшему значению – 4,3 ед.

Рисунок 6 - Отклонение показателей, имеющих значения ниже среднего уровня, от установленной нормы в регионах ПФО

Подводя итоги, необходимо отметить, что согласно представленной методике эффективность использования социального потенциала рассматриваемых регионов оценивается неудовлетворительно. Об этом свидетельствует в первую очередь то, что большинство показателей имеют значения ниже среднего уровня, в то время как показатели среднего и выше среднего уровня сильно уступают им по количеству.

Представленная в рамках данного исследования методика позволяет не только диагностировать неэффективное использование социального потенциала, но и обозначить приоритетные направления его развития, которые необходимо активизировать в ближайшем будущем. Так, показатели, имеющие самое низкое значение, должны привлечь пристальное внимание со стороны властных структур в целях принятия мер по их повышению, а значит, и развитию соответствующих структурных элементов социального потенциала.

Предложенная система отслеживания коэффициентов отклонений от установленных норм также имеет большое значение при оценке уровня социального потенциала субъектов. С ее помощью можно сравнить прогрессивные и отстающие по развитию регионы. В целом полученные результаты могут быть применены при разработке стратегий совершенствования территориальных систем и выборе приоритетных направлений интеллектуального, социально-демографического, трудового, инновационного и культурного развития территорий .

Ссылки и примечания:

-

1. Статья подготовлена при поддержке гранта Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам № 19 «Измерение тенденций развития социального потенциала региона (на примере Республики Башкортостан)».

-

2. Франкл В. Человек в поисках смысла : сборник / пер. с англ. и нем. Д.А. Леонтьева, М.П. Папуша, Е.В. Эйдмана. М., 1990. 368 с. ; Fromm E. Die Furcht vor der Freiheit. Gesamtausgabe in 12 Bänden. Bd. I. Analytische Sozialpsychologie. Stuttgart, 1999 ; Herbert M. One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston, 1964 ; Kant I. Kritik der praktischen Vernunft / hrsg. von Joachim Kopper. Stuttgart, 1961 ; Maslow A.H. Motivation and Personality. N. Y., 1954 ; Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Tübingen, 1934.

-

3. Буторина А.А. Социальный потенциал региона: понятие и структура // Вестник социально-политических наук. 2014. № 13. С. 12–14 ; Власова А.А. Концептуальные основы развития и институты реализации социального потенциала региона (на примере Ярославской области) // Социальные и гуманитарные знания. 2015. № 2. С. 134–139 ; Зайцева Т.В. Рейтинговый метод оценки социального потенциала устойчивого развития регионов [Электронный ресурс] // Инновационное развитие : материалы I Молодежного экономического форума. Петрозаводск, 2009. C. 96–103. URL: http://re-sources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2009/Innov_razv_096-103.pdf (дата обращения: 28.09.2018) ; Захарова Ю.Е., Васильева И.А., Морозова Н.В. Исследование социального потенциала регионов Приволжского федерального округа // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. 2013. № 4 (12). С. 63–72 ; Каргаполова Е.В. Категория «потенциал региона»: специфика проблемного поля // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2013. № 1 (4). С. 144–145 ; Лапин Н.И., Беляева Л.А. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России». Модификация-2010. М., 2010. 135 с. ; Нугаев М.А., Нугаев P.M. Социальный потенциал региона. Концептуальные основы исследования // Научные труды ИСЭПН АН РТ. Т. 1. Казань, 1995 ; Социальный потенциал региона как фактор развития северных территорий / А.А. Дрегало, В.И. Ульяновский, В.В. Брызгалов, В.И. Крикуненко, Т.П. Ше-хина. Архангельск, 2008. 86 с. ; Файзуллин Ф.С., Шафиков М.Т. О содержании категории «потенциал» // Проблемы и перспективы развития человеческого потенциала в современном обществе. Уфа, 2014. С. 134–137.

-

4. Левашов В.К. Интеллектуальный потенциал общества: социологическое измерение и прогнозирование // Мониторинг общественного мнения. 2008. № 3 (87). С. 17–30.

-

5. Гулин К.А., Шабунова А.А., Чекмарева Е.А. Трудовой потенциал региона. Вологда, 2009. 84 с.

-

6. Статистический анализ методических подходов к рейтинговой оценке регионов в инновационной сфере / Н.Е. Барсукова, Е.В. Клюшникова, А.А. Мальцева, А.А. Серов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3. С. 273–283.

-

7. Третьякова Т.И. Методологические подходы к оценке интеллектуального потенциала [Электронный ресурс] // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Экономические науки. 2014. № 3. URL: http://vest-nik.samgtu.ru/uploads/series/1/26/313/2014-3-13-0014.pdf (дата обращения: 28.09.2018).

-

8. Ионцев В.А., Магомедова А.Г. Демографические аспекты развития человеческого капитала в России и ее регионах // Экономика региона. 2015. № 3. С. 89–102.

-

9. Индекс развития человеческого потенциала [Электронный ресурс] // Grandars.ru. URL: http://www.grandars.ru/stu-dent/mirovaya-ekonomika/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potenciala.html (дата обращения: 28.09.2018).

-

10. Шагиева Л.А. Ключевые показатели развития социального потенциала территориальных систем // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 1. С. 175–179.

-

11. Там же.

-

12. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016 : статистический сборник. М., 2016.

Список литературы Измерение тенденций развития социального потенциала региона (на примере Республики Башкортостан)

- Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник/пер. с англ. и нем. Д.А. Леонтьева, М.П. Папуша, Е.В. Эйдмана. М., 1990. 368 с.

- Fromm E. Die Furcht vor der Freiheit. Gesamtausgabe in 12 Bänden. Bd. I. Analytische Sozialpsychologie. Stuttgart, 1999.

- Herbert M. One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston, 1964.

- Kant I. Kritik der praktischen Vernunft/hrsg. von Joachim Kopper. Stuttgart, 1961.

- Maslow A.H. Motivation and Personality. N. Y., 1954.

- Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Tübingen, 1934.

- Буторина А.А. Социальный потенциал региона: понятие и структура//Вестник социально-политических наук. 2014. № 13. С. 12-14.

- Власова А.А. Концептуальные основы развития и институты реализации социального потенциала региона (на примере Ярославской области)//Социальные и гуманитарные знания. 2015. № 2. С. 134-139.

- Зайцева Т.В. Рейтинговый метод оценки социального потенциала устойчивого развития регионов //Инновационное развитие: материалы I Молодежного экономического форума. Петрозаводск, 2009. C. 96-103. URL: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2009/Innov_razv_096-103.pdf (дата обращения: 28.09.2018).

- Захарова Ю.Е., Васильева И.А., Морозова Н.В. Исследование социального потенциала регионов Приволжского федерального округа//Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. 2013. № 4 (12). С. 63-72.

- Каргаполова Е.В. Категория «потенциал региона»: специфика проблемного поля//Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2013. № 1 (4). С. 144-145.

- Лапин Н.И., Беляева Л.А. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России». Модификация-2010. М., 2010. 135 с.

- Нугаев М.А., Нугаев P.M. Социальный потенциал региона. Концептуальные основы исследования//Научные труды ИСЭПН АН РТ. Т. 1. Казань, 1995.

- Социальный потенциал региона как фактор развития северных территорий/А.А. Дрегало, В.И. Ульяновский, В.В. Брызгалов, В.И. Крикуненко, Т.П. Шехина. Архангельск, 2008. 86 с.

- Файзуллин Ф.С., Шафиков М.Т. О содержании категории «потенциал»//Проблемы и перспективы развития человеческого потенциала в современном обществе. Уфа, 2014. С. 134-137.

- Левашов В.К. Интеллектуальный потенциал общества: социологическое измерение и прогнозирование//Мониторинг общественного мнения. 2008. № 3 (87). С. 17-30.

- Гулин К.А., Шабунова А.А., Чекмарева Е.А. Трудовой потенциал региона. Вологда, 2009. 84 с.

- Статистический анализ методических подходов к рейтинговой оценке регионов в инновационной сфере/Н.Е. Барсукова, Е.В. Клюшникова, А.А. Мальцева, А.А. Серов//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3. С. 273-283.

- Третьякова Т.И. Методологические подходы к оценке интеллектуального потенциала //Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Экономические науки. 2014. № 3. URL: http://vestnik.samgtu.ru/uploads/series/1/26/313/2014-3-13-0014.pdf (дата обращения: 28.09.2018).

- Ионцев В.А., Магомедова А.Г. Демографические аспекты развития человеческого капитала в России и ее регионах//Экономика региона. 2015. № 3. С. 89-102.

- Индекс развития человеческого потенциала //Grandars.ru. URL: http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potenciala.html (дата обращения: 28.09.2018).

- Шагиева Л.А. Ключевые показатели развития социального потенциала территориальных систем//Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 1. С. 175-179.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: статистический сборник. М., 2016.