Измерения токов натекания и квазистационарного электрического поля в приповерхностной зоне РС МКС в ионосфере Земли

Автор: Лисаков Юрий Васильевич, Лапшинова Ольга Викторовна, Пушкин Николай Моисеевич, Коношенко Виктор Петрович, Матвеев Николай Вячеславович, Яшина Любовь Сергеевна

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности

Статья в выпуске: 4 (35), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа электрофизических измерений, выполненных в космическом эксперименте «Импульс (1 этап)» на служебном модуле РС МКС. В эксперименте исследовались эффекты взаимодействия заряженной компоненты ионосферы с поверхностью крупногабаритного космического аппарата (МКС). Анализируются данные измерений квазипостоянного электрического поля и токов натекания, зарегистрированные датчиками вибрационного типа и плоскими зондами приборов комплекса контроля электрофизических параметров, разработанного НПО ИТ. На служебном модуле было установлено два комплекта датчиков с направлением углов «зрения» в надир (к Земле) и в «спутный след» (против вектора скорости МКС). Анализировались общие закономерности измерений в зависимости от солнечно -теневой обстановки на орбите МКС и текущей геофизической динамики ионосферы. Данные измерений токов натекания и квазипостоянных электрических полей были получены в более чем 170 телеметрических сеансах общей продолжительностью более 11000 ч с дискретностью 1 с и привязкой времени UT к каждой точке опроса. Данные измерений, а также геофизические и орбитальные данные, были собраны в электронный альбом. Показано, что представленные измерения коррелируют с временем пересечения МКС границ известных геофизических структур: полуденного и полуночного меридианов, Главного ионосферного провала, Границ диффузных вторжений, Экваториальной геомагнитной аномалии. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на специфику МКС (сверхбольшие размеры станции, сложнейшая пространственная конфигурация, непрерывное функционирование бортового комплекса систем обеспечения и комплекса научных приборов), подобные измерения вполне пригодны для мониторинговых исследований некоторых особенностей ионосферы на уровне слоя F2 с временным масштабом от 1 с до нескольких часов и могут быть использованы для более детального изучения геофизических структур и связанных с ними эффектов в ионосфере. Также полученные результаты могут быть использованы для анализа возмущений электромагнитной обстановки вблизи поверхности РС МКС при контроле потенциалов и токов натекания на поверхность МКС.

Электрофизические измерения, датчики вибрационного типа, плоский зонд, электрические поля, токи натекания, геофизические структуры, ионосфера

Короткий адрес: https://sciup.org/143178165

IDR: 143178165 | УДК: 537.2.08:629.786.2 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-4-5-21

Текст научной статьи Измерения токов натекания и квазистационарного электрического поля в приповерхностной зоне РС МКС в ионосфере Земли

На протяжении ряда лет на орбитальной станции (ОС) «Мир» и Российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) проводились исследования электрических полей вблизи поверхности пилотируемых станций [1–8]. Интерес к этим исследованиям был вызван актуальной проблемой электризации космического аппарата (КА) в условиях полёта при воздействии факторов космической среды, а также при воздействии продуктов жизнедеятельности собственных систем КА, выбрасываемых в окружающее пространство, в т. ч., инжектируемых потоков частиц неполного сгорания топлива двигателей и искусственных потоков частиц от целевых экспериментальных установок.

Движение КА в ионосфере, состоящей из нейтральных и заряженных частиц, создает возмущение плотности частиц, что обуславливает появление в приповерхностной зоне электрических полей и токов. Текущая динамика КА, а также неоднородная структура ионосферы и её нестабильное геофизическое состояние, являются факторами появления на поверхности КА неравномерного объёмного заряда и токов, что приводит к разрядным процессам и может влиять на работоспособность бортовой аппаратуры и состояние материалов покрытия поверхности. Изучение внешней электромагнитной обстановки ОС также необходимо для оценки помех и ошибок измерений в геофизических экспериментах, связанных с мониторингом электромагнитных параметров ионосферы Земли.

Принципы работы приборов измерения

Для исследования электрофизических параметров среды вблизи поверхности КА использовались малогабаритные датчики с преобразователями разработки НПО ИТ, позволяющие измерять напряжённость квазипостоянного и переменного электрических полей и токи натекания на чувствительные элементы датчика.

Работа датчиков основана на законе электростатической индукции. Чувствительные элементы датчика — плоская пластина и металлический штырь — приобретают в электрическом поле заряд, плотность которого зависит от напряжённости электрического поля:

σ = Еε0ε, где Е — напряжённость электрического поля; ε0 — диэлектрическая постоянная; ε — электрическая проницаемость среды.

Регистрируется разность потенциала между чувствительным элементом и корпусом датчика:

U = Еε 0εS/С, где S — площадь чувствительного элемента; С — ёмкость относительно корпуса.

В стационарных условиях величина напряжённости поля E (или разность потенциалов U) определяется условием отсутствия токов натекания на чувствительные элементы. Однако, в лётных условиях постоянно меняющаяся динамика внешней среды обеспечивает формирование переменной составляющей электрического поля и токов натекания.

Для измерения переменных полей и токов натекания в качестве чувствительного элемента используется плоская пластина. При этом нижняя регистрируемая частота определяется постоянной времени

т

вх

= RC ,

где R — сопротивление чувствительного элемента датчика относительно корпуса.

Верхняя регистрируемая датчиком частота электрического поля ограничивается электронной схемой усиления.

Измеряемое переменное поле индуцирует на плоской пластине переменный потенциал (разность потенциалов U ), приводящий к возникновению во входной цепи датчика переменного тока, который усиливается и поступает в преобразователь для дальнейшей обработки.

Преобразователь осуществляет усиление, фильтрацию и детектирование сигналов, пропорциональных переменной разности потенциалов U в разных частотных полосах. В полосе от 2,0 Гц до 2,0 кГц проводится измерение переменного электрического поля, в полосе от 10 до 300 Гц — токов натекания.

Для измерения постоянных по времени полей используется датчик вибрационного типа. В этих датчиках экранирующий электрод колеблется в измеряемом поле под действием электромагнитного возбудителя, обуславливая модуляцию поля на поверхности измерительного электрода.

Все датчики и преобразователи объединены в единый корпус. Градуировка датчиков и преобразователей выполнялась при наземной отработке прибора с помощью контрольно-испытательных пультов и имитаторов электрических полей, разработанных в НПО ИТ.

Описанный динамический метод измерения электрического поля реализован в космическом эксперименте (КЭ) на ОС «Мир» [1–5] с разной модификацией датчиков и преобразователей, что позволило выявить основные диапазоны измерения электрических полей и степень влияния ионосферной плазмы на достоверность измеряемых параметров.

В КЭ «Импульс (1 этап)», проведённом на служебном модуле (СМ) РС МКС, использовалась модификация преобразователей «Зонд3–ЗарядМ», что позволило провести совместные измерения токов натекания на пластину наряду с квазипостоянным полем для геофизического исследования состояния и структуры ионосферы на орбите движения МКС. Отдельные экспериментальные данные КЭ и их интерпретация опубликованы в работах [6–8].

В данной работе публикуются анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных за всё время проведения КЭ с привязкой к геофизическим данным по состоянию ионосферы в период проведения КЭ.

Краткое описание космического эксперимента

На СМ РС МКС в КЭ «Импульс (1 этап)» комплексом контроля электрических параметров (ККЭП) разработки НПО ИТ проводились измерения токов натекания на плоские зонды и измерения квазипостоянного (<3 Гц) электрического поля датчиками вибрационного типа [6–8]. Измерения выполнялись двумя комбинированными датчиками, размещёнными в приповерхностной зоне СМ РС МКС. Место установки ККЭП выбиралось таким образом, чтобы ось угла обзора ионосферы одного из датчиков (параметры ИПТН1 — ток; ИПН16 — квазипо-стоянное поле) была направлена на Землю (в надир), а ось угла обзора второго датчика (параметры ИПТН2 — ток; ИПН26 — поле) направлена приблизительно против вектора скорости (в «спутный след»). За угол обзора принимался угол от оси, перпендикулярной плоскости установки датчиков. Угол обзора датчиков составлял не менее 100 ° . Диапазон измеряемых токов находится в пределах 1,0…3,0 нА как в положительном, так и отрицательном направлении к плоскости прямоугольного чувствительного элемента датчика площадью 6,25 см2. Диапазон измеряемой плотности тока — в пределах 0,16…2,08 нА/см2. Входное сопротивление токового канала составляло

47 МОм. Таким образом, в части измерения токов прибор (датчик) является гальванометром, измеряющим ток натекания (стекания) [9]. В настоящем исследовании за положительное направление тока принято направление, противоположное направлению движения электронов, т. е. уходящие с поверхности электроны образуют положительный ток, при этом в измеряемом токе суммарная составляющая ионов существенно меньше электронной составляющей.

Измерения электрического поля выполнялись штыревыми датчиками вибрационного типа. На телеметрическую систему от вибрационного датчика поступал двухполярный сигнал, величина и знак которого определяются величиной измеряемого электрического поля, при этом ТМЕ = K·E , где ТМЕ — телеметрическая единица; K — интегральный приборный коэффициент преобразования; E — значение измеряемого электрического поля. Коэффициент K достоверно известен не был, поэтому при анализе данных использовались значения ТМЕ. По современным справочным данным, величина напряжённости электрического поля в ионосфере колеблется от нескольких единиц до десятков милливольт на метр, и в высокоширотной ионосфере достигает ста и более милливольт на метр. Анализируемые измерения проводились в приповерхностной зоне сверхбольшого КА, поэтому значения напряжённости электрических полей могут отличаться от приведённых величин [10]. Величина этого отличия определяется размерами КА и дебаевским радиусом экранирования в ионосфере Земли (от миллиметров до сантиметров) на высоте полёта МКС. Исходя из этого, напряжённость поля вблизи поверхности МКС может отличаться от напряжённости поля в ионосфере на три-четыре порядка.

Предполагается, что в условиях освещённой Солнцем окружающей КА среды, поверхность КА покидают фотоэлектроны, что соответствует значительным положительным токам натекания. При других условиях с поверхности КА стекает существенный отрицательный заряд, что может стать причиной существования не только отрицательного, но и положительного приповерхностного электрического поля. Кроме этого, при анализе измерений учитывалось, что уровень и знак потенциала поверхности СМ МКС и приповерхностного электрического поля в зоне размещения датчика могут определяться не только параметрами среды, окружающей КА, но и электрическими, магнитными и электромагнитными процессами, происходящими в оборудовании самого КА. Подобные датчики заряда (электрического поля) использовались при измерениях на КА, работающих на геостационарных орбитах [11].

В данной работе анализировались измерения, выполненные в период 12.02.2010…21.01.2011 гг., включающие более 170 телеметрических сеансов. Продолжительность 90 сеансов измерений составляла 90–135 мин (максимальная ёмкость бортового запоминающего устройства (ЗУ)), т. е. от 1 до 1,4 витка. В двенадцати случаях последовательно использовались два комплекта бортового ЗУ, что позволило провести почти непрерывные измерения (с разрывом 10–30 мин) на протяжении более 4 ч (270 мин, более 2,8 витка, более 16 000 измерений). Таким образом, было проанализировано более 11 000 ч измерений токов натекания и квазипостоянных электрических полей с дискретностью 1 с и привязкой UT к каждой точке измерений. Орбиты и геофизические параметры по начальным данным ЦУП и данным из источника [12] вычислялись по программе-справочнику CADR-4 [13] с дискретностью 10 с. В программу CADR-4 заложена модель геомагнитного поля, в соответствии с которой вычисляется набор текущих геомагнитных и геофизических параметров Земли. Орбита МКС на период измерений была почти круговой с высотой ~365 км, наклонением 51,8°LAT (LAT — широта), орбитальным периодом 91,5 мин. Смещение орбиты по долготе на экваторе за виток составляло 23,3°. Исследуемые фрагменты измерений включали регулярные пересечения вечернего и утреннего терминаторов на орбите движения МКС. Семь сеансов включали измерения на бестеневых (солнечных) орбитах: 20–21.11.2010 г., 16–19.01.2011 г. Измерения привязывались к текущим значениям геомагнитной широты L0 полёта МКС: приэкваториальным — L0 < 20°; средним — 20° < L0 < 50°L0; переходным — 50-60° L 0, а также к субавроральным значениям, выше 60° L 0 до 66° L 0 в Южном полушарии (ЮПШ) и до 63° L 0 в Северном полушарии (СПШ). Далее, для анализа, они сопоставлялись с текущими значениями геомагнитной широты (L0) известных крупномасштабных ионосферных структур: экваториальной аномалии (ЭА, L0 < 20° относительно геомагнитного экватора — ГМЭ), главного ионосферного провала (ГИП) и/или экваториальной границы диффузных вторжений (ГДВ) в вечернем и раннем утреннем секторах MLT [14, 15]. Также принимались во внимание положения полуденного и полуночного меридианов в местном времени (TLOC). Расчёты набора геофизических параметров во время проведения измерений позволили локализовать известные крупномасштабные ионосферные структуры, определяющие их текущую и продолжительную динамику в спокойных и слабо возмущённых геомагнитных условиях. Данные измерений, геофизические и орбитальные данные были собраны в электронный альбом.

Примеры измерений

В период 20.09.2010–25.09.2010 г. целенаправленно была проведена серия из пяти более чем четырёхчасовых сеансов измерений в одном режиме работы ККЭП и бортового ЗУ и в заданных орбитальных условиях.

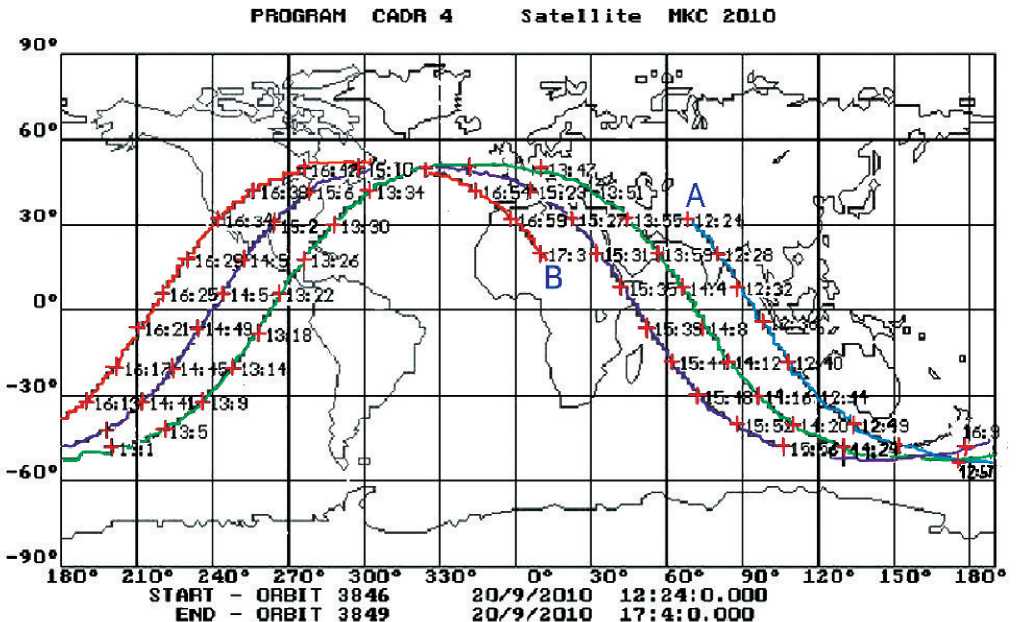

На рис. 1 приводятся траектории движения МКС (подспутниковая трасса её орбиты), на которых выполнялись измерения 20.09.2010 г. (вблизи осеннего равноденствия). Измерения начинались на нисходящем участке орбиты в 12:24:21 UT (на рисунке — точка А ) в средних широтах СПШ Земли. Далее орбита проходила через приэкваториальную область СПШ, пересекала экватор, приэкваториальную область Южного полушария, средние, переходные и субавроральные широты и снова средние широты ЮПШ и т. д. Таким образом, из-за вращения Земли можно было провести измерения в зоне ионосферы, соответствующей на Земле области по широте от 52 ° с. ш. до 52 ° ю. ш. и протяжённостью вдоль экватора ~85 000 км от 215 до 265 ° по долготе и такой же вдоль экватора от 45 до 98 ° по долготе.

Рис. 1. Подспутниковая трасса орбиты МКС (широта–долгота) при выполнении измерений 20.09.2016 г.

А — начало измерений; В — конец измерений. Цифрами на графике (трассе) обозначено время проведения замеров (часы:минуты). Траектории движения выделены цветом по виткам

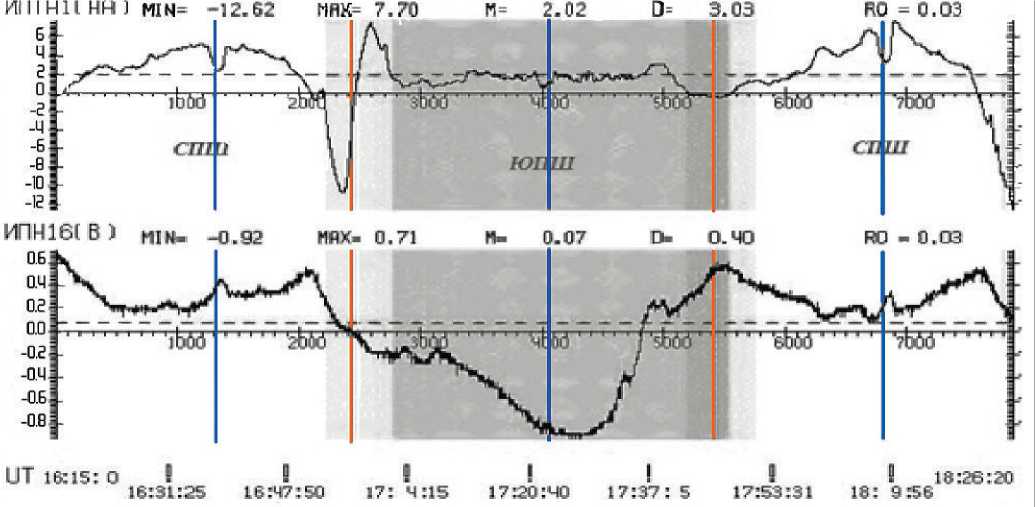

Результаты измерений токов и полей представлены на рис. 2. Продолжительность сеанса составила 04:39:27 (около трёх витков). На середину сеанса приходился разрыв измерений, который составлял 780 с (~13 мин). Сеанс включал более 16 000 измерений.

Используемые при анализе измерений величины компонент вектора напряжённости магнитного поля Земли ( Bx , By , Bz ) и степень возмущения магнитного поля, характеризуемая индексом Kр , заимствовались из работ [16, 17]. При измерениях 20.09.2010 г. индекс Kp = 1. Компоненты Ву , Вz меняли знак, компонента Вх оставалась положительной.

На четырёх панелях ( X , Y , Z , U ) рис. 2 представлены данные измерений четырёх параметров ККЭП: токов натекания ИПТН1 одного датчика, направленного в надир; ИПТН2 второго датчика, направленного в «спутный след», и напряжённость квазипостоян-ного поля ИПН16, ИПН26, соответственно, первого и второго датчиков. На осях абсцисс указаны точки отсчёта измерений от начала измерений, на осях ординат показаны шкалы измеряемых параметров: ИПТН1, ИПТН2 — в наноамперах; ИПН16, ИПН26 — в вольтах телеметрии.

На всех панелях толстая вертикальная линия (чёрная) в середине сеанса соответствует 13-минутному разрыву измерений. Внизу панели U приводится время UT замеров, соответствующее точкам отсчёта измерений.

На панели X различной степенью затенённости обозначены условия освещённости в подспутниковой точке и на орбите КА. Отсутствие затенения соответствует освещённости на орбите и на поверхности Земли. Области на орбите от начала тени на Земле (от вечернего терминатора) до начала тени на орбите, а также от выхода из тени на орбите до утреннего терминатора (выхода из тени Земли) обозначены зелёными прямоугольниками с затенением более слабой интенсивности. Более интенсивным затенением обозначено нахождение КА и Земли в тени. Вертикальными синими линиями на панели Х внутри теневой и полностью освещённой области отмечены моменты пересечения МКС полуночного и полуденного меридианов, соответственно. Вертикальными линиями коричневого цвета на панели Х обозначены моменты пересечения МКС геомагнитного экватора в системе координат, привязанной к магнитному полю Земли

Рис. 2. Измерения токов натекания (параметры ИПТН1, ИПТН2) и электрических полей (параметры ИПН16, ИПН26) 20.09.2010 г. MIN — минимальное значение параметра; MAX — максимальное значение параметра; М — среднее значение параметра (пунктирная горизонтальная линия)

(ГМЭ, min L ), попадающего внутрь характерной измеряемой структуры — экваториальной аномалии. Измерения между пересечениями ГМЭ относятся к измерениям в соответствующем полушарии (СПШ, ЮПШ).

На панели Y затенёнными и незатенёнными областями выделены периоды орбитального движения МКС, равные отрезку времени 91,5 с. На незатенённом участке около точки измерения 8 000 жирной линией отмечен разрыв телеметрии. Вертикальными линиями на панели Y обозначены точки (времена измерений) прохождения орбиты МКС максимальной географической широты 51,8 ° LAT (наклонение орбиты) в ЮПШ и СПШ.

На панели Z вертикальными линиями обозначены моменты пересечения МКС ГМЭ (соответственно, коричневые линии на панели Х ), затенением обозначены приэкваториальные области (в пределах ±20 L 0 от ГМЭ). L 0 соответствует долготе в системе координат, привязанной к магнитному полю Земли.

На панели U затенены области измерений, выполненные при пролёте МКС диапазона долгот, соответствующего 50-60 ° L 0 в магнитной системе координат. Привязка измерений к координатам в магнитной системе координат проводилась в соответствии с моделью магнитного поля, заложенной в программе CADR-4 . Незатенённые участки внутри близко размещённых затенённых соответствуют измерениям на широтах, больших 60 ° L 0.

На всех панелях помимо наименования представлены численные значения соответствующих параметров в сеансе — минимальные (MIN), максимальные (MAX), средние (M). Пунктирные горизонтальные линии показывают средние значения параметров в сеансе измерений.

При обзоре представленных измерений явно наблюдаются крупномасштабные периодичности изменения амплитуды измеряемых параметров в зависимости от орбитального перемещения МКС за виток. При этом характер изменения амплитуды вдоль орбиты повторяется от витка к витку. Выявленные периодические изменения амплитуды измеряемых величин соответствуют изменениям условий освещённости орбиты (пересечение вечернего и утреннего терминаторов на Земле и КА); а также пересечениям крупномасштабных ионосферных структур — ЭА, ГИП, областей диффузного и структурного возмущений в условиях слабых геомагнитных высыпаний заряженных частиц (ГДВ). В рассматриваемом сеансе освещённые (свет) участки орбит приходятся на СПШ, неосвещенные (тень) — на ЮПШ. Измерения проводились в пяти пересечениях МКС экваториальных аномалий и геомагнитного экватора (шестое пришлось на разрыв измерений), при трёх пересечениях субавроральной области в ЮПШ и СПШ, при двух пересечениях переходных широт и одного — субавроральной области.

Анализ измерений токов и квазипостоянных электрических полей выявил некоторые характерные особенности их поведения. Одна особенность состояла в похожести измерений соответствующих параметров, выполненных датчиками, направленными в надир и в «след».

В общих чертах характер измерений соответствующих параметров, выполненных разнонаправленными датчиками на протяжении сеанса, коррелирует с коэффициентом 0,66–0,69. Однако, токи и электрические поля, измеряемые в «следе», имеют меньшую амплитуду, более «изрезанный» общий вид. Исследование обтекания сверхбольшого КА (ОС «Мир») аналогичными разнонаправленными датчиками проводилось ранее [3, 4]. Далее в статье анализируются измерения датчика, направленного в надир.

Ещё одной характерной особенностью является зависимость значений параметров от условий освещённости подспутниковой и надспутниковой вертикалей (день – ночь в подспутниковой точке на поверхности Земли и свет – тень на орбите МКС). В зависимости от условий освещённости наблюдается существенное изменение амплитуд и знаков измеряемых токов и электрических полей. В средних широтах в условиях света среднее значение тока положительное и в несколько раз превышает значение тока, измеряемое в тени. Среднее значение поля в условиях тени имеет отрицательное значение, в условиях света — положительное.

Следующая особенность наблюдается при измерениях, выполненных в период прохождения МКС крупномасштабных ионосферных структур. При продолжительных непрерывных измерениях (в данном сеансе около трёх витков) в условиях прохождения КА приэкваториальных, средних, переходных и субавроральных широт на всех последовательных орбитах и в СПШ, и в ЮПШ наблюдаются повторяющиеся в общих чертах вариации измеряемых параметров. Наиболее выраженный характер изменения параметров проявляется на освещённых участках при прохождении орбиты МКС экваториальной аномалии. В рассматриваемом сеансе первое пересечение ЭА начинается на освещённом участке орбиты в СПШ, заканчивается на участке орбиты в ЮПШ, где КА переходит непосредственно в тень. При входе в приэкваторальную область наблюдается уменьшение амплитуды измеряемого тока от положительного значения, существенно превышающего среднее, до нулевого уровня, далее — постепенное нарастание отрицательного значения, достижение максимального отрицательного значения, возвращение к нулевому уровню на ГМЭ, далее — нарастание и возвращение к уровню положительного значения ниже характерного для неосвещённых средних широт. В это же время в измерениях электрического поля прохождение зоны ЭА проявляется как постепенное уменьшение положительного значения поля при входе в приэкваториальную область, переход поля из положительного значения в отрицательное на ГМЭ при пересечении полушария. Следующее пересечение ЭА начинается в ЮПШ на освещённом участке орбиты, но после пересечения ГМЭ, в отличие от предыдущего пересечения, измеряемый ток постепенно нарастает до уровня выше среднего, характерного для освещённых средних широт. Аналогичные закономерности наблюдаются в последующих пересечениях ЭА.

Приблизительно посередине между пересечениями МКС ГМЭ в ЮПШ и СПШ во временном интервале нескольких минут (менее четырёх) наблюдаются характерные вариации параметров измерения, соответствующие трём специфическим геофизическим точкам: максимальному значению долготы L0, максимальному значению широты (наклонение орбиты ±58,1° LAT) в магнитной системе координат, а также локальная полночь (полдень). В ЮПШ (полночь) в этих фрагментах наблюдаются вариации измеренных значений, соответствующие субавроральным структурам, в СПШ (полдень) наблюдается скачок тока на переходных широтах. Анализ упомянутых ранее сеансов 20–25.09.2010 г. показал общую закономерность вариаций измерений за исключением несущественных текущих деталей.

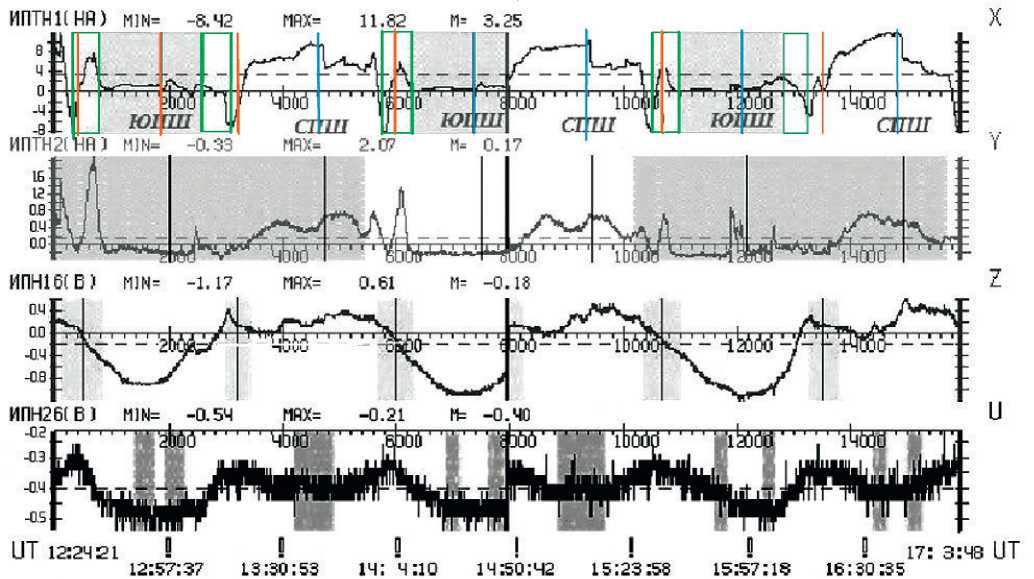

На рис. 3 представлена трасса подспутниковой точки орбиты МКС при измерениях 18.01.2011 г. В точке в период проведения измерений орбита была бестеневая, высота тени на 50 км ниже высоты КА.

Измерения начались в 16:15:00 UT на восходящем участке орбиты на выходе из приэкваториальной области СПШ. Продолжительность сеанса измерений составила 02:11:20 (7 880 с; 1,43 витка).

На рис. 4 представлены результаты измерений. Кроме шести фрагментов измерений в средних и переходных широтах СПШ и ЮПШ измерения охватывают два фрагмента в субавроральных широтах в СПШ, а также два пересечения ГМЭ.

Вертикальными синими линиями на рис. 4 отмечены два пересечения полуденного (в СПШ) и одно — полуночного (в ЮПШ) меридианов, коричневыми линиями отмечены два пересечения ГМЭ. Кроме того, на рисунке затенением обозначены измерения в области тени на Земле, а также в начале сеанса и вблизи ГМЭ затенением обозначены приэкваториальные области. В измерениях амплитуд тока и поля, представленных на рис. 4, вблизи полуденного меридиана в СПШ в субавроральной зоне в 16:35:30 UT наблюдаются резкие изменения амплитуд, отражающие пересечение МКС двух границ ионосферной структуры (зоны изменения плотности в ионосфере) за время около 150 с.

Рис. 3. Подспутниковая трасса орбиты МКС при выполнении измерений 18.01.2011 г. А — начало измерений; В — конец измерений. Цифрами на графике (трассе) обозначено время проведения замеров (часы:минуты)

Рис. 4. Измерения токов натекания (параметр ИПТН1) и электрических полей (параметр ИПН16) 18.01.2011 г. MIN — минимальное значение параметра; MAX — максимальное значение; М — среднее значение (пунктирная горизонтальная линия)

Подобные структуры наблюдались неоднократно в аналогичных орбитальных и временных условиях (вблизи полуденного меридиана). В ЮПШ вблизи полуночного меридиана в субавроральной зоне в измерениях тока и поля также наблюдаются изменения, соответствующие структуре в ионосфере продолжительностью ~200 с в 17:23:50UT. При пересечениях МКС этих структур и в СПШ, и в ЮПШ наблюдается уменьшение тока с одно- временным ростом электрического поля (антикорреляция ток – поле). Измеряемое значение тока вне структур на освещённой части орбиты (СПШ) было выше среднего, значение поля положительное. Измеряемый ток на освещённой орбите, но затенённой подспутниковой ионосфере, был ниже или равнялся среднему значению, поле в основном было отрицательным.

В приэкваториальной области при переходе из СПШ в ЮПШ в 16:56:20 UT

(пересечение ГМЭ) наблюдаются характерные изменения амплитуд тока и поля, соответствующие ЭА. При следующем прохождении орбиты через приэкваторальную область из ЮПШ в СПШ характерного изменения тока и поля при пересечении ГМЭ в 17:46:00 UT не наблюдается, хотя наблюдается падение значения тока до нуля и нехарактерное для ЭА возрастание положительного значения электрического поля. Измерения в конце сеанса приходятся на начало следующей приэкваториальной области, наблюдается характерное для начала ЭА уменьшение тока и электрического поля, что свидетельствует об обычном входе в ЭА.

Обсуждение результатов наблюдений

Прохождение структур (неоднородностей плотности) ионосферы. При движении КА по орбите (в т. ч. и сверхбольшого — МКС, ОК «Мир») в ионосферной плазме Земли, с одной стороны, нарушается её текущее состояние, с другой — появляется возможность оценить её параметры в невозмущённом движением КА состоянии по интерпретации данных бортовых приборов. Общий обзор всех имеющихся в эксперименте данных измерений приповерхностных токов натекания и приповерхностных электрических полей выявил повторяющуюся общую картину взаимодействия КА с ионосферой Земли, отражающую наличие в ионосфере крупномасштабных структур: экваториальной аномалии (ЭА, ±20-30° L 0, включающей ГМЭ); региона средних широт (30-50° L 0); области переходных (50-60° L 0) и субавроральных (60-66° L 0) широт. Анализ измерений на масштабах отдельных структур при пересечении их границ (ЭА, ГИП, ГДВ, случайных неповторяющихся) показывает высокую (0,60–0,95) антикорреляцию измеряемых токов и квазипостоянных электрических полей. При этом необходимо учитывать, что приповерхностная окружающая МКС среда, в которой выполняются измерения электрических параметров, зависит, в т. ч., от физических параметров МКС — геометрических размеров, формы, электростатических, электромагнитных свойств ближайшей поверхности и в первую очередь от электрической проводимости, эквипотенциальности, соотношения проводящей и непроводящей поверхностей, а также выбранного места размещения датчиков. Анализируя данные, можно сделать предположение, что, несмотря на электростатическую и электромагнитную сложность объекта, выполненные измерения определяются, главным образом, параметрами ионосферы, а не поверхностными свойствами КА.

Свет – тень на Земле и на орбите. Во всех сеансах КЭ на каждой орбите МКС наблюдается зависимость значений тока и поля от условий освещённости: полностью освещённая поверхность Земли и орбиты, пересечение вечернего терминатора (входа МКС в зону тени на Земле), рост высоты тени на Земле до максимального значения ниже бестеневой орбиты, пересечение точки входа в тень на орбите, рост и уменьшение высоты тени до выхода из тени на орбите, пересечение утреннего терминатора на Земле (точки выхода из зоны тени на Земле). В некоторых сеансах наблюдалось несколько случаев прямой засветки Солнцем плоских зондов, что приводило к выходу измеряемого тока за шкалу измерений. Прямая засветка Солнцем датчиков электрического поля на измерения не влияет.

Свет – тень вне крупномасштабных структур. Вне крупномасштабных ионосферных структур (ЭА, ГИП, ГДВ) на полностью освещённых орбитах измеряемый ток — положительный, существенно превышающий средние его значения, наблюдаемые при других условиях. Измеряемое поле в основном положительное. На полностью теневой части орбиты величина тока ниже среднего положительного значения в сеансе, иногда наблюдаются небольшие и непродолжительные отрицательные значения. Значение поля в основном отрицательное. При пересечении вечернего терминатора на Земле происходит переход измеряемых параметров в условия ночной ионосферы: постепенно уменьшаются положительные значения измеряемого тока (или даже становятся отрицательными), электрические поля изменяют знак и становятся также отрицательными.

При пересечении точки входа МКС в тень резкого изменения тока и поля не наблюдается. От момента пересечения точки выхода МКС из тени до пересечения утреннего терминатора на Земле наблюдается рост положительного значения тока до уровня, существенно превышающего среднее; электрическое поле постепенно переходит из отрицательных значений в область положительных. В общем, поведение измеряемых токов и электрических полей в зависимости от условий освещённости (свет – тень, пересечение терминатора) определяется количеством заряженных носителей (в основном тепловой плазмы ионосферы), число которых определяется процессами в ионосфере: диссоциацией компонент, ростом числа атмосферных электронов из-за солнечного ультрафиолета, появлением и исчезновением фотоэлектронов, генерируемых элементами конструкции КА.

Свет – тень в крупномасштабных структурах. При пересечениях МКС крупномасштабных ионосферных структур (ЭА, локальных провалов и возрастаний плотности, ГИП (ГДВ), субавроральных областей) на измерения накладываются условия освещённости, при этом структуры не маскируются. Максимальное отрицательное значение измеряемого электрического поля составило –1,42ТМЕ, максимальное положительное +0,83ТМЕ.

Приэкваториальная структура — электромагнитная экваториальная аномалия. В измерениях тока натекания (стекания) и квазипостоянного приповерхностного электрического поля в дневной ионосфере наиболее очевидной крупномасштабной по протяжённости и амплитуде структурой является ЭА. В большей части сеансов, в которых МКС пересекает дневную приэкваторильную область, наблюдаются изменения в показаниях продолжительностью 8–12 мин, что обусловлено ЭА. Электромагнитная аномалия возникает при переходе орбиты из полушария в полушарие (как из Северного в Южное, так и из Южного в Северное) и проявляется как характерное изменение в амплитуде тока: переход из текущего положительного значения через ноль, постепенное нарастание отрицательного значения до максимального, достижение максимального отрицательного значения, постепенное уменьшение отрицательного значения до нулевого, переход через ноль на ГМЭ и нарастание (или спадание) до текущего значения тока на выходе из приэкваториальной области. Одновременно с переходом тока через ноль на ГМЭ наблюдается переход измеряемого электрического поля из положительного значения в отрицательное. Таким образом, в наших измерениях типичная ЭА содержит две особенности: характерное изменение тока натекания с переходом через ноль из отрицательного значения в положительное вблизи ГМЭ, а также переход электрического поля через ноль из положительного значения в отрицательное также вблизи ГМЭ. Иногда наблюдается нетипичная реакция датчиков на прохождение ЭА, которая влияет на измеряемые значения амплитуд тока и поля, и может быть более продолжительной, иметь более сложную структуру, часто несимметричную. Иногда в измерениях зависимость от ЭА не наблюдается (с учётом чувствительности детекторов), в этих случаях значения и тока, и поля нетипичны. ЭА, проявляющаяся в условиях пересечения вечернего терминатора на Земле, продолжает оказывать влияние на измерения в ночной ионосфере (см. рис. 2). После выхода МКС из тени на ЭА может не проявляться (см. рис. 4) или проявиться достаточно быстро после пересечения точки выхода из тени Земли. Наблюдалось несколько случаев появления структур, подобных ЭА, в ночной приэкваториальной ионосфере.

«Фонтан-эффект». Устоявшиеся к настоящему времени представления об электромагнитных процессах в приэкваториальной области F2 дневной ионосферы Земли включают в себя обнаруженную в середине 1940-х гг. экваториальную геомагнитную аномалию. Механизм образования этой аномалии связан с так называемым «фонтан-эффектом», который заключается в следующем [18]. В области геомагнитного экватора существующее геомагнитное поле (почти параллельное поверхности Земли вблизи геомагнитного экватора) и восточно-западная компонента электрического поля вызывают дрейф заряженных частиц в поперечном обоим полям направлении. В результате этого происходит вынос плазмы из района экватора, где ионизация максимальна, в область более высоких широт. Возникает явление «фонтан-эффекта», т. е. плазма поднимается вверх в экваториальной области и постепенно поворачивает по направлению на север в СПШ и на юг в ЮПШ, что вызвано увеличением наклона геомагнитных силовых линий по обе стороны от геомагнитного экватора. Динамика измеряемых в КЭ приповерхностных токов натекания и приповерхностных электрических полей также определяется локальной концентрацией тепловой компоненты окружающей ионосферной плазмы, локальным электрическим и магнитным полями. Выполненные измерения показывают, что при пересечении МКС приэкваториальной области в дневное время наблюдаются вариации измеряемых параметров, соответствующих появлению в ионосфере крупномасштабной специфической структуры, изменяющей пространственную временную динамику токов натекания и электрического поля, что проявляется в изменении величины и направления (ток натекания – ток стекания) измеряемых токов, а также величины и знака электрического поля. Представляется, что наблюдаемая на орбите крупномасштабная структура укладывается в существующую модель ЭА.

Другие наблюдаемые крупномасштабные структуры. Приблизительно в середине между пересечениями МКС ГМЭ в СПШ и ЮПШ в ряде сеансов наблюдаются структуры на переходных (ГИП) и субавроральных (ГДВ) широтах. Особенности орбитального движения МКС с учётом наклонения орбиты и ориентации осей МКС к вектору напряжённости магнитного поля Земли часто дают возможность наблюдать только экваториальные границы ГИП и ГДВ. ГИП всегда находится ближе к экватору, чем ГДВ. ГИП чаще наблюдается в СПШ, чем в ЮПШ. Известно, что ГИП и ГДВ имеют пологую среднеширотную границу и более резкую полярную. В условиях геомагнитных возмущений экваториальные границы ГИП и ГДВ смещаются на более низкие широты. В условиях геомагнитных возмущений орбита МКС попадает в субавроральную диффузную зону СПШ, а в ЮПШ попадает в область структурированных высыпаний, что проявляется в вариациях измерений токов натекания и электрических полей. В измерениях также наблюдаются и другие мелкомасштабные по продолжительности и амплитуде текущие повторяющиеся и неповторяющиеся от витка к витку структуры.

Специалисты NASA в КЭ FPMU [19] проводили подобные плазменные комплексные зондовые измерения вблизи поверхности МКС на расстоянии 1,5 м, основная цель которых состояла в исследовании динамики плавающего потенциала.

Выводы

-

1. Сверхбольшие КА, такие как МКС и ОС «Мир», при движении в ионосфере Земли возмущают нейтральную и заряженную компоненты окружающей среды. Анализ выполненных измерений токов натекания (стекания) на плоские зонды и квази-стационарных электрических полей в приповерхностной зоне сверхбольшого КА показывает, что выявленные вари-

- ации и возмущения непосредственно определяются окружающей космической средой — ионосферой. В измеряемых параметрах с той или иной степенью регулярности наблюдаются характерные для F2-слоя структуры с временными масштабами от единиц секунд (текущие значения) до десятков минут: ЭА в приэкваториальной области в дневном локальном времени, границы ГИП, экваториальная ГДВ в вечернем и раннем утреннем секторах MLT.

-

2. В отсутствие геомагнитных возмущений ( Kp ниже 2о) общая картина данных, полученных в сеансах КЭ, стабильна на протяжении нескольких суток. Ионосфера сохраняет глобальную крупномасштабную структуру, что проявляется в достаточно похожей реакции датчиков на условия освещённости, на прохождение МКС от орбиты к орбите зон ЭА, ГИП, субавроральных зон.

-

3. ЭА проявляется при прохождении МКС приэкваториальных широт в дневное местное время как существование (или редко — отсутствие) в ионосфере

-

4. Имеющиеся данные позволяют выполнить более подробный отдельный анализ наблюдаемых в эксперименте структур ЭА, ГИП, ГДВ и дают возможность сопоставить их локализацию и динамику с наземными наблюдениями (с учётом параметров орбиты МКС). Спутниковые исследования, а, следовательно, и исследования на МКС, ионосферных структур не утратили актуальности и в настоящее время для уточнения модели ионосферы и постоянного контроля её параметров.

-

5. Орбита МКС, глобальная конфигурация магнитного поля Земли, длительность эксперимента (около года), объём полученных и обработанных данных позволили получить дополнительные данные о параметрах ионосферы Земли. Представленный анализ позволяет сделать заключение, что относительно простой прибор, предназначавшийся для диагностики приповерхностной заряженной компоненты окружающей МКС среды в активном КЭ, может быть использован для мониторинга структурных особенностей ионосферы.

характерной пространственно-временной структуры, отражающейся в измеряемых значениях токов (изменение амплитуды и знака вблизи ГМЭ), а также и в значениях напряжённости электрического поля (изменение знака из положительного значения в отрицательное непосредственно на ГМЭ). Проявляемая в измерениях на орбите в приэкваториальной области крупномасштабная структура укладывается в существующую модель ЭА.

Список литературы Измерения токов натекания и квазистационарного электрического поля в приповерхностной зоне РС МКС в ионосфере Земли

- Пушкин Н.М., Медников Б.А., Машков А.С., Лапшинова О.В. Измерение фоновых электростатических и переменных электрических полей на внешней поверхности модуля «Квант» орбитальной станции «Мир» // Космические исследования. 1994. Т. 32. № 3. С. 140-142.

- Пушкин Н.М., Медников Б.А., Гомилка Л.А., Лапшинова О.В., Антропов Н.Н. Динамика электрических полей в приповерхностной зоне КА при инжекции плазмы с борта орбитальной станции «Мир» // Космические исследования. 1997. Т. 35. № 4. С. 442-444.

- Лисаков Ю.В., Климов С.И., Лапшинова О.В., Медников Б.А., Машков А.С., Пушкин Н.М. Флуктуации тока на плоские зонды прибора «Зонд-Заряд», установленного на орбитальном комплексе «Мир» // Космические исследования. 2003. Т. 41. № 3. С. 265-276.

- Лисаков Ю.В., Климов С.И., Лапшинова О.В., Пушкин А.М., Машков А.С. Анализ измерений квазистационарных электрических полей в приповерхностной зоне орбитального комплекса «Мир» // Космические исследования. 2007. Т. 45. № 3. С. 270-273.

- Лисаков Ю.В., Лапшинова О.В., Яковлев В.Н. Исследование эффектов инжекции плазмы с борта орбитального комплекса «Мир» // 4-я ежегодная конференция «Физика плазмы в солнечной системе», 16-20 февраля 2009 г. Сб. тезисов. М.: ИКИ РАН. С. 36-37.

- Лисаков Ю.В., Ковалёв В.И., Лапшинова О.В., Пушкин Н.М., Ружин Ю.Я. Возможности исследований субавроральной ионосферы с помощью научных приборов, размещаемых на Российском сегменте МКС // I научная конференция «Базы данных, инструменты и информационные основы полярных геофизических исследований» (POLAR 2011), 24-26 мая 2011 г. Тезисы докл. Троицк: ИЗМИРАН. С. 27-28.

- Лисаков Ю.В., Лапшинова О.В., Пушкин Н.М. Измерение токов натекания на плоские зонды в эксперименте «Импульс-1» на Российском сегменте МКС // 7-я ежегодная конференция «Физика плазмы в солнечной системе», 6-10 февраля 2012 г. Сб. тезисов. М.: ИКИ РАН. 83 с.

- Лисаков Ю.В., Лапшинова О.В., Пушкин Н.М., Матвеев Н.В. Измерения токов натекания и квазипостоянного электрического поля в экваториальной аномалии // 8-я ежегодная конференция «Физика плазмы в солнечной системе», 4-8 февраля 2013 г. Сб. тезисов. М.: ИКИ РАН. 80 с.

- Имянитов И.М. Приборы и методы для изучения электричества атмосферы. М.: Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1957. 483 с.

- Гдалевич Г.Л. Развитие зондовых методов исследования ионосферной плазмы и результаты их применения: дисс. доктора физ.-мат. наук: 01.04.12. Москва, 1983. 316 с.

- Guselnikov V., Prokopiev U, Grafodatsky O. Primary flight data analysis of spacecraft charging from DIERA patrol system at «Express-11» and «Gals-12» Russian satellite // In: Workshop on Space Weather, 11-13 November 1998, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. ESA, 1999, p. 253-256.

- Орбитальные баллистические данные движения МКС. Режим доступа: https://www.space-track.org/basicspacedata/ query/class/tle_latest/ ORDINAL / 1/ NORAD_CAT_ ID/25544/orderby/TLE_ LINE1 ASC/format/tle (дата обращения 28.06.2021 г.).

- Galperin Yu.I., Zinin L.V. Reference geophisical information CADR-4. Version 3.0, August 1995.

- Гальперин Ю.И, Кранье Ж., Лисаков Ю.В., Николаенко Л.М., Си-ницын В.А., Сово Ж.-А., Халипов В.Л. Диффузная авроральная зона I. Модель экваториальной границы диффузной зоны вторжения авроральных электронов в вечернем и околополуночном секторах // Космические исследования. 1977. Т. XV. № 3. С. 421-434.

- Халипов В.Л., Гальперин Ю.И, Лисаков Ю.В., Кранье Ж., Николаенко Л.М., Синицын В.А., Сово Ж.-А. Диффузная авроральная зона II. Формирование и динамика полярного края субаврорального ионосферного провала в вечернем секторе // Космические исследования. 1977. Т. XV. № 5. С. 708-723.

- Данные по магнитному полю Земли (Bx, By, Bz). Режим доступа: https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/sp_phys/ (дата обращения 28.06.2021 г.).

- Данные по индексу Кр (Kp-index). Режим доступа: http://www.theusner.eu/ terra/aurora/kp.php (дата обращения 28.06.2021 г.).

- Ратклифф Дж. Введение в физику ионосферы и магнитосферы. М.: Мир, 1975. 294 с.

- Joseph I. Minow, Victoria Coffey, Kenneth Wright, Paul Craven1, Steven Koontz Opportunities for Utilizing the International Space Station for Studies of F2- Region Plasma Science and High Voltage Solar Array Interactions with the Plasma Environment // Abstract to be submitted to Air Force Orbital Resources Ionosphere Conference Dayton, OH, 12-14 January 2010.