Изображения групп святых в храмах Каппадокии эпохи македонской династии

Автор: Захаровa Анна Владимировна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Церковное искусство

Статья в выпуске: 6 (41), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос о том, как и когда в византийской монументальной живописи складывается традиция изображать святых по чинам или тематически подобранным группам в определенном месте в пространстве храма. На примере храмов Каппадокии предпринята попытка реконструировать общевизантийскую традицию изображения групп святых, так или иначе претерпевшую преломление в региональных культурах.

Живопись, каппадокия, македонская династия, иконография, группы святых, фреска, церковное искусство, каппадокийские росписи, "архаические программы"

Короткий адрес: https://sciup.org/140189943

IDR: 140189943

Текст научной статьи Изображения групп святых в храмах Каппадокии эпохи македонской династии

В уже сложившемся виде традиция изображать святых по чинам или тематически подобранным группам в определенном месте в пространстве храма представлена памятниками второй четверти XI в., такими как ансамбли мозаик и фресок Осиос Лукас, Софийского собора в г. Киеве, Софийского собора в г. Охриде. Собственно, разработка четко организованной и разветвленной системы в изображении святых была частью процесса сложения иерархической системы монументальной декорации византийского храма, подробно рассмотренного в классическом труде Отто Демуса 1 .

Как показал Кристофер Уолтер, именно середина XI в. является ключевым моментом в этом процессе, когда важнейшее значение приобретает демонстрация роли Церкви в домостроительстве спасения 2 . Многочисленные изображения святых, наполняющие храм и представляющие все типы святости, есть ни что иное, как грандиозный образ Вселенской Церкви.

Формирование этой традиции вряд ли было единовременным изобретением, и, скорее, представляло собой довольно длительный процесс, занявший почти два столетия, прошедших со времени восстановления иконопочитания и

Анна Владимировна Захарова — кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник отдела византийского искусства Государственного института искусствознания.

культа святых 3 . Однако от периода между серединой IX в. и началом XI в. до нас дошло лишь несколько фрагментов программ монументальной декорации храмов, находящихся на европейской территории Византийской империи, по которым невозможно реконструировать интересующий нас процесс 4 . Напротив, Каппадокия дает богатейший массовый материал, относящийся к этому периоду. Конечно, росписи пещерных каппадокийских храмов имеют ярко выраженную региональную специфику. Тем не менее, все эти ансамбли так или иначе связаны с общими для византийского искусства тенденциями. Попробуем рассмотреть каппадокийские фрески македонского периода в интересующем нас ракурсе и, отделив региональную специфику, постараемся выявить в них отражение определенных этапов развития общевизантийской традиции изображения групп святых.

На данный момент пещерные храмы Каппадокии хорошо изучены. Труды Гийома Де Жерфаньона5, Николь Тьерри6, Катрин Жоливе-Леви7 и других исследователей дают прочные основания для дальнейших выводов8. Опубли- кованы подробные описания и фотографии десятков памятников, выявлены и проанализированы основные особенности иконографии и стиля каппадокийской живописи, предложены датировки.

В том, что касается изображений святых в Каппадокии, эти и некоторые другие авторы много сделали для выявления местной специфики: обращали внимание на часто встречающие изображения особо почитаемых и местных святых, на отдельные особенности их иконографии и т.д. 9 Другие исследователи активно использовали каппадокийский материал в трудах по истории развития иконографии того или иного отдельно взятого святого или категории святых (прежде всего, следует назвать работы К. Уолтера о формировании святительского чина и его книгу о святых воинах) 10 .

Однако до сих пор не существует обобщающего исследования, в котором каппадокийские изображения святых рассматривались бы как некое единое явление, имевшее определенную динамику развития и связанное с общими для всего византийского мира тенденциями. Именно это обстоятельство позволило нам обратиться к данной теме 11 .

Согласно принятой классификации, памятники монументальной живописи Каппадокии можно разделить на несколько групп: ранневизантийские и продолжающие те же традиции вплоть до IX в.; «архаические программы» (втор. пол. IX – перв. пол. X вв.); росписи, созданные под влиянием столичного искусства (втор. пол. X – нач. XI вв.) 12 . К середине XI в. иконография и стиль каппадокийских росписей уже полностью включены в общие для византийского искусства процессы. Рассмотрим несколько характерных представителей каждого из этих этапов с точки зрения группировки в пространстве храма изображений святых.

В иконографии росписей церквей IX в. сохраняются многие доиконобор-ческие традиции, в том числе — в изображениях святых. Среди них единственная четко выделенная группа — это образы пророков, которые обычно изображаются в медальонах в софите алтарной арки или по оси свода 13 . Иногда вместе изображаются святые, имеющие общий день памяти. Однако в целом в распределении немногочисленных изображений святых в пространстве храма каких-либо закономерностей не прослеживается. Эти тенденции можно проиллюстрировать на примере нескольких памятников в районе Хасан Дагы.

Росписи Ачикель-ага-килисеси близ деревни Белисирама Н. Тьерри датировала периодом между концом VII и началом IX вв. и охарактеризовала как продолжение существования, будто бы без иконоборческого разрыва, восточного варианта ранневизантийской традиции; при этом, наиболее близкими аналогиями этой росписи исследовательница считает памятники монументальной живописи Рима VII–IX вв. 14 Ачикель-ага-килисеси представляет собой однонефное здание со сводом. Программа росписи логична и хорошо структурирована. В конхе апсиды был изображен Спаситель и два архангела. В наосе в склонах свода располагаются несколько евангельских сюжетов, тогда как по оси свода идут медальоны с образами пророков. Их ряд замыкает погрудное изображение св. Иоанна Предтечи в медальоне во лбу алтарной арки, по сторонам от него на склонах арки — медальоны с евангелистами. В нижнем регистре как в апсиде, так и в наосе располагаются обрамленные прямоугольные панно с чередующи-

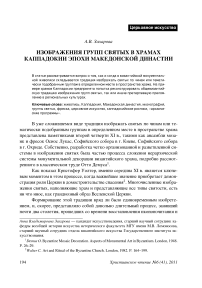

Рис. 1. Йиланлы-килисе в долине Ихлара. Втор. пол. IX – нач. X в. Страшный суд и сорок мучеников Севастийских в нартексе 15

мися изображениями крестов и святых. Все святые представлены как мученики, без какой-либо видимой дифференциации (черта, идущая от раннехристианского периода). В апсиде из восьми фигур идентифицируются четыре: свв. Георгий, Феодор, Зосима и Николай; в наосе — две: свв. Евфимия и Лукиан. Какого-либо порядка в группировке изображений святых в нижнем регистре нет.

Ко второй половине IX или началу X вв. исследователи относят церкви Йиланлы, Кокар и Пюренли-секи, расположенные в том же районе, рядом

15 Схема приводится по изданию: Thierry N. et M. Nouvelles églises rupestres de Cappadoce. Région du Hasan dağı. Paris, 1963. P. 95.

с деревней Ихлара, и приписываемые одной артели. В иконографии их фресок присутствует целый ряд особенностей, вероятно, связанных с восточнохристианским происхождением жившей здесь общины 16 .

Рассмотрим изображения святых в наиболее полной и сохранной росписи Йиланлы-килисе 17 . В нартексе представлена развернутая и отличающаяся многими специфическими чертами композиция Страшного Суда. В нее включены, помимо двадцати четырех старцев Апокалипсиса, все сорок мучеников Сева-стийских. Вероятно, они здесь представлены как свидетели. Притом, что данная композиция в целом для византийского искусства уникальна — присутствие сорока мучеников Севастийских, частичное или в полном составе, станет отныне одной из характерных местных особенностей каппадокийских храмов в X в. 18 В наосе Йиланлы-килисе разрозненные и немногочисленные изображения святых не составляют смыслового единства 19 .

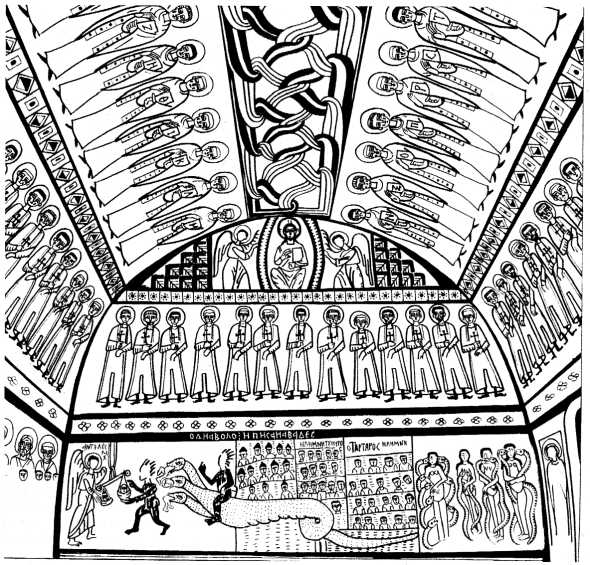

В апсиде представлен Христос во славе, возносимый четырьмя ангелами, Богоматерь c Младенцем на престоле и стоящие апостолы в нижнем ярусе. Это так называемое «Догматическое Вознесение», восходящее к раннехристианской традиции; оно особенно известно по коптским росписям, но нередко встречается и в Каппадокии как до иконоборчества, так и после 20 . По смыслу эта компо-

Рис. 2. Йиланлы-килисе в долине Ихлара. Втор. пол. IX – нач. X в. Сорок мучеников Севастийских в нартексе. Деталь зиция связана с другим изображением Теофании, основанном на текстах ветхозаветных пророчеств и Апокалипсиса, которое также восходит к раннехристианскому периоду и становится наиболее частым сюжетом в конхах апсид каппадокийских храмов эпохи Македонской династии21 . При этом в нижней зоне апсиды нередко остается ряд с изображениями апостолов, что свидетельствует о связи между двумя сюжетами22. Однако уже с начала X в. алтарные компо-

Рис. 3. Йиланлы-килисе в долине Ихлара. Втор. пол. IX – нач. X в. Вознесение в апсиде зиции каппадокийских храмов претерпевают влияние других схем, очевидно, константинопольского происхождения.

В своей книге «Искусство и ритуал византийской Церкви» К. Уолтер проследил историю формирования святительского чина в византийском искусстве с раннехристианского времени 23 . Он показал, что в доиконоборческое время изображения святителей были широко распространены, однако обычно они не

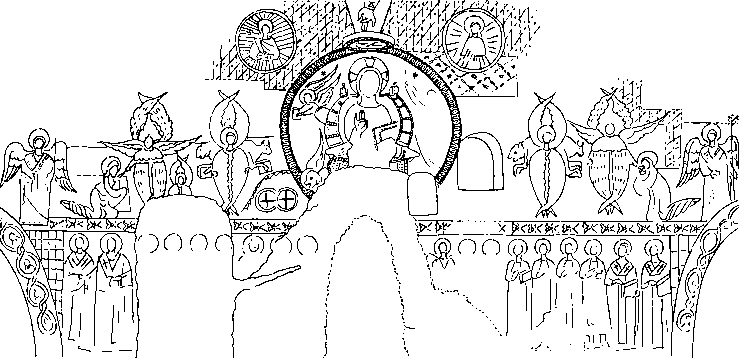

Рис. 4. Гюллю-Дере. Церковь Трех крестов. Нач. X в. В апсиде Теофания, святители и апостолы 24

отделялись от прочих святых. Именно в постиконоборческое время изображения святителей как преемников апостолов, учителей Церкви и защитников Православия начинают выделяться в особую группу и получают почетное место в алтаре. Эта традиция закрепляется к XI в., однако изображения святителей в нижней зоне апсиды встречаются и раньше.

Отражение этой новой тенденции можно видеть в Каппадокии уже в начале X в. как в связанных с восточными традициями ансамблях близ деревня Ихла-ра, так и в более многочисленных коренных каппадокийских росписях первой половины X в. — так называемых «архаических программах».

В памятниках первой половины X в. в нижней части апсиды нередко оказываются и апостолы, и святители25. Так, в церкви Эгриташ близ деревни Ихла-ра, датированной 921–944 гг., конху апсиды занимало изображение Христа во славе — вероятно, Вознесение или Теофания. Ниже идет ряд апостолов с Богоматерью и архангелами посередине, а под ним еще ряд изображений святителей, который завершают фигуры свв. Василия Великого и Григория Богослова на алтарных пилонах по сторонам апсиды26.

Подобные примеры есть и среди так называемых «архаических программ», в которых конху апсиды, как правило, занимает Теофания. Один из них — церковь Трех крестов в Гюллю-Дере, где в нижнем регистре апсиды апостолы и святители изображены вперемешку 27 . В некоторых храмах с «архаическими программами» к апостольскому ряду добавляются другие святые. Так, в Хачлы-килисе в долине Кызыл-Чукур фигуры апостолов по краям апсиды фланкируют мученики Никита и Кирик 28 . В капелле № 11 в Гереме восемь фигур апостолов в апсиде дополняет фигура мученика Никона в нише и св. Иоанна Предтечи; при этом апостольский ряд продолжается в восточной части южной стены, а в восточной части северной стены помещены фигуры святителей 29 . В других случаях в нижнем регистре апсиды присутствуют самые разные святые, как в церкви свв. Апостолов близ Синассоса, где есть и несколько святых жен 30 .

Насколько можно судить по памятникам, в значительной степени сохранившим целостную иконографическую программу, в большинстве ансамблей первой половины X в. подбор и группировка святых имеют произвольный харак-тер 31 . Однако среди них все же есть некоторые храмы, где явно прослеживается тенденция к постепенному упорядочиванию изображений святых.

Рис. 5. Кызыл-Чукур. Хачлы-килисе. Нач. X в. В апсиде апостолы, св. Никита и св. Кирик

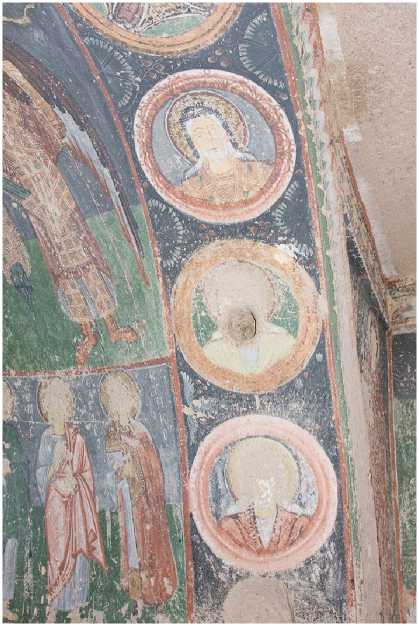

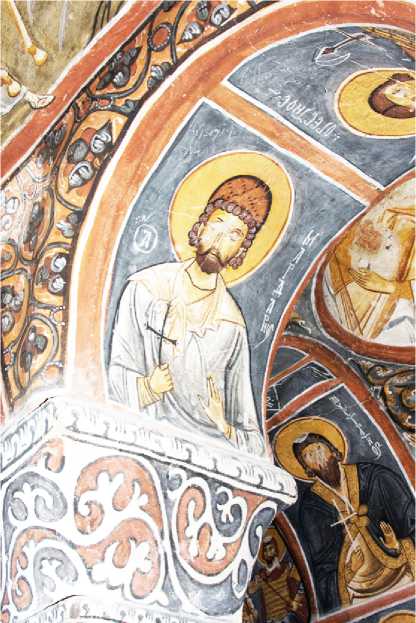

Одно из таких исключений — церковь св. Иоанна Крестителя (Айвалы-килисе) в долине Гюллю-Дере, датированная 913–920 гг. 32 Она состоит из двух однонефных капелл. В южной капелле в алтарной апсиде изображены только святители (не считая нескольких образов других святых в двух нишах).

В северной (погребальной) капелле в апсиде изображены разные святые. При этом многочисленные изображения святых в среднем регистре стен наоса сгруппированы по чинам. В восточной части северной стены помещены святители, вслед за ними идут мученики. В восточной части южной стены изображены преподобные, затем — видение св. Евстафия, св. Феопистия и другие святые же-

Рис. 6. Кызыл-Чукур. Хачлы-килисе. Нач. X в. В нижней зоне апсиды св. апостол Фома и св. Кирик. В софите арки медальоны с пророками ны в западной части стены. В нижней зоне южной и северной стен представлены мученики без дифференциации внутри этой категории.

Еще один пример более упорядоченного распределения образов святых — Капелла Богородицы, св. Иоанна Крестителя и св. Георгия (№ 9) в Гереме 33 . Изображения в апсиде не сохранились. На южной стене нижний регистр занимают евангельские сцены. На северной стене в нижнем регистре с востока на

Рис. 7. Церковь св. Иоанна (Айвалы) в Гюллю-Дере. 913–920 гг. Погребальная капелла. Южная стена: преподобные запад идут сначала фигуры святителей (свв. Григорий, Николай, Афиноген), затем на почетном месте — свв. Константин и Елена, вслед за ними — святые воины Георгий, Федор, Прокопий. В западной части помещаются образы святых жен Екатерины, Варвары, Анастасии. С обеих сторон свода в медальонах изображены группы мучеников. С севера — свв. Меркурий, Мамант и популярные в Каппадокии персидские мученики, память которых отмечается 2 ноября: Акиндин, Автоний, Пегасий, Елпидифор и Анемподист. С юга изображены свв. Орест, Евстафий Плакида и его сыновья, Юст, Пантелеимон, Кирик.

Два из каппадокийских ансамблей первой половины – середины X в. значительно отличаются от всех остальных по архитектуре, иконографии и стилю живописи. Первый из них — церковь Кылычлар, которую Г. Де Жерфаньон и К. Уолтер относят ко второй половине X в., а Н. Тьерри и К. Жоливе-Леви —

Рис. 8. Церковь св. Иоанна (Айвалы) в Гюллю-Дере. 913–920 гг. Погребальная капелла. Южная стена: свв. Евстафий и Феопистия, далее — святые жены к началу X в.34 Мы присоединяемся к точке зрения последних. Архитектура храма более сложная, чем все рассмотренные ранее варианты: это высеченное в скале воспроизведение крестово-купольной конструкции на четырех колонках. Вследствие этого и программа росписей гораздо более разветвленная и при этом хорошо структурированная.

В распределении изображений святых в пространстве храма есть безусловная упорядоченность, однако нет разнообразия. Здесь представлены всего три категории святых, каждой из которых отведена определенная зона в пространстве храма.

Рис. 9. Кылычлар-килисе. Нач. X в. Общий вид интерьера

В алтарной части изображены, в основном, святители: их фигуры размещены в нижней зоне апсиды и софитах алтарной арки 35 . В восточной и западной подпружной арке по сторонам от центрального купола изображены пророки в

Рис. 10. Кылычлар-килисе. Нач. X в. Мученики Капитон и Никита медальонах. Еще три фигуры пророков сохранились в софитах арок, обрамляющих западный рукав креста: свв. Давид, Соломон и Иезекииль. Во всех остальных частях храма в софитах арок и нижних частях сводов размещены фигуры мучеников. Внутри этой самой многочисленной категории нет какой-либо дифференциации и тематически подобранных групп (если не считать нескольких пар святых, имеющих общий день памяти). Кроме того, значительное место в программе росписи занимают фигуры апостолов. В центральном куполе помещено Вознесение, с апостолами, стоящими по кругу. В западном рукаве креста сцена Посылания апостолов на проповедь скомпонована так, что их фигуры поставлены в два ряда по двум склонам свода, по сторонам от благословляющего Христа, изображенного на оси свода. В торце западного рукава креста размещается Пятидесятница с апостолами, сидящими полукругом.

Можно высказать осторожное предположение, что принципы группировки святых в росписи Кылычлар-килисе прямо или косвенно восходят к столичным образцам и отражают один из ранних этапов формирования системы росписи крестово-купольного храма. К сожалению, мы не можем сравнить эту программу с каким-либо столичным памятником того же периода, поскольку сохранившихся живописных ансамблей нет. Однако набор представленных здесь категорий святых находит параллели в описаниях храмов IX в., например — в описании Фаросской церкви в гомилии св. патриарха Фотия (X. 4): «хор апостолов и мучеников, и пророков, и праотцев наполняет весь храм, украшая его своими изображениями» 36 . Св. Фотий упоминает всего четыре категории святых, три из которых представлены в росписи Кылычлар-килисе (апостолы, мученики и пророки); праотцы здесь отсутствуют, зато есть святители в алтарной части 37 .

Сходный набор категорий святых имеется во фрагментарно сохранившейся росписи церкви Эль-Назар в Гереме, датируемой исследователями около середины X в. Она отличается от других «архаических программ» крестообразной формой и, следовательно, более сложно организованной и разветвленной структурой декора. В куполе здесь изображено Вознесение, в апсиде — Теофа-ния, в сводах — праздники. Нижний регистр росписи апсиды не сохранился, в софите алтарной арки — медальоны с погрудными образами пророков. Другие медальоны с изображениями пророков и праотцев (в том числе свв. Авраама, Исаака и, возможно, Иакова) находятся в медальонах по оси западного и северного рукавов креста; в южной, северной и западной подпружных арках, а также по оси южного рукава креста в медальонах представлены погрудные образы му-

Рис. 11. Новая церковь Токалы в Гереме. 950-е гг. Вид южной части нефа чеников. Святые были изображены также в нижних частях стен, однако из них сохранились немногие38.

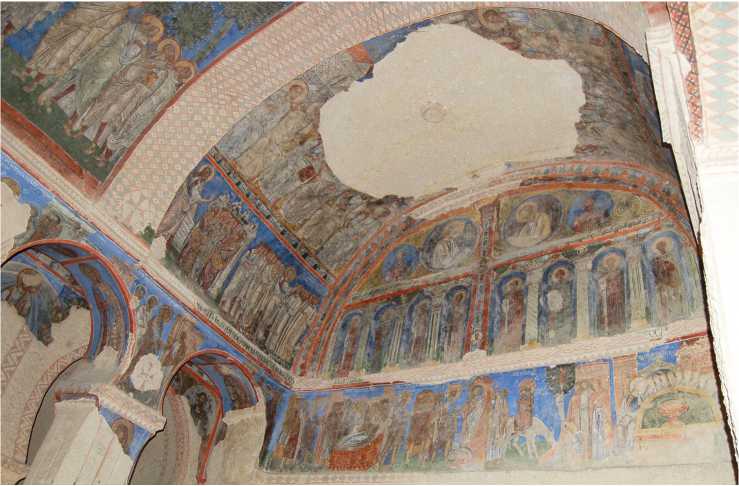

Совершенно исключительный по многим параметрам каппадокийский ансамбль X в. — росписи Новой церкви Токалы, созданные в 950-е гг. по заказу семьи будущего императора Никифора Фоки 39 . Стиль живописи Новой Токалы свидетельствует об ориентации мастеров на столичные образцы эпохи Маке-

Рис. 12. Новая церковь Токалы в Гереме. 950-е гг. Св. Феодул донского ренессанса, тогда как в иконографической программе есть целый ряд специфических каппадокийских черт.

Как и в Кылычлар-килисе, среди изображений святых здесь абсолютно преобладают мученики (в том числе сорок мучеников Севастийских почти в полном составе), занимающие наос и часть аркад алтарной преграды, а также многочисленные святители, изображенные в восточной части храма, в основном, в солее. Некоторые другие святые — прежде всего мученики, а также свв. Константин и Елена и несколько святых жен — помещены в аркадах алтарной преграды и в концах солеи 40 . Немногочисленные изображения преподобных сгруппированы в нижней зоне жертвенника.

В целом, в этом огромном ансамбле меньше четкости в распределении изображений святых в определенных пространственных зонах, что, возможно, было обусловлено сложной и нестандартной архитектурной композицией. Однако, как и в Кылычлар, прослеживаются те же тенденции: алтарная часть закрепляется за изображениями святителей, тогда как в наосе преобладают образы мучеников, среди которых пока нет дифференциации и каких-либо групп, кроме календарных. Образы преподобных и святых жен пока немногочисленны, их расположение в пространстве храма случайно. Те же тенденции, с некоторыми вариациями, прослеживаются и в некоторых других каппадокийских ансамблях того же периода, таких как Большая голубятня в Чавушине (ок. 965 г.) 41 , во многом повторяющая программу Новой Токалы, и другие.

Перейдем к ансамблям следующего периода, второй половины X – первой половины XI вв. На этом этапе закрепляется распределение святых по группам. Кроме того, несомненна тенденция к большему разнообразию чинов святости. В памятниках этого периода обычно четко выделяются не только «календарные» группы мучеников, но и «профессиональные»: воины, целители, пресвитеры. В большем количестве присутствуют преподобные и жены. Закрепляется привязанность определенных чинов святых к конкретной зоне внутри пространства храма. Однако описанные тенденции еще не стали правилами, и в каждом памятнике есть те или иные отступления. Характерный пример описанных тенденций в изображении святых — росписи однонефной церкви св. Варвары в Соганлы, датированные 1006 или 1021 г. 42

В росписи апсиды новые черты сочетаются с традиционными для Каппадокии элементами. Конху апсиды занимает не совсем обычное изображение Теофании, под которой есть узкий дополнительный регистр с ангельскими си- лами в середине и образами евангелистов в медальонах по сторонам. Вероятно, последняя особенность восходит к старинной традиции изображать апостолов в нижней зоне апсиды43. Однако здесь нижний регистр занимает полноценный многофигурный святительский чин, который фланкируют изображения святых диаконов Стефана и Романа (на откосах апсиды) c орарями, кадилами и пик-сидами, редкие среди каппадокийских ансамблей, но обычные в остальной византийской живописи с XI в.44 Все же, в святительский чин внедрена неглубокая ниша, с четырьмя изображениями преподобных, что нередко встречалось в каппадокийских «архаических программах». В софите алтарной арки, в соответствии с каппадокийской традицией, размещаются медальоны с погрудными образами пророков, цепь которых продолжается и по оси свода нефа.

В наосе изображения святых многочисленны, разнообразны и упорядочены. Среди них есть и некоторые редкие, например, семь отроков Эфесских, изображенных погрудно в прямоугольных рамах в софите арки, разделяющей неф на две половины. В нижних зонах стен фигуры святых сгруппированы в определенном порядке. На западной стене к северу от входа изображены святые жены. В западной части северной стены — свв. Пантелеимон и Ермолай, оба одетые как пресвитеры, хотя, согласно их житиям, только св. Ермолай был пресвитером. Далее следуют четыре изображения святых воинов: Никита, Феодор, Меркурий, Прокопий. В центральной части северной стены, на видном месте, изображены свв. Константин и Елена. Далее к востоку имеется плоская ниша, в которой представлен прп. Савва, по сторонам от него в откосах — святые целители Косма и Дамиан. Большая часть южной стены занята изображениями святых воинов. В южной части западной стены справа от входа изображен св. Георгий на коне, пронзающий дракона. Далее следуют изображения св. Христофора, св. Евстафия с семейством, неизвестного святого воина, св. Феодора и св. Георгия (они оказываются напротив свв. Никиты, Феодора, Меркурия и Прокопия). В последней ячейке южной стены перед алтарем находится погребение, оформленное арочной нишей. В ее тимпане помещен Деисус. К востоку, на обращенной к входящему грани алтарного пилона, изображена св. Варвара в расшитых одеждах; напротив нее, с другой стороны от Деисуса, в откосе арки представлена св. Феодота.

В крестообразном нартексе изображено несколько мучеников, прежде всего — почитаемые группы святых, имеющих общий день памяти: свв. Пров, Тарах и Андроник; свв. Мина, Виктор и Викентий и др.

Итак, среди мучеников в церкви св. Варвары помимо святых, объединенных общим днем памяти, изображены по группам воины, целители и даже пресвитеры, отождествляемые по надписям, характерным облачениям или атрибутам. Сохранился целый ряд ансамблей второй половины X и XI в., состоящих, по большей части, из отдельных изображений святых. Их выбор, вероятно, во многом определялся особыми функциями храмов или предпочтениями заказчиков: Диреклы-килисе в Белисираме (976–1025) 45 , Кылычлар-Кушлюк или Мериема-на в Гереме (перв. пол. XI в.) 46 , Саклы-килисе и Юсуф-коч в Гереме (обе ок. сер. XI в.) 47 . В целом, все они демонстрируют тенденцию к более четко структурированному и разнообразному набору изображений святых.

Так, в Мериемане, бывшей, вероятно, церковью женского монастыря, образы святых жен и преподобных особенно многочисленны и размещены на почетном месте в солее. По оси свода главного нефа размещены традиционные образы пророков в медальонах. Свод южного нефа целиком занимают изображения двух групп мучеников: армянские мученики 13 декабря (свв. Евстратий и иже с ним) и персидские мученики 2 ноября (свв. Автоний, Пегасий, Анемпо-дист, Акиндин и Елпидифор). В нижних частях также сохранилось несколько изображений святых. На южной стене в нишах особо выделены пророк Даниил, св. Иоанн Предтеча и св. Иоанн Богослов, возможно, соименные заказчикам. В западной части в таких же нишах помещены несколько изображений святых, из

Рис. 13. Мериемана-килисеси в Гереме. Перв. пол. XI в. Общий вид интерьера которых идентифицируются свв. Константин и Елена и святые воины Георгий и Феодор. На северной стене сохранились изображения популярных в Каппадокии святых Христофора и Евстафия, также бывших воинами.

К середине XI в. в большинстве каппадокийских росписей, как и в столичных ансамблях, уже существует довольно развитая и четкая система группировки изображений святых по небольшим группам и чинам, как правило, размещенных в соответствии с определенной иерархией пространственных зон храма.

Рис. 14. Мериемана-килисеси в Гереме. Перв. пол. XI в. Свв. Анна, Параскева и Онуфрий

Наиболее интересные примеры — так называемые церкви на четырех колонках в Гереме: Каранлык 48 , Чариклы 49 и Эльмалы 50 . По своей архитектурной композиции они соответствуют наиболее распространенному в это время типу

Рис. 15. Каранлык-килисе в Гереме. Третья четверть XI в. Мученики Мардарий, Евстратий и иже с ними крестово-купольного храма и относимые большинством исследователей к середине XI в. В Каранлык-килисе многочисленные изображения святых написаны в нижних частях сводов, в софитах арок и в нижнем регистре на стенах. Апсиду занимают фигуры святителей. В софитах арок центральной и восточной ячеек представлены пророки и праотцы. В наосе изображены мученики, среди которых выделены небольшие группы и по календарному принципу, и по чинам. Так,

P. 176–177; Jolivet-Lévy C . Les églises…P. 122–125; Thierry N . La Cappadoce…P. 190–195. Fiche 42.

в верхней части юго-восточной ячейки изображены пять Севастийских мучеников, поминаемых 13 декабря. В верхней части северо-западной ячейки представлены две группы по трое святых: Гурий, Самон и Авив, поминаемые 15 ноября, и свв. Акепсим, Иосиф и Аифал, поминаемые 3 ноября. Эти святые либо имели священный сан, либо пострадали за проповедь Евангелия. В нижней части стен в том же компартименте представлены св. Евстафий Плакида и его сыновья, также поминаемые в один день, 20 сентября. Святые целители-бессребреники Косма и Дамиан вместе с их матерью Феодотой изображены на стене в северовосточной ячейке. Западную стену занимают образы святых жен, что в этот период уже становится столь же обычным, как и расположение святителей в апсиде. Еще несколько сгруппированных друг с другом изображений святых жен, святых воинов и других мучеников находятся в нартексе 51 . В церквах Эльмалы и Чариклы принципы распределения не столь многочисленных изображений святых аналогичны.

Другой пример — росписи второго слоя в небольшой однонефной церкви Карабаш в деревне Соганлы (1060/1061 г.), созданные по заказу протоспафа-рия Михаила Скепидиса и его жены Екатерины52. Работавшие здесь художники были, несомненно, хорошо осведомлены о наиболее актуальных тенденциях в столичной живописи своего времени. В апсиде поверх первого слоя росписи с традиционной каппадокийской Теофанией и сорока мучениками в нижнем регистре они написали Евхаристию и святительский чин. Своды нефа заняли избранные евангельские сюжеты, а нижние части стен, как обычно, были отведены для отдельных фигур святых. Стены нефа Карабаш-килисе оформлены плоскими арочными нишами. Фигуры святых расположены в них в соответствии с четкой трехступенчатой иерархией. В тимпанах арок помещены изображения Богородицы, св. Анны, архангела Михаила и св. Екатерины с донаторами. Эти вотивные панно или фресковые иконные образы помещены на наиболее почетных и видных местах. Следующие по значимости образы написаны на обращенных в наос гранях арочных столбов. Здесь представлены святые воины Меркурий, Прокопий, Феодор, Георгий, Дмитрий. Наконец, третий уровень иерархии представляют изображения мучеников, размещенные в софитах арок и в откосах арочных столбов. Они сгруппированы по чинам или по дню памяти: свв. Флор и Лавр; свв. Косма, Дамиан, Пантелеимон и Кирик; свв. Сергий и Вакх; святые пять мучеников Севастийских; персидские мученики 2 ноября; свв. Мина, Виктор и Викентий; наконец, несколько святых жен на западной стене у входа.

Подведем итоги. Как видно из приведенных примеров, каппадокийский материал подкрепляет наше предположение о том, что формирование системы групповых изображений святых в монументальной декорации византийских храмов было постепенным процессом, в основном завершившимся к середине XIв. Его суть сводится к созданию разветвленной иерархической системы изображений, приспособленной к архитектуре крестово-купольного храма и представляющей разнообразие и единство всех типов святости в Церкви.

Список литературы Изображения групп святых в храмах Каппадокии эпохи македонской династии

- De Jerphanion G.Une nouvelle province de l’art byzantin. Les églises rupestres de Cappadoce. I, II. Paris, 1925-1942.

- Demus O.Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium. London, 1948.

- Der Nersessian S. Le décor des églises du IX siècle//Actes du VI CIEB. Paris. 1948. Paris, 1951. T. II.

- Epstein A.W.Rock-cut Chapels in Göreme Valley, Cappadocia: the Yilanlı Group and the Column Churches//Cahiers archéologiques. 1975. Vol. 24. P. 115-126.

- Ihm C.Die Programme der christlichen Apsismalerei 4-8 Jahrhundert. Stuttgart, 1992.

- Jolivet C.Les débuts de la peinture byzantine en Grèce//Revue de l’art. 1977. Vol. 38.

- Jolivet-Lévy C. Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et de ses abords. Paris, 1991.

- Lafontaine-Dosogne J. Nouvelles notes cappadociennes//Byzantion. 1963. T. 33.

- Lafontaine-Dosogne J. Théophanie-Visions auxquelles participant les prophètes dans l’art byzantin après la restauration des images//Synthronon. Paris. 1968. P. 134-143.

- Panayotidi M.La peinture monumentale en Grèce de la fin de l’Iconoclasme jusqu’à l’avènement des Comnènes (843-1081)//Cahiers archéologiques. 1986. Vol. 34. P. 75-108.

- PelekanidisS.,Chatzidakis M. Kastoria. Athens, 1985.

- Restle M.Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien. I-III. Recklinghausen, 1967.

- Rodley L.The Pigeon House Church, Çavuşin//Jahrbuch der Österreichische Byzantinistik. 1983. Bd.33. S. 301-339.

- Schiemenz G.P. Felskapellen im Göreme-Tal, Kappadokien: die Yılanlı-Gruppe und Saklı kilise//Istanbuler Mitteilungen. 1980. Bd.30. S. 291-319.

- Skawran K.M.The Development of Middle Byzantine Fresco Painting in Greece. Pretoria, 1982.

- Thierry N. et M.Nouvelles églises rupestres de Cappadoce. Région du Hasan dağı. Paris, 1963.

- Thierry N. La Vierge de tendresse à l’époque macédonienne//Zograf. 1979. № 10. P. 59-70.

- Thierry N. Un décor pré-iconoclaste de Cappadoce: Açikel ağa kilisesi (Église de l’ağa généreux)//Cahiers archéologiques. 1968. Vol. 18. P. 33-69.

- Thierry N. De la datation des églises de Cappadoce//Byzantinische Zeitschrift. 1995. Bd. 88.

- Thierry N.Haut Moyen Âge en Cappadoce. Les églises de la région de Çavušin. I, II. Paris, 1983. 1994;

- Thierry N. La Cappadoce de l’Antiquité au Moyen Âge. Turnhout, 2002.

- Thierry N. La peinture de Cappadoce au X-e siècle. Recherches sur les commanditaires de la Nouvelle Eglise de Tokali et autres monuments//Constantine VII Porphyrogenitus and His Age. Second International Byzantine Conference. Delphi, 22-26 July 1987. Athens, 1989. P. 217-233.

- Thierry N.Peintures d’Asie Mineure et de Transcaucasie aux X-e et XI-e siècle. London, 1977.

- Thierry N. A propos des peintures d’Ayvalı köy (Cappadoce). Les programmes absideaux à trois registres, avec Deïsis, en Cappadoce et en Géorgie//Zograf. 1974. № 5. P. 5-22.

- Walter C. Art and Ritual of the Byzantine Church. London, 1982.

- Yenipınar H., Şahin S. Peintures de l’Église sombre. Istanbul, 1998.

- Гончарова Т.В. Храм Юсуф Коч (Yusuf Koç Kilisesi) в Гереме (Каппадо-кия) и его место в византийском искусстве второй четверти XI в.//Визан-тийский временник. 2006. Т. 65. С. 231-242.