Изображения коня в искусстве скифской эпохи степной Евразии

Автор: Очир-горяева М.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу изображений лошади в скифо-сибирском зверином стиле классического скифского времени второй половины VI - IV в. до н. э.степной зоны Евразии. особое внимание в ходе исследования было уделено изображениям коней с нетронутой гривой и без узды как представителям дикой природы.Только эти изображения могут служить источником для выявления роли коня в сакральной сфере культуры. Установлено, что изображения коней в зверином стиле довольно редки и исчисляются по всей степной зоне Евразии несколькими десятками.Для образа лошади отсутствуют разработанные каноны, характерные для изображений «популярных» образов скифского звериного стиля: оленей, хищников, хищных птиц. Можно сказать, изображения коня носят нерегулярный характер, не образуют канонических групп и типологических линий. Значительную долю составляют изображения взнузданных лошадей с всадником, а также коней с подстриженной гривой, что отображает роль коня в процессе его использования как боевого или хозяйственного транспортного животного. Единичность изображений коней с нетронутой гривой как представителей дикой природы в скифском зверином стиле,и особенно в сценах терзания, указывает на то, что конь не входил в божественный пантеон скифов и других племен скифского времени степной Евразии.

Степи, евразия, звериный стиль, образ коня, скифская эпоха, профанная и сакральная сферы культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/143163913

IDR: 143163913

Текст научной статьи Изображения коня в искусстве скифской эпохи степной Евразии

В скифскую эпоху на обширном пространстве степной Евразии господствовало особое мировоззрение. Оно воплотилось и дошло до нас в виде высокохудожественных по исполнению и необычайно сакрализованных по содержанию предметов, украшенных в зверином стиле. Основными образами скифского звериного стиля являются олени, бараны, хищники кошачьей или волчьей породы и хищные птицы. Наиболее частые персонажи звериного стиля могли быть тотемными предками, служить воплощением природных стихий, определяющих миропорядок, символизировать в сценах терзания противостояние добра и зла, смену времен года и т. д. Так или иначе, семантика изображений скифского звериного стиля носит явный религиозномифологический характер.

В данной работе проведен обзор изображений коня в изобразительном искусстве скифов степей Северного Причерноморья, а также кочевников скифской эпохи cтепей Нижнего Поволжья, Южного Приуралья и степных долин Горного Алтая. Хронологические рамки ограничены классическим скифским временем – второй половиной VI – IV в. до н. э. Особое внимание в ходе исследования было уделено изображениям коней с нетронутой гривой и без узды как представителям дикой природы. Только эти изображения могут служить источником для выявления роли коня в сакральной сфере культуры.

Изображения коня в памятниках Северного Причерноморья

Изображения коня в памятниках Северного Причерноморья отмечены в основном на предметах торевтики со сценами жизни и быта скифов. Их можно подразделить на две категории: взнузданные, оседланные кони и кони без узды. Изображения коней с уздой немногочисленны, почти все они (всего 15) были собраны в монографии Б. Н. Мозолевского и С. В. Полина (2005. Рис. 144–146). К этой выборке можно добавить золотую пластину из Гермесова кургана с изображением поединка двух скифов – конного и пешего, а также ажурную пластину из погребения 4 кургана 11 Рогачикского курганного поля (в окрестностях с. Гю-новки) со сценой так называемой «священной охоты»: всадник, преследующий оленя. На обоих предметах кони оседланы и взнузданы ( Горелик , 1971. Рис. 1; Scythian Gold… Cat. № 123).

Изображения коня без узды в Северном Причерноморье еще более редки, их насчитываются единицы. Налобник из Александропольского кургана оформлен в виде скульптурной головки коня с коротко остриженной гривой. Щиток налобника украшен растительной пальметкой. Несмотря на отсутствие узды на голове коня, это изображение можно отнести к первой категории изображений – конь как транспортное животное в военной или хозяйственной сфере деятельности человека ( Мозолевський , 1979. С. 78. Рис. 59а–в; Dally , 2007. S. 235. Abb. 2). Основанием для такого заключения является остриженная грива коня. Гривы стригли только объезженным лошадям, которых человек использовал в хозяйственных или военных целях, как транспортное животное.

В зверином стиле скифов Северного Причерноморья насчитываются сотни, а возможно, уже тысячи изображений оленя в различных позах. Наиболее распространенными, можно сказать главными, являются сцены терзания оленя хищниками. Что касается лошадей, то главными являются сцены битвы, охоты и бытовые сцены. В этих сюжетах лошадь взнуздана и находится при исполнении своей основной роли – ездового животного.

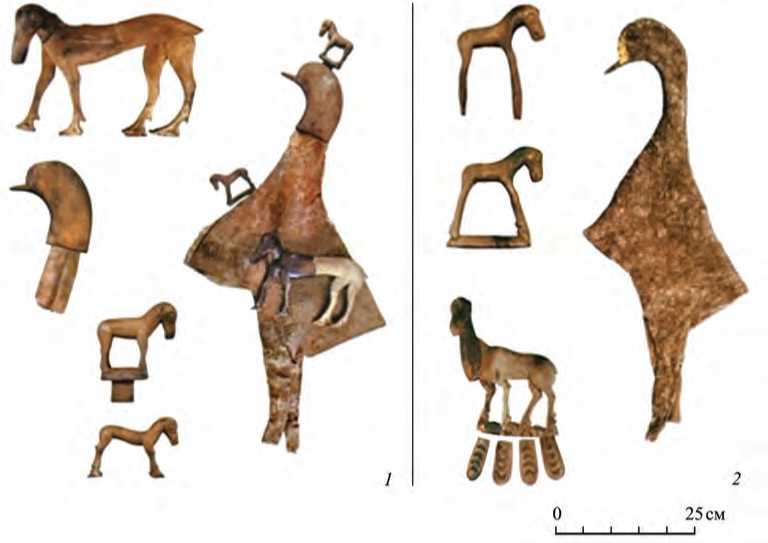

Именно поэтому два сюжета с участием лошади в ритуальных действиях, наряду с главным сакральным животным скифской эпохи – оленем, требуют отдельного рассмотрения. Речь идет об изображении коней на одном из фризов знаменитой пекторали из Толстой могилы (рис. 1). Сцены с участием людей и животных на внутреннем, малом фризе пекторали были не раз объектом исследований ( Мозолевский , 1971. С. 214–226; Раевский , 1978. С. 117; Мачинский , 1978. С. 131–151; Кузьмина , 2002. С. 124–145).

Пектораль состоит из трех фризов. Первый, малый (или внутренний), с наименьшим диаметром – это мир человека и домашних животных. На внутреннем

Рис. 1. Толстая могила. Пектораль, золото (по: Dally , 2007. S. 295. Abb. 2)

фризе пекторали из Толстой могилы имеется два изображения лошади: лошадь с левой стороны пекторали показана стоящей около лежащего, видимо только что родившегося жеребенка. Лошадь с правой стороны пекторали изображена с жеребенком, уже приложившимся к вымени. Гривы обеих кобылиц не тронуты. Видимо, это табунные кобылы, неприрученные. Малый фриз обрамляет второй, средний – мир природы, небо или рай с цветами и райскими птицами. Третий, внешний фриз пекторали является обрамляющим фризом, самым большим и, скорее всего, по мысли создателя, главным. Он обрамляет малый и средний фризы и, думается, символизирует собой космический мир. Исходя из предлагаемого понимания иерархии фризов пекторали, можно предположить, что на внешнем фризе нашли отражение представления об устройстве мира, смене дня и ночи, времен года, климатических изменениях, борьбе добра и зла, т. е. об основах космического и человеческого бытия.

Рассмотрим более подробно изображения на внешнем (космическом) фризе пекторали из Толстой могилы. Края внешнего фриза оформлены симметрично. В самом узком месте изображены один за другим два насекомых, скорее всего кузнечики. Далее, ближе к середине пекторали, с правой стороны изображена сцена терзания кабана двумя хищниками, один из которых, несомненно, лев, а второй, скорее всего, львица. С левой стороны пекторали – аналогичная сцена терзания той же же парой хищников, что и с правой стороны, только не кабана, а оленя с ветвистыми рогами. Всю центральную часть нижнего фриза занимает изображение трех лошадей с неподстриженной гривой, без узды, терзаемых шестью грифонами. Симметричность просматривается и здесь. Правая и левая лошади направлены мордами к центру. Центральная лошадь находится непосредственно на вертикальной оси трех фризов. На этой оси находятся изображения двух скифов со шкурой овцы на малом фризе, центральная и самая крупная розетка-трилистник – на среднем фризе. Позы лошадей на внешнем фризе различаются. Правая лошадь стоит на всех четырех конечностях, несколько упираясь задними ногами, головой ориентирована налево. Центральная лошадь также ориентирована головой налево, но находится уже в полураспластанной позе, правая передняя нога подогнута, левая задняя нога оттянута назад. Один из фантастических хищников стоит на этой ноге и терзает загривок лошади. Левая лошадь ориентирована головой направо, к центру, круп лошади находится на земле, т. е. она уже повержена двумя хищниками, вцепившимися ей в загривок и голову. По всей видимости, это иллюстрация некоего религиозного мифа, в котором лошади отведена роль страдающего поверженного животного.

Похожая сцена терзания изображена на золотых ножнах меча из той же Толстой могилы (Scythian Gold… Сat. № 122). В широкой части ножен изображен олень в полураспластанной позе, терзаемый точно таким же фантастическим хищником, что и на пекторали. Далее, ближе к узкому концу ножен, изображена распластанная лошадь, ориентированная головой в противоположном направлении. Грива лошади не видна полностью, но, судя по аналогии с изображениями на пекторали, скорее всего, не подстрижена. Лев, запрыгнувший на спину лошади, терзает ее загривок. Спереди на лошадь нападает уже упоминавшийся фантастический крылатый хищник. Далее, еще ближе к узкому концу ножен, показана сцена: убегающий олень, в круп которого вцепилась львица. Фриз заканчивается изображением парочки хищников – льва и львицы, обращенных мордами друг к другу. Таким образом, в рассмотренном фризе лошади отведена такая же роль терзаемого копытного, как и оленю.

Подводя итог, можно констатировать, что изображения терзаемых хищниками лошадей на пекторали и на ножнах меча из Толстой могилы являются уникальными для степной зоны Евразии скифской эпохи. Сцена с терзанием лошади отмечена еще только на поясной пластине из Сибирской коллекции Петра I, но она датируется более поздним временем и относится к эпохе «золото-бирюзового стиля» ( Руденко , 1962. Табл. VII, 7, 8 ).

Образ коня в зверином стиле кочевников Нижнего Поволжья

В Нижнем Поволжье к предметам с изображением лошади можно отнести единственную золотую бляшку с лежащим животным, демонстрирующую весьма распространенный для евразийских кочевников иконографический тип. Бляшка прямоугольной формы изготовлена из золотой фольги с дырочками для пришивания по краям изделия. На ней оттиснуто изображение лежащего копытного животного, скорее всего лошади ( Дворниченко и др ., 1997. Рис. 2, 1 ). Е. Ф. Королькова включила изображение из Комсомольского в небольшую серию из 6 бляшек с изображением лежащей крылатой лошади и такую же немногочисленную серию изображений «бескрылых» лошадей. На крылатость лошади из Комсомольского, так же как и на других изображениях, по ее мнению, указывает небольшой бугорок, которым заканчивается грива в районе плеча. Прототипами для крылатых лошадей, по заключению Е. Ф. Корольковой, послужили золотые бляшки из Аржана-2 и случайная находка из Минусинского края, датирующиеся VII в до н. э. Остальные изделия этой серии, а также изображения лежащих и стоящих «бескрылых» лошадей являются случайными находками из Южной Сибири и Северного Китая, только две из них происходят из погребений уюкской культуры Саянского нагорья

V–IV вв до н. э. (Саглы-Бажи-II, к. 13 и Кош-пей-I, к. 1). Подобные изображения лошадей неизвестны в европейской части евразийских степей ( Королькова , 2006. С. 51–53. Табл. 15, 16).

В то же время бляшка с изображением лошади из Комсомольского вполне логично входит в серию золотых бляшек (из однокультурных памятников Нижнего Поволжья), на которых изображены кошачьи хищники и фантастическое животное с лапами хищника и витым рогом. Способ ношения трех из шести золотых бляшек реконструируется по их расположению на костях погребенных. Прямоугольные бляшки из золотой фольги с оттиснутыми на них зооморфными изображениями нашивались на костюм в верхней части плеча или на воротник с правой стороны ( Очир-Горяева , 1993. С. 35–38). Очень похожие аналогии серия нижневолжских бляшек имеет в погребении из Покровки на Южном Урале, где были найдены три бляшки с изображением хищника ( Яблонский и др ., 1994. С. 33–35. Рис. 76, 2–10, 12–20 ). Таким образом, изображение на бляшке из Комсомольского является самым западным в своей иконографической серии, и в то же время сама бляшка не является чем-то чужеродным, входя в серию золотых бляшек с явно одинаковым функциональным назначением. Единственная бляшка с изображением лошади из Нижнего Поволжья, а также единичные аналогии ей из восточных регионов выглядят как исключения, подтверждающие закономерность – образ лошади не был популярен в репертуаре звериного стиля Евразии в скифскую эпоху.

Изображения коня в искусстве кочевников Южного Приуралья

В Южном Приуралье известны пока только два полных изображения лошади. В обоих случаях они представлены как ездовые животные (с всадниками). В кургане 1 Филипповского могильника имеется пластинчатая накладка с изображением всадника на коне. Несмотря на ажурность, изображение отличается проработанными деталями костюма всадника и конструкции уздечки, на ногах низкорослой лошади показана шерсть ( Королькова , 2006. Табл. 16). Из кургана 10 Переволочанского могильника происходят три фрагментированные бляшки для нащечных ремней в виде фигурки всадника с конем. Изображения довольно схематичные, копыта лошадей соединены внизу горизонтальной планкой ( Ochir-Goryaeva , 2005. Рис. 77). Из того же первого Филипповского кургана происходит золотая обкладка рукоятки деревянного сосуда в виде головы лошади без узды, но с аккуратно подстриженной и зачесанной гривой, что указывает на объезженность и использование в хозяйстве (Золотые олени Евразии… Кат. 90). Получается, что в Южном Приуралье лошади изображены в сопровождении всадника или с подстриженной гривой.

Образ коня в зверином стиле кочевников Горного Алтая

В изобразительном искусстве населения Горного Алтая скифской эпохи, несмотря на чрезвычайное разнообразие и изобилие образцов звериного стиля, изображения коня также единичны. Они, так же как в других регионах, делятся на две категории: оседланные лошади с уздой и лошади без узды и седла. В ходе анализа, однако, выяснилось, что на изображениях кони без узды имеют (все без исключения) подстриженную гриву, что свидетельствует о том, что они также объезжены и востребованы в хозяйстве.

Начнем описание с наиболее известного сюжета – изображения всадника на ковре из Пятого Пазырыкского кургана. В этой сценке лошадь выполняет роль ездового животного, в то время как к культовой или религиозно-мифологической сфере имеет отношение восседающая богиня (или жрица), трон которой является частью ветвистого дерева или растения с фигурными подвесками ( Руденко , 1953. Табл. XCV). К этой же категории относятся изображения лошадей на золотой бляшке со сценой, известной в археологической литературе как «Отдых в пути». Сидящая под деревом жрица в головном уборе, врастающем в крону дерева, имеет отношение к сакральной сфере, а две взнузданные и оседланные лошади в данном сюжете являются ездовыми животными мифологических героев ( Руденко , 1962. Табл. VII, 1, 7 ). К серии изображений оседланных и взнузданных лошадей относится бляха из могильника Сибирка ( Королькова , 2006. Табл. 19, 3 ). Для темы нашего исследования представляет интерес также изображение группы всадников на золотом цилиндрическом футляре из Сибирской коллекции Петра I. М. П. Грязнов считал, что изображение это не поддается датировке ( Грязнов , 1959. С. 6–31). Позднее изображение группы всадников было привлечено С. И. Руденко при рассмотрении сюжетов изобразительного искусства пазырыкской культуры. Он назвал ее «Сцена воинов, возвращающихся после битвы» ( Руденко , 1962. Рис. 29). Стиль изображения лошадей, на мой взгляд, совпадает со стилем на золотой поясной бляшке «Отдых в пути». Для темы данного исследования важно, что гривы всех семи лошадей на развертке коротко и аккуратно подстрижены. Сами кони взнузданы и оседланы ( Руденко , 1960. Рис. 153).

В Большом Катандинском кургане были найдены две скульптурные фигурки лошадей, вырезанные из дерева. Изображения их очень реалистичны, все четыре ноги лошадей вырезаны отдельно. Голова одной лошади направлена прямо вперед, голова другой повернута влево. Узда на головах катандинских лошадей не показана. Важным для нашего исследования является, однако, то, что грива обеих лошадей коротко и ровно подстрижена и на спине показаны в рельефе приподнятые края седел. Получается, что фигурки изображают лошадей объезженных и оседланных.

Перейдем к рассмотрению изображений коней без узды и седел. Их несколько. Наиболее реалистичными среди них являются четыре деревянных навершия из кургана Кутургунтас в виде головок коня ( Полосьмак , 2001. Рис. 83). Этих коней также можно отнести к первой категории лошадей, объезженных и используемых в хозяйстве, поскольку грива их коротко и ровно подстрижена. Не оставляющими сомнения в видовой принадлежности изображенных животных являются и геральдические парные головки лошадей из пятого Пазырыкского кургана, у которых также коротко и ровно подстрижена грива ( Кубарев , 1981. Рис. 3). Относительно изображений коня на рукоятках нагаек из 2 и 4 Пазырыкских курганов, а также серебряного украшения пояса из 2 Пазырыкского кургана с распластанной фигурой лошади можно констатировать, что все они также характеризуются коротко и ровно подстриженной гривой ( Королькова , 2006. Табл. 13).

Среди образцов звериного стиля из Горного Алтая особое место занимают скульптурные фигурки животных – украшения войлочных головных уборов погребенных пазырыкской культуры. Этим фигуркам была посвящена статья В. Д. Кубарева (1981. С. 84–94), где подробно описана серия скульптурок животных из курганов, раскопанных в основном самим автором статьи, а именно: Барбугазы, Юстыд, Уландрык (рис. 2). В рассматриваемую серию В. Д. Кубарев включил и две упомянутые выше фигурки коней из Большого Катандин-ского кургана. Именно они послужили основой для интерпретации остальных фигурок как изображений лошадей.

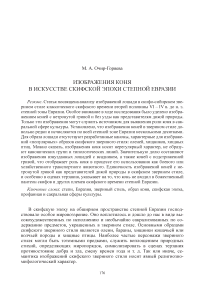

Рис. 2. Горный Алтай. Фигурки оленят

1 – Барбургазы-II, курган 18; 2 – Уландрык-I, курган 1; 3 – Юстыд-XII, курган 22 (по: Кубарев , 1981. Рис. 2)

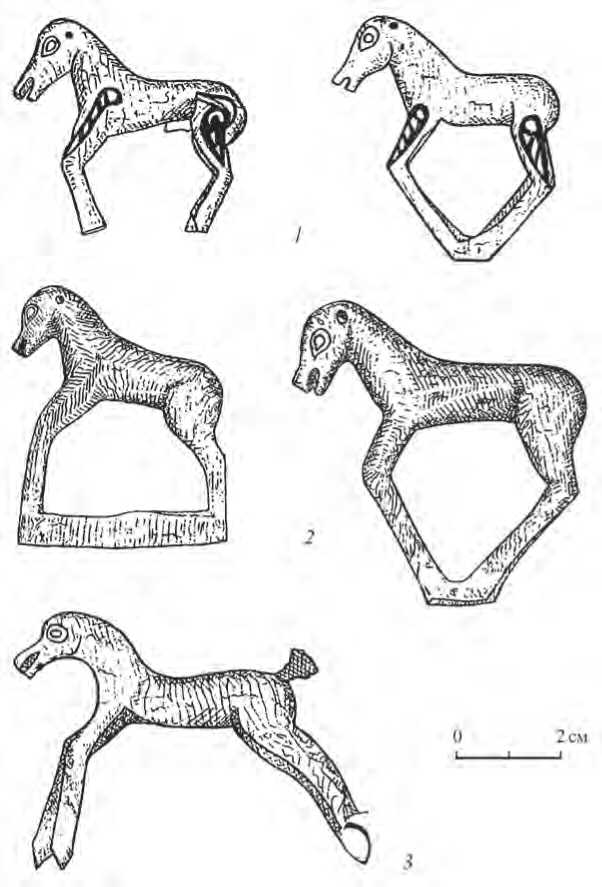

Рис. 3. Войлочные головные уборы

1 – Ак-Алаха-1, курган 1; 2 – Верхний Кальджин-2, курган 3 (по: Полосьмак , 2001. Рис. 105–106)

Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что пазырыкские фигурки не являются лошадьми. На войлочных головных уборах представлены, как правило, три фигуры животных: одна крупная фигура взрослого животного и две маленькие фигуры – приплод. Меньшие размеры фигурок и особенности строения их тел показывают, что это молодняк-приплод в сопровождении взрослой особи. При этом обе маленькие фигурки, как правило, парные. На них подчеркнуты половые различия (рис. 3). На всех войлочных головных уборах крупная фигура представлена оленем или горным козлом. Уже это обстоятельство выявляет нелогичность интерпретации мелких фигурок как лошадей. Почему взрослое животное и приплод относятся к различным видам животных. Тем более есть целый ряд войлочных уборов, в которых мелкие и крупные фигуры относятся к одному виду животных (рис. 3), сохранились одинаковые козлиные бородки или одинаковые у всех трех фигурок рога (Полосьмак, 2001. С. 157). В. Д. Кубарев включил в свою выборку только мелкие фигурки, полагая, что они являются фигурками коней. Все они происходят из наборов, где взрослая особь не является лошадью. У всех мелких фигурок предполагаемых лошадей отсутствует грива, а именно грива является диагностическим признаком лошади как биологического вида. Шеи у них намного короче, чем у катандинских фигурок, и морда имеет мягкий абрис и не столь вытянутые пропорции. Сомнение в видовой принадлежности рассматриваемой серии изображений подкрепляется тем, что, судя по сохранившимся фрагментам вставок, мелкие фигурки украшали оленьи или козьи рога из тонкой кожи, обернутой золотым листом. В одном случае на фигурке, по данным самого В. Д. Кубарева, сохранился и куцый хвост из кожи, что уж точно не является характерным для коней. Жеребята рождаются уже с гривой и вовсе не с куцым, а с удлиненным хвостом, похожим на мочалку. Общей чертой этих фигурок, по описанию В. Д. Кубарева, является приоткрытая пасть, покрытая красной краской. Значит, это животные, которые мычат, открывая при этом пасть. Особенность строения черепа лошадей состоит в том, что при ржании пасть не открывается широко. Жеребята же ржут очень тоненько, практически не раскрывая пасти. Перечисленные особенности укрепляют в мысли, что речь идет о фигурках оленят и козликов. Важным кажется момент, что на спинках фигурок были сделаны щели для прикрепления крыльев. Таким образом, это был не просто приплод, а приплод небесный.

Выводы

Анализ образа коня в изобразительном искусстве кочевников скифской эпохи Северного Причерноморья, Нижнего Поволжья, Южного Приуралья и Горного Алтая показал, что наблюдается парадоксальная ситуация. Изображения коней в зверином стиле довольно редки и исчисляются по всей степной зоне Евразии несколькими десятками. Это смотрится особенно контрастно в сравнении с изображениями оленя, кошачьих хищников и хищных птиц – наиболее популярных персонажей скифского звериного стиля. Изображения их насчитываются сотнями, если не тысячами.

Для лошадей отсутствуют разработанные каноны, характерные для изображений «популярных» образов скифского звериного стиля. Можно сказать, изображения коня носят нерегулярный характер, не образуют канонических групп и типологических линий. Значительную долю составляют изображения взнузданных лошадей с всадником, а также коней с подстриженной гривой, что отображает роль коня в процессе его использования как боевого или хозяйственного транспортного животного.

Судя по опубликованной недавно сводке изображений коней в скифском зверином стиле, происходящих из степных памятников Северного Причерноморья, лесостепных памятников Среднего Приднепровья, Среднего Подонья и Северокавказского региона VII–IV вв. до н. э., похожая ситуация наблюдается и там. За исключением единичных случаев, в сводке преобладают изображения без четких видовых признаков, часть из них настолько аморфны форму, что можно только с долей вероятности предполагать их лошадиную природу ( Канторович , 2016. С. 89–114).

Единичность изображений коней с нетронутой гривой, как представителей дикой природы, в скифском зверином стиле, и особенно в сценах терзания, указывает на то, что конь не входил в божественный пантеон скифов и других племен скифского времени степной Евразии. Подтверждает это и известный сюжет, в котором Геродот описывает жертвоприношения у скифов в двух формах: жертвоприношение бескровное (путем удушения) коней и мелкого скота из собственного стада и жертвоприношение с пролитием крови воинов из чужого, вражеского племени (Геродот. IV. 59–63). Важным является то, что кони не входили в список скифских богов, и в обряде жертвоприношения они играют роль прямо противоположную роли богов. Кони и мелкий скот (овцы) являются средством задабривания богов. Признаков поклонения коню, почитания его как бога в этом сюжете рассказа Геродота не выявлено. Во время похорон скифского царя его обслуга: наложница, виночерпий, повар, конюх, слуга, вестник – бескровно путем удушения «переводятся» в потусторонний мир для продолжения службы умершему царю. Во время поминок удушаются еще 50 юношей и столько же верховых коней для них. При описании свиты – обслуги царя – кони называются последними, перед перечислением погребального инвентаря, что также указывает на соответствующую роль коней в этой церемонии (Очир-Горяева, 2011. С. 69–75).

Изучение церемониальных конских головных уборов-масок пазырыкской культуры Горного Алтая показывает, что кони использовались в религиозных церемониях переодетыми под оленей и горных баранов-аргали или же как живые штандарты для уменьшенных изображений мифических животных и птиц ( Очир-Горяева , 2014. С. 94–100). То есть как эрзац-животные, замаскированные под сакральных – мифологических – животных, возможно божеств ( Руденко , 1953. Табл. 71, 109; Samashev , 2007. Рис. 4).

Золотая пектораль и золотые ножны меча из царского кургана Толстая могила являются исключением из правила и поэтому поставляют ценную информацию для дальнейшего изучения очерченной в данном обзоре темы. Без сомнения, эти сюжеты являются редкой возможностью проследить процесс окультуривания первобытного мировоззрения, когда представители дикой природы – основные персонажи религии и мифологии – заменяются домашними животными. Этот процесс сравним с установленным на фольклорном материале процессом антропоморфизации духов-покровителей, представленных дикими животными ( Липец , 1981. С. 121–134). Многочисленные предметы торевтики с изображением сюжетных сцен с участием людей и мифологических животных свидетельствуют о существовании у кочевников скифской эпохи развитого и многогранного мифологического творчества, в том числе героических сказаний. Вопрос этот неоднократно ставился как обьект изучения в археологической литературе, но специальных исследований проводилось мало ( Граков , 1950. С. 7–8; Грязнов , 1959. С. 7–31; Hancar , 1976. S. 737–755). В то же время во всех работах, касающихся семантики изображений, само по себе логически подразумевалось наличие мифов и героических сказаний в скифскую эпоху, отдельные элементы которых остались в качестве реликтов в фольклоре и в эпосе современных народов.

Список литературы Изображения коня в искусстве скифской эпохи степной Евразии

- Горелик М. В., 1971. Опыт реконструкции скифских доспехов по памятнику скифского изобразительного искусства -золотой пластине из Гермесова кургана//CA. № 3. С. 236-244.

- Граков Б. Н., 1950. Скифский Геракл//КСИИМК. Вып. XXXIV. C. 3-15.

- Грязнов М. П., 1959. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири//АСГЭ. Вып. 1. Л.: ГЭ. С. 6-31.

- Дворниченко В. В., Плахов В. В., Очир-Горяева М. А., 1997. Погребения РАнних кочевников из Нижнего Поволжья//РА. № 3. С. 127-142.

- Канторович А. Р., 2016. Образ лошади в восточноевропейском скифском зверином стиле//Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: материалы междунар. науч. конф. памяти М. Н. Погребовой. М.: Ин-т востоковедения РАН. С. 89-114.

- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н. э.). СПб.: Петербургское востоковедение. 272 с.

- Кубарев В. Д., 1981. Конь в сакральной атрибутации ранних кочевников Горного Алтая//Проблемы западно-сибирской археологии. Эпоха железа. Новосибирск: Наука. С. 84-94.

- Кузьмина Е. Е., 2002. Опыт реконструкции некоторых памятников скифского искусства//Мифология и искусство скифов и бактрийцев (культурологические очерки). М.: Рос. ин-т культурологии. С. 124-145.

- Липец Р. С., 1981. «Лицо волка благословенно...» (стадиальные изменения образа волка в тюрко-монгольском эпосе и генеалогических сказаниях//СЭ. № 1. С. 121-134

- Мачинский Д. А., 1978. О смысле изображений на Чертомлыкской вазе//Проблемы археологии. Л.: ЛГУ. С. 222-232.

- Мозолевський Б. М., 1979. Товста Могила. Киïв: Наукова думка. 213 с.

- Мозолевский Б. Н., Полин С. В., 2005. Курганы скифского Герроса IV века до н. э. Бабина, Водяна и Соболева могилы. Киев: Стилос. 599 с.

- Очир-Горяева М. А., 1993. Нашивные бляшки древних кочевников Поволжья//ПАВ. Вып. 6. С. 35-38.

- Очир-Горяева М. А., 2011. Конь в культуре кочевников скифской эпохи по Геродоту//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 18. Волгоград. С. 69-75.

- Очир-Горяева М. А., 2014. Маскировка коней под мифических животных в пазырыкской культуре Горного Алтая//Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. № 3. С. 94-100

- Полосьмак Н. В., 2001. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс. 336 с.

- Раевский Д. С., 1978. Из области скифской космологии//ВДИ. № 3. С. 117-121.

- Руденко С. И., 1953. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР. 401 с.

- Руденко С. И., 1960. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР. 359 с.

- Руденко С. И., 1962. Сибирская коллекция Петра I. М.; Л.: АН СССР. 51 с. (САИ; вып. Д3-9.)

- Яблонский Л. Т., Трунаева Т. Н., Веддер Дж., Дэвис-Кимболл Дж., Егоров В. Л., 1994. Раскопки курганных могильников Покровка-I и Покровка-II в 1993 г.//Курганы левобережного Илека. М.: ИА РАН, Вып. 2. С. 9-54.

- Dally O., 2007. Skythische und graeco-skythische Bildelemente im Nördlichen Schwarzmeerraum//Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen. München; Berlin; London; N. Y.: Prestel Verlag. S. 291-298.

- Hancar A., 1976. Heldensaga der Skythen?//Archaeologia Austriaca. Beiheft 13. Festschrift für Richard Pittioni zum siebzigsten Geburtstag. Urgeschichte. Wien: Deuticke. S. 737-755.

- Otchir-Goryaeva M., 2005. Pferdegeschirr aus Chosheutovo. Skythischer Tierstil an der Unteren Wolga. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 184 s. (Archaeologie in Eurasien; Bd. 19).

- Samašev Z. S., 2007. Die Fürstengräber von Berel//Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen. München; Berlin; London; N.Y.: Prestel Verlag, 2007. S. 132-138.

- Scythian Gold. The treasures from ancient Ukraine. N. Y.: Abrams Inc, 1999. 352 p.