Изображения небесных светил на сакральных атрибутах обских угров (по археологическим и этнографическим источникам II тыс. н.э.)

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изображениям небесных светил на сакральных атрибутах обских угров, а также их роли в верованиях и обрядах. Привлечены археологические, этнографические, фольклорные и изобразительные источники IIтыс. н.э., а также материалы фондов ряда музеев России. Отмечено, что в мировоззрении обских угров солнце и месяц занимают незначительное место; тем не менее они персонифицированы и являются персонажами преданий и мифов. При организации обрядов ханты и манси учитывают фазы луны (новолуние) и движение солнца. На священных атрибутах обских угров солярные знаки встречаются в основном на предметах, относящихся к культу Небесного всадника. Это может рассматриваться как реликт ранних космогонических представлений. Появление импортных изделий с изображениями солнца и месяца на территории Урала и Западной Сибири по археологическим источникам фиксируется не ранее IX в. В X-XII вв. подобные предметы отливают уже в урало-сибирском регионе. В XIII-XIV вв. в Зауралье поступают серебряные бляхи с изображением сокольничего, которые маркируют продвижение вогулов с Западного Урала на современные места проживания. Сюжет «сокольничий в окружении животных, солнца и луны» воспроизводится на суконных атрибутах Мир-суснехума до настоящего времени. Солярные знаки применялись манси и хантами для оформления жертвенных даров богини Калтась, фронтонов культовых амбарчиков, ряда шаманских атрибутов; их наносили на погребальные сооружения, использовали для подписи на документах.

Солнце, луна, месяц, атрибут, манси, ханты, изображение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145848

IDR: 145145848 | УДК: 392 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.123-132

Текст научной статьи Изображения небесных светил на сакральных атрибутах обских угров (по археологическим и этнографическим источникам II тыс. н.э.)

Небесные светила – солнце и луна – в качестве объектов научного исследования мифологии и сакрального изобразительного искусства обских угров встречались нечасто. А. Каннисто полагал, что солнце в вере вогулов играет довольно незначительную роль [Kannisto, Liimola, 1958, S. 86]. Этой же позиции придерживался и К.Ф. Карьялайнен, утверждавший, что солнце не имеет собственно религиозного значения и не является объектом религиозных церемоний (кроме немногочисленных обрядов у остяков в бассейне р. Васю-ган), достоверных сведений о почитании луны также нет. Данный факт он связывал с тем, что обские угры не достигли земледельческой стадии: по его мнению, только земледелец мог понимать значение солнца для средств существования [Карьялайнен, 1996, с. 44–47].

На рубеже XIX–XX вв. остяки персонифицировали небесные светила как Солнце-старуху и Ночного старика / Месяца-старика [Там же, с. 45, 47]. На Северной Сосьве солнце представлялось вогулам женщиной: когда она ходит вокруг – на дворе день, когда сидит дома – ночь [Kannisto, Liimola, 1958, S. 86]. В вогульских сказках Солнце-женщина ( Хотал-эква ) и Месяц ( Этпос-ойка - «Ночной свет-старик») выступают, с одной стороны, как сестра и брат, с другой – как муж и жена [Чернецов, 1935, с. 15]. Во время домашних обрядов северные манси ставят на подоконник рюмку водки, которая предназначается Хотал-экве ; одновременно зажигают чагу, чтобы дым был виден богине. Казымским хантам солнце представлялось женщиной, имеющей двух дочерей, в зимнее время именно они оставались присматривать за людьми; cолнце и месяц считались мужем и женой [Пятнико-ва, 2008, с. 12, 17].

В литературе не описаны случаи изготовления изображений божеств в облике солнца или луны. В полевой практике нами встречено только одно исключение: в 2004 г. в д. Ямгорт (Шурышкарский р-н ЯНАО) в амбарчике ханта Е.К. Пыресева в одном из мешков с культовой атрибутикой находились жертвенные платки и три фигуры домашних покровителей – Солнце, Земля и Вода, – выполненные из надетых друг на друга многочисленных халатов и платков.

У восточных хантов записаны сказания «Дочери солнца и месяц», «Происхождение месяца», «О людях солнца и месяца» [Мифы…, 1990, с. 65–66], в Вежака-рах на Оби – «Как достали солнце и месяц…» [Там же, с. 293–294], у ляпинских манси – «Как луна на землю приходила» [Там же, с. 109]. Известны имена мансийских сказочных героев: Этпос-аги - дочь месяца, Хотал-эква - Солнце-женщина, Хотал-аги - дочь солнца; сам месяц считался мужского рода, солнце – женского [Баландин, 1939, с. 31]. «Старые люди говорят: солнце в нарте сидит, а конь нарту тащит. Солн- це - женщина, а месяц - ее сын, парень, Этпос-пыг. Он вырастает и кончается. Потом снова вырастает. На охоту пойдет и лося палкой ударит, с глазами что-то делается, себе в глаз попадает, потом болеет и кончается. Мать говорит ему: “Все время себя в глаз ударяешь, лучше ты будешь луной, снова вырастешь”»; «На солнце двумя глазами смотреть нельзя – один глаз смотрит, а второй глаз пусть прищурен. Посмотрело солнце вниз и говорит: “Манси – плохие люди, совсем некрасивые”. А месяц ей отвечает: “Ты само так светишь, вот я свечу спокойно, люди на меня смотрят, я вижу – хорошие люди”» [Гемуев, Бауло, 1999, с. 121].

Космогонические представления вогулов чаще выражались в приметах, связывающих заход солнца и хорошую погоду, в ходу были предсказания погоды и по луне; затмение солнца возвещало смену царя [Kannisto, Liimola, 1958, S. 86]. А. Каннисто записано заклинание, вызывающее солнце: в облачный день вогул попеременно обеими руками прочесывал воздух в направлении солнца и говорил: «Старуха-солнце, чеши, чеши! Почему ты поднялась в грязных штанах своего отца? Нет у тебя стыда на всю деревню, на весь город». Заклинание мог с успехом выполнить только представитель фратрии мось , если это пытался делать мужчина фратрии пор , погода могла только ухудшиться [Ibid.].

К нарождающемуся месяцу привязаны все обряды обских угров, при убывании луны они не проводятся. В обрядовых действиях любое поступательное движение или повороты вокруг себя совершаются исключительно в направлении «по солнцу» (по часовой стрелке). Обряд угощения луны у казымских хантов подробно описан Т.Р. Пятниковой [2008, с. 20–22].

Обрядовые церемонии и некоторые виды хозяйственной деятельности должны были завершаться до захода солнца. Широко известны варианты сказания о злом мифическом персонаже – Крутильщице сухожилий, которая карала женщин за домашнюю работу по скручиванию сухожильных нитей после захода солнца; они записаны у сосьвинских [Kannisto, Liimola, 1951, S. 204–206] и ляпинских [Баландин, 1939, с. 32; Источники…, 1987, с. 199–200; Солдатова, 2008, с. 114] манси, казымских [Лехтисало, 1998, с. 79–80], березовских [Лапина, 1998, с. 39; Бауло, 2002, с. 39] и шурышкарских (ПМА*, 2001) хантов.

Варианты изображений солярных знаков у обских угров

Изображения солярных знаков на сакральных атрибутах обских угров встречаются не часто. Большинство из них отмечено на предметах, относящихся к почитанию Мир-сусне-хума (Мир-ваннты-хо, Мир-лярты-хо, Урт-ики, Отыр) - «Мир озирающего (объезжающего) человека», богатыря-старика – младшего сына верховного бога Нуми-Торума. Манси и ханты представляют его в виде Небесного всадника, днем и ночью объезжающего грешную землю и покровительствующего людям. Мир-сусне-хум, Солнце и Луна (Месяц) – персонажи, нередко пересекающиеся в мифах и преданиях. В сказании «Как солнце и месяц достали, как птицы и звери на земле появились» «Желтой трясогузки облик имеющий богатырь» (одно из имен Мир-сусне-хума) достал из подземного царства Хуль-Отыра солнце и луну, бросил их вверх, «там они и повисли» [Чернецов, 1935, с. 29–31]. Согласно другим преданиям, Мир-сусне-хум был женат на дочери Луны-мужчины, затем на дочери Солнца-женщины [Ром-бандеева, 1993, с. 159], на дочери Луны - Этпос-ай [Гемуев, Бауло, 1999, с. 206].

В ряде мифов для описания Мир-сусне-хума используются эпитеты, относящиеся к солнечному светилу. По данным Б. Мункачи, одно из имен этого божества – «Мужчина, испускающий свет» (цит. по: [Гемуев, 1990, с. 192]). В призывных песнях в конце XIX в. к нему обращались следующим образом: «Восходящего солнца золотой косой / На кольцеобразную круглую Землю / На улице лучом отразись!»; «… как золотой луч во сходящего солнца / Наверх озарись ты!»; «…Наподобие восходящего солнца наряд надень!»; «… Отыр с косами восходящего солнца» [Героический эпос…, 2010, с. 65, 95]. В этот же период на Северной Сосьве бытовало поверье, что Мир-сусне-хум являлся сыном sornipos - «золотого света» [Kannisto, Liimola, 1958, S. 111], при обращении к божеству говорили: «Золотая солнечная рука (т.е. проникающий через окно пучок солнечных лучей)» [Ibid., S. 114]. В мансийском сказании о сотворении земли есть описание коня Мир-сусне-хума : «Стоит конь с изображением месяца, с изображением солнца...» [Мифы…, 1990, c. 275].

В.Н. Чернецов рассматривал культ Мир-сусне-хума в плане отголоска существовавших у угров космогонических представлений. По его мнению, Небесный всадник представлял собой персонификацию солнца: «Подойдя к облику Мир-сусне-хума с этой стороны, мы сможем понять и наличие в его культе серебряных блюд, связанных с солярным культом» [Чернецов, 1947, с. 121]. Речь идет о блюдах, которые использовались в обиходе уральских охотников, в т.ч. как изображения священных дисков, озаряющих днем и ночью землю (для полноты впечатления кольцевые ножки блюд удалялись), либо как лики, символизирующие светила [Орбели, Тревер, 1935, с. XII]. В.Н. Чернецов уточнял, что И.А. Орбели в этой информации опирался на «один старый источник» XVI в., согласно кото- рому у вогулов во время жертвоприношения на дереве висели два блюда, обращенные к молящимся оборотными сторонами. Их поддоны были соскоблены, и блюда имели вид выпуклых металлических дисков, изображавших солнце и луну. С приходом угров-коневодов на север в верованиях обско-уральского населения возро сла роль космогонических представлений и в культовой практике стали использоваться металлические диски, зеркала и блюда, изображавшие солнце и луну [Чернецов, 1947, с. 123, 125]. С точкой зрения В.Н. Чернецова соглашался и И.Н. Гему-ев, считавший, что представления о сущностной близости Мир-сусне-хума и солнечного диска отчетливо отразились в атрибутике. Этим он объяснял не только спрос на восточное серебро в древности, но и востребованность серебряных блюдец, которые приобретали у русских купцов и дарили Мир-сусне-хуму [Гему-ев, 1990, с. 192].

Знаки солнца и луны есть на Нильдинском серебряном блюде (VIII–IX вв., Средняя Азия; упомянем и двойник – серебряное блюдо, найденное близ д. Большая Аниковская Чердынского уезда Пермской губ. [Орбели, Тревер, 1935, с. 20]), которое во время обряда на святилище северных манси вывешивалось на кожаном шнурке; в одном из всадников, изображенных на блюде, манси видели Мир-сусне-хума [Ге-муев, Бауло, 1999, с. 107–118]. По мнению Н.В. Федоровой, знаки солнца и месяца в западно-сибирском искусстве появились в IX в. Она допускает влияние на местную культуру сюжета, где божественный персонаж показан с солнцем и луной в руках. Этот сюжет изображен на четырех хорезмийских чашах VI–VII и первой половины VIII в. [Даркевич, 1976а, с. 106, 107; Marschak, 1986, Abb. 86], найденных в Пермском Предуралье. Исследовательница полагает, что при рассмотрении предполагаемых заимствований из далеких культур следует учитывать доступность вещей с определенным сюжетом местным мастерам и возможность общения последних с носителями знаний об изображенных персонах. Информация о том, что некий персонаж – «важное божество» и его атрибуты также являются «божественными», могло формировать у мастера желание придать с помощью подобных знаков эту «божественность» неким новым изображениям, характерным для местных, западно-сибирских культур [Брусницына, Федорова, 2016, с. 110].

На известном дискосе с изображением ангелов по сторонам креста (Месопотамия, VI в.), приобретенном в Березове до 1868 г., уже в Сибири местным мастером были выгравированы в верхней части солнце и месяц [Смирнов, 1909, кат. 37]. В.Ю. Лещенко полагал, что рисунки могли быть нанесены ок. VII–VIII вв. или позже [1976, с. 179]. По мнению Н.В. Федоровой, дата гравировок ближе к IX в., данные изображения солярных знаков являются наиболее ранними из из- вестных у населения севера Западной Сибири [Брусницына, Федорова, 2016, с. 110].

К X–XII вв. предварительно можно отнести антропоморфную фигурку из низкопробного серебра (?), которая была найдена в ходе несанкционированных раскопок в Приобье: в верхней части груди по сторонам «знака жизни» расположены изображения солнца и месяца (рис. 1). Смысл их не ясен, тем не менее важно то, что в местном сибирском литье начала II тыс. н.э. солярные знаки уже присутствуют и несут некую смысловую нагрузку. Одним из таких примеров является бляха XI–XII вв. со сложным сюжетом, входившая в состав семейных святынь хантов в Шурышкарском р-не ЯНАО: на ней изображены «солярные» и «лунарные» знаки [Там же, с. 105]. Аналогичные знаки встречены на образцах бронзолитейного производства, обнаруженных на средневековых святилищах в бассейне Северной Сосьвы [Бауло, 2011, кат. 163–164].

К X–XII вв. относится и серебряная бляха (диаметр 12,7 см), находившаяся в со ставе семейных культовых атрибутов сынских хантов. На ее лицевой стороне выгравированы мужская и женская фигуры, изображения коня, солнца, месяца и бобра [Там же, кат. 379]. Возможно, это иллюстрация к обско-угорскому мифу о сотворении земли, повествующему о путешествиях Мир-сусне-хума . В ходе странствий он последовательно женится на дочерях ведьмы, водяного

Рис. 1. Антропоморфная фигурка с изображениями солнца и месяца. Размеры 10,0 × 2,7 см. Западная Сибирь, X–XII вв.

царя, Южной женщины, Месяца-старика, Солнца-старухи и пр. [Мифы…, 1990, с. 258–290]. Следует заметить, что духом-покровителем жителей д. Оволынгорт (Шурышкарский р-н ЯНАО), где была обнаружена бляха, является Сорни-пох ( Мув-верты-хо ) - «Золотой сынок» («Землю объезжающий человек»).

В целом, по мнению Н.В. Федоровой, начало II тыс. на севере Западной Сибири ознаменовалось глобальными переменами в жизни общества, отражением чего стало т.н. статусное искусство. В нем появились новые сюжеты: всадник с ловчей птицей, изображение солнца и месяца. Они прочно вошли в искусство местного населения, сохранившись до современности. Для рубежа XIII–XIV вв. в Северном Предуралье и северо-западной части Западной Сибири характерна серия круглых блях с изображением всадника в окружении зверей и птиц (сокольничего); обязательный атрибут этого изображения – солнце и месяц по сторонам головы сокольничего [Федорова, 2014, с. 162]. Наибольшее количество таких блях обнаружено в Предуралье, в пределах Чердынского уезда Пермской губ., – 16 экз., восемь найдено в могильниках бассейна р. Вымь, одна – на о-ве Вайгач, в Западной Сибири – девять. Н.В. Федорова относит их к изделиям мастеров булгарской выучки, переместившихся из городских центров Волжской Булгарии на территорию Пермского края и имевших тесные контакты с мастерами и заказчиками по обе стороны Северного Урала [Там же, с. 163–165, 169].

В последние годы в ходе несанкционированных раскопок на территории Западной Сибири количество блях «с сокольничим» возросло: известны изображения трех экземпляров, найденных в нижнем течении Иртыша, двух – из Сургутского р-на ХМАО – Югры и трех – из могильника в бассейне Северной Сосьвы (Березовский р-н ХМАО – Югры) (рис. 2).

Из разрушенного могильника на севере Пермского края (Чердынь) происходят две серебряные бляхи, предварительно датированные XIII–XIV вв. Одна представляет собой тонкий выпуклый серебряный диск (диаметр 7,2 см) с приклепанной к нему бронзовой петлей. Край диска украшен двумя рядами «жемчужин»; на лицевой стороне выгравированы всадник в высоком шлеме, с соколом на правой руке, знаки солнца и месяца (рис. 3). Другая бляха (диаметр 10 см) выкована из серебряного слитка, к ней приклепана бронзовая петля. По краю бляхи прочеканен с оборота ряд «жемчужин» и пирамидок из них. Таким же образом, но с пирамидками с внешней стороны круга, оформлен центр изделия, который, скорее всего, означает солнечный диск (позолочен) с отходящими лучами. «Солнце» окружают выгравированные головы лосей (рис. 4).

Суммируя вышеозначенные находки и суждения исследователей, можно предложить для территории

Рис. 2. Серебряная бляха с изображениями сокольничего, животных и солярных знаков. Диаметр 5,9 см. XII–XIV вв.

Рис. 3. Серебряная бляха с изображением сокольничего.

Диаметр 7,2 см. XIII–XIV вв.

Урала и Западной Сибири предварительную схему появления и дальнейшего распространения предметов, на которых изображались знаки солнца и луны (месяца). Появление подобных предметов связано с импортом. Большая часть восточных серебряных изделий попала на Урал не ранее IX в. [Даркевич, 1976б, с. 74]. На данном этапе речь идет о четырех хорезмийских чашах из Пермского Предуралья, Аниковском блюде из Чердынского уезда Пермской губ. и Нильдин-ском с Северной Сосьвы – во всех случаях небесные светила органически входят в сюжет самих изделий. К этому же этапу можно отнести дискос из Березова, на котором солнце и месяц были выгравированы уже местным населением. К X–XII вв. принадлежат предметы с изображениями небесных светил, отлитые в урало-сибирском регионе: бляха из Шурышкар, бронзовые бляшки с изображениями личин с отходящими лучами, серебряная антропоморфная фигурка, а также бляха из Оволынгорта.

Наконец, к XIII–XIV вв. отно сятся бляха с позолоченным солярным знаком и серия серебряных блях «с сокольничим». Последние найдены в знаковых местах: на западе это окрестности Чердыни, на востоке – низовья Иртыша и Сургутское Приобье, на севере – бассейн Северной Сосьвы и д. Анжигорт Шурышкарского р-на ЯНАО (где серебряная бляха обозначала лицо хантыйского семейного духа-покровителя) [Бауло, 2007, с. 147–148]. Выскажем предположение, что бляхи с изображением сокольничего

Рис. 4. Серебряная бляха с изображением солярного знака в окружении двух голов лосей. Диаметр 10 см. XIII–XIV вв.

фактически маркируют продвижение вогулов (манси) с Западного Урала на современные места проживания. Известно, что до XIV–XVI вв. манси жили много западнее, чем сейчас, вплоть до Печоры (чер-дынские вогулы сохраняли свою культуру на рубеже XIX–XX вв. [Глушков, 1900]). Очерчиваемая мансийскими топонимами территория постепенно сокраща-

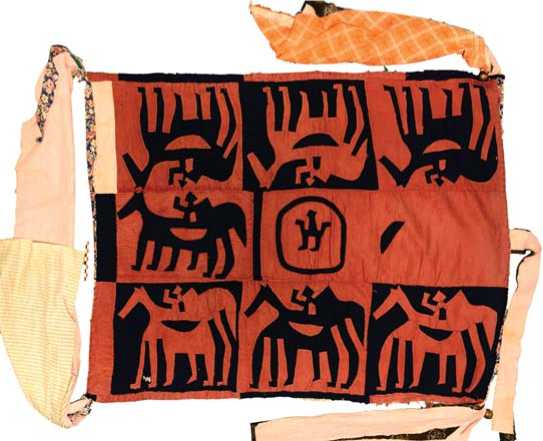

Рис. 5. Жертвенное покрывало с двумя фигурами всадников и знаками небесных светил. Середина XX в. Сынские ханты.

Рис. 6. Жертвенное покрывало с семью фигурами всадников, изображением птицы и знаками небесных светил. Середина XX в. Ляпинские манси.

лась и частично смещалась в направлении с запада на восток и с юга на север [Народы…, 2005, с. 199]. Этот путь прослеживается и на примере достаточно консервативного элемента традиционной культуры манси – культовой атрибутики, а именно жертвенных покрывал с изображением всадника. Их ареал в XX в. достаточно характерен: западная граница – Верхотурье, южная – Карымкары (р. Обь), восточная – Юильск (р. Казым), северная – Ханты-Мужи (р. Малая Обь). Пришедшие из Приуралья на Обь манси принесли сюда атрибутику, связанную с культом Мир-сусне-хума .

Нам уже приходилось писать о том, что иранские (шире – восточные, южные) корни современных изображений, присутствующих на покрывалах манси и хантов, достаточно очевидны. Рассмотрев вопрос о влиянии изобразительного сюжета на серебряных бляхах из Волжской Булгарии («сокольничий в окружении зверей и птиц») на иконографию Небесного всадника на священных полотнищах, мы подчеркнули, что покрывала с фигурой всадника в окружении зверей и птиц – явление мансийской культуры, формировавшейся в т.ч. во время проживания предков современных манси в южной части Западного Урала и их контактов с Волжской Булгарией [Гемуев, Бауло, 2001, с. 51–52].

Рядом с изображением всадника на бляхах мы видим знаки луны и солнца, в разных вариантах они присутствуют и на атрибутах Мир-сусне-хума - покрывалах, поясах, шлемах (см. напр.: [Там же, № 39, 40, 59, 76, 85, 136, 146]). Первый вариант связан с одновременным изображением солнца и месяца: они могут быть размещены вокруг головы главного персонажа, повторяя расположение на бляхах «с сокольничим» (рис. 5), или отдельно, перед фигурами всадников [Бауло, 2013, рис. 181]. Информанты говорили: « Мир-сусне-хум вокруг земли едет. Солнце вокруг земли ходит и луна тоже, поэтому луна и солнце на покрывале». Второй вариант – изображение месяца рядом с птицей или антропоморфной фигурой в круге, под которым понимается солнце (рис. 6). Чаще всего птица - это Рейтартан-уйрищ , птичка Эква-пырища *. Изображенный правее нее месяц манси объясняли следующим образом: «…делали ялпын (жертвенное покрывало), когда полмесяца, кончают – когда полная луна» [Гемуев, 1990, с. 36–37].

Из сборов у ляпинских манси известен пояс с характерными изображениями: он был изготовлен для возложения на спину оленя (две фигуры животного), приносимого в жертву Мир-сусне-хуму (всадник), день и ночь (солнце и луна) объезжающему землю. Птицевидная фигура в круге (на солнце) обозначает местного духа-покровителя Товлынг-Йипыг-ойку - «Крылатого Филина-старика» [Бауло, 2013, рис. 196].

Остальные варианты связаны с изображением только солярного знака. Чаще всего это небольшая «звездочка» с семью лучами над головой всадника [Иванов, 1954, с. 51, рис. 29] (рис. 7), крупный диск

Рис. 7. Шлем Мир-сусне-хума с солярным знаком. 1920–1930-е гг. Обские манси.

Рис. 8. Богатырский шлем с солярным знаком. Первая треть XX в. Шурышкарские ханты.

Рис. 9. Священный пояс с фигурами птиц и солярным знаком. Середина XX в. Сынские ханты.

с лучами, показанный отдельно (рис. 8)* или вместе с изображениями птиц – орнитоморфных духов-покровителей хантыйских семей (рис. 9) – и всадника Мир-ваннты-хо. К более редким относится солнце в виде условного «жука-многоножки», оно встречено дважды – на покрывале (рис. 10) и шапке семейного божка [Гемуев, Бауло, 1999, рис. 46, в]. Упомянем и варианты с антропоморфной фигурой [Гемуев, Бауло, 2001, № 48, 51] или изображением птицы [Там же, № 45] в солнечном круге (без одновременного присутствия месяца) либо стоящей на круге. Выделя- ется богатырский шлем с четырьмя фигурами Мир-ваннты-хо: две из них представляют обычных всадников, у двух других голова не показана, а поднятые вверх руки образуют знак солнца (рис. 11).

В культовую атрибутику обских угров входит группа предметов, относящаяся к почитанию Кал-тась-эквы – главной богини, отмеряющей жизненный путь человека. При рождении в семье девочки изготавливают суконную игольницу и подносят ее в дар богине с просьбой помочь новорожденной в дальнейшем стать хорошей мастерицей. В центре игольниц вышивают различные стилизованные изображения, в т.ч. хатл – «солнце», часто рядом (внутри круга) присутствует фигура птицы [Молданова, 1999,

Рис. 10. Жертвенное покрывало с фигурами всадников и солярными знаками. Середина XX в. Сосьвинские манси.

Рис. 11. Богатырский шлем с четырьмя фигурами всадников (поднятые руки двух всадников образуют знак солнца). 1950-е гг. Шурышкарские ханты.

Рис. 12. Свинцовая бляха в виде диска с отходящими лучами. Середина XIX в. Ханты р. Полуй.

с. 162; рис. 24, 5–7 ]. Это достаточно давняя традиция, в частности, игольница с солярным знаком найдена при раскопках Надымского городка в слое середины XVII в. [Кардаш, 2009, с. 231].

Дважды солярные знаки встречены в оформлении культовых амбарчиков манси в бассейне Северной Сосьвы: на фронтоне жилища бога грома Щахэл-то-рума изображено солнце с восемью лучами [Гемуев, 1990, с. 133], над входным отверстием священного лабаза Торум-ойки (Мир-сусне-хума) углем нарисованы солнце и месяц [Гемуев, Бауло, 1999, с. 76–77]. По материалам В.Н. Чернецова (1936–1937 гг.), украшение в виде солярного знака находилось на фронтоне ман- сийского дома в верховьях Северной Сосьвы [Источники, 1987, с. 209].

В шаманской практике обских угров знаки небесных светил не часты*. Можно упомянуть колчан со стрелами для камлания в темной юрте из священного лабаза в Локтокурте (обские ханты). Стилизованные изображения солнца с расходящимися лучами и крестом в центре вырезаны на передней (8 шт.) и задней (4 шт.) стенках колчана [Гревенс, 1960, с. 434]. В бассейне р. Полуй (Приуральский р-н ЯНАО) на священном месте хантов в разрушенной временем шаманской нарте обнаружена свинцовая бляха (размеры 10,0 × 7,5 см, толщина 0,5 см) в виде солнечного диска с отходящими лучами (рис. 12). На ее лицевой стороне находится антропоморфная фигура в «трехлучевой короне». Можно предположить, что это изображение божества или шамана. К нижним лучам бляхи кожаными ремешками прикреплены медные цепочки и серебряная монета (5 коп.) 1813 г.

У ляпинских манси в священном сундуке находилась железная голова оленя с рогами, завернутая в два красных платка [Бауло, 2013, рис. 223]. К ней прикреплены оловянная и медная круглые бляхи. Смысл композиции может быть связан с пониманием оленя как небесного животного (в мансийской мифологии есть сюжеты о бегущем по небу олене [Kannisto, Liimola, 1958, S. 89]), при этом круглые диски обозначают солнце и луну. Все три предмета можно датировать концом XIX в. Скорее всего, ранее они выступали в роли подвесок шаманского костюма. В фондах Музея природы и человека (г. Ханты-Мансийск) хранится деревянная птицевидная фигура (ХМ-402), к которой привязаны две круглые бляхи из белого металла (диаметр 7,5 см); на поверхности одной из них процарапано изображение человеческого лица. Предметы поступили в музей в 1939 г. из Казымского национального совета, изъяты у шамана П.Г. Тоголмазова. Вероятно, в данном случае бляхи также обозначали солнце и луну.

Знаки небесных светил играют известную роль в погребальном обряде: на крышке (по средней Оби – на нижней доске) гроба углем или мелом изображают солнце и луну, чтобы покойник, имея их у себя, не стремился выходить из могилы [Чернецов, 1959, с. 144]. У хантов Белоярского р-на ХМАО – Югры перед выносом тела с правой стороны гроба около головы покойного рисуют углем половинку солнца ( в той жизни оно уже не будет так ярко светить ), полную луну ( там все время ночь, и луна должна светить ) и какое-то животное, похожее на лося, но без хвоста. Считается, что оно перевозит умершего в Нижний мир. Рисунки на гробе может выполнять только мужчина – чужой человек или дальний родственник [Бау-ло, 2002, с. 62; Пятникова, 2008, с. 17].

Вне религиозных атрибутов изображения небесных светил встречены как тамги остяков XVII в.: знаки солнца и луны в виде неправильных кругов с отходящими лучами, иногда с точкой в центре; знак луны в виде полукруга с лучами или без них [Иванов, 1954, с. 32, рис. 13, 10–14]. В известной игре хантов и ман- си тосьчер-вой используются деревянные изображения луны и солнца [Шухов, 1916, с. 111–112; Иванов, 1970, с. 12, рис. 1, 8; и др.].

Заключение

Исследование с привлечением самых разных источников – археологических, фольклорных, этнографических, изобразительных – в целом подтверждает мнение А. Каннисто и К.Ф. Карьялайнена о том, что солнце играет незначительную роль в верованиях обских угров и не имеет собственного религиозного значения. Мироззренческие установки ограничены персонификацией солнца и месяца, транслируемой посредством мифов и сказаний. Обрядовая практика учитывает фазы луны и движение солнца.

Изображения солярных знаков на сакральных атрибутах обских угров встречаются в основном на предметах, относящихся к почитанию Мир-сусне-хума. Некоторые исследователи (В.Н. Чернецов, И.Н. Ге-муев) рассматривали его культ как отголосок древних космогонических представлений, а самого Небесного всадника – как персонификацию солнца. С ней они связывали использование импортных серебряных чаш в обрядовой сфере.

Имеющиеся на сегодняшний день источники указывают на появление предметов с изображениями небесных светил на территории Урала и Западной Сибири не ранее IX в. – в общем потоке восточного серебра на север. К этому же времени относится первое известное гравированное изображение солнца и месяца на импортном дискосе. В X–XII вв. уже бытуют такие предметы, отлитые в урало-сибирском регионе. На данную территорию в XIII–XIV вв. поступают серебряные бляхи с изображением сокольничего, которые маркируют продвижение вогулов с Западного Урала на современные места проживания. Этот путь прослеживается и на примере жертвенных покрывал манси: сюжет «сокольничий в окружении животных, солнца и луны» переходит на суконные атрибуты Мир-сусне-хума (покрывала, пояса, шлемы).

Солярные знаки также встречаются на игольницах – жертвенных дарах верховной богини Калтась-экве , на фронтонах амбарчиков небесных богов, ряде шаманских атрибутов; играют определенную роль в погребальном обряде; использовались для росписи на документах.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Изображения небесных светил на сакральных атрибутах обских угров (по археологическим и этнографическим источникам II тыс. н.э.)

- Баландин А.Н. Язык мансийской сказки. -Л.: Главсевморпуть, 1939. -80 с.

- Бауло А.В. Культовая атрибутика березовских хантов. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. -92 с.

- Бауло А.В. Средневековые изделия из серебра на Севере Западной Сибири: новые находки//Археология, этнография и антропология Евразии. -2007. -№ 1. -С. 145-150.

- Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -260 с.

- Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных манси в начале XXI века: этногр. альбом. -Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Баско, 2013. -208 с.