Изображения солярных знаков из могильника Дыш IV

Автор: Маслов В.Е., Гей А.Н., Андреева М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

На примере нескольких находок с солярной символикой из одного кургана удалось проследить своеобразную культурную эстафету между носителями «классического» новочеркасского культурного комплекса и носителями протоскифских культурных традиций - новой группы пришельцев с Востока, каким-то образом быстро адаптировавшихся в местной среде. На широком фоне рассматривается вопрос о происхождении солярной символики, которая, вероятно, попадает на Северный Кавказ из Передней Азии не позднее середины VIII в. до н. э.

Северный кавказ, адыгея, предскифский период, новочеркасские древности, жаботинские древности, ромбовидные солярные знаки

Короткий адрес: https://sciup.org/143168983

IDR: 143168983

Текст научной статьи Изображения солярных знаков из могильника Дыш IV

Летом 2011 г. Северокавказская экспедиция ИА РАН под руководством А. Н. Гея и М. В. Андреевой провела охранно-спасательные исследования курганного могильника Дыш IV в Теучежском районе Республики Адыгея ( Андреева, Гей , 2015). В ходе этих исследований в кургане 3 были открыты два впущенных в материк погребения, разрушенные и ограбленные. Могильные ямы погребений 1 и 2, ориентированные длинными осями по линии СВ–ЮЗ, располагались в центре кургана рядом друг с другом под одной насыпью. Полученные стратиграфические данные не позволяют уверенно судить о последовательности создания этих комплексов. Сохранилась лишь очень небольшая часть погребального инвентаря, включая предметы конской упряжи, которая дает возможность интерпретировать эти захоронения как комплексы с колесничными наборами, относящиеся к «классическим» новочеркасским (погр. 2) и жаботин-ским (погр. 1) древностям. Среди находок в этих захоронениях имеются четыре предмета, декорированные солярными знаками, которые мы рассмотрим ниже.

Три из них происходят из погр. 2, которое по уцелевшему бронзовому литому трехпетельчатому псалию с дисковидной шляпкой снизу и дугообразно изогнутым окончанием в виде овальной лопасти можно уверенно отнести к классическим новочеркасским комплексам финального предскифского http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.256.153-171

времени ( Андреева, Гей , 2015. Рис. 1: 1 ; Эрлих , 2007. С. 125. Рис. 187; Вальчак , 2009. С. 73. Рис. 92; 93).

-

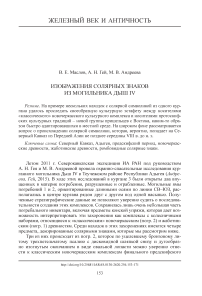

1, 2. Два фрагмента обойм или накладок, изготовленных из трубчатых костей (рис. 1: 5, 6 ). Первый фрагмент, возможно, деформированный, слегка вогнутый, с ровными торцевыми краями с двух сторон. Его размеры – 4,2 × 1,6 × 0,3–0,4 см. Размеры второго, у которого сохранилась торцевая часть только с одной стороны, – 3,1 × 2,0 × 0,5–0,7 см.

На выпуклой заполированной поверхности обоих обломков вырезан декор в виде солярных знаков – четырехлучевых звездочек. Размеры значков на разных фрагментах отличаются, но сами фигуры аналогичны: они имеют центр в виде низкорельефной окружности, вписанный в выполненную в контррельефе ромбическую звезду с вогнутыми сторонами и вытянутыми лучами окончаний. На первом фрагменте (рис. 1: 5 ) две Х-видные ромбические звездочки примыкают друг к другу окончаниями лучей и разграничены прямоугольной рамкой. Около одного продольного обломанного края сохранилось лучевое окончание третьей фигуры, позволяющее считать, что звездочки были сгруппированы не только по вертикали, но и по горизонтали. На втором (рис. 1: 6 ) – сохранилась только часть звездочки с обрамлением сбоку; к торцевому краю луч звездочки примыкает непосредственно.

Декор вырезан в сходной манере, возможно, одной рукой. Линии рамок обрамления иногда выполнены в виде заглубленных врезных линий, а иногда небрежно прочерчены парными тонкими линиями, напоминающими разметку.

Построение декора из двух-трех вертикальных рядов окружностей встречается на бронзовых и биметаллических рукоятях северокавказского клинкового оружия предскифского времени ( Эрлих , 2007. Рис. 150). Но только на рукояти кинжала, найденного на территории Кубанского могильника, ряды окружностей разграничены сетчатой рамкой с квадратными ячейками ( Вальчак и др. , 2016. Рис. 113: 3 ).

Ряд из трех солярных зведочек просматривается на фрагменте деревянных ножен из элитного новочеркасского захоронения в Квитках ( Ковпаненко, Гупало , 1984. С. 53. Рис. 11: 11 ).

Близкой параллелью является также орнамент на костяной коробочке из помещения IХ Кармир-Блура, корпус которой в нижней части декорирован тремя горизонтальными рядами солярных значков, разделенных поясками нарезки ( Ильинская, Тереножкин , 1983. С. 35; Рябкова , 2011. С. 105. Рис. 1). Весьма вероятно, что данное изделие не имеет отношения к скифам/киммерийцам. Вариант использованного здесь солярного значка близок к многочисленным изображениям

Рис. 1. Изображения солярных знаков из могильника Дыш IV и параллели им из памятников Ближнего Востока

-

1 – базальтовый алтарь из храма IV в Хацоре (Музей Израиля в Иерусалиме, No. IAA 1995–1485. Фото В. Р. Эрлиха); 2 – каменная плита из храма Шамаша в Сиппаре (ок. 870 г. до н. э.): вавилонский царь Наху-апла-иддин представляется богу солнца Шамашу, солнечный диск водружен на алтарь перед храмом (по: Black, Green , 1992. Fig. 143); 3 – роговой скипетр, Дыш IV, кург. 3, погр. 1; 4 – бронзовая уздечная бляха, Дыш IV, кург. 3, погр. 2; 5, 6 – фрагменты костяных обойм, Дыш IV, кург. 3, погр. 2 ( 1, 2 – б/м)

-

3. Крупная бронзовая литая уздечная бляха с округлым плоским щитком, снаружи декорированным в контррельефе (рис. 1: 4 ), была найдена между позвонков шеи лошади. С оборотной стороны она имеет широкую П-образную скобу с уплощенной спинкой для крепления на ремень. Диаметр щитка – 7 см; длина петли – 3,2 см, ширина ее дужки – 1,1 см. По краю щитка проходит заглубленный круговой ободок, в который вписана заглубленная четырехлучевая ромбическая звезда с вогнутыми сторонами и низкорельефным круглым центром; ее вытянутые лучи соприкасаются с ободком.

Как более отдаленную параллель можно рассматривать солярные значки, составляющие ряды из трех знаков на выступах отверстий псалиев, наиболее ранние образцы которых, вероятно, синхронны или близки по времени погребениям из Дыша ( Ильинская , 1975. Табл. VII: 11 ; Сазонов , 2004. С. 401. Рис. V: 37 ).

Подобные бляхи (тип 12, по В. Р. Эрлиху) были найдены в составе сохранившихся колесничных комплексов могильников Уашхиту и Хаджох в Адыгее. Исследователь, исходя из их расположения in situ , полагает, что они были связаны с пристяжными лошадьми ( Эрлих , 2007. С. 135, 136. Рис. 83: 4–6 ; 200: 3–5 ). Наш экземпляр особенно близок к бляхе из основного погр. кургана 2 могильника Хаджох, имеющей более упрощенный декор, чем у блях из курганов могильника Уашхиту (Там же. С. 52, 53. Рис. 81: 4, 6, 13–16 ; 83, 4–6 ; 118: 3 ) . Различия сводятся к деталям, которые вряд ли являются типологически значимыми.

Вследствие ограблений Хаджохского кургана есть определенные сомнения в том, было ли здесь два или только одно погребение: в разных местах в кургане были найдены два колесничных набора, имеющих эклектичный характер. В составе второго набора наряду с бронзовыми предметами упряжи присутствовали железные, а один из комплектов бронзовых удил можно рассматривать как прототип удил из скифских памятников келермесской эпохи. В этот комплект также входила уздечная бляха, близкая к нашей находке (Там же. Рис. 120: 3 ) .

Более мелкие аналогичные уздечные бляхи происходят из грабительских раскопок на склонах Бештау (они представлены как комплексные находки, но сведения об обстоятельствах их обнаружения не заслуживают доверия) ( Дударев, Фоменк о, 2011. С. 158. Рис. 10: 4, 6 ).

Хаджохский комплекс исследователи единодушно относят к финальному предскифскому времени – жаботинскому периоду, когда на фоне «классических» новочеркасских древностей отмечается появление протоскифских, восточных по происхождению, вещей ( Сазонов , 2004. С. 400, 401; Эрлих , 2007. С. 179, 180;

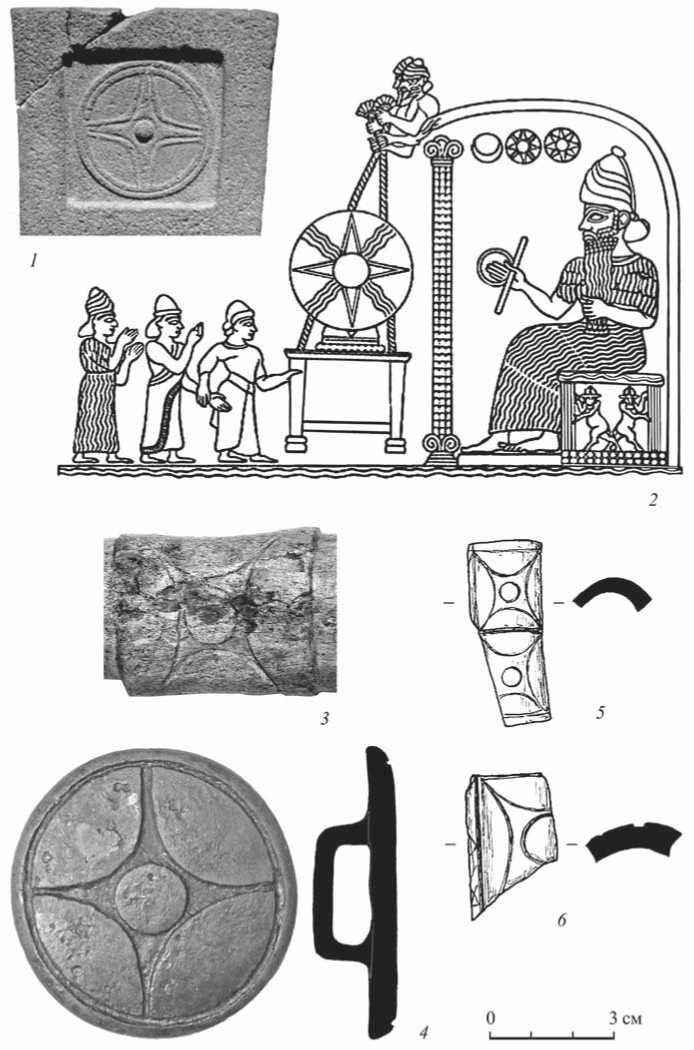

Рис. 2 (с. 156). Астрально-солярная символика на предметах из Восточного Средиземноморья и «киммерийских» памятников

1 – золотое ожерелье из погр. 63 некрополя Лефканди на о. Эвбея (по: Kosma , 2014. Сat. 7); 2 – бронзовая ножка урартского трона, коллекция Вогэ (по: Пиотровский , 1962. Рис. 11); 3 – часть мраморного фриза, Топрах-кале (по: Kossack , 1987. Abb. 9: 11 ); 4 – полихромные росписи, Эребуни (по: Ibid. Abb. 9: 12 ); 5 – полихромные росписи, Тиль-Барсиб (по: Рубинштейн , 1975. Рис. 20); 6 – фаянсовая пластина, Египет, Новое царство (по: Cleopatra…, 2015. Cat. 34); 7 – обкладка из золотой фольги, Квитки (по: Ковпаненко, Гупало , 1984. Рис. 11: 7 ). Все б/м

Вальчак , 2009. С. 93, 94). Число комплексов с такими вещами пока крайне невелико, что позволяет рассуждать не о культуре, а только о новом культурном явлении, имеющем продолжение и развитие в более поздний – келермесский – период, древности которого так или иначе уже достоверно связаны с историческими скифами. Публикуемые материалы – яркое подтверждение быстрого взаимопроникновения различных культурных групп и их адаптации к новым условиям в очень короткий по времени период турбулентных перемещений и контактов. Заметим, что деление этих древностей на «походные» и «послепоходные», восходящее к традиционной интерпретации отрывочных данных Геродота, представляется неверным. По данным ассирийских письменных источников, походы в Закавказье начинаются не позднее 714 г. до н. э. ( Иванчик , 1996. С. 57). Продолжаются они, с перерывами или без, не менее полустолетия, а возможно и больше, достоверно – до эпохи Ашшурбанипала и, вероятно, далее, вплоть до мифического «пира Киаксара». Точный рубеж установить сейчас затруднительно. Поэтому раннескифские древности келермесского круга нельзя именовать «послепоходными». Они имеют черты полноценной археологической культуры, сложившейся в ходе переднеазиатских походов за пределами Северного Кавказа, что отличает их от памятников жаботинского типа.

Именно материалы Хаджохского комплекса являются связующим звеном, позволяющим объединить погребения 1 и 2 кургана 3 Дышского могильника.

Узда из жаботинского погр. 1 почти исключительно железная. В ее состав входили цилиндрические пронизи – распределители для ремней, которые крайне редки в комплексах предскифского времени и никогда не были встречены в новочеркасском контексте ( Эрлих , 2007. С. 138). В небольшом количестве они известны из памятников Закавказья и Малой Азии эпохи скифо-киммерийских походов ( Махортых , 2018. С. 37. Рис. 1). Единственная бронзовая пряжка из этого погребения не имеет местных аналогий. Соответствие ей можно найти в материалах сакских памятников ( Вишневская , 1973. Табл. XI: 11 ). Еще одним свидетельством причастности к событиям эпохи походов являются остатки железного чешуйчатого доспеха, который, очевидно, являлся импортом.

-

4. Из погр. 1 кург. 3 могильника Дыш-IV происходит роговой молоток-скипетр. На боковых поверхностях муфтообразного расширения, включавшего проушное отверстие, с двух сторон были вырезаны солярные знаки (рис. 1: 3 ). Относительно хорошо сохранился лишь левый знак (по оси от обушка к клюву), практически идентичный резным звездочкам из погр. 2, оканчивающийся Х-видными вытянутыми лучами, которые не касаются краев муфты1.

Совершенно очевидно, что аналогичные ромбические значки из новочеркасского и жаботинского комплексов Дышского могильника имеют общее происхождение.

Т. В. Рябкова собрала корпус изображений с солярными значками, которые разделила на четыре группы (Рябкова, 2010; 2011). Картографирование показало большую концентрацию памятников, в инвентарь которых входят предметы, декорированные ромбическими солярными значками третьей группы, в Центрально-Азиатском регионе (Рябкова, 2011. Рис. 2). Вполне вероятно, что один из импульсов распространения схожих символов исходит именно оттуда. Но трудно признать их исходным прототипом значки на окуневских стелах. В древностях эпохи поздней бронзы - раннего железа Южной Сибири они встречаются редко, возможно, отражая контакты с сакскими племенами (Там же. С. 105; Леонтьев и др., 2006. С. 57–64. Табл. 3). Так, их нет на предметах из царских гробниц Аржана и на оленных камнях.

Наиболее близкие к нашей серии солярные значки в виде ромбической звезды с вогнутыми сторонами и вытянутыми треугольными, часто лучевидными, окончаниями включены Т. В. Рябковой в разные типологические группы – 1, 2 и 4, с чем, конечно, невозможно согласиться, поскольку их сходство зачастую имеет характер тождества ( Рябкова , 2010. Рис. 1). Большая серия подобных изображений встречается в предскифский период на территории Северного Кавказа, они известны также на предметах конской упряжи из Среднего Поднепровья, Подолии, Нижнего Поднестровья, Центральной Европы и Прикамья ( Ковпанен-ко , 1981. Рис. 61: 16 ; Бруяко , 2017. Рис. 7; 8: 1, 2, 5, 6 ; Патрушев, Халиков , 1982. Табл. 76: 1о ). Позднейшие подобные значки-символы встречаются в памятниках эпохи скифской архаики, которые относятся к середине – втор. пол. VII в. до н. э. ( Батчаев , 1985. Табл. 37: 13, 14 ; 48: 20 ; Галанина , 1997. Табл. 23: 285–288 ). Следует отметить, что на навершиях из Келермесских курганов, как «старшей», так «младшей» группы, изображения звездочек представлены в совершенно деградированном виде, превратившись в линейный крест с ромбовидным центром (Там же. Табл. 44: 67, 300, 302 ), что лишний раз свидетельствует о хронологической близости, если не условности разделения, этих групп.

Достоверно определить хронологию и возможную эволюцию солярных значков в восточноевропейских памятниках пока не удалось. Более того, есть все основания считать, что различные варианты солярных значков сосуществуют ( Рябкова , 2010. Рис. 1).

Попытка использовать Михалковский клад, связанный с гальштатской хронологией, как опорный комплекс для того, чтобы обозначить время появления ромбовидных солярных знаков в памятниках «киммерийского» круга, представляется неубедительной ( Рябкова , 2011. С. 106). Исследователи этого яркого многокомпонентного комплекса видят его истоки в культурах Трансильвании и Балкан ( Бандрiвський, Крушельницька , 2012. С. 153–155. Рис. 46). Даже по формальным признакам предполагаемые солярные знаки на золотых предметах из клада не являются «киммерийскими розетками». Они имеют совсем иную морфологию: это крестообразные или треугольные фигуры с расширяющимися лопастями, близкие к мальтийскому кресту ( Свешников , 1968. С. 11. Рис. 1: 1 ; 4: 9, 11 ; Бандрiвський, Крушельницька , 2012. Iл. 3; 4; 9: 5 ).

Скипетр с солярными значками из жаботинского погр. 1 кургана 3 Дышско-го могильника, судя по контексту находки и выгравированным на нем изображениям в зверином стиле, является позднейшим из пяти предскифских скипетров, найденных на Северном Кавказе ( Эрлих , 2007. С. 112–114. Рис. 166: 3, 6 . Цв. рис. 21: 2 ; 23).

Только два скипетра из этой достаточно разнородной серии декорированы солярными значками – из погр. 1 в кург. 10 могильника Лиманов Кут в Ап- шеронском районе Краснодарского края (Нарожный и др., 2014. С. 184, 185. Рис. 1: 26) и погр. 14 могильника № 1 у мебельной фабрики в г. Кисловодске (Виноградов, 1972. С. 73. Рис. 11: 3).

Скипетр из Кисловодска явно типологически вторичен по отношению к апшеронской находке, чему не противоречит сопровождающий инвентарь. Вместе с ним был найден биметаллический кинжал с гладкой округлой рукоятью и короткой гардой и новочеркасские наконечники стрел. Подобный кинжал найден в погр. 186 могильника Клин-Яр III, которое, благодаря находке северокавказской имитации ассирийского шлема, рассматривают как опорный комплекс для хронологических построений. Сейчас его относят к последней трети VIII в. до н. э. (Там же. Рис. 11: 2, 6, 7 ; Эрлих , 1994. С. 64, 65; Белинский, Дударев, 2015. С. 332, 393, 394. Рис. 248: 1 ).

Вместе со скипетром в могильнике Лиманов Кут находилась пара архаичных бронзовых наконечников копий, соответствующих типам I и II в классификации протомеотских древностей В. Р. Эрлиха ( Эрлих , 2007. С. 95. Рис. 158), и комплект из неразъемных железных удил и псалиев, ближайшие параллели которым представлены в погр. 297 могильника Клин-Яр III. Этот комплекс предшествует финальным «классическим» новочеркасским древностям ( Нарожный и др. , 2014. Рис. 1: 24, 25, 27 ; Белинский, Дударев , 2015. С. 351. Рис. 254). Поэтому погребение из Лиманова Кута можно датировать временем не позднее середины – третьей четверти VIII в. до н. э.

Существует традиция интерпретировать солярные символы на бронзовых предскифских топорах и скипетрах как «глаза» зооморфных образов, которых олицетворяли эти предметы. При этом ссылаются на изображение топора на стеле № 2 Новомордовского могильника, где округлые выступы на корпусе напротив проуха сочетаются с оскаленной пастью на лезвийной части ( Халиков , 1977. Рис. 68: 1, 2 ; Вальчак и др. , 2016. С. 68. Рис. 84: 3 ). Однако головки лошадей с чертами хищника на скипетрах из Апшеронского района имеют выделенные глаза. Поэтому не исключено, что солярные символы, которые находились на центральной оси (зримо совпадавшей с осью рукояти, разграничивавшей изогнутое клювовидное окончание и обух), олицетворяли мировую ось.

В раннескифском зверином стиле солярные знаки обычно помещались на плечо или круп животных, что встречается и на ассиро-урартских изображениях ( Вязьмитина , 1963. Рис. 4; Галанина , 1997. Табл. 11: 6а ). Единственное исключение – миниатюрная односторонняя роговая модель навершия, сбруйная подвеска или блок в виде головки хищной птицы из погр. 3 Комаровского могильника ( Абрамова , 1974. С. 202. Рис. 5). Но здесь при нанесении солярного значка изготовитель, несомненно, следовал более ранней традиции, вероятно ее переосмыслив. Так, голова птицы за глазом переходит в своеобразный обушок, нигде более не встречающийся. Подвеска была найдена вместе с двукольчатыми железными удилами, также повторяющими форму более ранних бронзовых изделий ( Петренко , 1990. С. 64. Рис. 2: 2 ), так что связь с жаботинско-новочер-касскими древностями в этом комплексе очевидна.

Еще один фрагментированный роговой скипетр, воспроизводящий формы конноголовых центральноевропейских скипетров и декорированный парными ромбовидными солярными знаками, обнаружен на городище Картал в Придне- стровье (Бруяко, 2017. Рис. 7: 3; Махортых, 2003. Рис. 56: 4). Контекст находки из Картала пока неизвестен. Но на этом памятнике выявлено несколько предметов с подобными солярными значками, в том числе псалии, которые И. В. Бруя-ко рассматривает как самостоятельную модификацию северокавказских псалиев из погр. 35 могильника Фарс в Адыгее, где также находился бронзовый скипетр, имеющий центральноевропейские аналогии (Эрлих, 2007. Рис. 106: 4; 107: 3, 4; Бруяко, 2017. С. 325. Рис. 7–10). Данные псалии вместе с немногочисленными находками из Галиции и Центральной Европы входят в горизонт древностей, связанный с памятниками Северного Кавказа разнонаправленными векторами культурных коммуникаций, отдельным маршрутом достигавшими Волго-Камья (Кузьминых, Чижевский, 2014. С. 104. Рис. 1: 2). Основываясь на этих наблюдениях, можно прийти к заключению, что солярные ромбовидные звездочки получают распространение не позднее середины VIII в. до н. э.

На сегодняшний день существуют различные точки зрения на происхождение «киммерийской» солярной символики.

Т. В. Рябкова, как уже отмечалось выше, видит в «киммерийских» солярных знаках цитаты символов, восходящих к окуневской культуре эпохи ранней бронзы. Такая точка зрения находится в русле центральноазиатской концепции происхождения скифского звериного стиля ( Рябкова , 2010; 2011; Шер , 1998. С. 224, 225. Рис. 2; 3). Контраргумент к этой теории очевиден: значительный хронологический разрыв между окуневской и ближайшей к ней культуре эпохи раннего железа с солярными знаками – сакской ( Рябкова , 2011. С. 105). Кроме того, не прослеживается никакой корреляции между появлением первых образов звериного стиля в жаботинских комплексах и распространением солярных знаков, которые появляются в новочеркасском культурном контексте значительно раньше.

Гораздо более привлекательным выглядит традиционный взгляд, который сформировался более полувека назад и в целом никогда не был опровергнут.

М. И. Вязьмитина, В. А. Ильинская, И. К. Свешников рассматривали эти ромбовидные значки как солярные символы, заимствованные из набора культовых знаков в Передней Азии ( Вязьмитина , 1963. С. 166, 167. Рис. 7; Ильинская , 1965. С. 208, 209, 211. Рис. 2; Свешников , 1968. С. 11–13. Рис. 2: 1 ). Эта точка зрения никогда не была представлена в виде типологических схем, но благодаря качеству и разнообразию изобразительных параллелей остается весьма убедительной. Уже тогда предполагалось, что вероятный маршрут проникновения ромбовидных значков в Северное Причерноморье шел через Кавказ ( Iллiнська , 1961. С. 57, 58).

А. И. Тереножкин, считая возможным попадание ромбовидных солярных знаков в памятники сакского круга из Передней Азии, в то же время ссылался на окуневские стелы, которые он именовал «андроновскими», одновременно допуская версию их центральноазиатского происхождения ( Тереножкин , 1976. С. 174).

Анализируя в основном металлические предметы, Г. Коссак попытался связать орнаменты из памятников предскифского и раннескифского времени Северного Причерноморья, Поднепровья и Северного Кавказа c орнаментами из Закавказья и Северо-Западного Ирана, откуда происходят древности круга Зи-вие ( Kossack , 1987. S. 121–127. Abb. 8; 9).

Позднее В. Р. Эрлих использовал это сопоставление в своей концепции, согласно которой на орнаментальные мотивы, сформировавшиеся на Северном Кавказе, в позднейший предскифский период наложились переднеазиатские элементы декора, такие как «плетенка», «бегущая волюта» и т. п. ( Эрлих , 1994. С. 79–82, 109. Табл. 22).

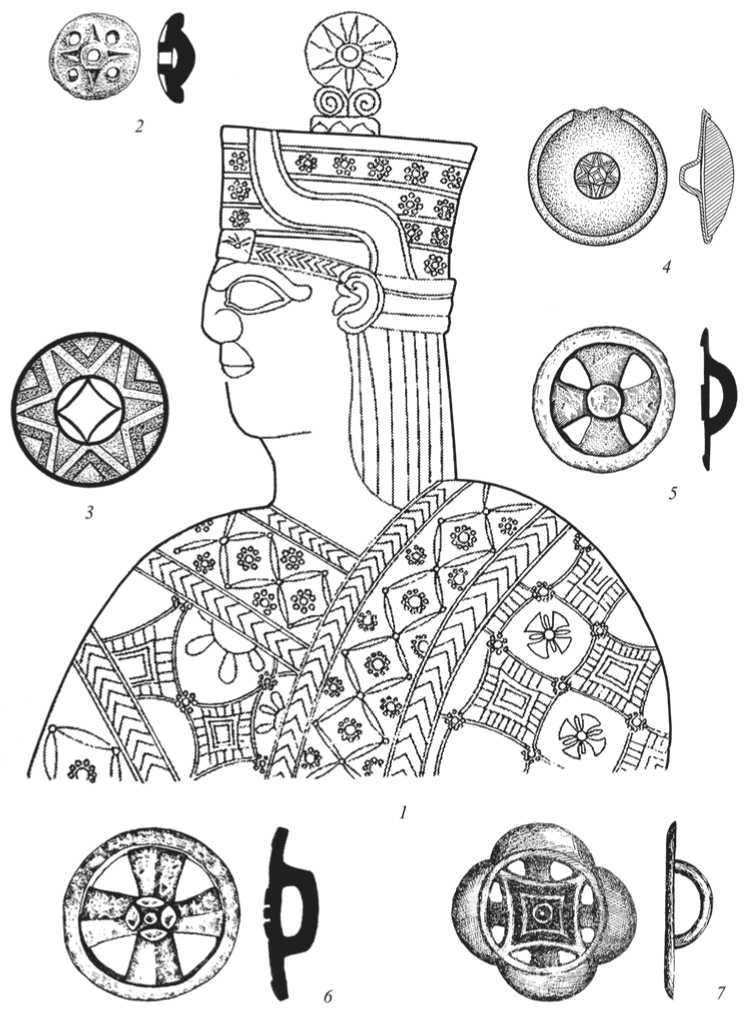

Представляется, что заимствованы были не отдельные мотивы, а набор ассиро-вавилонских знаков-символов, которые вошли в состав местных северокавказских изобразительных систем. Можно выделить три сакральных символа, атрибутика которых подкрепляется письменными данными и развитой иконографией: ромбовидный знак в окружности и мальтийский крест – символы солнечного божества Шамаша ( Black, Green , 1992. Р. 55; 168. Fig. 48; 140), а также восьмилучевая звезда, вписанная в окружность, – символ богини плотской любви и войны Иштар, планетой которой была Венера (Ibid. Р. 169. Fig. 143). Изображения этих значков зачастую помещались на стелах, имевших политический и пропагандистский характер: знак Иштар в числе пяти сакральных символов есть на стелах Шамши Адада V, Ашшурнасирапала I, причем в нагрудных ожерельях царей имеются и подвески в форме мальтийского креста ( Read , 1994. Fig. 10; 42) (рис. 1: 2 ).

Интересующая нас культовая символика имела самое широкое распространение за пределами Месопотамии уже во II тыс. до н. э. Так, символ Иштар, как и ее культ, был заимствован хеттами ( Akurgal , 2001. Р. 132. Fig. 54b).

История возникновения астрально-солярной символики уходит на Ближнем Востоке истоками в глубину тысячелетий, по крайней мере – в энеолит: так, восьмилучевые звезды в круге, совершенно такие же, как на новоассирийских рельефах, представлены на росписях втор. пол. IV тыс. до н. э. из Телейлат-Гхассула ( Мерперт , 2000. С. 100. Рис. 5.4).

Изображение диска с ромбическим значком, вероятного прототипа «киммерийских» знаков, известно в различных областях Восточного Средиземноморья: в Египте времен Нового царства (Cleopatra…, 2015. P. 62, 233. Cat. 34) (рис. 2: 6 ), в Израиле (изображение на базальтовом столпообразном алтаре из «святая святых» храма IV в библейском Хацоре ( Yadin , 1975. Р. 83–85; Мер-перт , 2000. С. 190, 192. Цв. илл.)2 (рис. 1: 1 ). К позднегеометрической эпохе

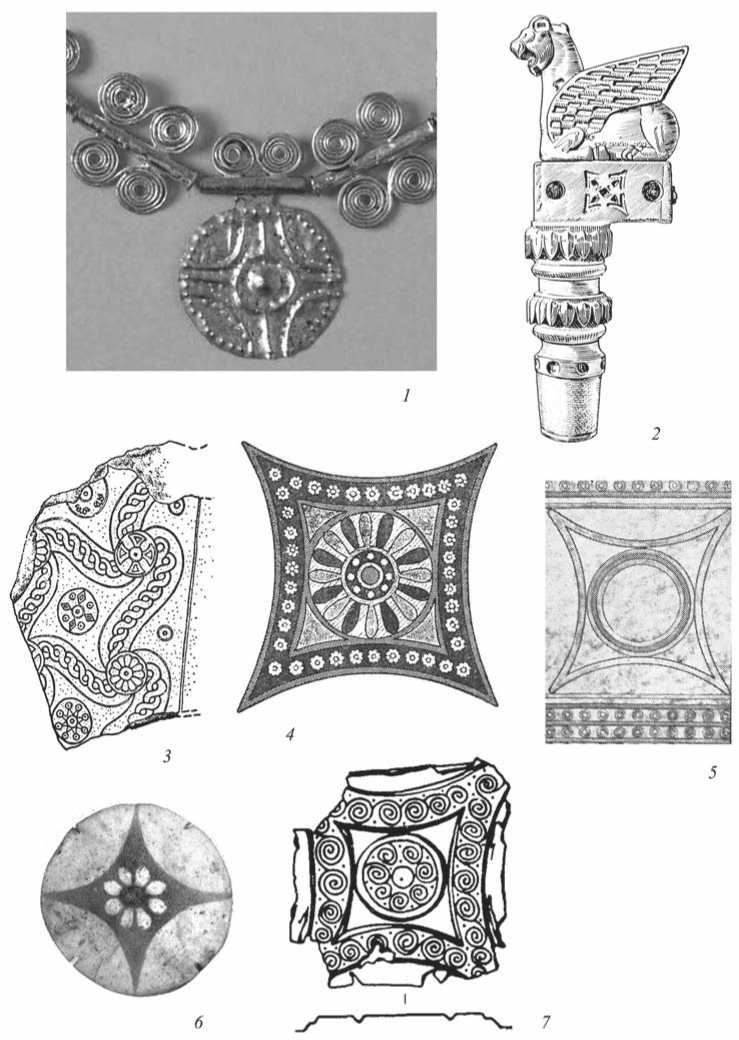

Рис. 3. Солярная символика на урартском изображении божества ( 1 ) и параллели ей на уздечных бляхах ( 2–7 ) из Восточного Закавказья и Северного Кавказа

1 – рельеф, изображающий бога Халди, из Адильджеваза близ Вана (по: Akurgal , 2001. Fig. 194); 2 – погр. 290 м-ка Клин-Яр III (по: Белинский, Дударев , 2015. Рис. 258: 16 ); 3 – погр. 32 Калакентского м-ка (по: Авшарова , 2007. Рис. 26: 11 ); 4 – погр. 9 м-ка Парадизфе-стунг (по: Авшарова , 2007. Рис. 26: 10 ); 5 – Псекупский м-к (по: Эрлих , 2007. Рис. 201: 7 ); 6 – кург. 1 м-ка Уашхиту I (по: Эрлих , 2007. Рис. 81: 12 ); 7 – м-к Чишхо (по: Там же. Рис. 198: 13 )

-

1 – камень; 2, 4–7 – бронза; 3 – бронза, эмаль, камень ; 4 – бронза, камень, цветная паста. Все б/м

относится золотая подвеска с ромбической фигурой в круге в ожерелья из погр. 63 некрополя в Лефканди на о. Эвбея ( Kosma , 2014. Р. 33, 36. Сat. 7) (рис. 2: 1 ).

Проникновение переднеазиатской астральной знаковой символики в Восточное Закавказье начинается в доурартский период, в эпоху поздней бронзы. Уже тогда на престижных, возможно, импортных, вещах зафиксированы первые изображения солярных и астральных символов: ромбическая фигура, вписанная в круг, – Толорос ( Мнацакян , 1954. Рис. 44), и восьмилучевая звезда – Мецамор, погр. 12 (Золото…, 2007. Табл. LXIX: 5 ).

В памятниках IX–VIII вв. до н. э. появляются различные сочетания этих символов (рис. 3: 3, 4 ) – могильники Парадизфестунг и Калакентский ( Kossack , 1987. Abb. 8: 9, 10 ; Авшарова , 2007. Рис. 26: 10, 11 ).

В этот период астральные символы встречаются в декоре бронзовых поясов неурартского происхождения (гробница близ Кировокана) ( Мартиросян , 1964. С. 215, 216. Рис. 85).

Для Западного Закавказья астральные символы в целом не характерны. В небольшом количестве изображения многолучевых звезд известны на умбоновид-ных пряжках ( Скаков , 2012. С. 138. Рис. 5: 2 ; 6: 4, 5 ).

В Урарту же чрезвычайно широко используется заимствованный набор ассирийской знаковой символики, как это можно видеть на рельефе из окрестностей Вана, изображающем бога Халди (рис. 3: 1 ), и на других изображениях и предметах (рис. 2: 2–4 ) ( Akurgal , 2001. Fig. 194; Пиотровский , 1962. Рис. 61)3. Вполне вероятно, что именно территория Урарту стала тем плацдармом, откуда переднеазиатская солярно-астральная символика попадает на Северный Кавказ определенно ранее начала киммерийских походов, известных по письменным источникам.

На Северном Кавказе с самого начала преобладает ромбовидная солярная символика, которая представлена в разных вариантах и сосуществует с многочисленными изображениями мальтийского креста (рис. 3: 5–7 ). Но несколько измененный образ восьмилучевой звезды здесь также встречается: основная крестообразная фигура из треугольных лучей дополнена четырьмя радиально расположенными отверстиями ( Белинский, Дударев , 2015. Рис. 256: 2 ) (рис. 3: 2 ). Известны также изображения на костяных (импортных?) уздечных бляхах из могильника Индустрия-1 близ Кисловодска ( Белинский, Дударев , 2007. Рис. 9: 1–3 ).

Настоящий расцвет геометрического орнаментального декора с использованием солярных символов в «киммерийских» памятниках предскифского времени Северного Кавказа, Крыма и Поднепровья наблюдается в финальную пред-скифскую эпоху, в конце VIII – перв. четверти VII в. до н. э., соотносящуюся с древностями «классического» новочеркасского облика. В это время появляются сложные орнаментальные композиции (Зольное, Носачев, Квитки) (Тере-ножкин, 1976. Рис. 17; 45) и солярные изображения на предметах, выполненных из золота (Квитки) (Ковпаненко, Гупало, 1984. Рис. 11: 7; 12). Последние, с очень высокой степенью вероятности, являются импортами. В районе, где они были найдены, нет месторождений драгоценных металлов и ранее не существовало никаких традиций ювелирного производства из золотой фольги. Давно отмеченное сходство солярной орнаментации на золотых пластинах из Квиток с ассиро-урартским декором, вероятно, не следует считать свидетельством подражания последнему; пластины являются переднеазиатскими изделиями (рис. 2: 4, 5, 7). В связи с этим рассуждения о «киммерийской» торевтике нуждаются в серьезном обосновании, а само ее существование находится под вопросом (Скорый, 1999. С. 41). Так, оформление крупной золотой бляхи из Квиток арочным бордюром из скани имеет параллели на золотых обкладках ножен из кургана у с. Белградец близ Варны и рукояти меча из Хасанлу в Иране (Ковпаненко, Гупало, 1984. С. 50. Рис. 11: 9; Kossack, 1987. S. 126. Abb. 9: 1, 5).

Все вышесказанное следует отнести к ряду золотых пластин с солярными изображениями из памятников келермесской эпохи. Еще Г. Коссак отметил сходство пластины конского нащечного фалара из кургана 1/В Келермесского могильника и бляшки из Алалаха (Тель-Атчана) в Северной Сирии (Ibid. S. 122. Abb. 8: 4 ; Галанина , 1997. Табл. 26: 16 ). Несмотря на разницу в хронологии вещей и технике их изготовления, можно предположить, что накладки фаларов были сделаны где-то в Передней или Малой Азии для скифских вождей, подобно знаменитым келермесским мечу и секире.

В свою очередь, бляха из Келермесского могильника имеет близкие параллели с бляхой из кург. 20 Нартанского могильника ( Батчаев , 1985. Табл. 48: 54 ). Декор другой золотой бляхи из кург. 16 Нартанского могильника содержит аллюзию декора упомянутой выше подвески из Лефканди (Там же. Табл. 41: 22 ) (рис. 2: 1 ).

В золотых пластинах из других комплексов Нартанского могильника представлен целый ряд ранее не встречавшихся орнаментальных солярных мотивов, часть из которых имеют прямые аналогии в ранних материалах раскопок в храме Артемиды Эфесской ( Маслов , 2012. Рис. 1: А–Е ). Таким образом, набор солярных символов в скифской культуре, благодаря наличию новочеркасского культурного субстрата и контактам с Передней Азией, просуществовал примерно до рубежа VII–VI вв. до н. э. Несомненно, эта символика играла важную роль в культовой практике ранних скифов.

На примере нескольких находок из одного кургана удалось проследить своеобразную культурную эстафету между носителями «классического» новочеркасского культурного комплекса и новой группой пришельцев с Востока – носителей протоскифских культурных традиций, каким-то образом быстро адаптировавшихся в местной среде .

Список литературы Изображения солярных знаков из могильника Дыш IV

- Абрамова М. П., 1974. Погребения скифского времени Центрального Предкавказья // СА. № 2. С. 195-212.

- Авшарова И. Н., 2007. Художественная бронза племен Ходжалы-Кедабекской культуры (XIV-VII вв. до н. э.) Baki: Nurlan. 192 c.

- Андреева М. В., Гей А. Н., 2015. Дыш IV - новый культово-погребальный памятник раннего железного века в Предкавказье // АО 2010-2013 гг. / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН. С. 316-318.

- Бандрiвський М., Крушельницька Л., 2012. Золотi Михалкiвськi скарби тa ïх доля. Львiв: Лiга-Прес. 242 с.

- Батчаев В. М., 1985. Древности предскифского и скифского периодов // Археологические открытия на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 2 / Отв. ред.: М. П. Абрамова, В. И. Козенкова. Нальчик: Эльбрус. С. 7-115.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2007. К датировке комплексов позднейшего предскифского времени Северного Кавказа и Восточной Европы // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VII / Отв. ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 122-135.

- Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2015. Могильник Клин-Яр III и его место среди древностей Кавказа и Юго-Восточной Европы начала эпохи Раннего железа. Ставрополь: Дизайн-студия Б. 446 с.

- Бруяко И. В., 2017. Коллекция псалиев предскифского периода из Картала // SР. № 3. С. 311-327.

- Вальчак С. Б., 2009. Конское снаряжение в первой трети I-го тыс. до н. э. на Юге Восточной Европы. М.: Таус. 292 с.

- Вальчак С. Б., Пьянков А. В., Хачатурова Е. А., Эрлих В. Р., 2016. Кубанский могильник. Раскопки Н. В. Анфимова 1965 года. М.: ИА РАН. 208 с.

- Виноградов В. Б., 1972. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время (VII-IV вв. до н. э.). Вопросы политической истории, эволюции культур и этногенеза. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во. 389 с.

- Вишневская О. А., 1973. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до н. э.: по материалам Уйгарака. М.: Наука. 160 с. (ТХАЭЭ; т. VIII.)

- Вязмитина М. И., 1963. Ранние памятники скифского звериного стиля // СА. № 2. С. 158-170.

- Галанина Л. К., 1997. Келермесские курганы: "Царские" погребения ранне-скифской эпохи. М.: Палеограф. 269 с.; 44 табл. (Степные народы Евразии; т. I.)

- Дударев С. Л., Фоменко В. А., 2011. Новые комплексы предскифского времени с Северного Кавказа // Сборник научных работ С. Л. Дударева / Отв. ред. В. Б. Виноградов. М.: Илекса. С. 155-170.

- Золото древней Армении. (III тысячелетие до н. э. - ХIV век н. э.) / Ред. А. Калантарян. Ереван: Гитуюн, 2007. 418 с.; 146 табл.

- Иванчик А. И., 1996. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII-VII вв. до н. э. М.: ИВИ РАН. 322 с.

- Iллiнська В. А., 1961. Скiфська вузда VI ст. до н. е. // Археологiя. Т. XIII. Київ: АН УРСР. C. 38-61.

- Ильинская В. А., 1965. Культовые жезлы скифского и предскифского времени // Новое в советской археологии / Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: Наука. С. 206-211. (МИА; № 130.)

- Ильинская В. А., 1975. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII-VI вв. до н. э.). Киев: Наукова думка. 223 с.

- Ильинская В. А., Тереножкин А. И., 1983. Скифия VII-IV вв. до н. э. Киев: Наукова думка. 380 с.

- Ковпаненко Г. Т., 1981. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев: Наукова думка. 159 с.

- Ковпаненко Г. Т., Гупало Н. Д., 1984. Погребение воина у с. Квитки в Поросье // Вооружение скифов и сарматов / Отв. ред. Е. В. Черненко. Киев: Наукова думка. С. 39-58.

- Кузьминых С. В., Чижевский А. А., 2014. Хронология раннего периода ананьинской культурно-исторической области // ПА. № 3 (9). С. 101-137.

- Леонтьев Н. В., Капелько В. Ф., Есин Ю. Н., 2006. Изваяния и стелы окуневской культуры. Абакан: Хакасское кн. изд-во. 236 с.

- Мартиросян А. А., 1964. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. Ереван: АН Армянской ССР. 313 с.; 32 табл.

- Маслов В. Е., 2012. Золотые бляшки-аппликации из могильников скифской знати в Центральном Предкавказье // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Махачкала, 23-28 апреля 2012 г.) / Отв. ред. М. С. Гмыря. Махачкала: Мараевъ. С. 210-212.

- Махортых С. В., 2003. Культурные контакты населения Северного Причерноморья и Центральной Европы в киммерийскую эпоху. Киев: Шлях. 140 с.

- Махортых С. В., 2018. Распределители ремней конской упряжи VII-VI вв. до н. э. в Закавказье и Передней Азии // Старожитностi раннього залiзного вiку / Гол. Ред. С. А. Скорий. Київ: IА НАНУ. С. 35-50. (Археологiя i давня iсторiя України; вип. 2 (27).)

- Мерперт Н. Я., 2000. Очерки археологии библейских стран. М.: Библейско-богословский ин-т. 331 с.

- Мнацаканян А. О., 1954. Находки предметов бронзового века в селении Толорос (в Зангезуре) Армянской ССР // КСИИМК. Вып. 54. С. 99-104.

- Нарожный Е. И., Дмитриев А. В., Сазонов А. А., 2014. Погребения воинской элиты протомеотского могильника "Лиманов Кут" // Е. И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 21-25 апреля 2014 г.) / Отв. ред. Д. С. Коробов. М.: ИА РАН. С.183-188.

- Патрушев В.С., Халиков А. Х., 1982. Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). М.: Наука. 278 с.

- Петренко В. Г., 1990. К вопросу о хронологии раннескифских курганов Центрального Предкавказья // Проблемы скифо-сарматской археологии / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: ИА РАН. С. 60-81.

- Пиотровский Б. Б., 1962. Искусство Урарту VIII-VI вв. до н. э. Л.: ГЭ. 164 с.

- Рубинштейн Р. И., 1975. У стен Тейшебаини. М.: Советский художник. 130 с.

- Рябкова Т. В., 2010. Классификация изображений с ромбовидными знаками на предметах предскифского и раннескифского времени // Проблемы хронологии и периодизации археологических культур Северного Кавказа. XXVI Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Магас, 26-30 апреля 2010 г.) / Отв. ред. М. Б. Мужухоев. Магас: Пилигрим. С. 309-312.

- Рябкова Т. В. 2011. Изображения ромбовидных знаков как свидетельство миграций в эпоху ранних кочевников // Маргулановские чтения-2011: материалы Междунар. археолог. конф. (Астана, 20-22 апреля 2011 г.) / Гл. ред. М. К. Хабдулина. Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. С. 104-109.

- Сазонов А. А., 2004. О хронологии протомеотских памятников // Сimmerians, scythians, sarmatians. In memory of Tadeusz Sulimirski / Ed. J. Chochorowski. Krakow: Księgarnia Akademicka. С. 389-407.

- Свешников И. К., 1968. О символике вещей Михалковских кладов // СА. № 1. С. 10-27.

- Скаков А. Ю., 2012. Об одной группе поясных пряжек кобано-колхидской культурно-исторической общности // Проблемы археологии Кавказа. Вып.1 / Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, С. Н. Кореневский. М.: Таус. С. 132-147.

- Скорый С. А., 1999. Киммерийцы в Украинской Лесостепи. Киев; Полтава: Археология. 136 с.

- Тереножкин А. И., 1976. Киммерийцы. Киев: Наукова думка. 224 с.

- Халиков А. Х., 1977. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII-VI вв. до н. э.). М.: Наука. 262 с.

- Шер Я. А., 1998. О возможных истоках скифо-сибирского звериного стиля // Вопросы археологии Казахстана. Вып. 2 / Отв. ред. З. С. Самашев. Алматы; М.: Гылым. С. 218-230.

- ЭЕЭ. Электронная еврейская энциклопедия ОРТ, 2018. Режим доступа: http://jewishencyclopedia.ru

- Эрлих В. Р., 1994. У истоков раннескифского комплекса. М.: ГМВ. 179 с.

- Эрлих В. Р., 2007. Северо-Западный Кавказ в начале железного века. М.: Нау-ка. 430 с.

- Akurgal E., 2001. The Hattian and Hittite Ciivilization. Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture. 297 p.

- Black J., Green A., 1992. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary. London: British Museum Press. 192 p.

- Cleopatra and The Queens of Egypt: Catalog / Text: C. Zeigler, J. Kоndo. Tokyo, 2015. 241 p.

- Kosma M., 2014. Lefkandi and the Era of Transition // Assyria to Iberia at the Dawn of the Classical Age / Eds.: J. Aruz, Y. Rakic., S. Graff. New York: The Metropolitan Museum of Art. Р. 33-37.

- Kossack G., 1987. Fremdlinge in Fars // Archäologische Mitteilungen aus Iran. Bd. 20. S. 107-127.

- Read J., 1994. Assyrian Sculpture. London: British Museum Press. 72 p.

- Yadin Y., 1975. Hazor. The rediscovery of great citadel of the Bible. New York: Random House. 280 p.