Изображения волка в декоре тагарских ножей и оружия

Автор: Моор Наталья Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена изображениям волка в декоре ножей и оружия тагарской культуры (всего известно 39 экз.). Навершия и рукояти ножей в виде головы волка, его изображения на кинжалах являются одной из характерных особенностей этой культуры. Выделена специфика исполнения образа согласно категориям предметов. Стилистически близкие параллели выявлены в искусстве саков и савроматов VI-IV вв. до н. э., а также на ножах и кинжалах из памятников этого же времени лесостепного Алтая. Судя по выявленной деградации мотива в декоре данных изделий, а также типу декорируемых предметов, такая традиция существовала в тагарской культуре довольно длительное время. В других культурах скифского облика этот мотив использовали для украшения ряда иных категорий вещей, за исключением Алтая, где были обнаружены аналогичные тагарским ножи и кинжалы, декорированные изображениями волка (Староалейка II, Фирсово XIV). В целом, это культурное явление относится к понятию, которое определяется как «скифский звериный стиль».

Хакасско-минусинская котловина, скифское время, тагарская культура, ножи, оружие, древнее искусство, звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/147219803

IDR: 147219803 | УДК: 903.08 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-106-116

Текст научной статьи Изображения волка в декоре тагарских ножей и оружия

Среди вещей скифского времени, декорированных в зверином стиле, небольшую группу составляют предметы, украшенные образом хищника, по ряду признаков относящегося к семейству канисовых. В культурах скифского облика Центральной Азии, Нижнего Поволжья, Южного Приуралья, Северного Причерноморья и Кавказа данный образ широко использовался для украшения различных изделий (псалий, уздечных подвесок, бляшек, предметов быта и др.). Но в декоре ножей и оружия изображения волка известны, в основном, по материалам тагарской культуры, что является одной из ее мало изученных особенностей. Поэтому данная работа посвящена именно этой теме 1. Задачи исследования: выявить варианты использования данного образа, установить возможные направления его формирования и развития, ввести в научный оборот ранее не опубликованные материалы.

Впервые образ волка в скифском искусстве выделил Г. И. Боровка, видевший в изображениях зверя в ананьинском круге культур основу для формирования образа кошачьего хищника у скифов [Вorovka, 1928. С. 43–50]. Появление изображений волчьего хищника в искусстве культур скифского облика исследователи связывали, как правило, с савроматами (см. [Ильинская, 1971. С. 84;

* Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 33.2597.2017/ПЧ).

Смирнов, 1964. С. 24; Членова 1967. С. 140; Богданов, 2006] и др.). Образ волка в декоре тагарского оружия считался заимствованием из искусства населения сопредельных с Южной Сибирью территорий. Н. Л. Членова отнесла такие изображения на рукоятях та-гарских ножей к выделенному ей «алтайскому стилю» и по аналогиям из могильников Пятимары I, Бережновка II и другим алтайским изображениям датировала их V в. до н. э., полагая, что тагарские племена восприняли изображения волчьего хищника через искусство Алтая от сако-савроматских племен [Членова, 1967. С. 135–144]. М. П. За-витухина отнесла группу тагарских ножей с подобным декором к VI–V вв. до н. э. [1983. С. 76].

В. Д. Кубаревым и Д. В. Черемисиным подробно описаны признаки изображения волков в скифо-сибирском зверином стиле, позволяющие отличать их от изображений кошачьих хищников [1987. С. 103–110].

В тагарской культуре такой декор известен на ножах (зафиксирован на 20 экз.), а также на кинжалах, чеканах, ворворках, бляшках, псалиях [Членова, 1967; Завитухина, 1983]. Но на ножах не обнаружены полнофигурные изображения волка. Исходя из имеющихся материалов можно выделить ряд групп изобразительных композиций на бронзовых ножах.

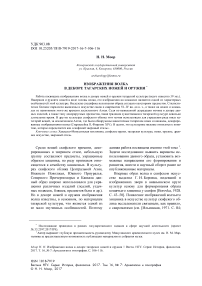

Первая из них – изображение головы волкообразного хищника в качестве навер-шия ножа, происходящего из могильника Хыстаглар (курган 1, ограда Б, могила 1) [Евразия…, 2005. Рис. 3.13] (рис. 1, 1 ). Изображение отличается от всех выделенных ниже групп. Морда хищника тупая, прямо-

Рис. 1 . Изображения волков в декоре тагарских ножей: 1 – могильник Хыстаглар (курган 1, ограда Б, м. 1) [Евразия…, 2005. Рис. 3.13]; 2 – Минусинский край (МКМ, инв. № 3936); 3 – Байкалово (МКМ, инв. № 3967); 4 – в 35 верстах от г. Красноярск, с. Терехино (по: [Завитухина, 1983. Кат. 208]); 5 – к северу от г. Минусинска (по: [Завитухина, 1983. Кат. 209]); 6 – Жеблахты (МКМ, инв. № 3965); 7 – правый берег р. Енисей на север от Минусинска [Радлов, 1888, Табл. III. 20]; 8 – у с. Новоселово [Богданов, 2006. Табл. CIX, 9 ]; 9 – Сибирь (по: [Завитухи-на, 1983. Кат. 205]); 10 – Минусинский край (МКМ, инв. № 3942); 11 – Марьясова (МКМ, инв. № 3987); 12 – Минусинский округ, р. Сыда [Завитухина, 1983. Кат. 207]; 13 – Городок (МКМ, инв. № 3988); 14 – Каптырево (МКМ, инв. № 3983); 15 – Минусинский округ, с. Игрыш (по: [Завитухина, 1983. Кат. 206]); 16 – Галактионово (МКМ, инв. № 3932); 17 – Беллык (МКМ, инв. № 3925); 18 – Галактионово (МКМ, инв. № 3966) ( 1 – 18 – бронза; без масштаба)

угольной формы. Примечательна передача мастером зигзагообразным вырезом зубастой пасти хищника. Глаз и ухо имеют округлую форму и не выступают за пределы рукояти. Нос небольшой круглый.

Вторая группа – изображения головы волка на кольчатых рукоятях, где наверши-ем является кольцо, примыкающее к открытой пасти хищника (7 экз.) (рис. 1, 2–8 ).

Первый вариант в составе группы – это высокохудожественные барельефные изображения голов хищника, полностью вписанные в рукояти ножей (3 экз.) (рис. 1, 2 – 4 ). Примечательно отсутствие выступающих деталей изображения (глаз, ухо и др.) за пределы рукояти. Форма головы удлиненная, пасть оскалена, реалистично выполнены зубы хищника. Оскал пасти усилен в ряде случаев складкой на морде, кончик носа приподнят, ухо удлиненное, острое, подтреугольной формы, прижато к голове. Глаза раскосые, вытянутой каплевидной или ромбовидной формы с небольшим выпуклым зрачком, в ряде случаев изображена слезная борозда (МКМ, инв. № 3936, 3967) [Завиту-хина, 1983. Кат. 208]. Все ножи данной группы полноразмерные.

Второй вариант – это относительно схематичные изображения головы волка (3 экз.) (рис. 1, 5 – 7 ), для которых характерна потеря ряда их важных видовых признаков. Зубы хищника выполнены только на одном изображении. Пасть широко открыта, ухо подтреугольной либо овальной формы короткое, заостренное либо отсутствует, глаз большой круглый (МКМ, инв. № 3965) [За-витухина, 1983. Кат. 209; Радлов, 1888. Табл. III. 20]. Один нож уменьшенных размеров. Особенностью данной группы изображений является кольцо-навершие, частично помещенное в пасть животного.

Третий вариант представляет обнаруженный у с. Новоселово экземпляр ножа с навершием в виде дуги, примыкающей к пасти волка [Bogdanov, 2007. Bild 6, 10 ] (рис. 1, 8 ), что является особенностью изображения. По ряду признаков оно соотносится со вторым выделенным нами вариантом: острые клыки замыкают переднюю часть пасти, ухо прижато к голове, за пределы рукояти выступают надбровная дуга и округлый нос хищника.

Третью группу составляет относительно большое количество находок, представленных ажурными изображениями головы вол- ка в качестве наверший ножей (10 экз.) (рис. 1, 9–18). Все изображения имеют сквозное отверстие в пасти, образованное за счет острых клыков, замыкающих ее переднюю часть. Характерны следующие особенности: широкий оскал, острые клыки, отсутствие проработки других зубов хищника, подчеркнуто округлая щека, выступающие за пределы навершия детали изображения (надбровье, глаза, уши). Варианты изображения глаз различны: круглой либо каплевидной формы; как правило, обозначен выпуклый зрачок; уши укороченные, округлые или заостренные подтреугольной формы. Нос выполнен в виде завитка, реже круглый, либо выделен валиком (МКМ, инв. № 3925, 3932, 3942, 3966, 3983, 3987, 3988) [Завиту-хина, 1983. Кат. 205, 206, 207]. Отмечено большое разнообразие используемых мастерами стилистических приемов. Практически не представляется возможным выявить последовательность развития образа внутри выделенного варианта, так как вариативность самих изображений могла отражать индивидуальные особенности творчества мастера.

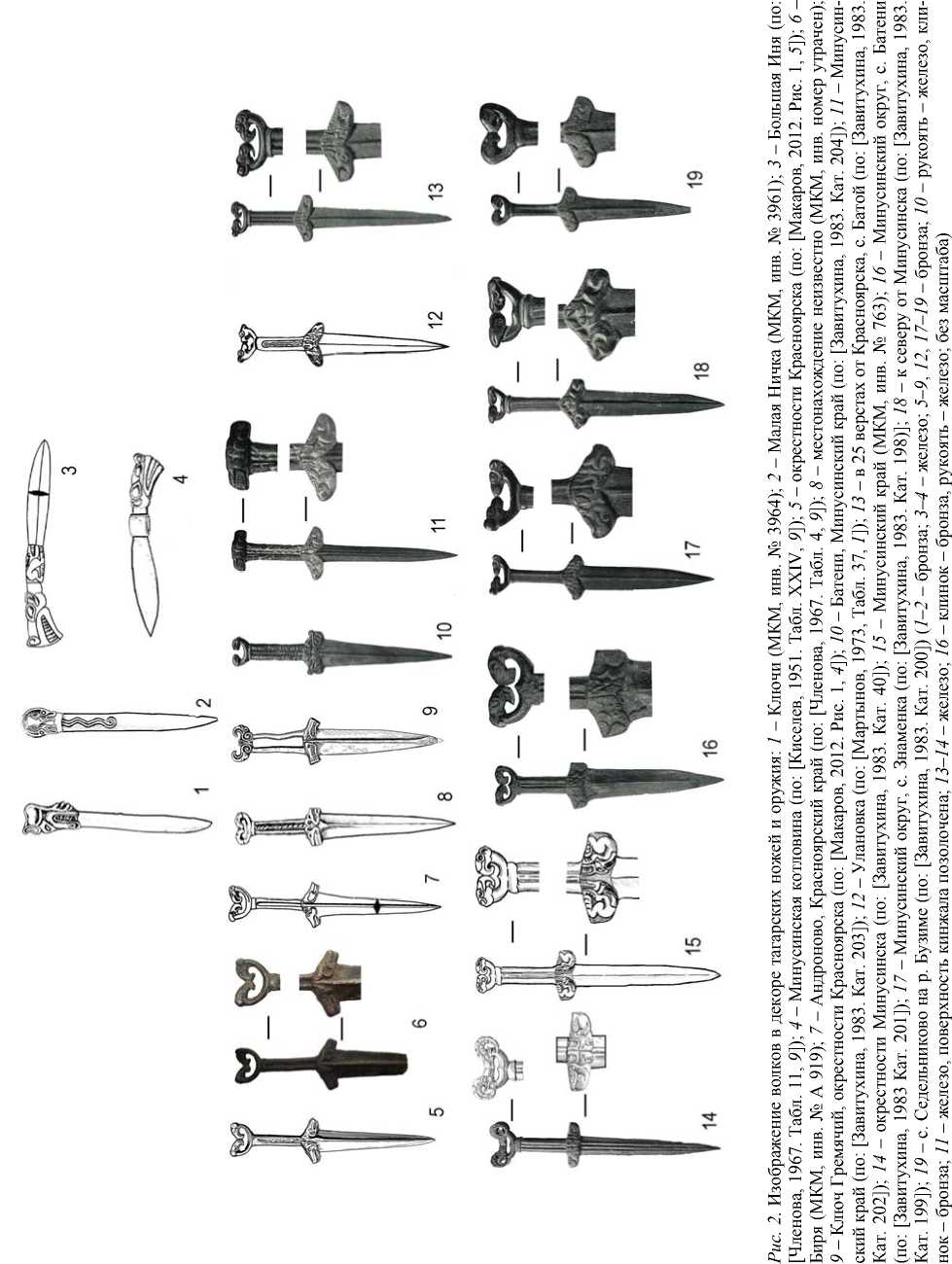

Четвертая группа – изображение протомы (голова и передняя лапа) волка в качестве на-вершия. Голова обращена в противоположную от навершия ножа сторону (рис. 2, 1 ). Изображение барельефное, реалистичное. В качестве одной из особенностей отметим ухо хищника, напоминающее знак копыта, часто использовавшегося в декоре тагарских ножей между лезвием и рукоятью (МКМ, инв. № 3964).

Пятая группа – изображения головы волка в качестве наверший, соединенных общей шеей (рис. 2, 2 ). Глаз большой круглый с маленьким выпуклым зрачком, пасть открыта, но зубы мастером не изображены. Примечательно исполнение уха: ромбовидной формы, закручено в завиток (МКМ, инв. № 3961).

Кроме бронзовых ножей известны два железных тагарских проушных чекана, обушки которых украшены изображениями головы волка [Членова, 1967. Табл. 11, 19; Киселев, 1951. Табл. XXIV, 9] (рис. 2, 3, 4). Хищники имеют большой глаз каплевидной формы, короткое полукруглое ухо, удлиненную трапециевидную пасть. Изображения отличаются друг от друга особенностями исполнения носа и зубов. На поверхности втулки чекана из с. Большая Иня нанесено допол- нительное изображение припавшего к земле хищника (волка ?) [Членова, 1967. Табл. 11, 19].

В декоре оружия тагарской культуры – кинжалов, использовались как полнофигурные, так и редуцированные изображения волка (18 экз.) (рис. 2, 5–19 ) . Примечательно устойчивое сочетание данного образа с головами грифонов на навершиях кинжалов.

Первая группа композиций – зеркальные изображения голов волков (7 экз.).

Первый вариант в составе группы – это четыре бронзовых кинжала, декорированных практически идентичными изображениями волчьих голов (см. МКМ, инв. № А 919; [Макаров, 2012. Рис. 1, 5 ; Членова, 1967. Табл. 4, 9 ]). На бабочковидных перекрестиях кинжалов головы хищников отображены зеркально и не соприкасаются друг с другом. Удлиненная тупая пасть открыта в оскале, клыки, как правило, переданы рельефно вертикальными линиями. Нос не показан, глаз округлый, уши острые, не прижаты к голове. Навершия кинжалов декорированы головами грифонов (рис. 2, 5 – 7 ). Более схематичное изображение подобных волчьих голов с округлой мордой и укороченной пастью выполнено на бронзовом кинжале, место нахождения которого не определено (рис. 2, 8 ).

Второй вариант – схематичное зеркальное изображение головы волка на перекрестии бронзового кинжала с прорезной рукоятью из с. Ключ Гремячий [Макаров, 2012. Рис. 1, 4 ]. Пасть гипертрофированно удлиненная, тупая, округлые зубы занимают всю длину пасти, ухо не показано, глаз округлый с выделенным зрачком. Изделие выполнено крайне грубо, головы несколько отличаются друг от друга (рис. 2, 9 ).

Третий вариант представлен другой разновидностью зеркальной передачи вида волчьей головы: это изображения на перекрестии кинжала из с. Батени [Завитухина, 1983. Кат. 204]. Массивные головы соприкасаются затылками. Морды более округлые и короткие по сравнению с предыдущими типами, нос вздернутый, в виде завитка, пасть широко оскалена, глаз круглый, ухо короткое округлой формы (рис. 2, 10 ).

Четвертый вариант – зеркальные изображения голов волков на валиковом навершии кинжала. Морды хищника прямоугольные, головы массивные, пасти оскалены, зубы показаны вертикальными перемычками, уши короткие острые, соприкасаются между собой [Завитухина, 1983. Кат. 203] (рис. 2, 11).

Вторая группа композиций – это уникальные зеркальные изображения волчьих голов на рукояти бронзового кинжала из дер. Малая Коя [Богданов, 2006. Табл. XC, 6 ] (1 экз.). Навершие кинжала венчают грифоны, перекрестие оформлено фигурками стоящих кабанов, а рукоять украшена протомами хищника. Головы размещены зеркально относительно друг друга и направлены мордами вниз. Глаза каплевидной формы с выпуклым зрачком, ухо короткое округлое.

Третья группа – полнофигурные изображения волков в позе «припавшего к земле хищника», украшавшие перекрестия бронзовых, биметаллических и железных тагар-ских кинжалов (11 экз.). Один из кинжалов обнаружен на территории Кемеровской области [Мартынов, 1973. Рис. 37, 1 ]. Изображения в какой-то степени однотипны, отличия заключаются в иконографических особенностях отдельных черт образа.

Первый вариант в составе группы – реалистичные изображения волка (рис. 2, 11 – 15 ). Для них характерны удлиненная оскаленная пасть с зубами в виде вертикальных перемычек, выгнутая горбом спина, глаза каплевидной и миндалевидной форм, длинное заостренное ухо, прижатое к спине, острые когти на лапах, подчеркнуто округлое бедро хищника. Передняя лапа касается морды и упирается в заднюю [Завитухина, 1983. Кат. 40; 201; 202; 203] (МКМ, инв. № 763). Все кинжалы изготовлены из железа или биметаллические.

Второй вариант – схематичные изображения волков [Завитухина, 1983. Кат. 198, 199, 200; Клеменц, 1886. Табл. XIV, 2; Мартынов, 1973. Рис. 37, 1 ] (рис. 2, 16 – 19 ; МКМ, инв. № 6788). Все кинжалы бронзовые. Несомненна иконографическая связь этих изображений с предыдущей группой, однако есть и особенности: спина хищника менее изогнута, не изображены острые зубы и когти, увеличено расстояние между передними и задними лапами. Глаз большой круглый либо отсутствует. На перекрестии кинжала из с. Седельниково на р. Бузиме намечен только общий контур образа [Завитухина, 1983. Кат. 200].

Изображение головы волкообразного хищника в качестве навершия ножа из ран-нетагарского кургана могильника Хыстаг- лар, по данным радиоуглеродного анализа являющегося одним из самых ранних среди раннетагарских комплексов, – также наиболее раннее изображение волка в декоре вещей тагарской культуры. Оно ощутимо отличается от остальных [Евразия…, 2005. С. 109].

Изображений волка с примыкающим к пасти кольцом в других культурах скифского облика, кроме тагарской, нам не известно (за исключением ножа с признаками схематизации, обнаруженного на Барнаульской заимке на Алтае) (МКМ, инв. № 3971). Изображение головы хищника, практически идентичное тагарским, но без кольца, примыкающего к пасти, происходит из погребения 296 могильника Фирсово XIV (Алтай), датированного Я. В. Фроловым и А. Б. Шамшиным VI–V вв. до н. э. [1999. С. 219–226. Рис. 1].

Стилистически группа реалистичных изображений волчьих голов с кольцом, примыкающим к пасти, в декоре рукояти тагар-ских ножей демонстрирует сходство с многочисленными изображениями волка на костяных и роговых изделиях из Западного Казахстана, Южного Приуралья, Алтая VI– V вв. до н. э. В первую очередь это украшения конской сбруи из погребения 3 кургана 4, могильника II, а также из курганов 6 и 8 Пятимары I; могильника Бесоба IV; погребения 2 кургана 1 могильника Сынтас I и др. Памятники Пятимары I и Сынтас I датированы в пределах VI – первой половины V в. до н. э., Бесоба – концом VI – V в. до н. э. [Смирнов, 1964. С. 50, 52; Кадырбаев, Курманкулов, 1976; 1977. С. 103; Смирнов, Петренко, 1963]. По материалам из кургана 26 могильника Кок-Су I известен роговой псалий с изображениями головы хищника, подобный предметам из выделенной нами группы. С. С. Сорокин полагал, что время функционирования могильника Кок-Су I – V–IV вв. до н. э. [1967. С. 157]. Позже он уточнил его хронологию, датировав концом VI – началом IV в. до н. э. [1974. С. 9–91]. Деградация мотива, а также уменьшенные размеры тагарских ножей могут свидетельствовать в пользу долговременного существования у населения этой культуры традиции украшать ножи изображением головы хищника [Завитухина, 1983. Кат. 209; Радлов, 1888. Табл. II, 20] (МКМ, инв. № 3965). Такому выводу не противоречит и тип ножей, известный в тагарской культуре по материалам подгорновских, но в большей степени сарагашенских памятников.

Ажурные изображения волчьих голов в декоре наверший тагарских ножей также находят стилистические параллели с изображениями волков и кошачьих хищников на бронзовых, костяных и роговых изделиях из Поволжья, Казахстана, Южного Приуралья, Алтая VI–IV вв. до н. э. Это вещи из разрушенного погребения у с. Новопривольное (Поволжье) [Максимов, 1976. Рис. 2, 1 ], клада в могильном холме у с. Хошеутов [Богданов, 2006. Табл. CXVI, 2 ]), кургана близ реки Катунь [Руденко, 1953. Табл. I.XXX], кургана 3 могильника Абрамово IV [Богданов, 2006. Табл. LXXXIII], случайная находка у оз. Иссык-Куль [Там же. Табл. XXIV], из раскопок кургана 18 некрополя Кырык-Оба II [Гуцалов, 2005. Рис. 1, 2 ] и др.

С изображением протомы волка на бронзовом ноже из с. Ключи (МКМ, инв. № 3964) прямых аналогий нет. Но подобная трактовка уха хищника в скифское время известна в декоре вещей из Зивийе, Келермеса, Старшой могилы, Кармир-Блура, Дарьевки и др. [Кисель, 1994. С. 112].

Изображения волка в декоре железных чеканов из Минусинской котловины отдаленно напоминают ананьинские секиры. А. В. Збруева связывала происхождение ана-ньинских бронз с Сибирью [1952. С. 102, 178, 179]. Н. Л. Членова считала эти вещи импортом [1967. С. 140].

Кинжалы, декорированные изображениями волка, неоднократно попадали в поле зрения исследователей. Н. Л. Членова бронзовые тагарские кинжалы с головами волков на перекрестии датировала VI–V вв. до н. э. по аналогиям из могильников Пятимары и Бережновка и связала их появление с влиянием со стороны населения Казахстана, Алтая [Членова, 1967. С. 20]. Действительно, головы волков на перекрестиях тагарских кинжалов стилистически имеют сходство с подобными изображениями в декоре тагар-ских ножей и демонстрируют связь с искусством этих территорий в VI–V вв. до н. э. Поздним проявлением традиции делать зеркальные изображения голов волка можно считать перекрестие тагарского кинжала с прорезной рукоятью из с. Ключ Гремячий: его навершие венчают головы грифонов, необычно размещенные клювами вверх. Кинжалы с подобной рукоятью, но другой формой навершия известны на территории распространения тагарской культуры – Минусинская котловина, Красноярский край [Привалихин, Фокин, 2003. С. 14]. Прорезная рукоять характерна для поздних тагар-ских кинжалов с кольцевидным и дисковидным навершием [Дэвлет, 1968. С. 34–37].

В научной литературе закрепилось представление об уникальности кинжалов с полнофигурными изображениями волков на перекрестиях как известных исключительно по материалам тагарской культуры [Кулем-зин, 1973. С. 56; Богданов, 2006. С. 91]. Н. Л. Членова считала такие кинжалы импортными либо изготовленными по импортным образцам, а их появление в Минусинской котловине объясняла как результат взаимодействия тагарской культуры с культурами Казахстана, Алтая и Тувы в V–IV вв. до н. э. [Членова, 1967. С. 20]. А. М. Кулем-зин в качестве наиболее вероятной даты таких кинжалов с зооморфным декором указывал время с рубежа VI–V до середины III в. до н. э., а Е. С. Богданов – V в. до н. э. [Кулемзин, 1973. С. 56; Богданов, 2006. С. 91]. Обозначив параллели в оформлении тагарских кинжалов с сарматским искусством, Е. С. Богданов отметил отсутствие прямых аналогий с такими предметами и предположил, что они являются продуктом творчества местных мастеров [2006. С. 91].

Действительно, прямых аналогий с такими предметами практически нет. Исключение составляют два кинжала, происходящие с территории Алтая. Один из них обнаружен в могиле 56 некрополя Староалейка II. По серии предметов оружия, портупейных наборов, деталей пояса памятник датирован V–IV вв. до н. э. [Кирюшин, Кунгуров, 1996. С. 115–134. Рис. 15, 3 ]. Еще один такой же железный кинжал обнаружен у с. Кочки Алтайского края [Соловьев, 2003. Рис. 43, б ]. Наиболее вероятное время появления кинжалов с полнофигурными изображениями волков на перекрестиях в Минусинской котловине – V–IV вв. до н. э. К этому же времени, вероятно, относится и появление тагарских кинжалов, украшенных изображениями головы волка.

Таким образом, мотив головы волкообразного хищника в декоре ножей известен с раннего этапа тагарской культуры. Именно в тагарской культуре этот мотив получил дальнейшее развитие в украшении ножей и оружия. Ранний тип изображения головы волкообразного хищника (могильник Хыс- таглар) отличается от более поздних «классических» тагарских изображений волков, которые демонстрируют близкие стилистические параллели с искусством саков и сав-роматов, населения Алтая VI–IV вв. до н. э. и, вероятно, хронологически синхронны с ними. Указанные территории являются возможными источниками появления в тагар-ской мелкой пластике новых стилистических особенностей изображения волка. Деградация мотива, выявленная в декоре некоторых тагарских ножей и кинжалов, а также типы предметов могут свидетельствовать в пользу долговременного существования традиции украшать их изображениями волков.

Список литературы Изображения волка в декоре тагарских ножей и оружия

- Богданов Е. С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. 240 с.

- Гуцалов С. Ю. Волчье племя (в семантике древних кочевников Южного Урала) // Древности Евразии. От ранней бронзы до раннего Средневековья. М.: Изд-во ИА РАН, 2005. С. 438-447.

- Дэвлет М. А. Из истории освоения металлургии железа на Среднем Енисее // СА. 1968. № 1. С. 28-39. Евразия в скифскую эпоху. Радиоуглеродная и археологическая хронология. СПб.: Теза, 2005. 290 с.

- Завитухина М. П. Древнее искусство на Енисее. Скифское время. Л.: Искусство, 1983. 192 с.

- Збруева А. В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // МИА. № 30. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 326 с.

- Ильинская В. А. Образ кошачьего хищника в раннескифском искусстве // СА. 1971. № 2. С. 64-85.

- Кадырбаев М. К., Курманкулов Ж. К. Захоронение воинов савроматского времени на левобережье р. Илек // Прошлое Казахстана по археологическим источникам Казахской ССР. Алма-Ата: Наука, 1976. С. 137-156.

- Кадырбаев М. К., Курманкулов Ж. К. Материалы раскопок могильника Бесоба // Археологические исследования в Отраре. Алма-Ата: Наука, 1977. С. 103-115.

- Кирюшин Ю. Ф., Кунгуров А. Л. Могильник раннего железного века Староалейка II // Погребальный обряд древних племен Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1996. С. 115-

- Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 643 с.

- Кисель В. А. Несколько замечаний об образе кошачьего хищника в раннем скифском искусстве // Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. Археологические изыскания. Вып. 18. СПб., 1994. С. 111-118.

- Клеменц Д. А. Древности Минусинского музея. Памятники металлической эпохи. Атлас. Томск: Тип. Сибирской газеты, 1886. 185 с.

- Кубарев В. Д., Черемисин Д. В. Волк в искусстве и верованиях кочевников Центральной Азии // Традиционные верования и быт народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1987. С. 98-117.

- Кулемзин А. М. История вооружения и военного дела племен тагарской культуры IV-II вв. до н. э.: Дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1973. 220 с.

- Макаров Н. П. Художественная бронза раннего железного века в фондах Красноярского краевого краеведческого музея // Археология Южной Сибири. Кемерово, 2012. С. 68-76.

- Максимов Е. К. Новые находки савроматского звериного стиля в Поволжье // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.: Наука, 1976. С. 210-219.

- Мартынов А. И. Памятники и отдельные находки предметов скифо-сибирского времени в Томско-Енисейском лесостепном районе // ИЛАИ. Кемерово, 1973. Вып. 6. С. 4-90.

- Привалихин В. И., Фокин С. М. Новые материалы по раннему железному веку Северного Приангарья и Среднего Енисея // История и культура Приенисейской Сибири. Сб. научных трудов. Красноярск: КГПУ, 2003. С. 14-20.

- Радлов В. Сибирские древности. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1888. Т. 1, вып. 1. 102 с.

- Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 404 с.

- Смирнов К. Ф. Савроматы. Ранняя история и культура савроматов. М.: Наука, 1964. 380 с.

- Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья // САИ. М.: АН СССР, 1963. Вып Д1-9. 38 с.

- Соловьев А. И. Большереченская культура // История Сибири. 2003. URL: http: history.novosibdom.ru/node/41 (дата обращения 22.01.2017).

- Сорокин С. С. Исследование могильника Кок-Су на Алтае // АО 1966 г. М.: Наука, 1967. С. 156-158.

- Сорокин С. С. Цепочка курганов времени ранних кочевников на правом берегу Кок Су (Южный Алтай) // Археологический сборник. Л.: Аврора, 1974. № 16. С. 62-69.

- Фролов Я. В., Шамшин А. Б. Могильники раннего железного века Фирсовского археологического микрорайона (Фирсово III, XI, XIV) // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1999. С. 219-226.

- Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племён тагарской культуры. М.: Наука, 1967. 300 с.

- Bogdanov E. Zur Kunst des Skytchisch-Sibirischen Kulturkreises // Eurasia Antique. Zeitschrift fur Archäologie Eurasien. Mainz am Rhein, 2007. Bd. 13. S. 200-214.

- Borovka G. Scythian Art. London: Ernest Benn, 1928. 185 p.