Изометрия как предиктор результата остеосинтеза при переломах задних отделов вертлужной впадины

Автор: Галкин А.Г., Шавырин Д.А., Волошин В.П., Ошкуков С.А., Глазков А.А., Устинов А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.30, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Более 80 % случаев травматического повреждения вертлужной впадины приходится на повреждения ее задних отделов или повреждения, ассоциированные с их разрушением. Большинство неудовлетворительных исходов оперативного лечения пациентов с переломами вертлужной впадины проявляют себя в первые 24 месяца. Главным предиктором хороших результатов хирурги считают точную анатомичную репозицию отломков. В то же время ряд исследователей показал хорошие результаты оперативного лечения, в том числе, и при несовершенной репозиции. Неудовлетворительные результаты встречаются и у пациентов с отсутствием факторов риска и идеальной репозицией. Таким образом, несовершенная репозиция не всегда приводит к неудовлетворительным результатам, а причины положительных результатов не обсуждались.Цель работы - оценить влияние сохранения изометрии в тазобедренном суставе при оперативном доступе на исход реконструктивных операций при лечении травматического разрушения задних отделов вертлужной впадины.Материалы и методы. В период с 2005 по 2021 гг. хирургами ОТО МОНИКИ выполнено 120 реконструктивных операций 120 пострадавшим с переломами задних структур вертлужной впадины. Из них 84 пациента соблюдали рекомендованный режим контроля, заполняли опросник Харриса и выполняли рентгенограммы в оговоренные сроки. Из этих 84 пациентов были сформированы две группы по 42 пострадавших, отличающиеся способом обработки наружных ротаторов.Результаты. В течение двух лет наблюдения после реконструктивных операций на вертлужной впадине выявлены клинические показания к эндопротезированию или проведено эндопротезирование тазобедренного сустава у 5 пациентов в первой группе и у 25 пациентов во второй (11,9 и 59,5 % соответственно).Обсуждение. Основным условием хороших результатов реконструктивных операций при переломах заднего отдела вертлужной впадины считается точная репозиция отломков. Сохранение изометрии в суставе, а именно, отсечение и реинсерция наружных ротаторов с сохранением мест прикрепления и длины мышц, могут значительно влиять на исход реконструктивных операций при лечении травматических повреждений задних отделов вертлужной впадины за счет сохранения изометрии тазобедренного сустава. Вероятно, сохранение векторов сил, центрирующих головку бедренной кости в вертлужной впадине, вызывает рост оссификатов, формирующих вторичную конгруэнтность.Заключение. Сохранение изометрии в тазобедренном суставе при оперативном лечении переломов задних отделов вертлужной впадины за счет изменения способа обработки наружных ротаторов позволяет получить значительно лучшие клинические исходы.

Перелом вертлужной впадины, остеосинтез, эндопротезирование, доступ кохера - лангенбека, модификация

Короткий адрес: https://sciup.org/142240805

IDR: 142240805 | УДК: 616.718.16-001.5-089.227.84:616.728.2-008.1 | DOI: 10.18019/1028-4427-2024-30-1-18-27

Текст научной статьи Изометрия как предиктор результата остеосинтеза при переломах задних отделов вертлужной впадины

Результаты лечения переломов вертлужной впадины до сих пор вызывают неудовлетворенность.

Более 80 % случаев травматического повреждения вертлужной впадины приходится на повреждения ее задних отделов или повреждения, ассоциированные с их разрушением [1, 2]. Самыми частыми причинами неудачных исходов являются развитие посттравматического коксартроза и аваскулярного некроза головки бедренной кости (АНГБК) [1, 2].

Большинство неудовлетворительных исходов оперативного лечения переломов вертлужной впадины проявляют себя в первые 24 месяца. Так, от общего количества исходов в АНГБК более чем 72 % случаев диагностируется в первые два года [3]. Из общего числа пациентов с развившимся в послеоперационном периоде коксартрозом у 87 % он диагностирован в первые 24 месяца [3]. Остеоартроз 3 и 4 стадии, по данным мета-анализа, развивается у более 19 % прооперированных пациентов [1]. По данным литературных источников, из общего количества конверсий в эндопротезирование 79 % происходило в течение первых двух лет [4]. Таким образом, анализ неудовлетворительных результатов в первые два года послеоперационного периода является объективным способом оценки результатов оперативного лечения.

Риск перехода к эндопротезированию после перелома вертлужной впадины в зависимости от типа перелома составляет 27 % для поперечных переломов с переломом задней стенки, 23 % для Т-образных переломов, 15 % для переломов задней колонны и задней стенки и 12 % для изолированных переломов задней стенки [4, 5, 6].

Большинство исследователей включает в оценку результаты пациентов, которые были прооперированы в первые 10-14 дней после травмы [1, 5, 6, 7], так как с увеличением давности травмы результаты, как правило, ухудшаются [2]. Отмечен рост неудовлетворительных исходов при увеличении возраста пациентов [8]. Возраст старше 46 лет приводит к конверсии в эндопротезирование в 25,7 % случаев, при этом всем пациентам из этого исследования оперативное лечение было выполнено в течение первых двух недель после травмы [8]. Многие авторы отмечают, что многооскольчатый характер перелома чаще приводит к неудовлетворительным результатам [5, 7]. Таким образом, при анализе результатов оперативного лечения переломов вертлужной впадины, можно выделить три основных фактора риска: давность травмы более трех недель, многооскольчатый характер перелома и возраст пациента свыше 45 лет.

При наличии факторов риска количество неудач реконструктивных операций может превышать 50 % [9]. В то время как при их отсутствии и возможности точной репозиции негативные исходы составляют примерно 20 % [10]. Главным предиктором хороших результатов хирурги считают точную анатомичную репозицию отломков [11, 12]. В таких случаях переход в коксартроз составил 13,2 % [1]. Однако, если репозиция была неудовлетворительной, вероятность возникновения коксартроза составляла 43,5 % [1]. E. Letournel, проанализировав данные 1000 прооперированных больных с переломами вертлужной впадины, выявил посттравматический артроз менее чем в 5 % случаев, когда была достигнута анатомическая репозиция, и более чем в 60 % случаев – при несовершенной репозиции [2, 13, 14]. При этом анализ результатов лечения 350 пострадавших показал хорошие исходы раннего оперативного лечения у 83 % пациентов. Таким образом, было показано, что оперативное вмешательство в ранние сроки после травмы значительно улучшает результаты лечения при условии хорошей репозиции и надежной фиксации костных фрагментов [1, 2]. В то же время ряд исследователей показал хорошие результаты оперативного лечения, в том числе и при несовершенной репозиции [1, 8, 15]. Напротив, неудовлетворительные результаты нередко встречаются у пациентов с отсутствием факторов риска и идеальной репозицией [15]. Таким образом, несовершенная репозиция не всегда приводит к неудовлетворительным результатам, а причины положительных результатов не обсуждались.

Наиболее частым доступом при оперативном лечении повреждений задних отделов вертлужной впадины является доступ Кохера – Лангенбека [1], который также используется при эндопротезировании тазобедренного сустава [16].

Нами проведен анализ данных из литературных источников об использовании доступа Кохера – Лан-генбека как при переломах задних отделов вертлужной впадины, так и при эндопротезировании тазобедренного сустава с целью обнаружения возможных общих причин неудачных исходов.

Основным недостатком доступа Кохера – Лангенбека при эндопротезировании тазобедренного сустава является повышенный риск заднего вывиха эндопротеза [17, 18]. Это связано с тем, что стандартный доступ Кохера – Лангенбека предусматривает пересечение наружных ротаторов (грушевидной и трехглавой мышц) в месте перехода в сухожильную часть, с последующей их реинсерцией конец в конец [19, 20]. Существуют исследования, которые показывают низкий потенциал стабильности такого способа реинсерции. Несостоятельность ротаторов при таком способе реинсерции, по данным исследователей, превышала 70 % [20, 21, 22]. Это послужило поводом для поиска и использования других способов рефиксации наружных ротаторов при эндопротезировании.

Учитывая литературные данные, указывающие на снижение риска вывиха эндопротеза при изменении способа обработки наружных ротаторов при доступе К-Л [16, 17, 18, 23], нами сделано предположение, что причины повышенного риска вывиха эндопротеза при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава задним доступом и плохие результаты реконструктивных операций при переломах задних структур вертлужной впадины могут быть идентичными. То есть, несостоятельность швов коротких ротаторов и/или изменение места их реинсерции может приводить к нарушению центрации головки бедренной кости в вертлужной впадине, создавая, таким образом, зоны перегрузки суставных поверхностей вертлужной впадины и головки бедренной кости. Это, в свою очередь, может являться стартовым механизмом для быстрой дегенерации хряща или причиной нарушения кровоснабжения костной ткани в зоне перегрузки.

Способ обработки наружных ротаторов при доступе Кохера – Лангенбека при последующем развитии несостоятельности швов ротаторов может быть причиной негативных результатов в связи изменением изометрии в тазобедренном суставе.

Цель работы – оценить влияние сохранения изометрии в тазобедренном суставе при оперативном доступе на исход реконструктивных операций при лечении травматического разрушения задних отделов вертлужной впадины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2005 по 2021 г. хирургами ОТО МОНИКИ было выполнено 120 реконструктивных операций при переломах задних структур вертлужной впадины. Из них 84 пациента соблюдали рекомендованный режим контроля, заполняли опросник Харриса и выполняли рентгенограммы в назначенные сроки. Критериями включения в исследование были следующие показатели: возраст от 18 до 80 лет, рентгенологическое подтверждение повреждения задних отделов вертлужной впадины, возможность оценить клинические и рентгенологические результаты согласно графику осмотра (через 3 месяца, один год и два года). Критерии исключения: отсутствие или нежелание пациента участвовать в исследовании, невозможность выполнить предписанные клинические и рентгенологические обследования.

В предоперационном периоде пострадавшим выполняли рентгенограммы таза в прямой проекции, поврежденный тазобедренный сустав исследовали в косых запирательной и подвздошной проекциях. Обязательным условием было РКТ-исследование для оценки характера перелома и степени разрушения костной ткани.

В послеоперационном периоде оценивали рентгенограммы в прямой проекции через три месяца, через год и через два года после оперативного лечения. Через год и через два года после операции каждый пациент заполнял опросник Харриса как при хорошем исходе, так и при условии, что больному выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава. Срок заполнения опросника после выполнения эндопротезирования мог превышать 2 года, что связано с необходимостью реабилитации после операции.

Был выполнен ретроспективный анализ результатов реконструктивных операций на задних отделах вертлужной впадины при их травматическом разрушении в первые два года после операции.

Статистический анализ выполнен в программе RStudio 2022.07.2 (RStudioPBC). Так как распределение большинства количественных переменных отличалось от нормального, в ходе анализа были использованы непараметрические методы. Для описания количественных переменных рассчитывали медианы и квартили (Me [LQ; UQ]), для описания качественных – абсолютные (n) и относительные (%) частоты. Сравнение количественных переменных в независимых выборках проводили с помощью критерия Манна – Уитни, количественные переменные сравнивали с помощью критерия Хи-квадрат или точного критерия Фишера. Двухфакторный анализ влияния типа доступа (группы) и давности травмы на вероятность эндопротезирования проводили с помощью построения модели логистической регрессии. Уровень ошибки первого рода ( α ) был принят равным 0,05. Нулевые гипотезы отвергали при p < 0,05.

Группы формировали по принципу доступа к вертлужной впадине.

Группа 1 – пациенты, которым выполняли модифицированный доступ Кохера – Лангенбека с отсечением ротаторов от места прикрепления к большому вертелу и реинсерции их к материнскому ложу посредством предварительно сформированных каналов в большом вертеле в области их первоначального крепления, – 42 пациента.

Группа 2 – пациенты, которым выполнялся доступ Кохера – Лангенбека со стандартной реинсерцией наружных ротаторов конец в конец, всего 42 пациента.

В обеих группах большинство пострадавших были моложе 45 лет. По гендерному составу группы получились абсолютно идентичными. Пациентов с многооскольчатым характером перелома в первой группе было 20, во второй группе – 22 (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика пациентов, включённых в исследование

При делении по паттернам повреждений обе группы были схожи.

Основное различие в группах было по давности травмы (табл. 1). Разница в количестве пациентов в этих группах связана с тем, что во второй группе операцию большинству пострадавших в количестве 35 выполняли в условиях МОНИКИ, и задержка была связана с переводом пациента из ЛПУ Московской области. В первой группе операция выполнялась 32 пострадавшим в условиях ЛПУ Московской области с выездом специалиста МОНИКИ.

В обеих группах не отмечено гнойных осложнений, за исключением 3-х случаев поверхностного воспаления, которое было быстро купировано.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение двух лет наблюдения после реконструктивных операций на задних отделах вертлужной впадины эндопротезирование тазобедренного сустава по клиническим показаниям выполнено у 5 пациентов в группе 1 и у 25 пациентов в группе 2, что составило 11,9 и 59,5 % соответственно. Однако в группах был выраженный дисбаланс по давности травмы, что потребовало дополнительного анализа результатов.

Таблица 2

Функциональные результаты реконструктивных операций у пациентов групп 1 и 2

В таблице 2 показаны явная отрицательная динамика результатов реконструктивных операций в течение первого года в группе 2 и выравнивание результатов в обеих группах после выполнения эндопротезирования тазобедренного сустава при отрицательных исходах реконструктивных операций. Следует отметить значительную разницу конверсии в эндопротезирование в разных группах: 11,9 % в группе 1 и 59,5 % – в группе 2 (рис. 1).

Анализ динамики функциональных результатов лечения пациентов, нуждающихся в ТЭП, и пациентов, удовлетворенных результатами реконструктивных операций, приведен в таблицах 3, 4 и на рисунке 2.

Таблица 3

Функциональные результаты реконструктивных операций у пациентов, нуждающихся в ТЭП

Таблица 4

Функциональные результаты при отсутствии конверсии в ТЭП

|

Параметр |

Группа 1 ( n = 37) |

Группа 2 ( n = 17) |

Значение p а |

|

Me [ LQ ; UQ ], min-max |

|||

|

Шкала Harris, 1 год |

84 [81; 88], 68-91 |

86 [84; 89], 78-91 |

0,176 |

|

Шкала Harris, 2 года |

87 [85; 91], 81-4 |

90 [88; 91], 76-93 |

0,127 |

|

Динамика шкалы Harris 2-1 год |

3 [2; 5], -3-17 |

4 [1; 5], -5-8 |

0,829 |

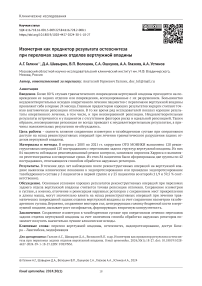

При анализе характеристик групп, включенных в исследование, были выявлены статистически значимые различия по давности травмы у пациентов обеих групп (табл. 5). Так как это теоретически могло оказать влияние на частоту конверсий в эндопротезирование, было решено провести двухфакторный анализ с построением модели логистической регрессии. После включения фактора давности травмы вид доступа сохранил значимое влияние на вероятность эндопротезирования, таким образом, можно считать, что вид доступа является независимым от давности травмы предиктором.

Конверсия в эндопротезирование при стандартном доступе Кохера – Лангенбека произошла у 20 пациентов из 29 с давностью травмы свыше трех недель, что составило 69 %. При модифицированном доступе – у 2 из 12, что соответствует 16,7 %.

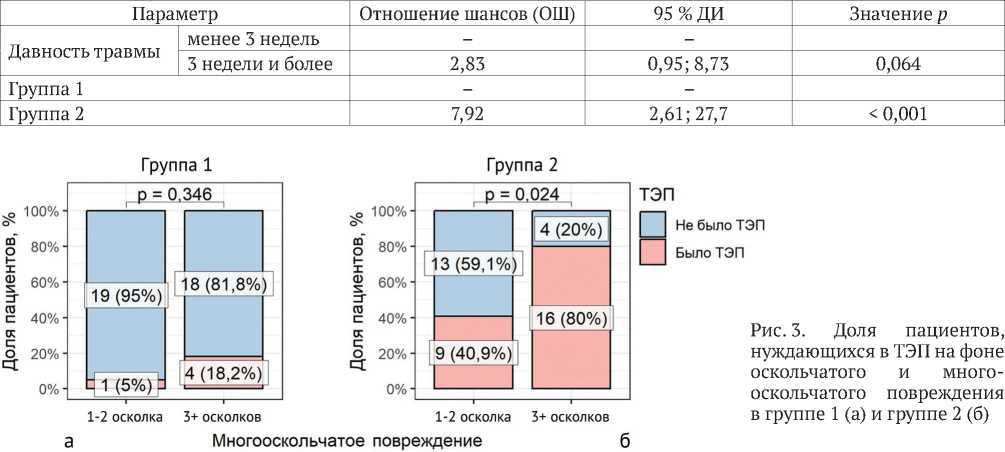

В группе 1 пострадавших с многооскольчатым переломом артропластика выполнена в 18,2 % случаев, в группе 2 – в 90 % (рис. 3).

Большинству пациентов группы 2 старше 45 лет (12 из 14, что составило 85,7 %) потребовалось эндопротезирование тазобедренного сустава, в группе 1 такая необходимость была у 18,75 %.

Таблица 5

Результаты двухфакторного анализа влияния давности травмы и группы на частоту ТЭП у пациентов

Необходимо отметить, что пациенты второй группы старше 45 лет в подавляющем количестве случаев имели многооскольчатый перелом. Важно, что давность травмы у пациентов в группе 2 в большинстве случаев превышала 3 недели.

Результаты реконструктивных операций в зависимости от паттерна повреждений в первой и второй группах значительно отличались. Наибольшее количество неудовлетворительных исходов в группе 1 пришлось на повреждение задней стенки – у 4 из 19, один случай из восьми при повреждении задней стенки и задней колонны (табл. 6). В группе 2 наибольшее количество неудач было отмечено у пациентов с повреждением задней стенки – 13 из 18 и в сочетании повреждения задней стенки и задней колонны, при повреждении задней колонны у 2 из 8, у 5 из 8 при повреждении обеих колонн и задней стенки (табл. 6).

Таблица 6

Конверсия в ТЭП в зависимости от паттерна повреждения

|

Тип повреждения |

Количество операций |

|||

|

Группа 1, конверсия в ТЭП |

Группа 2, конверсия в ТЭП |

|||

|

всего ( n ) |

неудовл. исход ( n ) |

всего ( n ) |

неудовл. исход ( n ) |

|

|

Задняя стенка |

19 |

4 |

18 |

13 |

|

Задняя колонна |

1 |

1 |

||

|

Задняя стенка + задняя колонна |

6 |

7 |

5 |

|

|

Обе колонны |

8 |

8 |

2 |

|

|

Обе колонны + задняя стенка |

8 |

1 |

8 |

5 |

Клинический пример результатов оперативного лечения пациента с переломом обеих колонн и задней стенки вертлужной впадины, пролеченного с использованием модифицированного доступа

Пациент И., 1979 г.р. Травма в результате ДТП. Оперирован в 2014 г.

Рис. 4. Поперечный перелом вертлужной впадины и оскольчатый перелом задней стенки

Рис. 5. Каналы в большом вертеле для рефиксации коротких ротаторов. Cформировавшиеся вследствие несовершенной репозиции оссификаты, компенсирующие суставную поверхность

Рис. 6. Фото пациента через 2 года после операции. Функциональный результат

С пациентом поддерживается связь, в настоящее время он доволен результатом.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что основным условием хорошего результата при внутрисуставных переломах является точная репозиция отломков [11, 12]. Однако было показано, что остаточное смещение между отломками даже в 6 мм позволяет получить хороший результат оперативного лечения внутрисуставного перелома при условии, что это смещение по ширине, то есть смещение в виде щели между отломками [24]. Смещение в виде ступеньки имеет большее значение для развития артроза [24]. При смещении по ширине не происходит изменения площади артикулирующей поверхности, в то время как при формировании ступени происходит концентрация нагрузки на меньшей площади поверхности.

Ряд авторов указывает на взаимосвязь величины контактного напряжения между суставными поверхностями с развитием артроза при посттравматических дефектах суставной поверхности [25, 26]. Доказано, что повышение контактного напряжения ведет к дегенерации хряща [26], то есть концентрация нагрузки на ограниченном участке площади приводит к развитию посттравматического артроза. Подтверждена и роль расположения оси нагрузки на формирование избыточного напряжения и, как следствие, дегенерации хряща [24].

При использовании стандартного доступа Кохера – Лангенбека вероятность получить несостоятельность швов ротаторов превышает 70 % [20]. Формирование несостоятельности задних ротаторов является причиной нарушения изометрии в тазобедренном суставе в связи с невозможностью ан-тагонировать передним ротаторам. Как следствие, нарушается центрация головки бедренной кости в вертлужной впадине. Это явление может приводить к концентрации контактного напряжения между суставными поверхностями даже в условиях анатомичной репозиции.

В большинстве работ [1, 2, 11, 12] показана основная причина неудач – это неудовлетворительная репозиция отломков. Практически все авторы указывают на то, что остаточное смещение ведет к повышению риска развития посттравматического коксартроза. Но исследователи не объясняют такого явления, как хороший результат при остаточном смещении отломков.

Мы полагаем, что сохранение изометрии в суставе, а именно, отсечение и реинсерция наружных ротаторов с сохранением мест прикрепления и длины мышц, могут значительно влиять на исход реконструктивных операций при лечении травматических повреждений задних отделов вертлужной впадины за счет сохранения изометрии тазобедренного сустава. Вероятно, сохранение векторов сил, центрирующих головку бедренной кости в вертлужной впадине, вызывает рост оссификатов, формирующих вторичную конгруэнтность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно полученным результатам, оперативное лечение переломов вертлужной впадины с использованием модифицированного доступа позволяет получить значительно лучшие клинические результаты как у пациентов с наличием факторов риска, так и без них.

Список литературы Изометрия как предиктор результата остеосинтеза при переломах задних отделов вертлужной впадины

- Giannoudis PV, Grotz MR, Papakostidis C, Dinopoulos H. Operative treatment of displaced fractures of the acetabulum. A meta-analysis. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(1):2-9. doi: 10.1302/0301-620X.87B1.15605

- Letournel E. The treatment of acetabular fractures through the ilioinguinal approach. Clin Orthop Relat Res. 1993;(292):62-76.

- Pavelka T, Salasek M, Barta P, et al. Avascular Necrosis of Femoral Head and Coxarthrosis Progression after Acetabular Fractures. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2019;86(6):381-389.

- Cichos KH, Spitler CA, Ouade JH, et al. Fracture and Patient Characteristics Associated With Early Conversion Total Hip Arthroplasty After Acetabular Fracture Fixation. J Orthop Trauma. 2021;35(11):599-605. doi: 10.1097/ BOT.0000000000002083

- Zhi C, Li Z, Yang X, Fan S. Analysis of result and influence factors of operative treatment of acetabular fractures. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011;25(1):21-25.

- Gänsslen A, Frink M, Hildebrand F, Krettek C. Both column fractures of the acetabulum: epidemiology, operative management and long-term-results. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2012;79(2):107-113.

- Gänsslen A, Hildebrand F, Kretek C. Transverse + posterior wall fractures of the acetabulum: epidemiology, operative management and long-term results. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2013;80(1):27-33.

- Firoozabadi R, Hamilton B, Toogood P, et al. Risk Factors for Conversion to Total Hip Arthroplasty After Acetabular Fractures Involving the Posterior Wall. J Orthop Trauma. 2018;32(12):607-611. doi: 10.1097/B0T.0000000000001327

- Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Практика остеосинтеза и эндопротезирования. Киев: Производственное издание; 1994:258-284.

- Morison Z, Moojen DJ, Nauth A, et al. Total Hip Arthroplasty After Acetabular Fracture Is Associated With Lower Survivorship and More Complications. Clin Orthop Relat Res. 2016;474(2):392-398. doi: 10.1007/s11999-015-4509-1

- Mayo KA, Letournel E, Matta JM, et al. Surgical revision of malreduced acetabular fractures. Clin Orthop Relat Res. 1994;(305):47-52.

- Pohlemann T, Tscherne H, Baumgärtel F, et al. Pelvic fractures: epidemiology, therapy and long-term outcome. Overview of the multicenter study of the Pelvis Study Group. Unfallchirurg. 1996;99(3):160-167.

- Giannoudis PV, Grotz MR, Papakostidis C, Dinopoulos H. Operative treatment of displaced fractures of the acetabulum. A meta-analysis. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(1):2-9.

- Perry DC, DeLong W. Acetabular fractures. Orthop Clin North Am. 1997;28(3):405-417. doi: 10.1016/s0030-5898(05)70298-4

- Murphy D, Kaliszer M, Rice J, McElwain JP. Outcome after acetabular fracture. Prognostic factors and their interrelationships. Injury. 2003;34(7):512-517. doi: 10.1016/s0020-1383(02)00349-2

- McLawhorn AS, Potter HG, Cross MB, et al. Posterior Soft Tissue Repair After Primary THA is Durable at Mid-term Followup: A Prospective MRI Study. Clin Orthop Relat Res. 2015;473(10):3183-3189. doi: 10.1007/s11999-015-4380-0

- Kunutsor SK, Barrett MC, Beswick AD, et al. Risk factors for dislocation after primary total hip replacement: metaanalysis of 125 studies involving approximately five million hip replacements. Lancet Rheumatol. 2019;1(2):e111-e121. doi: 10.1016/s2665-9913(19)30045-1

- Robinson RP, Robinson HJ Jr, Salvati EA. Comparison of the transtrochanteric and posterior approaches for total hip replacement. Clin Orthop Relat Res. 1980;(147):143-147.

- Gänsslen A, Grechenig S, Nerlich M, Müller M. Standard Approaches to the Acetabulum Part 1: Kocher-Langenbeck Approach. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2016;83(3):141-146.

- Kao JT, Woolson ST. Piriformis tendon repair failure after total hip replacement. Orthop Rev. 1992;21(2):171-174.

- Stähelin T, Vienne P, Hersche O. Failure of reinserted short external rotator muscles after total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2002;17(5):604-607. doi: 10.1054/arth.2002.32187

- Stähelin T, Drittenbass L, Hersche O, et al. Failure of capsular enhanced short external rotator repair after total hip replacement. Clin Orthop Relat Res. 2004;(420):199-204. doi: 10.1097/00003086-200403000-00028

- Bottner F, Pellicci PM. Review: posterior soft tissue repair in primary total hip arthroplasty. HSS J. 2006;2(1):7-11. doi: 10.1007/s11420-005-0134-y

- Rosteius T, Rausch V, Patzholz S, et al. Factors influencing the outcome after surgical reconstruction of OTA type B and C tibial plateau fractures: how crucial is the restoration of articular congruity? Arch Orthop Trauma Surg. 2023;143(4):1973-1980. doi: 10.1007/s00402-022-04405-5

- Townsend KC, Thomas-Aitken HD, Rudert MJ, et al. Discrete element analysis is a valid method for computingjoint contact stress in the hip before and after acetabular fracture. JBiomech. 2018;67:9-17. doi: 10.1016/j.jbiomech.2017.11.014

- Anderson DD, Marsh JL, Brown TD. The pathomechanical etiology of post-traumatic osteoarthritis following intraarticular fractures. Iowa Orthop J. 2011;31:1-20.