Изотопный состав углерода и кислорода в рифейских карбонатных породах каруярвинской свиты полуострова Средний (северное обрамление Кольского полуострова)

Автор: Михайленко Ю.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 3 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучен изотопный состав углерода и кислорода в верхнерифейских доломитах (часто строматолитовых) из разреза каруярвинской свиты, обнажающейся вдоль северовосточного побережья пова Средний на севере Кольского полуострова. Результаты петрографических исследований показали, что осадочные породы не претерпели значительных постседиментационных преобразований, а значит, изотопные данные близки к первичному С-изотопному сигналу. В целом для разреза каруярвинской свиты характерны умереннонизкие значения δ13C = -2,9…-13,7 ‰ (δ13Cср =тельна ввиду сравнитльно слательна ввиду сравнит льно слаой амплитуды (1ой амплитуды (1--4 ‰) и типичные для морских осадочных пород δ18O = 21,9…27,8 ‰ (δ18Oср = 26 ‰). Детальная корреляция разреза каруярвинской свиты с карбонатными верхнедокембрийскими комплексами Тимана и Южного Урала затрудние б2‰) экскурсов δ13C и δ18O. Изотопноуглеродные кривые в верхнерифейских отложениях пова Средний и Четласского и Цильменского Камней в общих чертах сходны, однако тиманские карбонаты оказались более тяжелыми по углероду (δ13Cср = - 1,2 ‰). Учитывая умеренно низкие значения δ13C в доломитах каруярвинской свиты,она коррелируется с резким отрицательным экскурсом δ13C в верхней части миньярской свиты на Южном Урале.

П-ов средний, верхний рифей, каруярвинская свита, изотопы углерода и кислорода, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/149128850

IDR: 149128850 | УДК: 551.71/.72:550.4(1-924.16) | DOI: 10.19110/1994-5655-2019-3-36-46

Текст научной статьи Изотопный состав углерода и кислорода в рифейских карбонатных породах каруярвинской свиты полуострова Средний (северное обрамление Кольского полуострова)

Территория полуостровов Средний и Рыбачий (листы R–36–XX Заполярный, R– 36–XXI, XXII Порт Владимир) расположена в северо-западной части Кольского п-ова в пределах Кольского и Пе-ченгского районов Мурманской области. Полуострова соединяются перешейком и рассматриваются как Средненско-Рыбачинский регион. В геологическом строении полуостровов принимают участие осадочные и осадочно-метаморфические толщи рифея и венда(?), которые на основании литологостратиграфических характеристик разделены на ряд серий и свит [1–3]. Степень вторичных постседиментационных изменений – не выше глубинного катагенеза для пород п-ова Средний и слабый зеленосланцевый метаморфизм для пород п-ова Рыбачий [1]. Большинство исследователей сопоставляют кильдинскую серию п-ова Средний с литокомплексами о-ва Кильдин [1–5] (рис. 1), а также с се-

Придорожная

Палвинская

Иерновская

Кутовая

Землепах-тинская

Сланцево-зерская

Поропелон-ская

Песцово-зерская Черноречен-____ская____ Безымянная

Коровинская Иерновская

1 ezz32E33E54EZ35E36Q7[^8^<,^ ю □С"ЕШ12[Ж]>€И1€^15Ш1б[^]17[=]18[^]19И20 | © © | 21 ^^5,22[^^]23[^^]24|^^]25[+^526

Пуманская

Куяканская

Каруярвин-

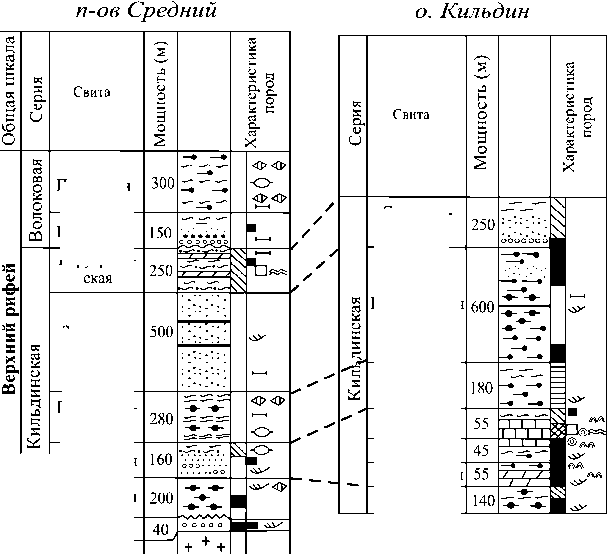

Рис. 1. Схема соотношения верхнерифейских литокомплексов п-ова Средний и о-ва Кильдин (по: [6] с дополнениями и изменениями): 1 – кварцевые песчаники и гравелиты; 2 – аркозовые и полевошпат-кварце-вые песчаники и гравелиты; 3 – граувакковые песчаники и алевропесчаники; 4 – субграувакковые песчаники; 5 – субграувакковые и аркозовые песчаники; 6 – алевролиты, преимущественно субграувакковые и граувакковые с гидрослюдистым цементом; 7 – гидрослюдистые аргиллиты (пелитовые и алевропелито-вые); 8 – гидрослюдистые аргиллиты в виде устойчивых горизонтов; 9 – известняки и доломитистые известняки; 10 – доломиты и известковые доломиты; 11 – уровни устойчивого проявления глауконита; 12 – сероцветные отложения с отдельными горизонтами и прослоями пестроцветных; 13 – уровни развития пестроцветных отложений; 14 – красноцветы; 15 – сингенетический гематит и другие оксиды железа в породах; 16 – сингенетические и диагенетические сульфиды железа, обычно пирит; 17 – проявления фосфато-носности (конкреции, гальки и фосфаты в цементе); 18 – прослои, обогащенные цирконом и рутилом; 19 – столбчатые строматолиты; 20 – пластовые строматолиты; 21 – онколиты; 22 – конкреции (карбонатные и карбонатно-глинистые); 23 – косая слоистость разных типов; 24 – подводнооползневые деформации; 25 – поверхности перерывов и размывы; 26 – гранитоиды дорифейского основания.

Fig. 1. The scheme of correlation of the Upper Riphean lithocomplexes of Sredny Peninsula and Kul’din island (according to: [6] with additions and changes):1 – quartz sandstones and gravelites, 2 – arkose and feldspath-quartz sandstones and gravelites, 3 – greywacke sandstones and aleuro-sandstones, 4 – subgreywacke sandstones, 5 – subgreywacke and arkose sandstones, 6 – siltstones, mostly subgreywacke and greywacke with hydromica cement, 7 – hydromica argillites (pelitic and aleuro-pelitic), 8 – hydromica argillites in the form of sustainable horizons, 9 – limestones and dolomite granular limestones, 10 dolomites and calcareous dolomites, 11 – levels of sustainable manifestations of glauconite, 12 – gray-colored strata of sediments with individual horizons and multicolored layers, 13 – levels of development of the variegated sediments, 14 – krasnotsvetes, 15 – syngenetic hematite and other iron oxides in rocks, 16 – syngenetic and diagenetic iron sulfides, usually pyrite, 17 – manifestations of phosphatonicity (nodules, pebbles and phosphates in cement), 18 – layers, enriched in zircon and rutile; 19 – columnar stromatolites; 20 – stratified stromatolites, 21 – oncolites, 22 – nodules (carbonate and carbonate-clay), 23 – oblique stratification of different types, 24 – underwater landslide deformations, 25 – surface of breaks and washouts, 26 – granitoids of the Pre-Riphean base.

риями Вадсё и Тана п-ова Варангер [4, 7]. Автор проводит корреляцию литокомплексов п-ова Средний с литокомплексами Среднего Тимана (четлас-ская и аньюгская свиты) [8]. М.Е. Раабен по комплексу верхнерифейских строматолитов коррелирует кильдинскую серию о-ва Кильдин с быстрин-ской серией Тимана, а последнюю – с миньярской свитой стратотипа Южного Урала [9, 10].

В настоящее время для корреляции верхнедокембрийских разрезов наряду с литологическими, палеонтологическими и геохронологическими методами геологи активно используют хемострати-графические исследования – определение в породе (особенно карбонатной) изотопного состава углерода, кислорода и стронция. Согласно современным данным по эволюции С-изотопного состава в позднедокембрийском океане, переход от значений δ13C, близких к нулевым, к вариациям от –2 до 2– 3‰ происходит в отложениях, имеющих возраст около 1 млн. 300 тыс. лет. Для верхнерифейских карбонатных пород с возрастом 1000–800 (или 750) млн. лет характерны существенные колебания δ13C (от –2…–3 до 4–6 ‰), а в более молодых рифейских отложениях амплитуда этих вариаций значительно возрастает (от –5…–10 до 8–12 ‰). В венде (моложе 600 млн. лет) эти вариации вновь несколько уменьшаются [6 и ссылки в ней]. Выяснено, что колебания значений δ13C контролируются не только глобальными, но и региональными и локальными процессами. Поэтому изотопные исследования сопровождаются анализом специфики развития бассейнов и возможных постседиментационных нарушений первичных изотопных систем.

В данной статье рассматриваются результаты изучения изотопного состава углерода и кислорода в верхнерифейских строматолитовых доломитах каруярвинской свиты, которая является реперным горизонтом в геологическом строении п-ова Средний. Цель работы – дополнить изотопные данные по углероду и кислороду для пород карбостро-мовой формации в пределах Варангер-Канино-Ти-манского региона и определить возможность использования полученных результатов для целей хемостратиграфии.

Геологическое строение района исследования

В настоящей работе будет уделено внимание только п-ову Средний, в пределах которого были выполнены исследования. В геологическом строении п-ова Средний выделено два трансгрессивнорегрессивных цикла осадконакопления (снизу вверх): кильдинская серия (верхний рифей) и волоковая серия (верхний рифей-венд(?)), разделенных угловым несогласием [1, 11] (рис. 1). К настоящему времени в тектоническом плане в пределах изучаемой территории по совокупности седиментационных признаков, характеру строения, интенсивности деформаций, полноты разрезов верхнего докембрия и степени постседиментационных преобразований выделяют две структурно-формационные зоны (СФЗ): Кильдинскую и Рыбачинскую, разделенные глубинным разломом Тролльфиорд-Ко-магельв [5].

Кильдинская СФЗ включает п-ов Средний, мыс Мотка (п-ов Рыбачий) и о-в Кильдин. Территория характеризуется в целом пологим залеганием пород с падением под углами 10º–15º на северо-восток, иногда на северо-запад. Складчатые деформации на территории п-ова Средний проявлены локально. Стратифицированные отложения практически не содержат эффузивных пород, за исключением сантиметровых слойков туфов и туффитов в разрезе палвинской свиты [12]. Среди интрузивных образований известны измененный габбро-норит в некке на перешейке между полуостровами (обнаружен Н.Ф.Ивановым при проведении полевых работ в 2006 г.) и единичные дайки габбро-долеритов, прорывающие волоковую серию на северо-западе п-ова Средний [12, 13]. Их K–Ar возраст составляет 600 ± 20 млн. лет [13] или 525 млн. лет [11]. Отложения Кильдинской СФЗ сформировались в условиях перикратонного опускания северо-восточного края Восточно-Европейской платформы в поздне-рифейское время [5, 14].

Объект исследований и методика работ

Карбонатные породы мощностью 0,5–1,5 м в пределах п-ова Средний представлены в составе каруярвинской свиты, которая завершает разрез кильдинской серии (рис. 1). Каруярвинская свита согласно залегает на отложениях землепахтинской свиты со слабо выраженным, частично «тектонизи-рованным» контактом [1]. Для изотопных исследований был выбран разрез каруярвинской свиты вдоль северо-восточного побережья п-ова Средний (губа Большая Волоковая), который отличается полнотой и лучшей сохранностью пород. Здесь она представлена ритмично переслаивающимися пестроцветными (от красных до зеленовато-серых, желтовато-серых) песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами и темно-серыми строматолитовыми доломитами. По всему разрезу свиты на поверхности наслоения карбонатно-терригенных пород видны симметричные знаки ряби, разномасштабные трещины усыхания и глипто-морфозы каменной соли. Породы рассечены многочисленными тонкими (1–2 см) прожилками пирит-кварц-кальцитового состава. Видимая мощность изученного разреза свиты по полевым наблюдениям – не менее 70 м [15]. На пестроцветах каруяр-винской свиты с угловым несогласием залегают куяканские фосфоритоносные конгломерато-брек-чии с крупными обломками (0,2–1,0 м) подстилающих пород. Мощность базальной пачки конгломе-рато-брекчий около 2 м. Формирование отложений каруярвинской свиты происходило преимущественно в обстановке мелкого шельфа, возможно, в лагуне, территория периодически подвергалась осушению, осадконакопление сопровождалось штормовыми волнениями. Седиментация происходила в условиях теплого климата.

По разрезу свиты отобрано 26 проб. Определения изотопного анализа проведены в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Разложение карбонатов в ортофосфорной кислоте и измерение изотопного состава углерода и кислоро- да методом проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) производились на аналитическом комплексе фирмы ThermoFisher Scientific (Бремен, Германия), включающем в себя систему подготовки и ввода проб GasBench II, соединенную с масс-спектрометром DELTA V Advantage. Значения δ13С даны в промилле относительно стандарта PDB, δ18О – стандарта SMOW. При калибровке использованы международные стандарты NBS 18 и NBS 19. Ошибка определения δ13С и δ18О составляет ±0,1‰ (1σ). Для петрографических исследований использовался традиционный метод.

Результаты исследований

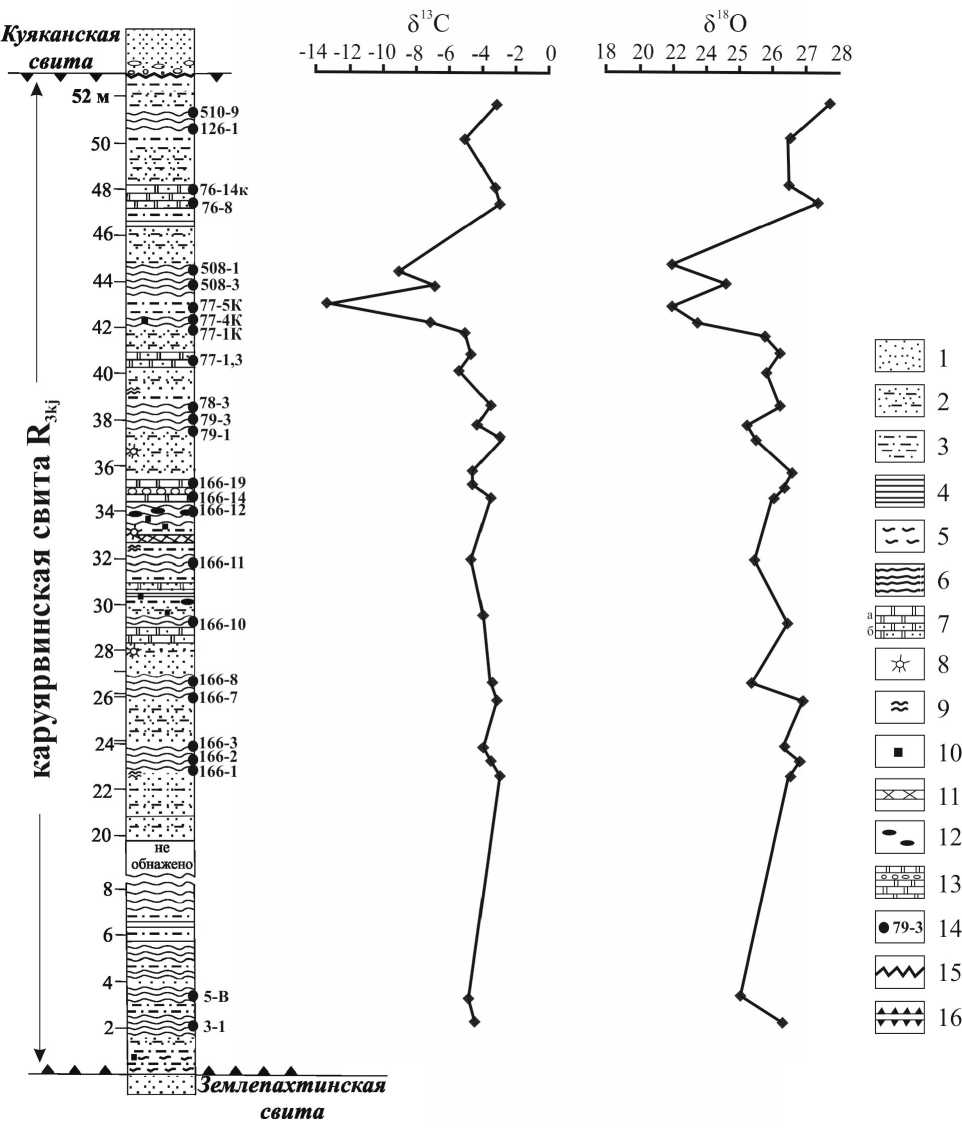

Доломиты (часто с примесью терригенного материала) характеризуются умеренно низкими значениями δ13C = –2,9…–6,9 ‰ (только в двух пробах значения составили –9,3 и –13,7, обр. № 508-1, 77-5К соответственно) и типичными для осадочных пород значениями δ18O = 21,9…27,8 ‰ (см. таблицу). Отмечается положительная корреляция между этими параметрами, однако иногда она на- женные значения δ13C в доломитах первой группы обусловлены, вероятно, наличием внутри органогенных строматолитовых слойков сохраненных углеродистых талломов, состоящих из дихотоми-рующих нитей черной окраски в ассоциации с пиритом, а более низкие значения δ18O – повышенным содержанием терригенного материала, который крайне негативно сказывается на сохранности изотопно-кислородной системы в карбонатах.

Многочисленные исследования карбонатных пород показывают, что они способны сохранить близкий к первичному изотопный состав углерода, однако постседиментационные процессы как поверхностные, так и глубинные могут изменить начальные значения δ13C, обычно в сторону более низких [6; 16–19]. «…Поэтому оценка степени постседиментационных преобразований пород рассматривается как необходимый элемент в структуре стратиграфических изотопно-геохимических исследований» [6, с. 1025].

Корреляцию значений δ18O и δ13C в карбонатах нередко рассматривают как однозначное доказательство постседиментационной модификации

Изотопный состав углерода и кислорода в неопротерозойских строматолитовых доломитах каруярвинской свиты п-ова Средний и павьюгской свиты Цильменского Камня Isotopic composition of carbon and oxygen in the Neo-Proterozoic stromatolite dolomites of the Karuyarvin Suite of Sredny Peninsula and Pavyug Suite of Tsilmen Kamen

|

№ п/п |

№ образца |

Порода |

δ 3C PDB , ‰ |

δ18O SMOW , ‰ |

№ п/п |

№ образца |

Порода |

δ 3C PDB , ‰ |

δ18O SMOW , ‰ |

|

Каруярвинская свита (кильдинская серия, п-ов Средний) |

|||||||||

|

1 |

510-9 |

ДС |

-3.3 |

27.8 |

15 |

166-19 |

Д+Т |

-4.5 |

26.5 |

|

2 |

126-1 |

ДС |

-5.3 |

25.7 |

16 |

166-14 |

Д |

-4.5 |

26.2 |

|

3 |

76-14К |

ДС+Т+Fe |

-3.8 |

24.7 |

17 |

166-12 |

Д+Т |

-3.6 |

26.0 |

|

4 |

76-8 |

ДС |

-3.2 |

27.4 |

18 |

166-11 |

ДС+Са |

-4.8 |

25.4 |

|

5 |

508-3 |

ДС+С+Т+Ca |

-6.7 |

24.5 |

19 |

166-10 |

ДС |

-4.0 |

26.5 |

|

6 |

508-1 |

ДС+C+Т |

-9.3 |

21.9 |

20 |

166-8 |

ДС+Т |

-3.6 |

25.5 |

|

7 |

77-5К |

ДС+C+Т+Ca |

-13.7 |

21.9 |

21 |

166-7 |

Д+Т+Fe |

-3.1 |

27.0 |

|

8 |

77-4К |

ДС+C+Т |

-6.9 |

22.8 |

22 |

166-3 |

ДС+Т+Fe |

-4.0 |

26.4 |

|

9 |

77-1К |

ДС+C+Т |

-5.0 |

25.4 |

23 |

166-2 |

Д |

-3.8 |

26.9 |

|

10 |

77-3 |

Д |

-4.4 |

26.1 |

24 |

166-1 |

Д+Fe |

-2.9 |

26.5 |

|

11 |

77-1 |

ДС+Т+Са |

-5.4 |

25.3 |

25 |

3-1 |

Д |

-4.8 |

26.3 |

|

12 |

78-3 |

ДС |

-3.9 |

26.3 |

26 |

5-В |

ДС+Т+Са |

-5.2 |

25.0 |

|

13 |

79-3 |

Д+Т |

-4.3 |

25.1 |

Xср |

˗ |

˗ |

-4.73 |

25.72 |

|

14 |

79-1 |

ДС+Т |

-3.4 |

25.3 |

Sх |

˗ |

˗ |

2.12 |

1.31 |

|

Павьюгская свита (быстринская серия, Цильменский Камень, р. Белая) |

|||||||||

|

1 |

Б9-21 |

ДС |

0.6 |

23.9 |

5 |

Б9-4 |

ДС |

-0.6 |

20.0 |

|

2 |

Б9-18 |

ДС |

0.6 |

22.9 |

6 |

Б9-1 |

ДС+Fe |

1.7 |

21.2 |

|

3 |

Б9-16 |

ДС |

0.3 |

20.2 |

X ср |

˗ |

˗ |

0.51 |

21.48 |

|

4 |

Б9-6 |

ДС+Fe |

0.5 |

20.7 |

Sх |

˗ |

˗ |

0.73 |

1.57 |

Примечание. Д – доломит, ДС – доломит строматолитовый, Т – терригенный материал, С – углеродистое вещество, Са – жеоды кальцита, Fe – ожелезнение. Статистические параметры: X ср – среднее арифметическое, Sх – стандартное отклонение.

Note. Д – dolomite, ДС – stromatolite dolomite, T – terrigenous material, С – carbon matter, Ca – geodes of calcite, Fe – ferrugination. Statistical parameters: X ср – arithmetic mean, Sх – standard deviation.

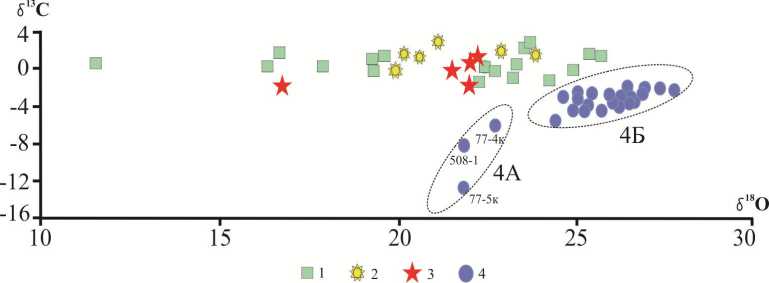

рушается (рис. 2). В координатах δ13C и δ18O проявлено два тренда (рис. 3): а) доломиты с повышенным содержанием терригенного материала, где резкое снижение величины δ13C на 6–7 ‰ сопровождается уменьшением величины δ18O на 1–2 ‰ (δ13C / δ18O ~ 2) (рис. 3, поле 4А) и б) доломиты, слабо загрязненные терригенным материалом, в которых значения δ13C и δ18O смещаются в пропорции 1 : 1 (δ13C / δ18O ~ 1) (рис. 3, поле 4Б). Пони- изотопного состава углерода [19], хотя эту точку зрения разделяют не все исследователи. При оценке степени изменчивости полученных значений δ13C также используют геохимические критерии – величины Mn/Sr и Fe/Sr (для известняков Mn/Sr < 5, Fe/Sr < 20, доломитов – Mn/Sr < 10, Fe/Sr < 40) [6]; при постседиментационных изменениях карбонатных пород они обычно обогащаются Mn, Fe, Rb и обедняются Sr [20].

Рис. 2. Литологическое строение разреза каруярвинской свиты и вариации изотопного состава углерода и кислорода в доломитах: 1 – песчаники; 2 – чередование алевролитов и песчаников; 3 – алевролиты; 4 – микросланцы пелитовые аргиллитовидные; 5 – глинистые сланцы; 6 – пластовые строматолиты; 7 – доломит (а), алевритовый доломит (б); 8 – трещины усыхания; 9 – волновая рябь; 10 – пирит; 11 – согласные прожилки кальцита; 12 – нодули кальцита; 13 – доломит с прослоем гравия; 14 – место взятия и номер пробы; 15 – угловое несогласие; 16 – граница свит.

Fig. 2. The lithological structure of the section of Karuyarvin Suite and variations of isotopic composition of carbon and oxygen in dolomites: 1 – sandstones; 2 – alternation of siltstones and sandstones; 3 – siltstones; 4 – microfolia pelitic argillites, 5 – clay shales; 6 – layer stromatolites; 7 – dolomite (a), siltstone (b); 8 – cracks of drying; 9 – wave ripples; 10 – pyrite; 11 – concordant veinlets of calcite; 12 – nodule calcite; 13 – dolomite with interlayer of gravel; 14 – the place of sampling and number of samples; 15 – angular disagreement; 16 – boundary of suites.

Однако величины Mn/Sr и Fe/Sr в карбонатах зависят от первичного содержания данных элементов в океанической воде [21] и наличия органического вещества. Поэтому для выяснения степени постседиментационных изменений карбонатных пород был использован универсальный петрографический метод.

Породы кильдинской серии п-ова Средний претерпели постдиагенетические преобразования на уровне глубинного катагенеза [1, 5]. Содержание Mn, Sr и Fe было определено только для трех проб доломитов: образцы № 3-1, 5-В, 126-1. Среднее значение величины Mn/Sr для доломитов каруяр-винской свиты составило 43. Это обусловлено повышенным содержанием марганца, г/т: обр. 3-1 – 2407; обр. 5-В – 2303, обр. 126-1 – 3826 при содержании стронция (г/т) 68, 72 и 63 соответственно (метод ICP–MS). Среднее значение величины Fe/Sr для доломитов каруярвинской свиты составило 610. Это обусловлено также повышенным содержанием в породе железа, г/т: обр. 3-1 – 46203; обр. 5-В – 38271, обр. 126-1 – 40204. Петрографические иссле-

Рис. 3. Соотношение изотопного состава углерода и кислорода в карбонатных породах верхнерифейских комплексов п-ова Средний, о-ва Киль-дин и Тимана:

1 – быстринская серия (Четласский Камень, Средний Тиман); 2 – павь-югская свита (Цильменский Камень, р. Белая); 3 – коровинская свита (о-в Кильдин); 4 – каруярвинская свита (кильдинская серия, п-ов Средний): 4А – доломиты строматолитовые с сохраненными углеродистыми талломами и с повышенным содержанием терригенного материала, 4Б – хемогенные и органогенные доломиты, слабо загрязненные терригенным материалом.

Fig. 3. Correlation of the isotopic composition of carbon and oxygen in the carbonate rocks of the Upper Riphean complexes of Sredny Peninsula, Kil’din Island and Timan:

1 – Bystrinsk series (Chetlass Kamen, Middle Timan); 2 – Pavyug Suite (Tsilmen Kamen, Belaya river); 3 – Korovino Suite (Kil’din Island); 4 – Karuyarvin Suite (Kil’din series, Sredny Peninsula): 4A – stromatolite dolomites with preserved carbonaceous thalli and increased content of terrigenous material, 4Б – chemogenic and organogenic dolomites, slightly polluted by terrigenous material.

существенным изменениям первичного изотопного состава доломитов каруярвин-ской свиты.

Изотопная корреляция с ранее изученными разрезами верхнего рифея Среднего Тимана, Урала и о-ва Киль-дин. Рифейские строматоли-товые формации обрамляют Восточно-Европейскую эпи-карельскую платформу только с востока и северо-востока. Они прослеживаются в виде гигантской по простиранию (более 3600 км), но сравнительно узкой полосы, состоящей из двух прямолинейных отрезков. Один из них проходит вдоль западного склона Урала от южной оконечности Башкирского меган-тиклинория до Полюдова Кряжа, а второй – вытянут от Южного и Среднего Тимана до о-ва Кильдин и Северной Норвегии. В пределах этой полосы известны строматолитовые формации, принадлежащие всем трем эратемам рифея,

дования показали, что доломиты отличаются повышенной сульфидной вкрапленностью, которая преимущественно связана с органогенными прослоями, что указывает на связь с органическим веществом. Повышенные содержания марганца, очевидно, обусловлены органогенной природой доломитов [22] и не могут в данном случае рассматриваться как показатель постседиментационных изменений.

По результатам петрографических исследований не установлено существенных признаков перекристаллизации доломитов: первичные структурно-текстурные особенности хорошо сохранены, внутри органогенных слоев обнаружены следы былой микробиальной жизни в виде сгустковой (комковатой) структуры тонкозернистого доломита. Кроме этого, в составе органогенных слоев отмечены углеродистые талломы с сульфидной минерализацией. При помощи рамановской спектроскопии в работе [23] приведены результаты исследования углеродистого вещества (УВ) в составе темных органогенных прослоев строматолитовых доломитов каруярвинской свиты. Установлено, что параметры рамановских спектров изученных строматолитов попадают в область УВ, испытавшего слабые преобразования (27 oC < T < 150 oC). Исходным было УВ сложного состава.

Таким образом, учитывая, что для большинства исследуемых проб показатели δ13C и δ18O изменяются в узком диапазоне (δ13C = –3… –5 ‰, среднее значение –4 ‰; δ18O = 25…28 ‰, среднее значение 26 ‰), можно предположить, что влияние постседиментационных процессов не привело к но нижне – и среднерифейские присутствуют только в южной части восточного отрезка, а верхнерифейские развиты повсеместно [9, с. 35].

Строматолитовая (карбостромовая) формация в пределах Канино-Тиманского региона рассматривается в составе быстринской серии, которая отнесена к верхнему рифею [9, 10, 11, 14, 23, 24]. Карбостромовая формация на Тимане известна под названиями павьюгской свиты на Цильмен-ском (950–1000 м) и Четласском (1000 м) Камнях и на Джежимпарме (около 1000 м), ропчинской свиты на Очпарме (не менее 920 м) и свиты доломитов мысов Лудоватых (около 700 м) на п-ове Канин. К юго-востоку карбонатная толща прослеживается на Полюдовом Кряже под названием низьвинской свиты (1800–1950 м) [25]. В северо-западном направлении карбостромовая формация прослеживается в объеме коровинской и чернореченской свит (около 115 м) на о-ве Кильдин, строматолитовых доломитов в объеме каруярвинской свиты п-ова Средний (около 70 м) и доломитов со строматолитами формации Грасдаль (около 50 м) на п-ове Ва-рангер (Северная Норвегия) [8].

При корреляции нами использованы опубликованные результаты изотопного состава углерода и кислорода карбонатных пород быстринской серии Среднего Тимана [26–29], деминской и низьвинской свит Полюдова Кряжа [30], каратауской серии Южного Урала [31], коровинской свиты о-ва Кильдин [32]. По данным предшественников, изотопный состав углерода и кислорода в доломитах павьюгской свиты Цильменского Камня изменяется в узких пределах, ‰: δ13C = –2,5…–2,2; δ18O = 19,4…23,7

[26]. По данным работы [27], карбонаты в осадочных породах Четласского Камня демонстрируют значительно большой разброс значений, ‰: δ13C = –13,4…–0,4; δ18O = 8,6…24,7. По исследованиям авторов [28, 29] в рочугской и павьюгской свитах быстринской серии на Четласском Камне эти параметры изменяются в следующих пределах, ‰: δ13C = –4,5…0,5; δ18O = 18,1…25,7. В целом, исследователи делают вывод, что полученные результаты вариации δ13C и δ18O типичны для нормальных морских осадочных пород [29].

Нами дополнительно выполнен изотопный состав углерода и кислорода для строматолитовых доломитов павьюгской свиты (6 образцов, см. таблицу) Цильменского Камня (р. Белая), ‰: δ13C = –0,6…1,7; δ18O = 20,0…23,9. Полученные результаты хорошо согласуются с данными предшественников [29] по карбонатным породам быстринской серии Тимана (рис. 3). Однако, если сравнивать результаты изотопного состава углерода и кислорода, выполненные для карбонатных пород быстринской серии Тимана с полученными нами значениями по каруярвинской свите п-ова Средний, то обнаруживаются некоторые особенности (рис. 3). Карбонатные породы быстринской серии отличаются более повышенными значениями δ13C и пониженными значениями δ18O, при этом на отдельных интервалах соотношение этих параметров может иметь как положительную, так и отрицательную корреляцию; установлена значительная вариация δ18O в пределах изученного разреза. Интересным является факт, что для строматолитовых доломитов (обр. №1438, 1441, 1444 в работе [28]) характерны более пониженные значения δ13C (–4,5, –3,7, –2,2 ‰) относительно других карбонатов, что сближает эти породы с доломитами каруярвинской свиты. Породы быстринской серии прослеживаются узкой полосой вдоль Центрально-Тиманского глубинного разлома и претерпели постдиагенетические изменения на уровне зеленосланцевой фации метаморфизма. Скорее всего, значительные вариации δ13C и δ18O обусловлены эпигенезом карбонатных пород быст-ринской серии.

По данным работы [30], в карбонатах деминской и низьвинской свит общий разброс величин δ13C находится в пределах –1,1…3,2 ‰ и δ18O 20,8– 29,2 ‰. Наиболее выраженный положительный пик δ13C установлен в верхней части разреза низьвин-ской свиты, а наиболее заметный отрицательный – в ее нижней части. Для деминской свиты отмечены только положительные значения δ13C. На фоне характерных для большей части изученного разреза сравнительно однообразных значений δ18O ~ 25 ± 1 ‰, в верхней части низьвинской свиты (4-й «связке» из 6-ти) выделен резкий положительный пик, в котором величины δ18O на отрезке около 30 м лежат в пределах 28,4–29,2 ‰. Этот положительный экскурс авторы коррелируют с экскурсом в нижней части миньярской свиты на Южном Урале. В свете вышесказанного, корреляция с разрезом каруяр-винской свиты в настоящее время затруднительна.

В работе [31] для разреза верхнего рифея Башкирского мегантиклинория на фоне преимуще- ственно положительных значений δ13C (–1…4 ‰) установлен четкий отрицательный экскурс δ13C (–2 ‰) для карбонатных пород верхнеминьярской подсвиты при относительно высоком значении δ18O (27 ‰). Эта часть разреза может быть условно сопоставлена с каруярвинской свитой кильдинской серии п-ова Средний. Более детальная корреляция разреза каруярвинской свиты с карбонатными верхнедокембрийскими комплексами Тимана и Южного Урала затруднительна ввиду сравнительно слабой амплитуды (1–2 ‰) экскурсов δ13C и δ18O и незначительной мощности разреза каруярвинской свиты.

По немногочисленным данным (5 образцов), в карбонатных породах коровинской свиты о-ва Кильдин (наиболее близкой территории к п-ову Средний) величина δ13C изменяется от – 0,2 до –2,8‰ (δ13C ср = –1,38 ‰) и δ18O от 16,8 до 22,4 ‰ (δ18O ср = 21,0 ‰) [32]. Эти значения хорошо согласуются с изотопными данными карбонатных пород быстрин-ской серии Четласского и Цильменского Камней (рис. 3). Этому не противоречат палеонтологические данные (прежде всего, по строматолитам), где кильдинская серия о-ва Кильдин хорошо сопоставима с павьюгской свитой быстринской серии Тимана [9]. По мнению М.Е.Раабен, комплекс строматолитов павьюгской свиты соответствует III комплексу строматолитов миньярского уровня Башкирского мегантиклинория [9]. При сравнении изотопных характеристик углерода и кислорода карбонатных пород коровинской и каруярвинской свит обнаруживается ряд особенностей. Значения δ13C в породах коровинской свиты в среднем на 3 ‰ выше, чем в разрезе каруярвинской свиты, а δ18O ниже на 5‰. Факторами, влияющими на вариации изотопного состава углерода и кислорода, могут являться батиметрические и температурные условия среды формирования карбонатов [21]. Карбонатные породы коровинской свиты на о-ве Кильдин залегают в нижней части разреза кильдинской серии, а каруяр-винская свита завершает разрез этой серии (рис. 1). В коровинской свите преобладают столбчатые строматолиты, тогда как в каруярвинской – установлены только пластовые формы. Петрографические исследования доломитов каруярвинской свиты показали, что терригенный материал (кварц, полевые шпаты, слюды) является постоянной составляющей строматолитов, который усложнял их слоистую микроструктуру. Каждый из органогенных слоев в прошлом представлял собой цианобактериальное сообщество, существование которого каждый раз приостанавливалось в связи с наступлением активного гидродинамического режима, поступлением очередной порции терригенного материала, неравномерным увлажнением или высушиванием. Эти и другие признаки (волновая рябь, знаки усыхания, глиптоморфозы каменной соли) указывают, что в каруярвинское время осадконакопление происходило в условиях крайнего мелководья. Таким образом, нельзя исключить, что условия осадконакопления в коровинское и кару-ярвинское время были различны, что и повлияло на вариации изотопного состава углерода и кислорода.

Заключение

Результаты изучения С- и О-изотопного состава верхнерифейских отложений кильдинской серии п-ова Средний служат дополнительным инструментом при корреляции со смежными карбост-ромовыми формациями в пределах Варангер-Канино-Тиманского региона. Достоверность полученных изотопных значений базируется на петрографических исследованиях, которые показывают, что карбонатные породы, из которых взяты образцы, не испытали существенных постседиментационных нарушений С-изотопных систем и могут быть использованы для целей хемостратиграфии. В целом, в разрезе каруярвинской свиты для большинства исследуемых проб характерны умеренно низкие значения δ13C = –2,9…–6,9 ‰ (δ13C ср = –4 ‰) и типичные для осадочных пород значения δ18O = 21,9…27,8 ‰ (δ18O ср = 26 ‰).

Изотопно-углеродная кривая в верхнерифей-ских породах п-ова Средний отличается по конфигурации и амплитуде от данной кривой для верхнедокембрийских отложений Среднего Тимана, Северного и Южного Урала. Эти отклонения могут быть обусловлены разными обстановками осадкообразования, которые контролировали поступление терригенного материала с суши, и степенью постдиагенетических преобразований пород. Следует отметить, что большая часть разреза каруярвин-ской свиты была размыта в предкуяканское время и оставшиеся 60 м затруднительно коррелировать с изученными километровыми верхнедокембрийскими толщами соседних регионов.

Строматолитовые доломиты каруярвинской свиты по изотопному составу углерода и кислорода могут быть условно сопоставлены с карбонатными породами верхнеминьярской подсвиты Южного Урала. По изотопному составу углерода и кислорода доломиты коровинской свиты о-ва Кильдин хорошо согласуются с изотопными данными карбонатных пород быстринской серии Четласского и Цильменского Камней. Этому не противоречат корреляции между этими разрезами, сделанные ранее по строматолитам [9, 10].

Автор выражает признательность В.Л.Анд-реичеву и И.В.Смолевой за помощь в определении изотопного состава углерода и кислорода.

Список литературы Изотопный состав углерода и кислорода в рифейских карбонатных породах каруярвинской свиты полуострова Средний (северное обрамление Кольского полуострова)

- Негруца В.З., Басалаев А.А., Чикирев И.В. Баренцевоморский фосфоритовый бассейн. Апатиты: Издво КНЦ РАН, 1994. 119 с

- Митрофанов Ф.П., Предовский А.А., Любцов В.В., Чикирев И.В. Структурная зональность прибрежной области Кольского полуострова в связи с перспективами ее нефтегазоносности // Геология и геофизика. 2004. Т. 45

- Любцов В.В., Михайлова Н.С., Предовский А.А. Литостратиграфия и микрофоссилии позднего докембрия Кольского полуострова. Апатиты: Издво КНЦ РАН, 1989. 130 с

- Маслов А.В., Оловянишников В.Г., Ишерская М.В. Рифей восточной, северовосточной и северной периферии Русской платформы и западной мегазоны Урала: литостратиграфия, условия формирования и типы осадочных последовательностей // Литосфера. 2002. № 2. С. 54-95

- Сорохтин Н.О., Козлов Н.Е., Куликов Н.В. и др. Эволюция северозападной части Тимано Варангерского нефтегазоносного бассейна // Вестник КНЦ РАН. 2011. № 6. С. 3-20

- Хабаров Е.М., Пономарчук В.А. Изотопы углерода в верхнерифейских отложениях байкальской серии Западного Прибайкалья: стратиграфические следствия // Геология и геофизика. 2005. Т. 46. № 10. С. 1019-1037

- Roberts D., Siedlecka A. Provenance and sediment routing of Neoproterozoic formations on the Varanger, Nordkinn, Rybachi and Sredni peninsulas, North Norway and Northwest Russia: a review // Norges geologiske undersokelse Bulleti. 2012. Vol. 452. P. 1-19

- Михайленко Ю.В., Кочетков О.С., Иванов Н.Ф. и др. Особенности строения и состава каруярвинской свиты рифея пова Средний (северное побережье Кольского полуострова) // Литосфера. 2015. № 4. С. 21-42

- Раабен М.Е. Строматолитовые формации рифея в обрамлении Восточно-Европейской платформы // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2007. Т. 15. № 1. С. 35-46

- Raaben M.E., Lyubtsov V.V. Stromatolites of Kildin Island, Kanin Peninsula (Russia) and in the Grasdalen Formation and Porsanger Dolomite (Northern Norway) // Ist Intern. Barents Symp. Kirkenes, Norway. 1993. P. 28

- Любцов В.В., Предовский А.А. К стратиграфии верхнепротерозойских отложений Кольского побережья (Баренцевоморский регион) // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1998. Т. 6. № 3. С. 17-28

- Любцов В.В., Негруца В.З., Предовский А.А. Верхнедокебрийские отложения Кольского побережья Баренцева моря. Апатиты: Издво КНЦ РАН, 1990. 100 с

- Беккер Ю.Р., Негруца В.З., Полевая Н.И. Возраст глауконитовых горизонтов и верхней границы гиперборея восточной части Балтийского щита // Докл. АН СССР. 1970. Т. 193. № 5. С. 1123-1126

- Оловянишников В.Г. Геологическое развитие полуострова Канин и Северного Тимана. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 80 с

- Михайленко Ю.В. Особенности геологического строения каруярвинской свиты рифея полуострова Средний // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 89-94

- Veiser J. Trace elements and isotopes in sedimentary carbonates // Carbоnates: mineralogy and geochemistry. Rev. Miner. 1983. Vol. 11. P. 265-300

- Покровский Б.Г., Герцев Д.О. Верхнедокембрийские карбонаты с аномально легким изотопным составом углерода (юг Средней Сибири) // Литология и полезные ископаемые. 1993. № 1. С. 64-80

- Горохов И.М., Семихатов М.А., Баскаков А.В. и др. Изотопный состав стронция в карбонатных породах рифея, венда и нижнего кембрия // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1995. Т. 3. № 1. С. 3-33

- Виноградов В.И., Корж М.В., Сорокина И.Эидр. Изотопные признаки эпигенетических преобразований довендских отложений осадочного чехла Байкитского поднятия. Сибирская платформа // Литология и полезные ископаемые. 1998. № 3. С. 268-279

- Покровский Б.Г., Буякайте М.И., Кокин О.В. Геохимия изотопов С, О, Sr и хемостратиграфия неопротерозойских отложений севера Енисейского кряжа // Литология и полезные ископаемые. 2012. № 2. С. 197-220

- Изох О.П., Изох Н.Г., Пономарчук В.А. и др. Изотопы углерода и кислорода в отложениях франфаменского разреза Кузнецкого бассейна (юг Западной Сибири) // Геология и геофизика. 2009. Т. 50. № 7. С. 786-795

- Кулешов В.Н., Жегалло Е.А., Школьник Э.Л. Эволюция рудогенеза марганца в геологической истории Земли и роль биосферы // Доклады Академии наук. 2011. Т. 441. № 4. С. 504-509

- Медведев П.В., Войтеховский Ю.Л., Чаженгина С.Ю. и др. О возрасте пластовых строматолитов кильдинской серии пова Средний // Уникальные геологические объекты Кольского полуострова: строматолиты полуострова Средний: Материалы Всероссийской (с международным участием) научнопрактической конференции. Апатиты: Институт геологии КНЦ РАН, 2014. С. 9-20

- Крылов И.Н. Строматолиты рифея и фанерозоя СССР. М.: Наука, 1975. 244 с

- Оловянишников В.Г. Модель строения верхнерифейской рифогенной формации Тимана / Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 1997. 40 с

- Оловянишников В.Г., Штейнер В.Л. Изотопный состав углерода и кислорода протерозойских карбонатных пород Тимана и Приполярного Урала // ДАН СССР. 1993. Т. 329. № 3. С. 347-351

- Макеев А.Б., Брянчанинова Н.И., Патова В.А. Минералогия гипабиссальных вулканитов и метасоматитов Четласского Камня (Средний Тиман) // Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов: Тез. докл. Межд. конф. Казань, 2005. С. 158-161

- Удоратина О.В., Недосекова И.Л., Смолева И.В. Изотопия кислорода и углерода осадочных карбонатных пород быстринской серии (Средний Тиман) // XX симпозиум по геохимии изотопов им. академика А. П. Виноградова: Тез. докл. ГЕОХИ РАН. М.: Акварель, 2013. С. 334-337

- Удоратина О.В., Смолева И.В., Недосекова И.Л. Изотопный состав кислорода и углерода в магматических и осадочных карбонатных породах Среднего Тимана // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 7. С. 3-5

- Покровский Б.Г., Чумаков Н.М. Изотопный состав углерода и кислорода в карбонатных породах деминиской и низьвинской свит, верхний рифей Северного Урала // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2009. Т. 17. № 6. С. 105-108

- Подковыров В.Н., Семихатов М.А., Кузнецов А.Б. и др. Изотопный состав карбонатного углерода в стратотипе верхнего рифея (каратавская серия Южного Урала) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1998. Т. 6. № 4. С. 3-19

- Samuelsson J. Carbon and oxygen isotope geochemistry of Early Neoproterozoic successions on the Kola Peninsula, northwest Russia. Norsk Geologisk Tidsskrift. Oslo, 1998. Vol. 78. P. 291-303