Изотопы азота и углерода в реконструкции питания и образа жизни среднедонского населения скифского времени (по материалам курганного могильника Терновое-Колбино)

Автор: Чагаров О.С., Добровольская М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественно-научные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены возможности применения одного из современных палеодиетологических методов, а именно анализа изотопного состава коллагена костной ткани. Полученные данные использованы для реконструкции типа хозяйства, системы жизнеобеспечения и существенно пополняют наши знания о носителях традиций курганных захоронений на Среднем Дону в скифское время. В работе использованы палеоантропологические материалы из могильников Колбино-I и Терновое-I среднедонской культуры конца V - IV в. до н. э. Полученные результаты охарактеризовали состав обыденного рациона как преимущественно белковый (мясомолочный) с добавлением неоднородного растительного компонента. Один из его вариантов - растения С4-типа фотосинтеза, предположительно просо.

Средний дон, курганные могильники, скифское время, биоархеология, система питания, изотопный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143167104

IDR: 143167104

Текст научной статьи Изотопы азота и углерода в реконструкции питания и образа жизни среднедонского населения скифского времени (по материалам курганного могильника Терновое-Колбино)

Получение биоархеологических сведений о типе хозяйства, системе жизнеобеспечения существенно пополняет наши знания о носителях традиций курганных захоронений на Среднем Дону в скифское время. Широко известна дискуссия о происхождении этого населения, по поводу которого существует несколько концепций. Одни представляют «курганное» население как собственно скифов ( Ростовцев , 1925; Замятнин , 1946; Гуляев , 2009); другие – как земледельческо-скотоводческое, язык и этноним которого неизвестен ( Медведев , 2004); третьи – как отдельную обособленную группу скифского происхождения ( Алексеев , 1987); четвертые и вовсе обосновывают, что это преимущественно автохтонное, предположительно финно-угорское население ( Граков , 1947;

Либеров , 1971; Медведев , 1999), сопоставляя их напрямую с племенными названиями из письменных источников.

Как показали этнологические исследования, традиции питания относятся к консервативным ( Арутюнов , 1989. С. 137; Добровольская , 2005. С. 27). Получение сведений об индивидуальных пищевых предпочтениях, основываясь на палеоантропологических материалах, стало возможным благодаря разработке принципов диетологических реконструкций и методикам изотопных исследований ( DeNiro, Epstein , 1978. P. 495; Shoeninger , 1985. P. 515). Изотопные исследования костной ткани стали одним из наиболее популярных методов палеодиетологических реконструкций, чему посвящена обширная литература. Итак, характеризуя изотопные показатели белковых структур костной ткани, получаем информацию о культурных традициях. Изотопные исследования некоторых среднедонских групп эпохи бронзы и средневековья ранее уже освещались в публикациях ( Добровольская, Решетова , 2012; 2016; Решетова , 2015).

В задачи нашего исследования входит получение данных об индивидуальных особенностях обыденных рационов питания людей, погребенных в курганном могильнике Колбино-I – Терновое-1, расположенном в Репьевском районе Воронежской области, на основании данных об изотопном составе коллагена костной ткани. К настоящему времени этот могильник дал наиболее многочисленные палеоантропологические материалы, по сравнению с аналогичными погребальными памятниками этого времени по всему Среднему Подонью.

В анализ включены костные материалы, описанные в табл. 1. Общее количество индивидов 29, из них 11– индивиды мужского пола (38 %); 13– женского пола (45 %); 4 – дети от 3 до 9 лет (14 %) и 1 погребение подростка.

Таким образом, данная выборка составляет около трети от общей численности индивидов могильника и является репрезентативной по отношению ко всей группе из могильника Колбино-1.

Распространенным методом палеодиетологических реконструкций является изотопный анализ коллагена костной и зубной ткани, ориентированный на определении соотношения тяжелых и обычных изотопов таких легких элементов, как углерод (δ13/12С) и азот (δ15/14N). Основываясь на этих данных, можно получить сведения о положении организма в локально трофической сети. Данные об изотопных соотношениях этих двух элементов дают достаточно информации, чтобы оценить долю белковой пищи животного происхождения, долю растительной пищи и, как правило, выявить компонент пищи водного происхождения. На основании этих сведений мы можем судить о пищевой модели1. Палеодието-логические исследования на основе изотопного анализа углерода и азота в коллагене костной ткани известны с 70–80-х гг. прошлого века. В нашей стране подобные исследования начали появляться сравнительно недавно (см., например: Николаев и др., 2002; Святко, 2016; Шишлина, 2012; Энговатова и др., 2013; Добровольская, Решетова, 2012).

Процедура пробоподготовки коллагена костной ткани выполнена в лаборатории Группы физической антропологии ИА РАН по стандартной апробированной методике ( Добровольская, Решетова , 2014. С. 33). Для получения сведений о воспроизводимости данных каждый образец дублируется. Изотопный анализ осуществлялся в Центре коллективного пользования «Масс-спектрометрические исследования» ЦКП (изотопного анализа) Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН под руководством А. В. Тиунова. Анализ изотопного состава углерода и азота проведен на масс-спектрометре ThermoFinnigan Detlta V Plus IRMS c элементным анализатором (Thermo Flash 1112).

Результаты

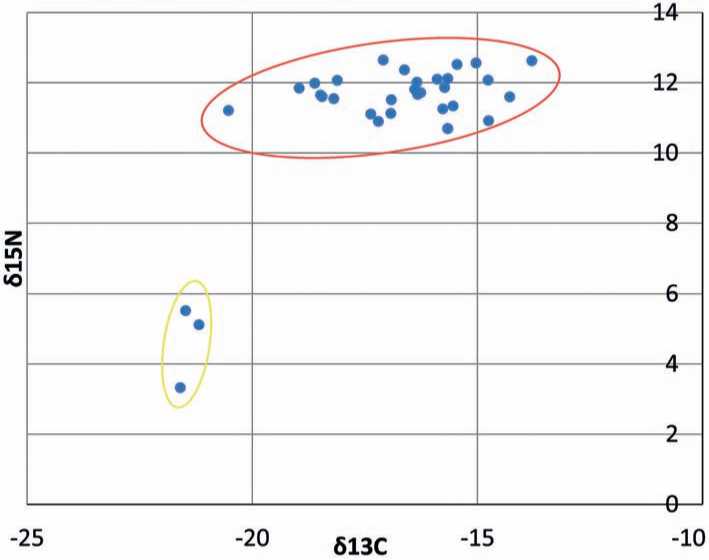

Индивидуальные значения δ углерода варьируют от -20,53 до -13,79 (табл. 1), что составляет значительную величину, около 7 промилле. Индивидуальная изменчивость показателей азота находится в рамках от 10,7 до 12,65 промилле, что существенно ниже диапазона изменчивости углеродного показателя. Общая картина индивидуальных данных приведена на рис. 1.

Охарактеризуем в самом общем виде пищевые модели, которые могут быть связаны с этими значениями дельта азота и углерода. Для этого необходимо иметь «точку отсчета», в качестве которой мы использовали единичные данные по травоядным животным (лошадь2). Сразу отметим, что показатели углерода, полученные для лошадей, типичны для пищевых цепей, базирующихся на С3-типе фотосинтеза.

Исходя из результатов оценки изотопных соотношений в образцах костной ткани лошадей, подтверждаем, что среди изученных индивидов не было вегетарианцев, а доля белковой пищи была в целом одинаковой для всех индивидов. Другой очевидный результат – принадлежность индивидов к различным трофическим цепочкам. Это мнение базируется на данных дельта углерода, находящихся как в зоне С3 фотосинтеза, так и С4.

Таблица 1. Изотопные показатели коллагена костной ткани индивидов из курганных погребений могильников Колбино-I и Терновое-I.

|

№ |

Памятник |

Курган – погребение |

Пол |

Возраст |

δ13C |

δ15N |

|

1 |

Колбино-I |

1 |

муж. |

около 30 |

-18,45 |

11,61 |

|

2 |

Колбино-I |

3-1 |

муж. |

35–45 |

-18,48 |

11,65 |

|

3 |

Колбино-I |

4 |

жен. |

20–25 |

-16,33 |

11,67 |

|

4 |

Колбино-I |

5-1 |

жен. |

40–50 |

-18,61 |

11,99 |

|

5 |

Колбино-I |

6-1 |

муж. |

20–25 |

-15,45 |

12,52 |

|

6 |

Колбино-I |

7-1 |

муж. |

45–50 |

-16,39 |

11,82 |

|

7 |

Колбино-I |

7-2 |

жен. |

40–50 |

-13,79 |

12,63 |

|

8 |

Колбино-I |

8-1 |

жен. |

40–49 |

-14,28 |

11,60 |

|

9 |

Колбино-I |

8-4 |

жен. |

30–35 |

-16,34 |

12,02 |

|

10 |

Колбино-I |

10-1 |

жен. |

около 50 |

-17,09 |

12,65 |

|

11 |

Колбино-I |

11-1 |

ребенок |

около 3 |

-16,92 |

11,13 |

|

12 |

Колбино-I |

11-2 |

жен. |

35–44 |

-18,19 |

11,55 |

|

13 |

Колбино-I |

12-1 |

муж. |

40 + |

-18,11 |

12,07 |

|

14 |

Колбино-I |

19-1 |

муж. |

30–40 |

-14,76 |

12,08 |

|

15 |

Колбино-I |

21-1 |

жен. |

30–39 |

-15,66 |

12,12 |

|

16 |

Колбино-I |

22-1 |

муж. |

30–39 |

-16,62 |

12,37 |

|

17 |

Колбино-I |

26-1 |

ребенок |

около 8 |

-17,37 |

11,11 |

|

18 |

Колбино-I |

29 |

жен. |

25–35 |

-16,91 |

11,52 |

|

19 |

Колбино-I |

29 |

жен. |

40–49 |

-14,75 |

10,92 |

|

20 |

Колбино-I |

32 |

муж. |

30–39 |

-15,77 |

11,26 |

|

21 |

Колбино-I |

34 |

муж. |

35–45 |

-15,73 |

11,87 |

|

22 |

Колбино-I |

35-2 |

жен. |

20–25 |

-16,26 |

11,72 |

|

23 |

Колбино-I |

36-1 |

ребенок |

Inf II |

-15,89 |

12,10 |

|

24 |

Колбино-I |

40-1 |

ребенок |

7–9 |

-15,54 |

11,34 |

|

25 |

Терновое-I |

4-1 |

подросток |

12–14 |

-17,20 |

10,90 |

|

26 |

Терновое-I |

6-1 |

жен. |

30–35 |

-15,66 |

10,70 |

|

27 |

Терновое-I |

7-1 |

муж. |

30–35 |

-18,96 |

11,85 |

|

28 |

Терновое-I |

8-1 |

жен. |

30–39 |

-15,03 |

12,57 |

|

29 |

Терновое-I |

12-1 |

муж. |

29–30 |

-20,53 |

11,21 |

|

30 |

Колбино-I |

13 |

лошадь |

-21,48 |

5,52 |

|

|

31 |

Девица-V |

14 |

лошадь |

-21,60 |

3,33 |

|

|

32 |

Девица-V |

6 |

лошадь |

-21,18 |

5,12 |

Рис. 1. Курганный могильник Колбино-Терновое.

Индивидуальные данные значений δС и δN для образцов коллагена костной ткани людей и животных из погребений

Разброс индивидуальных значений δ13С позволяет условно разделить индивидов данной выборки на две группировки. На рисунке видно, что эта группировка разделена неким малым хиатусом. Одна из них объединена значениями менее -18 ‰, а другая – более -18 ‰. Основу питания первой группы составляют растения С3-типа фотосинтеза и животные, которые питаются растительностью С3-типа фотосинтеза. Группа со значениями дельта углерода более -18 ‰ включает индивидуальные величины до -13 ‰, что свидетельствует о присутствии в рационе этих людей растений С4-типа фотосинтеза. Из известных домашних растений той эпохи – это просо. Итак, мы можем предположить, что люди, погребенные под курганными насыпями, не были однородными в отношении составов рационов. Эти различия выражались, судя по результатам изотопного анализа, в отношении проса. Большая часть оцененных образцов вариантом «+просо», и лишь небольшое число индивидов однозначно не употребляли растения С4 систематически. Следует отметить, что причины расхождения величин дельта углерода могут быть связаны и с другим фактором – средовым. В публикациях отмечена обратно пропорциональная связь между количеством осадков и величиной дельта углерода для растений С3-типа фотосинтеза. Поэтому мы можем предположить также, что частично повышение соотношения тяжелого и обычного изотопа в коллагене может быть связано с тем, что некоторые из погребенных жили в гораздо более аридных условиях, а погребались на родовых землях. С другой стороны, величины выше -15 ‰ вряд ли могут быть связаны с одним лишь средовым фактором. На настоящий момент мы не имеем ориентировочных значений, которые помогли бы нам решить эту дилемму. Возможно, таких четких рубрикаций и не существует, и необходимо искать другие инструменты для различения влияния «аридности» и составов рационов.

Малая изменчивость дельта азота указывает на стабильность доли белкового компонента в пищевых рационах. Значения дельта можно характеризовать как умеренно высокие. Обычно первый вопрос, который адресуется к величинам дельта азота, – присутствует ли в рационе белок пресноводного или морского происхождения (рыба, беспозвоночные животные). В ряде случаев крупные водоемы создают эффект более тяжелого азота, и организмы даже низких трофических уровней характеризуются повышенными величинами дельта. Поэтому значения азота более 12 или 13 ‰ на фоне низких дельта углерода – классическая ситуация для «рыбоедов», живущих у пресных водоемов, а на фоне высоких значений дельта углерода – для жителей морских побережий. Однако эта закономерность также имеет множество средовых корректировок.

В изучаемой группе значения дельта азота, в основном, группируются в диапазоне 11–12 ‰. Есть несколько индивидов со значением соотношения около 13 ‰. Умеренно высокие значения дельта азота на фоне изменчивых показателей углерода склоняют нас к ожидаемому мнению о том, что в рационе курганного населения скифского времени была устойчиво высокая доля животных белков (молоко и мясо наземных животных). Значения дельта азота ниже 9 ‰ в данном случае являлись бы основанием видеть в структуре питания преобладание растительного компонента ( Герцен и др. , 2017. С. 224). Любопытно отметить, что наиболее высокие значения дельта азота встречены у индивидов старшего возраста (Колбинский могильник, курганы 7, 10), а также у молодой женщины из кургана № 8 могильника Терновой. Во всех трех случаях индивиды характеризовались также повышенными значениями дельта углерода. Такое сочетание позволяет нам либо предполагать специфический социальный статус этих индивидов, либо интерпретировать их как жителей более аридных регионов. Предположение это пока ждет своей проверки.

Сопоставления данных по индивидам мужского и женского пола демонстрируют, что маркер белкового компонента – дельта азота – одинаков в обеих гендерных группах. Чуть более высокая средняя арифметическая величина дельта углерода в выборке «женщины» вряд ли может быть признана значимой на фоне значительных индивидуальных вариаций.

Еще один параметр, который может сказываться на пищевых предпочтениях и возможностях формировать свой рацион, – индивидуальный возраст. Как отмечалось выше, среди индивидов с максимальными значениями дельта азота преобладают люди старшего возраста. Значит ли это, что возраст старше или около 50 уже сам по себе маркер благополучия? Возможно, что так, хотя вопрос, безусловно, требует отдельной проработки.

В качестве реперных точек, позволяющих нам реконструировать питание людей из курганных захоронений Среднего Дона, мы использовали пока только три образца коллагена костной ткани лошади. Эти кости были извлечены из ограбленных курганов вместе с костями людей. Очевидно, что погребальное сопровождение не является аналогом обыденного питания. Поэтому мы рассматриваем эти образцы как представителей местной травоядной фауны. Важно отметить, что дельта углерода в образцах лошадей составляет около -21,5 ‰, что уверенно соответствует растениям С3-типа фотосинтеза и не несет каких-либо следов влияния аридных или скученных пастбищ. Низкие дельта азота (от 3 до 6 ‰) также укладываются в наши представления о травоядных нежвачных животных, которые, как правило, показывают низкие значения дельта азота.

Важно отметить, что результаты, полученные по трем животным, пока не позволяют нам связать их в одну трофическую цепочку с людьми. Ведь если мы попытаемся объединить их в одну сеть, то трофический шаг этой пирамиды составит около 5 ‰ для углерода и 6–7 ‰ – для азота. При всей вариативности трофического шага, в данном случае представленная величина малоправдоподобна. Более реалистичным кажется мнение о том, что основу питания людей составляли не только растения с более высоким значением дельта углерода (просо), но и животные с более высоким дельта азота (например, жвачные). Поэтому на настоящем этапе исследования мы не находим следов легендарной традиции, описанной Геродотом и запечатленной в добавочном этнониме «гиппомолги».

Изотопные показатели среднедонского курганного населения и других представителей степного и лесостепного евразийского населения раннего железного века

Вопрос использования проса жителями евразийских степей раннего железного века неоднократно освещался в литературе ( Zhang et al. , 2015; Murphy et al. , 2013; Svyatko et al. , 2013). Следует также отметить, что «изотопный след» проса с востока уходит в более раннюю эпоху – бронзовый век. Так, Т. Ванг с коллегами ( Wang , Way , 2017) просматривают трансъевразийский путь расселения проса из Китая. Обобщающая статья о распространении зерновых культур в Евразии в эпоху бронзы, опубликованная К. Стевенсом и Ш. Мерфи с коллегами ( Stevens, Murphy et al. , 2016, P. 1544, 1545), отражает мнение, согласно которому просо появляется в Центральной Азии в конце третьего тысячелетия до н. э.; до районов Среднего и Нижнего Подонья «добирается» во втором тысячелетии до н. э. С. Святко с коллегами также приходит к выводу о том, что в Южной Сибири (Минусинская котловина) присутствие проса улавливается в изотопных сигналах индивидов из карасукских погребений ( Святко и др. , 2008). Проведенные нами ранее исследования изотопного состава антропологического материала из погребений среднедонской катакомбной культуры идентифицировали несколько индивидов с величинами дельта углерода в зоне значений С4 растений ( Добровольская, Решетова , 2016. С. 172).

Сибирские представители скифского мира – индивиды из погребений та-гарской и уюкской культур Минусинской котловины и Тувы также, судя по данным изотопного анализа, активно использовали в своем каждодневном рационе просо ( Murphy et al. , 2013. P. 2547). Высокие значения дельта углерода (в зоне

С4-типа фотосинтеза) также были определены нами при работе со скелетными материалами из могильника Аймыр-Лыг ( Dobrovolskaya et al. , 2012).

Отметим, что культурные слои поселенческих памятников Среднего Подо-нья демонстрируют крайне скудные следы земледелия и присутствие малого количества зерен проса ( Лебедева , 2004. С. 121. Табл. 2). Тем не менее высокие показатели дельта углерода позволяют нам уже сегодня со значительной долей уверенности предполагать, что просо – один из типичных пищевых компонентов для кочевников раннего железного века всего степного евразийского коридора, как в восточных его пределах, так и в западных. Н. И. Вавилов в своем базовом труде 1926 г. «Центры происхождения культурных растений» отмечает: «По-видимому, просо продвинулось из Азии в Европу вместе с кочевыми народами. Из немногих хлебов, которые высевают кочевники в Азии, просо является излюбленным хлебным злаком. Оно может высеиваться очень поздно, в разные периоды, не связывать кочевника. Для посева на десятину требуется очень малое количество семян; просо чрезвычайно транспортабельно… необычайно засухоустойчиво… В Восточную Европу, на юго-восток европейской части СССР, в Румынию просо пришло еще в доисторические времена, о чем свидетельствует нахождение проса археологами в Румынии (Coucouteni) в каменном веке» ( Вавилов , 1959. С. 41). Таким образом, Н. И. Вавиловым, несмотря на мнение о родине P. miliaceum и P. italicum в Восточной Азии, просматривается две волны проникновения этой культуры в южные европейские регионы России – более ранний и связанный с кочевниками. Таким образом, предположительное участие проса в пищевых рационах (по данным изотопного анализа) хорошо согласуется с флористической картиной, описанной Н. И. Вавиловым. Более основательный ответ на вопрос о причинах устойчивых высоких значений для дельты углерода может быть получен после выявления местных и мигрантных индивидов среди всей палеопопуляции колбинского некрополя.

Заключение

Проведенное нами исследование ставило своей целью реконструкцию усредненного пищевого рациона индивидов из подкурганных захоронений могильника Колбино-Терновое. Наличие представлений о скотоводческом образе жизни людей, которые следовали из археозоологических, археоботанических и, частично, палеоантропологических исследований, не оставляло сомнения в том, что основу рациона людей формировали белки животного происхождения (молоко и мясо). Мы получили этому подтверждение. Очевидно, что цель нашего исследования далеко выходит за рамки этого тривиального результата. Сам по себе метод определения соотношения изотопов углерода и азота в коллагене костной ткани является экспертным и оценивает индивидуальное своеобразие, но зачастую может оценить и статус того или иного типа костной ткани. Поэтому основная значимость результатов состоит не только в выявлении базовых компонентов пищевой модели (молоко – мясо – просо), но и в изучении индивидуального пищевого своеобразия в рамках общей традиции. Мы рассматриваем питание не только как трофическую связь в экосистеме, но и как феномен культуры. В нашем исследовании возникли вопросы, которые касаются хозяйства, землепользования, мобильности и социальной структуры. По причине малочисленности исследованной выборки, сопоставительных материалов экспериментальных работ и пр. они остаются пока без исчерпывающих ответов. Однако, по нашему мнению, именно в этом поле находятся те уникальные возможности метода, которые делают его перспективным.

Список литературы Изотопы азота и углерода в реконструкции питания и образа жизни среднедонского населения скифского времени (по материалам курганного могильника Терновое-Колбино)

- Алексеев А. Ю., 1987. Хронография Скифии второй половины IV в. до н. э.//АСГЭ. Вып. 28. Л.: ГЭ. С. 38-51.

- Арутюнов С. А., 1989. Пища//Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 3: Материальнаякультура/Отв. ред.: С. А. Арутюнов, Р. Вайнхольд. М.: Наука. С. 134-138.

- Арутюнов, 2012. Силуэты этничности на цивилизационном фоне. М.: ИНФРА-М. 416 с.

- Вавилов Н. И., 1959. Центры происхождения культурных растений//Вавилов Н. И. Избранные труды. Т. V. М.; Л.: Наука. С. 9-107.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., Шведчикова Т. Ю., 2017. Население Дороса-Феодоро по результатамкомплексного археолого-антропологического анализа некрополей Мангупского городища(IV-XVII вв. н. э.). М.; СПб.: Нестор-История. 272 с.

- Граков Б. Н., 1947. Скiфи. Киïв: АН УРСР. 200 с.

- Гуляев В. И., 2001. Общие проблемы археологии Среднего Дона скифского времени//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Потуданской археологической экспедиции, 1993-2000 гг./Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 18-52.

- Гуляев В. И., 2009. Погребальный обряд как этноисторический источник (по материалам среднедонских курганов скифского времени)//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг./Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 10-27.

- Добровольская М. В., 2005. Человек и его пища. М.: Научный мир. 367 с.

- Добровольская М. В., Решетова И. К., 2012. Возможности применения изотопного анализа в реконструкции особенностей хозяйственного уклада носителей традиций салтово-маяцкой культуры//Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 3. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 142-150.

- Добровольская М. В., Решетова И. К., 2014. Питание носителей тРАдиций салтово-маяцкой культуры в доно-донецком междуречье по данным изотопного анализа//РА. № 2. С. 39-47.

- Добровольская М. В., Решетова И. К., 2016. Изотопное исследования антропологических материалов из погребальных памятников эпохи бронзы на Среднем Дону//КСИА. Вып. 245. С. 172-181.

- Замятнин С. Н., 1946. Скифский могильник «Частые курганы» под Воронежем (Раскопки Воронежской ученой архивной комиссии 1910-1915 гг.)//СА. Вып. VIII. С. 9-50.

- Лебедева Е. Ю., 2004. Итоги археоботанических исследований на Среднем и Нижнем Дону в 2001-2003 гг.//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001-2003 гг./Отв. ред. В. И. Гуляев. М: ИА РАН. С. 119-126.

- Либеров П. Д., 1971. Этническая принадлежность населения среднего Дона в скифское время//Проблемы скифской археологии/Отв. ред.: П. Д. Либеров, В. И. Гуляев. М.: Наука. С. 103-115. (МИА; № 177.)

- Медведев А. П., 1999. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М.: Наука. 106 с.

- Медведев А. П., 2004. Исследования по археологии и истории Лесостепной Скифии. Воронеж:Истоки. 144 с.

- Николаев В. И., Якумин П., Александровский А. Л., Белинский А. Б., Демкин В. А., Женони Л., Грачева Р. Г., Лонжтнелли А., Малышев А. А., Раминьи М., Рысков Я. Г., Сорокин А. Н., Стижов В. П., Яблонский Л. Т., 2002. Среда обитания человека в голоцене по данным изотопноИнститут географии РАН. 189 с.

- Решетова И. К., 2015. Население донецко-донского междуречья в раннем средневековье. Палеоантропологическое исследование. СПб.: Нестор-История. 132 с.

- Ростовцев М. И., 1925. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л.: Тип. 1-й Ленинградской Трудовой Артели Печатников. 621 с.

- Савченко Е. И., 2001. Могильник скифского времени «Терновое I -Колбино I» на Среднем Дону (погребальный обряд)//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 1993-2000 гг./Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 53-143.

- Святко С. В., 2016. Анализ стабильных изотопов: основы метода и обзор исследований в Сибири и Евразийской степи//АЭАЕ. Т. 44, № 2. С. 47-55.

- Святко С., Мерфи А., Шалтинг Р., Меллори Дж., 2008. Диета народов эпохи бронзы -начала железного века Минусинской котловины (Южная Сибирь) по данным анализа стабильных изотопов азота и углерода: предварительные результаты//Древние и средневековые кочевники Евразии/Ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Азбука. С. 213-216.

- Шевченко А. А., 2009. Новые материалы к изучению курганного могильника скифского времени Колбино-I на Среднем Дону//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг./Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 27-51.

- Шишлина Н. И., 2012. Степь и Кавказ -диалог культур Режим доступа: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/popular_science_articles/o_1918991. Дата обращения: 22.09.2018.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Антипина Е. Е., Зайцева Г. И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе изотопного анализа//КСИА. 228. М. С. 96-115.

- DeNiro M. J., Epstain S., 1978. Influence of diet on the distribution of carbon isotopes in animals//Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 42, iss. 5. P. 495-506.

- Dobrovolskaya M. V., Buzhilova A. P., Mednikova M. B., Tiunov A. V., Seleznyova V. I., Moiseyev V. G., Khartanovich V. I., 2012. Palaeodietary investigation of carbon (13C/12C) and nitrogen (15N/14N) stable isotopes in human bone collagen from Early Iron Age burials Aymyrlyg, Tuva//Abstracts of 18th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, 29th of August -1st of September 2012, H elsinki, Finland. Helsinki: University of Helsinki. P. 162.

- Murphy E. M., Beer N., Schulting R., Chistov Y., Kasparov A., Pshenitsyna M., 2013. Iron Age pastoral nomadism and agriculture in the eastern Eurasian steppe: implications from dental palaeopathology and stable carbon and nitrogen isotopes//JAS. Vol. 40, iss. 5. Р. 2547-2560.

- Shoeninger M. J., 1985. Trophic level effects on 15N/14N and 13C/12C ratios in bone collagen and strontium level in bone mineral//Journal of Human Evolution. Vol. 14, iss. 5. P. 515-525.

- Stevens С. J., Murphy C., Roberts R., Lucas L., Silva F., Fuller D., 2016. Between China and South Asia:A Middle Asian corridor of crop dispersal and agricultural innovation in the Bronze Age//The Holocene.Vol. 26, iss. 10. P. 1541-1555.

- Svyatko S. V., Schulting R. J., Mallory J., Murphy E. M., Reimer P. J., Khartanovich V. I., Chistov Y. K.,Sablin M. V., 2013. Stable isotope dietary analysis of prehistoric populations from the Minusinsk Basin, Southern Siberia, Russia: a new chronological framework for the introduction of millet to the eastern Eurasian steppe//JAS. Vol. 40, iss. 11. P. 3936-3945.

- Wang T., Way D., 2017. Tianshanbeilu and the Isotopic Millet Road: reviewing the late Neolithic/Bronze Age radiation of human millet consumption from north China to Europe //National Science Review. Access mode: https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwx015/3052682. Date of access: 22.09.2018.

- Zhang G., Hu Y., Wang L., Cao C., Li X., Wu X., Sun Z., Chen F., Bai J., Peng L., Song G., Wang G., Richards M. P., 2015. A paleodietary and subsistence strategy investigation of the Iron Age Tuoba Xianbei site by stable isotopic analysis: A preliminary study of the role of agriculture played in pastoral nomad societies in northern China//JASR. Vol. 2. P. 699-707.