Изучение аллельного состава глиадин-кодирующих локусов селекционных линий твердой пшеницы

Автор: Прядун Ю.П., Любимова А.В., Еремин Д.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение селекционных линий яровой твердой пшеницы для определения их генетической структуры и происхождения. Материалом для исследования послужили зерновки сорта Безенчукская степная (разновидность hordeiforme) и 4 селекционных линий (leucurum), выделенных из его посевов. Так как причиной появления растений другой разновидности могло быть механическое засорение, также был изучен сорт Марина - как вероятный источник сортовой примеси. Установлено, что ни одна из исследованных линий по компонентному составу глиадина не соответствовала сорту Безенчукская степная. У селекционных линий № 1 и 2 преобладал тип спектра, идентичный II биотипу сорта Марина (95,45 и 93,18 % соответственно). Селекционные линии№ 3 и 4 по компонентному составу глиадинабыли близки спектрам сорта Марина. Генетическая формула глиадина линии № 3 Gli-A1d g; B1d la; A2d a; B2d ou, основного биотипа линии№ 4 - Gli-A1d g; B1d la; A2d d; B2d a. Генетическая дистанция по Dice между II и IV биотипами сорта Марина и линиями № 3 и 4 составила 0,2. Генотипы этих линий представляют собой естественные гибриды или мутантные формы, в формировании которых участвовал сорт Марина. Генотипы, от которых были получены исследованные селекционные линии, появились в посевах сорта Безенчукская степная в результате механического засорения. Однако учитывая, что линии № 3 и 4 характеризуются высокими показателями качества зерна и уникальными спектрами глиадина, они были оставлены для дальнейшего изучения и включения в селекционный процесс.

Твердая пшеница, глиадинкодирующие локусы, электрофорез, электрофоретический спектр, генетическая дистанция

Короткий адрес: https://sciup.org/140250684

IDR: 140250684 | УДК: 581.19:631.52:633.112.1 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-7-3-10

Текст научной статьи Изучение аллельного состава глиадин-кодирующих локусов селекционных линий твердой пшеницы

Введение. Твердая пшеница (Triticum durum Desf.) – сельскохозяйственная культура, зерно которой является ценнейшим сырьем для макаронной и кондитерской промышленности, а также для создания круп и диетического питания [1]. В селекционном процессе при выведении новых сортов, обладающих комплексом хозяйственно ценных и адаптивно значимых призна- ков, важное место занимает совершенствование системы оценки селекционного материала. На современном этапе селекции для этой цели применяются методы молекулярного и биохимического маркирования [2–4]. Наиболее доступным и эффективным в настоящее время является метод электрофореза запасных спирторастворимых белков – проламинов [5, 6].

Глиадины – запасные спирторастворимые белки зерна пшеницы – достаточно хорошо изучены и успешно применяются в селекционном процессе. Проламины твердой пшеницы наследуются кодоминантно, группами – блоками компонентов и контролируются четырьмя локусами генов – Gli-A1d, Gli-B1d, Gli-A2d и Gli-B2d , расположенными на коротких плечах хромосом первой и шестой гомеологической группы [7]. Глиа-дины характеризуются высоким уровнем полиморфизма, что позволяет, основываясь на их компонентном составе, различать до 80 % сортов [8]. Это дает возможность использовать такие белки для регистрации и идентификации сортов, биотипов и линий, определения биотип-ного состава сортов, а также позволяет проводить оценку селекционного материала. В частности, проламины используются для подтверждения гибридности особей, выявления нетипичных генотипов и установления причин их появления [9–12]. Понимание природы возникновения таких генотипов крайне важно для селекции и семеноводства, особенно если они были обнаружены в гетерогенных сортах, полученных из гибридных популяций. В этом случае появление нетипичных растений может быть объяснено не только механическим засорением, но и разнообразными биологическими процессами: мутациями, свободным опылением, расщеплениями, – происходящими внутри популяции самого сорта. При этом новые генотипы могут стать ценным исходным материалом для селекции. Для включения в селекционный процесс необходимо подтвердить, что они не представляют собой сортовую примесь, т. е. не идентичны генетически уже существующим сортам.

Цель исследования : изучение аллельного состава глиадин-кодирующих локусов селекционных линий твердой пшеницы для определения возможности их включения в селекционный процесс.

Задачи исследования: изучить компонентный состав глиадина селекционных линий; оценить генетическое сходство между исследуемыми линиями и сортами твердой пшеницы; определить причину появления нетипичных генотипов.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили 4 селекционные линии, выделенные из посевов сорта твердой пшеницы Безенчукская степная в Челябинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

Сорт Безенчукская степная имеет разновидность hordeiforme (табл. 1) . Но при возделывании его на полях Челябинского НИИСХ в посевах были обнаружены нетипичные растения разновидности leucurum.

Таблица 1

Характеристика сортов твердой пшеницы, возделываемых в Челябинском НИИСХ

|

Сорт |

Учреждение-оригинатор |

Происхождение* |

Разновидность |

|

Безенчукская степная |

Самарский НИИСХ имени Н.М. Тулайкова |

Индивидуальный отбор из гибридной популяции F 2 Саратовская золотистая / Безенчукская 182 // Безенчук-ская 182 // Гордеиформе 740 |

hordeiforme |

|

Марина |

Самарский НИИСХ имени Н.М. Тулайкова |

Индивидуальный отбор из F 2 гибридной популяции Валентина / Гордеи-форме 1434. В родословную Гор-деиформе 1434 входят сорта Безен-чукская 182, Саратовская золотистая и Гордеиформе 740 |

leucurum |

*Данные официального сайта Самарского НИИСХ имени Н.М. Тулайкова (URL:

.

Наиболее очевидная причина появления особей другой разновидности – механическое засорение. В данном случае источником появления сортовой примеси мог быть сорт твердой пшеницы Марина, также возделываемый на полях института (см. табл. 1). Однако по показателям продуктивности колоса и качества зерна нетипичные генотипы превосходили сорта Бе-зенчукская степная и Марина (табл. 2). Эти генотипы были размножены и послужили основой для получения 4 селекционных линий твердой пшеницы.

Анализы проводили по общепринятым методикам: ГОСТ 10842-89, ГОСТ 10846-91, ГОСТ 54478-2011, ГОСТ 10987-76, ГОСТ 10840-2017; урожайность определяли путем ручного обмолота снопов с последующим пересчетом на т/га.

Для оценки генетической структуры и происхождения селекционных линий были исследованы запасные спирторастворимые белки зерна методом нативного электрофореза. Анализы проводили в лаборатории сортовой идентификации семян Института прикладных аграрных исследований и разработок Государственного аграрного университета Северного Зауралья в 2019 г.

Исследовали по 100 индивидуальных зерновок, отобранных методом случайной выборки от каждой линии, а также от сортов Безенчукская степная и Марина. Анализ проводили в соответствии со стандартной методикой [13]. В качестве стандарта использовали сорт твердой пшеницы Langdon. Идентификацию аллельных состояний блоков компонентов глиадина проводили в соответствии с опубликованными каталогами [7, 14]. За эталонные были приняты спектры сортов Безенчукская степная и Марина, опубликованные в Сводном каталоге электрофоретических спектров глиадина сортов-эталонов, районированных в Российской Федерации до 2010 г. включительно [13].

Таблица 2

Результаты экологического испытания сортов и селекционных линий яровой твердой пшеницы, паровой предшественник, 2018 г.

|

СК s с; i— о о |

аз X ф w аз >S аз о |

1_____ аз £ О Ф аз ^8 |

ф ¥ 1 £ а. ® й ГО о щ |

Клейковина |

1— о сЕ о ф о |

=Е |

|

|

ф аз О О |

|||||||

|

Безенчукская степная |

2,8 |

48,9 |

12,29 |

33,9 |

99, II |

61,0 |

788 |

|

Марина |

2,0 |

53,2 |

11,41 |

30,9 |

90, II |

56,0 |

775 |

|

Линия № 1 |

3,4 |

46,9 |

14,44 |

32,9 |

95, II |

95,0 |

836 |

|

Линия № 2 |

3,3 |

50,1 |

16,60 |

36,9 |

107, III |

94,0 |

824 |

|

Линия № 3 |

3,1 |

53,6 |

16,04 |

35,2 |

106, III |

96,0 |

801 |

|

Линия № 4 |

3,4 |

49,4 |

14,68 |

32,0 |

102, II |

96,0 |

810 |

|

НСР 05 |

0,2 |

2,7 |

0,72 |

1,8 |

5 |

3,7 |

65 |

Для определения генетического сходства между изучаемыми сортами и линиями была применена кластеризация методом попарного внутригруппового невзвешенного среднего (UPGMA – Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Mean). В качестве индекса подобия использовали коэффициент Dice. Построение дендрограммы выполняли с использованием программы TREECON 1.3b.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования установлено, что спектры глиадина сортов Безенчукская степная и Марина, возделываемых в Челябинском НИ-ИСХ, соответствуют эталонным. Генетические формулы глиадина сортов имеют вид: Безен-чукская степная – Gli-A1d g; B1d a; A2d a; B2d h+hj; B5d a , Марина – Gli-A1d g; B1d c; A2d a; B2d h+a+h+a; B5d o+o+b+b.

Анализ селекционных линий показал, что линия № 3 гомогенная по компонентному составу глиадина. Линии № 2 и 4 состояли из 2 биотипов, линия № 1 – из 3 (табл. 3).

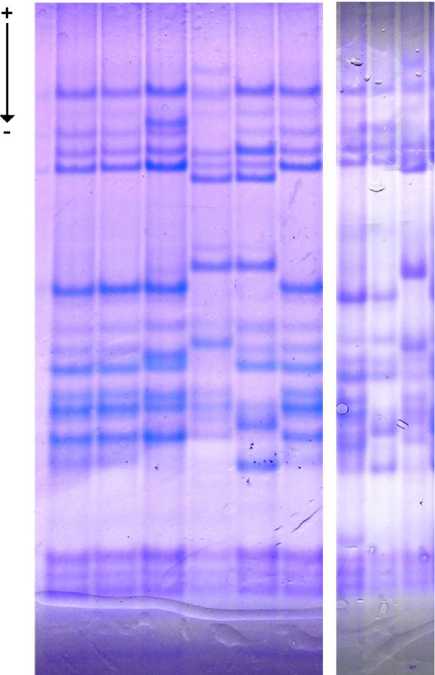

Ни одна из исследованных линий не соответствовала сорту Безенчукская степная. Это указывает на то, что генотипы, от которых были получены эти линии, появились в посевах сорта Безенчукская степная в результате механического засорения. У селекционной линии № 1 преобладал тип спектра (95,45 %), по компонентному составу глиадина идентичный II био- типу сорта Марина. К этому же биотипу относилась большая часть исследованных зерновок линии № 2 (93,18 %). Остальные типы спектра, обнаруженные в этих линиях, встречались с частотой от 1,14 до 6,82 % и соответствовали биотипам линий № 3 и 4. Селекционные линии № 3 и 4 по компонентному составу глиадина были близки спектрам сорта Марина (рис. 1), в каждом случае отличаясь аллелями по двум локусам.

Для того чтобы оценить генетическое сходство исследуемых образцов, нами была проведена кластеризация (рис. 2).

В результате образцы разделились на 2 кластера. Первый образовали I и III биотипы сорта Марина и сорт Безенчукская степная. Оставшиеся образцы сформировали второй кластер, включающий 2 подкластера (Dice = 0,2). В первый подкластер вошли II и IV биотипы сорта Марина, а также основные биотипы селекционных линий № 1 и 2. Генетическая дистанция по Dice между сортом Марина и этими биотипами равнялась нулю. Второй подкластер сформировали две группы образцов. В первую группу объединились селекционная линия № 3 и идентичные ей биотипы, выявленные нами в линиях № 1, 2 и 4. Вторую группу сформировали основной биотип линии № 4 и II биотип линии № 2. Генетическая дистанция между линией № 3 и основным биотипом линии № 4 составила 0,16.

Таблица 3

Результаты лабораторного сортового контроля селекционных линий твердой пшеницы

|

Номер линии |

Кол-во типов спектра, шт. |

Соответствие спектру сорта (да/нет) |

Формула глиадина |

|

|

Марина |

Безенчукская степная |

|||

|

1 |

3 |

Да, II биотип (95,45 %) |

Нет |

Преобладающий биотип: Gli-A1d g; B1d c; A2d a; B2d a Gli-A1 d g; Bi d la; A2 d d; B2d a (3,41 %); Gli-A1 d g; Bi d la; A2d a; B2d ou (1,14 %) |

|

2 |

2 |

Да, II биотип (93,18 %) |

Нет |

Преобладающий биотип: Gli-A1d g; B1d c; A2d a; B2d a Gli-Al d g; Bi d la; A2d a; B2d ou (6,82 %) |

|

3 |

1 |

Нет |

Нет |

Gli-A1d g; B1d la; A2d a; B2d ou |

|

4 |

2 |

Нет |

Нет |

Преобладающий биотип: Gli-A1d g; B1d la; A2d d; B2d a Gli-A1d g; Bi d la; A2d a; B2d ou ( 1,14 %) |

Л1 Л2 ЛЗ L. Б.с. М. Л4 ЛЗ L.

Рис. 1. Электрофоретические спектры преобладающих биотипов селекционных линий твердой пшеницы: Л1–Л4 – линии № 1–4; Б.с. – Безенчукская степная (I биотип); М. – Марина

(II биотип); L. – Langdon (стрелкой указано направление миграции белков при электрофорезе)

В .4 03 02 0.1

-I-----------------------I-----------------------1-----------------------I-----------------------

Марина (I)

Марина (III)

Безенчукская степная (I)

Безенчукская степная (II)

Линия №1 (III)

Линия №2 (II)

Линия №3

Линия №4 (II)

Линия №4 (I)

Линия №1 (II)

— Марина (IV)

■ Линия №2 (I) Марина (II)

Линия №1 (I)

Рис. 2. Дендрограмма сортов и селекционных линий твердой пшеницы

(шкала показывает значение генетической дистанции по Dice, на ветвях указаны значения bootstrap-индексов, в скобках – номера биотипов)

Близость сорта Безенчукская степная к I и III биотипам сорта Марина объяснима общностью их происхождения (см. табл. 1). Компоненты глиадина наследуются блоками, частота рекомбинаций внутри которых крайне низка. Характер наследования блоков компонентов глиадина кодоминантный. Это выражается в том, что при скрещивании гибриды F 1 имеют весь набор компонентов проламина родительских особей [15]. В следующих поколениях происходят расщепления, однако все потомки будут иметь разнообразные комбинации только тех блоков компонентов, которые были у родительских особей.

Отсутствие генетических различий между первыми биотипами линий № 1, 2 и II биотипом сорта Марина подтверждает, что семенной материал сорта Безенчукская степная подвергся механическому засорению. Линии № 1 и 2 представляют собой размноженный II биотип сорта Марина. Механическое смешивание сортов – частое явление на предприятиях, возделывающих несколько сортов одной культуры. Этому способствует использование для посева, уборки и доработки зерна одной и той же техники и плохая ее очистка от семян предыдущего сорта.

Линии № 3 и 4 не идентичны, но генетически близки сорту Марина, что указывает на их родство. На наш взгляд, они появились в результате биологического засорения. Появление биологической примеси возможно, например, в случае расщеплений при остаточной гетерозиготности сорта, а также в результате спонтанной гибридизации и мутационных процессов [16]. Сорт Марина включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2009 г. и возделывается более 10 лет. Остаточная гетерозиготность в данном случае маловероятна. Для твердой пшеницы характерно закрытое цветение, однако, как и у других самоопыляющихся сельскохозяйственных культур, часть цветков может цвести открыто. Этому способствует повышенная температура и влажность воздуха [17]. Результатом становятся естественные скрещивания, которые приводят к появлению новых генотипов. По нашему мнению, генотипы линий № 3 и 4 представляют собой естественные гибриды либо мутантные формы, в формировании которых участвовал сорт Марина. Учитывая, что линии № 3 и 4 характеризуются высокими показателями качества зерна, они являются перспективными для дальнейшего изучения и включения в селекционный процесс.

Выводы

-

1. В результате электрофоретического анализа установлено, что все селекционные линии представляют собой механическую примесь. Линии № 1 и 2 имеют генетическую формулу глиадина Gli-A1d g; B1d c; A2d a; B2d a, идентичны II биотипу сорта Марина.

-

2. Селекционные линии № 3 и 4 по компонентному составу глиадина отличаются от сорта Марина (Dice = 0,2). Генетическая формула глиадина линии №3 Gli-A1d g; B1d la; A2d a; B2d ou, основного биотипа линии № 4 – Gli-A1d g; B1d la; A2d d; B2d a. Эти генотипы представляют собой спонтанные гибриды или мутантные формы II биотипа сорта Марина.

-

3. Линии № 3 и 4, характеризующиеся уникальными спектрами глиадина, оставлены для дальнейшего изучения и включения в селекционный процесс.

Список литературы Изучение аллельного состава глиадин-кодирующих локусов селекционных линий твердой пшеницы

- Самофалова Н.Е., Иличкина Н.П., Авраменко М.А. и др. Коммерческие сорта твердой пшеницы и особенности их семеноводства // Зерновое хозяйство России. 2016. № 6 (48). С. 42-47.

- Давоян Э.Р., Беспалова Л.А., Давоян Р.О. и др. Использование молекулярных маркеров в селекции пшеницы на устойчивость к бурой ржавчине в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2014. Т. 18, № 4/1. С. 732-738.

- Хлесткина Е.К. Молекулярные маркеры в генетических исследованиях и в селекции // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Т. 17, № 4/2. С. 1044-1054.

- Тоболова Г.В. Изменение биотипного состава сорта мягкой пшеницы Тюменская 80 в процессе семеноводства // Аграрный вестник Урала. 2009. № 10. С. 12-14.

- Любимова А.В., Ярова Э.Т., Еремин Д.И. Изменение биотипного состава сортов яровой тритикале в процессе возделывания // Вестник КрасГАУ. 2018. № 5 (140). С. 3-8.

- Якубышина Л.И., Казак А.А., Логинов Ю.П. Использование метода электрофореза в семеноводстве ячменя сорта Одесский 100 // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 5 (67). С. 56-59.

- Кудрявцев А.М. Создание системы маркеров твердой пшеницы (T. durum Desf.) и ее применение в научных исследованиях и практических разработках: автореф. дис. … д-ра биол. наук. М., 2007. 48 с.

- Поморцев А.А., Кудрявцев А.М., Конарев В.Г. и др. Методика проведения лабораторного сортового контроля по группам сельскохозяйственных растений. М.: Росминформагротех, 2004. 96 с.

- Остапенко А.В., Тоболова Г.В. Создание базы данных сортов рода Avena L. На основе изменчивости компонентного состава проламинов // Аграрный научный журнал. 2015. № 12. С. 24-26.

- Тоболова Г.В. Идентификация и сортовая чистота партий элиты пшеницы в Тюменской области // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2012. № 3 (226). С. 12-18.

- Поморцев А.А., Лялина Е.В., Калабушкин Б.А. Гордеин-кодирующие локусы как генетические маркеры у ячменя // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2009. Т. 165. С. 32-36.

- Любимова А.В., Еремин Д.И. Региональные особенности полиморфизма авенинов овса, возделываемого в Западной Сибири // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2018. Т. 179, № 2. С. 85-95.

- DOI: 10.30901/2227-8834-2018-2-85-95

- Упелниек В.П., Новосельская-Драгович А.Ю., Шишкина А.А., Мельник В.А. и др. Лабораторный анализ белков семян пшеницы: технологическая инструкция. М.: ВАШ ФОРМАТ, 2013. 173 с.

- Кудрявцев А.М., Дедова Л.В., Мельник В.А., Шишкина А.А. и др. Генетическое разнообразие современных российских сортов яровой и озимой твердой пшеницы по глиадинкодирующим локусам // Генетика. 2014. Т. 50, № 5. С. 554-559.

- Остапенко А.В., Тоболова Г.В. Применение метода электрофореза проламинов овса для определения гибридной природы зерен F1 // Вестник КрасГАУ. 2017. № 2 (125). С. 14-21.

- Розова М.А., Зиборов А.И., Егиазарян Е.Е. Изменение урожайности и параметров качества сорта яровой твердой пшеницы Харьковская 46 под влиянием экологических факторов // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2017. Т. 178, № 3. С. 59- 66.

- DOI: 10.30901/2227-8834-2017-3-59-66

- Тоболова Г.В. Биология цветения у пшеницы Triticum carthlicum Nevski в лесостепи Тюменской области // Земледелие. 2013. № 6. С. 43-45.