Изучение деградации почвы Аральского моря на основе классификации космических снимков

Автор: Хожиматов Ф.Р.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Развитие современного города

Статья в выпуске: 3 (69), 2021 года.

Бесплатный доступ

По результатам управляемых и неуправлямых классификаций мультиспектральных космоснимков, (Landsat 7-8) последние были разделены на несколько площадных ореолов по типам почвы. Была построена карта засоленности почвы для приаральского региона. В настоящее время полоса осушки Большого Аральского моря достигает от 1-2 км вдоль чинка и западного берега Западного водоёма до более ста пятидесяти - двухсот километров от южного побережья. Обнаженные донные осадки представляют собой отложения морского, речного и смешанного генезиса. На этих обнажившихся грунтах идёт процесс почвообразования, который в корне отличается от зональных процессов своими специфическими особенностями. И именно эти особенности позволяют почвенному покрову осушенной части дна Аральского моря за короткий отрезок времени проходить вековой цикл развития.

Араль, деградация почвы, солёность

Короткий адрес: https://sciup.org/140276015

IDR: 140276015 | УДК: 528.46

Текст научной статьи Изучение деградации почвы Аральского моря на основе классификации космических снимков

Одна из крупнейших глобальных экологических катастроф в новейшей истории, переживаемая странами и населением в 62 миллиона человек в Центральной Азии, это трагедия Аральского моря, которая по своим экологическим, климатическим, социально-экономическим и гуманитарным последствиям угроза устойчивому развитию региона, здравоохранению, генофонду и будущему людей, проживающих в нем [1-7]. До 1960 года площадь Аральского моря составляла 68,9 тыс. км2, объем воды - 1083 куб. км, длина - 426 км, ширина - 284 км, наибольшая глубина - 68 м. Значительный рост населения, проживающего в этой области, масштабы урбанизации и интенсивного освоения земель, строительство крупных гидротехнических и ирригационных сооружений на водотоках бассейна Аральского моря в прошлом, без учета экологических последствий, условия для высыхания одного из самых красивых водоемов на планете.

Начальный этап формирования почвенного покрова на всех типах побережья Аральского моря одинаков. Он связан с интенсивным развитием соленакопления на освободившихся из-под уровня воды грунтов и образованием в зоне активного пляжа маршевых и приморских солончаков с хлоридным, сульфатно-хлоридным и хлоридно-сульфатным типом засоления. Равномерное распределение солей по всему профилю к концу первого года развития молодой суши в континентальных условиях сменяется интенсивным накоплением в верхних горизонтах. (Сектименко, 1991; Stulina, Sektimenko 2004).

В дальнейшем почвообразовательный процесс дифференцируется в зависимости от литологического и морфологического строения бывшего подводного склона.

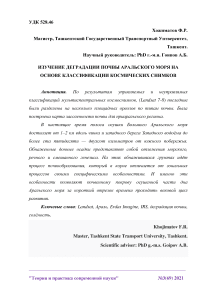

Для изучения засоленности приаральской территории были использованы 4 космических снимка полученных с космического аппарата Landsat-8, каждый из которых составляет 32159 км2. В программе ERDAS IMAGINE с использованием модуля target detection по спектральной сигнатуре космических снимков выполнен автоматический анализ и изучена степень засоленности территории и деградации почвы. Она отображена на рисунке 1.

В дальнейшем почвообразовательный процесс дифференцируется в зависимости от литологического и морфологического строения бывшего подводного склона. Развитие почв во времени под влиянием изменяющихся гидрогеологических условий и аридного климата происходит поступательно от гидроморфных к автоморфным. При легком литологическом составе развитие почв заканчивается обычно образованием эолового эрозионноаккумулятивного рельефа. При тяжелом механическом составе образуются более сформировавшиеся пустынные почвы солончакового типа, которые со временем могут трансформироваться в такырные почвы, в замкнутых котловинах и лагунах образуются, обычно, соровые солончаки.

Рис.1. Вероятность засоленности и деградации почвы приаральского региона (по результатам спектральных сигнатур КС LANDSAT-8).

В этих условиях эволюция почв во времени будет происходить, как и сейчас, по следующей схеме: избыточно гидроморфные почвы (марши) → умеренно гидроморфные солончаки → полугидроморфные солончаки → полуавтоморфные солончаки ^ автоморфные солончаки.

На последующих стадиях развития почв солончаковые процессы, вызванные гидроморфными условиями, затухают, во много раз возрастает роль аридно-зонального фактора, под влиянием которого дальнейшее развитие почв идет типично по пустынному типу[2].

Периодически промывной режим сменяется на выпотной, а первоначально хлоридный тип засоления — на хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный, с плотным остатком в максимуме до 15%. Процесс преобразования маршевых солончаков в приморские протекает приблизительно в течение трех-четырех лет и связан с изменением характера распределения солей в почвенном профиле и накоплением их в первой метровой толще. Уровень грунтовых вод при этом снижается с 0,5 м до 1,5 м.

Автоморфные и полуавтоморфные почвы, особенно их корково-пухлые разновидности становятся источником пыли и соли.

В дельте в условиях недостаточной обводненности происходит процесс деградации гидроморфных дельтовых почв, переход их в опустынивающиеся (рис. 2) разности, полная трансформация плавнево-болотных почв и преобладание обсыхающих вариантов лугово-болотных и аллювиальнолуговых почв очень сильной степени засоления, увеличение площадей такыровидных почв, песков и солончаков. Интенсивность этого процесса определяется особенностями мезо- и макрорельефа, и региональных экологических условий. В период зарегулирования стока практически все гидроморфные почвы характеризуются высокой степенью засоления[3-5].

Рис.2. Опустынивание дельты, засохшие деревья туранги (Populus pruinosa)

Смена сульфатного и хлоридно-сульфатного типов засоления на сульфатно-хлоридный и хлоридный создает угрозу развития вторичного засоления гидроморфных почв. Особенно этот процесс характерен для начальных стадий опустынивания почв.

Деградация гидроморфных почв проявляется в снижении продуктивности кормовых угодий. Вся территория характеризуется сильной степенью опустынивания, охватывающей более 50% площади, потерей биологического разнообразия, практически необратимыми нарушениями морфологической структуры ландшафтов[6-7].

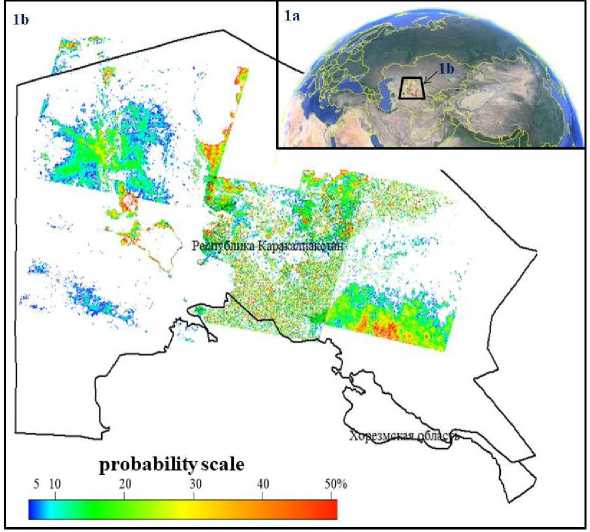

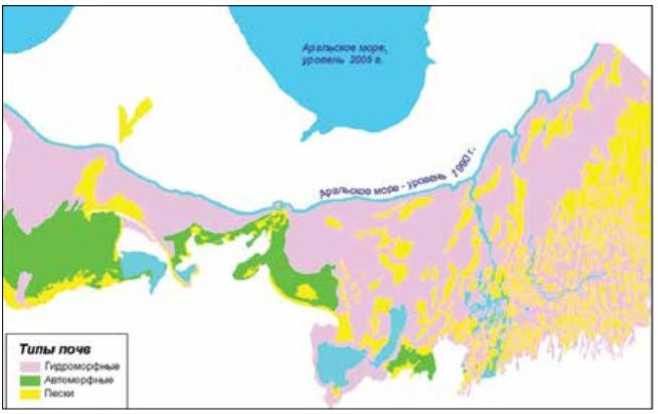

За 15 лет с момента составления предыдущей почвенной карты Институтом почвоведения АН (Сектименко, 1991) (рис. 3) произошли значительные изменения. В результате проведенных нами девяти экспедиций на обсохшее море и в дельту Амударьи были заложены более 300 почвенных разрезов и составлена почвенная карта (рис. 4).

Рис. 3. Почвенная карта, состояние местности на 1990 год.

Рис. 4. Почвенная карта, состояние местности на 2005.

По геоморфологическим и почвенным условиям территория обсохшего дна четко подразделяется на восточную часть, приуроченную к Акпеткинской островной системе, и западную равнинную часть между плато Устюрт и Кокдарьей (Муйнакская часть), включая специфическую территорию между плато Устюрт и заливом Аджибай.

Заключение

В заключении можно сказать, при изучении почвенного покрова на обсохшем дне Аральского моря были выделены и описаны следующие разновидности приморских почв: солончаки полугидроморфные, солончаки гидроморфные, солончаки полуавтоморфные, солончаки автоморфные, пустынно-песчаные почвы, опустынившиеся аллювиально-луговые дельтовые почвы, пески, закрепленные в различной степени. Часто почвы встречаются в сочетаниях и комплексах, отражая пестроту почвенного покрова обсохшего морского дна.

Список литературы Изучение деградации почвы Аральского моря на основе классификации космических снимков

- Аладин Н.В., Плотников И.С. Высыхание Аральского моря и возможные пути реабилитации и консервации его северной части // Тр. Зоол. ин-та РАН. 1995. Т. 262. - С. 3-16.

- "Комплексные дистанционные и наземные исследования осушенного дна Аральского моря", под ред. проф В.А. Духовного. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2008. - 190 с. (http: //www.cawater info.net/library/rus/aral_book_2008_ru.pdf).

- Портал знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии "CAWaterInfo", http: //www.cawater-info.net/library/rus/gov8.pdf.

- Плотников И.С. Многолетние изменения фауны свободноживущих водных беспозвоночных Аральского моря. - СПб.: ЗИН РАН, 2016. - 168 с.

- Cretaux J.-F, Letolle R., Bergé-Nguyen M. History of Aral sea level variability and current scientific debates // Global and Planetary Changes, 110, Special Issue SI. 2013. - P. 99-113.

- Ermakhanov Z. K., Plotnikov I. S., Aladin N. V., Micklin P. Changes in the Aral Sea Ichthyofauna and Fishery During the Period of Ecological Crisis // Lakes & Reservoirs: Research and Management, 2012. 17. - P. 3-9.

- Micklin P. Aral Sea Basin Water Resources and the Changing Aral Water Balance // The Aral Sea: The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great lake. - Springer, 2014. - P. 111-137.