Изучение динамики и факторов снижения себестоимости сахарной свеклы в Орловской области

Автор: Игнатова О.В., Власова Т.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3 (8), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105603

IDR: 140105603

Текст статьи Изучение динамики и факторов снижения себестоимости сахарной свеклы в Орловской области

Себестоимость продукции — это выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию.

Важную роль в определении тенденций изменения себестоимости и факторов, оказывающих на нее влияние, занимает экономико – статистический анализ.

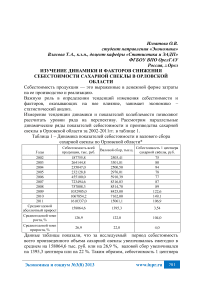

Измерение тенденции динамики и показателей колеблемости позволяют рассчитать уровни ряда на перспективу. Рассмотрим параллельные динамические ряды показателей себестоимости и производства сахарной свеклы в Орловской области за 2002-2011гг. в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика показателей себестоимости и валового сбора сахарной свеклы по Орловской области*

|

Годы |

Себестоимость всей продукции, тыс. руб. |

Валовой сбор, тыс.ц. |

Себестоимость 1 центнера сахарной свёклы, руб. |

|

2002 |

187755,8 |

2503,41 |

75 |

|

2003 |

264144,8 |

3301,81 |

80 |

|

2004 |

235047,0 |

2500,50 |

94 |

|

2005 |

232128,8 |

2976,01 |

78 |

|

2006 |

455100,0 |

5910,39 |

77 |

|

2007 |

723494,6 |

8316,03 |

87 |

|

2008 |

757808,3 |

8514,70 |

89 |

|

2009 |

1032905,0 |

8425,00 |

122,6 |

|

2010 |

1067854,2 |

7162,00 |

149,1 |

|

2011 |

1610337,0 |

15061,1 |

106,9 |

|

Среднегодовой абсолютный прирост |

158064,6 |

1395,3 |

3,54 |

|

Среднегодовой темп роста, % |

126,9 |

122,0 |

104,0 |

|

Среднегодовой темп прироста, % |

26,9 |

22,0 |

4,0 |

Данные таблицы показали, что за исследуемый период себестоимость всего произведенного объема сахарной свеклы увеличивалась ежегодно в среднем на 158064,6 тыс. руб. или на 26,9 %, валовой сбор увеличивался на 1395,3 центнера или на 22 %. Таким образом, себестоимость 1 центнера сахарной свеклы также имела тенденцию роста ежегодно на 3,54 руб. или 4 %.

В результате аналитического выравнивания было получено следующее уравнение тренда, отражающее тенденцию динамики себестоимости 1 ц сахарной свеклы: У̃ t = 95,86 + 5,8*t. Таким образом, уровень себестоимости 1 центнера сахарной свеклы в рассматриваемом периоде в среднем составляет 95,86 руб., и с каждым годом увеличивается на 5,8 руб. Так же были изучены показатели колеблемости уровня динамического ряда себестоимости 1 ц сахарной свеклы. Было установлено, что в анализируемом периоде себестоимость 1 центнера сахарной свёклы отклонялась от теоретического уровня в среднем на 15,38 руб.. Колеблемость себестоимости 1 ц сахарной свеклы является средней, т.к. ежегодно она отклоняется от среднего многолетнего уровня в среднем на 16,5%. Полученное значение коэффициента корреляции рангов Спирмена, равное 0,83, свидетельствует о достаточно устойчивом росте уровней себестоимости сахарной свеклы.

По результатам аналитического выравнивания динамического ряда составлен точечный и интервальный прогноз уровня себестоимости 1 ц сахарной свеклы, представленный в таблице 2.

Составленные точечный и интервальный прогнозы на 2012-2014 гг. свидетельствуют о дальнейшей тенденции повышения себестоимости 1 ц сахарной свёклы в Орловской области.

На следующем этапе для изучения себестоимости сахарной свеклы был построен интервальный вариационный ряд. Средняя себестоимость 1 центнера, рассчитанная по формуле средней арифметической взвешенной, составила 108,85 руб.

Таблица 2 – Прогнозные значения себестоимости 1 ц сахарной свеклы в Орловской области на 2012-2014 гг., руб.

|

Прогнозируемый год |

Значение точечного прогноза |

Значение интервального прогноза |

|

2012 |

127,8 |

107,3 – 148,2 |

|

2013 |

133,6 |

112,2 – 154,9 |

|

2014 |

139,4 |

117,1 – 161,7 |

Рассчитанное значение моды позволяет судить о том, что наиболее часто встречается себестоимость 86,78 руб. Значение медианы равно 77,39 руб. Это говорит о том, что 50 % изучаемой совокупности хозяйств имеют себестоимость 1 центнера сахарной свеклы меньше 77,39 руб., а вторая половина хозяйств имеет себестоимость, превышающую 77,39руб. Коэффициент вариации себестоимости 1 центнера сахарной свеклы составил 25,08 %. Таким образом, это позволяет сделать вывод о том, что вариация себестоимости 1 центнера сахарной свёклы сильная, так как она находится в пределах от 25% до 40%.Далее нами был применен метод статистических группировок. Было рассмотрено влияние урожайности сахарной свеклы на себестоимость 1 ц сахарной свеклы по предприятиям Орловской области. На основании метода статистических группировок были получены следующие результаты, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние урожайности сахарной свёклы на себестоимость 1 центнера по предприятиям Орловской области

|

Интервалы по урожайности, ц/га |

Число предприятий |

Средняя себестоимость 1 центнера сахарной свеклы, руб. |

Среднее значение урожайности, ц/га |

|

140-200 |

3 |

160,4 |

175,7 |

|

200-420,7 |

5 |

88,9 |

387,0 |

|

420,7-540,6 |

6 |

106,3 |

509,5 |

|

540,6-664,1 |

6 |

102,3 |

596,8 |

|

В целом по совокупности |

20 |

114,5 |

417,2 |

Расчеты свидетельствуют о том, что в первую группу с урожайностью сахарной свеклы от 140 до 200 вошло 3 предприятия с самой высокой себестоимостью 1 центнера 160,4 руб.. При этом, во вторую группу с урожайностью от 200 до 420,7 вошли 5 предприятий с наименьшей себестоимостью 1 центнера 88,9 руб.. В третью группу с урожайностью от 420,7 до 540,6 вошло 6 предприятий с себестоимостью 1 центнера 106,3 руб. В четвертую группу с урожайностью от 540,6 до 664,1 вошло так же 6 предприятий с себестоимостью 1 центнера 102,31 руб.. Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что между изучаемыми признаками существует обратная зависимость, так как, при увеличении факторного признака, а именно урожайности, себестоимость 1 центнера сахарной свёклы уменьшается.

На следующем этапе был проведен дисперсионный анализ. Для оценки зависимость между изучаемыми факторами была принята нулевая гипотеза о том, что изменение результативного признака (себестоимости 1 центнера сахарной свеклы) не зависит от изменения факторного признака (урожайности), а обусловлено влиянием случайных факторов. Для установления вывода относительно нулевой гипотезы рассмотрено соотношение дисперсий на одну степень свободы вариации, то есть рассчитали фактическое значение F – критерия Фишшера, который составил 8,7. Табличное значение F-критерия будет равно 3,24.

Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 4. Таблица 4– Результаты дисперсионного анализа

|

Источники вариации |

Суммарная дисперсия |

Число степеней свободы |

Дисперсия на 1 степень свободы |

Отношение дисперсия |

|

|

Fфакт |

Fтабл |

||||

|

Межгрупповая |

10871,18 |

3 |

3623,73 |

||

|

Внутригрупповая |

6605,61 |

16 |

412,85 |

8,7 |

3,24 |

|

Общая |

17476,79 |

19 |

- |

||

Так как Fфакт > Fтабл, нулевая гипотеза о случайном характере расхождения в дисперсиях отвергается. Можно утверждать, что в исследуемой совокупности, влияние факторного признака на результативный является статистически надежным.

В заключении был проведен корреляционный анализ. В результате решения было получено следующее уравнение регрессии, отражающее зависимость себестоимости 1 центнера от урожайности:

У̃ х = 156,92 – 0,10 х

Коэффициент регрессии показывает, что в данной совокупности предприятий Орловской области с увеличением урожайности сахарной свёклы на 1 ц/га себестоимость 1центнера в среднем будет уменьшаться на 0,10 руб. Для оценки силы связи признаков рассчитан средний коэффициент эластичности Э, который составил – 0,42. Таким образом, с увеличением урожайности зерновых на 1% себестоимость 1 центнера сахарной свёклы уменьшиться на 0,42%. Рассчитанный коэффициент корреляции , равен - 0,52, следовательно, между изучаемыми признаками существует обратная средняя связь. Коэффициент детерминации составил 27,04 %. Это говорит о том, что вариация себестоимости 1 центнера сахарной свеклы на 27,04% объясняется урожайностью, а остальные 72,96% обусловлены изменением других не учтенных факторов.

Проверка с помощью F-критерия Фишера t-критерия Стьюдента подтвердили статистическую надежность полученного уравнения и показателя тесноты связи.