Изучение фитоценотического разнообразия и особенности экологии сообществ водной растительности в долинах рек Лена и Амга (Центральная Якутия)

Автор: Филиппова Виктория Афанасьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Разнообразие и классификация растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-4 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты исследований водной растительности среднего течения р. Лена и р. Амга (Центральная Якутия). Растительность представлена классами сообществ Lemnetea, Potametea. Сделан подсчет по экологическим шкалам – по ступеням увлажнения и по ступеням богатства-засоленности почв.

Водная растительность, сообщество, ассоциация, синтаксон, ценофлора, экологические шкалы, непрямая ординация

Короткий адрес: https://sciup.org/148200757

IDR: 148200757 | УДК: 581.526.3(282.256.6/.646)

Текст научной статьи Изучение фитоценотического разнообразия и особенности экологии сообществ водной растительности в долинах рек Лена и Амга (Центральная Якутия)

В Якутии протекает около 700 тыс. рек и речек. Более 300 из них в пределах республики имеют длину, превышающую 100 км., среди них 12 рек длиной свыше 1000 км. Также Якутия богата озерами различного генезиса и размеров. На ее территории насчитывается свыше 709 тыс. озер. Особенно их много на низменностях и плоскогорьях, где затруднены условия стока. По происхождению котловин озера Якутии подразделяются на речные старицы, термокарстовые (аласные), тукулановые, карстовые, дельтовые, лагунные, тектонические и ледниковые [3].

Актуальность работы. Несмотря на достаточно хорошую изученность синтаксонов прибрежноводной растительности Центральной Якутии [1], классификация водной растительности региона по методу Браун-Бланке на данный момент является совершенно неизученным вопросом.

Научная новизна. Заключается в недостаточной изученности водной и прибрежно-водной растительности долин средней лены Центральной Якутии. Впервые при построении экологофлористической классификации изучаемой растительности в Якутии характеристика синтаксонов дана с дополнительной характеристикой всех встреченных видов по географическим ареалам, характеристикой всех встреченных видов по географическим ареалам, гидротипу и жизненным формам с последующим флористическим анализом.

Цель – классификация растительности водных местообитаний в среднем течении рек Лена и Амга (Центральная Якутия) по методу Браун-Бланке.

Объекты исследования. Водные растительные сообщества долин среднего течения р. Лена и р. Амга (Центральная Якутия).

Методика исследования: геоботаническое описание сообществ, гербаризация прибрежно-водных растений, эколого-флористическая классификация (метод Браун-Бланке), пакет программы IBIS 6.0.

Всего было организовано в компьютерной прог-

рамме более 600 геоботанических описаний водных и прибрежно-водных сообществ, выполненных и обработанных в течение полевых сезонов (июнь-сентябрь) 2008-2010 гг., из которых 215 относятся к изучаемым классам.

Проведенные исследования позволили впервые выявить биоразнообразие водных сообществ в большой части Центральной Якутии (долины Средней Лены и Средней Амги). Нами выявлено 2 класса, 3 порядка, 4 союза, 1 подсоюз, 15 ассоциаций (табл.1)

Три долины Средней Лены, расположенные около г. Якутска и 2-х близкорасположенных административных районах к югу и северу от столицы республики – Хангаласском и Намском, по сравнению с долиной Средней Амги отличаются как размерами, так и большим разнообразие сообществ. Здесь нами отмечены сообщества 14 ассоциаций, а в Амге только 8. Но надо учесть, что в Амге нами найдены сообщества ассоциации Nymphaeo albae-Nupharetum luteae Nowiński 1927, которые не только редки в Якутии, но и в своем составе содержат редкие охраняемые виды. К тому же охват территории в Амге меньше, чем в долинах Средней Лены, поэтому возможны в перспективе и нахождение новых синтаксонов.

Фитоценозы класса Lemnetea de Bolós et Masclans 1955 (чаще в литературе упоминается авторство R.Tx.1955 ) это сообщества свободноплавающих на поверхности и в толще воды неуко-реняющихся растений – плейстофитов, а класса Potаmetеa это сообщества прикрепленных ко дну растений с плавающими на поверхности или погруженными в толщу воды листьями (гидатофитов) [8].

В список диагностических видов класса Lemnetea по литературным источникам входит обычно 14 видов, из них на исследуемом регионе обнаружено только 6 видов ( Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Ricciocarpos natans, Ceratophyllum demersum, Utricularia vulgaris ). Остальные же 7 видов являются нехарактерными для условий Якутии или не выявленными по каким-либо причинам ( Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna gibba, salvinia natans, Azolla

Таблица 1 Продромус водной растительности старичных и пойменных озер Лено-Амгинского междуречья и Средней Лены

В классе Potаmetеa по литературным источникам насчиталось 43 вида, из них на исследуемом регионе обнаружено 11 видов ( Potamogeton perfoliatus, Pota-mogeton praelongus, Potamogeton pectinatus, Potamoge-ton pusillus, Potamogeton filiformis, Potamogeton lucentis, Persicaria amphibia, Myriophyllum spicatum,Myriophyllum verticillatum, Nympheae tetragona, Nuphar luteum).

Прежде всего, в данном анализе нужно учитывать переходный характер водных и прибрежно-водных видов, т.к. многие из них являются дифференцирующими или константными, с точки зрения метода Браун-Бланке. Таковыми являются 13 видов ( Hydrocha-ris morsus-ranaе, Utricularia vulgaris, Utricularia minor, Elodea canadensis, Ranunculus repens, Cera-tophyllum demersum, Hippuris vulgaris, Sparganium emersum, Sagittaria sagittifolia, Stratoites aloides, Utricularia australes, Alisma lanceolata, Rorippa syl-vesrtris), которые обладают некой пластичностью и могут быть харктерными видами двух, реже трех классов, в разных единицах (низших-ассоциация или союз и высших-класс или порядок).

По итогам сравнительного анализа ценофлоры во всех синтаксонах классов, преобладающими по численности по долготному типу ареала являются, виды евразийские, циркумполярные голарктические и космополитные, по широтному ареалу -бореальные, плюризональные (полизональные) и бореально-степные виды, по типу увлажнения во всех классах преобладают гидатофиты и гидрофиты, по жизненным формам И.Г.Серебрякова ведущими являются поликарпи-ческие и водоплавающие травы, по К. Раункиеру – криптофиты. По семейственно-видовому спектру самым распространенным семейством является Lemnaсеаe, по семейственно-родовому спектру в классах Lemnetea, Potametea семейства Lemnaсеаe и Potamogetonaceae являются ведущими семействами. В родово – видовом спектре роды Potamageton, Lemna встречаются во всех классах.

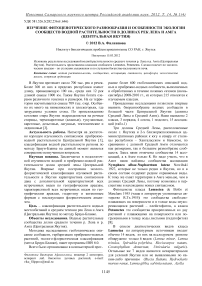

Один из эффективных путей анализа растительности основывается на использовании экологических шкал растений. Нами были проведены подсчеты экологических шкал изучаемых сообществ в долине Средней Лены по работе А.Ю. Королюк и др. [2] (табл. 2). По определению Б.М. Миркина с соавторами [5], экологические шкалы представляют собой балльные оценки отношения видов к факторам среды, получаемые при непрямой орди-нации.

Таблица 2 Экологический статус изученных синтаксонов водной растительности по экошкалам А.Ю. Королю-ка и др. [2]

|

№ |

Ассоциации |

§ ч ” 2 ° 5 с я и и |

Тип увлажнения |

У э 8 S S с о 2 ХО g о я с g и О и |

Тип богатства - засоления почв |

|

1 |

Lemnetum minoris |

94,2 |

Болотное |

12,4 |

Довольно богатые |

|

3 |

Spirodelletum polyrizhae |

100,4 |

Болотное |

10 |

Довольно богатые |

|

2 |

Lemno-Utricularietum vulgaris |

97,45 |

Болотное |

12,05 |

Довольно богатые |

|

11 |

Polygonetum amphibii |

83 |

Сыролуговое |

13,4 |

Богатые |

|

6 |

Myriophylletum verticillati |

99,85 |

Болотное |

12,2 |

Довольно богатые |

|

7 |

Ges. Myriophyllum spicatum |

99 |

Болотное |

12,5 |

Довольно богатые |

|

4 |

Potametum pisillii |

99,4 |

Болотное |

12,3 |

Довольно богатые |

|

5 |

Potametum praelongii |

95,1 |

Болотное |

11,9 |

Довольно богатые |

|

8 |

Potametum perfoliati |

96,1 |

Болотное |

11,9 |

Довольно богатые |

|

9 |

Potamo pectinati-Myriophylletum spicati |

91,3 |

Болотно-луговое |

12,4 |

Довольно богатые |

|

10 |

Potametum filiformii |

99 |

Болотное |

12,5 |

Довольно богатые |

В системе IBIS нами сделан подсчет по экологическим шкалам почв по ступеням увлажнения и по ступеням богатства-засоленности почв. Подсчитаны по ассоциациям средние показатели (в баллах), стандартное отклонение. Также была составлена таблица по уровням воды, где указаны минимальные, максимальные и средние глубины, где встречаются сообщества.

Анализ по увлажнению по экологическим шкалам . Выявлено что в сообществах класса Lemnetea болотное увлажнение. В классе Potemetea в основном тип увлажнения – болотный, но в ассоциации Potametum pectinati болотно-луговое увлажнение, в ассоциации Polygonetum amphibii – сыролуговое. В классе Phragmiti Magnocaricetea у большинства ассоциаций сыролуговое увлажнение. В ассоциации Eleo-charitetum palustris у варианта Lemna minor – болотнолуговое увлажнение, в типичном варианте – сыролуговое. Также ассоциация Caricetum aquatilis – влажнолуговое увлажнение.

Богатство - засоление почв по экологическим шкалам. По шкале засоленности все сообщества трех классов занимают довольно богатые почвы. Но в классе Lemnetea типичный вариант ассоциации Lemno-Utricularietum vulgaris произрастает в небогатых по засоленности почвах. Ассоциация Phragmitetum communis прибрежно-водного сообщества предпочитает богатые почвы.

Уровни воды . В глубине от 15-80 см. в основном встречаются ассоциации Lemnetum minoris, Lemno-Utricularietum vulgaris, Glycerietum triflorae, Caricetum aquatilis, Caricetum gracilis, Caricetum atherodis. В данной глубине наблюдается низкое разнообразие водных сообществ. Зону с глубиной от 80-150 см. занимают ассоциации Lemno-Utricularietum vulgaris, Potametum pisilli, Potametum praelongus, Potametum pectinati, Potametum filiformi,

Polygonetum amphibii, Eleocharitetum palustris, Spar-ganietum emersi, Sagittarietum natantis, Phragmitetum communis. Данная зона является зоной повышенного разнообразия. Глубины от 150-200 см. являются самыми максимальными, здесь сообществ мало, произрастают лишь ассоциации Potametum perfoliati, Lemno - Utricularietum vulgaris.

По данным увлажнения и богатства – засоления почв составлена ординация синтаксонов классов Lemnetea, Potametea, Phragmiti Magnocaricetea. Орди-нация синтаксонов показывает что сообщества ассоциации Caricetum aquatilis тяготеют к влажнолуговой степени увлажнения, Myriophylletum verticillati (вар. typica) – к болотной. Фитоценозы ассоциаций Myriophylletum verticillati (вар. typica), Glycerietum triflorae, Phragmitetum communis, Caritetum atherodes, Sparganietum emersi, Polygonetum amphibii, Equisetum fluviatilis произрастают в сыролуговых условиях, а ассоциации Lemnetum minoris, Lemno-Utricularietum vulgaris (вар. Ceratophyllum demersum), Lemno-Utricularietum vulgaris (вар. typica), Spirodelletum polyrizhae, Potametum pisilli, Potametum praelongus, Myriophylletum verticillati (вар. Lemna), Myriophylletum spicati, Myriophylletum verticillati (вар. typica), Potametum pectinati, Potametum perfoliati, Eleocharitetum palustris (вар. Lemna minor), Sagittarietum natantis тяготеют к болотно-луговым.

Таким образом, сообщества класса Lemnetea и Potametea чаще имеют болотное увлажнение, класс Phragmiti-Magnocaricetea – сыролуговое.

По фактору богатства – засоления почв сообщества существенно не различаются, приурочены к довольно богатым почвам. Только фитоценозы Phragmitetum communis встречаются на участках с богатыми почвами.

Список литературы Изучение фитоценотического разнообразия и особенности экологии сообществ водной растительности в долинах рек Лена и Амга (Центральная Якутия)

- Гоголева П.А., Кононов К.Е., Миркин Б.М., Миронова С.И. Синтаксономия и симфитосоциология растительности аласов Центральной Якутии. -Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1987. -176 с.

- Королюк А.Ю., Троева Е.И., Черосов М.М. и др. Экологическая оценка флоры и растительности Центральной Якутии. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005 -108 с.

- Кузнецова Л.В., Захарова В.И., Сосина Н.К. и др. Флора Якутии: Георафический и экологический аспекты. -Новосибирск: Наука, 2010. -192 с.

- Лащинский Н.Н.-мл. Растительность Салаирского кряжа. Новосибирск: Изд-во «ГЕО», 2009 -263 с.

- Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломещ А. И. Современная наука о растительности. -М.: Логос. 2000. -264 с.

- Филиппова В.А., Черосов М.М., Неустроева Е.С., Осипова И.И. Продромус синтаксонов класса Lemnetea R.Tx. 1955 в долине Туймаада (Средняя Лена, Центральная Якутия)//Бюллетень МОИП, отд. биол., приложение, ч.2, 2009 -С.451 -453.

- Чемерис Е.В. Растительный покров истоковых ветландов Верхнего Поволжья. Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2004 -158 с.

- Ямалов С.М., Мартыненко В.Б., Голуб В.Б. Баишева Э.З. Продромус растительных сообществ Республики Башкоркостан. УФА: Гилем, 2004 -64 с.

- Pott R. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Stuttgart: Ulmer, 1995 -623 s.