Изучение физиологического состояния осетровых рыб Среднего Каспия

Автор: Абдуллаева Наида Муртазалиевна, Рамазанова Мадрижат Галамудиновна, Габибов Магомед Магомедович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Нами были изучены изменения ряда гематологических показателей периферической крови рыб семейства осетровые (Acipenser, по Брандту), на примере севрюги (Acipenser stellatus) и русского осетра (Acipenser güldenstädtii). Выявлены незначительные отклонения в структуре клеток крови, позволяющие диагностировать изменения, возможно, связанные с антропогенным воздействием. В периферической крови изученных рыб отмечено понижение количество эритроцитов и повышение содержания гемоглобина. Количественные и морфологические показатели лейкоцитов незначительно отличаются от литературных показателей.

Севрюга, осетр, кровь, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты

Короткий адрес: https://sciup.org/148204457

IDR: 148204457 | УДК: 597.442.08

Текст научной статьи Изучение физиологического состояния осетровых рыб Среднего Каспия

В настоящее время одной из актуальных проблем физиологии является изучение эколого-физиологических и физиолого-биохимических механизмов воздействия факторов среды различной природы на организм животных [1]. Антропогенное воздействие становится все более многофакторным. Несомненно, наряду с загрязнением воздушной среды, нарушением экосистем суши, негативное воздействие распространяется и на гидросферу. Это относится и к Каспию [7]. Каспий – самый богатый в мире водоем по численности и количеству видов осетровых [13]. Каспийское море с устьями впадающих в него рек является одним из важнейших рыбохозяйственных водоемов России. Многие каспийские виды рыб, в том числе осетровые, принадлежат к трансграничным видам, их ареалом обитания является весь Каспий и реки бассейна [10]. Ухудшение среды обитания и плохое качество воды способствует снижению количества осетровых рыб. Статус угрозы оценивается как высокий, что угрожает их исчезновению [15]. Таким образом, запасы осетровых Каспийского моря, составляющие основу мирового генофонда этих реликтовых рыб, находятся в напряженном состоянии [12].

В этих условиях для сохранения и восстановления естественных популяций этих уникальных, реликтовых и высокоценных видов рыб необходимо принятие срочных неординарных и кардинальных мер [14]. Существует необходимость разрабатывать, внедрять и использовать альтернативные подходы в разведении и сохранении ценных видов животных [2, 3]. Необходимо отметить, что изучение функциональных нарушений рыб представляет одну из наиболее сложных научных задач, определяющее значение которой заключается в формировании их численности и видового разнообразия [5]. Изучение физиологического состояния необходимо для более полной и всесторонней функциональной характеристики осетровых и их адаптационных возможностей [11].

При оценке состояния рыб важное место занимают гематологические исследования. Кровь – чувствительный и информативный индикатор состояния

защитных сил организма животных [4]. Она быстро реагирует на действие различных неблагоприятных факторов и может служить одним из ранних показателей нарушения состояния рыб при загрязнении среды обитания. Это позволяет не только оценивать и прогнозировать экологические последствия нарушения качества водной среды, но и разрабатывать методы оптимизации рыбной продукции в водоёмах [9].

Цель работы: используя цитоморфологические исследования, изучить количественные и качественные изменения гематологических показателей осетровых рыб на примере севрюги и русского осетра, обитающих в Каспийском море.

Методы исследований. Объектом исследования служили рыбы семейства осетровые: севрюга (Acipenser stellatus) и русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii) в возрасте 1-2 года, выловленные у Дагестанского побережья Среднего Каспия. В работе использовались гематологические методы исследования [6]. Для анализа гематологических показателей кровь брали прижизненно. Для проведения подсчета эритроцитов и лейкоцитов полученную кровь переносили в пробирки, предварительно обработанные раствором антикоагулянтов. Каплю крови наносили на предметное стекло и производили мазок. Мазки крови подсушивали и производили фиксацию и окраску препаратов. В качестве фиксаторов использовали спирт 96%, а для окраски – азур-эозин. Морфологическую картину крови оценивали по мазкам, которые изучали под микроскопом со встроенным видеоокуляром ToupCam. Клетки крови идентифицировали по классификации Н.Т. Ивановой [6]. При подсчете общего количества форменных элементов крови использовали камеру Горяева. Подсчет эритроцитов производили в 5 больших квадратах: в четырех больших квадратах, расположенных по углам, и в одном, расположенном в центре сетки. Каждый большой квадрат включает 16 малых, что в сумме составляет 80 малых квадратов. Среднее количество клеток определяли путем деления всех подсчитанных клеток на число квадратов, в которых подсчитывали форменные элементы крови. Полученная цифра соответствовала среднему количеству клеток, содержащемуся в 1/4000мм3крови. Умножив полученный результат на 4000 и на степень разведения, получали среднее содержание форменных элементов в 1мм3 крови.

Количество лейкоцитов подсчитывали в 50 больших (800 малых) квадратах, расположенных в разных участках камеры Горяева. Умножив полученный результат на 4000 и на степень разведения, получали среднее содержание лейкоцитов крови в 1мм3 крови. Для определения количества гемоглобина смешивали 5 мл трансформера и 20 мкл крови. Через на 10 минут гемоглобин определяли на аппарате «МиниГЕМ– 540» и выражали в г/л. Результаты подвергали статистическому анализу [10].

Результаты и обсуждение. Анализ изученных гематологических показателей рыб семейства осетровые в возрасте от 1-2 года выявил незначительные отличия в содержании лейкоцитов у севрюги (60×109/л) от литературных показателей (70×109/л) [9] и соответствие физиологическим нормам – 25×109/л [9] их количества у русского осетра – 26,7×109/л. Проведенный анализ эритроцитарной картины показывает, что количество эритроцитов у севрюги и русского осетра составляет 0,56×1012/л и 0,23×1012/л соответственно, что значительно ниже литературных данных (у севрюги – 1,60×1012/л, у русского осетра – 0,60×1012/л) [9]. В периферической крови изученных видов осетровых рыб было отмечено высокое содержание гемоглобина относительно условной нормы (120г/л) [9]. Так, у русского осетра уровень гемоглобина составил 272г/л и у севрюги – 188 г/л, что можно рассматривать как приспособление для компенсации недостатка кислорода в различных тканях и органах рыб.

При исследовании периферической крови у севрюги (Acipenser stellatus) были обнаружены незначительные изменения в морфологии клеток красного ряда. Эритроциты имели овальную форму и содержали ядра в основном округлой формы, которые на мазках окрашивались в синие цвета. У 15% эритроцитов ядра имели неправильную форму. Выраженных дегенеративных изменений ядер не наблюдалось. У 4-5% красных клеток крови были отмечены пристеночные ядра. Наблюдались незначительные изменения размеров эритроцитов. Визуализировались клетки крови на стадии разрушения, что также можно отнести к числу па-томорфологических изменений.

Морфология белой крови исследованных рыб характеризовалась преобладанием лимфоцитов. Указанные клетки – самые представительные у рыб семейства осетровые и занимают до 75% лейкоцитарного ряда. Они имеют красно-фиолетовое круглое ядро, в котором хроматин образует переходы от более плотным к менее плотным участкам. Цитоплазма лимфоцитов прерывистая, иногда образовывала выпуклости наподобие псевдоподий, которые придавали клетке амебоидную форму. При изучении мазков крови из агранулоцитов встречались и моноциты. На их долю приходилось 20% общего количества лейкоцитов. Моноциты имели сине-фиолетовое крупное ядро округлой формы и узкий ободок цитоплазмы, окрашенный в дымчатый цвет.

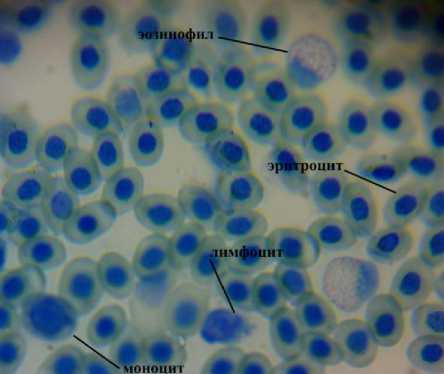

В периферической крови севрюги были выявлены клетки из класса гранулоцитов – эозинофилы. Их количество составило 10,68×106/л. Сине-фиолетовое ядро неправильной формы располагалось эксцентрично. У эозинофильных элементов крупные оранжевокрасные гранулы были густо расположены на фоне слабобазофильной цитоплазмы. Гранулы часто располагались не только в цитоплазме, но и в самом ядре. Иногда зерна казались бесцветными и плотно сидящими друг около друга (рис. 1). Очевидно, увеличение содержания эозинофилов является своеобразной реакцией организма на поступление в него чужеродных веществ. Количество эозинофилов увеличивается при аллергической реакции, синдромах паразитарных инфекций, кожных болезней, гельминтозах[8].

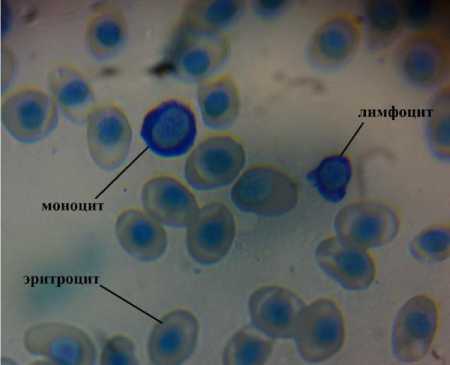

По сравнению с севрюгой у русского осетра в гемограмме не были обнаружены эозинофилы, но были выявлены 30% моноцитов. Клетки содержали окрашенное в синий цвет крупное ядро и узкий ободок цитоплазмы, окрашенный в темно-синие, фиолетовые тона. Контуры клетки были неровные. Согласно литературным данным, подобные деструктивные изменения могут быть спровоцированы наличием токсических агентов в организме, а также при вирусных и паразитарных заболеваниях [8]. При исследовании лейкоцитарного профиля русского осетра, как и у севрюги, наблюдалось преобладание лимфоцитов (70%). Лимфоциты содержали округлое ядро, окрашенное в синий цвет. Деструктивных изменений в структуре ядра не наблюдалось. Цитоплазма агранулоцитов окрашивалась в фиолетовый цвет и была представлена узким ободком с выпуклостями.

Рис. 1. Гемограмма севрюги (Acipenser stellatus), ×100

Рис. 2. Гемограмма русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii), ×100

При проведении гематологических исследований установлено, что 7-8% клеток красной крови русского осетра имели патоморфологические изменения. Особенно обращает на себя внимание пойкилоцитоз. Встречались клетки серповидной, вытянутой и полукруглой форм. В цитоплазме клеток наблюдались

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 18, №2, 2016

перинуклеарные зоны просветления. Среди ядер эритроцитов структурные нарушения не были выявлены, за исключением пристеночных ядер. Такие клетки составляли 2-3% всех эритроцитов (рис. 2).

Отмеченные отклонения гематологических показателей периферической крови осетровых (Acipenser), которые проявляются, в первую очередь, в нарушениях морфологии клеток и их ядер, а также в изменениях лейкоцитарной формулы, указывают на то, что исследованные виды рыб обитают в условиях постоянной антропогенной нагрузки, что может быть одной из причин резкого снижения их численности. В современных условиях катастрофического снижения численности природных популяций осетровых рыб в Каспии можно рекомендовать усиление объединенного контроля всех прикаспийских государств за их выловом, повышение эффективности естественного и искусственного воспроизводства. Для улучшения состояния естественного воспроизводства осетровых рыб следует создавать условия для размножения, восстанавливать нерестилища и обеспечивать необходимый гидрологический режим.

Выводы:

-

1. В периферической крови исследованных осетровых рыб, выловленных у Дагестанского побережья Среднего Каспия, общее количество лейкоцитов соответствует уровню контроля у русского осетра и незначительно снижено у севрюги. В крови обоих видов рыб из агранулоцитов обнаружены моноциты, а из гранулоцитов – эозинофилы.

-

2. Анализ показателей красной крови показал пониженное количество эритроцитов и резкое повышение содержания гемоглобина в крови как русского осетра, так и севрюги.

-

3. У обоих видов осетровых рыб зарегистрированы разнообразные деструктивные нарушения в строении эритроцитов, эозинофилов и моноцитов, а также структуры их ядер.

Список литературы Изучение физиологического состояния осетровых рыб Среднего Каспия

- Бехтерева, Т.В. Эколого-физиологические исследования. -М., 1998. 121 с.

- Васильева, Л.М. Современные проблемы осетроводства в России и мире//ТППП АПК. 2015. №2 (6) C. 30-36.

- Егоров, М.А. Морфофизиологические эффекты фитогормона эпибрассинолида на позвоночных животных в раннем онтогенезе//Известия Самарского научного центра РАН. 2003. №2. С. 355-362.

- Егошина, Т.Л. Накопление тяжелых металлов в водных экосистемах разной степени загрязненности/Т.Л. Егошина, Л.Н. Шихова, Е.М. Лисицын, А.С. Жиряков//Проблемы региональной экологии. 2007. №2. С. 17-23.

- Земков, Г.В. Экспериментальные данные изучения механизма развития токсикоза у рыб/Г.В. Земков, Г.Ф. Журавлева//Успехи современного естествознания. 2004. № 1. С. 41.

- Иванова, Т.Н. Атлас клеток крови рыб. -М.: Легкая и пищевая промышленность», 1983. 200 с.

- Катунин, Д.Н. Эколого-токсикологическая характеристика Волго-Каспийского бассейна в условиях антропогенного воздействия на биоресурсы и среду обитания/Д.Н. Катунин, Т.Р. Курочкина, Б.М. Насибулина и др.//В кн.: Рыбохозяйственные исследования на Каспии. -Астрахань, 2000. 30 с.

- Кузина, Т.В. Цитофизиологические особенности крови промысловых рыб Волго-Каспийского канала. Автореферет дисс. на соиск. уч. степ. д.б.н. -Волгоград, 2012. С. 2-5.

- Курамшина, Н.Г. Эколого-физиологическая характеристика рыб малых рек Южного Урала/Н.Г. Курамшина, Э.Э. Нуртдинова, А.Д. Назыров и др.//Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 4 (179). C. 240-?243.

- Калинина, В.Н. Математическая статистика/В.Н. Калинина, В.Ф. Панкин. -М.: Дрофа, 2002. 336 с.

- Лепилина, И.Н. Состояние запасов каспийских осетровых в многолетнем аспекте (литературный обзор)/И.Н. Лепилина, Т.В. Васильева, А.С. Абдусамадов//Юг России: экология, развитие. 2010. №3. С. 57-65.

- Магзанова, Д.К. Физиологические показатели производителей осетровых рыб в современных экологических условиях/Д.К. Магзанова, Г.Ф. Журавлева, М.Л. Егоров//Успехи современного естествознания. 2005. №8. С. 14-16.

- Мамедов, Ч.А. Резервы повышения эффективности воспроизводства осетровых рыб на рыбоводных заводах в современных экологических условиях//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2011. № 2. С. 5-12.

- Ходоревская, Р.П. Современное состояние запасов осетровых каспийского бассейна и меры по их сохранению/Р.П. Ходоревская, В.А. Калмыков, А.А. Жилкин//Вестник АГТУ. Серия: Рыбное хозяйство. 2012. №1. С.99-106

- Bronzi, A. Present and future sturgeon and caviar production and marketing:A global market overview/A. Bronzi, H.P. Rozenthal//Journal of Applied Ichthyology. 2014. P. 1536-1546.

- St. Pierre (U.S. Fish Wildlife Service), 2006. Acipenser oxyrinchus ssp. Oxyrinchus. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. Р. 10-35.