Изучение голоценовых слоев в восточной галерее Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Цыбанков А.А., Ульянов В.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521331

IDR: 14521331

Текст статьи Изучение голоценовых слоев в восточной галерее Денисовой пещеры

Слой 2 представлен тремя стратиграфическими горизонтами общей мощностью 0,7 м.

-

2.1. Суглинки легкие, палево-охристые, пористые, рыхлые, алевритис-тые, слабо одресвяненные, с обломками костно-копролитового материала, переслаивающиеся с суглинками темноцветными, сажистыми, насыщенными органическим детритом и копролитами, растертыми в тонкие невыдержанные по простиранию слойки. Во включениях отмечены спорадически рассеянные мелкие (1–3 мм) угли. Местами, особенно в подошве горизонта, присутствуют копролиты буровато-коричневых тонов, рассыпающиеся в порошок. Нижняя граница условная, проведена в подошве линзовидных включений суглинков серовато-палевых с сажистыми примазками и прослоями, переходящих в суглинки легкие, почти супеси с копролитами, деформированными до уплощенных линзочек. Мощность горизонта не превышает 0,3 м.

-

2.2. Суглинки легкие, рыхлые, пористые, преимущественно темно-серые, с легким коричневатым оттенком, с невыдержанными по простиранию прослоями (мощностью 5 мм, протяженностью 10–15 см) костно-копроли-тового детрита и линзовидными скоплениями (мощностью 2 см и протяженностью 30 см) древесного угля, с нечеткими границами в виде постепенного

-

2.3. Суглинки пылеватые, равномерно окрашенные по сравнению с вышележащим горизонтом, с отчетливыми линзовидными включениями (мощностью 3 см и протяженностью 20–40 см) суглинков светло-серых, светло-палевых и белесых, с включениями крупных (до 1 см) древесных углей. Нижняя граница достаточно ровная, четкая, недеформированная, проведена по темноцветному горизонту, обогащенному сажистым детритом и подчеркнутому прослоем сероцветного суглинка. Мощность горизонта до 0,2 м.

-

4.1. Суглинки легкие, пористые, темно-коричневые и темно-серые, в нижней части сажистые, обильно насыщенные тонким органическим детритом, с отдельными нечетко ограниченными тонкими (до 1 см) линзовидными прослоями суглинков легких, палевых и коричнево-палевых тонов, включающих разрушившийся костный детрит. Структура пылеватая, непрочная; текстура плохо выраженная, деформированная, линзо-видно-слоистая. Отчетливо выделяется по включениям раздробленных костей и копролитов характерного красновато-охристого и палевого цвета. В подошве присутствуют отдельные обломки крупного щебня и мелкие глыбы, вдавленные в кровлю подстилающего горизонта на глубину 10– 15 см. Местами горизонт испытал деструктивное антропогенное воздействие – его простирание нарушено углублениями в виде ям, насыщенных средним щебнем, скоплениями фрагментов керамики и крупными обломками прочных невыветрелых светло-желтых костей. Несколько ям углубляются в отложения двух нижележащих горизонтов. Нижняя граница четкая, волнисто-инволюционная, подчеркнута сажистым прослоем матово-черного цвета. Максимальная мощность горизонта 0,2 м.

-

4.2. Суглинки слоистые, осветленные, сизовато-серые. Разделены тонкими (до 1 см) прослоями суглинков темно-коричневых и почти черных, гумусированных и сажистых, пылеватых и пористых более рыхлых, чем вмещающие отложения. Умеренно насыщенны непрочными, рассыпающимися в пыль копролитами палевого цвета. Включают линзы костра, заполненные однородным мучнистым веществом белесого цвета, с отдельными древесными углями. Нижняя граница ровная, четкая, условно проведена по хорошо выраженному сажистому прослою. Мощность горизонта не более 0,1 м.

-

4.3. Суглинки легкие, сыпучие, во влажном состоянии тиксотропные, сизовато-серые в кровле и серовато-палевые в подошве, с тонкими (0,5–

перехода к вмещающим отложениям. В кровле и средней части горизонта отмечены включения суглинков светло-серых, пластичных, пылеватых, тиксотропных. В подошве наблюдается прослой крупных колотых костей прочных, невыветрелых, светло-серого и светло-желтого цвета, с пылеватым одресвяненным заполнителем и спорадически встречающимся мелким известняковым щебнем. Мощность горизонта составляет 0,2 м.

Слой 4 представлен тремя разновидностями осадка общей мощностью 0,5 м.

1,5 см) прослоями сажистого вещества матово-черного цвета. Отмечены многочисленные включения относительно прочных копролитов терракотовых и охристых тонов. Нижняя граница отчетливая, как правило, резкая, слабоволнистая, проведена в подошве сажистого прослоя. Мощность горизонта около 0,2 м.

Слой 5. Суглинки легкие, плотные, серые, светло-серые и коричневато-серые, с отдельными яркими белесыми линзами. У верхней границы слоя отмечены следы антропогенного нарушения, частично уничтожившего маркирующий для его кровли прослой суглинков легких, однородных, серовато-коричневых, пористых, со слабо выраженными тиксотропными свойствами, с четкой тонкоплитчатой структурой, ориентированной согласно залеганию кровли слоя. Ниже встречаются обломки светло-палевых, почти белесых копролитов; цвет заполнителя становится серым и светло-серым, исчезает коричневый оттенок. В верхней и средней частях слоя серые суглинки разделены четкими прослоями темного матового цвета. В нижней части слоя, у скальных стен полости залегали две выпуклые вниз линзы, заполняющие переуглубление в кровле подстилающих щебнистых отложений. Линзы (мощностью 20 см) выполнены суглинком легким, серым, пористым, пылеватой структуры, обильно насыщенным включениями древесного угля и с редкими одиночными копролитами. Нижняя граница слоя до статочно четкая, проведена по тонкому мелкощебнистому дресвянистому прослою. Мощность слоя колеблется от 0,3 до 0,45 м.

Слой 6. Мелкощебнистая сильно редуцированная прерывистая неровно залегающая отмостка. Обломочный материал известнякового состава, непрочный, рассыпающийся в руках, сильно корродированный. Для обломков характерно слабое развитие фосфатной цементации в виде белесых корочек, не реагирующих с соляной кислотой. Мощность слоя около 0,1 м.

Слой 8. Суглинки легкие, алевритистые, яркие, красновато-охристые и желто-охристые с прослоями суглинков легких, черных, сажистых, насыщенных мелкими марганцевыми новообразованиями. Нижняя граница четкая, резкая, проведена по контакту с плейстоценовым осадком бурого цвета. Мощность слоя около 0,15 м.

Археологическая коллекция из всех литологических подразделений разреза насчитывает около 750 фрагментов керамики, 172 каменных и шесть костяных артефактов, а также два изделия из металла. Стратиграфические наблюдения свидетельствуют о том, что в период формирования толщи голоценовых отложений археологический материал неоднократно перемещался в горизонтальном и вертикальном направлениях под влиянием антропогенных нарушений. Поэтому вся совокупность находок разделена в соответствии с крупными археологическими периодами.

Керамический комплекс из стратиграфических подразделений слоя 2 имеет смешанный характер. С эпохой средневековья связаны фрагменты тонкостенной профилированной керамики с выраженной шейкой и туло-вом. Тулово не декорировано, орнамент нанесен только на горловине сосу-

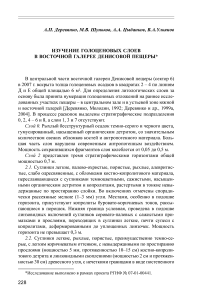

Рис 1. Керамика из восточной галереи Денисовой пещеры.

1, 3–5 – эпоха ранней и развитой бронзы; 2 – эпоха поздней бронзы;

6 – эпоха раннего железа.

да. В одном случае шейку украшает ряд «жемчужин», в другом – горловина орнаментирована наклонными рядами крупнозубчатой гребенки, а шейка оформлена чередованием «жемчужин» и ямочных наколов.

Керамика раннего железного века представлена фрагментами характерного оранжевого цвета от тонкостенного плоскодонного слабопрофилиро-ванного сосуда. Венчик сосуда оформлен двумя горизонтальными рядами наклонных оттисков и выделен валиком, ниже которого расположен ряд «жемчужин» (рис. 1, 6 ).

К эпохе поздней бронзы отно сятся фрагменты керамического сосуда с уплощенным в верхней части венчиком, покрытым геометрическим орнаментом в виде косой сетки, и шейкой, украшенной чередующимися «жемчужинами» и «ямочками» (рис. 1, 2 ).

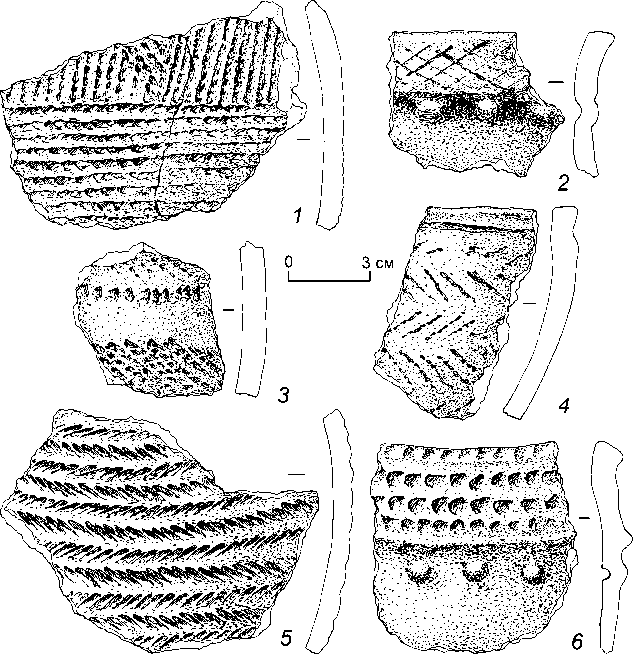

Рис 2. Костяные ( 1-3, 5, 6) и металлические ( 4 ) изделия эпохи бронзы из восточной галереи Денисовой пещеры.

1 - подвеска; 2--5 - шилья; 6 - ложка.

В границах литологического слоя 4 и верхней части слоя 5 обнаружены фрагменты керамики эпохи развитой и ранней бронзы. Среди них наиболее интересны развалы двух баночных плоскодонных сосудов. У первого сосуда орнаментированы горловина и верхняя четверть тулова, а также его придонная часть. Орнамент выполнен горизонтальными линиями, нанесенными несколькими параллельными рядами протащенной гребенки.

Срез венчика с внутренней стороны украшен вертикальными насечками. Внешняя сторона сосуда залощена, а внутренняя – затерта. Второй сосуд, судя по сохранившимся фрагментам, полностью покрыт орнаментом в виде горизонтальных рядов взаимопроникающих треугольников, нанесенных техникой отступающей палочки. Край венчика оформлен ритмичными вдавлениями, образовавшими по внешнему краю рельефную волну (рис. 1, 4 ).

Достаточно выразительный керамический материал представлен фрагментами толстостенных круглодонных сосудов афанасьевского времени, декорированных прочерченными линиями, рядами горизонтальной «елочки» или «шагающей гребенки» (рис. 1, 1 , 3, 5 ). Кроме керамики к афанасьевскому времени относятся наборы костяных (четыре шила (рис. 2, 2, 3, 5 ), подвеска (рис. 2, 1 ), ложка (рис. 2, 6 )) и бронзовых (четырехгранное шило (рис. 2, 4 ) и обойма) изделий, а также каменный наконечник стрелы из нижней части слоя 5. Остальная коллекция обработанного камня состоит из трех аморфных нуклеусов, ретушированного отщепа, расколотых галек и обломков.

В отложениях слоев 6 и 8 найдено несколько каменных изделий палеолитического облика, которые попали в голоценовую толщу, скорее всего, по ходам землероев из нижележащих плейстоценовых слоев.

Таким образом, многочисленные антропогенные нарушения голоценовых отложений в центральной части восточной галереи существенно затрудняют культурно-хронологическую интерпретацию обнаруженных там находок. Вместе с тем результаты раскопок предшествующих лет [Деревянко и др., 1999б, 2004] позволяют отнести материалы из слоя 2 к раннему железному веку, а находки из отложений слоев 4 и 5 достаточно определенно датировать эпохой бронзы.