Изучение изменчивости и наследования длины верхнего междоузлия мягкой яровой пшеницы в условиях лесостепи Приобья

Автор: Капко Татьяна Николаевна, Пискарев Вячеслав Васильевич, Бойко Наталья Ивановна, Тимофеев Анатолий Андреевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучению длины верхнего междоузлия уделяется недостаточно внимания, однако этот признак в той или иной степени влияет на высоту растения, урожайность, устойчивость к засухе и полеганию. Цель исследования - изучить изменчивость и наследование длины верхнего междоузлия мягкой яровой пшеницы в топкроссных скрещиваниях в условиях лесостепи Приобья. Эксперимент проводили в 2011-2013 гг. на опытном поле лаборатории генетики СибНИИРС. Материалом для исследования послужили 8 сортов и 15 их топкроссных гибридов F 1 и F 2. Математическую обработку выраженности признака осуществляли с использованием основных статистических методов. У изученных образцов длина верхнего междоузлия изменялась в широких пределах не только в зависимости от генотипа, но и в зависимости от условий вегетации. У родительских форм отмечено варьирование от 22,9 см у сорта Полюшко (2012) до 42,8 см у сорта Бэль (2013). У гибридов F 1 - от 24,2 см (Памяти Вавенкова х Тулайковская 10, 2012 г.) до 45,1 см (Бэль х Кантегирская 89, 2013 г.), а в F 2 - от 26,1 см (Памяти Вавенкова х Тулайковская 10, 2012 г.) до 43,0 см (Бэль х Кантегирская 89, 2013 г.) Установлено, что наибольшую долю в общем фенотипическом варьировании этого признака составили различающиеся по годам условия вегетации (57,4%). Характер наследования признака у гибридов варьировал в достаточно широких пределах - от депрессии до сверхдоминирования, причем в зависимости от года изучения у шести гибридов были отмечены оба крайних варианта проявления степени доминирования, что говорит о ее высокой подверженности влиянию условий среды.

Мягкая яровая пшеница, длина верхнего междоузлия, изменчивость, характер наследования, коэффициент вариации, трансгрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/142199095

IDR: 142199095 | УДК: 633.111.1:631.523.4:631.524.02:631.527.543

Текст научной статьи Изучение изменчивости и наследования длины верхнего междоузлия мягкой яровой пшеницы в условиях лесостепи Приобья

В условиях резко континентального климата Западной Сибири до сих пор большое внимание уделяется изучению высоты растения пшеницы. С одной стороны, исследования показывают связь урожайности с биомассой растений и что короткостебельные сорта уступают более адаптированным к местным условиям высокорослым [1, 2]. С другой стороны, короткий стебель более устойчив к полеганию под действием ливневых дождей с сильными ветрами даже в благоприятные годы [3, 4]. Однако в настоящее время уделяется недостаточно внимания изучению длины верхнего (подколосового) междоузлия в данных климатических условиях.

У короткостебельных сортов вклад длины верхнего междоузлия в общую высоту растения не существенен, тогда как длинностебельные сорта, которые в основном возделываются в условиях Западной Сибири, характеризуются достаточно длинным верхним междоузлием. Эту закономерность подтверждают исследования, проведенные в Сибири: в исследованиях Р.А. Цильке [5] и З.В. Андреевой [6] показана тесная положительная корреляция длины стебля с длиной верхнего междоузлия. П.И. Костылев и Д.М. Марченко [7] рекомендуют в селекции высокоурожайных сортов пшеницы отбирать среднерослые образцы.

Известно, что длинностебельные сорта с длинным верхним междоузлием не устойчивы к полеганию [6]. Однако в ряде исследований установлено, что длина подколосового междоузлия в разной степени прямо или косвенно влияет на такие хозяйственно-ценные признаки, как засухоустойчивость [6, 8] и урожайность [5, 9, 10].

Р.А. Цильке [5], С.Д. Лепехов и др. [8] и Н.С. Вертий [11] в своих работах показывают значительное влияние средовых факторов на длину верхнего междоузлия, отмечая, что этот признак достаточно чувствителен к неблагоприятным условиям среды.

В связи с этим в условиях Западной Сибири в селекцию целесообразно включать образцы с более длинным верхним междоузлием. Поскольку длина каждого междоузлия зачастую детерминируется разными генами [12], в зависимости от нужд селекции можно отбирать высокопродуктивные линии, различающиеся по высоте растения.

Цель исследования – изучить изменчивость и наследование длины верхнего междоузлия мягкой яровой пшеницы в топкроссных скрещиваниях в условиях лесостепи Приобья.

Сокращения: СД – сверхдоминирование, НДБ – неполное доминирование родителя с большей выраженностью признака, ЧДБ – частичное доминирование с большей выраженностью признака, ЧДМ – частичное доминирование родителя с меньшей выраженностью признака, Д – депрессия, Тс – степень трансгрессии, Тч – частота трансгрессии.

Материалы и методика проведения эксперимента

В эксперимент включено 8 сортов мягкой яровой пшеницы, 5 из них использовано в качестве материнских, а 3 – отцовских форм. При гибридизации по топкроссной схеме получено 15 гибридов. Исследование проводили в 2011–2013 гг. на опытном поле лаборатории генетики СибНИИРС. Почвенный состав опытного поля представлен выщелоченным среднесуглинистым иловато-крупнопылеватым черноземом. Площадь питания растений – 200 см2. Обработку данных проводили на компьютере с использованием основных статистических методов [13, 14]. Степень доминирования определяли по формуле Густафссона и Дормлинг [14], и на ее основе определяли характер наследования по шкале, разработанной Р.А. Цильке [16]. Частоту и степень трансгрессии определяли по методике, описанной Г.С. Воскресенской и В.И. Шпотой [17].

Климат территории резко континентальный, гидротермический коэффициент по Селянинову в среднем составляет 1,20. В 2011 г. его значение составило 1,22 (слабая засушливость); в 2012 г. – 0,59 (высокая засушливость); в 2013 г. – 2,86 (избыточное увлажнение). По данным метеостанции п. Огурцово, в 2011 г. в июле и августе был дефицит тепла, а в мае и июне – превышение среднемноголетнего значения. Осадков выпало ниже нормы. В 2012 г. среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголетние значения, количество осадков было в несколько раз меньше нормы. Вегетационный период 2013 г. характеризовался дефицитом тепла на фоне избыточного увлажнения. В целом условия 2011 и 2013 гг. были удовлетворительны, а в 2012 г. – неблагоприятны для развития пшеницы.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Дисперсионный анализ позволяет оценить изменчивость длины верхнего междоузлия и выделить долю вклада основных факторов, оказывающих свое действие на проявление признака. Результаты 2-факторного дисперсионного анализа трехлетних данных (табл. 1) показывают, что действие генотипических различий между образцами, влияние метеорологических условий (годы), а также взаимодействие факторов «генотип – среда» на изменчивость длины верхнего междоузлия высокодостоверны (p < 0,01).

Таблица 1

Результаты дисперсионного анализа по длине верхнего междоузлия

|

Источник варьирования |

Сумма квадратов отклонений (ss) |

Степени свободы (df) |

Средний квадрат (ms) |

Критерий Фишера (F) |

Доля влияния фактора (%) |

|

Общая |

16098,3 |

455 |

35,4 |

14,9* |

100 |

|

Генотипы (А) |

2113,7 |

37 |

57,1 |

7,2* |

13,2 |

|

Годы (В) |

9245,0 |

2 |

4622,5 |

580,8* |

57,4 |

|

Взаимодействие факторов (АВ) |

2017,8 |

74 |

27,3 |

3,4* |

12,5 |

|

Случайные отклонения |

2721,8 |

342 |

8,0 |

– |

16,9 |

*Достоверно при p < 0,01.

При рассмотрении результатов дисперсионного анализа отмечены значительные различия факторов по их вкладу в фенотипическое варьирование. Наиболее существенное влияние на изменчивость признака оказали значительно различающиеся в годы исследования погодные условия вегетационного периода, их вклад в изменчивость составил 57,4% от общего фенотипического варьирования. Значительно меньшим оказалось влияние на признак генотипа растений (13,2%), взаимодействия факторов «генотип – среда» (12,3%) и случайного фактора (16,9%).

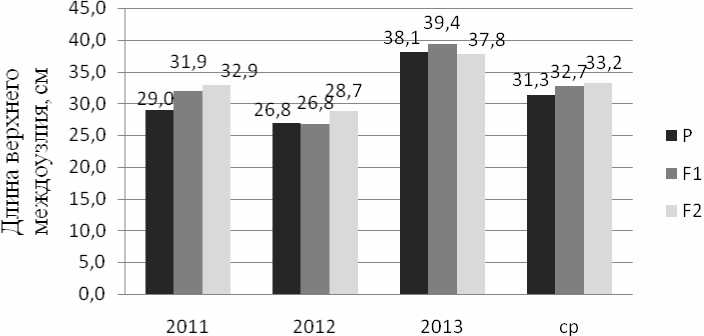

Обобщение данных по длине верхнего междоузлия в течение трехгодичного исследования выявило значительное варьирование значения признака как у родителей, так и у гибридов в зависимости от действия факторов окружающей среды (рисунок, табл. 2 и 3). Материнские растения существенно (HCP 01 = 5,2 см) различались по изучаемому признаку: сорта Полюшко (26,1 см) и Бэль (34,5 см) характеризовались соответственно как сорта с самым коротким и самым длинным верхним междоузлием. Различие между тестерами было несущественно: от 32,0 см у к-31310 до 33,2 см у Тулайковской 10. Обращает на себя внимание, что в зависимости от года изучения у сортов длина верхнего междоузлия значительно варьировала, что подтверждает данные о сильном влиянии условий вегетации на рассматриваемый признак. В среднем за все 3 года исследований гибриды F 1 и F 2 формировали несколько более длинное подколосовое междоузлие, нежели родительские сорта, что свидетельствует о проявлении доминантных эффектов. Однако в засушливых условиях 2012 г. и в увлажненных условиях 2013 г. тенденция была нарушена.

Длина верхнего междоузлия у родителей и гибридов F 1 и F 2 , см

В 2011 г. длина верхнего междоузлия у родительских растений в среднем была 29,0 см. Размах изменчивости признака составил: 6,6 см у материнских растений (от 25,4 см у Полюшко до 32,0 см у Сибирской 17) и 1,4 см у тестеров (от 28,9 см у Кантегирской 89 до 30,3 см у Тулайковской 10). У гибридов высота растения изменялась в пределах 7,8 см в F 1 (от 27,1 см у Алтайская 530 х Тулайковская 10 до 34,9 см у Сибирская 17 х Кантегирская 89) и 11,0 см в F 2 (от 28,7 см у Полюшко х к-31310 до 39,7 см у Бэль х Тулайковская 10).

В 2012 г. длина верхнего междоузлия у родительских растений в среднем составила 26,8 см. У материнских растений различие между самым длинным и самым коротким междоузлием составило 6,5 см (от 22,9 см у Полюшко до 29,4 см у Бэль), а у тестеров – 6,3 см (от 24,5 см у к-31310 до 30,8 см у Тулайковской 10). В гибридных комбинациях длина верхнего междоузлия варьировала в пределах 5,7 см в F 1 (от 24,2 см у Памяти Вавенкова х Тулайков-ская 10 до 29,9 см у Бэль х Тулайковская 10) и 5,1 см в F 2 (от 26,1 см у Памяти Вавенкова х Тулайковская 10 до 31,2 см у Бэль х Кантегирская 89).

В 2013 г. в среднем длина верхнего междоузлия родительских растений была 38,1 см, варьируя у материнских растений в пределах 12,9 см (от 29,9 см у сорта Полюшко до 42,8 см у Бэль) и 3,2 см у тестеров (от 38,4 см у Тулайковской 10 до 41,6 см у к-31310). У гибридов значение исследуемого признака варьировало в пределах 13,4 см в F1 (от 31,7 см у Полюшко х Тулайковская 10 до 45,1 см у Бэль х Кантегирская 89) и 12,7 см в F2 (от 30,3 см у Памяти Вавенкова х Тулайковская 10 до 43,0 см у Бэль х Кантегирская 89).

Минимальная средняя длина верхнего междоузлия у родительских форм во все 3 года изучения была отмечена у сорта Полюшко (22,9 см в 2012 г.), а максимальная – у сорта Бэль (42,8 см в 2013 г). У гибридов F 1 значение признака варьировало от 24,2 см (Памяти Вавен-кова х Тулайковская 10, 2012 г.) до 45,1 см (Бэль х Кантегирская 89, 2013 г.), а в F 2 – от 26,1 см (Памяти Вавенкова х Тулайковская 10, 2012 г.) до 43,0 см (Бэль х Кантегирская 89, 2013 г.).

Анализ гибридных популяций второго поколения (табл. 2) показал, что коэффициент вариации (CV) длины верхнего междоузлия колебался в 2011 г. в пределах от 13,1% (Полюшко х Кантегирская 89) до 26,7% (Полюшко х к-31310), при этом размах варьирования признака у обоих гибридов составил 27,0 см. В 2012 г. коэффициент вариации был отмечен в диапазоне от 11,6% (Бэль х к-31310) до 23,0% (Памяти Вавенкова х Тулайковская 10), при этом размах варьирования признака составил 13,0 и 23,0 см соответственно. Коэффициент вариации в 2013 г. отмечен в пределах от 12,0% (Алтайская 530 х Кантегирская 89) до 25,6% (Алтайская 530 х к-31310), при этом размах варьирования признака составил 25,0 и 47,0 см соответственно. Полученные данные свидетельствуют о среднем и сильном варьировании признака у гибридов.

Таблица 2

Длина верхнего междоузлия и коэффициент вариации признака у сортов и гибридов F 2 , см

|

Сорт |

Год |

Среднее значение Р |

х Кантегирская 89, F 2 |

х к-31310, F 2 |

х Тулайковская 10, F 2 |

Среднее значение F 2 |

|||||

|

По годам |

За 3 года |

X |

CV, % |

X |

CV, % |

X |

CV, % |

По годам |

За 3 года |

||

|

Алтайская 530 |

2011 |

27,5 |

31,0 |

31,2 |

15,2 |

32,4 |

18,8 |

32,3 |

17,0 |

32,0 |

33,6 |

|

2012 |

26,2 |

29,8 |

14,0 |

28,4 |

19,5 |

27,9 |

17,8 |

28,7 |

|||

|

2013 |

39,3 |

42,1 |

12,0 |

40,0 |

25,2 |

37,8 |

18,9 |

40,0 |

|||

|

Бэль |

2011 |

31,4 |

34,5 |

35,9 |

19,1 |

35,0 |

19,6 |

39,7 |

16,4 |

36,8 |

36,3 |

|

2012 |

29,4 |

31,2 |

14,8 |

30,1 |

11,6 |

30,6 |

14,3 |

30,6 |

|||

|

2013 |

42,8 |

43,0 |

15,4 |

42,4 |

19,7 |

38,7 |

22,0 |

41,4 |

|||

|

Памяти Вавенкова |

2011 |

26,8 |

27,9 |

36,2 |

16,2 |

30,1 |

17,7 |

30,5 |

20,8 |

32,3 |

31,0 |

|

2012 |

25,2 |

27,4 |

13,8 |

27,7 |

15,4 |

26,1 |

23,0 |

27,0 |

|||

|

2013 |

31,7 |

35,7 |

18,3 |

35,0 |

17,9 |

30,3 |

23,3 |

33,7 |

|||

|

Полюшко |

2011 |

25,4 |

26,1 |

33,8 |

13,1 |

28,7 |

26,7 |

32,0 |

23,0 |

31,5 |

30,9 |

|

2012 |

22,9 |

25,5 |

15,1 |

28,3 |

18,5 |

27,5 |

22,9 |

27,1 |

|||

|

2013 |

29,9 |

34,8 |

23,3 |

34,4 |

24,4 |

32,9 |

23,4 |

34,1 |

|||

|

Сибирская 17 |

2011 |

32,0 |

33,1 |

32,1 |

20,8 |

30,9 |

20,8 |

36,3 |

23,1 |

33,1 |

33,5 |

|

2012 |

27,2 |

24,8 |

14,7 |

29,0 |

20,0 |

28,6 |

17,3 |

27,5 |

|||

|

2013 |

40,0 |

40,9 |

16,6 |

39,8 |

20,9 |

39,2 |

20,6 |

40,0 |

|||

* HCP при p < 0,05 в 2011 г. – 4,6 см; в 2012 г. – 2,6 см; в 2013 г. – 4,2 см; по данным 3 лет – 3,9 см.

Обращает на себя внимание, что во все 3 года изучения у гибридов с участием тестера Кантегирская 89 отмечено преимущественно среднее варьирование длины верхнего междоузлия, а у гибридов с участием сорта Тулайковская 10, наоборот, преобладает значительное варьирование признака. Если оценивать материнские формы, то гибриды с участием сортов Алтайская 530 и Бэль отличаются средней вариабельностью признака. При этом длина верхнего междоузлия потомков сорта Бэль выше среднего значения (НСР10 = 3,3 см). Предполагается, что Бэль может служить источником при селекции на увеличение длины верхнего междоузлия. У гибридов, полученных при скрещивании сортов Сибирская 17 и Полюшко с тестерами к-31310 и Тулайковская 10, отмечено значительное варьирование признака что говорит о том, что в этих гибридных популяциях можно вести обор по выраженности призна- ка, как в направлении увеличения, так и в направлении сокращения длины подколосового междоузлия.

Характер наследования длины верхнего междоузлия (табл. 3) позволяет судить об общем характере фенотипического проявления признака гибридов первого поколения по отношению к родительским формам, что может быть применено в селекционной работе. Обращает внимание то, что у гибридов он варьировал в очень широких пределах в зависимости от комбинации и года изучения. В 2011 г. у 66% гибридов наблюдалось СД, у 13% – ЧДМ, по 7% проявили НДБ, ЧДБ и Д. В 2012 г. у 33% гибридов проявилось ЧДМ, у 27% – Д и по 20% – СД и ЧДБ. В 2013 г. по 27% гибридов проявили СД и ЧДБ, по 13% – ЧДМ, НДМ и Д и у 7% гибридов было обнаружено НДБ.

Таблица 3

Выраженность и характер наследования длины верхнего междоузлия у гибридов F 1 и их родительских форм

|

Сорт |

Год |

Среднее значение Р |

х Кантегирская 89, F 1 |

х к-31310, F 1 |

х Тулайковская 10, F 1 |

Среднее значение F 1 |

|||||

|

По годам |

За 3 года |

X |

hp |

X |

hp |

X |

hp |

По годам |

За 3 года |

||

|

Алтайская 530 |

2011 |

27,5 |

31,0 |

29,3 |

СД |

31,8 |

СД |

27,1 |

Д |

29,4 |

32,7 |

|

2012 |

26,2 |

27,3 |

ЧДМ |

27,7 |

СД |

27,5 |

ЧДМ |

27,5 |

|||

|

2013 |

39,3 |

43,2 |

СД |

39,6 |

НДМ |

41,3 |

СД |

41,4 |

|||

|

Бэль |

2011 |

31,4 |

34,5 |

30,1 |

ЧДМ |

34,6 |

СД |

31,0 |

ЧДБ |

31,9 |

34,3 |

|

2012 |

29,4 |

26,5 |

Д |

28,2 |

ЧДБ |

29,9 |

ЧДМ |

28,2 |

|||

|

2013 |

42,8 |

45,1 |

СД |

41,3 |

Д |

42,2 |

НДБ |

42,8 |

|||

|

Памяти Вавенкова |

2011 |

26,8 |

27,9 |

33,5 |

СД |

33,8 |

СД |

30,4 |

СД |

32,5 |

31,9 |

|

2012 |

25,2 |

27,4 |

ЧДБ |

27,5 |

СД |

24,2 |

Д |

26,4 |

|||

|

2013 |

31,7 |

37,4 |

ЧДБ |

38,2 |

ЧДБ |

34,7 |

ЧДМ |

36,8 |

|||

|

Полюшко |

2011 |

25,4 |

26,1 |

34,1 |

СД |

29,5 |

НДБ |

34,1 |

СД |

32,5 |

31,2 |

|

2012 |

22,9 |

25,5 |

ЧДМ |

26,9 |

СД |

25,9 |

ЧДМ |

26,1 |

|||

|

2013 |

29,9 |

37,7 |

ЧДБ |

36,0 |

ЧДБ |

31,7 |

НДМ |

35,1 |

|||

|

Сибирская 17 |

2011 |

32,0 |

33,1 |

34,9 |

СД |

30,8 |

ЧДМ |

34,4 |

СД |

33,4 |

33,3 |

|

2012 |

27,2 |

24,8 |

Д |

26,1 |

ЧДБ |

26,0 |

Д |

25,6 |

|||

|

2013 |

40,0 |

38,7 |

Д |

44,6 |

СД |

39,0 |

ЧДМ |

40,8 |

|||

|

Кантегирская 89 |

2011 |

28,9 |

32,8 |

– |

– |

– |

32,38 |

33,0 |

|||

|

2012 |

28,6 |

26,3 |

|||||||||

|

2013 |

40,9 |

40,42 |

|||||||||

|

К-31310 |

2011 |

29,8 |

32,0 |

– |

– |

– |

32,1 |

33,1 |

|||

|

2012 |

24,5 |

27,28 |

|||||||||

|

2013 |

41,6 |

39,94 |

|||||||||

|

Тулайковская 10 |

2011 |

30,3 |

33,2 |

– |

– |

– |

31,4 |

31,9 |

|||

|

2012 |

30,8 |

26,7 |

|||||||||

|

2013 |

38,4 |

37,78 |

|||||||||

* HCP при p < 0,05 в 2011 г. – 4,6 см; в 2012 г. – 2,6 см; в 2013 г. – 4,2 см; по данным 3 лет – 3,9 см.

Однако стоит обратить внимание на то, что оценка характера наследования не позволяет доподлинно определить типы действия генов, детерминирующих высоту растения в силу высокой степени изменчивости признака, вызванной условиями вегетации. Это подтверждается высокой модификационной изменчивостью признака в течение трех лет изучения. Можно заключить, что помимо аллельного взаимодействия генов наблюдается и неаллельное. Такая изменчивость под действием среды доставляет трудности селекционерам при отборе. Выделение гетерозисных форм (по которым отмечено сверхдоминирование) позволяет предположить, что начиная с ранних расщепляющихся поколений (F 2 ) возможно появление трансгрессивных форм. Трансгрессивные формы выделены в 9 комбинациях из 15 в 2011 г., в 8 – в 2012 г. и в 7 – в 2013 г. В зависимости от комбинации и года изучения степень трансгрессии изменялась от 2,5% (Бэль х Тулайковская 10 в 2012 г., Тч = 2,5%) до 33,3% (Бэль х

Тулайковская 10 в 2011 г., Тч = 35,9%). Также высокая степень трансгрессий отмечена у гибридов Алтайская 530 х к-31310 (29,4% в 2012 г., Тч = 12,5; и 28,8% в 2013 г., Тч = 8,1%) и Сибирская 17 х Тулайковская 10 (28,6% в 2011 г., Тч = 11,5%). Наибольшая частота встречаемости трансгрессий была отмечена у гибридов Бэль х Тулайковская 10 (35,9% в 2011 г., Тс = 33,3%), Бэль х Кантегирская 89 (15,0% в 2011 г., Тс = 16,3%) и Полюшко х к-31310 (15,0% в 2012 г., Тс = 14,7%). Выявленные трансгрессивные формы в исследуемых комбинациях позволят выделить лучшие гибриды для дальнейшего изучения и вовлечения в селекционный процесс с целью отбора образцов с более длинным верхним междоузлием.

Заключение

В ходе трехлетнего исследования длины верхнего междоузлия была установлена значительная вариабельность признака в зависимости от генотипа и средовых факторов как у родительских форм, так и у их топкроссных гибридов. Причем, согласно данным дисперсионного анализа, наибольший вклад в общую изменчивость привнесли различающиеся по годам условия вегетационного периода (57,4%). Оценка гибридной популяции с использованием коэффициента вариации показывает, что варьирование признака у гибридов – от среднего до сильного (от 11,6 до 26,7%). Если говорить о характере наследования признака, то с наибольшей частотой было отмечено сверхдоминирование. Для отбора селекционного материала, превышающего по длине верхнего междоузлия сорта и линии с максимальной выраженностью признака, можно использовать гибриды с участием родительских форм Бэль, Тулай-ковская 10, Кантегирская 89, Полюшко и к-31310.

Список литературы Изучение изменчивости и наследования длины верхнего междоузлия мягкой яровой пшеницы в условиях лесостепи Приобья

- Ведров, Н.Г. Особенности селекции и семеноводства яровой пшеницы в Восточной Сибири/Н.Г. Ведров//Актуальные задачи селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений на современном этапе: докл. и сообщ. IX генетико-селекц. шк. (5-9 апр. 2004 г.)/РАСХН. Сиб. отд-ние. СибНИИРС. НГАУ. -Новосибирск, 2005. -С. 72-77.

- Селекция яровой мягкой пшеницы на адаптивность в условиях Западной Сибири: итоги и перспективы/В.П. Шаманин //Актуальные задачи селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений на современном этапе: докл. и сообщ. IX генетико-селекц. шк. (5-9 апр. 2004 г.)/РАСХН. Сиб. отд-ние. СибНИИРС. НГАУ. -Новосибирск, 2005. -С. 204-220.

- Ковшун, В.И. Основные элементы структуры урожая у новых сортов яровой мягкой пшеницы/В.И. Ковшун//Селекция зерновых и кормовых культур для районов недостаточного увлажнения. -Новосибирск, 1985. -С. 92-99.

- Андреева, З. В. Изменчивость и характер наследования длины стебля у мягкой яровой пшеницы/З.В. Андреева//Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. -1997. -№ 1-2. -С. 42-47.

- Цильке, Р.А. Генетические основы селекции мягкой яровой пшеницы на продуктивность в Западной Сибири: монография/Р.А. Цильке. -Новосибирск, 2005. -321 с.

- Андреева, З.В. Характер генотипической и паратипической изменчивости длины верхнего междоузлия у сортов мягкой яровой пшеницы при внутривидовой гибридизации/З.В. Андреева, Р.А. Цильке//Вестник НГАУ. -2005. -№ 3. -С. 77-81.

- Костылев, П.И. Изучение взаимосвязи морфобиологических признаков мягкой озимой пшеницы с зерновой продуктивностью/П.И. Костылев, Д.М. Марченко//Вестник аграрной науки Дона. -2010. -№ 1. -С. 76-79.

- Лепехов, С.Б. Длина верхнего междоузлия и высота растения как способ оценки засухоустойчивости сортов мягкой пшеницы/С.Б. Лепехов, Н.И. Коробейников//Достижения науки и техники АПК. -2013. -№ 10. -С. 22-24.

- Мухитов, Л.А. Величина подколосового междоузлия и продуктивность сортов яровой мягкой пшеницы разных экологических групп в лесостепи Оренбургского Предуралья/Л.А. Мухитов, Ф.Д. Самуилов//Вестник Казанского ГАУ. -2014. -Т. 9. -№ 3 (33). -С. 135-138.

- Тимошенкова, Т.А. Зависимость продуктивности современных сортов яровой пшеницы от их морфологических особенностей в условиях степи Оренбургского Предуралья/Т.А. Тимошенкова, Ф.Д. Самуилов//Вестник Казанского ГАУ. -2011. -Т. 6. -№ 3 (21). -С. 154-158.

- Характеристика длины колосонесущего междоузлия как селекционно-ценного признака ячменно-пшеничных гибридов/Н.С. Вертий //Инновационное развитие АПК в России (посвящается 140-летию со дня рождения Г.К. Мейстера): сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов (12-13 марта 2013 г.)/ООО «Ракурс». -Саратов, 2013. -С. 38-44.

- Кочерина, Н.В. Алгоритмы эколого-генетического улучшения продуктивности растений: дис. … канд. биол. наук: 03.00.15/Кочерина Наталья Викторовна -СПб., 2009. -130 с.

- Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов. -М.: Колос, 1979. -416 с.

- Лакин, Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для студентов биол. специальностей вузов. -4-е изд., перераб. и доп./Г.Ф. Лакин. -М.: Высш. шк., 1990. -352 с.

- Gustafsson, A. Dominance and overdominance in phytotron analysis of monohybrid barley/A. Gustafsson, J. Dormling//Hereditas. -1972. -Vol. 70. -№ 2. -P. 185.

- Цильке, Р.А. Прикладная генетика: курс лекций/Р.А. Цильке; Новосиб. гос. аграр. ун-т. -Новосибирск, 2006. -390 с.

- Воскресенская, Г.С. Трансгрессия признаков у гибридов Brassica и методика количественного учета этого явления/Г.С. Воскресенская, В.И. Шпота//Доклады ВАСХНИЛ. -1967. -№ 7. -С. 18-20.