Изучение К. А. Железняковым археологических памятников Хэйшуй Мохэ в Северной Маньчжурии на реке Ашихэ в 1930-1940-е годы

Автор: Нестеров С.П., Алкин С.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ материалов памятников мохэ, найденных К. А. Железняковым в 1930-1940-е гг. в окрестностях г. Харбина на Северо-Востоке Китая. Его статья 1946 г. является одной из первых в изучении культуры мохэ и единственной, сохранившей информацию об уже исчезнувших памятниках в низовье р. Ашихэ и об артефактах, находящихся в Музее провинции Хэйлунцзян, к которым доступ у российских археологов ограничен. В ней автор только обозначил этнокультурную принадлежность материалов, а их хронология была им ограничена мохэским временем. В ходе сравнительного анализа с материалами памятников Приамурья, Приморья и Маньчжурии установлено, что ашихэские сосуды относятся к найфельдской группе хэйшуй мохэ и датируются VIII-IX вв.

К. а. железняков, харбин, ашихэ, приамурье, приморье, культура хэйшуй мохэ

Короткий адрес: https://sciup.org/147244516

IDR: 147244516 | УДК: 902.2, | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-5-45-55

Текст научной статьи Изучение К. А. Железняковым археологических памятников Хэйшуй Мохэ в Северной Маньчжурии на реке Ашихэ в 1930-1940-е годы

Археологическое изучение Маньчжурии было начато российскими исследователями в конце XIX – начале ХХ в. Они были первооткрывателями многих известных теперь археологических памятников Маньчжурии. Еще в конце XIX в. историко-этнографическое изучение Маньчжурии проводили М. И. Венюков, Р. К. Маак, П. А. Кропоткин, А. Ф. Усольцев, П. И. Кафаров, Д. В. Путята, Н. Г. Гарин-Михайловский. Свои первые археологические сборы здесь осуществил уральский археолог В. Я. Толмачёв, участвовавший в Русско-японской войне (1904–1905). Он открыл неолитическую стоянку на р. Хайчэнхэ и погребальные памятники в районе г. Фушунь. В районе г. Мукден (совр. Шэньян) он собрал коллекцию бронзовых наконечников стрел раннего железного века и описал средневековое городище с квадратным в плане земляным валом [Алкин, 2005].

С начала 1920-х гг. местом притяжения сил краеведов стали «Общество изучения Маньчжурского края» (1922–1928 гг.) и Музей КВЖД (открыт в 1923 г.) в Харбине. Особый вклад в изучение археологии Маньчжурии внесли А. М. Баранов, Е. И. Титов, Л. М. Яковлев, В. Н. Алин, В. С. Макаров, К. А. Железняков, А. С. Лукашкин, А. Г. Малявкин, В. С. Стариков. Признанными лидерами харбинской археолого-этнографической школы были В. Я. Толмачёв и В. В. Поносов [История Китая…, 2016, с. 32–35]. Научные работы археологов-харбинцев до настоящего времени остаются востребованными в современном научном сообществе как в России, так и в Китае, где все значимые статьи переизданы на китайском языке [Железняков, 1983; 1991; Поносов, 1991].

Как и многие русские – подданные Маньчжоуго, К. А. Железняков, получивший там образование, знал японский язык. После репатриации в СССР семья Железняковых поселилась в Иркутске. На момент знакомства С. В. Алкина с Константином Афанасьевичем в 1985 г. он уже был на пенсии, но продолжал давать частные уроки японского языка, который ранее преподавал в Иркутском государственном педагогическом институте иностранных языков им. Хо Ши Мина (создан в 1948) (рис. 1).

Определяющим в интересе К. А. Железнякова к краеведческой работе и археологии стало знакомство и общение с В. Я. Толмачёвым. Затем была получена хорошая подготовка в кружке под руководством археолога В. В. Поносова. В нем он занимался вместе с Л. М. Яковлевым, А. Г. Малявкиным, В. С. Макаровым, В. С. Стариковым и др. В летописи деятельности

Музея провинции Хэйлунцзян К. А. Железняков упоминается в 1932 г.: 9 октября он совершил обследование древнего городища в юго-восточной части провинции Синъань (Хинган) [Хэйлунцзян шэн боугуань..., 1993, с. 29]. Изучение городищ в этом районе было продолжено им в 1933 г., по результатам которого в 1936 г. вышла статья [Железняков, 1991]. Кроме того, достоверно известно, что К. А. Железняков был одним из организаторов «Харбинского кружка юных естествоиспытателей, археологов и этнографов» при Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи [Поносов, 1991].

Последней краеведческой организацией в Харбине, основанной в 1946 г., стало «Харбинское общество естествоиспытателей и этнографов», которое просуществовало 9 лет. Им руководили Б. В. Скворцов и В. Н. Алин. Интересами общества были зоология, энтомология, археология и этнография.

Именно в одном из первых номеров «Записок…» этого общества, ставших в наши дни редким изданием, и была опубликована статья К. А. Железнякова о его обследованиях низовьев р. Ашихэ восточнее Харбина в 1937– 1943 гг. [Железняков, 1946]. Несмотря на то, что он сам называл свой интерес к археологии любительским, вклад тогда еще молодого исследователя в изучение археологии мохэ трудно переоценить.

Рис. 1. Константин Афанасьевич Железняков

(1914, Николаевск-на-Амуре – 1987, Иркутск)

Fig. 1 . Konstantin Afanasyevich Zheleznyakov

(1914, Nikolaevsk on Amur – 1987, Irkutsk)

Археологические исследования К. А. Железнякова в окрестностях Харбина

Статья «Результаты некоторых археологических разведок в пойме нижнего течения р. Ашихэ» является одной из наиболее цитируемых у археологов, которые занимаются изучением археологии Средневековья дальневосточного региона, поскольку в ней автор дал первое описание археологических материалов культуры мохэских племен в данном районе. Основной задачей, как отметил сам К. А. Железняков, является лишь освещение результатов некоторых разведок в этом районе, регистрация своих находок для изучения исторического прошлого Маньчжурии. Сам автор в данной работе особо обращал внимание читателей на то, что он «пока воздерживается от построения детальных гипотез и заключений в отношении добытого материала» [Там же, с. 47].

Жизненные перипетии не дали Константину Афанасьевичу возможности продолжить занятия археологией. Кроме статьи о памятниках на р. Ашихэ им еще была опубликована работа «Некоторые нумизматические данные к археологии Харбинского района» [1950], где упоминаются многочисленные экскурсии, начавшиеся не позднее 1937 г., в том числе в 1947 г. совместно с А. Г. Малявкиным (1917–1994), с которым авторам довелось работать в 1980-е гг. в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР.

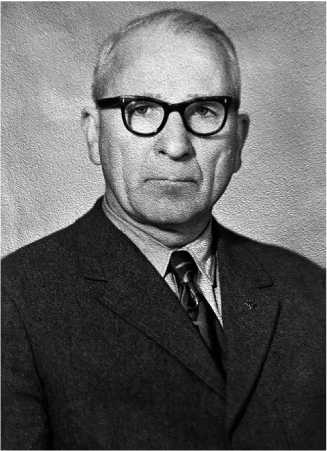

Всего за годы обследования районов в низовье р. Ашихэ К. А. Железняков исследовал различными способами (осмотром, сбором подъемного материала, небольшими раскопками) 9 местонахождений, которые на опубликованной им карте имеют номера, полученные в хронологическом порядке их открытия (рис. 2, 1 ). В настоящее время из-за разросшихся на восток окраин Харбина, а также упоминаемых в статье деревень, часть археологических памятников была утеряна для исследования (рис. 2, 3 ).

N 5 Бугор к зап.от д.Хуан-шань

N 1 Бугор Гао-тай цзы

N 2 Бугор у д.Хуан-цзя-вай-i

N 3 Осыпь террасы у д. Ван-хуй-тунь

N 4 Обрыв к югу от д. Хуан-цзя-вай-цзы

Nl^N^

Рис. 2. Карты расположения археологических памятников в низовье р. Ашихэ ( 1 , 3 , 6 , 7 ), фрагменты керамических сосудов ( 2 ) с бугра Гао-тай-цзы (пункт № 1), серебряный браслет ( 4 ) и череп человека ( 5 ) с бугра Хуан-цзя-вай-цзы (пункт № 2). Без масштаба. ( 1 , 2 , 4–7 – по: [Железняков, 1946, с. 48–51, 54, 56]; 3 – по: Google Earth Pro)

N 6 Бугор у д. Хань-цзя-ва-цзы -цзы

N 7 Бугор Бань-ла-тай цзы

N 8 Терраса против Гао-тай-цзы

N 9 Бугор к югу от д. И-син-цюань

Б.и Н. - Бэй-чэн-цзы и Нань-чэн-цзы

Fig. 2 . Maps of the location of archaeological sites in the lower reaches of the Ashihe River ( 1 , 3 , 6 , 7 ), fragments of ceramic vessels ( 2 ) from the Gao-tai-zi hill (point No. 1), a silver bracelet ( 4 ) and a human skull ( 5 ) from the hill of Huang-jia-wai-zi (point No. 2). Without scale. ( 1 , 2 , 4–7 – by: [Zheleznyakov, 1946, p. 48–51, 54, 56]; 3 – by: Google Earth Pro)

Судя по краткому описанию материалов автором археологических экскурсий, практически во всех пунктах были зафиксированы фрагменты керамики мохэской культуры. Наибольшие их коллекции происходят с пунктов № 1 и 2.

На бугре Гао-тай-цзы (№ 1) около дер. Мо-ли-гай К. А. Железняков летом 1937 и дважды в 1942 г. проводил сбор подъемного материала с его вершины и с размытых дождями склонов, а также выполнил его промеры и сделал план местности (рис. 2, 6 ). Опубликованные им в таблице № 1 фрагменты керамики (в основном венчики сосудов) № 1-11 можно отнести к мохэской культуре (рис. 2, 2 ).

Наиболее печальная участь постигла бугор у дер. Хуан-цзя-вай-цзы, на котором располагался мохэский могильник. К. А. Железняков впервые посетил его в 1937 г., но как археологический памятник он был им открыт в 1939 г. На протяжении 1940–1942 гг. исследователь наблюдал, как бугор постепенно разрушался, и в результате дождей был смыт водой. Именно здесь он предпринял небольшие раскопки, как он отметил сам, «последние из-за отсутствия возможности совершать сюда регулярные экскурсии, производились без особой системы» [Железняков, 1946, с. 51]. Тем не менее именно здесь была обнаружена значительная коллекция археологически целых сосудов, сделан план бугра и его разрез с юго-востока на северо-запад, в который попали три погребения (рис. 2, 7 ).

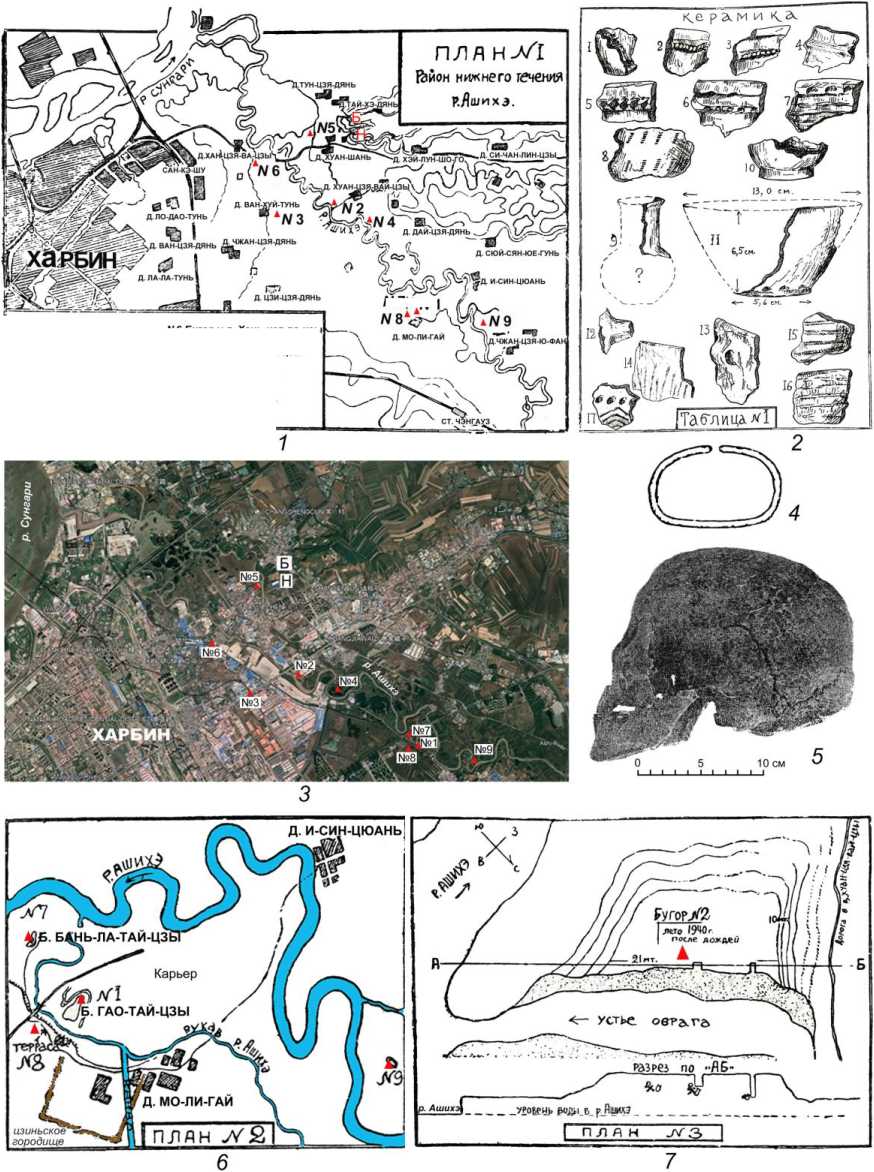

В статье К. А. Железняков дал подробную морфологическую и параметрическую характеристику обнаруженных сосудов мохэской культуры, описал орнамент, состав керамического теста и цвет поверхности емкостей. Здесь же, наверное, впервые в археологии мохэ предложено название сосудов по форме: он обозначил их как «кринкообразные» [Железняков, 1946, с. 52–54]. В современной типологии такие сосуды называют горшками или горшковидными (рис. 3, 1 , 2 , 4 , 5 ), вазами или вазовидными (рис. 3, 3 ). Один сосуд К. А. Железняков посчитал «образцом культуры более раннего периода» так как он был найден в разрезе обрыва на глубине 175 см в песчаном слое (рис. 3, 7 ), тогда как мохэские горшки залегали в глинистом слое 2 буро-желтого цвета [Там же, с. 52]. Фрагмент подобной кринки был найден им на бугре № 1 (см. рис. 2, 2 ).

Кроме сосудов на данном могильнике было поднято или выкопано до девяти останков отдельных костяков из погребений, причем в трех были черепа (рис. 2, 5 ), но все плохой сохранности, а также кости черепа и зубы лошади, в меньшем количестве - свиньи и собаки. Другие находки представлены железным наконечником стрелы, серебряной серьгой с нефритовым диском-подвеской, нефритовыми дисками, серебряной проволокой (обломками серег), серебряным браслетом (см. рис. 2, 4 ), бронзовым кольцом.

К. А. Железняков отметил, что по природным и техническим условиям было невозможно проведение систематических раскопок, «однако, если принять во внимание, что не тронутый бугор Гао-тай-цзы у селения Мо-ли-гай по своему виду, характеру и обнаруженным на нем остаткам материальной культуры весьма напоминает смытый бугор № 2, следует ожидать, что Гао-тай-цзы может вполне заменить смытый бугор и исследование его может дать точную и ясную характеристику всем прочим буграм и многим другим находкам в пойме р. Ашихэ» [Там же, с. 60]. Таким образом, исследователь посчитал полученный с двух бугров материал одинаковым, хотя на последнем было много артефактов чжурчжэньского периода, возможно, из-за расположенного рядом городища этого времени (см. рис. 2, 6). В статье нет информации о том, что материалы с бугра Гао-тай-цзы (№ 1) связаны с погребениями мохэ, скорее наоборот, он их соотносит с поселением [Там же, с. 49].

Большое значение имеет вывод К. А. Железнякова об этнокультурной принадлежности стоянок и погребений. Он осторожно предположил их принадлежность «к племени Илоу» или, еще вернее, к их потомкам - мохэ, и также отметил, что «один из аймаков (кит. бу ) этого племени носил название Ань-чэ-гу-бу, согласно письменным источникам проживал именно здесь, на р. Ашихэ. Аньчэгу - древнее название Ашихэ» [Там же, с. 61].

Рис. 3. Керамические сосуды из погребений могильника Хуан-цзя-вай-цзы ( 1–7 ) и их аналоги с памятников провинции Хэйлунцзян, Китай (8 –10 , 14 ), российского Приамурья ( 9 , 11 , 12 ) и Японии ( 13 ).

8 – Туаньцзе; 9 – Шапка; 10 – Хэкоу, г. Хайлинь; 11 – Благословенное II; 12 – Найфельд; 13 – охотская культура Хоккайдо (Япония); 14 – Лаохэшэнь.

1–7 – по: [Железняков, 1946, с. 53, 54]; 8 – прорисовка сосудов по: [Цзу Яньлин и др., 1989], фото: Музей провинции Хэйлунцзян, г. Харбин; 9 – Амурский областной краеведческий музей; 10 – Музей провинции Хэйлунцзян, г. Харбин; 11 – по: [Дьякова, 1984, с. 178]; 12 – по: [Деревянко, 1975, с. 90, рис. 59]; 13 – Музей северных народов Хоккайдо, г. Абасири; 14 – по: [Памятник Лаохэшэнь…, 1987, с. 97]. Без масштаба

Fig. 3. Ceramic vessels from the burials of the Huang-jia-wai-zi burial ground ( 1–7 ), and their analogues from sites in Heilongjiang Province, China ( 8–10 , 14 ), Russian Amur Region ( 9 , 11 , 12 ) and Japan ( 13 ).

8 – Tuanjie; 9 – Shapka; 10 – Hekou, Hailin; 11 – Blagoslovennoe II; 12 – Nayfeld; 13 – Okhotsk culture of Hokkaido (Japan); 14 – Laoheshen.

1–7 –by: [Zheleznyakov, 1946, p. 53, 54]; 8 – drawing of vessels by: [Zu Yanling et al., 1989], photo: Heilongjiang Provincial Museum, Harbin; 9 – Amur Regional Museum of Local Lore; 10 – Heilongjiang Provincial Museum, Harbin; 11 – by: [Dyakova, 1984, p. 178]; 12 – by: [Derevianko, 1975, p. 90, fig. 59]; 13 – Hokkaido Northern Peoples Museum, Abashiri; 14 – by: [Laoheshen site…, 1987, p. 97]. Without scale

Исследователь не был пионером в этом вопросе. Еще в 1913 г. японский археолог Тории Рюдзо (1870–1953), осмотрев предметы из погребений у моста через р. Амур вблизи Хабаровска, отнес их к племенам мохэ, известным по китайским летописям.

К. А. Железняков, определившись с этнокультурной принадлежностью своих находок, об их хронологии ничего не сказал. В то время она еще не была разработана. Сейчас мы можем этот момент прояснить, учитывая как сообщения письменных источников и типологию сосудов, так и радиоуглеродные даты с аналогичных памятников Приамурья, Приморья и Маньчжурии.

В настоящее время большинство российских исследователей в мохэской культуре по лепной керамике различают две основные группы памятников: найфельдскую и троицкую, предложенные О. В. Дьяковой [1984, с. 40–76]. В археологии Китая найфельдская группа известна как культура тунжэнь [Тань Инцзе и др., 1980, с. 87–88]. В этническом плане их относят к хэйшуй мохэ [Нестеров, 1998, с. 67–70]. О. В. Дьякова найфельдскую группу связывает с сумо мохэ [1984, с. 124].

На основании радиоуглеродных дат и по различию известного археологического материала культура хэйшуй мохэ делится на хронологические этапы: V–VII, VIII–IX и X–XIII вв. н. э. [Нестеров, 1998, с. 65].

Керамические сосуды первого этапа обнаружены в Восточном Приамурье на памятниках Благословенное II, Петровское Озеро, Амурзет, Найфельдский могильник на левом берегу Амура, Тунжэнь, Туаньзце – на его правом берегу (рис. 3, 8 ) [Дьякова, 1984, с. 178–183, табл. 32–37; Медведев, 1992; Деревянко и др., 1999; Цзу Яньлин и др., 1989]. Из погребений могильника на бугре у деревни Хуан-цзя-вай-цзы происходят сосуды, близкие к вазовидным сосудам и горшкам без валика под венчиком вышеназванных памятников V–VII вв. (рис. 3, 4 , 5 , 11 , 12 ).

Горшки второго хронологического этапа культуры хэйшуй мохэ из мог. Хуан-цзя-вай-цзы имеют широкие аналогии с памятниками Приамурья и Приморья и северо-востока Маньчжурии (рис. 3, 9 , 10 ) [Нестеров и др., 2003; Тань Вэй, 2010, с. 14, рис. 5]. В Маньчжурии VIII– IX вв. ознаменованы активной политической деятельностью государства Бохай, основанного сумо мохэ. Именно они и хэйшуй мохэ к началу VIII в. составляли на востоке Азии главные этнокультурные и политические силы. Есть китайские письменные свидетельства того, что часть территории хэйшуй мохэ оказалась в границах Бохая, возможно, в 720–730-е и в 820– 830-е гг., когда бохайцы подчинили северные мохэские племена [Чжун Сук-бэ, 2022, с. 82].

В настоящее время самым южным археологическим памятником в Маньчжурии, где есть сосуды хэйшуй мохэ, является могильник Лаохэшэнь на правом берегу р. Сунгари, примерно в 124 км от Харбина. При этом в них уже заметно влияние гончарства сумо мохэ (рис. 3, 13 ) [Юйшу Лаохэшэнь, 1987, с. 97].

Вместо заключения

Исследования К. А. Железнякова в низовьях р. Ашихэ, в бассейне которой он локализовал племя аньчэгу мохэ , ставят еще один важный вопрос: почему материальная и духовная культура хэйшуй и аньчэгу мохэ одинаковы?

Учитывая, что другой керамики мохэ, кроме хэйшуй, в данном районе не обнаружено, а морфология найденных сосудов имеет как ранние, так и поздние черты в пределах одного могильника, то это можно связать с переселением в данный район из Приамурья именно хэйшуй мохэ. Есть сведения в «Цзю Таншу», что после того, как в 668 г. Когурё было разбито китайцами, мохэские племена гудо, аньчэгу, гуши и другие «также потерпели поражение и разбежались, придя в упадок. И только племя хэйшуй целиком процветало. Разделившись, оно образовало 16 поколений» [Кюнер, 1961, с. 274]. Археологические памятники найфельд-ской группы хэйшуй мохэ есть в Западном и Восточном Приамурье, в Приморье, в бассейне Сунгари [Нестеров, 1998, с. 54; Дьякова, 1984, с. 127–129; Никитин, 2000, с. 151; Юйшу Лао- хэшэнь, 1987, с. 97]. Найфельдские сосуды известны также в охотской культуре на островах Сахалин (Россия) и Хоккайдо (Япония) [Дьякова, 1984, с. 129–132]. Например, на севере о. Хоккайдо, в могилах археологического памятника Моёро (г. Абасири) зафиксировано использование сосудов найфельдского облика: они, поставленные вверх дном, прикрывали голову погребенного. При этом у них было пробито дно, как у сосудов из погребений хэйшуй мохэ в Приамурье 1.

Другое предположение: керамика, украшения и прочие предметы аньчэгу мохэ были такими же, как и у хэйшуй, что, возможно, связано с тем, что они были родственны и входили в состав северных племен, на которых была направлена экспансия государства Бохай.

Однако, поскольку первое положение имеет под собой реальные археологические материалы, сопоставимые с данными письменных источников по этнокультурной истории хэй-шуй мохэ, можно констатировать, что территория, где сейчас расположен г. Харбин, и низовья р. Ашихэ, где проводил исследования К. А. Железняков, входили в зону их расселения.

Список литературы Изучение К. А. Железняковым археологических памятников Хэйшуй Мохэ в Северной Маньчжурии на реке Ашихэ в 1930-1940-е годы

- Алкин С. В. Археолог Владимир Яковлевич Толмачёв // На пользу и развитие русской науки. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. С. 90-100.

- Деревянко А. П., Богданов Е. С., Нестеров С. П. Могильник Найфельд. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. 96 с.

- Деревянко Е. И. Мохэские памятники на Среднем Амуре. Новосибирск: Наука, 1975. 250 с.

- Дьякова О. В. Раннесредневековая керамика Дальнего Востока СССР как исторический источник IV-X вв. М.: Наука, 1984. 206 с.

- Железняков К. А. Результаты некоторых археологических разведок в пойме нижнего течения р. Ашихэ // Зап. Харбинского общества естествоиспытателей и этнографов. Харбин, 1946. № 3: Археология. С. 47-61.

- Железняков К. А. Некоторые нумизматические данные к археологии Харбинского района // Харбинское общество естествоиспытателей и этнографов. 1950. № 8: Археология. С. 11-15.

- Железняков К. А. Ашихэ сяю хэвань дидай каогу дяоча шоухо [Результаты некоторых археологических разведок в пойме нижнего течения р. Ашихэ] // Хэйлунцзян вэньу цунькань. 1983. № 2. С. 104-112. (на кит. яз.)

- Железняков К. А. Синъань шэн дэ каогу цзыляо [Материалы по археологии провинции Синъань] // Хэйлунцзян каогу миньцзу цзыляо ивэнь цзи [Сборник переводных материалов по археологии и этнографии Хэйлунцзяна]. Харбин: Хэйлунцзян боугуань, 1991. Вып. 1. С. 81-85. (на кит. яз.)

- История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. М.: Наука; Вост. лит., 2016. 960 с.

- Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М.: Вост. лит., 1961. 392 с.

- Медведев В. Е. Оригинальный могильник на Среднем Амуре // Изв. СО РАН. Серия истории, филологии и философии. 1992. № 3, вып. 3. С. 63-64.

- Нестеров С. П. Народы Приамурья в эпоху раннего Средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. 184 с.

- Нестеров С. П., Кудрич О. С., Комарова Н. А. Коллекция керамической посуды из могильника Шапка // Археология и социокультурная антропология Дальнего Востока и сопредельных территорий. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. С. 286-293.

- Никитин Ю. Г. Население долины р. Суйфун в предгосударственный период // История и археология Дальнего Востока. К 70-летию Э. В. Шавкунова. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. С. 147-153.

- Поносов В. В. Бэймань каогу сюэ ши [История археологического изучения Северной Маньчжурии] // Хэйлунцзян каогу миньцзу цзыляо ивэнь цзи [Сборник переводных материалов по археологии и этнографии Хэйлунцзяна]. Харбин: Хэйлунцзян боугуань, 1991. Вып. 1. С. 182-191. (на кит. яз.)

- Тань Вэй. Хэйлун цзян Суйбинь сянь Сышилянь ичжи фацзюэ баогао [Доклад о раскопках памятника Сышилянь в уезде Суйбинь провинции Хэйлунцзян] // Бэйфан вэньу. 2010. № 2. С. 10-16. (на кит. яз.)

- Тань Инцзе, Чжан Тайсян, Ян Ху. Предварительные данные о древних культурах провинции Хэйлунцзян // Чжунго каогу сюэхуй ди ицы няньхуй луньвэнь цзи (Сборник статей первого годичного собрания Археологического общества Китая). Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1980. С. 80-96. (на кит. яз.)

- Хэйлунцзян шэн боугуань шици нянь [70 лет Музею провинции Хэйлунцзян]. Харбин: Хэйлунцзян жэньминь чубаньшэ, 1993. 139 с. (на кит. яз)

- Цзу Яньлин, Хань Шимин, Ли Чэнци, Чжан Тайсян. Хэйлунцзян Лобэй сянь Туаньцзе муцзан фацзюэ [Раскопки могильника Туаньцзе в уезде Лобэй пров. Хэйлунцзян] // Каогу. 1989. № 8. С. 719-726. (на кит. яз.)

- Чжун Сук-бэ. Об отношениях Бохая и хэйшуй мохэ // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Благовещенск: АмГУ, 2022. Вып. 14. С. 76-83.

- Юйшу Лаохэшэнь [Могильник Лаохэшэнь в Юйшу]. Пекин: Изд-во Вэньу, 1987. 172 с. (на кит. яз.)