Изучение карантинных видов животных на территории Ботанического сада ПетрГУ

Автор: Лябзина Светлана Николаевна, Чалкин Андрей Андреевич, Горбач Вячеслав Васильевич

Журнал: Hortus Botanicus @hortbot

Рубрика: Сохранение, мобилизация и изучение генетических ресурсов растений

Статья в выпуске: 14, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования по изучению наличия некоторых карантинных видов насекомых и стволовых нематод на территории Ботанического сада ПетрГУ. Отлов насекомых проводили с помощью феромонных ловушек. Зарегистрированы карантинные объекты - усачи рода Monochamus, которые не только разрушают древесину, снижая ее качество, но и являются переносчиками стволовых нематод рода Bursaphelenhus. Приведен количественный анализ обнаружений стволовых нематод и установлена зависимость заселения от расстояния до дороги. Опасных для лесного хозяйства чешуекрылых - азиатский подвид непарного шелкопряда и сибирский шелкопряд - зарегистрировано не были.

Карантинные виды, феромонные ловушки, стволовые нематоды

Короткий адрес: https://sciup.org/147225209

IDR: 147225209 | УДК: 57.084.2 | DOI: 10.15393/j4.art.2019.6204

Текст научной статьи Изучение карантинных видов животных на территории Ботанического сада ПетрГУ

Жуки рода черных усачей Monochamus и некоторые виды чешуекрылых: азиатский подвид непарного шелкопряда (Lymantria dispar asiatica Vnukovskij) и сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, 1908) - являются карантинными объектами, контроль за численностью которых в лесной зоне нужно осуществлять регулярно. По данным Россельхознадзора на территории Республики Карелия зарегистрировано четыре вида усачей рода Monochamus – черный сосновый, или бронзовый сосновый (M. galloprovincialis Olivier, 1795), черный бархатнопятнистый (M. saltuarius Gebler, 1830), черный еловый малый (M. sutor Linnaeus, 1758) и черный еловый большой (M. rosenmuelleri Cederhielm, 1798). Внешне они похожи друг на друга: стройные жуки, надкрылья черные с многочисленными белыми волосками. Имаго жуков попадаются в теплую погоду с июня по август на свежих лесосеках, залетают на окраины городов, привлеченные запахом свежего теса. Молодые жуки ослабляют деревья, объедая кору веток в кронах сосен и елей, – это приводит к их обламыванию и крона редеет. Самки выгрызают в коре стволов глубокие ямки, куда откладывают яйца. Из последних появляются личинки, которые живут два года, нанося серьезный вред товарной древесине. Однако, более опасны эти жуки тем, что являются переносчиками опаснейших нематод: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner, Buhrer, 1934) Nickle, 1970 – сосновой стволовой и B. mucronatus (Mamya & Enda, 1979) - древесной сосновой. Эти гельминты могут привести к массовым поражениям лесных угодий. Вид B. xylophilus входит в список Евразийского экономического союза по защите растений особо опасных карантинных организмов. Попадая внутрь дерева, они переходят в проводящие ткани и закупоривают их, а также, мигрируя внутри, нарушают целостность самой древесины. На территории Республики Карелия не зарегистрирована нематода Bursaphelenchus xylophilus, но уже отмечен близкородственный вид B. mucronatus (Зинников и др., 2010). Несвоевременное обнаружение карантинных видов нематод может привести к латентному распространению ряда заболеваний древесины, например такого, как вилт хвойных пород (Кулинич и др., 2003, 2017; Арбузова и др., 2016).

Личинки непарного шелкопряда являются полифагами, повреждая около 300 видов растений (Воронцов, 1982 и др.). В некоторых регионах зарегистрирован серьезный урон, наносимый этим видом не только лесным деревьям, но и плодовым культурам – они повреждают бутоны, цветки, а в годы массового размножения съедают практически все листья (Касынкина, Кошелев, 2016). Сибирский шелкопряд не менее опасен для лесного хозяйства. Личинки этого вида предпочитают хвойные деревья (ель, сосна), а также лиственницу, уничтожая хвою и обгрызая молодые веточки (Воронцов, 1982). При массовом размножении эти виды могут наносить существенный ущерб лесным угодьям, поэтому подлежат регулярному контролю численности.

Наиболее эффективным способом обнаружения карантинных видов является использование феромонных ловушек. Они действуют на большой территории, помогая отслеживать динамику численности объектов. Кроме того, они безопасны для других групп организмов и окружающей среды в целом, поскольку не выделяют токсичные вещества в почвенную, водную и наземновоздушную среды, что особо важно при исследованиях на охраняемых территориях.

Целью настоящей работы является выявление и оценка обилия карантинных видов на территории Ботанического сада Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). В непосредственной близости от Сада находится один из крупнейших терминалов по обработке древесины в Республике Карелия. Хранение и перемещение большого количества необработанной древесины на лесозаводе может быть источником привлечения карантинных насекомых либо заноса их из других регионов.

Объекты и методы исследований

Отбор проб осуществлялся в естественных биоценозах, характерных для северо-таежной зоны: сосняк и ельник зеленомошные. Всего на территории сада было взято 11 проб древесины (сосна обыкновенная и ель европейская) возрастом 60-80 лет из участков, расположенных на расстоянии друг от друга более 100 м и значительном удалении от транспортной магистрали (рис. 1). Дельтовидные и барьерно-ворончатые ловушки размещались вблизи центральной части усадьбы.

Рис. 1. Схема мест отбора проб древесины и расположения ловушек.

Fig. 1. Wood sampling points and location of traps.

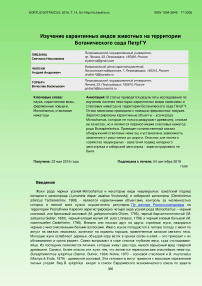

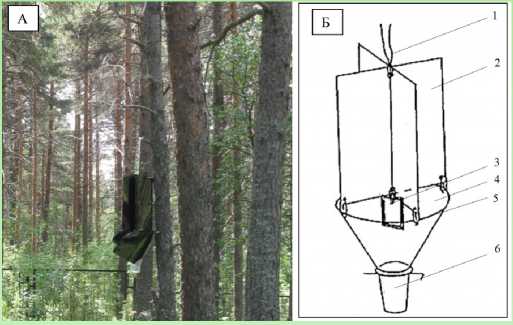

Исследования проводили в течение вегетационного периода 2018 г. Для сбора энтомологического материала использовали феромонные ловушки, – барьерно-ворончатую для жуков рода Monochamus и дельтовидную для шелкопрядов L. dispar asiatica и D. sibiricus , которые размещали в открытых или лесных биоценозах на высоте 1.5–2 м от поверхности почвы. Барьерно-ворончатая ловушка изготовлена из пластика, состоит из воронки диаметром около 30 см со съемным накопителем для насекомых объемом 500 мл, на дне которого имеются отверстия для слива дождевой воды, и экрана из крестообразно расположенных пластин размером 30×45 см каждая (рис. 2). Дельтовидная ловушка имеет пирамидальный корпус из плотного ламинированного картона размером 23х40 см, внутри размещается клейкая основа, к которой прилипают попадающие в ловушку насекомые (рис. 3). Приманкой в обоих случаях служил диспансер с видоспецифичным феромоном. Использование феромонов в работе удобно тем, что они безопасны для растений и человека, не накапливаются в воде и почве, поскольку являются веществами, способными разрушаться под действием солнечных лучей и влаги. Период работы одного диспансера с феромоном составляет три-четыре недели, за период исследований (с июня по сентябрь) было использовано по три диспансера для каждого изучаемого вида.

Рис. 2. А. – Расположение барьерно-вороночной ловушки на территории Ботанического сада

ПетрГУ. Б. – Схема устройства барьерно-вороночной ловушки. Обозначения: 1 – подвес для крепления ловушки, 2 – крестообразный экран, 3 – диспансер с феромоном, 4 – воронка, 5 – стакан (накопитель насекомых).

Fig. 2. A. - Location of the barrier funnel trap in the territory of the Botanical Garden of PetrSU. B. - The device of the barrier funnel trap. Notes: 1 - a suspension for fixing the trap, 2 - a cruciform screen, 3 - a dispensary with a pheromone, 4 - a funnel, 5 - a glass (insect storage).

Рис. 3. А. – Установка дельтовидной ловушки на территории Ботанического сада ПетрГУ. Б. – Схема дельтовидной ловушки. Обозначения: 1 – подвес для крепления ловушки, 2 – картонный корпус, 3 – клейкая основа, 4 – диспансер с феромоном.

Fig. 3. A. - Installation of the deltoid trap in the territory of the Botanical Garden of PetrSU. B. - Scheme of the deltoid traps. Notes: 1 - suspension for fixing the trap, 2 - cardboard body, 3 - adhesive base, 4 -dispensary with pheromone.

Для определения зараженности лесонасаждений хвойных пород нематодами рода Bursaphelenchus исследовали погибшие деревья (ели европейской и сосны обыкновенной) на всех стадиях усыхания. Пробы со стволов, поваленных или срубленных в текущем году, брали в июле-августе, когда уже произошла откладка яиц усачами, с остальных – в течение всего вегетационного периода. С участков, пораженных ходами жуков рода Monochamus, на значительном удалении от комля делали спилы толщиной 2–5 см (рис. 4). Образцы помещали в промаркированную герметичную упаковку, предотвращающую высыхание материала.

Рис. 4. Отбор пробы древесины для изучения древесных нематод.

Fig. 4. Sampling of wood for wood nematodes study.

Метод лабораторной диагностики

Объем каждой исследуемой пробы составлял 250–300 см3. Перед взятием пробы бур термически обрабатывали и после этого производили измельчение древесины. Для выделения древесных нематод был использован метод Бермана. Диагностика нематод рода Bursaphelenchus выполнялась с помощью полимеразной цепной реакции в формате FLASH.

Анализ данных

Изменение числа нематод в пробах при удалении от центральной дороги исследовали с помощью регрессионного анализа и корреляции Пирсона. Модель подбирали, используя процедуру подгонки коэффициентов регрессии (Коросов, Горбач, 2017). Адекватность полученного уравнения эмпирическим данным оценивали по критерию Фишера с помощью дисперсионного анализа линейной регрессии. Диапазон варьирования модельных параметров определяли простым непараметрическим бутстрепом (Шитиков, 2012), который не требует соответствия распределения вариант в выборках каким-либо теоретическим закономерностям. Доверительные интервалы устанавливали методом процентилей, с числом итераций B =5000, достаточным для уровня вероятности P =0.99. Значимость отличий оценивали с помощью рандомизации с тем же числом B . Сначала для пары исходных выборок получали эмпирическое значение критерия Стьюдента t obs, затем бутстреп-методом генерировали заданное число B пар псевдоборок и для каждой пары рассчитывали новое, рандомизированное значение критерия t ran. Значимость отличий p представляет собой скорректированную долю нуль-модельных комбинаций | t obs|≤| t ran| (т.е. нулевая гипотеза об отсутствии отличий верна) от общего числа испытаний. Критической величиной для p является стандартное значение α =0.05.

Данные обрабатывали в среде MS Excel и R 3.3.1 с использованием базовых функций пакета boot (Canty, Ripley, 2017) и composition (Van den Boogaart et al., 2013).

Результаты и обсуждение

На территории Ботанического сада с помощью барьерно-ворончатых ловушек отловлено два вида усачей – черный еловый малый ( M. sutor ) и черный еловый большой ( M. rosenmuelleri ). Жуки попались в июле и в накопителе вели себя довольно активно (рис. 5). В дельтовидные ловушки залетали двукрылые и чешуекрылые насекомые, но карантинных видов среди них не обнаружено.

Рис. 5. Усач Monochamus rosenmuelleri в барьерно-вороночатой ловушке.

Fig. 5. Beetle Monochamus rosenmuelleri in the trap.

Экспериментально установлено, что усачи Monochamus способны переносить стволовых нематод В. mucronatus на здоровую древесину (Ахматович, Колярская, 2009). Результаты проведенного опыта показывают, что при получении усачом дополнительного питания, экспериментально зараженного В. mucronatus, в дальнейшем происходит трансмиссия на здоровые деревья.

В отличие от ручного сбора насекомых применение феромонов более эффективно. В экспериментальных исследованиях И. О. Камаевым и Н. Г. Тодоровым (2014) показана целесообразность применения феромониторинга для прогноза численности популяции каштановой моли ( Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986). Феромонные ловушки позволяют оперативно получать достоверную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии обследуемых объектов и своевременно применять меры по локализации карантинного вредителя. Небольшое число отловленных объектов в нашем случае свидетельствует об относительном благополучии исследованного лесного массива. Однако нельзя исключить, что оценка обилия жуков рода Monochamus на территории Ботанического сада по результатам наших отловов может оказаться заниженной, – специалисты ФГБУ «ВНИИКР», опираясь на опыт применения ловушек с феромонным диспансером, отмечают слабую аттрактивность используемых для этих видов приманок в полевых условиях (Камаев и др., 2013) .

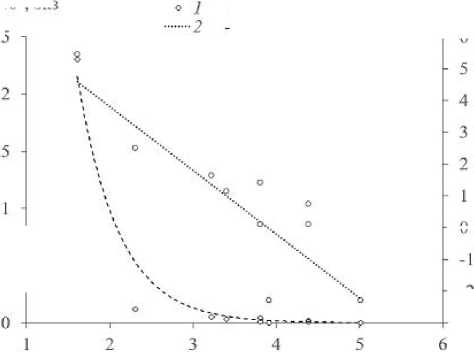

Во всех просмотренных пробах отсутствовали виды рода Bursaphelenchus . В пробах находились сапрофильные виды нематод, причем количество их было разное. Число нематод в пробах уменьшается с расстоянием от центральной дороги (рис. 6). Данные лучше всего аппроксимирует экспоненциальная модель вида N = b ^exp(- a •In d) с коэффициентами регрессии b =55 и a =2.42 ( F =210.2, df =1, 9, p R2=0.998). Приняв значение коэффициента b в качестве константы, бутстреп-методом исследовали распределение коэффициента a , характеризующего скорость уменьшения зараженности деревьев. Анализ показал, что скорость a =2.42 близка к нижнему пределу, но может быть существенно выше, достигая значения a =5.02. Рассчитанный коэффициент корреляции указывает на сильную связь между исследуемыми переменными на фоне существенной изменчивости бутсреп-оценок (рис. 6).

N- 102, экз

In TV, экз г 6

° 3

—■#

2.5

0.5

- О

-3

In d, м

Рис. 6. Изменение числа нематод в пробах при удалении от центральной дороги. 1 – число особей N ;

2 - линия тренда экспоненциальной модели N =55^exp(- a •In d) , где a =2.42 (2.40=5.02), t =223.4, p3 -число особей в логарифмическом масштабе In N ; 4 - соответствующая линейная связь r =-0.83 (-0.96= -0.36), t =4.414, p = 0.002.

К -2

Fig. 6. Changes of the number of nematodes, depending on the distance from the central road. 1 - the number of species N; 2 - trend of the exponential model lineN=55 • exp (-a • Ind), where a=2.42 (2.40=5.02), t=223.4, p3 - number of species using logarithmic scale In N ; 4 - correspondent linear dependance r =-0.83 (-0.96=-0.36), t =4.414, p =0.002.

Тренд снижения зараженности деревьев нематодами при удалении от центральной дороги проявился достаточно отчетливо, но модельные параметры нельзя признать надежными из-за их высокой изменчивости. Наблюдаемый разброс значений коэффициентов обусловлен небольшим объемом выборки. Повысить репрезентативность результатов можно лишь накапливая новые данные.

В разложении валежа принимают участие огромное количество животных, в том числе сапрофильных нематод и ксилофильных насекомых. Основная их задача – это участие в утилизации мертвых компонентов в биоценозе. Антропогенные воздействия оказывают определенное влияние на экосистему и являются факторами их изменения. Как известно, воздействие автодорог проявляется в нарушении видового и количественного состава животных или растений, что может служить причиной увеличения численности некоторых групп ксилобионтов. Так плотность заселения нематодами в древесине около автомагистрали была значительно выше, чем в отдаленности от нее более чем на 500 м.

Отсутствие нематод рода Bursaphelenchus группы видов xylophilus и mucronatus на исследуемой территории может быть связано с абиотическими факторами региона. Известно, что в условиях Северо-Запада РФ нематоды могут выживать при благоприятных сочетаниях температуры и влажности, но в этих условиях они имеют очень низкую степень размножения (Ахматович, 2007).

Заключение

На территории Ботанического сада с помощью феромонных ловушек выявлено два вида усачей – Monochamus sutor и M. rosenmuelleri . Однако низкая степень привлекательности феромона не позволила оценить плотность жуков на изучаемой площади.

На исследуемом валеже древесины присутствовали непатогенные сапрофильные виды нематод и отсутствовали карантинные объекты Bursaphelenchus группы видов xylophilus и mucronatus. Тренд снижения зараженности деревьев нематодами при удалении от центральной дороги проявился достаточно отчетливо.

Благодарности

Авторы выражают благодарность сотрудникам испытательной лаборатории Карельского филиала ФГБУ "ВНИИКР" за помощь в проведении исследований и всестороннюю поддержку.

Список литературы Изучение карантинных видов животных на территории Ботанического сада ПетрГУ

- Арбузова Е. Н., Кулинич О. А., Мазурин Е. С., Рысс А. Ю., Козырева Н. И., Зиновьева С. В. Заболевание "вилт хвойных пород" и возможные причины его проявления на территории России // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. [Pine wilt disease and possible causes of its incidence in Russia // Biology bulletin.] 2016. № 4. С. 358-365.

- Ахматович Н. А. Лесоводственное значение стволовых древесных нематод и биологические особенности фитонематоды Bursaphelenchus mucronatus [The forest importance of stem nematodes and biological features of the plant nematodes Bursaphelenchus mucronatus]: Автореф. дис. … канд. сельскох. наук Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия им. С. М. Кирова. Санкт-Петербург, 2007. 22 с.

- Ахматович Н. А., Котлярская О. Б. Черные хвойные усачи - потенциальные переносчики патогенных древесных нематод // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. [Black conifer beetle - potential carriers of pathogenic tree nematodes // Izvestiya Sankt-Peterburgskoj lesotekhnicheskoj akademii.] 2009. № 187. С. 26-32.

- Воронцов А. И. Лесная энтомология. [Forest entomology.] М.: Высшая школа, 1982. 384 с.

- Зинников Д. Ф., Морозов Д. Н., Кухарева А. В. Экспертиза на выявление древесных нематод в Республике Карелия // Защита и карантин растений. [Inspection for the identification of wood nematodes in the Republic of Karelia // Zashchita i karantin rastenij.] 2010. № 6. С. 46-47.

- Камаев И. О., Пономарев В. Л., Тодоров Н. Г., Федосеев Н. З., Глот Е. Ф. Синтетический феромон для черных хвойных усачей рода Monochamus // Карантин растений. Наука и практика. [The synthetic pheromone of Monochamus Longhorned Wood Borers // Karantin rastenij. Nauka i praktika.] 2013. № 4. С. 10.

- Камаев И. О., Тодоров Н. Г. Исследование эффективности синтетического феромона и феромонных ловушек для каштановой моли (Сameraria ohridella deschka et dimic, 1986) в Московской области // Защита и карантин растений. [Study of the effectiveness of synthetic pheromone and pheromone traps for chestnut moths (Cameraria ohridella deschka et dimic, 1986) in the Moscow Region // Zashchita i karantin rastenij.] 2014. № 1 (7). С. 52-55.

- Касынкина О. М., Кошеляева И. П. Основные вредители яблони в Пензенской области и меры борьбы с ними // Нива Поволжья. [The main of pests apple trees in the Penza region and process to combat them // Niva Povolzh'ya.] 2016. № 4 (41). С. 21-24.

- Коросов А. В., Горбач В. В. Компьютерная обработка биологических данных. [Computer processing of biological data.] Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2017. 96 с.

- Кулинич О. А., Козырева Н. И., Арбузова Е. Н. Сосновая стволовая нематода как угроза хвойным насаждениям России // Лесохозяйственная информация. [The pine nematode is a threat coniferous plantations in Russia // Lesohozyajstvennaya informaciya.] 2017. № 3 (4). С. 50-66.

- Кулинич О. А., Тюльдюков П. В., Козырева Н. И. Фитопаразитические карантинные нематоды // Защита и карантин растений. [Phytoparasitic pest nematodes // Zashchita i karantin rastenij.] 2003. № 7. С.24-28.

- Шитиков В. К. Использование рандомизации и бутстрепа при обработке результатов экологических наблюдений // Принципы экологии. [Use of randomization and bootstrep at processing of result of ecological observations // Principy èkologii.] 2012. № 1. С. 4-24. URL: http://ecopri.ru/journal/content_list.php?id=1 (дата обращения: 05.06.2019).

- DOI: 10.15393/j1.art.2012.481

- Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу / 2009. URL http://ursn10.ru/department/fitonadzor/prikazi_ob_ustanovlenii_karantinnih_fitosanitarnih/respublika_kareliya/ (дата обращения 05.06.2019).

- Canty A., Ripley B. Package ‘boot'. Bootstrap functions. 2017. Ver. 1.3-20. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/boot/boot.pdf (дата обращения: 21.06.2019).

- Van den Boogaart K. G., Tolosana R., Bren M. Package ‘composition'. Compositional data analysis. 2013. Ver. 1.40-1. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/compositions/ compositions.pdf (дата обращения: 05.06.2019).