Изучение материалов финала верхнего палеолита на стоянке Ушбулак в 2019 году

Автор: Павленок Г.Д., Анойкин А.А., Бочарова Е.Н., Ульянов В.А., Гладышев С.А., Марковский Г.И., Таймагамбетов Ж.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты продолжающихся работ по изучению комплексов финала верхнего палеолита многослойной стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) в 2019 г. В текущем полевом сезоне раскоп 1 был расширен на северо-восток, в направлении вниз по борту ручья Ушбулак Восточный, на склоне к востоку от раскопа 1 был заложен шурф 13, а также была заложена траншея, соединяющая раскопы 1 и 2. В результате проведенных работ были получены три новых стратиграфических разреза. Археологический материал, а также палеофауна (кости крупных млекопитающих, грызунов и малакофауна) присутствуют во всех вскрытых стратиграфических слоях. Литологические наблюдения позволяют говорить о сходстве разрезов раскопа 1 и шурфа 13, стратиграфия которых отличается только значительным увеличением мощности слоев в шурфе. Новый разрез, полученный в пределах раскопа 1, и траншея, соединяющая раскопы 1 и 2, свидетельствуют об уменьшении мощности отложений вниз по склону и уменьшении концентрации археологических материалов в верхних культурных подразделениях (культурные слои 1-3) при сохранении ранее выявленной мощности отложений и концентрации материала в культурных слоях 4-5.1. Наибольшее количество археологического материала было обнаружено в слое 5.1. Наблюдения прошлых лет о планиграфических особенностях залегания материала в слое скоплениями актуальны и для комплекса слоя 5.1 в 2019 г. Коллекция каменных артефактов пополнилась яркими формами нуклеусов для пластинок и микропластин. Анализ нуклевидных форм и дебитажа подтверждает принадлежность материалов слоя 5.1 финальному этапу верхнего палеолита.

Восточный казахстан, стоянка ушбулак, плейстоцен, финальный верхний палеолит, микрорасщепление

Короткий адрес: https://sciup.org/145145047

IDR: 145145047 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.187-194

Текст научной статьи Изучение материалов финала верхнего палеолита на стоянке Ушбулак в 2019 году

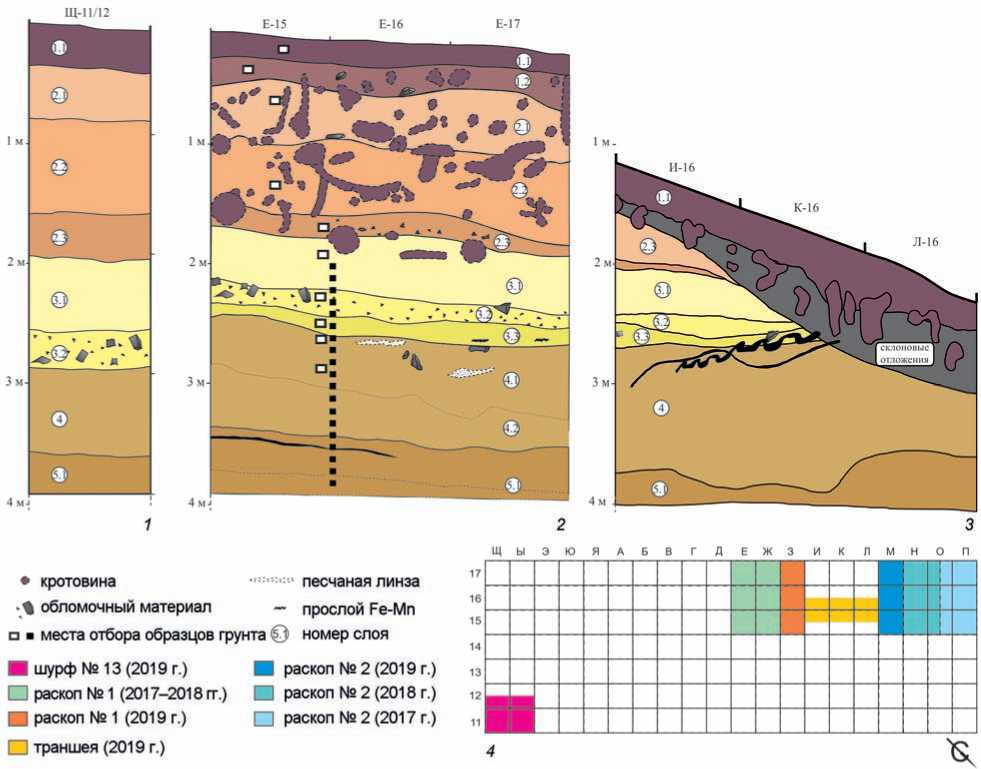

Одной из задач продолжающегося исследования стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) в 2019 г. стало дальнейшее изучение отложений, включающих материальные остатки финального этапа верхнего палеолита. Это отложения, вскрытые на глубину до 4 м на участке раскопа 1 и разделенные на пять основных литологических слоев, содержащих археологический материал от поздних этапов верхнего палеолита (слои 2–5.1) до эпохи палеоме-талла (слой 1) [Павленок и др., 2019]. В текущем полевом сезоне с целью уточнения стратиграфической ситуации, а также с целью выявления распространения концентрации археологического материала, площадь раскопа 1 была расширена вниз по борту ручья на 3 м 2 , и к востоку от раскопа 1, выше по склону, был заложен шурф 13 площадью 3 м 2 . Была заложена траншея, соединяющая раскопы 1 и 2 (рис. 1, 4 ). В результате проведенных работ были получены три новых стратиграфических разреза, наиболее удаленных друг от друга на расстояние до 16 м (юго-западная стенка траншеи и юговосточная стенка шурфа 13).

Ниже приводится описание разреза юго-восточной стенки шурфа 13 по направлению сверху вниз (рис. 1, 1 ), и проводится сопоставление с ранее опубликованными данными по разрезам раскопа 1 (рис. 1, 2 ) [Там же; Павленок и др., 2018].

Шурфом 13 вскрыта верхняя часть пролювиально-склоновой пачки на глубину ок. 3,8 м. Верхняя и средняя части разреза сложены суглинками легкими алевритистыми, в сухом состоянии светло-серыми (белесыми) с палевым оттенком, слабо сцементированными, обильно насыщенными дресвой и щебнем сапролитизированных гранитов. Нижняя четверть шурфа сложена плотными суглинками алевритистыми коричнево-палевыми и коричневыми с признаками наложенного омарганцевания. Все вскрытые осадки, включая расположенные ниже зоны омарганцевания, активно реагируют с HCl.

Слои залегают с общим падением на запад, что соответствует азимуту падения слоев в раскопе 1. Направление падения хорошо читается по про-188

слоям обогащения включениями крупного щебня гранитного состава, что, очевидно, указывает на направление движения временных потоков, сформировавших грубообломочную составляющую осадка. Наибольший угол падения слоев отмечается в верхней трети разреза, составляя ок. 7° и уменьшаясь к приподошвенной части разреза до 5°.

Слой 1 (нерасчлененный). Супеси алевритистые черные и черно-коричневые, представляющие собой гумусовые горизонты черноземовидной почвы, сильно нарушенной деятельностью землероев. Мощность – 0,60 м.

Слой 2.1. Супесь алевритистая серая слабо сцементированная, одресвяненная, с непрочной мелкозернисто-пылеватой структурой. Отличается от разреза раскопа 1 сильно увеличенной мощностью (до 40 см, вме сто 20 см в стратотипе). Нижняя граница неровная, сильно нарушена землероями. Мощность – 0,40 м.

Слой 2.2. Суглинок легкий светло-палевый с серым оттенком. На глубине 0,30–0,40 м от кровли слоя содержит разубоженный прослой сапроли-тизированного щебня преимущественно гранитного состава. Нижняя граница четкая, проводится по кровле подстилающего горизонта крупнощебнистого материала. Мощность – 0,80 м.

Слой 2.3. Горизонт полностью сапролитизиро-ванного крупного щебня гранитов с легкосуглинистым сильно одресвяненным заполнителем базального типа. По сравнению со слоем 2.3 раскопа 1 мощность увеличена на 5–10 см. Нижняя граница четкая, резкая, денудационного типа. Мощность – 0,20 м.

Слой 3.1. Суглинок легкий коричневато-палевый, плотный на ощупь умеренно одресвяненный. На глубине ок. 0,20 м от кровли слоя отмечен тонкий, мощностью ок. 5 см, прослой обогащения мелким щебнем. Нижняя граница четкая, ровная, проводится по резкому изменению гранулометрического состава отложений. Мощность – 0,50 м.

Слой 3.2. Дресвяно-супесчаный горизонт с алев-ритистым заполнителем порового типа, единичны-

Щ-ПЛ2

Э

ю

Е-15

Е-16

Е-17

♦ кротовина песчаная линза

• ^ обломочный материал — прослой Fe-Mn о ■ места отбора образцов грунта 0 номер слоя

■ шурф № 13 (2019 г.) ■ раскоп № 2 (2019 г.)

□ раскоп № 1 (2017-2018 гг.) □ раскоп № 2 (2018 г.)

Я раскоп № 1 (2019 г.) □ раскоп № 2 (2017 г.)

□ траншея (2019 г.)

4м^

Л-16

щ ы

И-16

К-16

2 м

Рис. 1. Стратиграфические разрезы стоянки Ушбулак ( 1–3 ): юго-восточная стенка шурфа 13 ( 1 ); юго-восточная стенка раскопа 1 ( 2 ); юго-западная стенка траншеи ( 3 ). План взаиморасположения раскопов 1 и 2, шурфа 13 и траншеи ( 4 ).

ми включениями крупного щебня и маломощных невыдержанных по простиранию одресвяненных прослоев. Нижняя граница четкая, резкая, волнистая. Мощность – 0,25 м.

Слой 3.3 в стратиграфической последовательности разреза шурфа 13 отсутствует.

Слой 4 (нерасчлененный). Суглинок средний алевритистый светло-коричневый, насыщенный спорадически рассеянными включениями среднего и крупного щебня. В отличие от слоя 4, в раскопе 1 отмечается слабое увеличение глинистости осадка при отсутствии омарганцевания и ожелезнения большей части слоя. Тонкие горизонты омарганце-вания фрагментарно появляются лишь в приподо-швенной части слоя 4. Мощность – 0,90 м.

Слой 5.1. Суглинки средние плотные, пластичные, подстилаемые прослоем коричнево-желтых супесей. Мощность суглинистой пачки ок. 15 см, что приблизительно соответствует вскрытой в раскопе 1, мощность супесчаных отложений не установлена. Мощность (видимая) – 0,15 м.

Вскрытый шурфом 13 разрез почти полностью соответствует разрезу, вскрытому раскопом 1. Отличия заключаются в отсутствии слоя 3.3, а также в возросшей приблизительно на 1 м общей мощности пролювиально-склоновых отложений, увеличении количества горизонтов обогащения глыбово-щебнистым материалом и их более четкой выраженности. Это объясняется более близким расположением шурфа к источникам поступления пролювиальных осадков.

Другим важным отличием является приблизительно на 0,5 м более низкое гипсометрическое и стратиграфическое положение зоны наложенного омарганцевания, лишь частично затронувшей приподошвенную часть слоя 4 в шурфе 13. В то же время в раскопе 1 интенсивным омарганцеванием охвачены средняя и, вблизи русла ручья, прикро-вельная части слоя 4. Таким образом, установлена тенденция к понижению высоты зоны омарганце-вания с удалением от русла ручья Восточный Уш-булак. Это свидетельствует о том, что источником подвижных соединений железа и марганца служили родниковые воды ручья Восточный Ушбулак, и позволяет связывать положение уровня верхней границы омарганцевания в раскопе 1 с наиболее высоким положением русла ручья перед началом этапа его современного врезания.

Подобные заключения подтверждаются стратиграфией траншеи, соединяющей раскопы 1 и 2, пройденной на глубину 3,80–2,70 м до верхней части слоя 5.1 (рис. 1, 3 ). Все слои, выявленные на разрезах раскопа 1, присутствуют в несколько измененном склоновыми процессами разрезе траншеи. Здесь не представляется возможным выявить отдельные прослои для слоев 1 и 4, а также отсутствует прослой 2.1. Сокращение мощности прослоев и слоев разреза траншеи в большей степени коснулось пролювиально-склоновых отложений (слои 1–3), тогда как характеристики нижних слоев 4 и 5 остаются практически неизменными.

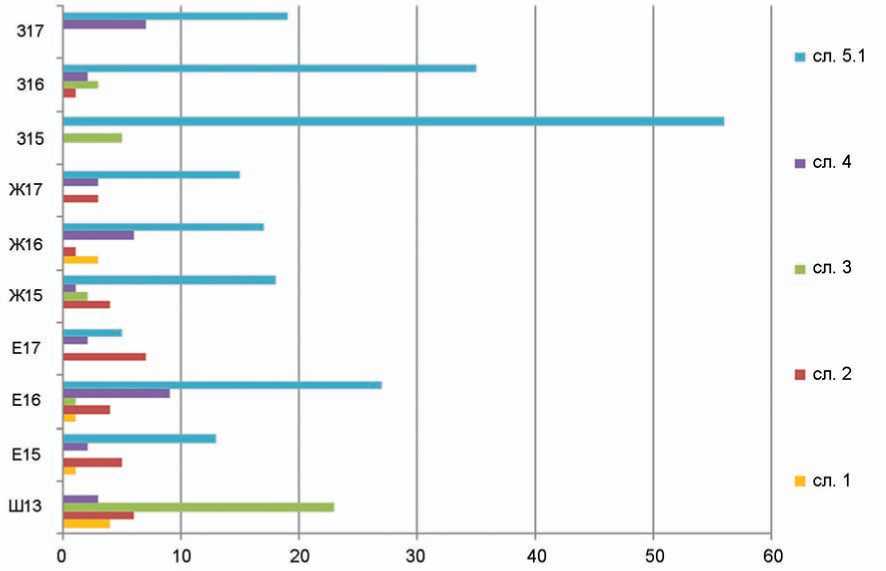

На основе этих наблюдений было высказано предположение, что и концентрация артефактов на исследованных участках должна иметь аналогичные изменения. С целью выявления такой закономерности были построены диаграммы, отражающие количество артефактов, зафиксированных в каждом культурном слое по трем координатам в шурфе 13 и раскопе 1. Материалы траншеи в данном анализе не участвовали, поскольку часть отложений этого участка была исследована в 2016 г.

в процессе закладки первой рекогносцировочной траншеи сразу после обнаружения памятника Уш-булак [Shunkov et al., 2017]. В анализ были включены координаты 314 артефактов, распределенные по слоям, а также по участкам – шурф 13 и поква-дратно в пределах раскопа 1 (рис. 2).

В результате была получена предсказуемая картина только касательно слоя 3: здесь действительно фиксируется снижение концентрации материала вниз по склону. Для слоев 1, 2 и 4 наблюдается относительно равное распределение материала вне зависимости от изученного участка, что связано, скорее всего, с малой насыщенностью отложений слоев археологическим материалом. Так, ни для одного из рассмотренных участков количество артефактов не превышает отметку в 10 экз. Наиболее интересную ситуацию удалось зафиксировать в слое 5.1, где отмечается явное увеличение концентрации каменных артефактов вниз по склону. Такую ситуацию невозможно объяснить механическим накоплением материала, поскольку именно для отложений слоя 5.1 реконструируется ситуация залегания археологических материалов in situ [Павленок и др., 2019]. Возможно, именно этот участок слоя 5.1 является наиболее перспективным для дальнейшего изучения, особенно учитывая, что, помимо традиционного технико-типологического анализа каменных изделий, к ним применим метод ремонтажа [Там же].

Рис. 2. Диаграмма, отражающая зависимость количества артефактов шурфа 13 и раскопа 1 от участка их расположения в слое.

Таблица 1 . Состав каменной индустрии слоев 1–5 стоянки Ушбулак. Раскопки 2019 г.

|

■D )X О ч О |

'—1 |

1 |

1 |

'—1 |

’—1 |

'—1 |

1 |

1 |

40 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

го |

40 |

го |

о |

1 |

го |

||||||||

|

ра 9 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

го |

|||||||||||||||||||||

|

а о а 05 Рн |

го |

го |

Ох |

CJ |

40 |

40 |

m |

1 |

CJ |

40 |

CJ |

"Г) |

го |

о |

7 |

О1 ОО |

7 |

||||||||||||||

|

>s о ч О |

а |

го |

го |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

го |

"D О1 |

о |

’—1 |

1 |

40 |

||||||||||||||||

|

ра 9 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

’—1 |

1 |

го |

|||||||||||||||||||

|

а о а 05 РР |

OJ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

CJ |

го |

||||||||||||||||||||||

|

>х о ч О |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||||||||

|

^ ра 9 |

1 |

1 |

rj |

Ох |

^- |

1 |

1 |

1 |

40 |

1 |

я |

||||||||||||||||||||

|

а о а 05 Рн |

CJ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

го |

"D |

S |

1 |

7 |

||||||||||||||||||||

|

OJ )Х О ч О |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

го |

1 |

•D |

|||||||||||||||||||

|

ра 9 |

CJ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

го |

1 |

40 |

|||||||||||||||||

|

а о а 05 РР |

CJ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

го |

го |

"D |

1 |

•D |

|||||||||||||||||||

|

>х о ч О |

^ ра 9 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

’—1 |

CJ |

1 |

^Т |

|||||||||||||||||

|

а о а 05 РР |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

го |

’—1 |

1 |

1 |

^Т |

|||||||||||||||||||

|

о а с а а а о н S |

0^ 5 я ч Я Я 0^ ^ я и |

X о 5 а |

х «

ч

о

X X м а> 5 а |

х сЗ ч я о о о х я ч to "я я л 1=: |

х х хг сЗ ю к сЗ со а> ю х я ч и |

■а ч о V 0^ Я Я и 0^ у Я Я И 0^ Н |

а> X X X м а <и С |

а> X X X н m |

X X сЗ И X сЗ я О 5 х х я м сЗ X п: С |

сЗ н к о а х я м сЗ X п: С |

а> 3 н сЗ X а а> ю X С |

а> м а> сЗ |

а> X в 2 сЗ М X а к сЗ m |

X н V ее Ч а |

S Ох CJ сЗ К X са X В |

Ох 7 сЗ X X са X В |

X X X н V л к |

5 X X н V л ч X О а й X 5 |

X X X 0^ X О й О а н V О ЗЯ 5 X X 0^ X X ^ |

5 X 0^ 5 н О 0^ 3 н л X X я н V л ^ К |

Л1 сЗ X X ч 3 а> X X |

Ох 7 сЗ X X ч 3 а> X X п: а> а и |

Ох О1 VI сЗ X X ч 3 а> X « Ч о S |

5 я 0^ 3 н О |

Л1 сЗ X X ч 3 а> X X |

Ох 7 сЗ X X ч з X X п: а> а и |

3 Ох О1 VI сЗ X X ч 3 а> X « Ч а> S |

Я Я ч о я и О я" О Ч ю О |

я Я зЯ ^ а 0^ у |

о |

|

Коллекции каменных артефактов, полученных при изучении всех участков стоянки Ушбулак, содержащих материалы финального этапа верхнего палеолита, достаточно многочисленны (табл. 1).

Материалы слоя 1, не относящиеся к эпохе каменного века, представлены неопределимыми отходами производства, полученными при расщеплении камня, и небольшим количеством отщеповых форм разных размерностей (табл. 1) на площади раскопа 1 (4 экз.) и в шурфе 13 (4 экз.). Кроме того, в поддерновом участке слоя 1 шурфа 13 было зафиксировано 22 фрагмента керамики.

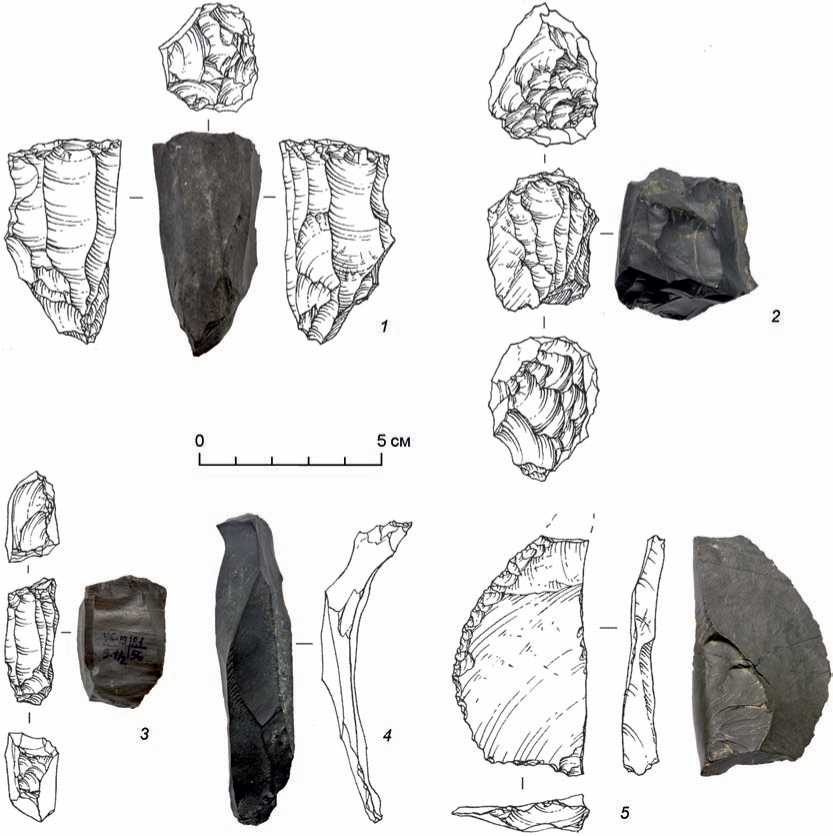

Материалы слоя 2 представлены на всех трех исследованных участках. Большую часть коллекции составляют отходы производства и отщеповый дебитаж мелкой и средней размерности (табл. 1). Кроме того, на раскопе 1 были обнаружены мелкие пластинчатые формы, в т.ч. и техническая полуре-берчатая пластинка, а в шурфе 13 зафиксировано два типологически-определимых нуклеуса: сильно истощенный двуплощадочный двуфронтальный со скалыванием во встречном направлении для мелких пластин и призматический конусовидный для пластинок и мелких пластин (рис. 3, 1).

Материалы слоя 3 представлены в относительно равных пропорциях в раскопе 1 и шурфе 13 и единственным, но значимым арте фактом в траншее (табл. 1). Большую часть коллекции составляют отходы производства, отщепы и пластинчатые отще-пы всех размерностей (табл. 1). Присутствуют единичные пластинка, микропластина и технические краевые и полуреберчатый сколы. Нуклевидные изделия встречаются трех форм: нуклевидный обломок (шурф 13); торцовый нуклеус, оставленный на стадии оформления, предназначенный, видимо, для получения мелких пластин, судя по ширине и протяженности фронта (раскоп 1); нуклеус двуплощадочный однофронтальный, оставленный

Рис. 3. Артефакты стоянки Ушбулак.

1 – нуклеус (слой 2); 2 , 3 – нуклеусы (слой 5.1); 4 – технический скол (слой 5.1); 5 – орудие (слой 5.1).

на стадии оформления и предназначенный, видимо, для получения пластинок и мелких пластин (траншея).

Материалы слоя 4 наиболее массово представлены на участке траншеи, в умеренном количестве – в раскопе 1 и единичными артефактами – в шурфе 13 (табл. 1). Как и в вышележащих слоях, наиболее многочисленные категории в коллекции – отходы производства и отщепы разных размерностей. Пластинчатые формы представлены пластинками (2 экз.), мелкими (3 экз.) и одной крупной пластиной. Помимо этого, в слое 4 траншеи зафиксирован удлиненный остроконечник. В качестве отличительной черты находок слоя 4 можно отметить возросшее количество и разнообразие технических сколов, которые отражают весь тип-лист технических изделий, характерных для стоянки Ушбулак, за исключением первичных и вторичных сколов разжелвачивания. Это сколы подправок фронта (1 экз.) и дуги скалывания (1 экз.), полуреберча-тые изделия (3 экз.), краевые формы (3 экз.) и за-ныривающий скол (1 экз.). Нуклевидные изделия представлены пятью формами, зафиксированными при изучении траншеи: два блока сырья, один со следами апробации, другой без них и три нуклеуса. Ранняя стадия утилизации отражена в заготовке торцового клиновидного нуклеуса, где была оформлена ударная площадка и снята одна первичная пробная пластинка. Два других нуклеуса были оставлены на стадии серийного снятия сколов-заготовок: нуклеус двуплощадочный однофронтальный с встречным расщеплением для правильных, сильно удлиненных пластинок и нуклеус двуплощадочный двуфронтальный со сопряженными широким и узким фронтами и встречным направлением скалывания. С узкого фронта скалывались пластинки и мелкие пластины, с широкого – мелкие пластины и пластинчатые отщепы.

Артефакты слоя 5.1, представленные преимущественно материалами раскопа 1, при неболь- шом количестве находок из траншеи и единичных – в шурфе 13, суммарно составляют чуть менее тысячи изделий – 975 экз. (табл. 1). Подавляющее большинство из этих находок относятся к отходам производства (791 экз.). Среди дебитажа наиболее массово представлены отщеповые формы, причем доля мелких форм составляет 70 % от всех отще-пов. В коллекции присутствуют пластинчатые от-щепы (10 экз.). Среди удлиненных сколов количественно преобладают микропластины (35 экз.), чуть меньшую долю составляют пластины (29 экз.) и значительно уступают им по количеству пластинки (6 экз.). Стоит отметить, что лишь единичные пластинчатые сколы всех категорий (пластинки, пластины, микропластины) имеют правильную призматическую форму и огранку. Суммарное количество всех технических снятий с трех изученных участков составляет 35 изделий, среди них абсолютно преобладают краевые сколы (25 экз.) (рис. 3, 4). Единично представлены такие технические снятия, как первичные и вторичные, сколы подправки дуги скалывания, подправки фронта, по-луреберчатые и заныривающие.

Нуклевидные изделия представлены пятью формами, из которых один блок сырья без следов апробации (траншея) и четыре нуклеуса, три из которых были зафиксированы в раскопе 1 и один – в траншее. В начальной стадии расщепления был зафиксирован крупный торцовый нуклеус со сходящимися латералями. Нуклеус имеет тщательную обработку ударной площадки, в большей степени тяготеющую к тыльной ее части. Следы оформления фиксируются также на левой латерали. Присутствуют негативы сильно заломившихся сколов на фронте, что не позволяет реконструировать морфологию финальных сколов. При этом размер и пропорции фронта косвенно свидетельствует об ориентированности на изготовление пластин. Еще два ядрища были оставлены в крайней степени сработанности. Оба определяются как одноплощадочные с двумя со-

Таблица 2. Фаунистический состав слоев 1–3 и 5.1 раскопа 1 стоянки Ушбулак

|

Видовой состав фауны |

Слой 1 |

Слой 2 |

Слой 3 |

Слой 5.1 |

|

Лошадь крупная кабаллоидная ( Equus ferus ?) |

обломок зуба, 1 экз. |

– |

– |

– |

|

Лошадь ( Equus sp.) |

– |

– |

– |

обломок зуба, 1 экз. |

|

Козлы-бараны ( Capra-Ovis ) |

– |

– |

обломок зуба, 1 экз. |

– |

|

Сибирский горный козел ( Capra sibirica ) |

– |

– |

– |

резец, 1 экз. |

|

Суслик ( Spermophilus sp.) |

— |

берцовая кость, 1 экз. |

— |

— |

|

Неопределимые обломки |

– |

3 экз. |

3 экз. |

58 экз. |

пряженными фронтами, расположенными на узкой и широкой поверхностях отдельности породы. Торцовые фронты обоих изделий использовался для получения микропластин, широкие – для мелких пластин. Оба нуклеуса имели также противолежащие вспомогательные ударные площадки. В первом случае точное технологическое назначение вспомогательной площадки определить не удалось (рис. 3, 2 ), во втором – с нее реализовывались сколы оформления на левую латераль нуклеуса (рис. 3, 3 ). Последнее изделие было зафиксировано в слое 5.1 траншеи. Типологически нуклеус тоже относится к одноплощадочным изделиям с двумя сопряженными фронтами. К торцовой части изделия тяготеют снятия пластинок и микропластин, на широкой плоскости – негативы мелких пластин.

В слое 5.1 на участке раскопа 1 было найдено два орудия. Это нож с ретушированным лезвием и с естественным обушком. Выпуклый рабочий край организован на вентральной поверхности скола-заготовки (рис. 3, 5 ). Второе орудие представляет собой крупный медиальный фрагмент правильной призматической пластинки с мелкой дорсальной ретушью по части продольного края и по одному из поперечных сечений фрагмента скола.

Фаунистические материалы (69 экз.) были обнаружены во всех стратиграфических подразделениях раскопа 1, кроме слоя 4, но определимыми оказались только пять (табл. 2).

Раскопки 2019 г. позволили получить представительный материал, который укладывается в ранее предложенную атрибуцию слоев. Так, слой 1 может быть предварительно отнесен к очень широкому временному промежутку – эпохе палеометал-ла, а материалы слоев 2–5.1 – к финальному этапу верхнего палеолита. Значимым результатом раскопок 2019 г. является расширение коллекции нуклеусов из финальнопалеолитических отложений. За все время изучения верхних отложений стоянки Ушбулак было обнаружено всего 15 типологи-чески-определимых нуклеусов, из которых 11 экз. были зафиксированы при раскопках в этом году. Все ядрища утилизировались с целью получения пластинчатых сколов. Для наиболее поздних материалов (слой 2) фиксируется применение призматического расщепления. Для слоев 3–4 характерны вариации двуплощадочных нуклеусов со встречным скалыванием на один или два фронта и торцовые формы. В слое 5.1 количественно явно преобладают одноплощадочные двуфронтальные сопряженные формы. Все эти новые технологические характеристики позволяют дополнить ранее полученные сведения о финале верхнего палеолита Восточного Казахстана.

Статья подготовлена в рамках проекта НИР № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст». Авторы выражают признательность А.В. Абдульмановой за подготовку графических иллюстраций артефактов и С.К. Васильеву за выполнение определений фаунистической коллекции.

Список литературы Изучение материалов финала верхнего палеолита на стоянке Ушбулак в 2019 году

- Павленок Г.Д., Анойкин А.А., Бочарова Е.Н., Кулик Н.А., Ульянов В.А. Слой 5.1 верхнепалеолитической стоянки Ушбулак: археология, петрография, планиграфия // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - № 4. С. 154-163.

- Павленок Г.Д., Анойкин А.А., Шалагина А.В., Харевич В.М. Материалы слоев 1-4 стоянки Ушбулак (Восточный Казахстан) // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. - 2018. - Вып. 7. -С. 203-210

- Shunkov M., Anoikin A., Taimagambetov Z., Pavlenok K., Kharevich V., Kozlikin M., Pavlenok G. Ushbulak-1 site: new Initial Upper Paleolithic evidence from Central Asia // Antiq. Proj. Gall. - 2017. - Vol. 91 (360). -P. 1-7. - DOI: 10.15184/aqy.2017.208