Изучение мавзолея Цао Цао: проблемы и перспективы

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Соловьев Александр Иванович, Николаева Насима Шайхетдиновна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Сформулированы основные проблемы в изучении сложного периода в истории Евразии, когда могучая волна движения кочевого населения, начавшись у границ Китая, докатилась до западных пределов континента. На развалинах античного мира возникла плеяда «варварских» государств, чему способствовало политическое размежевание Римской империи. Сходные явления происходили и на восточных рубежах ойкумены, что дает возможностьдля обобщений методологическогоплана. Решению поставленной задачи способствует выделение в качестве опорного памятника мавзолея Цао Цао, открытого в 2009 г. Именно этот деятель «закрыл» династию Хань и заложил основы новой династии Вэй, что делает его реальным символом переходного времени. Его деятельность широко отражена как в исторической, так и в художественной литературе, что позволяет сочетать письменные, эпиграфические и археологические данные и на основе этого источниковедческого синтеза проводить ресоциализацию артефактов. В сферу исследования попадают также объекты в северных и северо-западных районах Китая, важные для изучения феномена кочевых империй, формирования культурногооблика средневековыхномадов.

Погребально-поминальный комплекс, мавзолей цинь шихуанди, мавзолей цао цао, переходный период, проблема "раннего средневековья"

Короткий адрес: https://sciup.org/147219069

IDR: 147219069 | УДК: 903.5

Текст научной статьи Изучение мавзолея Цао Цао: проблемы и перспективы

Эпоха перехода от Древности к Средневековью – один из самых сложных и слабо разработанных в хронологическом и культурно-генетическом плане временных периодов в истории Восточной и Центральной Азии, синхронный с эпохой Великого переселения народов, когда на открытых пространствах Евразийских степей заканчивают свое существование культуры ранних кочевников, происходит смена населения, и вектор этногенеза выводит на историческую арену предков современных популяций. Соответственно в значительной степени меняется тип памятников, фиксируемых археологией, и облик предметно-вещевого комплекса. Подобная картина характерна для поистине колоссальных территорий, для которых крайне важным оказывается решение проблем хронологического плана, определения направлений культурного и политического взаимодействия, заимствований в сфере мировоззрений, обрядовой практики и социальной атрибутики, решение которых невозможно без обращения к материалам цивилизационных центров (в первую очередь, собственно Китая). Подобная типологически близкая картина примерно в это же время складывается на другом полюсе трансконтинентального степного коридора – на границах и в сфере влия- ния быстро раскалывающейся Римской империи, что дает возможность для сопоставлений и изысканий методологического плана.

Актуальность «проблемы перехода» (от одной эпохи к другой) определяется также относительно слабой изученностью данного (переходного) периода в археологии Китая и сопредельных регионов, связанного с миграцией хуннуских, сяньбэйских, жунских племен, и действительно «смутным» последующим временем, что, в свою очередь, обусловлено массовыми подвижками и глобальными переменами в этнокультурной картине всего Евразийского региона. Сложность и дискуссионность этой хронологии усугубляется неразработанностью самого понятия «переходный период» между Древностью и Средневековьем для отечественной археологии Северной и Центральной Азии. В ходе непрекращающихся дискуссий о происхождении и хронологии местных раннесредневековых культур отправной (хотя и очень относительной и неустойчивой) точкой для построения локальных и даже более претенциозных культурно-хронологических схем, выходящих далеко за пределы региона, служит комплекс вооружения, когда нередко отдельными исследователями меняются не только более или менее устоявшиеся хронологические реперы, но и направления (и даже места возникновения) технических инноваций. В силу сложившихся причин юго-восточные параллели для многих отечественных исследователей, как правило, ограничиваются слабо документированными иллюстрациями из китайских археологических каталогов и популярных изданий, без надежной интерпретации, в том числе привязки к памятнику и хронологической шкале. Без привлечения материалов Северного (в широком смысле) Китая решение основного спектра проблем переходного периода остается ущербным, помимо прочего, еще и потому, что не позволяет определить пути распространения инноваций, как в широтном, так и в меридиональном направлениях.

Осмысление характера выделяемых миграций непосредственно связано с проблемами распада хуннуской, а затем и сяньбэйской культурных общностей и становлением древнетюркской традиции, свидетельства чего пока еще недостаточно введены в оборот отечественной науки. Отметим, что практически в симметричной позиции оказываются археологи КНР, из сферы внимания которых выпадает не менее значительный пласт сибирских материалов. Особый интерес представляет работа по выявлению предтюркских и раннетюркских материалов, которые, будучи представлены на сопредельных территориях (в Семиречье, Монголии, Туве, на Горном Алтае), как бы отсутствуют в Синьцзяне и Ганьсу, хотя в отдельных публикациях и в музейных экспозициях они имеют место. Их соответствующая интерпретация позволит нарушить «завесу молчания» и по данному вопросу, существенному для последующей истории всего тюркского мира Евразии.

Сказанное выше отнюдь не означает ситуацию «историографического вакуума». Скорее, наоборот, по вопросам терминов, обозначающих существенные этапы в истории Китая, их социально-экономического, политического и культурного наполнения, а также корреляции с европейской хронологией написано обширнейшее собрание книг и статей 1. К драматическим событиям, связанным с распадом Ханьской империи и борьбой за ее наследство, обращались многие выдающиеся историки и культурологи. Кризису конца правления династии Хань уделил внимание Э. Балаш, который прослеживал значительное влияние религиозноидеологического фактора на социально-экономическую обстановку 2. Становление и развитие «варварских королевств» на территории Северного Китая изучали такие классики синологии, как В. Эберхард и О. Франке, но делали они это большей частью на основе письменных источников. Из памятников материальной культуры наиболее полно были опубликованы материалы ранних буддийских комплексов Кызыла, Дуньхуана, Луньмэня и некоторых других пещерных монастырей и храмов (в работах М. А. Стейна, П. Пельо, С. Ф. Ольденбурга и др.). Изучение археологических памятников поздней Древности – раннего Средневековья было продолжено в работах современных китайских ученых Юй Вэйчао, Су Бая, Лю Цзя- шэна и др. В отечественной историографии наибольшее внимание этому периоду уделил В. В. Малявин, подробно исследовавший «гибель древней империи» и последовавшие «некоторые сдвиги» в социально-политическом строе и культуре Китая. Основываясь, главным образом, на письменных и эпиграфических источниках, он показал огромное значение событий конца Хань – начала Троецарствия для последующей истории Китая [Малявин, 2007]. Материальная культура той эпохи, в том числе с привлечением имеющихся на тот момент археологических материалов, детально исследована М. В. Крюковым (см.: [Крюков и др., 1979]).

В то же время за последние полтора – два десятилетия в Китае открыты многие десятки новых памятников, которые пока недостаточно известны (или совсем не известны) российским ученым. Это могильники Цзялицунь и Цаочанпо (около г. Сиань, пров. Шэньси), городища Баоаньцунь (пров. Ляонин) и Тебука (пров. Цинхай), пещерные монастыри Цзиньтасы (пров. Ганьсу), Сюмишань (Нинся-Хуэйский авт. район), Сянтаншань (пров. Хэбэй) и многие другие. Данные памятников Северного Китая в корреляции с материалами ранних культур Саяно-Алтая, Западной и Восточной Сибири имеют большое значение для понимания проблем этногенеза и этнокультурных контактов на территории всего континента «от стен Царь-града до Великой Китайской стены». Структура погребальных комплексов, семантика скульптурной традиции и иных изобразительных материалов (прежде всего фресковой живописи) позволяют получить новые сведения для реконструкции базовых основ религии и мифологии средневекового населения Северной Азии.

Китай привлекает не только обилием находок и их многочисленными связями с письменной историей, но и комплексным характером найденных объектов. Классический пример такого рода – мавзолей императора Цинь Шихуанди, раскопки которого позволили представить срез китайской культуры эпохи Древности на этапе формирования ее главных характеристик [Комиссаров, Хачатурян, 2010]. Необходимые дополнения для позднего этапа дают раскопки Ян-лин, гробницы ханьского императора Цзин-ди [Ван Сюэли, 2003]. Подобные объекты становятся своего рода реперами для типологических и хронологических построений, что особенно важно для бесписьменных культур.

С тем большим энтузиазмом встретили специалисты первые сообщения об открытии и научном исследовании мавзолея Цао Цао – выдающегося представителя высшей аристократии эпохи Троецарствия, заложившего основу собственной династии Вэй, в перечне императоров которой он получил посмертное имя У-ди. В прижизненном варианте «вэйский У-ван» его имя несколько раз воспроизводится в надписях на найденных при раскопках данного памятника артефактах, что и послужило главным прямым доказательством для атрибуции могилы, поскольку в таком сочетании титул-имя мог принадлежать только Цао Цао и никому другому [Цао Цао Гаолин, 2010. С. 9]. Биография его присутствует во всех династийных хрониках, поэтому нам точно известна дата не только кончины (15.03.220) 3, но и похорон Цао Цао (11.04.220), когда и было в основном завершено формирование мавзолея как погребального комплекса. Такие точные данные для столь ранних археологических памятников – великая редкость; к тому же мы получаем в распоряжение множество подробностей о социальном положении, идеологических взглядах, повседневных привычках и даже психическом складе покойного.

Казалось, возникла редкая возможность провести прямую линию культурного развития между двумя погребальными комплексами выдающихся правителей Китая: мавзолеем Цинь Шихуанди, воплотившим характеристики классической Древности, и мавзолеем Цао Цао, обозначившим переход к Средневековью.

Увы, реальная ситуация внесла коррективы в мечтания ученых. Гробница Цао Цао оказалась жесточайшим образом разграбленной, причем в основном современными «бугровщи-кам» (в 2006–2008 гг.) 4. Ситуация потребовала реакции со стороны управления по охране памятников культуры. В ходе спешно проведенных спасательных раскопок 2008–2009 гг. удалось вскрыть конструкцию могилы № 2, в которой нашли обломки скелета мужчины примерно 60 лет и двух женщин (возрастом ок. 50 и 20 лет). Предварительно их обозначили как останки самого «вэйского вана», его жены и наложницы 5. Для подтверждения такой атрибуции мужского черепа предполагалось использовать генетический анализ – если удастся получить приемлемые по качеству образцы ДНК, которые можно было бы сопоставить с аналогичными характеристиками сына Цао Цао, великого китайского поэта Цао Чжи. Его кости (в количестве 28 фрагментов) еще с 1951 г. были переданы на хранение в музей г. Синьсян (пров. Хэнань) [Lan Tian, 2010]. Однако в настоящее время эта коллекция, похоже, утрачена 6; во всяком случае результаты анализа ни в научных, ни в популярных изданиях пока не появлялись.

Весь сохранившийся погребальный инвентарь состоит примерно из 250 предметов, в числе которых 62 каменные бирки с названиями тех вещей, к которым они крепились. Археологам осталось только сокрушаться, читая надписи о ритуальных сосудах, предметах вооружения и одежды (см.: [Цао Цао Гаолин синь чуту…, 2010]), унесенных или уничтоженных грабителями. К сказанному можно добавить, что сам по себе вещевой набор, в который входят золотое, серебряное и бронзовое кольца, серебряная и бронзовые пряжки, нефритовые, агатовые и хрустальные бусы и подвески (рис. 1), фрагменты керамических и лаковых изделий, железные панцирные пластины, мог бы считаться вполне представительным для рядовой могилы, но не для императорского мавзолея 7. И если первые известия о находке могилы Цао Цао, личность которого пользуется популярностью как в официальной, так и в массовой культуре, вызвали всплеск публикаций, исполненных радостного предвкушения нового чуда, то довольно скромные результаты раскопок породили новую волну статей, теперь уже критического плана 8. Часть историков и особенно журналистов стала оспаривать принадлежность захоронения Цао Цао или вообще династии Вэй. Не вдаваясь здесь в подробности дискуссии, которой будет посвящена отдельная статья, сошлемся на авторитетное мнение таких исследователей, как Тан Цзигэнь и академик Лю Цинчжу, которым удалось доказать подлинность объекта 9.

Если признать историческую атрибуцию памятника, то тогда найденные там предметы инвентаря, пусть и не столь многочисленного, приобретают характер культурно-хронологических маркеров и могут привлекаться для датирования и интерпретации других памятников,

Рис. 1. Украшения (подвеска и бусины) из нефрита, агата и хрусталя, найденные в могиле Цао Цао (по: [Цао Цао му чжэньсян, 2010. С. 62])

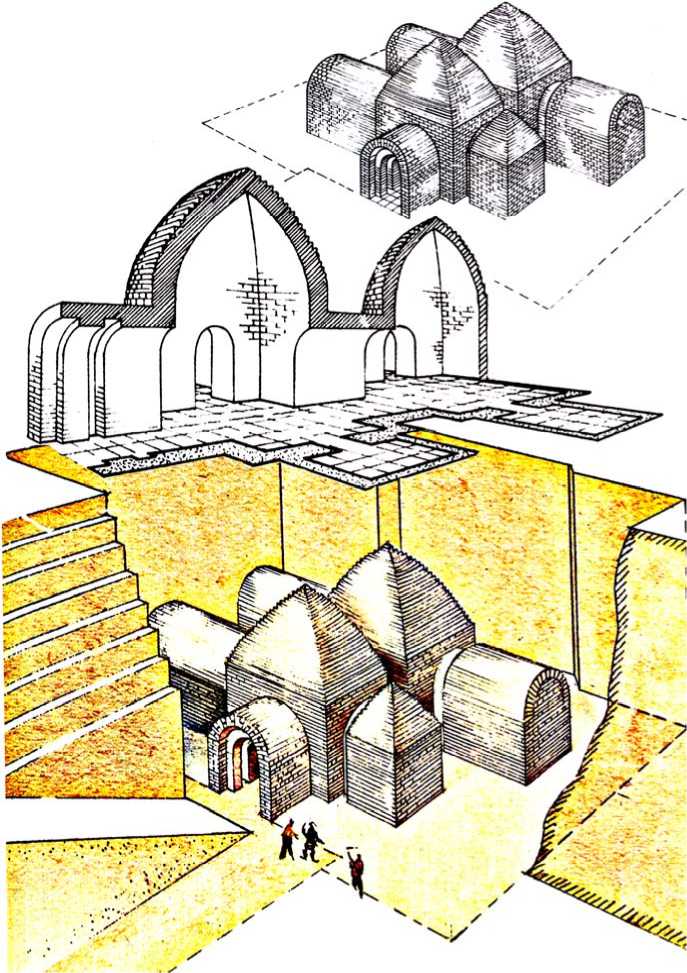

в том числе и в сопредельных с царством Вэй регионах. Несомненный интерес представляют архитектурно-строительные особенности самой конструкции гробницы, в том числе арочное перекрытие (рис. 2). Перспективным видится также изучение расположенной рядом могилы № 1 (предположительно старшей жены Цао Цао), которая меньше пострадала от грабежей и в целом окружающей территории, где обычно располагались многочисленные жертвенники и поминальные объекты. Вспомним, что знаменитые терракотовые статуи были обнаружены на изрядном (около 1,5 км) расстоянии от собственно могилы Цинь Шихуанди!

Поэтому в ходе дальнейших исследований мы предполагаем изучить мавзолей Цао Цао как комплексный археологический объект и выделить его в качестве одного из опорных памятников для последующих реконструкций. Его принадлежность широко известному деятелю в истории Китая предполагает, кроме собственно археологических методик, использование нарративных данных и сведений литературной традиции, проведение взаимной критики источников и оценки их объективности. Подобно всем значительным погребальным и культовым комплексам, мавзолей является археологическим памятником сложной структуры и сочетается с особенностями природной среды (в том числе и через предписания системы фэн-шуй ), имевшими бесспорное значение для организации сакрального пространства, которые необходимо рассматривать с ним в едином контексте. Определение семантического содержания этих архитектурно-ландшафтных характеристик позволит уточнить хронологию параллельного круга древностей и реконструировать круг мировоззренческих установок, которые проецировались на объекты иного (более низкого и самого простого) социального ранга и могли заимствоваться внешней средой (внешней относительно границ Срединных государств, которые сами были отнюдь не едины). Предполагается определить социальную

Рис. 2. Схемы реконструкции гробницы Цао Цао (сведены вместе А. И. Соловьевым по: [Цао Цао му чжэньсян, 2010. С. 99-100])

и сакральную значимость погребального инвентаря (связанную не столько с материалом, сколько с формой и типом). Такая работа будет полезна для реконструкции мировоззренческой системы общества реципиентов на смежных территориях. За счет сопоставления с синхронными мавзолею археологическими находками будут внесены необходимые коррективы и представлена более целостная картина возможного направления контактов и распространения культурного влияния в масштабах значительной части Азиатского региона. Обобщение полученных материалов и их использование в исторических реконструкциях может стать существенным шагом в развитии востоковедной медиевистики.

Список литературы Изучение мавзолея Цао Цао: проблемы и перспективы

- Комиссаров С. А., Хачатурян О. А. Мавзолей императора Цинь Шихуанди: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. 214 с.

- Кравцова М. Е. К проблеме Средневековья в Китае // Verbum: Альманах. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. Вып. 12: Диспозиции Средневековья в истории мировой культуры. С. 72-93.

- Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге Средних веков. М.: ГРВЛ, 1979. 327 с.

- Малявин В. Империя ученых. М.: Европа, 2007. 384 с. (Империи).

- Graham I. Chinese Tomb Looters - «To be reach dig up an ancient tomb; to make a fortune open a coffin» // Buy Chinese antiques: Персональный сайт Ирва Грэхэма (Ньюкасл, Великобритания). URL: http://www.chineseantiques. co.uk/chinese-tomb-looters-to-be-rich-dig-up-anancient-tomb-to-make-a-fortune-open-a-coffin (дата обращения 15.01.2014).

- Hilger L. Letter from China: Tomb Raider Chronicles // Archaeology magazine (Long Island City, NY, USA). 10.06.2013. URL: http://www.archaeology.org/issues/98-1307/letter-from/934china-looting-henan-tombs-wei-dynasty (дата обращения 15.01.2014).

- Lan Tian. DNA tests on ancient ruler urged // China Daily. 02.01.2010. URL: http://www. chinadaily.com.cn/china/2010-01/02/content_ 9256003.htm (дата обращения 15.01.2014).

- Lawler A. Archaeology in China: Landing the Looters // Science. 2009. Vol. 325. No. 5943. P. 937.

- Ван Сюэли. Хань Цзинди юй Янлин [王学理。汉景帝与阳陵. Ван Сюэли. Ханьский император Цзин-ди и мавзолей Янлин]. Сиань: Сань Цинь чубаньшэ, 2003. 204 с.

- Цао Цао Гаолин / Ли Пин чжубянь [曹操高陵 /李凭主编. Гаолин - (мавзолей) Цао Цао / Отв. ред. Ли Пин]. Ханчжоу: Чжэцзян вэньи чубаньшэ, 2010. 127 с. 47

- Цао Цао Гаолин синь чуту шикэ сюань / Чжэн Чжиган, Шан Сяочжоу бяньчжу [曹操高陵新出土石刻选 /郑志刚、尚晓周编著. Собрание резьбы по камню, вновь найденной в Гаолин, мавзолее Цао Цао]. Чжэнчжоу: Хэнань мэйшу чубаньшэ, 2010. 30 с.

- Цао Цао му чжэньсян / Тан Цзигэнь цзун чжуаньгао [曹操墓真相 /唐际根总撰稿. Реальная ситуация смогилой Цао Цао / Гл. сост. Тан Цзигэнь]. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2010. 214 с.

- Цао Цао му шицзянь цюань цзилу / Хэ Юньсясян, Дань Вэйхуа чжубянь [曹操墓事件全记录/贺云翔、单卫华主编. Полные записи о делах, связанных с могилой Цао Цао / Гл. ред. Хэ Юньсян, Дань Вэйхуа]. Цзинань: Шаньдун хуабао чубаньшэ, 2010. 354 с.