Изучение органического и элементного состава остатков кострищ в голоценовых отложениях на памятнике Сельунгур (Южный Кыргызстан) с оценкой используемого вида топлива

Автор: Шашков М.В., Жданов А.В., Дедов И.Е., Алишер Кызы С., Касымкулов К.Н., Чаргынов Т., Шнайдер С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Пещера Сельунгур располагается на юге Кыргызстана, на высоте 1 900 м над ур. м. и является одним из ключевых археологических памятников Центральной Азии, где сохранились культурные слои от MIS 5 вплоть до современности. Ранее детальному изучению были подвергнуты плейстоценовые слои, голоценовые отложения не анализировались и лишь вскользь упоминались в публикациях. В ходе исследований 2019, 2021-2023 гг. проведены зачистки и раскопки на небольшой площади голоценовых отложений в центральной части пещеры, которые представляют собой серию стратифицированных кострищ. Такие отложения типичны для пещер и скальных укрытий, где активно селились скотоводы. Для данных отложений была проведена серия анализов, часть из которых направлена на определение использовавшегося типа топлива. РФА-анализ показал, что основным типом топлива для всех слоев средней пачки отложений, вероятно, являлись солома и навоз. Слои верхней и нижней частей разреза были сильно загрязнены, поэтому для них не удалось получить достоверный результат. Согласно результатам анализа ГХ / МС, во всех образцах найдены остатки высших растений и продукты горения растительного материала. В большинстве слоев также обнаружены маркеры навоза, что в совокупности дает возможность предположить использование трав и навоза в качестве топлива для поддержания огня. Проведенное исследование в целом показывает, что изучение кострищ на археологических памятниках перспективно и что анализ отложений антропогенного генезиса позволяет сделать ряд реконструкций адаптационных стратегий древнего человека, невзирая на отсутствие археологических коллекций.

Центральная азия, сельунгур, голоцен, кострища, топливо

Короткий адрес: https://sciup.org/145146676

IDR: 145146676 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0444-0451

Текст научной статьи Изучение органического и элементного состава остатков кострищ в голоценовых отложениях на памятнике Сельунгур (Южный Кыргызстан) с оценкой используемого вида топлива

Следы использования огня являются важным археологическим источником, их анализ позволяет реконструировать особенности быта и адаптационных стратегий древнего человека. Применение междисциплинарного подхода к их изучению позволяет реконструировать температуру горения, виды топлива, длительность горения, параметры очага (площади кострища, центра очага, температурного порога) и может помочь с поиском термически измененных поверхностей и артефактов [Нестерова, 2019; Aldeias, 2017]. Химические методы получили широкое распространение в геоархеологических исследованиях и доказали свою высокую информативность и результативность, их применение становится обязательным при проведении подобных исследований [March, 1996]. Так, подобные исследования позволили реконструировать использовавшиеся типы топлива для стоянки Сурунгур в Центральной Азии [Дедов и др., 2021; Шашков и др., 2022]. Настоящее исследование проведено на основе изучения голоценовых отложений со стоянки Сельунгур (юг Ферганской долины).

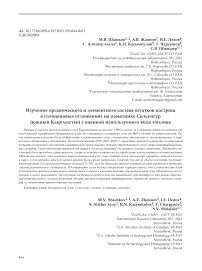

Пещера Сельунгур расположена на западной окраине г. Айдаркен у подножья хребта Эшме-Тоо (см. рисунок, 1). Является единственным стратифицированным объектом на территории Южной Киргизии, относящимся к среднему палеолиту [Krivoshapkin et al., 2020]. Однако в пещере выделяются голоценовые отложения, которые ранее не подвергались детальному изучению. Наиболее мощные голоценовые отложения выделяются в центральной части пещеры (см. рисунок, 2), их изучение проводилось в полевые сезоны 2019, 2021–2023 гг. Отложения представляют собой каскад стратифицированных кострищ (см. рисунок, 3), что является типичным для отложений пещер и скальных укрытий, связанных со скотоводством и животноводством [Angelucci et al., 2009]. Стратиграфическая последовательность была незначительно нарушена многочисленными землетрясениями, о чем свидетельствуют структуры выхода воды, пластические деформации и разломы. Во всех представленных слоях присутствуют отложения эолового генезиса. Концентрация лесса в слоях не однородна. Большая часть слоев содержит достаточно большой процент золы разных оттенков серого цвета, а также угольных прослоев [Шашков и др., 2022]. С целью определения использовавшегося типа топлива был осуществлен отбор проб из стратиграфического профиля и затем проведено междисциплинарное изучение состава зольноугольных прослоев в лабораторных условиях. Всего было отобрано 8 образцов грунта из пеплосодержа-ших прослоев (см. рисунок, 3).

Материалы и методы

Метод газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ/ МС) представляет собой изучение химического состава материалов на основе хроматографического разделения с последующей масс-спектрометрической идентификацией веществ. Метод основан на различном распределении веществ в динамических условиях между подвижной и неподвижной фазами.

Для проведения анализа отбирали навеску образца массой 2-3 г. Затем проводилась экстракция смесью дихлорметан – метанол в пропорции 9:1 объемом 5 мл с добавлением внутреннего стандарта (1 мг дифенила) в герметичных флаконах при температуре

Карта расположения пещеры Сельунгур и места отбора образцов в пещере.

1 - расположение пещеры Сельунгур на карте; 2 - план-схема пещеры (по: [Krivoshapkin et al., 2020, fig. 2]): а - зона раскопок У.И. Исламова, б - капельная линия, в - зачистка голоценового разреза; 3 - стратиграфия голоценовых отложений с указанием мест отбора образцов.

80 °С в течение трех часов. После охлаждения раствор фильтровали и отдували растворитель сухим азотом до объема 100 мкл.

Анализ подготовленных проб осуществляли на ГХ/МС системе на основе трех квадруполей Agilent 7000B (производство США). Разделение веществ, содержащихся в пробах, проводили на капиллярной колонке HP-5MS (30м*0,25м*0,25м). Анализ проводили в следующих условиях: температурная программа термостата колонок от 130 °С до 310 °С со скоростью 11 °С/мин; температура испарителя 310 °С, сброс 5:1; скорость потока газа-но сителя (гелий) 1,2 мл/мин. Режим работы масс-спектрометра: детектирование в режиме сканирования в диапазоне масс 40–500 m/z; энергия ионизации 70 эВ; температура источника ионизации 250 °С.

Количественный расчет проводили по внутреннему стандарту (дифенил). Коэффициенты чувстви- тельности дифенила к алканам, спиртам и стеролам определяли в результате анализа смеси стандартов дифенила, докозана, докозанола, и холистерола.

Поиск полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) осуще ствляли путем реконструкции хроматограмм по выделенным ионам с m/z 178 (фенантрен, антрацен) и m/z 202 (флуорантен, пирен). Дополнительно идентификацию подтверждали анализом смеси фенантрена, антрацена флуорантена и пирена. Поиск фекальных маркеров, β-станолов (маркеров навоза) осуществляли по методике, описанной в работе группы исследователей [Harrault et al., 2019]. Для повышения чувствительности поиск проводили по селективным выделенным ионам (SIM) для копро-станола и 24-этилкопростанола (m/z 215, 355, 370, 383, 398).

В основе метода рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) лежит облучение исследуемого образца рентгеновскими лучами, в результате чего образец сам начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Причем каждый входящий в состав материала элемент обладает уникальным спектром, из которого можно выбрать характеристическую длину волны, присущую только этому химическому элементу. Таким образом по наличию и интенсивности сигналов этих характеристических линий в общем спектре образца можно получить данные о качественном и количественном химическом составе. Метод широко применяется для определения элементного состава образцов [Черноруков, Нипрук, 2012]. Полученные данные о химическом составе отложений и археологических материалов используются для реконструкции условий их формирования, динамики среды и корреляции горизонтов.

Все отобранные образцы золы и грунта тщательно перемешивались и усреднялись методом квартования, после чего отбиралась навеска (0,25 г), тщательно измельчалась в течение нескольких минут в агатовой ступке, затем к ней добавляли навеску инертного материала-наполнителя (полиэтилен, чда) массой 0,75 г. Полученная навеска массой 1 г еще раз тщательно перемешивалась до образования однородной смеси, после чего из нее формировалась таблетка при помощи автоматического пресса Atlas T25 (Speciac) под нагрузкой в 21 т. Полученные таблетки подвергались РФ-анализу в вакууме.

Определение элементного состава проводило сь на рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL Perform’X. Анализ сформированных проб проводился в вакууме.

Для возбуждения флуоресцентного излучения использовалась рентгеновская трубка с анодом из Rh. Процентное содержание элементов оценивалось с помощью программы для анализа UniQuant. Для перекрытия диапазона элементов от F до U для каждого образца проводилось 5 сканов с использованием различных комбинаций кристалл/детектор/коллиматор. В результате получались спектры, показывающие зависимость количества квантов от длины волны излучения в диапазоне от 0,4 до 28 Å. После этого проводилась автоматическая идентификация присутствующих в пробе элементов по значениям длин волн характеристических линий. Далее проводили автоматическое сглаживание спектров, вычитание фона и расчет концентраций с учетом межэлементных влияний.

Результаты

Результаты РФА представлены в табл. 1. Данные образцов 1 и 8 свидетельствуют об их значи-

Таблица 1. Общее содержание основных элементов, определяемых методом РФА, в образцах из различных прослоев разреза

Наиболее информативные позиции по содержанию Si – маркера соломы и навоза; P – маркера костей, соломы и навоза; K – маркера соломы и хвойных деревьев (при избытке кальция); Ca – маркера древесины приведены в табл. 2. Получившиеся в результате нормирования на состав реперного образца значения содержания Ca свидетельствуют, что этого элемента по сравнению с «холостой» вмещающей породой в пробе меньше. При этом во всех пробах очевидно преобладание Si и недостаток Са, что говорит о преобладании продуктов горения соломы и навоза. Это также подтверждается существенным избытком фосфора и калия.

Результаты ГХ/МС. В результате анализа в составе 8 образцов были найдены следы алканов, спиртов и β-станолов. Совокупные данные по содержанию в пробах органических биомаркеров приведены в табл. 3. В табл. 4 приведены расчеты содержа- ния ПАУ; расчеты суммарного количества алканов и спиртов; факты наличия/отсутствия копромарке-ров (β-станолов); расчеты индексов OPE и C27+C29/ (C27+C29 + C31+C33). На основании всех данных предложены типы сожженного в пещере топлива для каждого образца.

Во всех образцах выявлено наличие полиаромати-ческих углеводородов, свидетельствующее о содержаниях во всех пробах продуктов горения, не уничтоженных высокотемпературным воздействием. Данные по β-станолам, являющимся копромаркерами, свидетельствуют о наличии в образцах с 1 по 6 остатков копролитов неопределенного происхождения. В образцах 7 и 8, отобранных из слоев, сформировавшихся в период раннего голоцена, копромаркеры отсутствуют.

Данные OEP, едва выше 1, свидетельствуют о низкой степени сохранности высших растений в пробах 1, 7 и 8. Их доля не является достаточно превалирующей над остатками микроорганизмов. У остальных образцов высокий индекс OEP 2,3–8,9 указывает на их преимущественно растительное происхождение.

Соотношение C27+C29/(C27+C29+C31+C33) для образцов 1 и 8 больше 0,5, что характерно для продуктов сжигания дерева и кустарника. Для образцов 2–5 и 7 содержание значительно меньше 0,5, что характерно для травы и навоза. Соотношение для образца 6 пограничное (0,48), свидетельствует о почти равном сжигании растений/навоза и древесины.

Таблица 2. Содержание основных маркеров типа топлива, нормированные на содержания данных элементов в реперных образцах для каждого прослоя

|

Слои |

Прослои |

Si |

P |

K |

Ca |

|

L2 |

L2 нижний слой |

3,84 |

0,89 |

0,6 |

–4,46 |

|

L2 средний слой (зола) |

2,78 |

0,99 |

0,81 |

–2,75 |

|

|

L2 верхний слой (уголь) |

6,21 |

0,95 |

0,97 |

–3,17 |

|

|

L3 |

L3 нижний слой |

8,12 |

1,01 |

1,69 |

–2,42 |

|

L3 нижний слой (зола) |

3,33 |

0,87 |

0,93 |

–3,6 |

|

|

L3 кусочек золы |

6,28 |

0,95 |

1,95 |

1,42 |

|

|

L3 верхний слой (зола) |

2,07 |

0,59 |

1,73 |

–2,97 |

|

|

L3 верхний слой (уголь) |

2,4 |

0,65 |

1,02 |

–1,51 |

|

|

L4 |

L4 средний слой (зола) |

2,18 |

0,89 |

0,41 |

–3,65 |

|

L4 верхний слой (зола) |

2,94 |

0,69 |

0,58 |

–4,3 |

|

|

L5 |

L5 нижний слой (зола) |

2,66 |

0,91 |

0,6 |

–4,26 |

|

L5 средний слой (зола) |

5,93 |

0,84 |

1,22 |

–5,61 |

|

|

L5 верхний слой (зола) |

4,7 |

0,85 |

0,68 |

–5,17 |

|

|

L5 верхний слой (уголь) |

3,84 |

1,01 |

0,56 |

–4,93 |

|

|

L5 глина |

9,49 |

1,07 |

0,95 |

–4,24 |

|

|

L6 |

L6 нижний слой (зола) |

4,34 |

0,93 |

0,69 |

–4,67 |

|

L6 средний слой (зола) |

6,7 |

0,6 |

1,03 |

–7 |

|

|

L6 верхний слой (зола) |

6,49 |

0,48 |

1,48 |

–6,89 |

|

|

L6 верхний слой (уголь) |

7,46 |

1,3 |

1,7 |

–1,75 |

|

|

L7 |

L7 нижний слой (зола) |

5,25 |

0,71 |

0,72 |

–5,2 |

|

L7 средний слой |

5,42 |

0,74 |

1,16 |

–5,32 |

|

|

L7 верхний слой |

3,37 |

1,41 |

0,8 |

–4,45 |

Таблица 3. Данные по содержанию в образцах с Сельунгура алканов, спиртов, и стеролов

|

Образец |

L1-1 |

L2-1 |

L3-1 |

L4-1 |

L5-1 |

L6-1 |

L7-1 |

L8-1 |

|

m (мкг/грамм) |

5,64 |

3,02 |

4,1 |

4,8 |

5,08 |

4,9 |

5,3 |

5,02 |

|

C21 |

1,05 |

2,72 |

0,99 |

1,06 |

36,38 |

3,96 |

0,7 |

7,73 |

|

C22 |

1,73 |

4,93 |

0,89 |

2,74 |

53,26 |

6,18 |

1,02 |

13,89 |

|

C23 |

0,88 |

2,9 |

0,99 |

2,38 |

70 |

7,83 |

0,54 |

20,5 |

|

C24 |

1,58 |

3,6 |

0,8 |

3,74 |

72,28 |

9,83 |

1,22 |

24,45 |

|

C25 |

4,11 |

3,34 |

1,58 |

3,37 |

67,77 |

11 |

0,7 |

30,34 |

|

C26 |

1,42 |

2,79 |

1,45 |

4,62 |

56,6 |

9,83 |

1,57 |

29,75 |

|

C27 |

0,87 |

5,4 |

1,16 |

8,65 |

73,52 |

11,41 |

0,6 |

29,43 |

|

C28 |

0,61 |

4,06 |

0,8 |

5,2 |

38,71 |

8,77 |

0,74 |

23,4 |

|

C29 |

1,19 |

7,65 |

1,97 |

30,76 |

134,4 |

16,56 |

1,11 |

32,01 |

|

C30 |

0,62 |

2,13 |

0,61 |

5,02 |

21,75 |

3,85 |

1,08 |

12,24 |

|

C31 |

1,3 |

21,18 |

3,66 |

90,95 |

240 |

23,46 |

2,37 |

22,06 |

|

C32 |

0,47 |

1,57 |

0,63 |

3,03 |

8,17 |

1,54 |

0,89 |

2,37 |

|

C33 |

0,35 |

4,77 |

1,32 |

30,13 |

61,62 |

6,51 |

1,13 |

2,93 |

|

C34 |

0,15 |

1,66 |

0,7 |

10,06 |

10,89 |

7,04 |

0,61 |

0,41 |

|

C35 |

0,32 |

1,15 |

0,27 |

5,21 |

7,54 |

2,47 |

0,21 |

0,48 |

|

C20-Ol |

3,09 |

0,69 |

3,69 |

5,2 |

0,92 |

1,71 |

1,54 |

0 |

|

C22-Ol |

3,63 |

1,94 |

1,98 |

36,86 |

3,16 |

3,71 |

1,84 |

0 |

|

C24-Ol |

4,93 |

3,44 |

2 |

92,84 |

10,74 |

2,33 |

1,67 |

0 |

|

C26-Ol |

5,15 |

3,35 |

4,13 |

110,8 |

18,35 |

14,52 |

0,93 |

0 |

|

C28-Ol |

5,11 |

6,05 |

5,78 |

362,9 |

44,73 |

16,26 |

5,89 |

0 |

|

C30-Ol |

2,94 |

4,41 |

1,07 |

84,76 |

22 |

11,59 |

4,87 |

0 |

|

C32-Ol |

6,05 |

15,21 |

7,3 |

113,4 |

26,82 |

6,72 |

0,98 |

0 |

|

cholesterol |

132,8 |

99,13 |

137,5 |

90,2 |

39,46 |

115,5 |

168,3 |

6,78 |

|

b-sitosterol |

8,87 |

4,96 |

3,54 |

17,89 |

3,63 |

4,14 |

15,57 |

0 |

|

Stigmastanol |

35,01 |

2,77 |

3,55 |

51,79 |

4,31 |

7,07 |

1,96 |

0 |

Таблица 4. Суммарные значения спиртов и алканов, индексов CPI, OEP, C27+C29/(C27+C29 + C31+C33), наличие в образцах копромаркеров и ПАУ, а также предполагаемый на основе этих данных тип топлива по данным ГХ/МС анализа образцов с Сельунгура

|

Образцы |

Total alkanes |

Total alcohols |

OEP |

C27+C29/ (C27+C29 + + C31+C33) |

Вид топлива |

Копро-маркеры |

ПАУ |

|

L1-1 |

16,6 |

30,9 |

1,19 |

0,55 |

Д/навоз |

+ |

+ |

|

L2-1 |

69,9 |

35,1 |

3,7 |

0,33 |

ТР/навоз |

+ |

+ |

|

L3-1 |

17,8 |

25,9 |

2,32 |

0,39 |

ТР/навоз |

+ |

+ |

|

L4-1 |

206,9 |

806,7 |

8,98 |

0,25 |

ТР/навоз |

+ |

+ |

|

L5-1 |

952,9 |

126,7 |

4,07 |

0,41 |

ТР/навоз |

+ |

+ |

|

L6-1 |

130,2 |

56,8 |

2,42 |

0,48 |

Смешанный |

+ |

+ |

|

L7-1 |

14,5 |

17,7 |

1,22 |

0,33 |

ТР |

– |

+ |

|

L8-1 |

252 |

0 |

1,28 |

0,71 |

Д |

– |

+ |

Дискуссия

Сравнивания выводы по предполагаемому виду топлива, полученные методами РФА и ГХ/МС, можно заключить, что они хорошо согласуются друг с другом и, значит, действительно могут использоваться совместно для интерпретации остатков горения. Также совместное использование дает значительные преимущества в их взаимодополняемости в том случае, если один из методов дает неоднозначную интерпретацию. Например, если РФА дает определения смешанного типа топлива, то ГХ/МС позволяет дать однозначную оценку. В других случаях, когда ГХ/МС вообще не дает данных, РФА позволяет предположить тип топлива. В таком случае интерпретировать полученные данные можно следующим образом: пепловые прослои содержат сажу и вместе с ней легкие недогоревшие органические остатки, которые и содержат биомаркеры, определяемые ГХ/МС. Межпепловые прослои в основном содержат золу – продукт полного сгорания, которая не имеет органических веществ. По этой причине вероятность найти органиче- ские биомаркеры в межпепловых прослоях ниже, зато маркерные элементы золы более надежно находятся методом РФА. Стоит дополнительно отметить, что следы навоза трудно подтвердить, так как по данным ГХ/МС они неотличимы от трав (рациона животных), а по данным РФА должны быть заметные аномалии в содержании фосфора, которые не были обнаружены. Возможным решением этой проблемы является поиск копростанолов, которые удалось обнаружить во многих образцах из анализируемой серии. Тем не менее факт наличия этих веществ трудно напрямую связать с практикой утилизации навоза в качестве топлива, ввиду недостаточного количества найденных в образцах копромаркеров. Следует отметить, что идентификация в образцах ПАУ делает метод ГХ/МС самостоятельным в вопросе верификации содержания продуктов горения в исследуемой пробе. Также перспективной является методика поиска и подсчетов дополнительных маркеров типов топлива, помимо индексов OEP и CPI, например, фененатрена, антрацена, пирена, флуорантена и пр. В поиске новых возможностей методов крайне важно применять экспериментальный подход. Следует также отметить успехи в качественном совершенствовании методик изучения археологического материала, например, определение высших растений через расчет индекса C27 + + C29/(C27 + C29 + C31 + C33) вместо С31/(C29 + + C31) и практику нормирования образцов с пирогенных объектов при проведении РФА с учетом естественного фона пачки культурных отложений, включающих в свой состав продукты горения.

Что касается археологической интерпретации результатов, прослеживается универсальная и четкая историческая динамика в выборке топливных ресурсов при изучении пирогенных объектов с Сельунгура. Практика утилизации травянистых растений и навоза наиболее выражена для большей части пирогенных отложений на разрезе, за исключением кровли и подошвы голоценовых напластований, для которых основным маркером топлива являлись лиственные деревья.

Заключение

В виду отсутствия абсолютных датировок по разрезу можно предложить лишь относительную историческую динамику в использовании стратегий по утилизации топлива. Утилизация древесины характерна для верхней и нижней части разреза (слои 1 и 8), средняя пачка отложений (слои 2–7) свидетельствует о сжигании преимущественно навоза и травянистой растительности.

Предположительно в периоды потепления и увлажнения, когда дерево было доступно в больших количествах, в основном использовалась древесина, в последующие периоды иссушения и похолодания использовались навоз и кости. Вероятно, фактор вырубки деревьев людьми влиял на доступность древе- сины в качестве топлива, однако этот вопрос требует дальнейших исследований. Для известных голоценовых стоянок в окрестностях Сельунгура характерны свидетельства ранней практики утилизации навоза животных и костей в качестве топлива (ранее 7,6 тыс. л.н., памятник Сурунгур в 5 км западнее от Сельунгура) [Дедов и др., 2021; Шашков и др., 2022]. Учитывая открытие на соседнем памятнике Обишир-5 свидетельств существования раннего скотоводства начиная с 8 тыс. л.н. [Taylor et al., 2021], можно предположить, что эти свидетельства характерны и для памятников Сурунгур и Сельунгур.

Работа проведена при поддержке проекта РНФ № 2228-01958 «Пересмотр перехода к производящей экономике в Центральной Азии: Новый междисциплинарный подход к вопросу неолитизации в Ферганской долине». Коллектив авторов выражает благодарность А.И. Кривошапки-ну (Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия), Б. Виола (Университет Торонто, Канада) и М.Т. Крайцарж (Институт геологии, Варшава, Польша) за многолетнее плодотворное сотрудничество и за консультации во время проведения работы.

Список литературы Изучение органического и элементного состава остатков кострищ в голоценовых отложениях на памятнике Сельунгур (Южный Кыргызстан) с оценкой используемого вида топлива

- Дедов И.Е., Кулакова Е.П., Шашков М.В., Жданов А.А., Пархомчук Е.В., Чаргынов Т., Шнайдер С.В.

- Междисциплинарное изучение пеплосодержащих прослоев на памятнике Сурунгур в Ферганской долине (Южный Кыргызстан) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. - Т. 49, № 4. - C. 24-36. EDN: PTPVEV

- Нестерова М.С. Очажные устройства в эпоху палеометалла (Западная Сибирь). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - 271 с. EDN: XBZPOO

- Черноруков Н.Г., Нипрук О.В. Теория и практика рентгенофлуоресцентного анализа: электрон. учеб.-метод. пос. -Нижний Новгород: Нижегород. гос. ун-т, 2012. - 57 с.

- Шашков М.В., Жданов А.А., Дедов И.Е., Чаргынов Т., Шнайдер С.В. Изучение органического и элементного состава остатков кострищ археологического памятника Сурунгур с оценкой используемого вида топлива // Журнал Сиб. федерал. ун-та. Химия. - 2022. - Т. 15; № 3. - С. 365376. -. DOI: 10.17516/1998-2836-0300