Изучение особенностей физической подготовки детей с детским церебральным параличом

Автор: Авдонина Е.Ю., Касимова Э.Г.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1 (17), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена эксперимент оценки физического развития детей с детским церебральным параличом, эксперимент позволяет выявить уровень физического развития и отслеживать динамику.

Дети школьного возраста, гто, инклюзивное образование, уровень физического развития

Короткий адрес: https://sciup.org/140279839

IDR: 140279839

Текст научной статьи Изучение особенностей физической подготовки детей с детским церебральным параличом

Детский церебральный паралич (ДЦП) — заболевание, возникающее в результате поражения головного мозга в перинатальном периоде или вследствие аномалии его развития и характеризующееся нарушениями двигательных и статокинетических функций, а также психоречевыми и сенсорными расстройствами, не прогрессирующее, отчасти поддающееся функциональной компенсации и коррекции [1]. Неблагоприятные факторы, имеющие отношение к происхождению ДЦП: осложненный соматический и гинекологический анамнез у матери, патология беременности, перинатальные поражения нервной системы — гипоксическое, инфекционное, токсико-метаболическое, асфиксия в родах, родовая травма, дисгенезии мозга [2-3].

Классификации ДЦП: спастическая диплегия; гемиплегическая форма; двойная гемиплегия; гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма ;смешанная форма.

Ранним проявлениями ДЦП являются: задержка двигательного и психоречевого развития, отсутствие или задержка редукции врожденных и тонических рефлексов, а также задержка формирования установочных рефлексов, нарушения мышечного тонуса, повышение сухожильных рефлексов, появление патологических установок и синкинезий [3]. Ранняя клинико-неврологическая диагностика ДЦП во многом основана на знании врачом последовательности формирования этапов нервно-психического развития ребенка первого года [3]: 1 месяц — ребенок пытается удерживать голову, фиксировать взгляд, выражены врожденные рефлексы; 2 месяца — кратковременно удерживает голову на животе и в вертикальном положении, фиксирует взор, гулит, физиологическая астазия-абазия; 3 месяца — держит голову, прослеживает за предметом, ослабевает хватательный рефлекс, и пытается произвольно удерживать вложенную игрушку, на животе опирается на предплечья; 4 месяца — поворачивает голову в направлении звука, тянется и берет игрушку, поворачивается на бок, присаживается и сидит с поддержкой за руки, произносит гласные звуки; 5 и 6 месяцев — сидит с поддержкой за одну руку или кратковременно самостоятельно, поворачивается со спины на бок и живот, различает знакомые лица, появляются первые слоги; 7 и 8 месяцев — сидит самостоятельно, встает на четвереньки, пытается кратковременно стоять у опоры; 9 и 10 месяцев — встает на колени с поддержкой, стоит и пытается передвигаться у опоры, кратковременно стоит самостоятельно, говорит первые слова; 11 и 12 месяцев — ходит с поддержкой за одну ручку и пытается ходить самостоятельно, выполняет простые инструкции, говорит несколько слов, пытается самостоятельно есть ложкой. Оценка степени задержки моторного и психоречевого развития: до 3 месяцев — легкая, 3-6 месяцев — среднетяжелая, более 6 месяцев — тяжелая. Корректирующие коэффициенты при недоношенности: до 1 года — добавляется срок недоношенности в месяцах, с 1 года до 2 лет - половина срока недоношенности в месяцах [5].

Для двигательного развития здорового ребенка характерна определенная последовательность, которая проявляется угасанием безусловных рефлексов, формированием установочных (выпрямляющих) рефлексов, совершенствованием реакций равновесия [5, 6]. Одним из ранних признаков ДЦП является нарушение своевременной редукции (в 2 месяца у доношенных детей, в 3-4 месяца — у недоношенных) безусловных рефлексов — ладонно-ротового, хоботкового, Моро, рефлекса опоры и автоматической походки, позотонических реакций (лабиринтного, а также шейных тонических — асимметричного и симметричного — рефлексов). По мере угасания безусловных рефлексов, уже с первого месяца жизни, формируются установочные рефлексы (лабиринтный установочный, цепные шейные установочные и др.), которые обеспечивают повороты и выпрямление туловища, и совершенствуются до 10–15 месяцев [1, 2, 6]. У больных ДЦП тонические рефлексы могут сохраняться пожизненно, что тормозит формирование установочных рефлексов, произвольной двигательной активности, реакций равновесия и приводит к развитию патологического позднего стереотипа [5, 6].

Нарушение мышечного тонуса является одним из ранних признаков формирующегося ДЦП [3, 4]. Сохраняющийся после 4 месяцев гипертонус мышц, асимметричная поза наблюдаются при последствиях перинатальных поражений центральной нервной системы (ЦНС), угрозе ДЦП (его спастических форм). Поза «распластанной лягушки» отмечается при диффузной мышечной гипотонии у недоношенных детей, при наследственных заболеваниях, перинатальных поражениях ЦНС, угрозе атонически-астатической формы ДЦП [1, 2].

Таким образом, ранняя диагностика ДЦП может и должна проводиться уже на первом году жизни ребенка, что позволяет существенно снизить риск развития осложнений ДЦП и степень инвалидизации больного.

Во всем мире и в частности в Российской Федерации наблюдается рост числа инвалидов, как взрослых, так и детей. Детская инвалидность в свою очередь является индикатором ухудшения состояния здоровья населения в целом [1]. Этот факт вызывает озабоченность всего общества. Именно здоровье детей определяет репродуктивный потенциал нации и является фактором национальной безопасности, имеет большое социальное значение. Одни из первых в этом списке - заболевания нервной системы и органов чувств, в эту группу входят и детский церебральный паралич, возникающий как следствие органического повреждения головного мозга [3]. В настоящее время лечение, профилактика и социальная помощь данной категории детей остаётся актуальной проблемой. Проблемы обучения, воспитания и социализации детей с церебральным параличом взаимосвязаны с вопросами физического воспитания, поиска эффективных методик развития двигательной сферы, развития локомоторной функции и повышения уровня развития физических качеств. Как свидетельствует мировой опыт, одним из наиболее целесообразных восстановительных мероприятий в этом плане является привлечение к занятиям физической культурой и спортом. Занимаясь доступным видом спорта, ребенок получает возможность самореализации, самосовершенствования, самоутверждения, самоопределения. В последнее время среди детей особой популярностью в виду своей доступности пользуется ГТО . Помимо увеличения двигательной активности он может в значительной степени приблизиться к жизненному пространству здоровых людей [2].

ГТО - три буквы, значение которых знает любой житель нашей страны. Комплекс «Готов к труду и обороне» - это своего рода некий венец советской системы физического воспитания, ее программная и нормативная снова. Комплекс ГТО направлен на то, чтобы сформировать моральный и духовный облик советских людей, гармонично и всесторонне развить их физические и нравственные качества, укрепить здоровье и повысить творческую и трудовую активность.

Вот перечень основных задач, которые решал комплекс ГТО :

-

- использование физической культуры как важнейшего составного элемента советского образа жизни;

-

- достижение высокого уровня физической подготовленности советского народа, обеспечивающей творческое долголетие, необходимое состояние здоровья, высокопроизводительный труд, готовность к защите Родины;

-

- широкая и всесторонняя пропаганда физической культуры среди различных категорий населения;

-

- воспитание у советских людей потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями на протяжении всей жизни;

-

- овладение основными положениями советской системы физического воспитания, знаниями и практическими навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями, по гигиене и гражданской обороне;

-

- массовое вовлечение населения в активную деятельность по участию в управлении самодеятельным физкультурным движением;

-

- содействие развитию разнообразных форм занятий физическими упражнениями в режиме учебы, труда, отдыха;

-

- организация рационального двигательного режима для всех возрастнополовых и социально-демографических групп населения;

-

- развитие массового спорта, выявление и воспитание спортивных талантов. Обязательные испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Испытания по выбору состоят из тестов на координационные способности и прикладные навыки. Для подготовки к испытаниям даются рекомендации к недельному двигательному режиму. Комплекс может также содержать оценку знания о гигиене занятий физической культурой, основы истории развития физической культуры и основы методики самостоятельных занятий. Анализ развития ГТО в стране показывает, что в российской школе средства физической культуры представляют эффективное социально-педагогическое средство физического воспитания и оздоровления детей. Однако в специальных коррекционных образовательных учреждениях как средству физического воспитания детей -инвалидов уделено не достаточно внимания. Зачастую это связано с тем, что в арсенале педагогов нет специально разработанных программ занятий с детьми-инвалидами, в особенности это касается специальных коррекционных-общеобразовательных учреждений VI вида, в которых обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата [3].Поэтому больше уделяли время урокам ЛФК (лечебной физической культуре). На современном этапе, в частности в инклюзивном образовании мы исследуем возможности норм ГТО у детей ПОДА[4]. Помимо этого, необходимо отметить, что в (ГТО) для людей с ограниченными возможностями здоровья. В данный момент нормы ГТО ориентируются на первую группу здоровья, существует 11 ступеней различных возрастов, начиная с шести лет. По словам И. Павлова, в дальнейшем появятся специальные, коррекционные нормы, вплоть до норм для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объяснил он такую возможность тем, что «сдача норм ГТО является индикатором собственной физической формы человека, в ней

заложена не по отношению к другим: человек соревнуется сам с собой, он может легко отследить динамику своего физического развития» Исходя из вышеизложенного, нами была разработана авторская программа занятий общей физической подготовкой у детей с ДЦП, для направленная на воспитание физических качеств, сдачи ГТО, что создает реальные условия для социально-бытовой реабилитации детей-инвалидов.

Цель настоящего исследования - теоретически обосновать и экспериментально доказать эффективность авторской программы занятий общей физической подготовкой на целенной для сдачи ГТО у детей с ДЦП. Нами была разработана и внедрена программа занятий для физической подготовки , двигательных качеств у детей школьного возраста с церебральным параличом, включающая часы общефизической подготовки.Использование двигательных тестов давало возможность правильно дозировать нагрузку на занятиях, планировать и корректировать процесс занятий по физической подготовке лиц с ПОДА. Практическая подготовка осуществлялась на групповых и индивидуальных учебнотренировочных занятиях. Программа была рассчитана на 2 года. В исследованиях принимали участие дети 9–11 летнего возраста с основным диагнозом ДЦП, спастическая диплегия, с сохранным интеллектом. Экспериментальную группу составили 16 детей, контрольную группу составили 16 человек. На протяжении одного учебного года проводился педагогический эксперимент, проводился сбор и интерпретация результатов. За весь период эксперимента результаты снимались 4 раза - в начале и в конце учебного года.

Общая физическая подготовка ( ОФП ) - это система занятий физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их наиболее оптимальном сочетании.

Из выше сказанного, мы подготавливаем каждого ребенка из 16 человек к сдачи нормативов: челночный бег 30 сек; отжимание; пресс; приседание; бег на месте; гибкость.

Анализ выносливости спортсменов с ПОДА, занимающихся общей физической подготовкой (сдача ГТО)

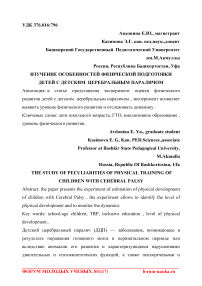

По данным, приведенным в работе Т.Ю. Тарасеня (2008), первое место из всех физических качеств, необходимых для занятий, занимает выносливость. В качестве определения этого физического качества мы воспользовались тестом – бег на месте, и челночный бег позволяющим определить аэробный потенциал у спортсменов с ПОДА. Результаты измерений представлены на рис. 1.

Так в КГ и ЭГ первоначальное время прохождения этапа составило в среднем 221±26,4 с. После одного года занятий в обеих группах уровень специальной выносливости повысился, и время прохождения дистанции составило в КГ 182,5±12,7 с и в ЭГ 118,6±17,9 с. Наблюдалось достоверное изменение показателей на 35,0 % (р=0,007) относительно контрольной группы.

Рис.1. Показатели теста «бег на месте и челночный бег 30 сек» в контрольной и экспериментальной группах

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 1 – начало 1 этапа; 2 – конец 1 этапа, 3 – начало 2 этапа, 4 – конец 2 этапа.

Необходимо отметить, что в ЭГ наблюдается значительный прирост результатов преодоления дистанции в конце первого года обучения на 20 % и в конце года на 30,4 % по сравнению с предыдущими замерами, прирост этих же показателей в КГ составил 8,1 %, и 11,9 %. Наблюдалось достоверное изменение показателей относительно контрольной группы. Вероятнее всего, это связано с тем, что предложенная программа занятий физической культуре, подготовки к сдачи ГТО предполагает большое количество упражнений, направленных на развитие аэробных возможностей организма ребенка с ДЦП.

Анализ координационных способностей спортсменов с ПОДА, занимающихся общей физической подготовки (сдача ГТО)

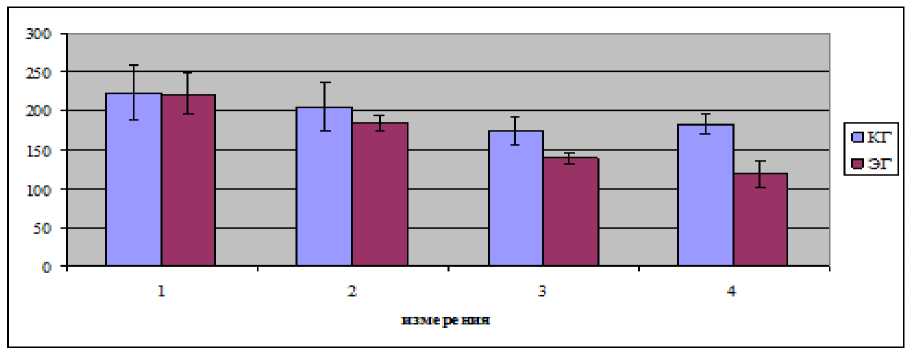

Определение координационных способностей как одного из качеств, развитие которого с возрастом нарушается, имеет немаловажное значение в бытовой и спортивной деятельности. Авторы, которые исследовали координационные способности у инвалидов с нарушением ОДА, предлагают в качестве тестов использовать метание резинового мяча в цель. В своей программе подготовки мы проводили этот тест для получения контрольных показателей. Полученные данные представлены на рис. 2.

Поскольку подготовка к сдачи ГТО сопряжен с движениями, требующими координации, то при подборе упражнений и методики их использования в экспериментальной группе значительное внимание уделялось выработке рациональной последовательности и взаимосвязи различных элементов движений, способствующих развитию координационных способностей в пространственно-временных движениях. При этом внимание спортсменов-инвалидов концентрировалось на комплексном восприятии, анализе и коррекции различных характеристик движений: направления, скорости, ускорения, последовательности, величины развиваемых усилий. Это дало возможность значительно повысить координационные способности по сравнению с фоновыми показателями к концу года обучения в экспериментальной группе в среднем на 72 % и в КГ на 67 % как ведущей, так и не ведущей рукой. Статистические значимые показатели между контрольной и экспериментальной группой наблюдались только к концу второго года обучения (р <0,05).

При рассмотрении динамики изменения показателей координационных способностей (рис. 2) наблюдается значительное улучшение результатов уже в конце года обучения: ведущей рукой в 1,6 раза и не ведущей в 1,5 раз в КГ и в 1,8 раз и в 1,5 раз соответственно в ЭГ, по сравнению с фоновыми исследованиями.

Рис. 2. Показатели метания мяча обеими руками в КГ и ЭГ группах Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 1 – начало 1 этапа; 2 – конец 1 этапа, 3 – начало 2 этапа, 4 – конец 2 этапа.

Анализ скоростно-силовых способностей спортсменов с ПОДА, занимающихся общей физической подготовкой (сдача ГТО)

Скоростно-силовые способности являются одним из важнейших качеств физической подготовки спортсменов с ПОДА в общей физической подготовки. Для выявления этих способностей мы использовали тесты по отжиманию.

Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты представлены в таблице 1. Внутригрупповой анализ результатов в ЭГ показывает, что по сравнению с исходными данными на каждом этапе наблюдается увеличение отжиманий на протяжении всего педагогического эксперимента, так результаты в начале года исследований составили 4,7± 0,8 м; в конце года обучения 5,5±1,1м; а в конце педагогического экспериментам – 6,2±1,1м, а в КГ 4,8± 1,4 м, 5,3± 1,3 м, 5,6±1,1 м соответственно. В конце исследования разница по сравнению с исходными данными в ЭГ составила 37,1 %, а в КГ 23,2 %. Также наблюдается статистически значимое значение показателей на 9,6 % (р<0,006) относительно контрольной группы.

Таблица 1

Показатели результатов тестирования скоростно-силовых способностей в

КГ(n=10) и ЭГ (n=12) (М δ)

|

Этапы |

Группы |

р |

|

|

КГ |

ЭГ |

||

|

Начало I этапа |

4,3±0,9 |

3,9±0,8 |

0,36 |

|

Конец I этапа |

4,8±1,4 |

4,7±0,8 |

0,2 |

|

Начало II этапа |

5,3±1,3 |

5,5±1,1 |

0,006 |

|

Конец II этапа |

5,6±1,1* |

6,2±1,1** |

0,006 |

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * – р=0,01 статистическая значимость различий между исходными показателями и показателями в конце педагогического эксперимента, ** – р=0,0002 статистическая значимость различий между исходными показателями и показателями в конце педагогического эксперимента, р – статистическая значимость различий между ЭГ и КГ группами.

Из табл. 1 видно, что в конце первого года тренировок наблюдается наибольший прирост показателей, чем после последующих измерений, так в

КГ он составил 10,4 %, а в ЭГ 17,0 % по сравнению с фоновыми показателями. Это можно объяснить тем, что сократительная способность мышц имеет резерв мощности, который проявляется более значительно в начальном периоде тренировочной деятельности.

В результате мы выявили, что сдача ГТО возможна, только уровень будет ниже. Дети с ограниченными возможностями не только физически достигли определенного уровня но и психологически. Они могут адаптироваться среди здоровых детей ,социализация не мала важна в инлюзивном образовании. А главное у них есть цель к чему стремится, не останавливаться на достигнутом.

Список литературы Изучение особенностей физической подготовки детей с детским церебральным параличом

- «Для людей с ограниченными возможностями здоровья московские власти разработают новые нормы ГТО» Портал DisLife Режим доступа: http://dislife.ru/news/view/33535

- Емельянова Т.В., Александров Ю.М. Теоретические аспекты готовности специалистов по физической культуре и спорту к работе в условиях инклюзивного образования // Вектор Науки ТГУ. 2013. №3. -С. 420-423.

- Пасторова А.Ю. Соломин В. Применение специалистами по физической культуре гуманитарных технологий в условиях инклюзивного образования // Адаптивная физическая культура. 2010. №4. - С. 15-17 5. Шумиловская Ю.В. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования: Автореф. дис… кан. пед. наук. Шуя, 2011. 26с.

- Касимова Э.Г. Основные условия организации инклюзивного образования// Евразийский юридический журнал. 2016 №4 (95). С.308-310.