Изучение параметров фотосинтетической активности растений в зависимости от вертикальной поясности

Автор: Пиняскина Елена Владимировна, Маммаев Абдурахман Татаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучали количественные и флуоресцентные характеристики фотосинтетического пигментного комплекса листьев берез Повислой ( Betula pendula Roth.) и Литвинова ( Betulalitwinowii Doluch), произрастающих на высотах -28 и 1800 м над уровнем моря. Выявлено уменьшение содержания хлорофиллов по высотному профилю, что мы связываем с интенсивной инсоляцией в горах, их деструкцией в экстремальных природных условиях. Отмечено увеличение содержания каротиноидов по высотному градиенту.

Фотосинтез, флуоресценция, пигмент, вертикальная поясность

Короткий адрес: https://sciup.org/148202837

IDR: 148202837 | УДК: 577.355.4:

Текст научной статьи Изучение параметров фотосинтетической активности растений в зависимости от вертикальной поясности

Большое разнообразие эколого-географических и климатических условий Дагестана, связанных с особым географическим положением, расчлененностью рельефа, существованием водного бассейна Каспийского моря, выраженной вертикальной зональностью (от Прикаспийской низменности, находящейся на 28 метров н.у. Мирового океана до снежных вершин высотой более 4 тысяч метров), своеобразным климатом (от умеренно континентального до субтропического), все это делает Дагестан великолепным экспериментальным полигоном для исследований действия абиотических и биотических факторов на организмы, изучения адаптационных изменений, объясняющих механизм и природу адаптивности и гомеостаза у растений к различным стресс-факторам.

Цель работы: сравнительное изучение берез, произрастающих как на низменности, так и в условиях высокогорья, характеризующихся исключительно высокой солнечной радиацией, богатой ультрафиолетовыми лучами (УФ), резкими колебаниями температуры в течение суток и в периоды вегетации.

Поскольку индикатором состояния растений на воздействия окружающей среды является эффективность первичных процессов фотосинтеза, мы исследовали флуоресцентные показатели фотосинтетической активности и пигментного состава листьев растений.

Объектом исследования служили березы повислая ( Betula pendula Roth.) и Литвинова ( Betula litwinowii Doluch.), произрастающие на территориях Гунибской экспериментальной базы Горного ботанического сада ДНЦ РАН на высоте 1800 м над уровнем моря и парковой городской зоне г. Махачкала (28 м ниже уровня моря). Исследования проводились в вегетационные периоды 2011-2013 гг. Листовые пластинки березы собирали в мае-июне у деревьев примерно одного возраста. Отбор проб для определения пигментов в каждом вариантов опытов проводились в 7-ми кратной повторности. Со-дер-жание фотосинтетических пигментов (хлоро-филлов a , b и каротиноидов) определяли общепринятым методом абсорбционной спек-тро-фотомерии (СФ-26, СФ-46). Для экстракции пигментов использовали 80% ацетон [1]. Концентрацию пигментов определяли по формуле H.K. Lichtenthaler [2]. Параметры флуоресценции хлорофилла а листьев измеряли с помощью флуориметра MINI-PAM (Pulse Amplitude Modulation) Yeinz Walz GmbH, (Германия). Измерения проводили на четвертом листе ветвей нижнего яруса. Для измерений использовали не менее 10 побегов, срезанных с разных ветвей нижнего яруса деревьев. В ходе экспериментов регистри-ровали следующие параметры флуоресценции: F – квантовый выход флуоресценции хлорофилла; Fm – максимальная флуоресценция хлорофилла, Y – максимальный квантовый выход фотосин-теза. Статистический анализ полученных дан-ных проводили с использованием стандартных пакетов Microsoft Excel.

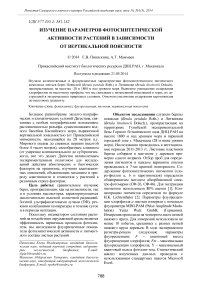

Результаты и их обсуждение. Проведенные флуоресцентные исследования показали, что наиболее стабильным показателем активности фотосинтеза был максимальный квантовый выход ФС2 (Y). Его величина составляла в среднем 0,77±0,01 (рис. 1), что указывает на высокую потенциальную фотосинтетическую активность у всех исследованных растений. Максимально возможная величина отношения Y для функционирующих хлоропластов листьев теоретически равна 0,82, в природных же условиях для листьев растений, находящихся в хорошем физиологическом состоянии, она приближается к 0,80 [3].

Рис. 1. Квантовый выходы флуоресценции (F), максимальной флуоресценции (Fm) и фотосинтеза (Y) Betula pendula Roth. и Betula litwinowii Doluch.

Квантовый выход флуоресценции (F) как и максимальной флуоресценции хлорофилла (Fm) у городских берез B. pendula выше, чем у Гуниб-ских; у берез B. litwinowii наблюдается обратная корреляция (рис. 1). Величина F отражает уровень флуоресценции, излучаемой комплексами ФС2 с «открытыми» реакционными центрами, у которых Q A (первичный хинонный акцептор) находится в окисленном состоянии. Снижение уровня сигнала (тушение флуоресценции) вызвано окислением Q A- в результате активации реакций темновой фазы фотосинтеза – фотохимического тушения флуоресценции и увеличением тепловой диссипации в светособирающей антенне ФС2, которое может рассматриваться как фотопротекторная реакция.

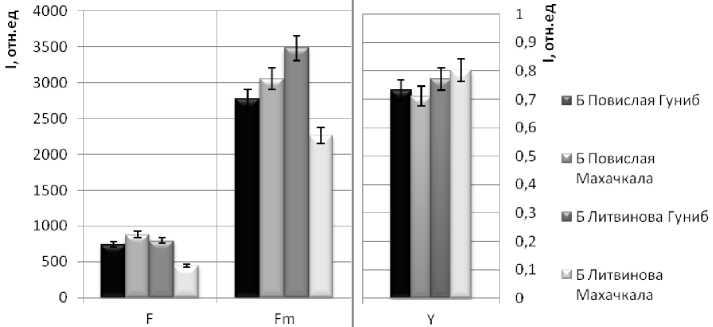

Изменение интенсивности фотосинтеза по высотному профилю коррелирует с изменением суммарного содержания хлорофиллов а и b (рис. 2). Сравнение содержания фотосинтетических пигментов в листьях берез собранных с опытных площадок выявило изменение соотношений в пигментном составе. Уменьшение содержания хлорофиллов по высотному градиенту связано, вероятно, со структурными и физиолого-биохимическими приспособительными реакциями исследуемых растений под действием целого комплекса абиотических факторов: Гунибское плато, где проводились измерения, характеризуется континентальным климатом, низким атмосферным давлением и пониженной концентрацией углекислого газа. Кроме того, на большой высоте интенсивный фон УФ-радиации и высокая инсоляция негативно влияют на функциональную активность хлоропластов.

Рис. 2. Процентное содержание фотосинтезирующих пигментов у берез с разных высот произрастания

В результате адаптации к инсоляции наблюдается уменьшение доли избыточного света за счет увеличения интенсивности электронного транспорта и тепловой диссипации. Изменения интенсивности тепловой диссипации направлены на то, чтобы компенсировать лимитирование электронного транспорта путём безопасной утилизации той части энергии возбуждения, которая не может быть использована для фотохимии. Однако низкая температура ограничивает фотохимическую утилизацию поглощенного света в связи с ингибированием фиксации СО 2 . В этих условиях тепловая диссипация является процессом, который вносит основной вклад в адаптацию фотосинтетического аппарата к условиям избыточного освещения.

В субальпийской зоне уменьшение содержания фотосинтетических пигментов приводит к ослаблению активности потенциального фотосинтеза, процессам фотовыцветания пигментов, ограничением их биосинтеза при низкой температуре и, в конечном итоге, к деструкции [4,

-

5] . По нашим данным соотношение содержания хлорофилла a/b в 2 раза выше у городских берез, увеличение содержания хлорофилла а – адаптационный показатель, индуцирующий усиление активности антиоксидантной системы хлоропластов при наличии негативного антропогенного влияния. С другой стороны, низкое соотношение хлорофиллов у Гунибских образцов может быть связано с несовпадением основных этапов вегетационных периодов, поскольку весна в 2013 г. в Гунибе была холодной, затяжной и растения в момент исследований находились еще в стадии синтеза и накопления пигментов. Зафиксированное нами в прошлом сезоне (2012 г.) увеличение доли каротиноидов в пигментном комплексе берез, произрастающих на высоте 1800 м н.у.м, (связанное с предотвращением фотоповреждений – уменьшением степени окислительного стресса, индуцированного УФ радиацией) в этом сезоне не наблюдалось (рис. 2).

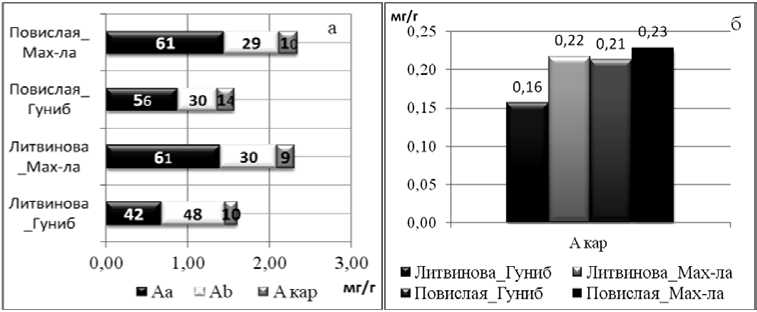

Рис. 3 . Дневные и ночные температуры в Махачкале и в Гунибе

Основным экологическим фактором, лимитирующим жизнь растений в высокогорьях, является температурный режим. Средняя летняя температура в Гунибе + 18°С, средняя зимняя температура - 4°С, в Махачкале - +28°С и +1,7°С, соответственно(см. рис. 3).

Выводы:

-

1. C увеличением высоты произрастания берез ( B. pendula Roth. и B. litwinowii Doluch.)

-

2. Соотношение хлорофиллов a и b колеблется в пределах от 0,98 до 2,1.

-

3. В горных районах при повышении температуры воздуха и почвы, при избыточном количестве солнечной радиации у растений либо не изменяется ( B. pendula Roth.), либо повышается

-

4. Смещение соотношения хлорофиллов, возможно, является результатом генетического влияния, адаптацией к условиям освещения.

-

5. Пигментный комплекс растений представляет собой сложную и лабильную систему, которая чутко реагирует на изменения условий внешней среды. Особую актуальность приобретает выяснение механизмов адаптации растений к сочетанию наиболее сильных стрессовых факторов высокогорий и связанное с ними выявление специфических реакций растительного организма при смене экологических факторов в ходе онтогенеза

зафиксировано уменьшение общего количества хлорофиллов и каротиноидов.

( B. litwinowii Doluch) содержание количества хлорофилла b .

Работа выполнена при поддержке Программы РАН № 30 «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» .

Список литературы Изучение параметров фотосинтетической активности растений в зависимости от вертикальной поясности

- Гавриленко, В.Ф. Большой практикум по фотосинтезу/В.Ф. Гавриленко, Т.В. Жигалов. -М.: Издательский центр «Академия», 2003. 253 с.

- Lichtenthaler, H.K. Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in enzymology. -1987. N 148. Р. 350-382.

- Венедиктов, П.С. Использование флуоресценции хлорофилла для контроля физиологического состояния зеленых насаждений в городских экосистемах/П.С. Венедиктов, С.Л. Волгин, Ю.В. Казимирко и др.//Биофизика. 1999. Т. 44, вып. 6. С. 1037-1047.

- James, J.C. Growth and photosynthesis of Pinus sylvestris at its altitudinal limit in Scotland/J.C. James, J. Grace, S.P. Hoad//Journal of Ecology. 1994. N 82. P. 297-306.

- Tausz, M. Physiologische Methoden als Erganzung zur Strepdiagnose an Fichten/M. Tausz, M. Muller, E. Bermadinger-Stabentheiher, D. Grill//Osterr Forstztg. 1995. 106, № 11. S. 38-49.