Изучение патогенеза антенатальной гипотрофии козлят

Автор: Скляров Павел Николаевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что в основе патогенеза антенатальной гипотрофии козлят лежит дефицит витамина А, приводящий к морфофункциональным нарушениям фетоплацентарного комплекса и обусловливающий патологии развития плода.

Козлята, фетоплацентарный комплекс, дефицит витамина а, антенатальная гипотрофия, плод

Короткий адрес: https://sciup.org/142198959

IDR: 142198959 | УДК: 619:616-053.31:636.3

Текст научной статьи Изучение патогенеза антенатальной гипотрофии козлят

Развитие животноводства в основном зависит от получения и выращивания здорового молодняка. Это одна из важнейших и сложных задач. Из всех видов потерь в животноводстве наибольший удельный вес – у незаразных болезней молодняка. Наиболее массово и тяжело молодые животные болеют после рождения.

Одна из причин, препятствующих полному сохранению молодняка, – гипотрофия новорожденных животных. Патология широко распространена в хозяйствах, где не уделяют должного внимания правильному кормлению и содержанию беременных животных [1].

Гипотрофия козлят – общесистемное заболевание новорожденных, распространенная патология, наносящая значительный экономический ущерб. У гипотрофиков сниженная жизнеспособность, плохое развитие, низкий прирост массы тела. После гастроэнтеральных и респираторных заболеваний – высокая летальность.

Возникновение антенатальной гипотрофии плода обусловлено нарушением функционирования фетоплацентарного комплекса [2–3]. Фетоплацентарная недостаточность – одна из ведущих причин патологии беременности и родов, значительного уровня перинатальных потерь, выраженных отклонений в развитии новорожденных [8–9].

Несмотря на значительные успехи современной перинатологии, при антенатальной гипотрофии высоки показатели перинатальной заболеваемости и смертности.

В связи с этим цель нашей работы состояла в изучении механизмов развития антенатальной гипотрофии козлят.

Объекты и методы

Исследования проведены на кафедре акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных Харьковской государственной зооветеринарной академии и ее клинической базы – региональной лаборатории ветеринарной медицины согласно «Методическим указаниям по использованию биохимических исследований биологического материала в государственных лабораториях ветеринарной медицины при диагностике заболеваний инфекционной патологии».

Для эксперимента были сформированы две группы коз (по 5 – в каждой). Животных отбирали по принципу аналогов: порода – аборигенная, возраст 3–5 лет, масса 39–47 кг. Содержание – в приспособленном помещении. Для осеменения обеих групп животных использовали одного самца. Рацион в контрольной группе был полноценным по питательным веществам, витаминам, макро- и микроэлементам, в опытной группе – неполноценным по каротину.

Объекты исследований – плацента и плоды, подлежащие морфометрии.

При исследовании плаценты определяли массу последа, количество котиледонов, площадь каждого из них и общую площадь ворсинчатого хориона. Площадь котиледона определяли по формуле S = π r2. Суммировали общую площадь ворсинчатого хориона.

Показатели гомеостаза определяли в количественном и сравнительном процентном соотношении с учетом достоверности цифровых результатов.

Содержание общего белка установлено рефрактометрическим методом (РФУ № 61-197), общего кальция – титрометрическим методом с индикатором мурексидом; неорганического фосфора – по Пулсу в модификации В.Ф. Коромыслова и Л.А. Кудрявцевой, витамина А – по модифицированному методу Ф.А. Рачевского, микроэлементов – с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра С-115 М; резервной щелочности – диффузионным методом с помощью спаренных колб по И.П. Кондрахину, гемоглобина – гемоглобинцианидным методом, количество эритроцитов – путем подсчета в камере Горяева.

Пробы сыворотки крови отбирали на третьем месяце беременности. Концентрацию гормонов определяли в условиях лаборатории репродуктивной эндокринологии государственного учреждения «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского» (г. Харьков) на иммуноферментном анализаторе RT 2100C (Китай) при длине волны 450 нм согласно прилагаемым к тест-системе «Estriol» (Human, Германия).

После исследования клинического и морфологического состояния, а также промеров плодов отбирали их органы. Размеры плодов, их органов и плаценты определяли с помощью сантиметра, массу – с использованием электронных весов Aurora – Electronic kitchen scale AU 313.

Опытные образцы органов (или целые органы) для гистологического исследования фиксировали в 10%-ном растворе формалина при температуре +4ºС в течение 3–4 сут, в жидкости Карнуа, обезвоживали в спиртах возрастающей крепости (50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 95º-ном, I и II абсолютном), выдерживая их по 24 ч в каждом растворе указанного разведения. Просветляли образцы органов в смеси абсолютного спирта и ксилола, а далее – в I и II чистом ксилоле и заливали в парафиновые блоки. Срезы с парафиновых блоков толщиной 5–7 мкм готовили на роторном и санном микротомах.

Окрашивали срезы гематоксилином – эозином.

Исследования срезов проведены при помощи винтового окулярного микрометра (МОВ-1–15 ×) не менее чем в 10 местах.

Микрофотографические снимки сделаны с использованием специальной приставки на микроскоп Xiongfa 203СА-1 и компьютера.

Полученные данные обработаны статистическими методами с помощью непараметрического Х критерия Ван дер Вардена и стандартного пакета статистики в программе ЕХЕL 2000 с использованием персонального компьютера IBM-PC/AT. Определяли среднюю арифметическую (М), статистическую ошибку среднеарифметического (m). Достоверность различий между средним арифметическим двух вариационных рядов установили по критерию достоверности Р.

Результаты исследований

В исследованиях мы отталкивались от факта, что в основе развития антенатальной гипотрофии лежит фетоплацентарная недостаточность [2, 3, 6–9], обусловленная у сельскохозяйственных животных преимущественно дефицитом витамина А [1, 4, 5].

Определяли влияние дефицита витамина А на отдельные показатели гомеостаза, морфофункциональное состояние фетоплацентарного комплекса, весовые и линейные параметры органов плодов, уровень эстрогенов, макро- и микроструктуру плаценты.

По результатам исследований выявлены отклонения от нормы показателей гомеостаза у животных, имевших дефицитный рацион (табл. 1).

Таблица 1

Показатели гомеостаза котных коз в норме и при дефиците витамина А

|

Показатель |

Граничный минимум |

Группы животных |

% |

Р* |

|

|

Контроль (n = 5) |

Опыт (n = 5) |

||||

|

Эритроциты, Т/л |

12,0 |

13,18 ± 0,62 |

11,72 ± 0,56 |

11,1 |

0,95 |

|

Гемоглобин, г/л |

100 |

116,23 ± 6,31 |

96,83 ± 5,12 |

16,7 |

0,95 |

|

Общий белок, г/л |

61 |

63,62 ± 1,64 |

57,21 ± 1,91 |

10,1 |

0,99 |

|

Основной резерв, % |

48 |

42,80 ± 2,67 |

50,60 ± 1,86 |

15,4 |

0,95 |

|

Общий кальций, ммоль/л |

2,50 |

2,67 ± 0,06 |

2,43 ± 0,06 |

8,2 |

0,95 |

|

Неорганический фосфор, ммоль/л |

1,94 |

2,21 ± 0,04 |

1,87 ± 0,07 |

15,4 |

0,999 |

|

Витамин А, мкмоль/л |

0,70 |

0,86 ± 0,07 |

0,64 ± 0,06 |

25,6 |

0,999 |

|

Цинк, мкмоль/л |

15,7 |

15,95 ± 0,35 |

14,6 ± 0,35 |

8,5 |

0,999 |

|

Медь, мкмоль/л |

9,4 |

10,51 ± 0,44 |

9,12 ± 0,30 |

13,2 |

0,999 |

|

Кобальт, мкмоль/л |

0,40 |

0,44 ± 0,03 |

0,38 ± 0,02 |

13,6 |

0,999 |

* Р > 0,999 - критерий высокой достоверности; Р > 0,99 - критерий средней достоверности; Р > 0,95 -критерий низкой достоверности.

Отмечено снижение количества эритроцитов (на 1,46 Т/л, или 11,1%), содержания гемоглобина (на 19,4 г/л, или 16,7%), общего белка (на 6,41 г/л, или 10,1%), общего кальция (на 0,24 ммоль/л, или 9,0%), неорганического фосфора (на 0,34 ммоль/л, или 15,4%), витамина А (на 0,22 мкмоль/л, или 25,6%), цинка (на 1,35 мкмоль/л, или 8,5%), меди (на 1,39 мкмоль/л, или 13,2%) и кобальта (на 0,06 мкмоль/л, или 13,6%), увеличение щелочного резерва (на 7,8%, или 18,2%).

Основное внимание при проведении исследования уделяли определению влияния витамина А на массу плодов в целом, абсолютную и относительную массу их органов и морфофункциональные изменения в плаценте (хориальной части).

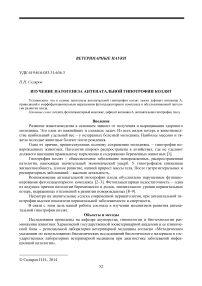

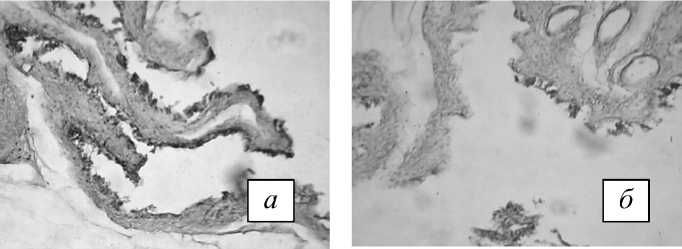

По результатам работы установлено, что исследуемые последы не имели патологических отклонений (изменений цвета, наслоений и т.п.), были блестящими и хорошо васкуляризованными. Однако в плацентах животных с дефицитом витамина А (опыт) наблюдались морфологические и функциональные изменения, нарушения их структуры, атрофия и разрушение концевых ворсин, дистрофия и десквамация эпителия ворсин. Плаценты контрольных животных (показатели гомеостаза - в пределах нормы) имели четкую структуру, а явления дистрофии и десквамации эпителия ворсинок не выявлены.

Масса плодов, весовые и линейные параметры плаценты животных с нормальными показателями гомеостаза и дефицитом витамина А приведены в табл. 2.

Таблица 2

Масса плодов, весовые и линейные параметры плаценты коз с нормальными показателями гомеостаза и дефицитом витамина А

|

Показатель |

Группы животных |

± |

% |

Р* |

|

|

с нормальными показателями гомеостаза (n = 5) |

с А-витаминным дефицитом (n = 5) |

||||

|

Масса плодов, г |

3704,8 ± 59,91 |

3160,2 ± 86,22 |

+544,6 |

+17,2 |

< 0,95 |

|

Масса последов, г |

304,8 ± 5,59 |

250,2 ± 4,93 |

+54,6 |

+21,8 |

< 0,95 |

|

Площадь плаценты, см2 |

407,6 ± 7,67 |

363,4 ± 8,22 |

+44,2 |

+12,2 |

< 0,95 |

|

Количество котиледонов |

82,6 ± 3,88 |

80,4 ± 2,87 |

+2,2 |

+2,7 |

< 0,95 |

* Р > 0,95 - критерий низкой достоверности.

Масса последов у животных контрольной группы составляла 304,8 г, опытной группы – 250,2 г, т.е. выше на 54,6 г (21,8%).

Таблица 3

Масса плодов и их органов у коз с показателями гомеостаза в норме и с дефицитом витамина А

|

Группа животных |

Масса, г |

||||||||||

|

cd о о |

X S X О |

cd X cd S X щ Ч у >> О S s S |

S О О К |

Почек |

S 0J 0J О |

2 s |

X g ^ cd К |

Ж S со m ң g |

* 1 о ti н и |

||

|

Ж м О |

м к |

||||||||||

|

С нормальными показателями гомеостаза (n = 5) |

46,50 |

92,10 |

235,82 |

94,62 |

28,56 |

28,14 |

6,44 |

63,77 |

1,85 |

0,81 |

2,35 |

|

М ± m |

3,68 |

3,71 |

9,21 |

5,20 |

2,97 |

2,08 |

0,43 |

2,73 |

0,06 |

0,05 |

0,06 |

|

С дефицитом витамина А (n = 5) |

44,80 |

86,86 |

203,26 |

74,88 |

26,02 |

25,24 |

4,69 |

58,78 |

1,54 |

0,64 |

2,20 |

|

М ± m |

2,13 |

3,09 |

5,10 |

2,35 |

1,35 |

1,23 |

0,26 |

4,99 |

0,05 |

0,07 |

0,05 |

|

± |

–1,7 |

–5,24 |

–32,56 |

–19,74 |

–2,54 |

–2,90 |

–1,75 |

–7,39 |

–0,31 |

–0,17 |

–0,15 |

|

% |

–3,6 |

–5,7 |

–13,8 |

–20,9 |

–8,9 |

–10,3 |

–27,1 |

–7,8 |

–16,7 |

–21,0 |

–6,4 |

|

Р |

> 0,95 |

> 0,95 |

> 0,99 |

> 0,99 |

> 0,95 |

> 0,95 |

> 0,99 |

> 0,95 |

> 0,99 |

> 0,99 |

> 0,99 |

Р > 0,95 – критерий низкой достоверности; Р > 0,99 – критерий средней достоверности.

При выяснении влияния А-витаминной недостаточности на структуру плаценты установлено следующее. Количество котиледонов у животных сравниваемых групп не отличалось – 80,4 и 82,6 соответственно (+2,2 или +2,7%), тогда как другие показатели имели различия. Так, масса плодов животных опытной группы ниже на 544,6 г (17,2%), составив соответственно 3160,2 г и 3704,8 г.

Площадь ворсинчатого хориона у контрольных животных равнялась 363,4 см2, тогда как у животных опытной группы – 407,6 см2, т.е. больше на 44,2 см2 (12,2%).

На микроморфологическом уровне в плаценте обнаружены дистрофия ворсин, явления дезинтеграции и аутолиза клеток, уменьшенная васкуляризация сосудов (рисунок).

Гистопрепарат фетальной плаценты козы: а – с нормальными показателями гомеостаза; б – с А-витаминной недостаточностью (гематоксилин и эозин × 400)

Установлено снижение (на 4,47 пг/мл, или 57,4%) концентрации эстриола у животных с дефицитом витамина А по сравнению с имевшими показатели гомеостаза в пределах нормы (табл. 4).

Концентрация эстриола у коз, имеющих показатели гомеостаза в пределах нормы и при дефиците витамина А

Таблица 4

|

Группа животных |

Концентрация эстриола, пг/мл |

% |

Р* |

|

С нормальными показателями гомеостаза (n = 5) |

7,78 ± 0,58 |

57,4 |

0,999 |

|

С дефицитом витамина А (n = 5) |

3,31 ± 0,38 |

* Р > 0,95 – критерий низкой достоверности.

Установлено, что снижение уровня эстрогенов ведет к нарушению антенатального развития плода: уменьшению длины туловища на 13,4–22,3% и массы – на 19,7–35,8%.

Выводы

Таким образом, проведенными исследованиями определено: в основе патогенеза антенатальной гипотрофии козлят лежит дефицит витамина А, это негативно влияет на морфофункциональное состояние органов фетоплацентарного комплекса, обусловливая патологию развития плода.

Список литературы Изучение патогенеза антенатальной гипотрофии козлят

- Кошевой, В.П. Проблеми вiдтворення овець та кiз i шляхи вирiшення: монографiя/В.П. Кошевой, П.М. Скляров, С.В. Науменко; за заг. ред. В.П. Кошевого. -Харкiв; Днiпропетровськ: Гамалiя, 2011. -467 с.

- Дашкевич, В.Е. Плацентарна недостатнiсть: сучаснi аспекти патогенезу, дiагностики, профiлактики та лiкування/В.Е. Дашкевич//Мистецтво лiкування. -2004. -№ 4. -С. 22-25.

- Майоров, М.В. Фетоплацентарная недостаточность: актуальные особенности патогенеза, диагностики и терапии [Электронный ресурс]/М.В. Майоров//Провизор. -2005. -№ 3. -Режим доступа: http://www. provisor.com.ua/archive/2005/N3/art_29.htm.

- Скляров, П.М. Особливостi структури плаценти вiвцi при А-вiтамiннiй недостатностi/П.М. Скляров, В.П. Кошовий//Проблеми зооiнженерiї та ветеринарної медицини. -Харкiв: РВВ ХДЗВА, 2006. -Вип. 13 (33), ч. 2. -С. 240-243.

- Скляров, П.Н. Развитие плаценты и плода у овец и коз в зависимости от уровня эстрогенов/П.Н. Скляров//Бюл. науч. работ ФГОУ ВПО «Белгородская гос. сельхоз. акад.». -Белгород, 2010. -№ 21: спецвыпуск, посвящ. 25-летию факультета вет. мед. -С. 36-38.

- Стадник, А.М. Роль пренатальної гiпотрофiї в етiологiї незаразних хвороб телят/А.М. Стадник//Наук. вiсник Львiвської держ. акад. вет. мед. iм. С.З. Гжицького. -Т. 4 (№ 5). -Львiв, 2002. -С. 212-215.

- Харута, Г.Г. Гiпотрофiя новонароджених телят/Г.Г. Харута, Б.П. Iвасенко, Ю.М. Ордiн//Ветеринарна медицина України. -1997. -№ 6.-С. 28-29.

- Чуб, В.В. Фетоплацентарная дисфункция: основы патогенеза, проблемы диагностики, тактика лечения: метод. рекомендации/В.В. Чуб, И.В. Чибисова, В.А. Климов. -Луганск, 2003. -36 с.

- Штехина, Е.Е. Структурная организация органов иммуногенеза плодов овец при нормальной беременности и фетоплацентарной недостаточности: дис.. канд. биол. наук: 16.00.02/Е.Е. Штехина. -Ставрополь, 2005. -125 c.