Изучение полиморфизма RS1611115 (-1021C/T) гена дофамин-в-гидроксилазы (DBH) у лиц с алкогольными психозами и здоровых доноров Кемеровской области

Автор: Волков А.Н., Селедцов Александр Михайлович, Сомова Н.В.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Биологические исследования

Статья в выпуске: 2 (77), 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: выявление связи между -1021C/T с полиморфизмом гена DBH и предрасположенностью к развитию алкогольных психозов. Проанализированы образцы ДНК 316 субъектов славянской этнической принадлежности (116 больных, перенесших алкогольные психозы, 200 здоровых - контроль). Для выявления -1021C/T полиморфизма использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Установлено отсутствие отличия частот обсуждаемого генетического маркёра между здоровыми донорами и лицами с алкогольными психозами, проживающими на территории Кемеровской области.

Генный полиморфизм, дофамин-бета-гидроксилаза (dbh), алкогольный психоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14295636

IDR: 14295636 | УДК: 616.89-008.1:613.81-575.174.015.3

Текст научной статьи Изучение полиморфизма RS1611115 (-1021C/T) гена дофамин-в-гидроксилазы (DBH) у лиц с алкогольными психозами и здоровых доноров Кемеровской области

Введение . Современные представления об этиологии алкоголизма позволяют причислить данное заболевание к мультифакториальным патологиям. При их реализации участвуют как генетические, так и негенетические, средовые факторы [1—10]. Наследование предрасположенности к наркологическим заболеваниям относят к полигенному типу, предрасполагающему вовлечённость и, вероятно, взаимодействие нескольких генов. Выявление информативных кандидатных генов и их полиморфных элементов позволило бы формировать группы повышенного риска еще на донозологическом этапе и, возможно, в ряде случаев предотвращать развитие патологического процесса.

Значение наследственной предрасположенности для формирования алкогольных психозов остается изученным недостаточно. К числу перспективных генетических маркеров повышенного риска патологии относят, в частности, гены нейромедиаторов ЦНС, ферментов-участников синтеза нейромедиаторов и соответствующих рецепторов [1, 2, 7, 10, 11]. Так, неоднократно предпринимались попытки установить ассоциацию между полиморфизмом гена дофамин-β-гидроксилазы ( DBH ), продуцирующего одноименный фермент (D β H), и характером течения и осложнений алкоголизма [1, 10, 11].

В качестве полиморфного маркера DBH в ряде исследований выступал сайт rs1611115 , характеризующийся в популяциях человека нуклеотидным полиморфизмом -1021C/T [1, 10]. К настоящему времени однозначно удалось установить наличие выраженного эффекта данной нуклеотидной замены на экспрессию гена, что проявляется в заметном изменении активности D β H в плазме крови [10, 12, 13]. В то же время исследования ассоциации указанного полиморфизма и рассматриваемой патологии немногочисленны, а их результаты подчас противоречивы.

Целью данной работы стало выявление связи между полиморфизмом -1021C/T маркера rs1611115 гена DBH и предрасположенностью к развитию алкогольных психозов.

Материал и методы . Контрольная выборка (n=200) была сформирована из жителей Кемеровской области обоих полов европеоидной принадлежности, не имеющих установленного диагноза «алкогольный психоз». По нашему мнению, это достаточно репрезентативная выборка для оценки популяционной частоты генетических вариантов маркера rs1611115 среди жителей данного региона. Средний возраст обследованных составил 21,0±0,18 года при варьировании показателя от 17 до 30 лет.

Группа обследованных с диагностированным алкогольным психозом (n=116) включала мужчин и женщин, средний возраст которых составил 26,6±0,27 года и находился в пределах 19–31 года. Все представители данной группы находились на учете и проходили лечение в Кемеровской областной клинической психиатрической больнице.

Молекулярно-генетическое исследование проведено в центральной научно-исследовательской лаборатории ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России. Источником ДНК послужили образцы цельной венозной крови или буккальные соскобы, взятые у обследованных. Выделение ДНК осуществляли сорбентным методом (в случае соскобов) либо термокоагуляционным методом (в случае использования крови) с использованием реагентов производства НПФ «Литех». Для идентификации полиморфизма -1021C/T маркера rs1611115, локализованного в гене DBH, применяли амплификацию соответствующих участков генома методом аллель-специфической полимеразной цепной реакции с последующей детекцией ампликонов в 3 % агарозном геле. В работе использованы тест-системы, разработанные в НПФ «Литех» (Москва).

Для верификации результатов молекулярногенетического анализа 15 % образцов ДНК здоровых доноров подвергали повторной ПЦР. После вторичного генотипирования все ранее определенные генотипы подтвердились.

Для статистической обработки данных использовался пакет программ «STATISTICA 6.0». Рассчитывались частоты генотипов и аллелей по изучаемому маркеру для двух групп обследованных. Соотношения генотипов и аллелей в сравниваемых группах сопоставлялись с помощью метода х2 для таблиц 2х2 с использованием поправки Йетса в случаях наличия в таблице малых численностей. Достоверным считали отличия, соответствующие уровню p<0,05.

Результаты и обсуждение . На начальном этапе исследования проведена оценка популяционно-генетических характеристик полиморфного маркера rs1611115 ( -1021C>T) гена DBH среди жителей Кемеровской области европеоидной этнической принадлежности (главным образом русских). Такое исследование позволит сделать заключение о степени полиморф-ности маркера в одной из популяций жителей юга Западной Сибири и определить целесообразность его использования в исследованиях генетических факторов предрасположенности к мультифакториальным заболеваниям.

Частота наиболее распространенного генотипа СС в изученной нами выборке составила 55,5 %, гетерозиготы СТ встречались с частотой 40,5 %, наконец, носители сочетания ТТ составили лишь 4,0 % выборки (табл. 1). Такое распределение генотипов соответствовало частотам аллелей С - 75,7 %, T - 24,3 %. Соотношение генотипов изучаемого маркера досто- верно не отличалось от ожидаемого в соответствии с уравнением Харди-Вайнберга.

Таблица 1

Популяционно-генетические характеристики маркера rs1611115 (-1021C>T) гена DBH среди здоровых доноров Кемеровской области

|

Генотипы, n (%) |

Аллели, n (%) |

||||

|

СС |

СТ |

ТТ |

С |

T |

|

|

Наблюдаемые |

111 (55,5) |

81 (40,5) |

8 (4,0) |

303 (75,7) |

97 (24,3) |

|

Ожидаемые |

114,8 (57,4) |

73,5 (36,7) |

11,7 (5,9) |

||

|

х2 (P) |

2,096 (0,35) |

||||

Сопоставление полученных результатов с данными ранее проведенных исследований позволяет сделать заключение, что популяционно-генетические характеристики маркера rs1611115 среди европеоидов Кемеровской области в целом соответствуют общемировым тенденциям. Так, в выборках жителей Западной Европы повсеместно преобладает генотипический вариант СС , частота наиболее редкого генотипа ТТ колеблется в пределах от 2 до 6 %, а минорный аллель T составляет 17—22 % [11]. Среди белых американцев США доля данного аллельного варианта составила 24 % [11]. Изучение российских популяций подтверждают установленные закономерности. Так, В. В. Николаева (2009) установила, что среди жителей Центральной России наблюдается соотношение генотипов rs1611115 : СС - 0,58, СТ - 0,38, ТТ - 0,04, что соответствовало соотношению аллелей С - 0,77, Т - 0,23 [1].

Очевидно, изучаемый генетический маркер обладает высоким полиморфизмом и пригоден для дальнейшего поиска ассоциаций его генотипических и аллельных вариантов с повышенным риском возникновения мультифакториаль-ных заболеваний, в том числе алкогольного психоза. Учитывая сказанное, на втором этапе исследования были изучены частоты генетических вариантов маркера rs1611115 (-1021C>T) гена DBH в выборке пациентов Кемеровской областной клинической психиатрической больницы с алкогольным психозом и проведено сопоставление полученных величин с характеристиками, ранее установленными в группе популяционного контроля.

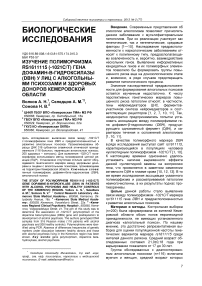

Наиболее распространенным генотипом DBH в двух группах обследованных был вариант СС (рис. 1). Наблюдалась тенденция к увеличению частоты этого сочетания среди лиц с алкогольным психозом до 66,4 % по сравнению с контрольной группой (х2=3,17; p=0,08).

Напротив, доля гетерозиготного генотипа CT в клинической выборке снижалась до 30,2 % по сравнению с контрольным значением (х2=2,94; p=0,09). Частоты генотипа TT в сравниваемых когортах также статистически не отличались и составляли 3,4 % (больные с алкогольным психозом) и 4,0 % (здоровые доноры).

генотипы

□ здоровые ■ алкогольный психоз

Рис. 1. Соотношение частот генотипов маркера rs1611115 (-1021C>T) гена DBH в двух группах обследованных

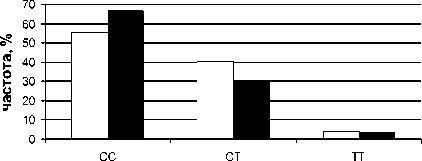

Анализ частот аллелей С и Т полиморфного маркера rs1611115 DBH показал отсутствие достоверного отличия между двумя выборками. Так, доля минорного аллеля Т в группе популяционного контроля составила 24,3 %, а среди доноров с алкогольным психозом – 18,5 % (χ2=2,78; p=0,095) (рис. 2).

аллели

□ здоровые ■ алкогольный психоз

Рис. 2. Соотношение частот аллелей маркера rs1611115 (-1021C>T) гена DBH в двух группах обследованных

По современным представлениям, нуклеотидная замена -1021C>T в гене DBH имеет выраженный физиолого-биохимический эффект. Прямое измерение активности DβH в плазме крови доноров с разными генотипами позволило установить обратную зависимость величины показателя от числа минорных аллелей Т [12, 13]. Так, в выборке лиц европеоидной этнической принадлежности носители генотипа СС характеризовались максимальным среднегрупповым значением активности фермента – 17,64 мМ/л мин, гетерозиготы СТ – промежуточным (8,41 мМ/л мин), а гомозиготы ТТ – наименьшим значением (1,12 мМ/л мин). Установленная тенденция хорошо вписывается в модель кодоминантного взаимодействия аллелей данного маркера [13].

Учитывая данные о том, что у лиц с психотическими осложнениями алкоголизма наблюдается снижение активности DβH [1, 10], можно было бы ожидать значимости нуклеотидной замены -1021C>T для формирования предрасположенности к психозу. Вместе с тем результаты исследований не позволяют сделать однозначное заключение по данному вопросу. В. В. Николаевой (2009) была установлена лишь тен- денция к увеличению частоты генотипов, содержащих аллель Т, в группе лиц с высокопрогредиентным течением заболевания, сопровождающимся алкогольным делирием, галлюцинозом, судорожными припадками в абстинентном состоянии по сравнению со здоровыми обследованными. В другой работе [10] не было обнаружено ассоциации каких-либо аллелей или генотипов полиморфизма -1021C>T DBH с наличием как алкоголизма, так и алкогольного делирия. Вероятно, рассматриваемый полиморфизм нельзя считать ключевым при формировании генетической предрасположенности к алкогольному психозу.

Выводы . Соотношение генотипов полиморфного маркера rs1611115 (-1021C>T) гена DBH среди европеоидов Кемеровской области близко ранее установленным закономерностям, характерным для жителей Центральной России: СС – 55,5 %, СТ – 40,5 %, ТТ – 4,0 %. Частота минорного аллеля Т в изученной выборке составила 24,3 %. Не установлено статистически значимого отличия частот каких-либо генетических вариантов обсуждаемого генетического маркера между здоровыми донорами и лицами с алкогольным психозом, проживающими на территории Кемеровской области.