Изучение постнатальной вариативности факторов естественной резистентности у тёлок в зависимости от эколого-технологических условий содержания

Автор: Максимов В.И., Алтынова Н.В., Шуканов Р.А., Муллакаев О.Т.

Статья в выпуске: 3 т.243, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе экспериментально доказана эффективность сочетанного назначения тёлкам в начале фаз новорожденности, молочного, растительно-концентратного форм кормления и осеменения биоактивных веществ естественной природы с учетом йодной и селеновой недостаточности в регионе. В этой связи проведены научно-производственные и лабораторные исследования на 3 группах тёлок-аналогов по 12 голов в каждой. Их с 2 до 150 дней содержали по адаптивной технологии, а далее до 600 дней жизни (длительность опытов) - по био-индустриальной. Животные 1 группы были контрольными; сверстникам 2 и 3 групп применяли соответственно трепел с «Полистимом» и йодомидол с селенопираном в соответствии с разработанными схемами. У них исследовали возрастную динамику клиникофизиологического состояния, клеточных и гуморальных параметров естественной резистентности. Полученные данные показали, что комбинированное назначение тёлкам исследуемых биологически активных веществ сопровождалось практически одинаковым иммуностимулирующим действием на организм. При этом тиреотропный эффект у животных проявлялся значительно рельефнее в условиях использования йодомидола и селенопирана, нежели трепела и «Полистима».

Тёлки, трепел, "полистим", йодомидол, селенопиран, естественная резистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/142225995

IDR: 142225995 | УДК: 636.083:619:614.22/.28 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-243-3-154-159

Текст научной статьи Изучение постнатальной вариативности факторов естественной резистентности у тёлок в зависимости от эколого-технологических условий содержания

По мнению ученых-аграриев, как нашей страны, так и зарубежных государств, биоиндустриальные технологии ведения отраслей животноводства позволяют удовлетворять, прежде всего, физиологические потребности продуктивных животных и только затем технологические. Это, по сути, предполагает переход от технологического нормирования к физиологогигиеническому. Биологическим основанием подобного нормирования является формирование в развивающемся организме таких гомеостатических границ, в пределах которых возникающая под воздействием абиотических и биотических факторов среды обитания адаптивность приобретает функционально обратимый характер. При этом животные более выра-женно проявляют эврибионтность, что способствует эффективной реализации наследственно обусловленного потенциала неспецифической резистентности и продуктивности организма [3, 6, 7, 10].

Одним из необходимых атрибутов биоиндустриализации мясного и молочного скотоводства считают назначение животным естественных биогенных веществ, научное обоснование использования которых представляет востребованный научнопроизводственный интерес [5, 8].

В связи с этим целью работы является исследование возрастной динамики параметров естественного иммунитета у тёлок в моделируемых условиях экологоадаптивной системы содержания.

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственные опыты поставлены на молочном комплексе одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Центра Чувашской Республики на поголовье крупного рогатого скота черно-пестрой породы (n=200). Из них для проведения моделируемых экспериментов отобрали 3 группы новорожденных тёлок-аналогов по 12 голов в каждой. Они в течение 1 сут пребывали вместе с коровами в родильных денниках, в последующем – при повышенных температурах среды (8,7±0,38–23,6±0,73 °С) в соответствии с адаптивной технологией [9]: с 2 до 30 дней в индивидуальных профилакториях, а с 31 до 150 дней жизни в групповых павильонах; в дальнейшем до 600-дневного возраста (продолжительность исследований) их содержали в типовых помещениях согласно биоин-дустриальной технологии [1]. Опыты проводили на фоне основного рациона (ОР) по нормам кормления РАСХН [2]. При этом животным 2 группы с 21 до 150 дневного возраста вместе с ОР скармливали ежедневно трепел из расчета 1,25 г/кг массы тела (МТ) в сочетании с внутримышечным введением на 2, 31, 151, 571 день жизнедеятельности «Полистима» в дозе по 0,1; 0,03; 0,03; 0,02 мл/кг МТ соответственно. Тёлкам 3 группы в эти же сроки внутримышечно назначали йодомидол в комбинации с селе-нопираном в количестве по 0,1, 0,03, 0,03, 0,02 мл/кг и 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 мг Se/кг МТ соответственно. Сверстникам 1 группы (контроль) внутримышечно вводили физиологический раствор в дозе по 0,1, 0,03, 0,03, 0,02 мл/кг МТ.

В ходе содержания подопытных животных по адаптивной технологии ежемесячно измеряли параметры микроклимата [4], а также оценивали состояние локального климата по сведениям ФГБУ «Верхне Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (метеорологическая станция в с. Порецкое Чувашской Республики). У 5 тёлок сопоставляемых групп в 1, 30, 60, 150, 390, 600 дневном возрасте исследовали температуру тела, количество дыхательных движений и сердечных сокращений согласно общепринятым методам, а также содержание лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, аутобляшкообразующих клеток (АБОК), тирео- и иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgA) в крови и ее сыворотке по стандартным методикам с использованием сертифицированного лабораторного оборудования (анализатор крови Mini Screen и программируемый биохимический анализатор «Stat Fax–1904+»).

Цифровые данные, полученные в моделируемых опытах, обработаны биометрически с применением программных материалов Statistica for Windows и Microsoft Excel–2016.

Результаты исследований. Отмечено, что на протяжении содержания тёлок в условиях адаптивной технологии климат региона характеризовался такими среднемесячными параметрами: в апреле температура воздуха составила 6,9 °С с колебаниями от 6,8 до 8,6 °С, относительная влажность – 79,0 (55,0-98,0) %, скорость ветра – 7,0 (2,0-13,0) м/с, атмосферное давление – 748 (746-749) мм.рт.ст.; в мае – соответственно 13,7 (6,1-21,4) °С, 69,0 (53,089,0) %, 10,0 (6,0-16,0) м/с, 749 (747-750) мм.рт.ст.; в июне – 19,5 (12,7-24,4) °С, 68,0 (47,0-860) %, 9,0 (5,0-13,0) м/с, 750 (748751) мм.рт.ст.; в июле – 22,3 (16,9-26,8) °С, 67,0 (46,0-83,0) %, 7,0 (4,0-11,0) м/с, 751

(749-753) мм.рт.ст.; в августе – 17,8 (12,122,2) °С, 72,0 (58,0-85,0) %, 8,0 (5,0-13,0) м/с, 749 (748-751) мм.рт.ст.

Одновременно за период выращивания подопытных животных в индивидуальных домиках и групповых павильонах температура воздуха была в среднем 17,1±0,60 °С, относительная влажность – 73,0±0,90 %, скорость движения воздуха – 0,43±0,11 м/с, содержание в нем СО 2 – 0,04±0,001 %, а наличия NH 3 и H 2 S не выявлено.

Отсюда следует, что в указанных типах помещений с нерегулируемым микроклиматом имели место достаточно благоприятные для организма условия воздушной среды, практически лишенные вредных газов и не содержащие ядовитых.

Показано, что если температура тела у исследуемых тёлок по мере взросления неизменно понижалась в узком диапазоне от 39,2±0,29–39,3±0,31 до 38,6±0,20– 38,7±0,22 °С, то количество дыхательных движений и сердечных сокращений в 1 мин – в более широком интервале: соответственно от 39,0±1,98–40,0±2,13 до 21,0±1,36–22,0±1,52 и от 126,0±2,80– 127,0±2,89 до 85,0±1,98–86,0±2,69 (Р>0,05). Следовательно, изученные клинико-физиологические показатели у животных сравниваемых групп были в пределах изменений физиологической нормы, что характеризует их здоровый габитус.

Анализ изменчивости клеточных факторов естественной резистентности показал, что число лейкоцитов в крови контрольных тёлок с возрастом снижалось неуклонно (9,90±0,34 против 8,36:0,29 • 10 9 л), а у сверстниц опытных групп – волнообразно (9,68±0,41–9,75±0,35 против 9,10±0,36-9,37±0,51 • 1Q 9 л). Необходимо выделить, что по данному гематологическому фактору опытные животные в условиях сочетанного назначения трепела и «Полистима» (2 группа) а также йодомидола и селенопирана (3) соответственно в 60-, 150- и 600-дневном возрасте превышали таковой интактных сверстников на 4,4-5,6% и 6,5% (Р<0,05) соответственно.

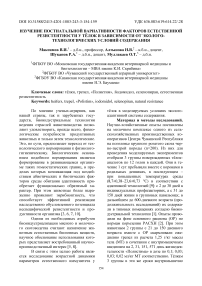

Рисунок 1 – Вариативность содержания эритроцитов (Примечание: *• – знаки значимых различий соответственно между подопытными и опытными животными)

Другая закономерность обнаружена в возрастной динамике количества эритроцитов (Рисунок 1), которое у тёлок сравниваемых групп по мере роста умеренно повышалось от 7,37±0,24–7,53±0,18 до 8,42±0,37–8,93±0,40 х 1012 л. Причем исследуемый параметр у животных 2 и 3 групп в возрасте соответственно 60, 150 и 600 дней жизни достоверно превышал контрольное значение. Соизмеримо с динамикой числа эритроцитов протекала возрастная изменчивость уровня гемоглобина в крови, который у подопытных тёлок нарастал от 93,0±1,20–97,0±1,10 до 114,0±2,00–125,0±2,40 г/л. При этом животные 2 (трепел + «Полистим») и 3 (йо-домидол + селенопиран) групп соответственно в 150- и 600-дневном возрасте до- стоверно превышали сверстников из группы контроля.

Показано, что активность АБОК в крови тёлок сопоставляемых групп первоначально усиливалась от 1 до 60 дневного возраста (2,10±0,08–2,20±0,10 против 3,20±0,12–3,30±0,14 %), а далее постепенно снижалась к концу исследований до 2,80±0,10–2,90±0,12 %. Следует отметить, что у животных 2 группы в возрасте 150 и 300 дней жизни активность изучаемого гематологического показателя была на 6,3– 6,5 % ниже в сравнении с таковой у интактных сверстников (Р<0,05).

Выявленный факт является, на наш взгляд, следствием проявления природным цеолитом трепел детоксикационного эффекта в организме.

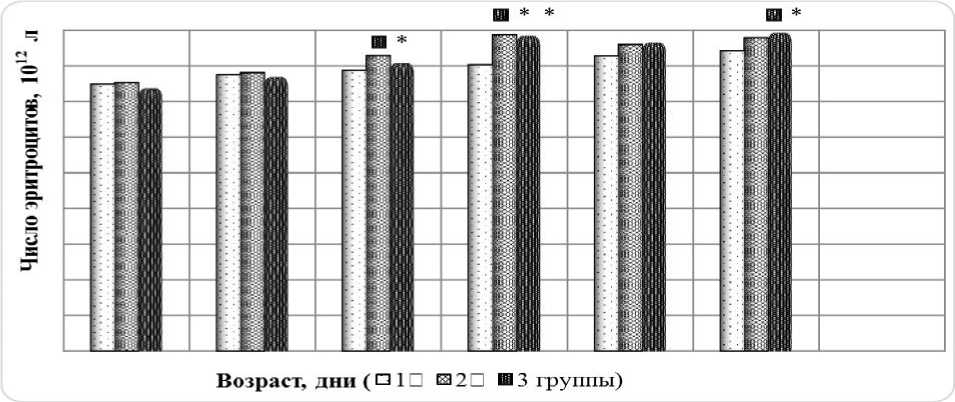

Рисунок 2 – Вариативность содержания тиреоглобулинов

При оценке динамики иммунологического профиля крови установлено (Рисунок 2), что концентрация тиреоглобулинов у тёлок контрольной и опытных групп также нарастала с разными количественными значениями: соответственно от 97,30±4,60 до 185,20±8,84 и от 94,80±5,07– 98,10±4,90 до 180,40±9,79–190,70±10,34 мкг/л, которая в их 600-дневном (2 группа) и 150-, 390-, 600-дневном (3 группа) возрасте была выше на 14,0 % (Р<0,01) и 8,4– 18,6 % (Р<0,05-0,005) по отношению к таковой в контроле.

Важно обозначить, что 600 дневные тёлки 3 группы (йодомидол + селенопи-ран) по изучаемому фактору естественной резистентности также статистически значимо превосходили сверстниц 2 группы (трепел + «Полистим»).

Доказано, что уровень IgG в сыворотке крови исследуемых животных по мере взросления характеризовался неизменным нарастанием: в группе контроля от 43,60±1,82 до 72,11±5,80, а в опытных группах от 41,87±2,40–42,20±2,02 до 83,40±6,10–85,20±5,19 мкмоль/л; при этом 60, 150, 600 дневные (2 группа) и 600 дневные (3) тёлки в условиях комбинированного назначения соответственно трепела с «Полистимом» и йодомидола с селе-нопираном достоверно превышали интактных сверстниц.

Аналогичная закономерность, однако в менее выраженной форме, выявлена в возрастной вариативности содержания иммуноглобулинов IgM, которое у подопытных животных от начала к концу исследований умеренно увеличивалось (3,57±0,18–3,72±0,15 против 20,17±0,73– 21,70±0,68 мкмоль/л). По изучаемому иммунологическому фактору тёлки 2 и 3 групп соответственно на 150 и 600 день жизнедеятельности превосходили контрольные значения на 6,2-7,1 % (Р<0,05). Отмечено, что по мере взросления животных интактной и опытных групп концентрация IgA повышалась незначительно и в узком интервале: соответственно от 0,49±0,07 до 1,60±0,13 и от 0,47±0,06– 0,47±0,08 до 1,60±0,013–1,6±0,16 мкмоль/л), которая у 150-дневных телок 2 группы была достоверно выраженнее в сравнении с контрольным показателем.

Заключение. Назначение тёлкам опытных групп в 2-, 31-, 151-, 571-дневном возрасте естественных биоактивных веществ согласно разработанным схемам с учетом локального йодно-, селенового дефицита в регионе способствовало стиму- лированию их клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности. Установлено, что при сочетанном применении на фоне ОР трепела и «Поли-стима» (2 группа) или йодомидола и селе-нопирана (3 группа) иммунотропное влияние на организм было практически равнозначным. В то же время животные 3 группы проявляли более выраженный тиреотропный эффект нежели сверстники 2

группы.

с.

Резюме

В работе экспериментально доказана эффективность сочетанного назначения тёлкам в начале фаз новорожденности, молочного, растительно-концентратного форм кормления и осеменения биоактивных веществ естественной природы с учетом йодной и селеновой недостаточности в регионе. В этой связи проведены научно-производственные и лабораторные исследования на 3 группах тёлок-аналогов по 12 голов в каждой. Их с 2 до 150 дней содержали по адаптивной технологии, а далее до 600 дней жизни (длительность опытов) – по био-индустриальной. Животные 1 группы были контрольными; сверстникам 2 и 3 групп применяли соответственно трепел с «Полистимом» и йодомидол с селенопираном в соответствии с разработанными схемами. У них исследовали возрастную динамику клиникофизиологического состояния, клеточных и гуморальных параметров естественной резистентности.

Полученные данные показали, что комбинированное назначение тёлкам исследуемых биологически активных веществ сопровождалось практически одинаковым иммуностимулирующим действием на организм. При этом тиреотропный эффект у животных проявлялся значительно рельефнее в условиях использования йодомидола и селенопирана, нежели трепела и «Полистима».

Список литературы Изучение постнатальной вариативности факторов естественной резистентности у тёлок в зависимости от эколого-технологических условий содержания

- Виноградов, П.Н. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота / П.Н. Виноградов, С.С. Шевченко, М.Ф. Малинин [и др.] // РД АПК 1.10.01.02-10. - Москва. - 2011. - С. 107.

- Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглова [и др.]. - М.: Изд. Знание, 2003. - 456 с.

- Комлацкий, В.И. Биоиндустриализация как парадигма эффективного свиноводства / В.И. Комлацкий, Г.В. Комлацкий // Мат. XXIII Междунар. научно-практич. конф. "Современные проблемы и научное обеспечение инновационного развития свиноводства". - Моск. обл., Лесные Поляны: ФГБНУ ВНИИплем, 2016. - С. 175178.

- Кочиш, И.И. Практикум по зоогигиене / И.И. Кочиш, П.Н. Виноградов, Л.А. Волчкова [и др.]. - СПб: Лань, 2012. - 416 с.

- Лежнина, М.Н. Формирование и развитие иммунофизиологического статуса свиней в постнатальном онтогенезе при назначении биогенных соединений с учетом региональных климатогеографических особенностей / М.Н. Лежнина, В.И. Максимов, Р.А. Шуканов [и др.] // Монография. Казань: Отечество, 2019. - 204 с.

- Марчев, Й. Возможности улучшения воспроизводства аборигенной породы Восточно-Балканская свинья в естественной среде обитания / Й. Марчев, Н. Палова, Д. Абаджиева и др. // Современные аспекты воспроизводства сельскохозяйственных животных: сб. статей Междунар. научно-практич. конф. Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - С. 3-11.

- Муллакаев, О.Т. Возрастная динамика гематологических и биохимических показателей бычков во взаимосвязи с технологическими и экологическими условиями содержания / ОТ. Муллакаев, Р.А. Шуканов, Н.В. Алтынова [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2020. - Т. 141 (I). - С.151-155.

- Середа, Н.В. Совершенствование физиологических систем у бычков, содержащихся по адаптивной технологии с применением иммунокорректоров: монография / Н.В. Середа, А.А. Шуканов. - Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2006. -176 с.

- Шуканов, А.А. Совершенствование технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота с учетом адаптации организма к условиям внешней среды / А.А. Шуканов // Автореферат дис. д. вет. наук. - М., 1990. - 47 с.

- Jankowski, J. Metabolic and immune response of young turkeys originating from parent flocks fed diets with inorganic or organic selenium / J. Jankowski, Z. Zdunczyk, К. Sartowska [et al.] // Polish journal of veterinary sciences. - 2011. - № 14. - P.353-358.