Изучение преобразования керогена методом 13C ЯМР в твердом теле при естественном и искусственном созревании органического вещества

Автор: Бурдельная Н.С., Бушнев Д.А., Мокеев М.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (246), 2015 года.

Бесплатный доступ

Впервые методом 13С ЯМР-спектроскопии в твердом теле проведен сравнительный анализ преобразования органического вещества (ОВ) в условиях его искусственного созревания и в процессе природного катагенеза. Объектом исследования явились доманиковые отложения Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна, содержащие ОВ на разных уровнях катагенеза (преимущественно от МК 1 и вплоть до АК 3). Эксперименты по моделированию процессов катагенеза органического вещества, находящегося на стадии МК 1, в лабораторных условиях (водный пиролиз проэкстрагированной хлороформом породы в автокла вах при 300, 325 и 350 °С) позволили осуществить искусственное созревание ОВ. Двумерные корреляционные спектры 13С ЯМР, полученные для керогена, выделенного из прогретых при различных температура х в автоклавах доманиковых осадочных пород и керогена, выделенного из доманиковых пород ряда скважин и естественных разрезов Тимано-Печорского бассейна, свидетельствуют о сходных изменениях в структуре керогена, выраженных в переходе алкилзамещенного углерода (в ароматическом ядре) в углерод межциклический. В условиях искусственного созревания ОВ данный процесс протекает более резко по сравнению с природным катагенезом.

Кероген, доманиковые отложения, катагенез, водный пиролиз, 13с ямр-спектроскопия твердого тела, rock-eval-пиролиз

Короткий адрес: https://sciup.org/149129170

IDR: 149129170

Текст научной статьи Изучение преобразования керогена методом 13C ЯМР в твердом теле при естественном и искусственном созревании органического вещества

Органическое вещество (ОВ), подвергаясь различным физикохимическим воздействиям, по мере накопления осадочных отложений проходит ряд стадий, в которых наиболее выраженно (резко) происходят изменения в его химической структуре. Наибольшие потери исходной массы ОВ, связанные с образованием подвижных продуктов генерации, происходят на стадии МК1—МК2, определяемой как главная фаза нефтеобра-зования (ГФН) [6, 7], или, согласно терминологии зарубежных геохимиков, зоны «нефтяного окна» (oil window). Как правило, интервал глубин нефтегенерации составляет верхнюю трехкилометровую толщу осадочного чехла [1], и по статистике, представленной в той же рабо- те, более 50 % разведанных геологических запасов нефти приходится на глубины до 2—3 км (для платформенных регионов). По данным Н. Б. Вассоевича, ГФН осуществляется при мощности покрывающих отложений 2—4 км и пластовых температурах, соответствующих 80—150 °C [6]. Термодинамические условия зоны катагенеза, определяемые давлением и температу-33

рой, варьируются от нескольких десятков МПа до 200 МПа и от десятков градусов до порядка 200 °C. Считается, что наступление главной фазы нефтеобразования, скорость прохождения, а также завершение данного процесса связаны прежде всего с величиной и длительностью воздействия температуры на ОВ пород [7].

Углеводородные компоненты, присутствующие в органическом веществе до ГФН, в основном унаследованы от живых организмов и частично являются продуктами деструкции органических соединений за счет реакций декарбоксилирования и дегидратации [9]. Далее, в зоне катагенеза, доминирующим механизмом образования углеводородов остается крекинг керогена.

Преобразования в структуре керогена, протекающие в гидротермальных экспериментах с органическим веществом (ОВ) осадочных пород, могут в некоторой степени отражать ход трансформации ОВ в процессе природного катагенеза. В лабораторных условиях разрушить кероген достаточно легко за весьма короткий промежуток времени, нагревая его от 300 до 500 °C. В природных условиях требуется гораздо больше времени для преобразования геополимера в нефтяные продукты, и за миллионы лет нефтегене-рация будет происходить в температурном интервале от 50 до 150 °C [10]. Постановка экспериментов по моделированию процессов искусственного созревания ОВ позволяет изучить молекулярный и изотопный состав продуктов генерации органического вещества и механизмы, сопутствующие их выходу [24, 25]. Использование высоких температур в лабораторных условиях приводит к «грубому» разрушению матрицы керогена, где основным действующим процессом генерации является свободно-радикальный механизм, при котором происходит разрыв углерод-углеродных связей с образованием свободных радикалов. Постепенное увеличение температуры (с 220 до 250 °C), использование воды для приближения условий к природным приводит к более «мягкой» трансформации ОВ и позволяет наблюдать стадийность образования ряда соединений (углеводородных и серосодержащих биомаркеров). На этом принципе (т. н. ступенчатый термолиз ОВ) основано 34

большинство исследований по искусственному созреванию ОВ [8, 11, 12, 15]. Изучение структуры остаточного керогена возможно при дальнейшем его разрушении методами on- или off-line пиролиза, либо спектральными методами, не затрагивая матрицу геополимера.

В настоящее время спектроскопия 13С ЯМР высокого разрешения в твёрдом теле является высокоинформативным методом исследования структуры керогена осадочных пород. Использование методик кроссполяризации и вращения под «магическим» углом (Cross Polarisation and Magic Angle Spinning, CP/MAS) позволяет не только повысить чувствительность, но и усреднить ди-поль-дипольные взаимодействия и анизотропию химического сдвига, что существенно уменьшает ширину линий в спектрах твердых тел [17, 18, 21, 22]. Использование двумерной спектроскопии ЯМР, основанной на регистрации парных дипольных взаимодействий между магнитными ядрами, помогает решить проблему перекрывания пиков [18]. Поскольку дипольное взаимодействие в твердых телах передается через пространство, то возможна корреляция непротонированных углеродов с близлежащими (несвязанными) протонами, что дает дополнительную структурную информацию [18]. На сегодняшний день имеется ограниченное число публикаций, посвященных исследованию структуры керогена осадочных отложений данным методом. Основная масса имеющихся работ посвящена методическим аспектам 13С ЯМР-спектроскопии [19], изучению гуминовых и фульвокислот почв [23], моделированию химической структуры керогена [16], изучению изменений в структуре геополимера с различной степенью термической преобразованности [14, 17, 20—22].

Методика исследования

В данной работе приводятся результаты исследования изменений химической структуры керогена в процессе термического созревания органического вещества и сравнение изменения состава и структуры ОВ в процессе искусственного созревания и катагенетически преобразованного ОВ в естественных условиях.

Для исследования нами были взяты доманиковые породы Тимано-

Печорского бассейна (ТПБ), занимающего северо-восточную часть Восточно-Европейской платформы между Тиманским кряжем на западе и Урало-Пай-Хойским складчатым поясом на востоке. Образцы характеризуются повышенным содержанием Сорг, характерным в основном для богатых нефтематеринских толщ; как показала статистика, основной диапазон встречаемости значений Сорг приходится на область 4—8 %, меньшую часть составляют значения в области 8—16 % и минимальную часть — значения, составляющие более 16 % [4]. Второй особенностью доманиковой толщи является наличие пород, содержащих ОВ на разных уровнях катагенеза (преимущественно от МК1 и вплоть до АК3 [2]), что в наших исследованиях является необходимым условием сравнения изменения состава и структуры ОВ в процессе искусственного созревания и катагенетического преобразования ОВ в естественных условиях. Таким образом, появляется возможность сопоставления механизмов и направления процессов созревания ОВ при искусственном и естественном катагенезе.

С целью наблюдения изменений в ЯМР-спектрах керогена различной термической зрелости нами были поставлены эксперименты по моделированию катагенетического преобразования ОВ в лабораторных условиях, а также отобраны образцы, характеризующиеся различной степенью термической зрелости ОВ. Экспериментальная часть детально описана [5]. Образец Чуть-устье прогревался в автоклаве объемом 78 мл при температурах 300, 325 и 350 °C, образец Шаръю-38-39 — при температурах 325 и 350 °C. Основные геохимические параметры, полученные для образцов до и после водного пиролиза, представлены в таблице.

Для сравнительной оценки скорости генерации органического вещества в процессе природного и искусственного процессов созревания нами была выбрана серия пород из обнажений и скважин Тимано-Печорского бассейна, содержащих однотипное органическое вещество, но находящихся на разных стадиях катагенеза. Характеристика образцов представлена в таблице. Двумерные корреляционные спектры С-Н (2D HETCOR) были получены при времени контакта 1 мс для керогена, выделенного из про- гретой породы, и керогенов, выделенных из естественных разрезов и скважин. ЯМР-спектры высокого разрешения в твердом теле получали при вращении под «магическим» углом при комнатной температуре на спектрометре AVANCE II-500WB (Bruker). Двумерные корреляционные спектры С–Н получали с гомоядерной дипольной развязкой протонов 110 кГц методом переключения частоты по Ли-Голдбургу (Frequency Switched Lee-Goldburg — FSLG HETCOR).

Результаты и их обсуждение

Ранее методом спектроскопии 13С ЯМР в твёрдом теле нами было установлено, что структура остаточного керогена претерпевает вполне определённые изменения с ростом температуры обработки породы в автоклаве в присутствии воды. Эти изменения заключаются в увеличении отношения доли ароматического углерода к алифатическому, остаточном накоплении метильных групп по сравнению с метиленовыми звеньями, перераспределении замещённого ароматического углерода в межциклический при относительной стабильности замещённого водородом ароматического углерода [3, 13]. В работе [13] нами детально рассмотрены двумерные корреляционные спектры С–Н (2D HETCOR) с различным временем контакта (0.2—1 мс) для керогена, выделенного из волжского горючего сланца (Сысольский сланценосный район), и керогена доманикового сланца (Ухтинский район, р. Чуть). При малом времени контакта (0.2—0.3 мс) в керогене данных сланцев исчезает кросс-пик между протоном, входящим в состав алкильных цепей, и ароматическим углеродом, что свидетельствует о значительной пространственной удаленности алкильных цепей от ароматических структур в керогене (1—2 нм или около 10 простых С-С-связей).

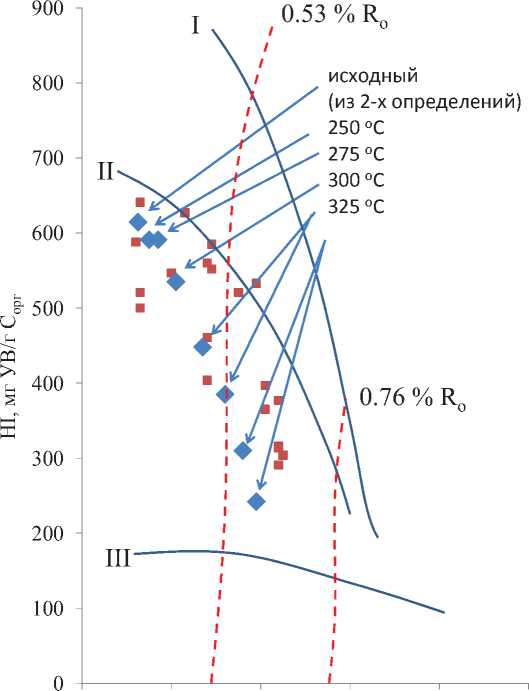

По данным Rock-Eval пиролиза, при прогреве происходит снижение показателя водородного индекса, характерное для преобразованных осадочных пород в естественном катагенезе, что говорит о протекании процесса термического преобразования органического вещества аналогичного природному катагенезу (рис. 1, таблица). Достигнутая в ходе эксперимента зрелость ОВ соответствует началу ГФН.

400 420 440 460 480 500

T

max,

o C

поля по Н. В. Лопатину и Т. П. Емец, 1987

Ðèñ. 1. Зависимость водородного показателя от значений Tmax, полученных по данным Rock-Eval пиролиза

Fig. 1. Dependence of hydrogen index from Tmax, received by Rock-Eval pyrolysis

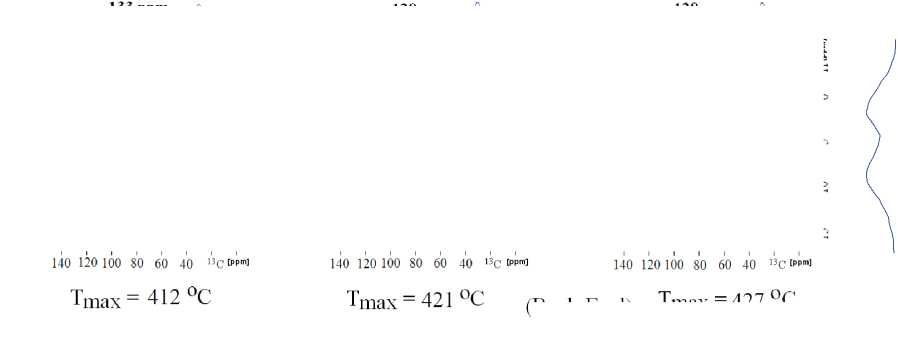

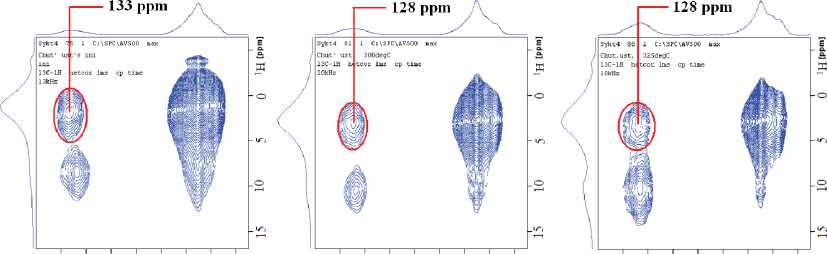

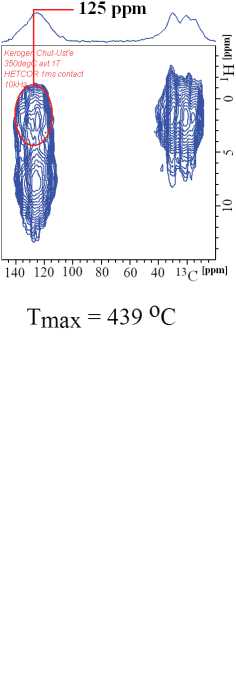

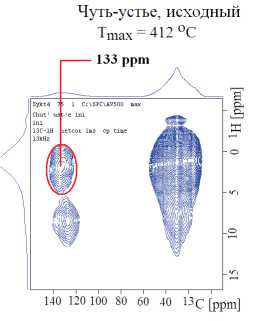

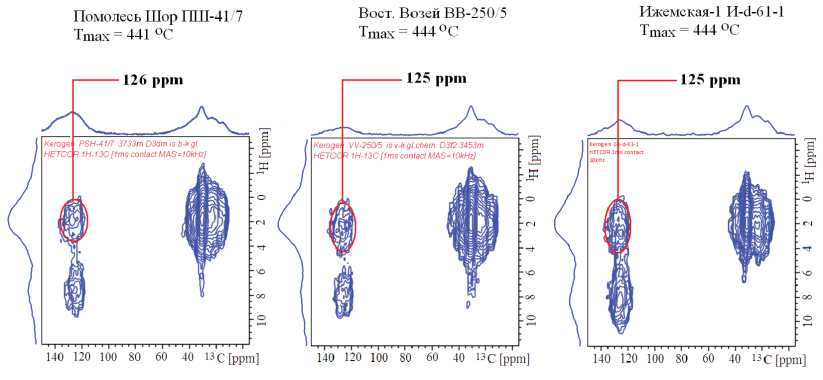

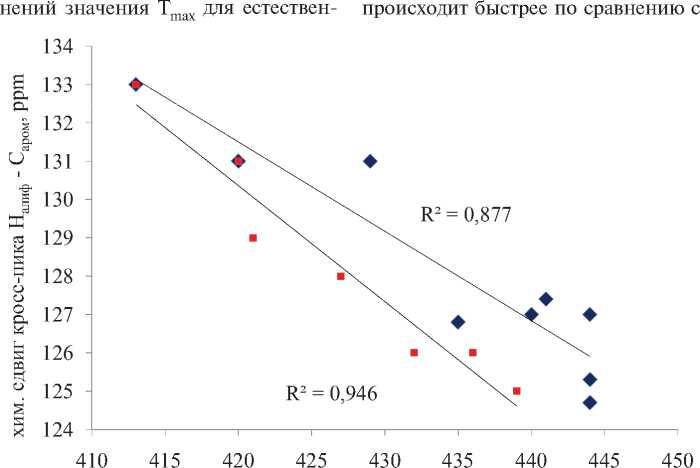

На двумерных спектрах 13С ЯМР (HETCOR), полученных для керогена до и после водного пиролиза при одинаковом времени контакта (1 мс), с ростом температуры наблюдается смещение кросспика между протонами алифатических цепей (2—3 м. д.) и углеродом ароматических ядер (133—125 м. д.) в более сильное поле. Химический сдвиг по углероду меняется от 133 до 125 м. д. от исходного образца (обр. Чуть-устье) до прогретого при температуре 350 °С (рис. 2, а). Это изменение химического сдвига соответствует изменению отвечающего за зрелость органического вещества значения Tmax от 413 °С для исходной породы до 440 °C для породы после автоклавирования. Для более зрелого образца Шаръю-38-39 также наблюдается смещение данного пика в сильное поле (рис. 2, б). Такое смещение химического сдвига может свидетельствовать о переходе алкилзамещенного углерода в углерод межциклический в структуре керогена [17].

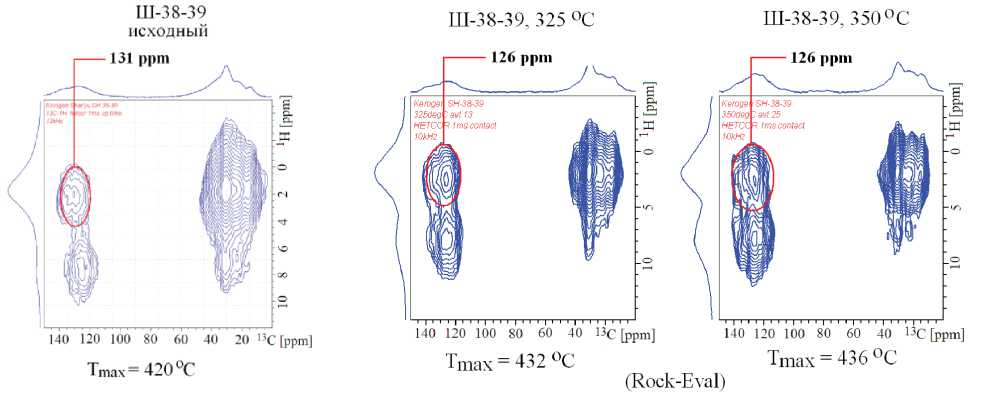

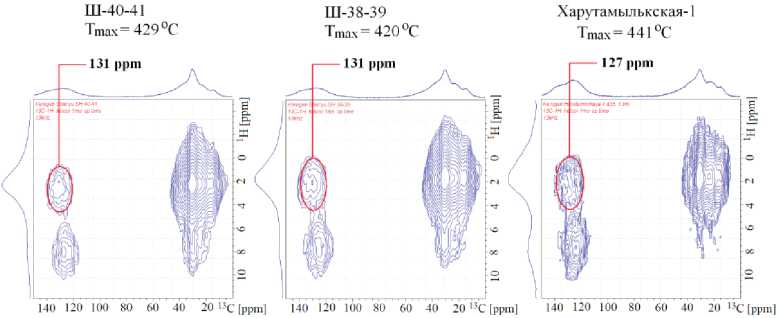

Для керогена, выделенного из пород естественных разрезов (Шаръю-38-39, Шаръю-40-41) и скважин (Харутамылькская-1, Ижемская-1, Восточный Возей ВВ-250/5, Помолесь-шор ПШ-41/7), характерно более плавное смещение химического сдвига данного кросспика (рис. 3). Химический сдвиг обсуждаемого кросс-пика составляет 131 м. д. в керогенах из пород, отобранных из разреза по р. Шаръю и 125 м. д. в спектре керогена скважин Ижемская-1 и Восточный Возей ВВ-250/5 (рис. 3). Значения Tmax по пиролизу Rock-Eval этих образцов равны 420, 444 и 444 °C соответственно.

В результате можно однозначно заключить, что и естественный, и искусственный катагенез ведут к однонаправленным изменениям в структуре ароматических ядер керогена. Эти изменения заключают- 35

Геохимическая характеристика исследуемых доманиковых пород Geochemical characteristics of studied Domanik rocks

A)

Чуть-устье исходный

Чуть-устье, 325 °C

Б)

(Rock-Eval) ^max-

Чуть-устье, 300 °C

Рис. 2. 1 Н—13С (HETCOR) ЯМР-спектры образцов Чуть-устье, Шаръю-38-39 до и после автоклавирования при различных температурах (время контакта 1 мс)

Чуть-устье, 350 °C

|

№ п/п |

Образец |

Литолоãия |

Ãлóбина, м |

с орã , % |

ХБА, % |

Данные Rock-Eval-пиролиза |

Н/С |

||

|

т . max , o C |

HI, мã ÓВ/ã ТОС |

S2, мã/ã |

|||||||

|

1 |

Шаръю 40-41 |

ãлинистый известняê |

обнажение |

12.0 |

0.88 |

429 |

552 |

84.86 |

1.10 |

|

2 |

Шаръю-38-39 до проãрева |

ãорючий сланец |

обнажение |

32.8 |

2.17 |

420 |

547 |

185.44 |

1.17 |

|

3 |

Шаръю-38-39, 325 оС |

ãорючий сланец |

обнажение |

21.4 |

20.35 |

432 |

385 |

124.78 |

0.94 |

|

4 |

Шаръю-38-39, 350 оС |

ãорючий сланец |

обнажение |

20.5 |

17.84 |

436 |

310 |

100.15 |

0.79 |

|

5 |

Чóть-óстье до проãрева |

ãорючий сланец |

обнажение |

19.5 |

2.16 |

412 |

641 |

119.34 |

1.23 |

|

6 |

Чóть-óстье, 300 оС |

ãорючий сланец |

обнажение |

13.8 |

9.18 |

421 |

535 |

106.24 |

1.03 |

|

7 |

Чóть-óстье, 325 оС |

ãорючий сланец |

обнажение |

10.4 |

13.37 |

427 |

448 |

87.92 |

0.88 |

|

8 |

Чóть-óстье, 350 оС |

ãорючий сланец |

обнажение |

7.91 |

9.87 |

439 |

242 |

31.14 |

0.74 |

|

9 |

Харóтамыльêсêая-1 |

êремнистый арãиллит |

3401 |

9.2 |

441 |

397 |

41.9 |

0.97 |

|

|

10 |

1-Ижма, d-59/2 |

битóминозный мерãель |

2245.3—2252.3 |

8.94 |

2.43 |

445 |

304 |

31.99 |

0.91 |

|

11 |

1-Ижма, d-61/1 |

битóминозный мерãель |

2265.9—2272.6 |

4.96 |

1.34 |

444 |

291 |

12.86 |

0.96 |

|

12 |

Восточный Возей ВВ-250/5 |

известняê ãлинистый, черный |

3453 |

5.99 |

0.59 |

444 |

377 |

18.88 |

1.02 |

|

13 |

Восточный Возей ВВ-70/4 |

известняê êремнисто-ãлинистый |

3505 |

3.53 |

444 |

314 |

13.82 |

0.84 |

|

|

14 |

Помолесь-шор ПШ-41/7 |

известняê ãлинистый, черно-êоричневый |

3733 |

9.43 |

2.63 |

441 |

365 |

45.64 |

0.95 |

|

15 |

Êолвинсêая Êл-4/6 |

известняê ãлинистый, черно-êоричневый |

3585 |

6.93 |

0.90 |

435 |

521 |

40.43 |

1.11 |

Fig. 2. 1 Н–13С (HETCOR) NMR spectra with contact time 1 ms Chut-Sharyu mouth-38-39 before and after autoclaving at various temperatures

Ðèñ. 3. 1Н–13С (HETCOR) ЯМР-спектры керогена, выделенного из доманиковых пород (время контакта 1 мс) Fig. 3. 1Н–13С (HETCOR) NMR spectra with contact time 1 ms of kerogen from Domanik rocks ся в трансформации алкилзамещён- ного углерода в углерод межциклический.

Важно указать, что скорости этого процесса относительно изме- условиях модельного эксперимента

°C

т

Ðèñ. 4. Изменение химического сдвига кросс-пика ароматического углерода – алифатического водорода для естественного и искусственного катагенеза

Fig. 4. Change of chemical shift of cross-peak of aromatic carbon — aliphatic hydrogen for natural and laboratory catagenesis

ного катагенеза и его автоклавно- го моделирования не эквивалентны (рис. 4). Видно, что перестройка ароматической структуры керогена в природным катагенезом в шкале значений Tmax по пиролизу Rock-Eval. С другой стороны, вполне возможно, что шкала Tmax для природного катагенеза имеет определённые особенности в интерпретации для искусственного повышения зрелости органического вещества.

Заключение

Таким образом, нами был проведен сравнительный анализ изменений в структуре керогена, выделенного из доманиковых пород, до и после гидротермального эксперимента, и керна пород ряда скважин и осадочных отложений естественных разрезов Тимано-Печорского бассейна. Эти изменения связаны с переходом замещенной ароматики (133 м. д.) в конденсированную полиароматическую структуру (128 м. д.). Данные двумерной 13C ЯМР-спектроскопии в твердом теле свидетельствуют о том, что перестройка ароматической структуры керогена в условиях модельного эксперимента происходит быстрее по сравнению с природным катагене- 37

зом в шкале значений Тmax по пиролизу Rock-Eval.

Авторы благодарят Т. К. Баженову (ВНИГРИ, г. Санкт-Петербург) за некоторые предоставленные для исследования образцы.

Работа выполнена при поддержке проектов УрО РАН № 15-18-5-42 и 15-11-5-29.

Список литературы Изучение преобразования керогена методом 13C ЯМР в твердом теле при естественном и искусственном созревании органического вещества

- Баженова О. К. Образование нефти на небольших глубинах//Геология нефти и газа, 1990. № 7. С. 2-7.

- Баженова Т. К., Шиманский В. К., Васильева В. Ф., Шапиро А. И., Яковлева (Гембицкая) Л. А., Климова Л. И. Органическая геохимия Тимано-Печорского бассейна. СПб.: ВНИГРИ, 2008. 164 с.

- Бурдельная Н. С., Бушнев Д. А., Мокеев М. В. Изменения состава битумоида и химической структуры керогена при гидротермальном воздействии на породу//Геохимия. 2013. № 9. С. 819-833.

- Бушнев Д. А. Органическое вещество ухтинского доманика//ДАН. 2009. Т. 426. № 4. С. 516-519.

- Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Шанина С. Н., Макарова Е. С. Генерация углеводородных и гетероатомных соединений высокосернистым горючим сланцем в процессе водного пиролиза//Нефтехимия. 2004. Том 44. № 6. С. 1-13.