Изучение причин недостаточного прогрева продуктивного пласта шешминского горизонта Ашальчинского месторождения

Автор: Гизетдинов И.Р., Петров С.И.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 6-1 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрена проблема плохого прогрева битумного пласта при разработке методом парогравитационного дренажа. Проанализировано влияние литологии залежи битумов Ашальчинского месторождения на температуру пласта. Выявлена причина ухода из пласта тепла - разрушения породы-покрышки.

Горизонтальные скважины, метод парогравитационного дренажа, ашальчинское месторождение, термометрия в горизонтальных скважинах, лингуловые глины

Короткий адрес: https://sciup.org/140283305

IDR: 140283305

Текст научной статьи Изучение причин недостаточного прогрева продуктивного пласта шешминского горизонта Ашальчинского месторождения

Уменьшение запасов традиционной нефти и высокие темпы их потребления требуют поиски новых источников углеводородов. Одним из таких альтернативных источников являются залегающие на небольшой глубине запасы природных битумов.

Республика Татарстан обладает потенциальными ресурсами битумов, которые оцениваются от 1,4 до 7 миллиардов тонн. Значительные запасы природных битумов сосредоточены в пермских отложениях уфимского яруса Ашальчинского месторождения [1].

Добыча сверхвязких нефтей (СВН) ведется путем теплового воздействия на битумный пласт. На Ашальчинском месторождении применяется метод парогравитационного дренажа. Для реализации которого необходимо бурить две горизонтальные скважины одну над другой, параллельно друг другу. Нагревание происходит путем закачки пара в верхнюю скважину, а добыча – из нижней. Но продуктивны пласт не всегда нагревается до необходимой температуры для уменьшения вязкости битума и извлечения на поверхность. Данная проблема связана с особенностями геологии месторождения.

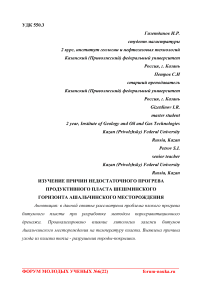

После изучения каротажных данных термометрии по 32 скважинам Ашальчинского поднятия Ашальчинского месторождения битумов были выделены участки, где наблюдаются низкие температуры в добывающих скважинах. Условно назовем скважины, имеющие температуру ниже 80 градусов «холодными», а выше 110 градусов - «теплыми» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Карта эффективных нефтенасыщенных толщин шешминского горизонта Ашальчинского поднятия

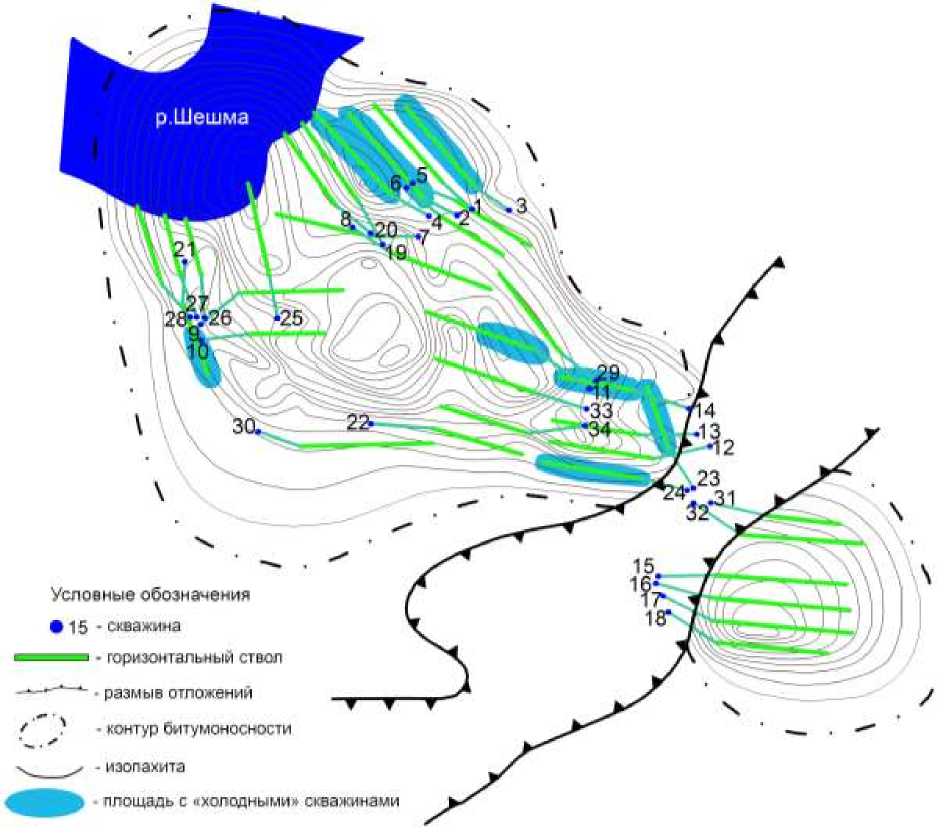

К «холодным» относятся скважины под номерами 2, 3, 4, 11, 14, 21, 23

и 24. Также эти скважины имеют низкие дебиты СВН (рисунок 2).

Рисунок 2 - Гистограмма распределения дебита СВН по скважинам

-

■ - «Холодные» скважины - «Теплые» скважины

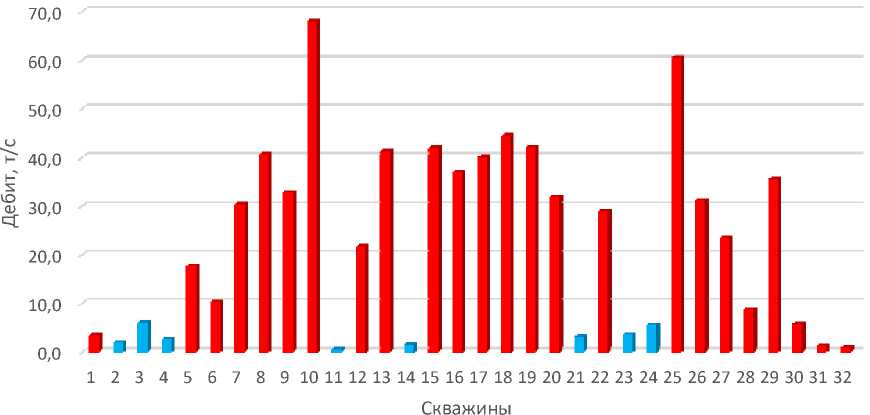

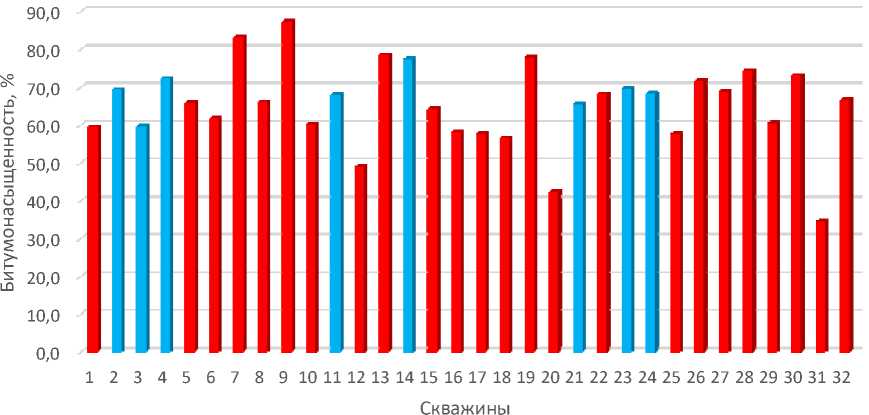

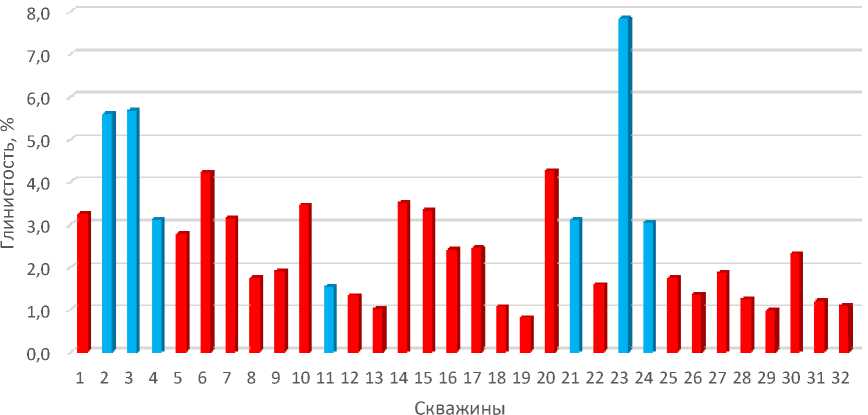

Оценив показатели пористости (рисунок 3), битумонасыщенности (рисунок 4) и глинистости (рисунок 5), влияние этих параметров на прогрев скважин не обнаружено.

Рисунок 3 - Гистограмма распределения пористости по скважинам

-

■ - «Холодные» скважины - «Теплые» скважины

Рисунок 4 – Гистограмма распределения битумонасыщенности по

скважинам

■ - «Холодные» скважины ■ - «Теплые» скважины

Рисунок 5 – Гистограмма распределения глинистости продуктивного

пласта по скважинам

■ - «Холодные» скважины ■ - «Теплые» скважины

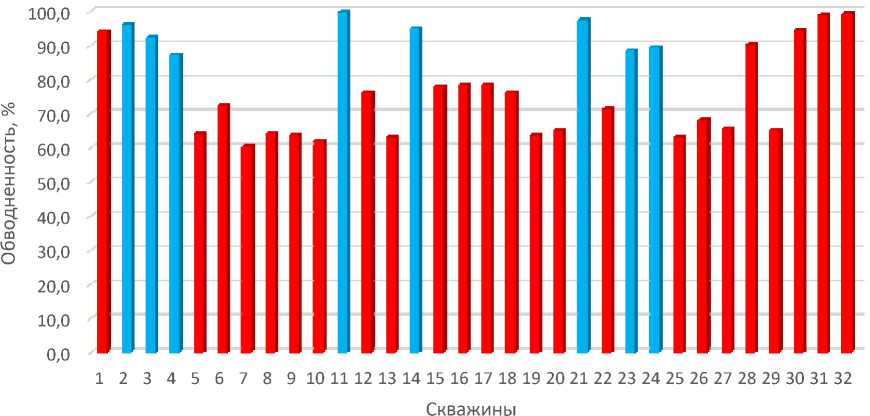

По полученными данным обводнения было замечено, что все «холодные» скважины имеют более высокую обводненность по сравнению с теплыми. Это видно на следующей гистограмме (рисунок 6).

Рисунок 6 - Гистограмма распределения обводненности по скважинам ■ - «Холодные» скважины - «Теплые» скважины

Изучив каротажные данные проведенные после бурения было установлено, что данные скважины изначально не были обводненными. Из этого следует, что обводнение произошло во время добычи СВН. В скважинах под номерами 1, 28, 30, 31, 32 также наблюдается высокая обводненность, но температуры в них высокие. По каротажным диаграммам этих скважин видно, что продуктивный пласт был обводнен до парогравитационного воздействия.

При паротепловом воздействии наблюдается существенное влияние температуры на параметры глинистой составляющей в сторону уменьшения объема глинистой породы, стягивания агрегатов и образования микротрещин. Следовательно, герметичность покрышки - «лингуловых глин» - можно считать весьма условной [2].

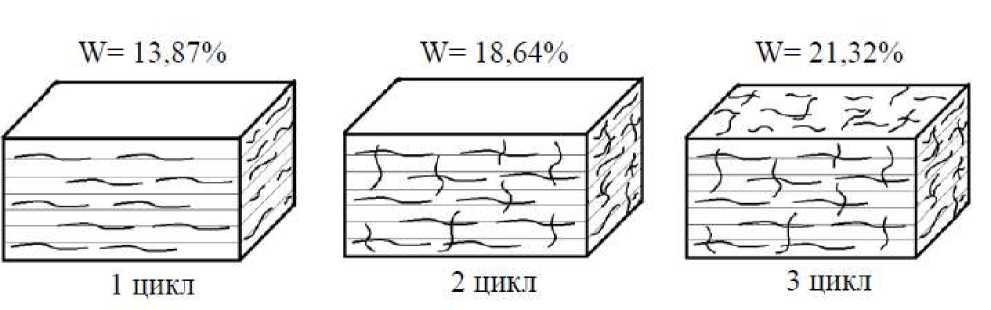

Экспериментально [3] было установлено, что глины выдерживают три цикла «увлажнения - осушения». На четвертом цикле все образцы разваливаются на мелкие агрегаты. Внешний осмотр образцов позволил установить причину этого явления. До насыщения глинистых пород водой все они представляли собой относительно плотные образования. После первого увлажнения на боковых сторонах образцов появились линейной вытянутые системы микротрещин (согласно слоистости), после второго— вертикальные системы микротрещин, а после третьего образовались взаимно пересекающиеся системы трещин на их поверхности (рисунок 7).

Последовательное увеличение количества микротрещин приводило к росту удельной поверхности образцов и, как следствие, влагоемкости [3].

Рисунок 4.7 - Последовательность развития трещиноватости и увеличения влагоемкости образцов «лингуловой глины» на различных циклах

«увлажнения - осушения» [3]

Из этого следует что, разработка битумной залежи с помощью тепловых методов будет способствовать ухудшению физико-механических свойств «лингуловых глин» за счет образования систем микротрещин.

Все скважины с плохим прогревом на момент измерения температуры функционировали более года. «Лингуловые глины» являются теплоизоляторами, благодаря которым образуется паровая камера в пласте. Образование трещин в породах-покрышках, а в дальнейшем и их разрушение, приводит к потере изоляционных свойств, а также проникновению воды из водоносных горизонтов казанского яруса. Этим можно объяснить высокий процент обводнения скважин и потерю тепла, так как вода обладает хорошей теплопроводностью.

Таким образом, «лингуловые глины» не всегда являются надежным флюидоупором, препятствующим миграции нефти и битума из шешминского горизонта уфимского яруса в отложения казанского яруса. На это указывают установленные факты нефтебитумонасыщения остаточного характера в трещинах «лингуловых глин», в трещинах, порах и кавернах «среднеспириферового известняка» и в камышлинской горизонте нижнеказанского подъяруса.

Кроме теплового воздействия на покрышку, в распространённой выше зоне активного водообмена, характеризующейся значительными скоростями движения подземных вод, их небольшой минерализацией, содержанием кислорода и в целом окислительной обстановкой, битумоскопления подвергались как механическому, так и физико-химическому разрушению.

Механическое разрушение из-за низкой минерализации связано с набуханием глин. По степени гидрофильности глинистые минералы располагаются в ряд: монтмориллонит - деградированные гидрослюды (иллит) - гидрослюда (иллит) - каолинит, хлорит. Следовательно, состав глин также имеет значение для сохранности пород-покрышек в роли флюидоупора и теплоизолятора. Таким образом, «лингуловые глины» являются надёжной покрышкой только при условии, что залежи битумов находятся в зоне затруднённого водообмена [2].

При сравнении каротажных данных «теплых» и «холодных» скважин замечено, что при близких значениях мощности «лингуловых глин» в «теплых» показания ГК выше чем в «холодных». А при совпадении значений ГК в «холодных» скважинах мощности меньше (таблица 1). Для наглядности была построена таблица со значениями мощности и гамма-каротажа.

Таблица 1 - Сравнение значений гамма - каротажа и мощности

«лингуловых глин»:

|

Скважина |

Мощность |

ГК |

|

"Холодные" скважины |

||

|

21 |

8,4 |

9 |

|

2 |

12 |

7 |

|

3 |

14,5 |

7 |

|

11 |

11,2 |

10 |

|

4 |

15,7 |

7 |

|

23 |

25,5 |

5 |

|

24 |

28,8 |

5 |

|

"Теплые" скважины |

||

|

8 |

9,5 |

11 |

|

9 |

9,4 |

11 |

|

7 |

10,2 |

12 |

|

10 |

12,7 |

9 |

|

12 |

12,8 |

9 |

|

13 |

10 |

9 |

|

20 |

12,7 |

10 |

|

26 |

11,2 |

11 |

|

27 |

10,9 |

11 |

|

29 |

11,5 |

13 |

|

5 |

16,8 |

11 |

|

6 |

16,5 |

8 |

|

19 |

16,3 |

9 |

|

30 |

19,8 |

9 |

|

< 10 м |

|

|

10-15 м |

|

|

15-20 м |

|

|

> 20 м |

Можно заметить, что в скважинах где мощность «лингуловых глин» не достигает 10 м (они выделены желтым) показания гамма-каротажа в «теплых» скважинах выше чем в «холодных». Если сравнить показания ГК в скважинах мощностью от 10 до 15 м, наблюдается такая же зависимость – значения гамма-каротажа в «теплых» скважинах выше чем в «холодных». Но среди «холодных» скважин выделяется скважина 11, которая имеет плохой прогрев только в интервале от 160 до 440 м, а после температура увеличивается, и поэтому показания ГК равны «теплым» скважинам.

Также среди «холодны» есть две скважины с толщиной «лингуловых глин» более 25 м, но значения гамма-каротажа в них ниже чем во всех остальных скважинах. Таким образом, мощность и глинистость «лингуловых глин» влияют на сохранность теплоизоляционных свойств пласта.

Для вынесения более определенной оценки требуется провести отбор керна после применения метода парогравитационного дренажа в местах плохого прогрева продуктивного пласта с целью определения степени вторичных изменений.

Заключение

Применения метода парогравитационного воздействия на месторождениях сверхвязких нефтей способствует образованию трещин в породах-покрышках – «лингуловых глинах». Так как «лингуловые глины» также являются региональным водоупором в продуктивный пласт из вышележащих слоев стекает вода, которая способствует обводнению скважины. Обводнение в свою очередь негативно влияет на разработку залежи. Так как вода обладает хорошей теплопроводимостью происходит уход тепла из продуктивного пласта и битум не может разогреться. Все это приводит к снижению дебита сверхвязких нефтей.

Перед началом опытно-промышленныx работ на месторождениях сверхвязких нефтей, необходимо детальное изучение керна и данных геофизических исследований «лингуловых глин» с целью определения глинистости, трещиноватости и мощности для предотвращения больших экономических затрат на бурение неперспективных горизонтальных скважин.

Список литературы Изучение причин недостаточного прогрева продуктивного пласта шешминского горизонта Ашальчинского месторождения

- Хисамов Р.С., Мусин М.М., Мусин К.М., Файзуллин И.Н., Зарипов А.Т. Обобщение результатов лабораторных и опытно-промышленных работ по извлечению сверхвязкой нефти из пласта. - Казань: Фэн, 2013. - 232 с.

- Гилязов Т.Р. Роль «лингуловых глин» в качестве покрышки залежей высоковязких нефтей (битумов) // «Нефтегазовое дело» № 2, 2012.

- Хузина А.Ф., Габделвалиева Р.Р. Моделирование изменений свойств глинистой покрышки битумной залежи ашальчинского месторождения при циклическом воздействии водяного пар. - Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2017 - 343 с.