Изучение психологической резильентности личности в информационно-цифровом пространстве

Автор: Белодед Д.Р., Алмазова Т.А.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 3 (102), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В условиях современного общества, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью жизни, необходимы понимание их влияния на психическое здоровье, поведение людей; оценка форм и содержания рисков негативного воздействия, способов защиты от него. Поэтому исследование влияния информационно-цифрового пространства на индивидуально-психологические особенности пользователей интернета, определяющих их психологическую резильентность, является актуальным. Цель — изучение психологической резильентности личности пользователя интернета к негативному воздействию и апробация коррекционно-развивающей программы формирования психологической резильентности. Материалы и методы. Использовались количественные и качественные методы, включая анкетирование и глубинное интервью. В выборке участвовали 402 человека. Были применены следующие методики: Индекс погруженности в интернет- среду (Л. А. Регуш и др.), Методика оценки изменений границ (МИГ-ТС-2) Е. И. Рассказовой, А. Ш. Тхостова, Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, Шкала базисных убеждений (WAS) в адаптации М. А. Падун и А. В. Котельниковой, Шкала самоуважения М. Розенберга, а также статистические методы обработки данных. Результаты и обсуждение. Установлены высокие корреляционные связи между показателями, характеризующими вовлеченность в информационно-цифровое пространство, и локусом контроля понятия «жизнь», образом «Я», убеждением о контроле, субъективным благополучием, самоуважением, рефлексивностью и др. Апробирована коррекционно-развивающая программа развития психологической резильентности, которая показала свою эффективность. Выводы. Исследование подчеркивает необходимость разработки стратегий для управления цифровым поведением пользователей в целях минимизации негативных последствий и повышения психологической резильентности в условиях информационного общества.

Психологическая резильентность, устойчивость, информационно-цифровое пространство, интернет, цифровизация, ценности, рефлексивность, субъектность

Короткий адрес: https://sciup.org/149149231

IDR: 149149231 | УДК: 159.9 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-3102-262-270

Текст научной статьи Изучение психологической резильентности личности в информационно-цифровом пространстве

Diana R. Beloded, deputy-head of Science and Research Centre of Forensic Examination and Criminalistics 1; ;

Таtiana А. Аlmazova, Candidate of Science (in Pedagogy), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Physics and Mathematics 1; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. В условиях быстро меняющегося мира, где люди сталкиваются с множеством стрессовых факторов, таких как экономические кризисы, социальные изменения и технологические новшества, психологические знания становятся необходимыми для адаптации и сохранения психического здоровья. Специальные знания помогают выявить причины эмоциональных и поведенческих расстройств, способствуют разработке эффективных методов их профилактики и лечения, предоставляют инструменты для понимания человеческого поведения и психических процессов.

Оценка воздействия элементов информационноцифрового пространства на психологические характеристики пользователя представляет собой многогранную задачу, требующую междисциплинарного подхода и глубокого анализа. Современные исследования показывают, что элементы информационно-цифрового пространства, такие как социальные сети, онлайн-игры и различные приложения, могут оказывать значительное воздействие на эмоциональное состояние, когнитивные процессы и социальное взаимодействие пользователей [1; 2, с. 22–31]. Например, постоянный доступ к информации и возможность мгновенной коммуникации могут как способствовать развитию социальных навыков, так и приводить к изоляции и снижению качества межличностных отношений.

Кроме того, взаимовлияние вербальных, визуальных и аудиовизуальных элементов контента на восприятие и внимание пользователя заслуживает отдельного из- учения [3]. Яркие и динамичные визуальные эффекты могут вызывать повышенное возбуждение и интерес, однако в то же время нередко приводить к снижению способности к концентрации и критическому мышлению. Важно также учитывать, что индивидуальные различия в восприятии информационного контента часто связаны с личностными характеристиками, такими как уровень тревожности, самооценка и особенности мышления.

Не менее актуальным является вопрос изучения зависимости от цифровых технологий. Значительное время, проведенное в информационно-цифровом пространстве, может приводить к различным расстройствам психики, включая депрессию и тревожные состояния [4]. В этом контексте важно рассматривать механизмы формирования аддиктивного поведения и влияние погруженности в цифровую среду на личностные характеристики пользователя.

Цель — экспериментальное изучение психологической резильентности личности пользователя интернета к негативному воздействию и апробация коррекционноразвивающей программы формирования психологической резильентности.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Понятие «резильентность» нередко отождествляют с термином «устойчивость», который в психологии трактуется как способность сохранять стабильность под воздействием внешних факторов [5]. Однако рези-льентность подразумевает не только сопротивление, но и активное восстановление, включая трансформацию негативного опыта в ресурс. Выносливость, часто используемая в контексте физиологических нагрузок, описывает способность переносить стресс без снижения функциональности, но игнорирует динамическую адаптацию, ключевую для резильентности [6]. Живучесть акцентирует выживание в экстремальных условиях, тогда как резильентность предполагает развитие личности через преодоление кризиса, что подтверждается исследованиями посттравматического роста [7]. Адаптивность, хотя и входит в структуру резильентности, обусловливается гибкостью поведения, не учитывая роль социальной поддержки и смыслополагания [8]. Эластичность, заимствованная из физики, описывает возврат к исходному состоянию, но резильентность в психологии — это процесс интеграции опыта, ведущий к качественным изменениям [9]. Гибкость в поведении, которая помогает нам адаптироваться к новым ситуациям, не включает в себя все аспекты, такие как осознанное управление своими действиями, ценности и мысли, которые являются основой резильентности. Пластичность, рассма- триваемая в нейронауках, описывает структурные изменения мозга, тогда как резильентность — комплексный феномен, включающий социальные и экзистенциальные аспекты [10].

Уникальность резильентности заключается в ее мно-гокомпонентности и процессуальности, это не синоним перечисленных понятий, а самостоятельный конструкт, объединяющий: динамичность — процесс непрерывной адаптации, а не фиксированный результат; системность — взаимодействие внутренних (копинг-стратегии) и внешних факторов; трансформацию — преобразование кризиса в ресурс для развития, что подтверждается работами о посттравматическом росте.

Несмотря на наличие интереса к феномену рези-льентности, в современных источниках он недостаточно освещен в контексте информационно-цифрового пространства как способа защиты от негативного (в том числе деструктивного) воздействия. Хотя сам феномен рассматривается учеными в рамках исследования жизнестойкости [11; 12], в аспекте изучения культуры безопасности сотрудников полиции данное явление также занимает актуальную позицию [13].

Проблема воздействия информационных технологий на психические свойства, состояния и процессы поднималась в научном сообществе в прошлом столетии, но сохраняет свою актуальность и в настоящее время [1; 2; 14]. Существует обширная эмпирическая база, дающая основания утверждать, что чрезмерное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь влечет за собой ряд психологических проблем, решение которых базируется на стыке многих дисциплин: психологии, права, педагогики и др. [4; 15].

Материалы и методы

Оценка воздействия элементов информационноцифрового пространства на психологические особенности пользователя требует комплексного подхода, который включает в себя как количественные, так и качественные методы исследования [16], что позволяет более точно определить положительные и отрицательные аспекты взаимодействия человека с цифровыми технологиями и разработать рекомендации для минимизации негативных последствий.

В период с 2020 г. по 2024 г. было проведено исследование влияния информационно-цифрового пространства на психологические характеристики пользователей. В выборке участвовали обучающиеся Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского (n=402) различных направлений подготовки, их возраст от 17 до 40 лет, средний возраст 20 лет; 104 мужчины, 298 женщин.

В рамках исследования психологических последствий использования технологий и их влияния на субъективное благополучие, а также трансформацию со-владающего поведения выбор методик был обоснован необходимостью комплексного подхода к оценке различных аспектов этой сложной проблемы. Методика оценки изменений границ (МИГ-ТС-2), разработанная Е. И. Рассказовой и А. Ш. Тхостовым, позволяет анали- зировать изменения в восприятии личных границ, что важно для понимания того, как технологии могут изменять самоощущение и границы личности в цифровом пространстве [17]. Это особенно актуально в контексте воздействия информационных технологий на субъективное благополучие [18; 19]. Для более глубокой оценки интернет-активности и ее влияния на поведение была использована методика индекса погруженности в интернет-среду, созданная Л. А. Регуш и коллегами. Данная методика помогает выявить поведенческие, когнитивные и аффективные компоненты, что позволяет создать полное представление о том, как именно технологии влияют на индивидуальное поведение и эмоциональное состояние. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева был выбран для изучения источников смысла жизни, поскольку понимание того, где человек находит смысл, является ключевым для анализа его психологического состояния и адаптации к современным условиям. Локус контроля, который также исследуется с помощью этого теста, предоставляет информацию о том, насколько человек считает себя хозяином своей жизни или зависимым от внешних обстоятельств. Шкала базисных убеждений (World Assumptions Scale, WAS), адаптированная М. А. Падун и А. В. Котельниковой, была включена для оценки когнитивных установок личности [20]. Понимание базовых убеждений важно для анализа того, как эти убеждения могут влиять на восприятие технологических изменений и вообще на личность. Методика Рокича позволяет оценить ценностно-смысловую сферу личности через ранжирование ценностей, что важно для понимания того, какие из них становятся приоритетными в условиях цифровизации и как они влияют на субъективное благополучие. Шкала субъективного благополучия, адаптированная А. А. Рукавишниковым и М. В. Соколовой, служит инструментом для измерения эмоционального компонента благополучия, что позволяет анализировать качество эмоциональных переживаний человека и их связь с использованием технологий. Наконец, опросник рефлексивности Карпова был выбран для измерения степени развития рефлексивности у личности, что важно для понимания того, как человек осознает свои переживания и адаптируется к изменениям в окружающем мире. Качественные методы, такие как интервью и фокус-группы, были количественно проанализированы с использованием контент-анализа и других статистических подходов, что позволило интегрировать качественные данные в общий статистический анализ [16].

Все эти методики в совокупности обеспечили целостный подход к исследованию влияния технологий на психологическое состояние человека, позволяя рассмотреть проблему с различных сторон, и выявили ключевые аспекты, влияющие на психологическую резильентность личности.

Результаты и обсуждение

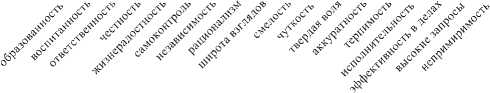

Исследование психологического влияния информационных технологий на субъективное благо получие обучающихся. Первый этап исследования был посвящен изучению ценностно-смысловой сферы. В совре- менных условиях, характеризующихся высоким уровнем неопределенности и постоянным потоком информации, ценности служат ориентиром, позволяющим человеку адаптироваться к изменениям и преодолевать трудности. Они формируют внутреннюю устойчивость, которая помогает выделять важное и игнорировать дезориентирующий шум, способствуя тем самым более эффективному рефлексивному управлению эмоциями и поведением. В ходе изучения ценностно-смысловой сферы было установлено, что образованность, воспитанность, ответственность, честность, жизнерадостность являются наиболее значимыми ценностями-целями в жизни большей части опрошенных (рис.).

Рис. Ранжирование терминальных ценностей ( Fig. Ranging terminal values)

Указанные ценности формируют «каркас», способствующий адаптивному функционированию в условиях стресса. Образованность и критическое мышление обеспечивают инструментарий для анализа цифровых угроз, воспитанность и честность поддерживают социальноэтическую регуляцию онлайн-взаимодействий, снижая риски конфликтов и укрепляя сеть поддержки. Ответственность как внутренний регулятор поведения минимизирует импульсивные реакции, способствуя продуманному управлению цифровыми рисками, а жизнерадостность выполняет функцию эмоционального буфера, нивелируя негативное воздействие цифровых угроз. Системное взаимодействие этих ценностей создает синергетический эффект, характерный для резильентных личностей, у которых когнитивная гибкость, эмоциональная стабильность и социальная интегрированность выступают взаимодополняющими ресурсами. Однако уровень резильентности остается контекстуально зависимым: его устойчивость в долгосрочной перспективе определяется степенью актуализации указанных ценностей в повседневных задачах цифрового взаимодействия.

Сравнительный анализ психологических характеристик обучающихся. Для изучения влияния информационных технологий на психологические характеристики обучающихся был проведен сравнительный анализ с нормированными показателями (табл. 1).

Сравнительный анализ психологических характеристик выборки (n=402) выявил общее соответствие средних значений нормам, за исключением двух показателей: субъективной зависимости от мобильных устройств (8,84±2,35 против 6,21±2,36) и эмоционального отношения к цифровой среде (4,52±0,59 против 6,22±1,02), что отражает специфику цифрового поведения исследуемых. Параметры самоуважения, локуса контроля, рефлексивности и субъективного благополучия остаются в пределах нормы. Результаты подтверждают применимость методик для настоящей выборки, несмотря на динамику цифровой социализации.

Таблица 1. Сравнительный анализ психологических характеристик, n=402

(Tablе 1. Сomparative analysis of psychological characteristics, n=402 )

|

Показатели |

X ±G (настоящей выборки) |

X ±G (авторов методик) |

|

Невозможность отказа от мобильного устройства (по методике МИГ-ТС-2) |

8,88±1,88 |

8,62±2,49 |

|

Субъективная зависимость от мобильного устройства (по методике МИГ-ТС-2) |

8,84±2,35 |

6,21±2,36 |

|

Невозможность отказа от интернета (по методике МИГ-ТС-2) |

7,99±1,3 |

8,05±2,26 |

|

Субъективная зависимость от интернета (по методике МИГ-ТС-2) |

7,59±2,35 |

7,47±2,08 |

|

Локус контроля — жизнь (по методике СЖО) |

29,6±7,12 |

30±6 |

|

Эмоциональное отношение к цифровой среде (по методике «Индекс погруженности в интернет-среду») |

4,52±0,59 |

6,22±1,02 |

|

Образ «Я» (по методике «Шкала базисных убеждений») |

7,17±2,72 |

5,5±1,5 |

|

Убеждения о контроле (по методике «Шкала базисных убеждений») |

7,09±2 |

5,5±1,5 |

|

Рефлексивность (опросник Карпова) |

5,72±1,83 |

5,5±1,5 |

|

Самоуважение (по шкале Розенберга) |

19±4,09 |

20,5±4,5 |

|

Субъективное благополучие (адапт. Рукавишникова) |

5,69±2,05 |

5,5±1,5 |

Корреляционный анализ взаимосвязей психологических характеристик. В целях выявления наиболее значимых психологических характеристик, влияющих на резильентность личности, был проведен корреляционный анализ (табл. 2).

В результате корреляционного анализа были установлены статистически значимые связи, подчеркивающие роль психологических факторов резильентности в контексте использования мобильных устройств и интернета.

Высокие коэффициенты корреляции между невозможностью отказа от мобильного устройства и такими показателями, как образ «Я» и убеждения о контроле, указывают на то, что более выраженное чувство контроля над своей жизнью и положительный образ «Я» могут способствовать снижению зависимости от технологий. Это говорит о том, что обучающиеся с развитыми навыками саморегуляции и позитивной самооценкой более устойчивы к негативным влияниям цифровой среды.

Значительная связь между субъективной зависимостью от интернета и уровнями самоуважения и субъективного благополучия подчеркивает также, что люди с высоким значением самоуважения и благополучия имеют большую способность справляться с потенциальными зависимостями от цифровых технологий. Эмоциональное отношение к цифровой среде, рефлексивность в мотивационно-волевом блоке психологической безопасности также демонстрируют свою значимость

Таблица 2. Показатели корреляционных взаимосвязей психологических характеристик (Tablе 2. Indicators of correlation of psychological characteristics )

|

Показатели |

Коэффициент корреляции, r |

Значимость, P |

|

|

Невозможность отказа от мобильного устройства (по методике МИГ-ТС-2) |

Локус контроля — жизнь (по методике СЖО) |

0,685 |

≤ 0,05 |

|

Образ «Я» (по методике «Шкала базисных убеждений») |

0,697 |

≤0,05 |

|

|

Убеждения о контроле (по методике «Шкала базисных убеждений») |

0,864 |

≤0,01 |

|

|

Субъективная зависимость от мобильного устройства (по методике МИГ-ТС-2) |

Образ «Я» (по методике «Шкала базисных убеждений») |

0,667 |

≤0,05 |

|

Убеждения о контроле (по методике «Шкала базисных убеждений») |

0,785 |

≤0,05 |

|

|

Невозможность отказа от интернета (по методике МИГ-ТС-2) |

Субъективное благополучие (адапт. Рукавишникова) |

0,782 |

≤0,05 |

|

Самоуважение (по шкале Розенберга) |

0,796 |

≤0,05 |

|

|

Субъективная зависимость от интернета (по методике МИГ-ТС-2) |

Субъективное благополучие (адапт. Рукавишникова) |

0,748 |

≤0,05 |

|

Эмоциональное отношение к цифровой среде (по методике «Индекс погруженности в интернет-среду») |

Рефлексивность (опросник Карпова) |

0,792 |

≤0,05 |

в поддержании резильентности, указывая на то, что способность к саморефлексии и критическому осмыслению своего взаимодействия с цифровыми технологиями может служить защитным фактором против негативных последствий их использования (табл. 2).

Высокие корреляционные связи позволяют сделать вывод, что элементы информационно-цифрового пространства оказывают влияние на психологические характеристики пользователей, также не исключая, что именно психологические особенности обусловливают уровень вовлеченности в цифровую среду.

Корреляции между невозможностью отказа от мобильного устройства и локус контроля, образ «Я» и убеждения о контроле можно объяснить тем, что современные технологии стали неотъемлемой частью жизни человека, формируя его восприятие себя и окружающего мира. Локус контроля, отражающий степень, в которой индивид считает, что он может контролировать события в своей жизни, напрямую влияет на отношение к мобильным устройствам. Люди с внутренним локусом контроля могут воспринимать использование мобильных устройств как способ управления своей жизнью, в то время как те, кто имеет внешний локус контроля, могут чувствовать себя зависимыми от технологий, что усиливает их привязанность к ним. Образ «Я» также играет важную роль в этой связи: мобильные устройства часто используются для самовыражения и формирования идентичности, что делает отказ от них болезненным процессом. Убеждения о контроле над своей жизнью могут быть подорваны постоянной доступностью информации и социальных взаимодействий через мобильные устройства, что создает иллюзию необходимости их использования.

Аналогично невозможность отказа от интернета тесно связана с субъективным благополучием и самоуважением. Интернет предоставляет пользователям возможность общения, получения информации и развлечений, что способствует повышению уровня удовлетворенности жизнью. Люди, которые ощущают себя успешными и уважаемыми, чаще используют интернет как средство поддержания этого статуса. Вместе тем зависимость от интернета может негативно сказаться на самоуважении, особенно если человек сравнивает себя с другими в социальных сетях или сталкивается с кибербуллингом [21].

Отдельного рассмотрения заслуживает исследование субъектности пользователя в условиях информационноцифрового пространства. Ведь, как правило, уже на ступени персонализации (7–18 лет) [22] интернет все более активно проникает в жизнь молодых людей, резильент-ность уже и на этом этапе развития обретает глубокий смысл [23].

Рефлексивность и эмоциональное отношение к цифровой среде также играют значительную роль в понимании этих корреляционных связей. Рефлексивные личности склонны более глубоко осмысливать свое взаимодействие с цифровыми технологиями, что может как усиливать их привязанность к ним, так и приводить к критическому осмыслению этой зависимости. Эмоциональное отношение к цифровой среде формируется на основе опыта взаимодействия с ней: положительные эмоции от общения или получения информации могут укреплять зависимость, тогда как негативные переживания могут вызвать желание дистанцироваться от технологий.

Опытно-экспериментальная работа по развитию психологической резильентности. В целях развития психологической резильентности и эффективного преодоления стрессов [23], вызванных цифровым окружением, включая социальные сети, онлайн-работу и информационное перенасыщение, с участниками экспериментальной группы (n=42) была проведена психологокоррекционная работа общей длительностью 7 месяцев. На первом этапе формирующего эксперимента был предложен тренинг длительностью 3 месяца «Психологический баланс в онлайн-мире», который включал в себя следующие ступени:

-

1. Знакомство и обсуждение целей тренинга.

-

2. Обсуждение основ психологической резильент-ности.

-

3. Изучение стрессовых ситуаций в цифровой среде: определение основных факторов стресса, связанных с онлайн-активностью.

-

4. Техники рефлексивного управления для снижения напряжения.

Таблица 3. Структура игры «Психологический лабиринт осознанности» (Tablе 3. Structure of game «Psychological maze of awareness» )

Подготовительный этап

Ход игры

Обсуждение и выводы

Разделение обучающихся на небольшие команды (3–5 человек в каждой)

Подготовка лабиринта с ситуациями и задачами, связанными с информационной безопасностью, этикой и моральнонравственными вопросами в онлайн-мире

Каждая команда начинает свой путь в цифровом лабиринте и должна проходить через различные «комнаты» (уровни), где их ждут задания и ситуации

В заданиях разыграны различные сценарии, такие как встреча с незнакомцами в онлайн-среде, получение недостоверной информации, соблазн делиться персональными данными и т. д.

Каждая команда должна принять решение о том, как действовать в предложенной ситуации. После принятия решения они обсуждают его внутри команды и объясняют, почему сделали такой выбор

Ведущий занятия дает обратную связь и подводит обучающихся к осознанию этических и безопасных решений

По завершении лабиринта обсуждалось, какие ситуации оказались сложными и вызывающими стресс и как испытуемые справились с этим

Подведены итоги и обращено внимание на морально-нравственные аспекты принятия решений

Проанализирована важность принятия этических решений и сформулированы основные принципы, которые помогут обучающимся быть осознанными и ответственными участниками цифрового пространства

-

5. Осознание своих эмоций (саморефлексия) в информационно-цифровой среде: управление эмоциональными реакциями на критику, негативные комментарии и стресс.

-

6. Построение позитивных отношений в цифровом мире, правила выстраивания здоровых коммуникаций и предотвращения конфликтов.

-

7. Борьба с информационным перегрузом; эффективные методы фильтрации информации и управления временем онлайн.

-

8. Психологические границы и самозащита в онлайн-мире: как устанавливать границы и обеспечивать психологическую безопасность.

-

9. Укрепление самооценки и самоуважение.

-

10. Алгоритм интегрирования полученных знаний в повседневную жизнь.

-

11. Обратная связь и обсуждение результатов тренинга.

Тренинг соответствовал потребностям участников, их уровню знаний в области цифровой среды, а также содержал дополнительные модули по кибербезопасности и предотвращению цифровых мошенничеств.

Далее в целях обеспечения психологической ре-зильентности, осознания рисков информационноцифрового пространства, анализа и самоанализа системы ценностей обучающихся была проведена игра «Психологический лабиринт осознанности» длительностью 2 месяца (табл. 3).

Игра была интерактивной и позволяла участникам активно участвовать в процессе принятия решений и обсуждения. Такой подход позволил обучающимся лучше понять, какие риски существуют в цифровой среде и как их преодолеть, придерживаясь морально-нравственных ценностей.

Заключительный этап работы (2 месяца) с экспериментальной группой включал в себя обучение

Таблица 4. Практикум по критическому мышлению и ответственному выбору в информационном пространстве «Цифровая этика»

(Tablе 4. Workshop on critical thinking and responsible choice in the information space «Digital ethics» )

|

Тематика практических занятий |

Краткое содержание |

|

Обсуждение моральных ценностей |

Изучение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и этических принципов, которые являются важными для выбранной аудитории. Подчеркнуто, что именно ценности помогают формировать основы для принятия решений и взаимодействия с другими людьми в обществе |

|

Различение правдивой и ложной информации |

Разъяснено, что в цифровой среде много информации, часто встречаются ложные, противоречивые или искаженные данные. Акцентировано внимание на важности критического мышления и проверки фактов перед тем, как принимать информацию за истину |

|

Распознавание псевдонаучных и манипулятивных материалов |

Проведено обучение распознаванию псевдонаучных теорий, сплетен, предвзятой информации и манипулятивных материалов. Освещены признаки таких материалов, среди которых недостаток достоверных источников, использование эмоциональных аргументов, отсутствие проверяемых фактов и т. д. |

|

Опасность информационного перенасыщения |

Рассмотрены со студентами опасности информационного перегруза и его влияние на психическое здоровье. Обращено внимание на то, что важно уметь фильтровать информацию, чтобы избегать негативных последствий и сохранить традиционные российские духовно-нравственные ценности |

|

Применение рефлексивного управления |

Проведено обучение студентов различным приемам рефлексивного управления, которые помогут им анализировать информацию и принимать осознанные решения о том, что стоит изучать, а что лучше игнорировать |

|

Практика принятия этических решений |

Разыграны различные сценарии, связанные с информационными дилеммами. Предложено обсудить, какие решения были бы наиболее этичными и соответствующими их моральным ценностям |

|

Ответственность за свои действия |

Подчеркнуто, что каждый человек несет ответственность за свои действия и выборы в информационно-цифровом пространстве, может повлиять на качество информации, которую потребляет и распространяет |

информационной безопасности, целью которого было научить обучающихся отличать информацию, вредную для морально-нравственных ценностей, и воздерживаться от ее изучения. Для этого использовался практикум по критическому мышлению и ответственному выбору в информационном пространстве (табл. 4).

За время реализации коррекционно-развивающей программы удалось создать открытую и доверительную обстановку, где испытуемые могли свободно задавать вопросы, делиться своими мнениями и чувствами, а также обсуждать свои опасения и затруднения при работе с информацией в цифровом мире. Практика и повторение помогли закрепить навыки рефлексивного управления и принятия этических решений в информационноцифровой среде.

Реализованная психолого-коррекционная программа продемонстрировала положительную динамику в формировании психологической резильентности пользователей в цифровой среде (табл. 5).

Таблица 5. Сравнение средних значений до и после коррекционно-развивающей программы

(Tablе 5. Comparison of average values before and after correction-developing program )

|

Показатели |

До эксперимента X ±G |

После эксперимента X ±G |

P |

|

Невозможность отказа от мобильного устройства |

8,07±1,45 |

7,15±1,32 |

≤0,05 |

|

Субъективная зависимость от мобильного устройства |

7,32±1,20 |

6,76±1,18 |

≤0,05 |

|

Невозможность отказа от интернета |

8,95±1,60 |

7,46±1,45 |

≤0,05 |

|

Субъективная зависимость от интернета |

8,56±1,55 |

7,24±1,40 |

≤0,05 |

|

Локус контроля — жизнь |

29,80±4,20 |

33,17±3,85 |

≤0,05 |

|

Эмоциональное отношение к цифровой среде |

4,61±0,95 |

3,86±0,88 |

≤0,05 |

|

Индекс погруженности в интернет-среду |

23,17±3,10 |

21,36±2,90 |

≤0,05 |

|

Интернет-зависимость |

81,22±8,50 |

72,93±7,80 |

≤0,05 |

|

Образ «Я» |

7,73±1,25 |

8,68±1,10 |

≤0,05 |

|

Убеждения о контроле |

6,63±1,05 |

7,10±0,95 |

≤0,05 |

|

Рефлексивность |

5,44±1,30 |

7,27±1,15 |

≤0,05 |

|

Самоуважение |

18,95±2,50 |

23,37±2,20 |

≤0,05 |

Наблюдается снижение поведенческих и эмоциональных маркеров цифровой зависимости: уменьшение субъективной и объективной невозможности отказа от устройств и интернета (на 11–17%), снижение индекса погруженности в интернет-среду (на 7,8%) и общего уровня интернет-зависимости (на 10,2%). Параллельно зафиксировано усиление адаптивных психологических характеристик: повышение интернального локуса контроля (на 11,3%), рост самоуважения (на 23,3%) и рефлексивности (на 33,6%), что коррелирует с улучшением образа «Я» (на 12,3%) и эмоциональной стабилизацией отношения к цифровой среде (снижение негативного компонента на 16,3%).

Реализованная коррекционно-развивающая программа, ориентированная на развитие психологической резильентности в условиях цифрового стресса, продемонстрировала высокую эффективность. Комплексное сочетание тренинга «Психологический баланс в онлайн-мире», интерактивной игры «Психологический лабиринт осознанности» и практикума по критическому мышлению способствовало формированию у участников (n=42) адаптивных стратегий преодоления цифровых вызовов. Статистически значимые улучшения (p≤0,05) зафиксированы в ключевых аспектах резильентности: усиление локуса контроля, повышение рефлексивности, самоуважения и субъективного благополучия, что свидетельствует о развитии навыков саморегуляции и эмоциональной стабильности. Интерактивные методы, включая симуляцию этических дилемм и анализ информационных рисков, укрепили способность участников к осознанному выбору, критической оценке контента и установлению психологических границ, снизив зависимость от цифровых устройств и улучшив эмоциональное отношение к онлайн-среде. Несмотря на сохранение субъективной зависимости от мобильных устройств, программа подтвердила свою роль в формировании устойчивости к информационным перегрузкам и цифровым стрессорам через интеграцию этических принципов, рефлексивных практик и ценностно-ориентированного поведения. Полученные данные подчеркивают необходимость внедрения многоуровневых интервенций, направленных на системное укрепление психологической резильентности в контексте цифровой трансформации общества.

Выводы

В результате проведенного исследования были выявлены статистически значимые различия в показателях до и после применения коррекционно-развивающей программы, что подтверждается использованием критерия Вилкоксона. Эти изменения касаются нескольких ключевых аспектов, связанных с психологическим состоянием участников.

Во-первых, значительное различие в показателях невозможности отказа от мобильного устройства и интернет-зависимости указывает на то, что программа оказала положительное влияние на способность участников контролировать свое поведение в отношении технологий. Это свидетельствует о повышении осознания их зависимости и развитии навыков саморегуляции, что является важным шагом в преодолении интернет-зависимости.

Во-вторых, изменения в показателях образа «Я» демонстрируют, что участники программы смогли пересмотреть и улучшить свое восприятие себя. Это может быть связано с тем, что коррекционно-развивающая программа способствовала формированию более позитивного самоотношения и уверенности в себе, что, в свою очередь, может уменьшить зависимость от внешних факторов, таких как использование мобильных устройств.

В-третьих, статистически значимые изменения в показателях рефлексивности указывают на то, что участники стали более способны к самоанализу и осознанию сво- их эмоций и действий. Развитие рефлексивных навыков помогло им лучше понять свои потребности и мотивы, что также привело к снижению зависимости от технологий. Кроме того, улучшение показателей самоуважения говорит о том, что участники программы начали больше ценить себя и свои достижения. Это изменение может быть следствием работы над личностным ростом и повышением уверенности в своих силах, что также связано с уменьшением потребности в постоянном использовании мобильных устройств для подтверждения своей ценности. Показатели субъективного благополучия также продемонстрировали статистически значимые изменения. Это свидетельствует о том, что участники программы стали ощущать себя более счастливыми и удовлетворенными жизнью, что может быть связано с уменьшением времени, проводимого в интернете, и улучшением качества межличностных отношений.

Наконец, изменения в убеждениях о контроле подчеркивают важность внутреннего локуса контроля. Участники программы начали воспринимать себя как более активных агентов своей жизни, что способствует развитию уверенности в своих силах и способностей справляться с вызовами, связанными с использованием технологий.

Однако стоит отметить, что показатель субъективной зависимости от интернета не претерпел статистически значимых изменений. Это может указывать на то, что, несмотря на улучшение других аспектов психологического состояния, участники все еще испытывают определенные трудности с восприятием своей зависимости от интернета. Таким образом, результаты исследования подчеркивают эффективность коррекционно-развивающей программы в улучшении ряда психологических показателей, однако также выявляют необходимость дальнейшей работы в области повышения осознанности участников относительно их безопасности в информационно-цифровом пространстве.

Область применения и перспективы. Перспективы дальнейших исследований в области психологической резильентности в условиях прогрессирующей цифровизации общества представляют собой важное направление для научного анализа и практического применения.

С учетом стремительного развития информационных технологий и их интеграции в повседневную жизнь необходимо глубже понять, как эти изменения влияют на психическое здоровье и резильентность индивидов. Во-первых, необходимо обратить внимание на влияние цифровой среды на эмоциональное состояние пользователей, так как постоянное взаимодействие с цифровыми устройствами и социальными сетями может приводить к повышению уровня тревожности, депрессии и социальной изоляции.

Во-вторых, следует рассмотреть различные аспекты механизмов формирования психологической резильент-ности в контексте цифровизации. Научному сообществу необходимо сосредоточиться на изучении факторов, способствующих развитию резильентности к стрессам, вызванным цифровым взаимодействием, это позволит не только углубить теоретические основы резильент-ности, но и расширить практические рекомендации для повышения уровня резильентности различных групп населения.

В-третьих, важно учитывать культурные и социальные контексты, в которых происходит цифровизация. Разные культуры могут по-другому воспринимать цифровые технологии и их влияние на личность и общество. Исследования в этой области должны быть направлены на выявление культурных различий в восприятии цифровизации и ее воздействия на психологическое здоровье пользователей. Это позволит создать более универсальные модели поддержки психического здоровья, учитывающие разнообразие культурных контекстов.

Таким образом, дальнейшие исследования в области психологической резильентности в условиях прогрессирующей цифровизации общества требуют многоаспектного подхода, включающего анализ влияния цифровой среды на психическое здоровье, изучение механизмов формирования резильентности, исследование профессионального контекста и культурных различий. Эти направления не только обогатят теоретическую базу психологии, но и помогут разработать практические рекомендации для повышения психологической рези-льентности населения в условиях быстро меняющегося мира.