Изучение специфики проявления лицевой асимметрии в психофизиологических и психологических показателях

Автор: Мулик А.Б., Пустотина О.В.

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Медико-биологические аспекты адаптации и социализации человека

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14974044

IDR: 14974044

Текст статьи Изучение специфики проявления лицевой асимметрии в психофизиологических и психологических показателях

Феномен лево- правополушарности является объектом пристального внимания широкого круга исследователей без малого последние полтора столетия. В науке сложилось представление о межполушарной асимметрии как факторе, жестко обусловливающем функциональную асимметрию периферических органов в самых разнообразных физиологических проявлениях. При этом асимметрию периферических органов изначально связывали с функциями больших полушарий, предполагая взаимосвязь праворукости с левополушарностью и леворукости с правополушарностью. Данный подход, начавший свое развитие с исследований Г. Хемфри (1861), в последующем перерос в самостоятельное научное направление, разрабатывающее функциональную асимметрию как самостоятельный феномен. Ключевым моментом в формировании этого направления явилось доказательство Дж. Бирфлитом (1897) совпадения выраженности различных функций организма в рамках лево- или правосторонней локализации. Наряду с общепринятой точкой зрения о наличии жестких взаимосвязей между структурными и функциональными проявлениями также существует мнение об отсутствии таковых связей. Это мнение основано на выявленных противоречиях экспериментального тестирования и на предположении наличия эффекта научения1. Таким образом, в результате многочисленных экспериментальных исследований наработан эмпирический и теоретический материал, свидетельствующий о чрезвычайном разнообразии механизмов формирования функциональной и межполушарной асимметрий 2 .

Качественный прорыв в изучении межполушарных различий мозга произошел с появлением электроэнцефалографии и томографии, позволяющих проводить непосред ственное дифференцированное исследование межполушарных структурных и функциональных особенностей головного мозга.

Однако в силу сложившихся традиций, наличия уникальных теорий, методологии и практических результатов в настоящее время изучение функциональной асимметрии остается основополагающим направлением в отечественной и зарубежной науке. Данная ситуация обусловливает специфику развития прикладной психофизиологии, ориентированной на функциональную диагностику лево- правополушарности, теоретически определяющей выраженность мыслительного или художественного типов личности.

В ранее выполненных собственных исследованиях мы показали отсутствие достоверных совпадений качественных признаков (лево- или правополушарность) при сравнительном анализе 8 наиболее распространенных методов оценки функциональной асимметрии в 28 возможных парных сочетаниях3. Полученные данные определили целесообразность дальнейшего поиска новых подходов к оценке межполушарной асимметрии мозга в практической психодиагностике. Изучив различные варианты анатомической дисимметрии человека, мы сконцентрировали внимание на оценке лицевой асимметрии, так или иначе отражающей морфологическую специфику межполушарных различий головного мозга. В результате предпринятых исследований был разработан интегративный показатель, комплексно отражающий соотношение вертикальной и горизонтальной асимметрии лица, позволяющий качественно и количественно оценивать морфологическую асимметрию мозга 4. Процедура тестирования включает в себя следующие этапы:

* Работа выполнена в рамках научно-технической программы Министерства образования РФ «Университеты России» (код 578).

-

1. Изготовление фотоснимков лица в анфас форматом не менее 9x13 см.

-

2. Обозначение на фотоснимке срединной сагиттальной линии лица по контрольным точкам лобной, носовой и верхнечелюстной костей.

-

3. Фиксация центра зрачков с последующим проведением через них вертикальных и горизонтальных линий, соответственно параллельных и перпендикулярных срединной сагиттальной линии лица.

-

4. Определение 4-х контрольных расстояний с точностью до 0,1 мм (А — между центрами зрачков по горизонтали; В — между центрами зрачков по вертикали; С — между центром зрачка правого глаза и срединной линией лица; D — между центром зрачка левого глаза и срединной линией лица).

-

5. Комплексный расчет коэффициента асимметрии лица (Кас= 0,1 x А: (C — D) ± В).

Интерпретация полученного результата производится на основе анализа величины и направленности Кас: ярко выраженная правополушарная асимметрия соответствует 0 < Кас

<

1,0; ярко выраженная левополушарная асимметрия соответствует -1,0

>

Кас< 0; выраженная правополушарная асимметрия соответствует 1,0

В результате исследований установлено полное соответствие направленности лицевой асимметрии традиционным представлениям о типологических особенностях ВИД художественного (правополушарного) и мыслительного (левополушарного) типов личности5.

С целью дальнейшего изучения специфики проявления лицевой асимметрии в различных психофизиологических и психо логических показателях психодиагностической направленности были выполнены соответствующие исследования.

Все наблюдения проводились с участием 20 добровольцев обоего пола, 18—20-летнего возраста, отобранных методом случайной выборки и дополнительного дифференцирования по критерию лицевой асимметрии на лево- и правополушарные группы. В группу с левополушарной асимметрией вошло 5 человек, в группу с правополушарной асимметрией — 15 человек. Статистическая обработка результатов исследования выполнялась по t -критерию Стьюдента6.

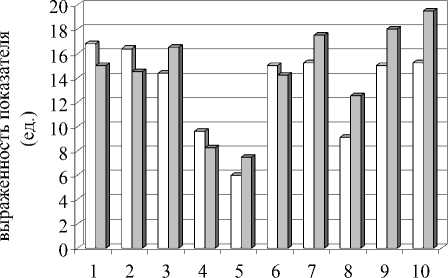

С точки зрения практической значимости, прежде всего, определили выраженность акцентуаций характера7 в зависимости от направленности лицевой асимметрии. Результаты тестирования представлены на рисунке 1. Статистический анализ данных показал отсутствие достоверности различий величин изучаемых взаимосвязей по 9 акцентуациям (от р < 0,75 до р < 0,25) и выявил наличие достоверности различий величин по 1 акцентуации — экзальтированности (р < 0,05) между группами наблюдения.

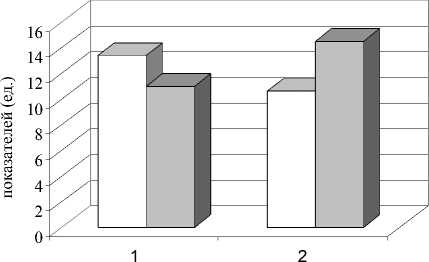

Кроме этого изучили выраженность экстраверсии и нейротизма8 в зависимости от лево- правополушарности. Результаты тестирования представлены на рисунке 2. Статистический анализ данных выявил наличие достоверности различий в сравниваемых группах по уровню нейротизма ( р < 0,05) и отсутствие таковой по степени экстраверсии ( р < 0,25).

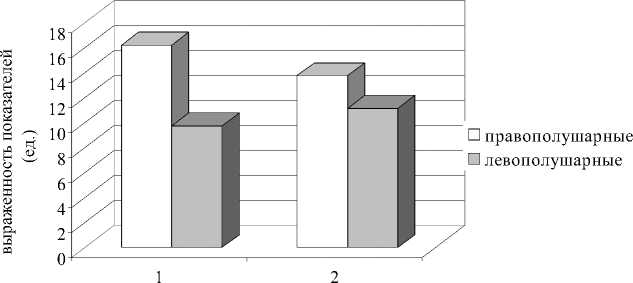

Дополнительно оценили степень коммуникативных и организаторских способностей9 с учетом направленности лицевой асимметрии. Результаты наблюдения отражены на рисунке 3.

правополушарные левополушарные

Рис. 1. Выраженность акцентуаций характера в зависимости от право-, левополушарности: 1. Гипертимностъ. 2. Застреваемость. 3. Эмотивность. 4. Педантичность. 5. Тревожность. 6. Циклотимичность.

7. Демонстративность. 8. Возбудимость. 9. Дистимичность. 10. Аффектно-экзальтированность

правополушарные левополушарные экстраверсия нейротизм

Рис. 2. Выраженность экстраверсии и нейротизма в зависимости от право-, левополушарности

коммуникативные способности организаторские способности

Рис. 3. Выраженность коммуникативных и организаторских способностей в зависимости от право-, левополушарности

Статистический анализ данных установил наличие высокой степени достоверности в отношении различий величин коммуникативных способностей ( р < 0,001) и отсутствие достоверности различий в отношении организаторских способностей ( р < 0,25) между контрольными группами.

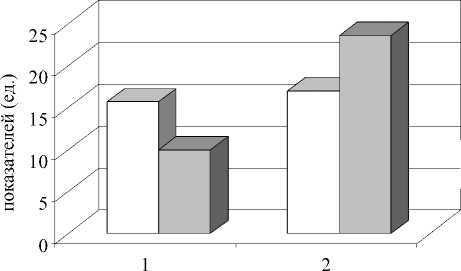

В заключительном исследовании выполнили оценку стрессустойчивости 10 и нервно- психической реактивности11 индивидов в зависимости от направленности лицевой асимметрии. Результаты тестирования представлены на рисунке 4. Статистический анализ результатов выявил достоверность различий величин нервно-психической реактивности (р < 0,05) и тенденцию к достоверности различий по стрессустойчивости (р < 0,25) между группами наблюдения.

правополушарные левополушарные стрессоустойчивость нервно-психическая реактивность

Рис. 4. Выраженность стрессустойчивости и нервно-психической реактивности в зависимости от право-, левополушарности

■ 180

А.Б. Мулик, О.В. Пустотина. Изучение специфики проявления лицевой асимметрии

Таким образом, выполнив комплекс экспериментальных исследований по изучению взаимосвязей между направленностью лицевой асимметрии и проявлениями психофизиологического и психологического статуса человека, мы детализировали свои знания в отношении нового разрабатываемого критерия оценки межполушарной асимметрии мозга.

При этом установлено значимое преобладание уровня коммуникативных способностей, а также экстраверсии, степени нервно-психической и стрессустойчивости у индивидов, характеризующихся выраженностью правополушарной асимметрии головного мозга. Для лиц, отличающихся левополушарной асимметрией, установлено значимое преобладание экзальтированности и нейротизма.

Полученные результаты подтверждают целесообразность использования лицевой асимметрии в качестве показателя межполушарной асимметрии мозга, приемлемого для использования в практической психодиагностике.

Список литературы Изучение специфики проявления лицевой асимметрии в психофизиологических и психологических показателях

- Беляев И.Г. Возрастные особенности кинестезии у детей//IX съезд Всесоюзного общества физиологов, биохимиков и фармакологов. М., 1959. Т. 1. С. 76;

- Сандов А.А. Возрастная динамика материальных двигательных предпочтений//Теория и практика физической культуры. 1982. № 10. С. 28-30;

- Гурова Н.И. Морфологические изменения в позвоночнике при начальных нарушениях осанки детей 3-15 лет//Материалы VII научной конференции по вопросам морфологии, физиологии и биохимии мышечной деятельности. Тарту, 1962. С. 95. 2 См.:

- Woo T.L., Pearson К.//Biometrica. 1927. 19. Part 1-2. July. P. 165;

- Поцелуев А.А. Асимметрия движений//Теория и практика физической культуры. 1960. № 7. С. 496;

- Аствацатуров М.И. О прохождении праворукости и функциональной асимметрии мозга//Научная медицина. Петроград, 1923. № 11. С. 76-90;

- Маккьюсик В.А. Наследственные признаки человека: Пер. с англ. М.: Медицина, 1976. 213 с; Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. СПб.: Питер, 2001.464 с.

- Мулик А.Б. Проблемы оценки межполушарной асимметрии мозга в практической психодиагностике//Вестник ВолГУ. Сер. 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2002. Вып. 2. С. 117-122.

- Мулик А.Б., Богуславская В.Ф., Агаджанов В. Р. Оптимизация дифференциальной диагностики неврозов//Серийные убийства и социальная агрессия: что ожидает нас в XXI веке?: Материалы III Междунар. науч. конф. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 362-364.

- Мулик А.Б. Проблемы оценки межполушарной асимметрии мозга в практической психодиагностике...;

- Мулик А.Б., Богуславская В.Ф., Агаджанов В. Р. Оптимизация дифференциальной диагностики неврозов... 6 См.:

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 352 с. 7

- Мулик А.Б., Мулик И.Г. Способ определения стрессустойчивости человека. Пат. № 2222258.2004. 11 См.:

- Райгородский Р.Я. Практическая психодиагностика: Методики и тесты. Самара, 1998.672 с.