Изучение творчества художников XVIII–XIX вв. из собрания Русского музея в исследованиях В.К. Макарова

Автор: Туминская О.А.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Искусство, образование, наука

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся сведения об атрибуции В.К. Макарова произведений М.М. Иванова и Ж.К. Мивилля и описание приёмов работы над офортом И.И. Шишкина из собрания Русского музея. Статья основана на письменных источниках научного архива Государственного Русского музея, большая часть которых не опубликована. Материал статьи отражает некоторые позиции деятельности В.К. Макарова в музее. Владимир Кузьмич, как и многие другие сотрудники музея, занимался административной, научной, научно-публицистической, просветительской деятельностью, проявил свои знания в организации экспозиции после возвращения памятников искусства из эвакуации, изыскивал оптимальный ракурс показа шедевров допетровской эпохи и классического академического искусства Русского музея, изучал мозаики Ломоносова, атрибутировал произведения художников XVIII–XIX вв.

Владимир Кузьмич Макаров, Жак Кристоф Мивилль, Михаил Матвеевич Иванов, «Крымские пейзажи», атрибуция, ломоносовские мозаики, реэкспозиция, Русский музей

Короткий адрес: https://sciup.org/170209173

IDR: 170209173 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.1.004

Текст научной статьи Изучение творчества художников XVIII–XIX вв. из собрания Русского музея в исследованиях В.К. Макарова

Владимир Кузьмич Макаров (1885–1970) — по образованию историк и искусствовед, занимался музейным делом, являлся членом худо- жественно-исторической комиссии по осмотру и охране архитектурных и культурных объектов Петродворца, долгое время был хранителем двор- цов-музеев в Петергофе, также числился официальным сотрудником Русского музея с 28 августа по 21 ноября 1945 года.

Формирование экспозиции Русского музея в биографии В.К. Макарова 1945 г. — время официального пребывания В.К. Макарова в музее в качестве и.о. заведующего отделом живописи — ознаменован напряжённой работой всего коллектива музея над открытием экспозиции для посетителей после труднейшего исторического момента эвакуации музейных предметов в Пермь. Русский музей соединял свои коллекции: «ленинградскую, блокадную» и «пермскую, эвакуированную». Известно, что в эвакуации сотрудники Русского музея активно вели научную и пропагандистскую работу, сохраняли коллекцию, что дало возможность быстро и чётко восстановить её в историческом месте. Реэвакуация собрания Русского музея ознаменовывалась двумя знаковыми моментами: непосредственное расположение коллекции в залах музея и открытие музея после войны как воспоминание мирной довоенной жизни. Основное внимание было направлено на сохранение произведений искусства и воссоединение общего хранения памятников Русского музея. Ещё до приезда «уральской» коллекции в Ленинград сотрудники Русского музея продумывали план новой экспозиции. Цели экспозиционного показа были единые: представить публике по возможности больше экспонатов, распределить их хронологически, акцентировать эпоху передвижников, выделить монографические локусы с усилением зрительского внимания на произведения ведущих отечественных мастеров (Брюллова, Иванова, Репина, Сурикова, Серова). В планах — открытие отдельного пространства для демонстрации советского периода жизни государства. В.К. Макаров числился сотрудником Русского музея всего несколько месяцев, однако архивные документы свидетельствуют о его сотрудничестве с коллегами из музея на протяжении по меньшей мере десятилетия (1939–1947), причём участие его зафиксировано на важных этапах работы музея в институциональном плане и во взаимодействиях с научным коллективом.

После Великой Отечественной войны Русский музей открыл двери 9 мая 1946 г., сначала залы первого этажа (бывшего Древлехранилища), чуть позднее — 5 ноября 1946 г. — галерея второго этажа. В документах и по воспоминаниям современников сказано о ярких впечатлениях, которые испытали зрители, посетив первую послевоенную выставку в Русском музее, напомнившую им мирное довоенное время. «Сотрудников Русского музея, оставшихся в блокадном Ленинграде и выживших, было только семеро, но ни один экспонат (насчитывалось 300 единиц), находившийся под их присмотром, не пострадал»1. В открытии экспозиции Русского музея для публики была и заслуга В.К. Макарова.

Учёный совет рассматривал различные варианты расположения экспозиции. Основной вопрос касался вместимости экспонатов на доступных площадях, и потому были высказаны предложения по разделению коллекции древнерусского и русского искусства позднейшего времени. Сторонником этой концепции был В.К. Макаров. И хотя оппоненты отстояли свою точку зрения, предложения, высказанные Владимиром Кузьмичём по поводу разделения «старого» и «нового» русского искусства в угоду лучшей демонстрации памятников искусства XVIII–XIX вв., имели веские основания. «Тов. Макаров сообщает второй вариант плана экспозиции музея, при которой в Главном здании размещается всё послепетровское искусство с выделением древнерусского искусства в другое помещение, т.к. иначе невозможно разместить XVIII и XIX вв. Кроме того, дворцовые здания музея не приспособлены для древнерусского искусства», — зафиксировано в Протоколе заседания учёного совета ГРМ от 19/Х 19452. В итоге размышлений был принят вариант совмещённой с древнерусским искусством экспозиции и, несмотря на иное мнение, т. Макаров стал ответственным лицом на время исполнения работ по реэкспозиции.

Путеводитель 1947 г. фиксирует итог расстановки и развески экспонатов, выполненный под руководством комиссии, которую возглавлял В.К. Макаров3. Экспозиция получилась целостная, сохраняющая принцип хронологии и демонстрации реперных точек развития отечественного искусства с опорой на демонстрацию памятников различных видов искусства (скульптура, живопись, графика, археологические находки, ювелирное искусство, шитьё, иконопись).

Музей петровской эпохи В.К. Макаров активно занимался сохранением и доступностью публике наследия Петра I. После Великой Отечественной войны активно участвовал в организации реставрационно-восстановительных работ на территории Петергофа и пропагандировал идею по созданию в музеях «приморского» пригорода Ленинграда экспозиции по дворцовому быту первой половины XVIII в., тем самым отдавая дань петровской эпохе4. Музей Петровской эпохи был представлен на Научно-технической конференции 21 марта 1944 г. Это собрание объединило несколько десятков работников музея, а также специалистов в области истории и реставрации. Основой вопрос касался сохранения и реставрации пригородных дворцов. Два известных представителя искусствоведческой науки А.П. Удалёнков и В.К. Макаров заявили о совместной концепции восстановления дворцов и парков Петергофа. Главный итог: учёные публично озвучили замысел организации музея Петровской эпохи в Петергофе5. Богатый естественный фактологический материал был положен в основу фундаментальной идеи музеефикации петровской эпохи: изучение, сохранение, реставрация и пропаганда времени Петра I осуществлялись на базисе артефактов начала — первой четверти XVIII века.

Диссертационное исследование В 1946 г. В.К. Макаров защитил диссертацию «Техника цветного камня» на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. Примечательно, что всего несколько лет отделяют защиту кандидатской от защиты докторской диссертации. Материал по теме «Художественное наследие Михаила Васильевича Ломоносова (Мозаика)»6 был представлен к защите, а впоследствии защи- щённая диссертация была опубликована в виде монографии7. В документах архива находим протокол научного заседания ГРМ от 18/VI–1943 г. под председательством Г.Е. Лебедева и узнаём, что на заседании учёного совета был заслушан доклад В.К. Макарова о мозаичных картинах мастеров первой половины XIX в. Основное внимание уделено мозаичному полотну «Руина Пестума» работы Антонио Ринальди по оригиналу Ф. Матвеева8. В Петербурге под руководством М.В. Ломоносова в середине XVIII в. была создана мозаичная мастерская. Мастерская «Мозаичное художество» зародилась в начале 1750-х гг., спустя десять лет наступает её расцвет, а затем — трагический конец после смерти её создателя9. Мозаичное искусство, пробудившееся после древнерусского забвения знаниями, настойчивостью и энергией Ломоносова, не нашло у современников достойной заинтересованности, а у правительства — поддержки и угасло к 80-м гг. XVIII века.

В 1947–1949 гг. В.К. Макаров — старший научный сотрудник научно-исследовательского музея академии художеств СССР. Область его научных интересов — реалистическое искусство, отечественные живопись и графика XVIII–XIX в. Изучая петровскую эпоху, В.К. Макаров сосредоточил свой взгляд на эволюции мозаичных приёмов. Учёный установил, что произведения мозаики, выполненные самим Ломоносовым и его подмастерьями, сохранились плохо, не были учтены, не составляли предмет сохранности, в значительной мере утеряны, до конца XIX в. не существовало их воспроизведений10. В 1917 г. вышел в свет искусно изданный каталог к выставке. В каталоге восстановлен ход работы М.В. Ломоносова над открытием секрета создания мозаики, способом создания мозаичных плит, техники и технологии работы, а также реконструирована событийно-биографическая ситуация взаимодействия руководителя с подчинёнными. Отмечен большой интерес к различным видам изготовления декоративных картин средствами мозаики и технологически схожих производственных процессов: «Стеклянное производство, бисер, мозаичные портреты разрабатываются разнохарактерным Ломоносовым!»11 .

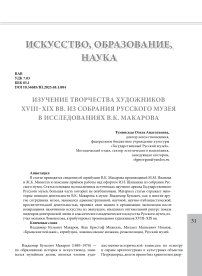

Научная деятельность: вопросы декоративно-прикладного искусства, графики, живописи Одновременно с изучением деятельности мозаичной мастерской М.В. Ломоносова, результатом которого стали этапы поступательного и планомерного освоения и демонстрации научному сообществу Ленинграда своей работы па соискание степени кандидата наук (1946), затем — доктора наук (1949), В.К. Макаров обращается к графике, сфокусировав своё научное зрение на исследовании способов работы в печати офортов И.И. Шишкиным. В.К. Макаров, возможно, одним из первых вводит в научный оборот следующие сведения о технике работы над офортом великого пейзажиста-реалиста. Искусствовед изучил офорт «Дуб» (1897), являющийся, по его мнению, последней работой И.И. Шишкина как графика (Илл. 1).

Видимо с возрастом Шишкину изменила уверенность и плавность движения руки, но всё же рассматриваемый отпечаток привлекает и передачей солнца, и реальностью трактовки ствола и ветвей могучего лесного исполина. Вы видите ткань с перешедшим на неё мягким лаком в тех местах, где нажимал автор карандашом для рисунка. Офорт этот осуществлён не был, остался в первой стадии работы. В коллекции Русского музея этот офорт имеется в оттисках, напечатанных цветными красками — исключение среди офортных работа Шишкина. И уникум коллекции — оттиск с доски, покрытой лаком, смазанным говяжьим жиром (слой этот остаётся в работе мягким). Последний образец, но не отпечаток с доски на бумаге, а «след» неосуществлённой офортной работы представляет собой действительно «след» на шёлковой ткани, подложенной под рисунок для гравирования по способу мягкого лака. Великолепное творчество И.И. Шишкина было мало изучено и оценено искусствоведением,

Илл. 1. Шишкин И. И. Дубы. 1897. Гравюра на металле.

Б., офорт, сухая игла. ГРМ. Инв. № Гр–18936. [Виртуальный Русский музей].

а оно заслуживает основательного исследования. Офорты Шишкина — творчески обоснованная школа офорта. Исследуя и прослеживая стадии или «состояния» работы, утверждаем: Шишкин шёл старательно и углублённо к наиболее реалистической передаче родной природы. В 1872–1873 гг. Шишкин проявил новаторские приёмы печати, 26 лет ранее упомянутые у Эйлера12. Показательна степень доказательности искусствоведа, который обращает внимание на самые малейшие детали технологического процесса, дабы выстроить полную и аргументированную картину атрибуции.

И, конечно же, бесспорна по совершенству доказательной базы, глубине проведённого исследования, красоте слога изложения работа по исследованию биографии и творчества «быстроокого» Джорджа Доу. Машинопись статьи «Доу в России» в неопубликованном виде нахо- дится в Ведомственном архиве Русского музея. В.К. Макаров за основу берёт сведения печатного характера (С.П. Дягилев13, П.Н. Петров14) и выводит свою партитуру: Джордж Доу выработал отличительную манеру письма. Живописец писал быстро, за два-три дня, передавая экспрессию портретируемого, внешние черты его облика, достигая неимоверного сходства с моделью. Художник пользовался большим успехом. Писал Джордж Доу масляными красками, а акварельные портреты в его творчестве были редки15.

Фототипии со всех портретов в Военной галерее (кроме портрета Веллингтона) даны в юбилейном издании 1912 г.16 Портрет самого Доу в России был написан его учеником Голике и находится в Русском музее. Монографии о Джордже Доу нет.

Доу родился в 1781 г. в Лондоне в семье гравёра и был сначала учеником отца. В 1794 г. поступил в Лондонскую Академию художеств и окончил её в 1801 г. Анатомию изучал так усердно, что многие его считали хирургом, а не живописцем. Владел языками — французским, итальянским, немецким, русским. Прекрасно знал древнюю литературу. Переводил на английский из Вергилия.

По окончании Академии Доу получил золотую медаль за картину «Ахилл и Фетида». В 28 лет стал членом Королевской Академии. Из ранних его работ известны: «Одержимый» («The Demo-nial»), этюд для которого был сделан в Бедламе — Лондонском доме сумасшедших.

К 1913 г. Доу перешёл исключительно на портретную живопись. Первый — «Доктор Парр» написан в духе XVIII в. Старый эллинист изображён по пояс в колпаке. Он оторвался от чтения и обернулся к зрителям. Фон портрета — толстые фолианты на полках библиотеки. В «Докторе Парре» есть сходство с Хогартом и Рейнольдсом.

Портретист Джордж Доу мало известен на своей родине — в Англии, мало известен он и нам, владеющим его богатым живописным на-следием17. Художник — космополит. «Художник быстроокий», чей «дивный карандаш» восхищал прозорливого Пушкина.

Большой успех имел портрет актрисы О. Нейль в роли Джульетты. Доу написал её в момент пробуждения в гробнице. Портрет этот он показывал лишь в особом помещении. При свете лампы, чтобы усилить мрачный эффект изображения.

Краски Доу густые и жирные. Великолепно пишет он ими вырвавшиеся из-под париков, романтически взлохмаченные волосы и блеск загорелой кожи на лицах военных. Как никто другой из живописцев ни до, ни после него, передаёт он игру света, зажигающего, как будто плавящего золотую нить на шитье, шнурах, эполетах.

С видимой лёгкостью и всё же без всякой небрежности пишет он ордена с их белой, голубой и красной эмалью и муар широких орденских лент — всё, над чем обычно скучают живописцы. В разнообразии поз, поворотов головы изображаемых лиц — Доу богатый и щедрый наследник английской портретной школы XVIII в., излюбленный его фон — грозовое небо.

В 1818 г. во время конгресса в Ахене он написал портрет Веллингтона, многих военных и дипломатов и стал известен Александру I.

Продуктивность Доу была совершенно необычна. В сентябре 1820 г. он выставил ряд памятников, написанных для Военной галереи. После выставки 1820 г. (приблизительно 80 портретов) Доу получил звание «почётного вольного общни-ка Академии художеств по искусству живописи портретов»18.

Первые два-три года Доу работал один — без учеников-помощников. Кроме портретов для галереи, которые бы заняли у другого живописца всё время, он написал несколько больших портретов Александра I, портреты его жены, братьев, матери, сестёр и многих придворных. Все хотели иметь портреты его работы, и всех Доу успевал написать. Доу написал М.М. Сперанского, гусара И.И. Неплюева, семью Нарышкиных, старика адмирала Н.С. Мордвинова, А.С. Меншикова, Лихаковых, Всеволожских, зловещие фигуры архимандрита Фотия и камергера М.Е. Ласунского. Он неоднократно повторял портреты.

Следом за ним приехал в Петербург его зять гравёр, работавший пунктиром Thomas Wreight, и младший брат — Henry Dou, работавший чёрной манерой. Они сделали ряд превосходных гравюр с портретов Доу. В 1827 г. был избран в члены Флорентийской, Парижской, Дрезденской и Стокгольмской Академией. Галерея Уффици просила его прислать свой потрет для помещения в знаменитой зале автопортретов мастеров живописи19. На Осенней выставке того же года в Академии художеств было 150 работ Доу, с большим уменьем выставленных в Конференц-зале и в залах, прилегающих к нему. Здесь же впервые появился и большой конный портрет Александра I, предназначавшийся для галереи. Где теперь конный портрет Александра I и эскиз к нему 1822 г. — мы не знаем. На Таврической выставке был карандашный набросок «Александр I на лошади» в Русском музее (№ 19300).

Доу ещё дважды (1829) возвращался в Россию. Но уже не исполнял такого количества заказов, тяжело больным он вернулся из Варшавы в Англию и умер близ Лондона, в доме свой сестры, жены гравёра Рейта, 10 октября 1829 г. Похоронен Доу в крипте святого Павла. По все вероятности, на изгнание Доу из России повлияла перемена правителей. Тем не менее он скопил огромное богатство.

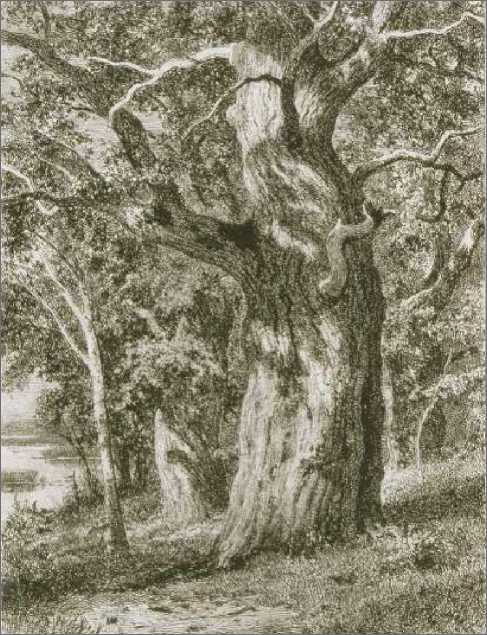

Атрибуционная деятельность В.К. Макарова . Сфера научной деятельности Владимира Кузьмича связана с исследованием фондов графики и живописи и участием в атрибуционной комиссии. Заслуга В.К. Макарова для русской художественной критики состоит в обосновании и доказательной аргументации фактов, свидетельствующих о принадлежности серии «Крымские пейзажи» художнику Ж.К. Мивиллю. Ранее эти картины приписывались М.М. Иванову.

К теме атрибуции произведений Ж.К. Ми-вилля В.К. Макаров обращается в 1947 г.20, а 27 ноября 1967 г. на заседании отдела графики им были представлены и уточнялись аргументы в пользу авторства Ж.К. Мивилля21 . В начале заседания В.К. Макаров приносит в дар в секцию гравюр фотокопию автопортрета гравёра Адриана Шхонебека с фронтисписа книги Этьена Шовена «Философский словарь. Роттердам. 1692». В статье В.К. Макарова, пролившей свет на творчество Михаила Матвеевича Иванова, говорится об ошибочности приписанных ему более чем десятка крымских пейзажей. В.К. Макаров обосновал авторство. Имя «Мивиль» совершенно было неизвестно. Его не отделяли от иностранцев, работавших в России. Владимир Кузьмич нашёл опечатку на отпечатке гравюры «Mivelle S. E. M: le22», проведя тщательную работу по сопоставлению фактов истории, биографии, техники живописи, хронологии стилей и приёмов письма начала XIX в., определил возможность восстановления более точных дат и авторства. Свои доводы он изложил в статье23 .

В.К. Макаров неоднократно выступал с доказательствами в пользу своей точки зрения. Учёный исследовал манеру письма Михаила Матвеевича Иванова и швейцарского художника-романтика Жака-Кристофа Мивилля. Искусствоведа смутили подписи на картинах (а их около 40 размером 55х70). Язык аннотаций — «ломаный русский»24 .

В Русском музее девять картин. Некоторые из этих пейзажей написаны более внимательно, и к таким нужно отнести, прежде всего, те три, которые были на экспозиции в Русском музее. Время появления пейзажей — около 1920 г. в экспозиции музея были: «Источник под дубом среди

Илл. 2. Мивилль Ж.-К. Вид Острой горы в окрестностях Чуфут-Кале. 1817–1819. Х., м. ГРМ. Инв. № Ж–4664.

[Виртуальный Русский музей].

развалин», «Долина Карадага» и «Горный пейзаж в окрестностях Чуфут-Кале».

Эти пейзажи красивы по рисунку и колориту. В них уловлено настроение, присущее каждому из этих мест: прохлада источника, затаённого густой листвой могучего старого дерева, сумрак узкой горной долины, усиленный налетевшим ненастьем, причудливость очертаний голых каменных вершин, безлюдье которых лишь подчёркивается одинокой фигурой пастуха, да чёткими силуэтами коз.

Другие, и таких больше — Татарский дом среди виноградника, татарское кладбище и другое в запасах Русского музея, — расхолаживают банальностью исполнения. Это рядовые «горные виды», какие писали немецкие и швейцарские пейзажисты–романтики начала XIX в., — с их розовыми, палевыми и голубыми далями между «кулисами» переднего плана.

С акварелями Михаила Иванова — его многочисленными и несомненными работами, кроме темы — «Крым», названные пейзажи маслом не имеют ничего общего. Мастерство Михаила Иванова в период расцвета его деятельности, в 80 и 90-е гг. XVIII в. — чрезвычайно ровно. Он выработал к этому времени свою неподражаемую и неподражательную акварельную манеру на основе уроков нашей Академии к почти десятилетнему изучению лучших художников Запада. Всегда нарядно сгруппирован его стаффаж.

Михаил Матвеевич Иванов соединил в себе специальности пейзажиста и баталиста. Человеческую фигуру рисовал он отлично — между тем, как нет ничего более беспомощного по рисунку, чем человеческие фигуры на приписанных ему пейзажах Крыма.

Биография Михаила Матвеевича Иванова написана П.Н. Петровым, и становится известным, что масляными красками М.М. Иванов писал очень мало. Вот что приводится из оригинальных работ мастера в этой технике. Работы ученические:

1770 — «Оливковое дерево с развешанными на нём доспехами». За неё М.М. Иванов получил заграничную поездку. Местонахождение неизвестно. До революции была в Цветковской галерее.

1772 — «Доение коровы». Сцена из французской деревенской жизни. Написана в Париже как отчётная работа. Дошла до нас сильно повреждённой (см. снимок в «Словаре» Собко). Реставрирована. На экспозиции в Русском Музее.

1772 — «Время, приближающееся к полудню». Пейзаж. До нас не дошёл.

Работы зрелого мастера:

Конец XVIII в. — «Вид 3-х церквей и горы Арарат в Великой Армении» (монастырь Эчмиадзин) и «Вид города Еревана». Парные. Размером 51х84. Обе картины были отправлены в 1809 г. вместе с другими в Санкт-Петербург, из Петербурга в Петергоф для восстановления картинного убора стен и Приморского Эрмитажа. Первая — «Эчмиадзин» передана незадолго до войны из фондов Петергофа в Русский музей. Вторая ещё не найдена.

Два пейзажа Крыма, приписываемые М.М. Иванову и находившиеся у Прянишникова, а затем в Румянцевском музее в Москве, не его работы, а И.А. Иванова (1779–1848). Вдова мастера вскоре после его смерти продала Эрмитажу его работы — двести восемьдесят (280) рисунков. В мастерской И.А. Иванова не было тогда, очевидно, ни одной картины маслом.

Нетрудно убедиться, что перед нами два разных мастера и в масляной технике, две разные культуры, два разных художественных темперамента, как отметила А.П. Остроумова-Лебедева. Автор пейзажей, приписанных М.М. Иванову, не всматривался в детали и писал быстро, стремясь передать лишь общее впечатление от местности. Одной кистью писал он листву деревьев, траву и камни. Это нарядные импровизации по воспоминаниям, по наброскам в путевом альбоме. Так же быстро, как были они сделаны, проходит их первое очарование.

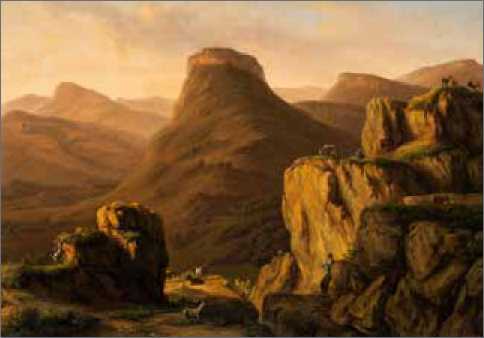

Совсем иначе написан «Эчмиадзин» — силуэты островерхих церквей на фоне бледного марева, где сливаются облака в призрак далёкой горы (Илл. 3).

Илл. 3. Иванов М. М. Вид трех церквей и горы Арарат в Армении. Монастырь Эчмиадзин. 1783.

Б., акварель, графитный карандаш. ГТГ. Инв. № 25102. [Виртуальная галерея. Моя Третьяковка].

В мягкой приглушённой тональности любовно и тонко выписана красочная группа крестьян у распряжённой повозки на первом плане. Тут же лежат два чёрных вола. М.М. Иванов в Академии художеств учился у анималиста Гро-та-младшего. Охотно и умело рисовал он лошадей и других животных. Размашистыми приёмами написаны перистая листва деревьев, трава и сочный плющ на каменной стене. Лёгкий выисканный мазок — и в глубокой оконной нише церкви тускло блестит стекло. Чем дольше вглядываешься в этот пейзаж, тем больше находишь в нём живописных достоинств.

Уже одно только внимательное изучение изображённого на картинах могло бы указать, что они написаны не в конце XVIII в., а в начале XIX века.

Совершенно точно известно по архивным данным, опубликованным более полустолетия назад в «Материалах» П.Н. Петрова, что Михаил Иванов уехал с юга 1791 г. сразу после смерти Г.А. Потёмкина, при котором состоял, и более туда не ездил; работал в Эрмитаже хранителем рисунков и руководил классами ландшафтными и батальным в Академии художеств. Как художник последние 20 лет жизни М.М. Иванов почти не работал. Причина этого не выяснена.

Решающую роль в определении имени подлинного автора «Крымских пейзажей» сыгра- ла картина этой сюиты (№ 12), принадлежащая В. Д. Головину. На ней изображён в пещере близ Севастополя молодой человек с принадлежностями художника и два татарина, из которых один положил руку на плечо чужеземца, а другой поднимается из-за камня. Костюм художника — начала XIX в. Он в картузе, без косички, на нём зелёный сюртук и панталоны. Надпись на обороте холста поясняет, что на картине изображён живописец Мивель, которого хотели убить татары, живущие в пещере25 .

Теперь перед нами стоит задача внимательно изучить наследие М. Иванова — одного из лучших наших художников XVIII в. Приписываемые ему работы рядового западного пейзажиста начала XIX в. мешали этому. Miville же становится в ряды тех многочисленных «ловцов счастья», которые издавна устремлялись в Россию с Запада — с большим или меньшим успехом, смотря по способностям. Miville, надо сказать, была оказана незаслуженная ему честь. Некоторое историческое значение всё же его Крымская сюита имеет. Ведь он написал Крым, каким его вскоре увидел молодой Пушкин.

Следовательно, В. К. Макаров, доказывал свою научную компетентность в самых разных областях отечественного и зарубежного искусствоведения и его вклад в науку очевиден и бесспорен. Музейная биография В. К. Макарова составила фундамент отечественной художественной критики и искусствознания.