Изучение верхнепалеолитических слоев в восточной галерее Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Цыбанков А.А., Ульянов В.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521165

IDR: 14521165

Текст статьи Изучение верхнепалеолитических слоев в восточной галерее Денисовой пещеры

Археологические исследования в Денисовой пещере в 2006 г. проводились в восточной галерее (сектор 6), где раскопами предыдущих лет были вскрыты отложения эпохи голоцена и частично верхняя часть плейстоценовой толщи [Деревянко и др., 2004, 2005]. Для уточнения стратиграфической и планиграфической ситуации залегания культурных остатков верхнего палеолита была произведена метровая прирезка к раскопу прошлого года в юго-восточном направлении, вскрывшая литологические слои 9 и 11.

В границах слоя 9 выделено три разновидности осадка.

-

9.1. Суглинки легкие, коричневые со слабым палевым оттенком, рыхлые, пористые, не карбонатные. Залегают в кровле плейстоценовой тощи в центральной части разреза в виде линзы мощностью около 0,05 м и протяженностью до 0,25 м. Структура мелкозернистая, переходящая в пылеватую. Насыщены белесыми мучнистыми новообразованиями предположительно фосфатного состава в виде равномерно рассеянных тонких субгоризонтальных прослоев протяженностью от 5 до 20 мм. Верхняя граница резкая, денудационного типа, местами гофрированная. Нижняя граница четкая, слабоволнистая, выделена по изменению оттенка заполнителя.

-

9.2. Суглинки легкие, палевые и светло-палевые, с мелкозернистой и пылеватой структурой. Залегают в виде разрозненных линзовидных фрагментов мощность до 0,15 м с сильной латеральной изменчивостью осадка по окраске, включениям и степени развития фосфатных новообразований. В пристенных зонах возрастает количество дресвы и карбонатов в осадке за счет продуктов разрушения коренных известняков, которые придают ему розоватую и белесую окраску. Отмечены редкие, субгоризонтально залегающие включения сильновыветрелой мелкой сланцевой гальки. Верхняя граница четкая, инволюционно-затечная, со следами денудации кровли слоя. Нижняя граница слабоволнистая, подчеркнута переходом к боле темному заполнителю подстилающих отложений.

-

9.3. Суглинки легкие, темно-бурые, плотные, слабопластичные, с зернистой структурой. Залегают вдоль северо-восточной стенки галереи в виде линзовидного пятна неправильной формы мощностью до 0,05 м и

- протяженностью около 0,2 м. Отмечены непрочные зерна древесного угля размером до 3–5 мм, единичные белесые новообразования. Границы резкие, четкие, выделены по изменению цвета при переходе к вмещающим отложениям.

-

11.1. Щебнистый горизонт с заполнителем порового типа. Залегает вдоль северо-восточной стенки галереи в виде прослоя мощностью до 0,25 м. Щебень известняковый, неоглаженный, преимущественно средний и мелкий, с единичными включениями крупного. Средний и крупный щебень ориентирован субгоризонтально в кровле, в нижней части – со слабым (около 10–15°) падением к осевой линии галереи. Мелкий щебень расположен хаотически. Заполнитель – суглинки легкие, коричневые со слабым бурым оттенком, пористые, с крупнозернистой прочной структурой, од-ресвяненные, непластичные, активно вскипающие с соляной кислотой. Во включениях отмечены многочисленные обломки прочных невыветре-лых красновато-охристых костей крупных млекопитающих и птиц. Нижняя граница условная, проведена по изменению оттенка заполнителя (переход к суглинкам серых тонов).

-

11.2. Щебнистая толща с включением единичных мелких глыб. Залегает вдоль северо-восточной стенки в виде изометричного фрагмента мощностью 0,5–0,6 м. Крупный щебень, как правило, имеет уклон к осевой линии галереи под углом 10–15°, на границе с переуглублением ориентирован субвертикально. Мелкий щебень расположен хаотически. Заполнитель порового типа, представлен суглинками легкими, серыми с коричневым оттенком, одресвяненными, пористыми, слабопластичными, с крупнозернистой прочной структурой. Во включениях присутствуют крупные светложелтые кости. Нижняя граница нечеткая, проведена по изменению цвета заполнителя, подчеркнута уплощенными щебнистыми включениями.

-

11.3. Щебнистый горизонт с заполнителем базального типа. Залегает вдоль северо-восточной стенки в виде прослоя мощностью 0,1–0,15 м; облекает стенку и под углом около 30° падает в направлении продольной оси галереи. Щебнистый материал невыветрелый, острогранный. Заполнитель – суглинок средний, коричневый с охристо-желтым оттенком, слабо одрес-вяненный, умеренно пористый, аструктурный. Во включениях отмечена частично выветрелая дресва известняка, большое количество костного материала ярких красновато-охристых тонов.

Границу между легкосуглинистыми отложениями слоя 9 и подстилающей грубообломочной толщей слоя 11 маркирует хорошо выраженная мелкощебнистая отмостка с интенсивным развитием белесых новообразований фосфатного состава, не реагирующих с соляной кислотой. Отмечены отдельные обломки известняка с пятнами марганцевых новообразований на поверхности. Отмостка свидетельствует о достаточно длительном седиментационном перерыве между слоями 11 и 9, сопровождавшимся частичным выносом мелкоземистого заполнителя.

Рентгеноструктурный анализ образцов белесых стяжений, отобранных к.г.-м.н. Н.А. Кулик, показал преобладание в их составе фосфата кальция в форме образовавшегося в гипергенных условиях брушита. Как химическое соединение дигидрат гидрогенфосфата кальция образуется в слабокислых (pH 6,5–6,8) растворах при достаточной для его осаждения концентрации кальция и фосфатов. Очевидно, что в пещере кальций в избытке поступал вместе с продуктами механического разрушения известняковых стен. Источником фосфорсодержащих кислот, скорее всего, являлись экскременты животных и людей. Примечательно, что вещество слоя 9 в восточной галерее в отличие от центрального зала пещеры (сектор 4) почти полностью декарбонатизировано. Поэтому наибольшее количество фосфатов осело на кровле насыщенных известняковым щебнем отложений слоя 11, выступавших в роли геохимического барьера.

В кровле отложений слоя 11, в центральной части разреза, вдоль продольной оси галереи выявлено антропогенно-биогенное переуглубление в виде траншеи шириной 1,1 м и глубиной 0,3 м, заполненной стратиграфически нерасчлененными отложениями слоев 9 и 11. Борта «траншеи» ровные, крутые (уклон более 45°), их четко маркирует отмостка из щебня, сцементированного мощной коркой фосфатных новообразований. Днище – субгоризонтальное, отчетливо прослежено благодаря многочисленным крупным (до 0,1–0,15 м) плотным стяжениям белесого мучнистого вещества фосфатного состава в буроцветном легкосуглинистом заполнителе базального типа. У некоторых крупных стяжений в центре сохранилось ядро из оглаженного известнякового щебня. Заполнитель имеет мелкозернистую структуру, пятнистую окраску в виде хаотически расположенных пятен суглинков коричневых и бурых тонов, переходящих друг в друга без четких границ. Во включениях отмечены обломки костей различной степени сохранности. Предполагаемый генезис осадка – сильно измененное от взаимодействия с органическими кислотами вещество слоя 11. Об этом свидетельствуют щебнистые и костные включения, характерные для слоя 11, а также слабая остаточная карбонатность заполнителя.

Слой 11 включал три литологических подразделения.

У юго-западной стенки фациально-стратиграфическим аналогом этого горизонта является щебнистый прослой мощностью до 0,6 м с единичными мелкими глыбами и немного отличающимся по цвету суглинистым заполнителем. Щебень средний и мелкий, в основном острогранный, редкие сла-бооглаженные фрагменты покрыты тонкой белесой реактивной каймой. Заполнитель – суглинки легкие и средние, серых, коричневато-палевых и красновато-бурых тонов, пористые, с разнозернистой структурой. В пристенной части количество среднещебнистых включений возрастает, заполнитель приобретает поровый характер и интенсивный серый цвет за счет, скорее всего, многочисленных включений мелких (до 2–3 мм) частиц угля.

Согласно данным относительной геохронологии плейстоценовых осадков в центральном зале пещеры [Деревянко и др., 2003], период формирования отложений слоя 9 соответствует изотопной стадии 2, а накопление

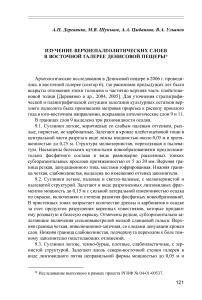

Рис 1. Каменный инвентарь из слоев 9 и 11 в восточной галерее Денисовой пещеры.

1 – слой 9; 3, 5 – 9 – слой 11; 2, 4 – переуглубление. 1, 9 – скребла;

2 – отщеп с ретушью; 3, 6, 7 – ретушированные пластины; 4 – острие на пластине; 5 – фрагментированная пластина. 8 – нуклеус.

слоя 11 происходило в первой половине изотопной стадии 3. По органическим остаткам из отложений слоя 11 в южной галерее получены две 14С (AMS)-даты: для нижней части слоя – 48650 + 2380/–1840 л.н. (КIА 25285 SP 553/D19) и для его кровли – 29200 ± 360 л.н. (АА–35321).

Коллекция археологических находок из слоя 9 включает более 150 каменных артефактов, в том числе два нуклеуса и четыре орудия. Среди ско- 124

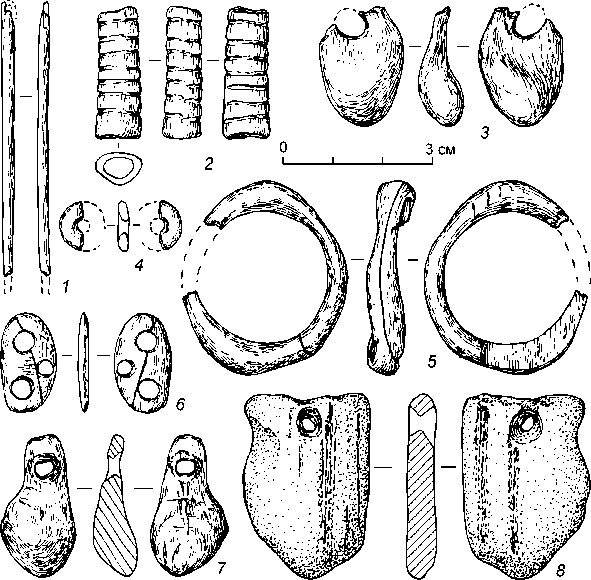

Рис 2. Изделия из кости и поделочного камня из слоя 11 в восточной галерее Денисовой пещеры.

1 – 7 – кость; 8 – камень. 1 – игла; 2 – пронизка; 3, 6–8 – подвески; 5 – кольцо.

лов преобладают отщепы средних и крупных размеров , пластины малочисленны. Один нуклеус двуплощадочный, монофронтальный, для параллельного скалывания пластин; второй – истощенный, аморфной формы. Изделия с вторичной обработкой представлены скреблами и зубчато-выемчатыми орудиями. Скребла поперечные, одинарные (рис. 1, 1). У одного изделия, помимо оформления лезвия, специальной подтеской удален ударный бугорок.

В границах переуглубления в кровле слоя 11 найдено более 70 артефактов. Среди них радиальный нуклеус и восемь орудий – леваллуазские остроконечники, острие на пластине (рис. 1, 4), угловые скребки, нож с обушком-гранью и ретушированный отщеп (рис. 1, 2).

Из основной, залегающей in situ, части слоя 11 получено более 700 артефактов. Среди нуклеусов выделены параллельные одноплощадочные моно- и бифронтальные ядрища для скалывания отщепов и пластин (рис. 1, 8), а также аморфные формы с негативами коротких и укороченных сколов. Примечателен четырехплощадочный бифронтальный нуклеус квадратной формы, уплощенный в сечении, с тщательно оформленными ударными площадками. Среди сколов доминируют отщепы, пластины малочисленны. Типологический список инвентаря составляют сколы левал-луа, продольные скребла (рис. 1, 9), резцы, зубчатые и выемчатые формы, шиповидные орудия, нож с обушком-гранью, проксимальный фрагмент пластины с вентральной подтеской, ретушированные отщепы и пластины (рис. 1, 3, 6, 7). Одна пластина преднамеренно фрагментирована с помощью двух противолежащих краевых ретушированных выемок, определивших направление слома (рис. 1, 5).

Особый интерес в коллекции слоя 11 представляет набор разнообразных изделий из кости и поделочного камня. В составе украшений прониз-ки (рис. 2, 2), бусины (рис. 2, 4), подвески (рис. 2, 3, 6–8), фрагменты кольца (рис. 2, 5), соединяющиеся между собой и с фрагментом из раскопа прошлого года [Деревянко и др., 2005]. Также найдена костяная игла с просверленным ушком (рис. 2, 1). Следует отметить, что почти все украшения, кроме трех фрагментов крупного кольца, обнаружены в пределах одного квадрата у юго-западной стенки раскопа.

В целом коллекция из верхнепалеолитических слоев в восточной галерее несколько отличается от материалов одновременных слоев в центральном зале пещеры, главным образом, за счет заметной доли развитых левал-луа-мустьерских форм. Вместе с тем в этих индустриях четко прослеживается верхнепалеолитический компонент, который представлен резцами, скребками, острием на пластине, костяной иглой с ушком и набором украшений.